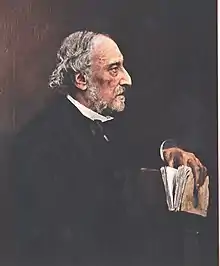

Bartolomé Mitre

Bartolomé Mitre, né le à Buenos Aires et mort dans la même ville le , est un militaire, homme politique et historien argentin.

| Bartolomé Mitre | |

Bartolomé Mitre, président de la République argentine. | |

| Fonctions | |

|---|---|

| Président de la République argentine | |

| – (6 ans) |

|

| Vice-président | Marcos Paz (en) |

| Prédécesseur | Fin de la Confédération argentine Juan Esteban Pedernera (président de la Confédération) |

| Successeur | Domingo Faustino Sarmiento |

| Président du gouvernement de l'État de Buenos Aires | |

| – (2 ans, 5 mois et 8 jours) |

|

| Vice-président | Vicente Cazón |

| Prédécesseur | Felipe Llavallol (en) |

| Successeur | Fin de l'État de Buenos Aires Réunification |

| Biographie | |

| Nom de naissance | Bartolomé Mitre Martínez |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Buenos Aires, Argentine |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Buenos Aires, Argentine |

| Nationalité | argentine |

| Parti politique | Parti unitaire Parti autonomiste national |

| Conjoint | Delfina Vedia |

| Profession | militaire |

|

|

|

|

|

| Présidents de la Nation argentine | |

Général et chef de guerre, partisan du parti unitaire, sa famille a quitté le pays sous le régime dictatorial de Juan Manuel de Rosas. Opposé aux fédéralistes de Justo José de Urquiza, il dirigea le soulèvement de la province de Buenos Aires contre le système fédéral que la Constitution argentine de 1853, patronnée par Urquiza, imposait. Il occupa diverses charges importantes au sein du gouvernement provincial après la sécession de la province, jusqu'à ce qu'en 1859 il fût battu militairement à Cepeda par Urquiza, qui cherchait à réincorporer Buenos Aires dans la Confédération Argentine.

Après la défaite de Urquiza à la bataille de Pavón en 1861, l'Argentine est réunifiée et Mitre devient président de la République en 1862 pour une période de 6 ans.

Durant sa présidence eut lieu la guerre de la Triple Alliance, où l'Argentine, alliée au Brésil et à l'Uruguay affronta le Paraguay.

Il a écrit une Histoire de la république argentine en 1882. En 1890, face à la crise du gouvernement de Miguel Juárez Celman, il créa le parti de l’Unión Cívica, dont se séparera ultérieurement l'Unión Cívica Radical (UCR). Mitre fut aussi le fondateur du journal La Nación, un des journaux les plus influents en Amérique latine.

Carrière militaire

Son père était un officier du trésor et appartenait au parti libéral et unitaire[1]. Dès l'enfance, Bartolomé manifesta son goût pour la littérature et publia à quinze ans un recueil de poésies lyriques. Son père, pour fuir Juan Manuel de Rosas, se réfugia à Montevideo. Bartolomé s'engagea dans l'artillerie uruguayenne et devient capitaine à dix-huit ans et lieutenant-colonel d'artillerie à vingt-trois. Parallèlement, il publia des articles dans divers journaux ainsi qu'un traité militaire. Il quitta l'Uruguay pour se rendre en Bolivie, où il assura la direction d'un collège militaire. Il rentra en Argentine après la chute de Rosas en 1852.

Sécession et guerre entre fédéralistes et unitaires

Buenos Aires resta plongée dans la confusion, pendant qu’Urquiza s’emparait de la propriété de Rosas à Palermo[2]. Deux jours plus tard, il nomma Vicente López y Planes gouverneur de la province, lequel à son tour désigna Valentín Alsina, chef des unitaires exilés à Montevideo, comme son premier ministre[3]. En même temps que lui arrivèrent également à Buenos Aires Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, le général Lamadrid, Vicente Fidel López et Juan María Gutiérrez. Dans les mois qui suivirent, le général Paz et beaucoup d’autres exilés firent aussi leur apparition.

Le 20 février, jour anniversaire de la bataille d'Ituzaingó, les troupes brésiliennes et urquicistes défilèrent dans Buenos Aires[4].

Peu après, fédéralistes et unitaires se lancèrent dans une surenchère : ces derniers prétendaient imposer au pays la suprématie de Buenos Aires, celle-là même qu’avait défendue Rosas. Lors des élections pour une nouvelle législature, les unitaires triomphèrent, mais confirmèrent néanmoins Vicente López au poste de gouverneur[5].

De nombreux gouverneurs de province furent renversés : à Jujuy, Iturbe fut fusillé[6]; à Salta, José Manuel Saravia réussit au moins à avoir la vie sauve[7]; à Córdoba, une mutinerie de caserne renversa « Quebracho » López[8]; et à Mendoza, le général Segura revint au gouvernement sans difficulté majeure[9].

Urquiza invita les autres provinces à une réunion devant se tenir à San Nicolás de los Arroyos, dans l’extrême nord de la province de Buenos Aires[10], où fut signé fin mai l’accord de San Nicolás, lequel stipulait notamment qu'un congrès général constituant allait être convoqué, avec le mandat de sanctionner une constitution qui prît en compte les différents pactes ayant jusque-là uni les différentes provinces. En outre, Urquiza se vit confier la fonction de Directeur provisoire de la Confédération argentine, c'est-à-dire devint le titulaire du pouvoir exécutif[11].

Alors qu’ils assistaient à cette réunion, les gouverneurs de Tucumán et de San Juan furent renversés en leur absence. Si Benavídez n’eut pas de difficulté à recouvrer le gouvernement[12], Gutiérrez par sa part dut recourir à la force[13]. Quelques mois plus tard, le Correntin Virasoro sera lui aussi renversé pour être remplacé par le ministre d’Urquiza, Juan Gregorio Pujol[14].

Seuls quatre gouverneurs poursuivirent leur mandat après 1852 : Taboada à Santiago del Estero[15] et Bustos à La Rioja, qui tous deux passèrent ostensiblement dans le camp adverse[16] - [N 1]. Se maintinrent également au gouvernement : Lucero, à San Luis[17], ainsi qu’Urquiza lui-même en Entre Ríos[18].

Réunification

Après la bataille de Cepeda, le gouvernement de Buenos Aires s’était consacré d’une part à intriguer entre Urquiza et Derqui, et d’autre part à se renforcer économiquement et militairement. Il finit par refuser d’être intégré au reste du pays, en saisissant comme excuse le fait que le Congrès avait refoulé les députés de Buenos Aires (lesquels avaient été élus au mépris de la loi nationale, apparemment afin justement de provoquer ce résultat) et l’exécution d’Aberastain. Il accusa Derqui de mener une politique criminelle et dénia toute autorité légale et morale au gouvernement national[19].

Derqui gagna Rosario pour y placer l’infanterie réunie à Córdoba sous les ordres d’Urquiza. Celui-ci prit le commandement de l’armée nationale, à laquelle vinrent se joindre un important contingent d’Entre Ríos et d’autres provinces du Litoral, en grande majorité des troupes de cavalerie. L’armée nationale comprenait au total quelque 17 000 hommes.

L’armée de Buenos Aires pour sa part se composait de 22 000 hommes, et avait une nette supériorité en matière d’infanterie et d’artillerie. Mitre fit mouvement vers le nord de sa province et envahit la province de Santa Fe. Les deux armées se rencontrèrent le 17 septembre 1861 près de la localité de Pavón, dans la province de Santa Fe, où Urquiza déploya ses troupes dans une position défensive, en disposant sa cavalerie sur les ailes, et se plaçant lui-même à la tête de l’aile droite.

Mitre attaqua avec son infanterie, mais fut refoulé en un premier temps par l’artillerie confédérale. Entre-temps, les deux ailes de l’armée confédérale attaquèrent la cavalerie portègne, la forçant à se débander. Urquiza retourna alors sur sa position, pendant que la cavalerie de gauche, commandée par Juan Saá et Ricardo López Jordán, pourchassait les soldats de Buenos Aires sur de longues distances.

L’infanterie portègne, ayant réussi à resserrer ses rangs, revint à l’offensive, et repoussa ses adversaires de leur ligne de front, mais ceux-ci parvinrent à réorganiser leurs positions à quelque distance de là. Urquiza, qui n’avait aucune nouvelle de son aile gauche, décida de ne pas envoyer chercher la réserve pour combattre, et de se retirer du champ de bataille, avec sa cavalerie et ses troupes de réserve. Ayant atteint San Lorenzo, il traversa le fleuve Paraná à destination de sa province d’Entre Ríos, en emmenant avec lui les divisions d’Entre Ríos et de Corrientes.

Plusieurs théories ont été formulées pour expliquer cette retraite, sans qu’aucune soit tout à fait satisfaisante. Les hypothèses les plus courantes attribuent cette action inattendue soit à une maladie rénale de Urquiza, soit à la méfiance de celui-ci vis-à-vis du président Derqui, dont il redoutait une trahison.

Président de la République

.jpg.webp)

L’armée de Mitre, harcelée par la cavalerie de Saá, de López Jordán et des émigrés de Buenos Aires, avait été forcée de se replier sur San Nicolás de los Arroyos. Ce ne fut qu’au bout de quelques semaines, une fois certain de la défection d’Urquiza, lequel avait retiré y compris l’artillerie de Santa Fe vers sa province, que Mitre se résolut d’avancer.

Derqui se débattait au-dedans d’un chaos où gouverner était devenu impossible. Il tenta de négocier avec Mitre, mais celui-ci exigea sa démission et la dissolution du gouvernement national. Derqui démissionna finalement du gouvernement et s’exila à Montevideo, de sorte que la présidence échut au vice-président Juan Esteban Pedernera.

Mitre s’empara de Rosario et mit la main sur les fonds douaniers de la ville, fonds avec lesquels il se proposait de financer sa subséquente invasion des territoires de l’intérieur. Quelques jours après, l’armée de Buenos Aires, sous le commandement de l’ancien président uruguayen Venancio Flores, attaqua le restant de la cavalerie fédérale dans la bataille de Cañada de Gómez, laquelle se mua en un massacre perpétré par l’infanterie de Buenos Aires à l’encontre de soldats de la cavalerie fédérale, pour beaucoup alors qu’ils se trouvaient désarmés ou sans défense. Peu après, le gouverneur de Santa Fe, Pascual Rosas, présenta sa démission et fut remplacé, moyennant proscription des fédéralistes, par l’unitaire Domingo Crespo.

Urquiza non seulement ne se mobilisa pas en défense de son gouvernement, mais encore déclara que sa province recouvrait sa souveraineté, ce qui revenait à dénier toute autorité au gouvernement national. Il démantela la flotte nationale, pour la remettre au gouvernement provincial de Buenos Aires, et récupéra pour sa province la ville de Paraná, jusque-là capitale fédérale, et chargea Mitre d’assumer le gouvernement national intérimaire. Le 12 décembre, Pedernera déclara dissous le gouvernement national.

À Corrientes, la nouvelle de Pavón incita le parti libéral, qui était dans l’opposition, à se soulever contre le gouvernement du fédéraliste José María Rolón. Le gouverneur dépêcha contre les insurgés une petite armée, sous le commandement du colonel Cayetano Virasoro, qui fut vaincue à Goya, dans une bataille sans portée majeure. Mais Rolón, s’avisant que la guerre était susceptible de se prolonger, démissionna le 8 décembre pour éviter toute nouvelle effusion de sang. Virasoro remit lui aussi sa démission, et ses forces se rendirent au colonel Reguera dans la Cañada de Moreno.

Le gouvernement correntin fut alors repris en mains par le libéral José Pampín, qui appela à l’aide le général Cáceres. Toutefois, les commandants en chef, notamment les colonels Acuña et Insaurralde, refusèrent de se soumettre à eux. Cáceres, avec le concours du général Ramírez, les battit dans un combat à Curuzú Cuatiá, en août 1862.

Peñaloza, surnommé El Chacho, rentra à La Rioja, dont le gouverneur avait décidé de faire la paix avec Buenos Aires, déclarant que sa province « n’avait aucune part dans les actes de vandalisme que commettait don Ángel Vicente Peñaloza dans les provinces de Tucumán et de Santiago del Estero ». En même temps pénétraient dans la province les colonels Ignacio Rivas, Ambrosio Sandes et José Miguel Arredondo. Face à cette offensive générale contre sa province, Peñaloza, avec plus de discernement que son gouverneur, résolut de ne pas livrer sa province désarmée, et les fédéralistes se préparaient à repousser l’invasion.

El Chacho s’empara de la capitale provinciale, puis fit mouvement vers le sud de la province, où il fut rejoint et battu, lors de deux batailles, par l’efficace cavalerie de Sandes. Tous les officiers faits prisonniers furent exécutés, souvent après avoir subi d’atroces tortures[N 2] - [20]. Les fédéralistes furent également vaincus dans les environs de la capitale provinciale.

El Chacho ouvrit alors un nouveau front : il envahit San Luis, joignit ses troupes à celles des caudillos locaux Juan Gregorio Puebla et Fructuoso Ontiveros et mit le siège devant la capitale San Luis. Quoiqu’il ne parvînt pas à s’en rendre maître, il obtint une trêve, qui devait servir de base à des traités de paix ultérieurs. À son retour dans les plaines de La Rioja, Peñaloza fut à nouveau battu, mais obtint fin mai que Rivas conclût avec lui, près de la localité de Tama, le traité de La Banderita, aux termes duquel les fédéralistes se soumettaient au président fraîchement élu Bartolomé Mitre.

Le nouveau gouverneur, Francisco Solano Gómez, au passé unitaire, était cependant entouré d’amis du caudillo, et désigna commandant d’armes Felipe Varela. Ce faisant, il se privait de la possibilité de désarmer Peñaloza, lequel en effet gardait ainsi la main sur les armes de ses hommes.

Les mois suivants furent une période de paix, mais aussi de misère et de brimades à l’encontre de ceux qui étaient accusés d’être des fédéralistes. Nombre d’anciens montoneros furent arrêtés, et plusieurs exécutés[21].

Après la présidence

Il est l'auteur de ce qui est considéré comme l'œuvre fondatrice de l'historiographie officielle argentine, son Historia de San Martín. Il traduisit en outre L'Énéide de Virgile et la Divina Commedia de Dante Alighieri[22]. Des historiens postérieurs ont fortement mis en doute son travail comme historien et l'interprétation dominante du XIXe siècle argentin qui se dégage de son œuvre. C'est ce qu'on appelle le « révisionnisme historique argentin ».

En 1890, face à la crise du gouvernement de Miguel Juárez Celman, il créa le parti de l’Unión Cívica, dont se séparera ultérieurement l'Unión Cívica Radical (UCR). Mitre fut aussi le fondateur du journal La Nación, un des journaux les plus influents en Amérique latine.

Monument de Bartolomé Mitre.

Monument de Bartolomé Mitre.

Notes

- Il est du reste assez significatif que Taboada et Bustos également passèrent dans le camp de Bartolomé Mitre à la suite de la bataille de Pavón.

- Sarmiento conseillait à ses amis de Buenos Aires : « Si Sandes tue des gens, gardez le silence. Ce sont des animaux bipèdes d’une condition tellement perverse, que je ne saurais dire ce que l'on gagnerait à les mieux traiter. »

Références

- Adolphe Bitard, Dictionnaire général de biographie contemporaine française et étrangère, Paris, A. Lévy et Cie, , 525 p., p. 392

- James R. Scobie, La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina : 1852-62, Hachette, , 21-22 p.

- María Sáenz Quesada, La República dividida, La Bastilla, , p. 20

- Castagnino, Leonardo, « Después de Caseros », La Gazeta Federal

- Sáenz Quesada (1979): 21-24.

- Emilio A. Bidondo, Historia de Jujuy, Plus Ultra, , p. 366-370

- Antonio Zinny, Historia de los Gobernadores de las Provincias Argentinas, vol. tome IV, Hyspamérica, , 244-248 p.

- Efraín Bischoff, Historia de Córdoba, Plus Ultra, , 221-231 p.

- Zinny (1987) tome III: 306-315.

- Manzoni, María Elena et Vianello, Adriana, Los dos viajes de don Bernardo, revue Todo es Histoire, no 40, 1970.

- Cisneros y Escudé (1998): El Acuerdo de San Nicolás.

- Horacio Videla, Historia de San Juan, Plus Ultra, , 151-156 p.

- Carlos Páez de la Torre, Historia de Tucumán, Plus Ultra, , 507-509 p.

- Antonio Emilio Castello, Historia de Corrientes, Plus Ultra, , 379-388 p.

- Luis C. Alén Lascano, Historia de Santiago del Estero, Plus Ultra, , 351-361 p.

- Armando Raúl Bazán, Historia de La Rioja, Plus Ultra, , 413-417 p.

- Urbano J. Núñez, Historia de San Luis, Plus Ultra, , 381-404 p.

- Beatriz Bosch, Historia de Entre Ríos, Plus Ultra, , 199 p.

- Note du gouverneur Mitre au président Derqui, juin 1861, cité dans AGM, Antecedentes de Pavón, tome VII, p. 103-104.

- Fermín Chávez, Vida del Chacho, Éd. Theoría, Buenos Aires, 1974.

- Mercado Luna, Ricardo, Los coroneles de Mitre, Éd. Plus Ultra, Buenos Aires, 1974.

- La Divina Comedia traducida por Mitre

Voir aussi

Sources et bibliographie

- (es) Eduardo José Míguez, Bartolomé Mitre : entre la nación y la historia, Buenos Aires, Edhasa, , 442 p. (ISBN 9789876284776, BNF 46518752).

- (es) Pablo A. Chami, Nación, identidad e independencia : en Mitre, Levene y Chiaramonte, Buenos Aires, Prometeo Libros, , 124 p. (ISBN 978-987-574276-5, SUDOC 140349766).

- (es) Miguel Angel de Marco, Bartolomé Mitre : Biografia, Buenos Aires, Planeta, , 498 p. (ISBN 950-742-907-7, BNF 38987311).

- (en) John L. Robinson, Bartolome Mitre : historian of the Americas, Washington, D. C., University press of America, , 117 p. (ISBN 0-8191-2505-9, BNF 34801080).

Articles connexes

- Péninsule Mitre

- David Calandra (en) (1856-1915) le sculpteur du monument de Bartolomé Mitre (Plaza Mitre)