Espagne des Lumières

En Espagne, il est conventionnellement considéré que le siècle des Lumières commence au début du XVIIIe siècle, avec l’ascension au trône d’Espagne du roi Philippe V, premier souverain de la dynastie des Bourbons. Parallèlement à un processus réformiste mené par le nouveau régime sur les plans politique, institutionnel, social et administratif, un mouvement de renouveau intellectuel se déploya en Espagne, qui fut encouragé par le pouvoir (sous l’impulsion de Benito Feijóo) pour ce qui concerne les domaines scientifique (institutions, financement d’expéditions) et économique (création de sociétés économiques).

Synthèse

Le mouvement des Lumières qui prit pied en Espagne (sous la dénomination de Ilustración) adhérait aux mêmes principes que ses équivalents dans le reste de l’Europe. Pour les ilustrados espagnols, la raison était l’outil essentiel permettant d’atteindre à la vérité et au regard de laquelle devaient être soumises à critique toutes les « vérités » (ou croyances admises) héritées de la « tradition », en particulier celles qui s’appuyaient sur les préjugés, sur l’ignorance et sur la superstition, ou encore sur les dogmes religieux.

Les seuls instruments auxquels l’on pouvait avoir recours étaient ceux procurés par la philosophie et la science. En mettant en application (par la technique) la connaissance ainsi acquise et en l’étendant (par l’éducation) à la société tout entière, l’homme sera en mesure de se perfectionner lui-même, de progresser, d’améliorer ses conditions de vie, de se libérer de l’ignorance et de la superstition, et de parvenir ainsi au bonheur, sans attendre de l’obtenir dans l’« autre vie ». Le mouvement des Lumières, qui en Espagne comme ailleurs, constitua toujours une minorité, dynamique et influente certes, resta essentiellement réformiste, n’aspirant pas à modifier substantiellement l’ordre social et politique en vigueur, et n’ambitionnant que de mettre en place des réformes propices à ce que les ilustrados dénommaient le « bonheur public », lequel aurait donc à s’accommoder de l’inégalité juridique et de l’absolutisme. Cet aspect réformiste intéressera les monarchies d’Europe et d’Espagne, disposées à impulser le « progrès », mais sans pour autant mettre en cause l’ordre social et politique établi, les rois se préoccupant plus du renforcement de leur autorité, du perfectionnement de leur appareil administratif et de l’agrandissement de leurs territoires, que du proclamé bonheur de leurs sujets. Aussi les gouvernements se serviront-ils des Lumières pour doter d’une aura de modernité leurs projets de réforme économique, fiscale, administrative et militaire, et justifier ainsi comme nécessaire et inévitable la croissante intervention de l’État dans tous les ordres de la vie sociale. Cependant, les Lumières espagnoles présentaient quelques singularités, qui les différenciaient des mouvements similaires en Europe. Plus qu’ailleurs, les représentants des Lumières étaient de bons chrétiens et de fervents monarchistes qui n’avaient rien de subversif ni de révolutionnaire, et préconisaient des changements pacifiques et graduels touchant toutes les sphères de la vie nationale, afin de remédier aux déficiences du pays et rendre l’Espagne apte à concourir avec les principales puissances européennes. Sans doute le trait le plus spécifique des Lumières en Espagne est-il que tous ses représentants s’étaient maintenus dans le giron du catholicisme, de sorte qu’on a pu parler de Lumières catholiques. Pour beaucoup d’entre eux, la raison et la religion partageaient une même « lumière naturelle », œuvre du Créateur, et ils s’évertueront à rendre les avancées de la science compatibles avec le contenu de la Bible. Toutefois, en s’ingéniant à faire valoir des critères rationnels dans les manifestations religieuses de la piété populaire et en proposant une piété rationnelle destinée à se substituer à la piété baroque, qui prédominait à l’époque et consistait en une religiosité toute extérieure (notamment basée sur le culte des reliques et des images, sur les pèlerinages et les processions, etc.), ce pour quoi ils incriminaient le clergé régulier, les hommes des Lumières s’étaient attiré l’hostilité tant du clergé que du peuple. Au rebours de la position de l’Église, ils préconisaient la lecture de la Bible en langue vulgaire. Les ilustrados espagnols subissaient plus fortement que leurs collègues européens la tutelle de l’État et de l’Église, laquelle tutelle s’exerçait à travers des instruments coercitifs tels que l’Index, le nihil obstat, l’Inquisition, et favorisait l’autocensure. Une autre singularité des Lumières espagnoles est un élitisme marqué, les ilustrados en effet estimant en général que le plus grand nombre ne devait avoir accès qu’à la seule instruction primaire et que les plus hauts niveaux de formation eussent à rester réservés à une élite. Ils prétendaient en outre lutter contre ce qu’ils nommaient les manifestations « pernicieuses » de la culture populaire, telles que corridas, carnavals, etc.

Une vision erronée veut que l’introduction des Lumières en Espagne fut l’œuvre les Bourbons. En réalité, ceux-ci n’étaient pas moins réticents que les autres monarchies, et les nouveaux courants de pensée européens étaient déjà connus des dénommés Novatores (1680-1720), c’est-à-dire dès avant l’arrivée des Bourbons en Espagne. Du reste, la préoccupation majeure du premier Bourbon n’était pas la rénovation culturelle, mais la politique internationale et militaire, ce qui donc ne pouvait que retarder le déploiement des Lumières en Espagne. Les Novatores, qui étaient en contact avec les bollandistes et les mauristes et dont l’activité forme le prélude aux Lumières espagnoles proprement dites, avaient fait, suivant les principes de la révolution scientifique du XVIIe siècle, le pari d’une explication rationnelle de la réalité et éprouvaient une aversion de la tradition, de l’incurie et de l’immobilisme intellectuel, académique et scientifique, sans jamais prendre le chemin de la révolution. Méritent mention en particulier : Francisco Gutiérrez de los Ríos, qui dans un ouvrage de 1680 condamnait la scolastique, se référait à Descartes, et faisait l’éloge de ceux qui, à l’encontre de la philosophie aristotélicienne, se vouaient à la véritable connaissance de la nature et de ce qui la compose ; et Juan de Cabriada, de qui l’œuvre pionnière Carta Filosófico, Médico-Chymica de 1687, premier manifeste du nouvel esprit novateur, comportait une critique de la méthode scholastique et affirmait l’exigence de l’expérimentation. Une académie destinée à défendre la nouvelle science fut mise sur pied en 1697. Significativement, les attaques dont ils faisaient l’objet ne cesseront pas avec les Bourbons.

Il est d’usage de distinguer les Premières Lumières (1720-1750) et les Lumières espagnoles dans leur phase d’épanouissement (Plena Ilustración, 1750-1810). Concernant les Premières Lumières, sont à relever, dans le domaine de la critique historique, les noms de Mayans, trait d’union avec les novateurs, qui défendit le point de vue que l’on ne pouvait connaître la vérité historique qu’en faisant appel aux sources et en les soumettant à un rigoureux examen critique, et de Feijoo, qui se voua à combattre la superstition et à propager les nouveautés scientifiques de toute sorte. En matière de pensée politique et sociale, est à signaler Theórica y Práctica de Comercio y Marina de Jerónimo de Uztáriz (1724, plusieurs fois traduit), étude phare de la pensée mercantiliste espagnole, qui, si on ne peut la voir comme un paradigme de la pensée économique des Lumières (qui oscillait entre la physiocratie française et le libéralisme économique d’Adam Smith), constitue néanmoins une œuvre des Lumières par deux de ses traits : sa démarche scientifique et son objectif de progrès social ; le livre eut une répercussion sur les politiques des derniers gouvernements de Philippe V. En sciences exactes, l’héritage des Novateurs sera encore déterminante dans un premier temps, par quoi notamment les apports de Newton ne seront connus véritablement en Espagne qu’avec l’expédition géodésique parrainée par l’Académie des sciences de Paris à laquelle participèrent les Espagnols Jorge Juan et Antonio de Ulloa, qui à leur retour, publièrent un ouvrage en 1748, où les auteurs défendaient les postulats newtoniens, incluant l’héliocentrisme.

Dans la deuxième phase des Lumières espagnoles, les ilustrados parvinrent à constituer quelques foyers épars, plutôt restreints et nullement radicaux, et qui s’énumèrent comme suit : les Asturies (avec Jovellanos et Campomanes) ; la Guipúzcoa basque (où fut fondée la première Sociedad Económica de Amigos del País, ainsi que le Séminaire royal des nobles) ; Valence (avec l’astronome Jorge Juan, adepte du système newtonien, et le botaniste Cavanilles) ; Barcelone (avec son Académie des belles-lettres, son Comité royal particulier de commerce, et son université de Cervera, pépinière d’hommes des Lumières, tels que le juriste Josep Finestres, son disciple Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols et Antonio de Capmany, auteur du premier traité d’histoire économique de l’Espagne) ; Séville (où le groupe ilustrado le plus remarquable se constitua autour du cercle de l’Alcazar, qui sera pendant quelque temps le noyau des Lumières le plus important d’Espagne, en dépit qu’il y eût à Séville et dans l’Andalousie de fortes résistances à ce mouvement) ; en Galice (où l’on formulait des thèses fort modérées, à l’exception de Vicente del Seixo, qui eut maille à partir avec l’Inquisition et avec les autorités civiles) ; Saragosse (où la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País était l’une des plus actives d’Espagne, et où fut fondée la première chaire d’Économie civile dont le titulaire était Lorenzo Normante, cible de maintes critiques et d’une dénonciation à l’Inquisition) ; Salamanque (dont l’université était très divisée entre le secteur traditionaliste et le camp favorable aux idées nouvelles, mais cessa ensuite d’être un bastion du traditionalisme) ; et enfin Madrid (l’indéniable centre des Lumières espagnoles, à la faveur d’une conjonction de facteurs présents dans aucune autre ville d’Espagne, à savoir : des institutions d’enseignement d’esprit moderne, une atmosphère cosmopolite, une presse abondante, un mécénat d’aristocrates ilustrados, une Sociedad Económica de Amigos del Pays dont l’activité éclipsait de loin celle des provinces, et la présence de la Cour). Les Sociedad Económica de Amigos del Pays jouèrent un rôle primordial dans la diffusion des idées des Lumières. La première en date, fondée en 1763 à l’initiative de nobles ilustrados de Guipúzcoa, avait pour particularité d’être ouverte aux membres du tiers-état enrichis par le commerce, lesquels jouissaient au sein de la Société des mêmes droits que les sociétaires issus de la noblesse ou du clergé. En 1764 fut créée la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, prototype des futures sociétés de même nom, dont les buts étaient d’appliquer les nouvelles connaissances scientifiques aux activités économiques. À cet effet fut fondé le Séminaire royal des nobles, afin d’enseigner les matières bannies des universités, comme la physique expérimentale ou la minéralogie. L’initiative se diffusa bientôt en direction de Cadix, de Séville et de Madrid, puis également aux grandes villes d’Amérique espagnole. Significativement, les Sociedades de Amigos del País furent officialisées, et donc mises au pas, à l’instigation du ministre Campomanes, qui en rédigea les statuts, par suite de quoi les Sociedades eurent désormais pour fonction principale d’appuyer les réformes du roi, se trouvaient sous tutelle publique, virent leur composition restreinte à la « noblesse la plus illustre » et aux membres de l’administration et des autorités locales, et virent leur champ d’activités s’amenuiser pour ne plus englober que « la théorie et la pratique de l’économie politique dans toutes les provinces d’Espagne » (en délaissant les sciences pures et les arts).

Les Bourbons pourtant faisaient grand cas des sciences, et Charles III en particulier intensifia l’impulsion qui leur avait déjà été donnée sous le règne de Ferdinand VI. Des personnalités scientifiques éminentes travaillaient dans plusieurs institutions académiques espagnoles ; des chaires de chimie furent créées dans différents organismes officiels, tandis que la minéralogie et la métallurgie faisaient l’objet, en fonction surtout des nécessités de l’armée et de la marine, d’une attention spéciale du gouvernement, au même titre que la médecine, les mathématiques, la géographie, la cartographie et l’astronomie. Parmi les figures les plus notables des sciences exactes, citons Jorge Juan (qui se voua à la recherche en astronomie, mathématiques et physique) et Gabriel Císcar (qui rédigea une série de manuels scientifiques de grande diffusion et qui, nommé représentant espagnol auprès de la commission chargée d’établir à Paris le nouveau système métrique décimal, rédigea sur cette matière un ouvrage internationalement salué). En botanique, le système de Linné fut accepté par la plupart des scientifiques espagnols et par tous les jardins botaniques créés à cette époque grâce au directeur du Jardin botanique de Madrid, Cavanilles, qui était en contact avec Buffon. En chimie, la théorie de Lavoisier ayant été rapidement acceptée, on vit surgir bientôt en Espagne plusieurs laboratoires de chimie fondés par les institutions d’État ou créés par les Sociedades Económicas de Amigos del País. La géologie de l’Allemand Abraham Gottlob Werner connut un même accueil. Durant cette période furent réalisées plusieurs expéditions scientifiques qui eurent un grand retentissement dans toute l’Europe, en particulier celle dirigée par Félix de Azara dans le Río de la Plata et sur le Paraguay, et l’expédition Balmis (1803-1806), dont l’objectif était de propager la vaccination contre la variole dans l’Empire espagnol, l’un des jalons de la médecine préventive moderne.

Caractéristiques particulières des Lumières en Espagne

Le mouvement des Lumières surgit dans l’Europe du XVIIIe siècle comme un mode d’appréhension du monde, de l’existence humaine et la société, ne découlant pas des textes sacrés et de la « tradition », mais se voulant au contraire une alternative à ceux-ci, et que l’on escomptait faire prévaloir en « illuminant » les sociétés européennes afin qu’elles abandonnent définitivement l’ignorance et la superstition et ne se reposent plus désormais que sur des idées rationnelles. Dans le Diccionario de autoridades publié par l’Académie royale espagnole entre 1726 et 1739, lumière de la raison (« luz de la razón ») était défini comme « la connaissance des choses qui provient du discours naturel qui distingue les hommes d’avec les bêtes », et allait de pair avec la « lumière de la critique » ou les « lumières critiques », en ce que « les lumières » non seulement « s’en remettaient à l’exercice de l’intelligence et à la connaissance acquise par un nombre réduit de personnes, mais aussi […] à l’usage critique de la raison face aux préjugés hérités du passé »[1].

Bien que les Lumières (Ilustración en espagnol, avec son dérivé ilustrado) ne fussent pas une doctrine ou un système philosophique, mais un mouvement intellectuel hétérogène, ses membres partageaient une série de principes, d’attitudes et de valeurs étroitement liées entre elles[2]. Ainsi, pour les intellectuels des Lumières, la raison était-elle l’outil essentiel permettant d’atteindre à la vérité et au regard de laquelle devaient être soumises à critique toutes les « vérités » (ou croyances admises) héritées de la « tradition » (du passé), en particulier celles qui s’appuyaient sur les préjugés, sur l’ignorance et sur la superstition, ou encore sur les dogmes religieux[3]. Au moyen de la raison, l’homme est capable, et lui seul, de connaître et expliquer la réalité, entendue comme la Nature (non comme la Création de quelque Dieu, encore que les déistes reconnaissaient qu’il existait quelque type d’« Être suprême », principe de tout l’existant), en ayant recours exclusivement aux instruments que lui procuraient la philosophie et la science. En appliquant cette connaissance (par la technique) et en l’étendant à toute la société (par l’éducation), l’homme sera en mesure de se perfectionner lui-même, de progresser (d’améliorer ses conditions de vie et de se libérer de l’ignorance et de la superstition), et de parvenir ainsi au bonheur, sans attendre de l’obtenir dans l’« autre vie »[4].

En Espagne, le mouvement des Lumières ne se propagea que parmi certaines élites (dont quelques nobles et prêtres, et quelques personnes qualifiées et membres fortunés du tiers état) et, ainsi que le soulignent les auteurs Antonio Mestre et Pablo Pérez García, il convient de se souvenir que « la production culturelle du XVIIIe siècle ne mérite pas d’être tout entière estampillée comme étant issue des Lumières. En réalité, les gens des Lumières constituaient toujours une minorité, certes dynamique et influente, mais somme toute minoritaire. Et, quoique les principes qu’ils défendaient fussent arrivés à imprégner toute leur époque, les effectifs des indifférents, des traditionnalistes et des ennemis des Lumières étaient toujours beaucoup plus lourds que ceux des partisans du progrès, de la raison et de la liberté »[5].

La dénomination « Lumières » (Ilustración en espagnol) ne fut répandue en Espagne qu’après 1760 pour désigner un programme d’« instruction, d’enseignement, de transmission ou d’acquisition de connaissances » au bénéfice d’une personne particulière ou de la société dans son ensemble. Dès avant cette date, on utilisait le verbe ilustrar, bien qu’avec deux sens différents, d’une part celui catholique et traditionnel en rapport avec Dieu et avec la foi, et celui de donner lustre et splendeur à la patrie ou à la nation, et d’autre part celui nouveau d’instruire, enseigner, transmettre des connaissances, ilustrar dans cette acception s’utilisant indifféremment avec le verbe dar luces (littér. donner des lumières). Ainsi l’abbé Gándara, lorsqu’en 1759 il souhaita la bienvenue au nouveau roi Charles III, se déclara-t-il convaincu que bientôt « l’incurie sera bannie, l’ignorance proscrite, que l’on acquerra les lumières, que le Royaume s’éclairera »[6]. C’est également vers 1760 que l’on commença à utiliser le terme siècle des Lumières (ou siglo ilustrado), bien que cette dernière expression fût paradoxalement très employée dans un sens péjoratif, par ceux qui s’opposaient aux nouvelles idées, comme le moine Fernando de Ceballos, qui fit paraître en 1776 Demencias de este siglo ilustrado, confundidas por la sabiduría del Evangelio (littér. Démences du présent siècle illustré, confondues par la sagesse de l’Évangile), ou comme José Gómez de Avellaneda, également moine, qui écrivit la même année une satire dirigée contre Pablo de Olavide et intitulée El Siglo Ilustrado. Vida de D. Guindo Cerezo, nacido y educado, instruido, sublime y muerto según las Luces del presente siglo (littér. le Siècle des Lumières. Vie de Don Guindo Cerezo, né et éduqué, instruit, sublime et mort selon les Lumières du présent siècle)[7].

Modération du mouvement des Lumières et collaboration avec la monarchie absolue bourbonnienne

Pendant longtemps, l’on a cru que le caractère « modéré » des propositions émises par les intellectuels espagnols des Lumières était un trait spécifique de l’Espagne ; toutefois des études plus récentes sur les Lumières en Europe ont remis en question la vision traditionnelle de celles-ci comme élément déclencheur de la chute de l’Ancien Régime et ont mis en évidence que partout en Europe les Lumières avaient été un mouvement essentiellement réformiste. Les gens des Lumières — hormis quand ils se mettront à évoluer vers le libéralisme à la fin du XVIIIe siècle — n’aspiraient pas à modifier substantiellement l’ordre social et politique en vigueur ; ils ambitionnaient d’introduire des réformes qui favoriseraient ce qu’ils dénommaient le bonheur public et à cet effet désiraient, en vue de la mise en œuvre de ces réformes, s’introduire dans les couches privilégiées[4]. Le texte suivant de l’ilustrado asturien Gaspar Melchor de Jovellanos peut ici faire figure d’exemple :

« Je ne m’attarderai pas à assurer à la Sociedad [Económica de Amigos del País des Asturies] que ces lumières et connaissances ne s’obtiennent que par l’étude des sciences mathématiques, de la bonne physique, de la chimie et de la minéralogie — facultés qui ont enseigné aux hommes nombre de verités utiles, qui ont expulsé du monde nombre de préoccupations pernicieuses, et auxquelles l’agriculture, les arts et le commerce d’Europe sont redevables des rapides progrès qui ont été faits dans le présent siècle. Et en effet, comment serait-il possible, sans l’étude des mathématiques, de faire avancer l’art du dessin, qui est l’unique source d’où les arts peuvent puiser la perfection et le bon goût ? Comment arriverait-on à connaître un nombre incroyable d’instruments et de machines, absolument nécessaires à assurer la solidité, la beauté et le prix modique des choses ? Comment, sans la chimie, l’art de teindre et d’imprimer pourrait-il progresser dans les fabriques de vaisselle et de porcelaine, ou comment les manufactures pourraient-elles travailler les différents métaux ? »

— G. M. Jovellanos, Discurso sobre la necesidad de cultivar en el Principado el estudio de las ciencias naturales (1782).

C’est justement cet aspect réformiste qui allait attirer l’attention des gouvernements absolutistes d’Europe, disposés certes à impulser le « progrès », mais sans pour autant mettre en cause l’ordre social et politique établi. Aussi les gouvernements se serviront-ils des Lumières pour doter d’une auréole d’immaculée modernité leurs projets de réforme économique, fiscale, administrative et militaire, et justifier ainsi comme nécessaire et inévitable la croissante intervention de l’État dans tous les ordres de la vie sociale. Chaque fois que telle ou telle personnalité des Lumières eut dépassé certaines bornes, elle avait fini par se heurter au pouvoir coercitif de l’État[8].

Les ilustrados espagnols se fiaient à ce que la Couronne jouât le rôle d’« impulseur » de la modernisation culturelle, sociale et économique dont ils se faisaient les avocats. Cependant, la Couronne, pour sa part, exploita les propositions des Lumières pour obtenir que son pouvoir fût incontesté et sans restriction d’aucune sorte. Il s’ensuivit que la collaboration monarchie-Lumières était parfois ambiguë et contradictoire : les gouvernements n’impulseront les réformes que dans la mesure où celles-ci n’étaient pas trop radicales et ne mettaient pas en péril la stabilité du bâti politique et social de l’Ancien Régime. De là résulteront les principales frustrations pour le mouvement des Lumières en Espagne, puisque, comme l’a signalé l’historien Carlos Martínez Shaw, les rois « étaient de façon générale plus intéressés par le renforcement de leur autorité, par le perfectionnement de leur machinerie administrative et par l’agrandissement de leurs territoires, que par le proclamé bonheur de leurs sujets »[9].

Ainsi que le souligne l’historien Roberto Fernández, la majorité des représentants des Lumières espagnols « étaient de bons chrétiens et de fervents monarchistes qui n’avaient rien de subversif ni de révolutionnaire au sens actuel du terme. Ils étaient, cela oui, des partisans résolus de changements pacifiques et graduels qui toucheraient toutes les sphères de la vie nationale sans altérer fondamentalement l’ordre social et politique en vigueur — c’est-à-dire, réformer les déficiences pour remettre l’Espagne à niveau et en mesure de concourir avec les principales puissances européennes, tout en maintenant les bases d’un système qu’ils ne considéraient pas comme intrinsèquement mauvais »[10]. En conséquence, remarque Martínez Shaw, « la campagne réformiste des ilustrados dut s’arrêter devant les privilèges des classes dominantes, devant les structures du régime absolutiste et devant les anathèmes des autorités ecclésiastiques »[11].

Les « Lumières catholiques »

Peut-être la caractéristique la plus spécifique des Lumières en Espagne est-elle que tous ses représentants s’étaient maintenus dans le giron du catholicisme ; il n’y eut en effet dans leurs rangs aucun déiste, et bien évidemment aucun athéiste. « Nier la sincère religiosité de nos ilustrados serait une erreur », affirment Antonio Mestre et Pablo Pérez García[12]. C’est ce qui a porté quelques historiens à parler de « Lumières catholiques » en Espagne, où les tenants des « lumières de la raison » étaient respectueux de la « lumière divine », attendu que pour beaucoup d’entre eux la raison et la religion partageaient une même « lumière naturelle », œuvre du Créateur[13].

Selon Pedro Ruiz Torres, le fait que le catholicisme orthodoxe ne cessait d’être hégémonique, y compris chez les élites ouvertes aux nouvelles idées, eut des conséquences négatives pour les Lumières espagnales : les différents discours des Lumières élaborés dans les autres pays devenaient souvent, une fois transposés en Espagne, tronqués et velléitaires, par suite aussi de la double censure, politique et religieuse, exercée à travers le Conseil de Castille et par le biais de l’Inquisition, laquelle ne laissait guère de marge à une opinion indépendante. En 1756, le Saint Office interdit l'Esprit des Lois de Montesquieu, au motif que l’ouvrage « contient et approuve toutes sortes d’hérésies » ; en 1759, elle entrava la diffusion de l’Encyclopédie ; en 1762, l’œuvre entière de Voltaire et de Rousseau fut interdite, encore que ces œuvres viendront néanmoins à être connues en Espagne grâce aux « efforts de quelques libraires disposés à vaincre leur crainte du Saint Office et de les importer à l’intention de leurs clients »[14].

Un échantillon des « Lumières catholiques », soucieuses de rendre les avancées de la science compatibles avec ce que professe la Bible, est fourni par le fragment suivant tiré d’un ouvrage du mathématicien et astronome valencien Jorge Juan y Santacilia, publié en 1774, dans lequel il défendait la théorie héliocentriste condamnée par l’Église, ainsi que la physique newtonienne, opinion qui lui valut des démêlés avec l’Inquisition[15] :

« Il n’y a pas de règne qui ne soit newtonien et par conséquent copernicien ; mais pour autant je n’ai pas la prétention d’offenser les Saintes Écritures, que nous devons tant vénérer. Le sens dans lequel celles-ci ont parlé est des plus clairs ; elles ne voulaient pas enseigner l’Astronomie, mais seulement se faire comprendre du peuple. Y compris ceux-là mêmes qui condamnèrent Galilée reconnaissent aujourd’hui s’être repentis de l’avoir fait, et rien ne l’accrédite autant que la conduite de l’Italie elle-même ; à la suite de tout cela, le système copernicien est enseigné publiquement. »

Cependant, en dépit de leur ambition de concilier les principes des « lumières » (las luces) avec la foi chrétienne, ils exposèrent une série d’idées en matière religieuse qui déplurent fortement à d’amples fractions du clergé, ainsi qu’au peuple espagnol lui-même en raison de ce que les hommes des Lumières désiraient introduire des critères rationnels dans les manifestations religieuses de la piété populaire, celle-ci étant en effet — selon leur jugement — encouragée de façon intéressée par le clergé, plus particulièrement par les ordres réguliers[12].

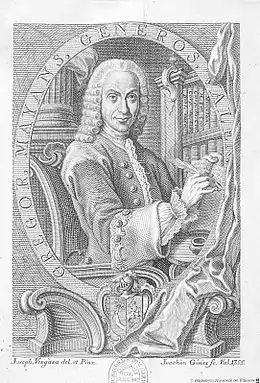

Un exemple du choc entre piété « rationnelle », défendue par les hommes des Lumières, et piété « baroque », qui prédominait à l’époque et consistait en une religiosité « extérieure » basée sur le culte des reliques et des images, sur les pèlerinages et les processions, etc., peut être trouvé dans l’opposition de Gregorio Mayans à l’introduction dans sa localité natale d’Oliva de la dévotion à la Divine Bergère par quelques missionnaires en 1751. Mayans refusa d’accepter la présence de l’image dans sa maison et peu après expliqua dans une lettre au comte d’Aranda qu’on ne pouvait pas accréditer le caractère divin de la Vierge Marie, parce qu’elle était une personne humaine et que seul le Christ pouvait être qualifié de divin et de pasteur des croyants. L’on se trouve devant deux visions radicalement distinctes : le missionnaire se soucie de stimuler la dévotion à Marie, quelle qu’en soit la forme ; pour Mayans, dévot de la Vierge, il s’agit d’une dévotion qui contredit les postulats de base de la théologie chrétienne[12]. Mayans avait dès 1733 publié El orador cristiano (littér. l’Orateur chrétien), ouvrage dans lequel il dénonçait les abus du prédicateur et du sermon baroques (« apprêté, affecté et vain, sans contenu doctrinal et basé sur un jeu de paroles grandiloquentes et, en de nombreuses occasions, scandaleuses »), — longtemps avant que ces pratiques oratoires ne fussent ridiculisées par le jésuite José Francisco de Isla dans son célèbre roman Fray Gerundio de Campazas —, et où Mayans argumentait que l’objectif principal du sermon devait être de communiquer aux fidèles la parole de Dieu[16].

La majorité des représentants des Lumières défendaient le droit pour les laïcs d’intervenir dans l’Église et préconisaient la lecture de la Bible en langue vulgaire par les croyants, ce qui était interdit depuis le concile de Trente, interdiction à l’observation de laquelle l’Inquisition veillait en Espagne. Cette situation allait perdurer jusqu’en 1782, quand l’inquisiteur général, l’homme des Lumières Felipe Bertrán, publia le décret de liberté de lecture de la Bible en langue vulgaire, décision qui déclencha une vive polémique. De même, la plupart des intellectuels des Lumières défendaient le rigorisme dans les questions morales face au probabilisme des jésuites, ce qui leur valut à plusieurs occasions l’accusation de jansénisme. Quant au mode de gouvernance de l’Église, tous étaient épiscopalistas et conciliaristes, attendu que la juridiction des évêques et la convocation de conciles sans la permission de Rome constituaient à leurs yeux un instrument fondamental de la réforme ecclésiastique qu’ils prônaient et un outil de contrôle sur le clergé régulier qui, d’après eux, était le propagateur de la religiosité « superstitieuse » du peuple[17].

Cependant, les propositions des « Lumières catholiques » se heurtèrent à de fortes résistances dans la majorité du clergé, notamment celle de archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle Alejandro Bocanegra, qui dans une pastorale fustigea[18] :

« […] ce libertinage des séculiers, ignorants des points de la Religión, à parler avec le même orgueil que s’ils possédaient toute la Science de l’École. Cette façon de parler de l’Épiscopat et du Pape, cet abus de lire des livres vénéneux […]. Une nation aussi catholique que l’espagnole est aujourd’hui sinon submergée, sur le point d’être submergée dans un abîme. Voltayre [sic] et d’autres comme lui sont ceux que beaucoup de jeunes (et de non jeunes), dans le but de briller dans leurs comités et assemblées, lisent avec liberté. »

Une culture mise sous tutelle par l’État espagnol

La culture des Lumières européennes, quelque élevées qu’aient été ses aspirations à la liberté et à l’humanisme, fut une culture mise sous tutelle, et dans de nombreux cas, dirigée et contrôlée aux fins de meilleur service à l’État et à ses intérêts. Ses créateurs et protagonistes, abstraction faite de ces sortes de paradis des libertés qu’étaient devenues l’Angleterre et la Hollande, et hormis tel ou tel auteur particulier qui, comme Voltaire, réussissait à vivre aisément grâce à un public fidèle, furent dans une large mesure des fonctionnaires, des officiels, des bureaucrates, des magistrats ou des ministres de la Couronne, des professeurs d’université dont la promotion et la carrière dépendaient de la faveur royale, des érudits et des spécialistes de l’Antiquité à la solde de mécènes princiers, laïcs ou ecclésiastiques, des scientifiques membres des académies royales ou d’écoles militaires et d’ingénieurs, des cléricaux plus ou moins régalistes[19].

D’autre part, la monarchie absolue des Bourbons d’Espagne disposait de puissants instruments propres à contrôler la production culturelle et à proscrire celle qui ne servirait pas ses intérêts — en premier lieu l’Inquisition espagnole et son Index des livres interdits, chargée de la censure a posteriori, et en deuxième lieu le Tribunal des imprimés (Juzgado de Imprentas), qui ressortissait au Conseil de Castille et octroyait la licence permettant à un livre ou à une brochure d’être publié, exerçant ainsi la censure a priori, du reste exercée également par l’autorité ecclésiastique, qui accordait le nihil obstat, sans lequel ne pouvaient pas être publiés les livres qui abordaient des sujets d’ordre spirituel, religieux ou théologique[20].

Ces instruments coercitifs de l’État et de l’Église favorisaient l’autocensure chez une bonne part des personnalités espagnoles des Lumières, ainsi qu’on peut le déduire de l’examen de leur correspondance privée. Cela est vrai en particulier lorsqu’ils traitaient des deux thèmes de la politique et de la religion, d’où il vient que quelques-uns de leurs travaux restèrent inédits et que des œuvres telles que la Filosofía Cristiana de Mayans, pour laquelle celui-ci avait utilisé l’Essai sur l'entendement humain de John Locke, ouvrage qui eût pu lui occasionner des difficultés avec la censure, ne paraîtront qu’au XIXe ou au XXe siècle[21].

L’élitisme des Lumières et leurs rapports avec le populaire

Selon l’historien Carlos Martínez Shaw, « les Lumières furent le patrimoine d’une élite, d’intellectuels, pendant que la majeure partie de la population continuait de se mouvoir dans un horizon caractérisé par le retard économique, l’inégalité sociale, l’analphabétisme et l’empire de la religion traditionnelle »[11]. C’est dans ce caractère élitiste que résidait l’une des limitations des propositions culturelles des Lumières. Symptomatique à cet égard est le cas de l’ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos, qui s’était fait l’ardent avocat d’un enseignement à la portée de tous et de la prolifération des écoles publiques, mais qui dans le même temps donnait à entendre que le bon ordre social prescrivait que l’instruction pour le plus grand nombre fût limité aux niveaux élémentaires, et uniquement comme voie vers un apprentissage technique, car le contraire provoquerait une égalisation des savoirs qui serait préjudiciable à l’équilibre de la société[22].

Ainsi, le mouvement des Lumières estimait en général que les plus hauts niveaux de formation devaient rester réservés à une élite, laquelle devait en outre transférer ses propres modèles culturels aux classes populaires à travers, p. ex., le théâtre, et lutter contre les manifestations plus « pernicieuses » de la culture populaire, comme les romerías, les processions et d’autres expressions de religiosité « superstitieuse », ou comme les courses de taureaux, les foires, les mojigangas (soties de carnaval), les combats de coqs ou les carnavals[23].

Les moyens de diffusion des idées des Lumières

Dans la plupart des pays européens, l’université se maintint de façon générale en marge de la rénovation intellectuelle des Lumières, et les nouvelles idées étaient diffusées par le biais des cercles (tertulias) et des académies, ou d’autres nouveaux espaces de sociabilité comme les sociétés d’agriculture, les sociétés économiques, les salons, les loges maçonniques, les clubs ou les cafés, auxquels participaient non seulement la noblesse et le clergé, mais aussi d’autres secteurs sociaux intéressés à améliorer les conditions d’existence et la société civile, ainsi qu’on nommait en ce temps-là le mode de gouvernement, avec le dessein ultime de réaliser le « bonheur public ». En Espagne, les tertulias et les académies, et ultérieurement les Sociedades Económicas de Amigos del País, furent les principaux instruments d’élaboration et de diffusion de la culture des Lumières. À la différence de la France, les salons de dames courtisanes n’avaient pas grand succès en Espagne, hormis celui de María Francisca de Sales Portocarrero, comtesse de Montijo, et celui de la comtesse de Benavente, ainsi que le Comité des dames (« Junta de Damas ») de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País[24].

Les origines des Lumières en Espagne : les novatores (1680-1720)

Entre 1680 et 1720 se produisit ce que l’historien français Paul Hazard appela en 1935 la crise de la conscience européenne, période de l’histoire culturelle du continent qui fut décisive par ceci que furent alors remis en question les fondements du savoir jusque-là admis, et ce grâce aux travaux de John Locke, de Richard Simon, de Leibniz, de Pierre Bayle, de Newton, etc. C’est dans cette période que culmina la révolution scientifique du XVIIe siècle : les bollandistes et les mauristes jetèrent les bases de l’histoire critique ; le droit naturel et le contractualisme devinrent les nouveaux fondements de la philosophie politique ; le jansénisme et le déisme se propagèrent et provoquèrent une crise religieuse, etc.[25]

Selon les auteurs Antonio Mestre et Pablo Pérez García, tous ces penseurs, qui ébranlèrent « les ciments de la tradition européenne », partageaient trois caractéristiques de base : « en premier lieu, leur pari d’une explication rationnelle de la réalité comme préalable indispensable pour la mettre à nu et pouvoir la transformer. En deuxième lieu, leur aversion de la tradition, de l’incurie et de l’immobilisme intellectuel, académique et scientifique. Enfin, leur circonspection ou, si l’on préfère, leur conviction que la voie qu’aura à suivre le progrès des lettres, des arts et des sciences n’est pas le sentier de la révolution »[26].

.jpg.webp)

On a longtemps pensé que le grand changement culturel décrit par Hazard n’était pas parvenu jusqu’en Espagne, et que quand enfin il y parvint, cela fut des œuvres des Bourbons. Cette exaltation des mérites de la nouvelle dynastie fut le fait des propagandistes de celle-ci, plus spécialement sous le règne de Charles III. Parmi ces thuriféraires se distingua en particulier Juan Sempere y Guarinos, avec son Ensayo de una Biblioteca Española de los Mejores Escritores del Reynado de Carlos III (littér. Essai sur une bibliothèque espagnole des meilleurs écrivains du règne de Charles III) publié en 1785. Même Jovellanos loua, dans son Elogio de Carlos III, l’attitude rénovatrice de Philippe V[27]. Cependant, les études historiques des dernières décennies du XXe siècle ont démontré que cette vision était inexacte et relevait d’une propagande bourbonnienne, bien qu’il continue d’y avoir des historiens, comme p. ex. Pedro Voltes, pour affirmer que l’origine des Lumières espagnoles coïncide avec l’avènement de la dynastie des Bourbons[28]. En effet, l’on sait depuis lors que les nouveaux courants de pensée européens étaient déjà connus des dénommés novatores — appelés ainsi en mauvaise part par les traditionnalistes parce que, selon eux, ils représentaient une menace pour la foi — dès les dernières décennies du XVIIe siècle, en tous cas dès avant l’arrivée des Bourbons en Espagne[29]. Certains historiens vont même plus loin et arguent que la préoccupation fondamentale du fondateur de la monarchie absolue bourbonnienne n’était pas la rénovation culturelle, mais la politique internationale et militaire, ce qui donc en pouvait que retarder le déploiement des Lumières en Espagne, et que de surcroît Philippe V fit obstacle au développement de celles-ci, comme l'atteste la lenteur avec laquelle il approuva la Société royale de Médecine et autres Sciences (« Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias ») de Séville, l’interdiction des pages consacrées par Juan de Ferreras à la tradition de la Vierge du Pilier (pages qui furent supprimées), ou encore la persécution de Gregorio Mayans pour avoir édité la Censura de Historias Fabulosas de Nicolás Antonio[28].

L’œuvre qui signe la naissance du mouvement novateur est El Hombre Práctico o Discursos sobre su Conocimiento y Enseñanza (littér. l’Homme pratique ou Discours sur ses connaissances et son enseignement), paru en 1680, livre de Francisco Gutiérrez de los Ríos, troisième comte de Fernán Núñez. Ainsi que l’a signalé l’historien français François Lopez (cité par Mestre et Pérez García), dans ce livre « ne manquaient ni la condamnation sans ambages du scholasticisme, ni la mention attendue de Descartes, ni les éloges prodigués à ceux qui, rejetant la philosophie aristotélicienne “qui consentait plus en paroles et en distinctions chimériques qu’en choses physiques et réelles”, se vouaient à la véritable connaissance de la nature et de ce qui la compose, en observant les critères du plus docte scientifique d’Europe, “comme je juge l’être l’admirable Gassendi” »[30].

Cet ouvrage ouvrit la voie à l’accueil des avancées dans le domaine de l’histoire critique, où seront pionniers Nicolás Antonio et Gaspar Ibáñez de Segovia, marquis de Mondéjar, qui sont ceux qui établirent les premiers contacts avec les bollandistes. Le marquis de Mondéjar, conseillé par le bollandiste Daniel van Papenbroeck, avec qui il resta en relation épistolaire, commença à rédiger et à publier ses Disertaciones Eclesiásticas, où il critiquait les fausses chroniques, dont en particulier celles écrites par Jerónimo Román de la Higuera, quoique l’édition complète de ces Disertaciones ne dût voir le jour qu’en 1747 grâce au Valencien Gregorio Mayans. Le contact direct avec l’autre groupe de rénovateurs de l’histoire critique, les mauristes, eut lieu par l’intermédiaire des bénédictins de la Congrégation de Valladolid, qui faisaient de fréquentes visites au monastère parisien de Saint-Germain-des-Prés et étaient en correspondance régulière avec lui. Dans le même domaine se distinguèrent également le cardinal José Sáenz de Aguirre, qui publia entre 1693 et 1694 la Collectio Maxima Concilliorum Hispaniae, et Juan Lucas Cortés. Toutefois le principal exposant de ce courant fut Manuel Martí, connu comme le doyen d’Alicante, qui résidait à Rome et y travaillait en qualité de bibliothécaire du cardinal Sáenz de Aguirre. À son retour en Espagne, Martí allait faire figure, dans le champ de l’humanisme et de la critique historique, de trait d’union entre les novatores et la première génération des Lumières, incarnée par Gregorio Mayans[31].

En ce qui concerne la réception faite en Espagne aux avancées de la révolution scientifique du XVIIe siècle, les historiens relèvent en particulier l’œuvre pionnière Carta Filosófico, Médico-Chymica de Juan de Cabriada, publiée à Madrid en 1687, dans laquelle apparaissait le premier manifeste du nouvel esprit novateur ainsi qu’une critique de la méthode scholastique, assortie de l’exigence de l’expérimentation, ce qui suscita de nombreuses critiques tant favorables que contraires[32] :

« C’est une règle admise et de la plus haute certitude en médecine, que nulle chose ne doit être admise pour vraie en soi, ni même dans la connaissance des choses naturelles, mais cela seul que l’expérience a démontré être sûr, au moyen des sens extérieurs. De même, il est certain que le médecin doit être instruit en trois genres d’observations et d’expériences, c’est assavoir : anatomiques, pratiques et chimiques. »

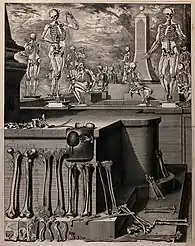

Cette même année 1687, Crisóstomo Martínez, subventionné par la municipalité de Valence, fit le voyage de Paris pour y achever son Atlas Anatómico, reconnu comme l’un des premiers traités de microanatomie osseuse en Europe. Dix ans plus tard, après plusieurs tentatives de créer une académie destinée à défendre la nouvelle science, fut fondée dans la maison du futur docteur Peralta celle qui en 1700 prendrait nom de Société royale de médecine et d’autres sciences, grâce à un privilège accordé par le roi Charles III. Pourtant, dans le domaine de la science moderne, les novateurs avaient eux aussi leurs limites ; s’ils connaissaient les apports de Descartes, Gassendi, Galilée, Boyle ou de Harvey, ils ignoraient l’œuvre de Newton, et défendront toujours l’héliocentrisme comme une « hypothèse », non comme une théorie scientifique, par crainte de l’Inquisition[32].

La mise en place de la nouvelle dynastie bourbonnienne n’apporta aucun changement important sur le terrain scientifique, excepté la centralisation accrue qu’entraîna la création de la Bibliothèque royale et de l’Académie royale espagnole[33]. Pas davantage, les attaques contre les novatores ne cesseront avec les Bourbons, notamment celles du théologien thomiste Francisco Polanco, qui avait fait paraître un livre avec un appendice au titre significatif de Dialogus Physico-Theologicus contra Philospohiae Novatores, sive Tomista contra Atomistas ; toutefois les novateurs lui répliqueront, en particulier le père Tomás Vicente Tosca, dans un passage de son Compendium Philosophicum de 1721, publié plusieurs années après le Compendio Matemático (1709-1715)[33].

Les premières Lumières espagnoles (1720-1750)

Plutôt que les institutions culturelles créées par Philippe V, que l’historien Pedro Ruiz Torres a désignées collectivement par « nueva planta académica » (nouvelle ordonnance académique)[34], ce fut l’activité intellectuelle de certains individus précis dans trois domaines spécifiques qui amena en Espagne les Lumières proprement dites : l’essai — sous la forme de discours, d’oraisons, d’épîtres, de rapports, etc. — et l’histoire critique ; la pensée politique, sociale et économique ; et les sciences[35].

L’essai et l’histoire critique : Feijoo et Mayans

Les deux innovateurs les plus importants dans le domaine de l’essai et de la critique historique dans les deux premiers tiers du XVIIIe siècle étaient le Galicien établi aux Asturies Benito Feijoo et le valencien Gregorio Mayans, lesquels sont du reste les deux grandes figures des premières Lumières d’Espagne[36].

Feijoo publia entre 1726 et 1739 ce qui allait être son ouvrage le plus important, à savoir Teatro Crítico Universal, que viendra ensuite compléter la série des Cartas eruditas y curiosas (littér. Lettres érudites et curieuses). L’œuvre de Feijoo, au rebours de ce qui a été argué, se raccorde avec celle des novatores, tandis que la deuxième source de son activité intellectuelle étaient les mauristes français[36]. D’autre part, à la différence de l’austraciste Mayans, Feijoo se conforma pleinement aux exigences de la monarchie absolue bourbonnienne, qu’il encensa en de nombreuses occasions, tout en critiquant âprement le retard des universités où la pensée scholastique continuait de prédominer, empêchant l’introduction de la science moderne[37].

Dans son Teatro Crítico, Feijoo réprouva la superstition et s’employa en particulier à dénoncer les faux miracles, car il considérait qu’ils n’apportaient aucun bénéfice au christianisme. Ainsi affirma-t-il[38] :

« N’importe quelle fable insolite qui se déverse dans le vulgaire trouve aussitôt des appropriateurs, quoique [ceux-ci viennent d’]en dehors du vulgaire, sous le prétexte qu’il faut laisser le peuple dans sa bonne foi. »

Feijoo préconisait de rechercher l’explication des faits à partir de causes naturelles, et ne considérait licite de recourir à l’intervention de Dieu que lorsque les raisons humaines n’étaient pas en mesure d’expliquer des phénomènes ou des événements étranges. Aussi sa méthode d’analyse de la réalité se basait-elle sur ce que lui-même nomma le « scepticisme », ou doute méthodique, ce qui lui permit de surmonter nombre d’erreurs et le porta à accepter les postulats d’auteurs étrangers, quand même ils n’étaient pas catholiques, comme l’avait déjà fait le novator Manuel Martí, — Feijoo finit pas s’affirmer newtonien —, et à ne pas déprécier les idées venant d’en dehors de l’Espagne, adoptant en cela l’attitude inaugurée par le novator Cabriada[39].

Pourtant, l’aspiration de Feijoo de s’en tenir à l’expérience eut ses limites, en raison de sa conception providentialiste de l’histoire, qui lui venait de Bossuet, en dépit de la critique de Voltaire. Un échantillon de ce providentialisme est livré dans le passage suivant[40] :

« Deux apôtres aussi grands (saint Jacques et saint Paul), investis d’une mission divine, en plantant la foi catholique en Espagne, montrent que l’Espagne prenait une grande ampleur dans le souverain esprit, comme quelqu’un qui devait servir, au-dessus de toutes les autres nations, à l’exaltation de la foi catholique. »

Ce providencialisme eut pour conséquence que la critique historique de Feijoo recula devant les traditions, faisant p. ex. qu’il acceptera la venue de saint Jacques en Espagne, bien qu’il n’y ait de cela aucune preuve. Il confessa que[41]

« je laisserai le peuple dans toutes ces opinions, qui ou bien entretiennent sa vanité, ou bien favorisent sa dévotion. Ce n’est qu’au cas où sa vaine croyance puisse lui être de quelque manière préjudiciable que je m’efforcerais de l’en dissuader, en lui montrant le motif du doute. »

Cela porta aussi Feijoo à désapprouver l’œuvre de Juan de Ferreras, précisément en rapport avec la façon qu’avait celui-ci d’approcher des traditions catholiques, au motif de la fréquence selon lui excessive avec laquelle Ferreras les rejetait pour absence de documents aptes à prouver leur existence. Ferreras avait énoncé que « lorsqu’une chose n’est pas assurée par des témoignages contemporains, ou proches de la même époque, et qu’ensuite après quelques siècles quelqu’un l’assure, il ne peut être cru sur la foi de sa constante assertion », ce qui l’avait conduit à rejeter la tradition de la Vierge du Pilier et lui avait valu une dénonciation à l’Inquisition. En outre, avec l’approbation du confesseur de Philippe V, le jésuite Guillaume Daubenton, les pages de son Historia de España, dans lesquelles il abordait ce sujet, furent supprimées. Ferreras riposta par la publication en 1720 d’une brochure sous le pseudonyme de Pedro Pablo y Francisco Antonio intitulé Examen de la Tradición del Pilar, où il concluait que la « tradition du Pilier n’est ni certaine, ni vraie », sans toutefois s’enhardir à repousser la tradition de la venue de saint Jacques dans la péninsule[42].

En matière d’histoire critique, le Valencien Gregorio Mayans était plus avancé que Feijoo, voire que Ferreras, de qui il n’accepta pas qu’il recourait à la « vraisemblance » pour combler les lacunes dans la connaissance du passé. Mayans défendit le point de vue que l’on ne pouvait connaître la vérité historique qu’en faisant appel aux sources et en les soumettant à un rigoureux examen critique. Mayans parvint à cette conclusion à partir de la lecture des auteurs que le novator Manuel Martí, doyen d’Alicante, lui avait recommandé, plus particulièrement le mauriste Mabillon et Nicolás Antonio, dont l’attitude critique face aux fausses chroniques et la Biblioteca Hispana avaient marqué de leur empreinte les conceptions intellectuelles de Mayans[43]. Mayans exposa ces principes dans la Carta-Dedicatoria (Lettre dédicatoire) à Patiño, publiée en 1734 peu après qu’il eut été nommé directeur de la Bibliothèque royale, par laquelle il escomptait (mais en vain) être désigné au poste de Chroniqueur des Indes (Cronista de Indias), et appliqua ces mêmes principes à son œuvre la plus importante, Orígenes de la Lengua Española, qui parut peu après. Paradoxalement, ce dernier ouvrage fut critiqué au motif qu’il ne respectait pas quelques supposées normes pour l’étude de l’histoire. La réplique de Mayans fut acerbe. Finalement, Mayans démissionna de son poste de bibliothécaire royal et se retira dans sa ville natale d’Oliva, où il travailla à préparer l’édition de la Censura de Historias Fabulosas, dont la parution en 1742 lui valut d’être dénoncé à l’Inquisition. Bien que le Saint Office eût rejeté l’accusation, le Conseil de Castille proscrivit l’édition, ainsi que tous les manuscrits que possédait Mayans et que toutes les épreuves des Obras Cronológicas du marquis de Mondéjar, l’édition desquelles était en cours de préparation par les soins de l’Académie valenciennne, fondée par Mayans en 1742 « dans le but de stimuler l’histoire critique, qui mette un terme à la prépotence des historiens partisans des fausses chroniques »[44].

Gregorio Mayans sera finalement autorisé à éditer les Obras Cronológicas, avec un Discours préliminaire (Prefacción) de sa main, dans lequel il exposa le programme complet d’une histoire critique et qui renfermait un appel aux historiens pour qu’ils le mettent en œuvre. À cela, le jésuite Andrés Marcos Burriel répondit dans une lettre de 1745, faisant part à Mayans : « J’ai vu dans la ‘prefacción’ (celle dont je ne veux point faire l’éloge, car elle excède tout éloge) l’ampleur des idées de Votre Excellence, et ne puis moins que de dire à Votre Excellence que beaucoup parmi celles-ci se sont présentées à moi aussi de la même manière qu’à Votre Excellence, quand je me mets à rêver de ce que je désire [...] ». Cependant, Burriel ne put mettre à exécution ses projets à cause de la chute en 1756 de son protecteur le père Rávago, confesseur du nouveau roi Ferdinand VI. Celui en revanche qui sut y parvenir fut l’augustin Enrique Flórez, qui lui aussi avait répondu à l’appel de Mayans. Ce dernier, par une abondante correspondance, lui prêta aide et conseils (notamment celui de lire la Censura de Historias Fabulosas de Nicolás Antonio) dans l’élaboration de la grande œuvre de Flórez, la España Sagrada (littér. l’Espagne sacrée), bien que la rupture finît par avoir lieu entre les deux hommes à propos de l’interprétation divergente que Flórez faisait de l’Ère d'Espagne, mais surtout des origines du christianisme en Espagne ; il admettait en effet comme historiques tant la venue dans la péninsule de saint Paul et de saint Jacques que la tradition de la Vierge du Pilier, le critère pour éprouver un fait historique étant pour Flórez différent en matière d’histoire civile qu’en matière d’histoire ecclésiastique ; dans cette dernière, on pouvait, selon Flórez, affirmer un fait nonobstant qu’il n’y eût pas de preuves de son existence, pourvu qu’il n’y eût pas de preuves contraires[45]. Mayans, dans une lettre au nonce en Espagne, avec qui il entretenait de bonnes relations, critiqua l’usage par Flórez de l’« argument négatif »[46] :

« Bien que je sois grand amateur [amantísimo] des gloires de l’Espagne et que je m’efforce de les mettre en avant aussi souvent que je peux, je désestime les fausses, et alors qu’en Espagne, il n’est pas permis de détromper les crédules, je me réjouis de ce qu’il y a des érudits étrangers qui s’y emploient, et qu’un de ceux-là est le père [dominicain italien] Mamachi pour ce qui touche à la venue de saint Jacques en Espagne, que je tiens moi pour une fable mal conçue. »

Pensée politique, sociale et économique

Les recherches effectuées dans les dernières décennies du XXe siècle ont mis en évidence que la pensée politique, sociale et économique des ilustrados espagnols est restée, en majorité, inédite, car publier sur la politique au sens large du terme comportait de nombreux risques, tels que devoir se justifier devant un tribunal d’Inquisition ou qu’avoir maille à partir avec le Conseil de Castille. Grâce à l’étude des papiers manuscrits et des correspondances, l’on a pu connaître mieux ce que pensaient réellement sur ces sujets les gens des Lumières en Espagne, ce qui a provoqué quelque surprise. « Combien différente a fini par être », s’écrient les auteurs A. Mestre et P. Pérez García, « sans aller plus loin, l’image que l’on avait de Mayans y Siscar, auteur public, de celle que nous avons pu nous forger après l’édition des vingt grandes livraisons de sa correspondance ou après la publication de ses inédits philosophiques et économiques ! »[47].

L’œuvre la plus importante et la plus influente traitant de ces sujets et publiée dans la première moitié du XVIIIe siècle est Theórica y Práctica de Comercio y Marina de Jerónimo de Uztáriz (1724), ouvrage qui fut traduit en anglais en 1751 et utilisé par Adam Smith pour étudier l’économie espagnole, puis en français en 1753, sous le titre Théorie et Pratique du commerce et de la marine. Considéré par beaucoup comme l’étude phare de la pensée mercantiliste espagnole, on ne peut pas toutefois la regarder comme un paradigme de la pensée économique des Lumières — qui oscillait entre la physiocratie française et le libéralisme économique d’Adam Smith —, mais constitue néanmoins une œuvre des Lumières par deux de ses traits : sa démarche scientifique et son objectif de progrès social. Le livre eut quelque répercussion sur les politiques des derniers gouvernements de Philippe V, dont les membres les plus éminents se proclamaient ustarizistes, et suscita dans son sillage la publication d’autres ouvrages : Rapsodia Económico-Político-Monárquica d’Álvaro Navia Osorio y Vigil, marquis de Santa Cruz de Marcenado, paru en 1732 ; Representación al Rey Nuestro Señor don Felipe V, dirigida al más seguro Aumento del Real Erario y conseguir la Felicidad, Mayor Alivio, Riqueza y Abundancia de su Monarquía (littér. Représentation au Roi Notre Seigneur Philippe V, visant à l’augmentation la plus sûre du Trésor royal et à obtenir le bonheur, le plus grand soulagement, la richesse et l’abondance de sa Monarchie), de Miguel de Zabala y Auñón, édité également en 1732, et dans lequel se décèle l’influence des physiocrates ; et Restablecimiento de las Fábricas y Comercio Español (littér. Rétablissement des fabriques et du commerce espagnol) de Bernardo Ulloa, publié en 1740. L’ouvrage d’Ustáriz eut aussi une influence sur Benito Feijoo, qui en 1739 fit paraître Honra y Provecho de la Agricultura (littér. Dignité et Profit de l’agriculture), dans le huitième tome de son Teatro Crítico[48].

Les sciences

Dans le domaine scientifique également, il y eut continuité entre l’œuvre des novatores et celle des premières Lumières espagnoles, continuité à peine interrompue par le changement dynastique. Le rôle joué par les gouvernements de Philippe V dans le développement de la science moderne en Espagne fait l’objet de débat. Les chercheurs s’accordent à reconnaître son appui aux progrès dans les sciences appliquées, encore que les plus critiques signalent que sa finalité était de faire bénéficier l’armée et la marine des « connaissances utiles » nécessaires à leur mise à niveau vis-à-vis des autres puissances européennes ; certains historiens parlent même de « militarisation de la science espagnole des Lumières ». Il appert de cette annotation critique que l’Académie royale des sciences n’était pas une académie qui, à l’image de celles qui existaient à Londres, Paris, Berlin ou Saint-Pétersbourg, avait pour mission de structurer et piloter la recherche scientifique, d’une façon autonome vis-à-vis du pouvoir ou des institutions universitaires dominées par la scholastique[49].

L’héritage des novateurs sera, dans un premier temps, déterminante. Le Compendio Matemático du père Tosca (1707-1715) devint le manuel des académies militaires jusqu’au règne de Charles III. Le Compendium Philosophicum de Tosca, publié en 1721, dans lequel étaient défendues les positions mécanicistes de Galilée, Descartes et Gassendi, eut pareillement une grande influence[50].

Cependant, Tosca n’avait pas fait siens les apports de Newton, dont l’œuvre, quoique Feijoo se soit déclaré newtonien, ne devait pas être connue en profondeur en Espagne jusqu’à l’expédition géodésique parrainée par l’Académie des sciences de Paris dans le but de mesurer un degré de la méridienne terrestre en Équateur (1735-1744), et à laquelle participèrent les Espagnols Jorge Juan et Antonio de Ulloa, qui à leur retour, devançant leurs collègues français, publièrent en 1748 Observaciones Astronómicas y Físicas, hechas de Orden de S.M. en los Reinos del Perú, qui est, selon l’historien Antonio Domínguez Ortiz, « sans aucun doute l’œuvre scientifique la plus importante du XVIIIe siècle en Espagne »[51]. Dans celle-ci, les auteurs défendaient les postulats newtoniens, qui, comme de juste, incluaient l’héliocentrisme, en raison de quoi l’ouvrage fit l’objet d’un examen par l’Inquisition, qui obligea en principe l’éditeur à ajouter la mention : « système dignement condamné par l’Église ». Il semble qu’Ulloa eût été disposé à se plier à cette injonction, mais Jorge Juan pour sa part refusa et se rendit chez le jésuite Andrés Marcos Burriel, qui en expliqua les circonstances à Mayans. Burriel et Mayans réussirent à apaiser l’inquisiteur général Pérez Prado, qui consentit à se satisfaire de ce que fussent insérés les mots suivants : « bien que cette hypothèse soit fausse »[52].

Dans le domaine de la médecine, c’est l’œuvre de Martín Martínez, médecin de Chambre et membre du Protomedicato (sorte d’Ordre des médecins), qui assure le lien avec les novateurs. Martín Martínez publia en 1724 le Compendio y Examen Nuevo de Cirugía Moderna, qui connut de nombreuses rééditions, quoique l’auteur eût acquis sa renommée surtout par un ouvrage paru deux années auparavant et intitulé Medicina Escéptica, auquel fera suite la Philosophía Escéptica publiée en 1730. Est à signaler également l’œuvre du médecin Andrés Piquer, dont les ouvrages eurent eux aussi plusieurs rééditions, notamment sa Medicina Vetus et Nova (1735) et le Tratado de las Calenturas (littér. Traité des fièvres), et qui s’engagea aussi sur le champ de la philosophie avec Física Moderna, Racional y Experimental (1745) et Lógica Moderna (1747)[53].

Les Lumières espagnoles dans leur phase d’épanouissement (1750-1810)

Les foyers des Lumières espagnoles dans leur phase d’épanouissement

L’historien Antonio Domínguez Ortiz a souligné que les Lumières en Espagne « se frayèrent un passage avec difficulté et n’arrivèrent à constituer que des îlots peu vastes et nullement radicaux », mais que pour autant, ces « îlots ne surgirent pas au hasard ». En effet, « le bouillon de culture des idées des Lumières se trouvait dans les villes et dans des comarques dotées d’une infrastructure matérielle et spirituelle : imprimerie, bibliothèques, centres d’enseignement supérieur, secteur tertiaire développé, bourgeoisie instruite, communication avec l’extérieur — toutes conditions alors difficiles à trouver réunies en Espagne, en dehors de quelques villes comptées : Madrid, Salamanque, Saragosse… Ces conditions se trouvaient aussi remplies sur le littoral, dans les ports de commerce »[54].

Sur la côte cantabrique se firent jour deux foyers précoces des Lumières. Le premier fut celui situé dans les Asturies, grâce au chemin ouvert par le bénédictin Benito Feijoo, qui exerça la plus grande partie de son activité intellectuelle dans le monastère Saint-Vincent d’Oviedo. Dans la deuxième moitié du siècle, les deux figures les plus notables de ce foyer furent Pedro Rodríguez de Campomanes, qui occupa des charges importantes sous le règne de Charles III (par quoi « le gouvernant éclipsa l’intellectuel »), et Gaspar Melchor de Jovellanos, qui déploya sa plus grande activité sous le règne de Charles IV. Jovellanos prit connaissance des thèses des Lumières pendant son séjour à Séville, où il avait obtenu le poste d’auditeur à l’Audiencia, en prenant part au cercle (tertulia) que réunissait dans l’Alcazar le maire Pablo de Olavide. En 1778, il fut nommé Alcalde de Casa y Corte (c’est-à-dire juriste du parlement, institution judiciaire de dernière instance) à Madrid, et son passage par la Villa y Corte sera sa période de plus grande activité intellectuelle. Il fut ensuite désigné Secretario de Gracia y Justicia en 1798, mais, mis en détention peu après, il purgea huit ans de prison au château de Bellver sur l’île de Majorque[55].

L’autre foyer espagnol des Lumières sur le littoral de Cantabrie fut la province de Guipúzcoa. C’est là en effet que fut mise en place la première Sociedad Económica de Amigos del País (celle qui allait ensuite servir de modèle à toutes les autres), à l’initiative des Caballeritos de Azcoitia (± Nobliaux d’Azcoitia), nom donné au groupe dirigé par Javier María de Munibe, comte de Peñaflorida, Joaquín Eguía, 3e marquis de Narros, et Manuel Ignacio de Altuna, ce dernier grand admirateur de Rousseau, avec qui il était lié d’amitié. La Sociedad Vascongada de Amigos del País, agréée en 1765, obtint au lendemain de l’expulsion des jésuites hors d’Espagne en 1767 la cession du collège de Vergara, où la société fonda le Séminaire royal des nobles. Quelques-uns de ses membres et des personnes de son entourage, telles que le fabuliste Samaniego et le marquis de Narros, durent comparaître devant le tribunal d’Inquisition. Le marquis, nonobstant qu’il fût familier (familiar, c’est-à-dire membre subalterne, informateur) du Saint Office, fut condamné pour avoir diffusé des propositions « hérétiques » empruntées à Voltaire, Rousseau et aux encyclopédistes, mais grâce à l’intervention du comte de Floridablanca, le châtiment se limitera à une abjuration de levi (abjuration légère, la forme la plus bénigne) et quelques pénitences secrètes[55].

Sur la côte méditerranéenne, le foyer des Lumières le plus important était Valence, à cause que cette ville avait été l’un des centres principaux de l’activité des novatores et que continuait d’y travailler, après son départ de Madrid en 1740, Gregorio Mayans, dont l’activité intellectuelle intense et ample se poursuivra jusque bien avant dans la deuxième moitié du siècle. Parmi la longue série des personnalités ilustradas valenciennes, on relève en particulier le mathématicien et astronome Jorge Juan et le botaniste Antonio José Cavanilles. Le premier, après la publication en 1748, en collaboration avec Antonio de Ulloa, des Observaciones astronómicas y físicas hechas en los reinos del Perú, ouvrage qui eut pas mal de problèmes avec l’Inquisition, prit la tête de l’observatoire astronomique de Cadix, où il mit sur pied un cercle scientifique, et accomplit pour le compte du gouvernement espagnol plusieurs missions dans différents pays, notamment en Angleterre, où il fut chargé de recruter des techniciens de la construction navale[56]. Des années plus tard, Jorge Juan exposa de la façon la plus limpide sa pensée dans Estado actual de la Astronomía en Europa (1774), avec une défense claire et franche de la théorie astronomique de Newton[52].

Antonio José Cavanilles, accompagnant le duc de l’Infantado, qui avait été nommé ambassadeur de la monarchie d’Espagne auprès de Louis XVI, séjourna à Paris pendant douze ans, de 1777 à 1789, où il entretint des contacts avec les milieux intellectuels les plus avancés. À son retour en Espagne, il fut désigné directeur du Jardin botanique royal de Madrid, mais son œuvre majeure, Observaciones sobre la historia natural, geografía, población y frutos del Reino de Valencia (1795-1797), allait bien au-delà de la seule botanique, puisqu’il y analysait les phénomènes démographiques, anthropologiques, sociaux et économiques[57].

Le deuxième grand foyer ilustrado du littoral méditerranéen était Barcelone. Là, outre l’Académie des belles-lettres, reconnue par Ferdinand VI en 1754, œuvrait également à la diffusion des idéés nouvelles la Real Junta Particular de Comercio de Barcelona (littér. Comité royal particulier de commerce), qui déployait à Barcelone une activité similaire à celle menée en d’autres lieux par les Sociedades de Amigos del País, et qui prêtait une attention particulière à l’École navale, en plus de créer la première école de sténographie d’Espagne. D’autre part, l’université de Cervera, quoiqu’ayant été fondée en guise de châtiment des Catalans en raison de leur rébellion lors de la guerre de Succession d'Espagne (car elle s’accompagna de la fermeture des universités catalanes existantes en 1714), fait figure elle aussi de pépinière d’hommes des Lumières, parmi lesquels se distingua en particulier le juriste Josep Finestres, grand ami du Valencien Mayans. La fin du siècle fut dominée par la personnalité d’Antonio de Capmany, auteur de ce que l’on pourrait considérer comme le premier traité d’histoire économique de l’Espagne, intitulé Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de Barcelona. Il poursuivit son activité dans le siècle suivant et participa aux Cortes de Cadix[58].

Sur la façade atlantique, la ville de Séville et la région de Galice étaient des centres actifs. À Séville, le groupe ilustrado le plus remarquable se constitua autour du cercle (tertulia) de l’Alcazar, réuni par le maire Pablo de Olavide, né dans la vice-royauté du Pérou, cercle qui fut, selon Domínguez Ortiz, « pendant quelque temps le noyau ilustrado le plus important d’Espagne ». S’y rendaient notamment Cándido María Trigueros, Antonio de Ulloa et le jeune Jovellanos, fraîchement nommé auditeur de l’Audiencia. Une fois dissoute la tertulia, son héritage sera assumé et continué par des intellectuels des Lumières des deux dernières décennies du siècle, comme Marchena, Lista, Reinoso, Mármol ou Blanco White, dont l’activité se prolongera jusque dans le XIXe siècle, et ce en dépit qu’il y eût à Séville et dans l’Andalousie en général de fortes résistances au mouvement des Lumières, comme notamment celles du père Ceballos, auteur de La falsa Filosofía, crimen de Estado (littér. la Fausse Philosophie, crime d’État) ; du père Alvarado, qui écrivait sous le pseudonyme d’El filósofo rancio (le Philosophe rance) ; ou encore de Diego Joseph de Cadix, célèbre pour ses sermons dirigés contre les Lumières[59].

En Galice, les centres ilustrados étaient Saint-Jacques de Compostelle et les ports maritimes. Leurs propositions furent fort modérées, comme p. ex. le Discurso crítico sobre las leyes y sus intérpretes (littér. Discours critique sur les lois et leurs interprètes, parution en 1756-1770) de Juan Francisco de Castro Fernández, Estorbos y remedios de la riqueza de Galicia (littér. Contrariétés et remèdes de la richesse de Galice, paru en 1775) de Francisco Somoza de Monsoriu, ou Descripción económica del reino de Galicia (1804) de Lucas Labrada. Ceci ne vaut pourtant pas pour Vicente del Seixo, qui eut quelque problème avec l’Inquisition pour son Origen de la tolerancia (de 1788) et avec les autorités civiles pour Ensayos para una instrucción de la juventud española (littér. Essais pour une instruction de la jeunesse espagnole, de 1797), dont lesdites autorités finirent par interdire la diffusion[60].

Dans l’arrière-pays d’Espagne, les seuls foyers des Lumières de quelque importance étaient Saragosse, Salamanque et surtout Madrid. Dans la capitale aragonaise, le mouvement des Lumières s’articula autour de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, qui était l’une des plus actives d’Espagne ; c’est en son sein que fut fondée la première chaire d’Économie civile (ce qui plus tard sera désigné par Économie politique), dont le titulaire était Lorenzo Normante, très influencé par le napolitain Antonio Genovesi. Sa critique de la mainmorte, sa défense du luxe comme stimulus de la croissance économique, et son affirmation que le célibat des prêtres était dommageable à l’État, lui valurent de nombreuses critiques de la part des membres de l’université de Saragosse et dans les sermons d’église, campagne hostile qui culmina par la venue dans la capitale aragonaise du capucin Diego Joseph de Cadix, qui le dénonça à l’Inquisition, laquelle cependant résolut de ne pas intervenir ; en outre, Normante trouva un appui à la Cour, laquelle nomma une commission de théologiens et de juristes, qui émit un jugement favorable lui permettant de continuer à enseigner. Après qu’il s’en fut allé à Madrid, son successeur divulgua les théories d’Adam Smith, qui étaient alors une nouveauté absolue en Espagne[61].

Le centre des Lumières de Salamanque se réduisait à l’université, dont l’enceinte était très divisée entre le secteur traditionaliste et le camp favorable à l’introduction des idées nouvelles. Juan Justo García, introducteur de la mathématique moderne en Espagne, eut à batailler pour que fût abandonné l’aristotélisme et que fussent admises les nouvelles théories scientifiques. Dans les études de droit romain, on introduisit le régalisme d’inspiration janséniste. Grâce à ces changements et à d’autres, l’université de Salamanque cessa d’être un bastion du traditionalisme, et de ses amphithéâtres émergeront, dans les dernières décennies du siècle, des personnalités telles que José Cadalso, le poète Meléndez Valdés, le juriste Ramón de Salas, et Diego Muñoz Torrero, éminent député aux Cortes de Cadix[62].

Madrid, étant le siège de la Cour, attirait des gouvernants, des penseurs et des artistes de toutes les régions d’Espagne, et même de pays étrangers ; des Asturies arrivèrent Campomanes et Jovellanos ; de Valence, Cavanilles, don Antonio Ponz (auteur de Viaje por España, littér. Voyage à travers l’Espagne, 1772-1792) et Francisco Pérez Bayer (disciple de Mayans) ; d’Andalousie, entre autres, le Gaditan José Cadalso, auteur des Cartas Marruecas (littér. Lettres marocaines) ; etc. De la Meseta elle-même arrivèrent à Madrid quelques figures originales, comme León de Arroyal, véritable auteur des Cartas político-económicas (littér. Lettres politico-économiques), que l’on attribuait auparavant au comte de Campomanes, et auteur aussi de la satire Pan y toros (littér. Pain et Taureaux) et d’un intéressant projet de constitution, par quoi il s’inscrit dans la transition vers la génération suivante, prélibérale. Par ces différents apports, Madrid était devenue l’indéniable centre des Lumières espagnoles, à la faveur d’une conjonction de facteurs présents dans aucune autre ville d’Espagne, à savoir : des institutions d’enseignement d’esprit moderne, une atmosphère cosmopolite, une presse abondante, un mécénat d’aristocrates ilustrados, une Sociedad Económica de Amigos del País dont l’activité éclipsait de loin celle des provinces, et une présence gouvernementale qui était, selon les cas, impulsion, frein ou tutelle[63].

Les Sociedades Económicas de Amigos del País

La première Sociedad Económica de Amigos del País était une initiative de membres nobles des Lumières de la province de Guipúzcoa, appelés les Caballeritos de Azcoitia (± Nobliaux d’Azcoitia), que dirigeait Javier María de Munibe, comte de Peñaflorida, et qui formèrent en 1748 une société de pensée nommée Junta Académica, dont les activités comprenaient les mathématiques, la physique, l’histoire, la littérature, la géographie, des séances de théâtre et des concerts de musique. Ils avaient pris pour modèle les sociétés économiques qui fleurissaient partout en Europe par suite de l’intérêt croissant pour les sujets économiques, en particulier pour les progrès de l’agriculture, et qui avaient un caractère plus utilitaire que les académies littéraires et scientifiques. En 1763, les Juntas Generales de Guipúzcoa (Assemblées générales de Guipúzcoa) approuvèrent le projet de création d’une Sociedad Económica de la Provincia de Guipúzcoa, dont les membres seraient recrutés « parmi les personnes les plus connues du pays pour leur savoir en matière d’agriculture, de sciences et d’arts utiles à l’économie et au commerce », ouvrant ainsi la porte de la société à des gens du tiers-état enrichis par le commerce, qui jouissaient au sein de la Société des mêmes droits que les sociétaires issus de la noblesse ou du clergé. L’initiative des Caballeritos de Azcoitia fut épaulée par des personnalités politiques et ilustradas de la Seigneurie de Biscaye et de la province d’Álava, qui se réunirent avec les Guipuzcoans à Azcoitia en décembre 1764 pour approuver les statuts d’une nouvelle société dénommée Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, qui allait recevoir l’agréation du Conseil de Castille en 1772. L’un de ses objectifs était de « resserrer davantage l’union des trois provinces basques » (la société comportait trois sections, une pour chaque territoire), et plus tard aida à se constituer les deux Sociedades de amigos del país du royaume de Navarre, établies à Pampelune et à Tudela[64].

Les buts de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País étaient d’appliquer les nouvelles connaissances scientifiques aux activités économiques, p. ex. dans la fonderie, et enseigner telles matières qui ne s’enseignaient pas dans les universités, comme la physique expérimentale ou la minéralogie (amorces de la future École royale de métallurgie). D’autre part, des chaires d’histoire et de français furent créées. Après l’expulsion des jésuites hors d’Espagne en 1767, les Caballeritos de Azcoitia se virent accorder la cession du collège de Vergara, où ils fondèrent le Séminaire royal des nobles. La Société parvint à constituer une importante bibliothèque et obtint la permission de s’abonner à l’Encyclopédie, quoique sous la condition qu’elle ne pût être consultée que par les seuls sociétaires de l’entité ayant obtenu de l’Inquisition une licence pour lire des livres prohibés, condition qui, semble-t-il, ne fut pas respectée[55]. Les sections provinciales de la Bascongada se décomposaient en quatre commissions : Agriculture et économie rustique, Sciences et arts utiles, Industrie et commerce, et histoire, politique et belles lettres. D’autre part, la Société ne limitait pas son rayon d’action aux trois provinces basques et au royaume de Navarre, mais l’étendit en direction de Cadix, de Séville et de Madrid, puis également de Mexico, de Buenos Aires, de Lima et de La Havane en Amérique[65].

À l’initiative du procureur du Conseil de Castille, Pedro Rodríguez de Campomanes, l’exemple de la Bascongada se propagea à toute la Monarchie. Il en exposa le projet dans son Discurso sobre el fomento de la industria popular (littér. Discours sur la stimulation de l’industrie populaire, de 1774) et dans son Discurso sobre la educación popular y su fomento (littér. Discours sur l’éducation populaire et sur sa promotion, de 1775), deux ouvrages imprimés sans mention de l’auteur, eu égard à son caractère officiel sous les auspices du Conseil de Castille et avec l’autorisation du roi Charles III. D’après l’historien Pedro Ruiz Torres, le projet de Campomanes présentait cinq différences notables par rapport à l’institution basque originelle. La première, c’est que l’initiative en émanait du gouvernement, par quoi la préexistence d’un groupe de gens des Lumières n’était plus un préalable à la fondation d’une Société. En deuxième lieu, ses statuts devaient se conformer au modèle de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (de Madrid), fondée en 1775, dont les statuts avaient été supervisés par Campomanes en personne, avec pour effet que la fonction fondamentale de ces sociétés serait désormais d’appuyer les réformes entreprises par les ministres du roi. En troisième lieu, la tutelle publique sur ces sociétés s’en trouvait considérablement renforcée. En quatrième lieu, l’accès aux sociétés allait être désormais restreint à la « noblesse la plus illustre », aux « gentilshommes, ecclésiastiques et gens riches », et aux membres de l’administration et des autorités locales, par suite de quoi leur base sociale sera beaucoup plus étroite que celle de la Bascongada. Cinquièmement, son champ d’activités allait se rétrécir et ne plus englober que « la théorie et la pratique de l’économie politique dans toutes les provinces d’Espagne », faisant donc désormais l’impasse sur « l’histoire, la politique et les belles lettres » et reléguant les mathématiques, la physique et la médecine au deuxième plan. Aussi les plus de soixante Sociedades de Amigos del País qui se constitueront à travers toute l’Espagne entre 1775 et la fin du règne de Charles III en 1788 ne suivront-elles pas la même voie que la Bascongada d’origine[66].