Jardin botanique de Valence

Le Jardin botanique de Valence (Jardí botànic, en valencien) est un jardin botanique situé à Valence, Espagne[1]. Ce jardin dépend administrativement de l'Université de Valence.

| Jardin botanique de Valence | |

Entrée principale et bâtiment de recherche | |

| Géographie | |

|---|---|

| Pays | |

| Subdivision administrative | Communauté valencienne |

| Commune | Valence (Espagne) |

| Superficie | 6 hectares |

| Histoire | |

| Création | Créé en 1499, emplacement actuel en 1802 |

| Caractéristiques | |

| Type | Jardin botanique |

| Gestion | |

| Propriétaire | Université de Valence |

| Ouverture au public | Oui |

| Protection | Jardin historique (Espagne) |

| Lien Internet | http://www.jardibotanic.org/ |

| Localisation | |

| Coordonnées | 39° 28′ 37″ nord, 0° 23′ 12″ ouest |

Il est membre de la Botanic Gardens Conservation International (BGCI). Son code de reconnaissance internationale selon la BGCI est VAL[2]. Il est membre aussi de l'Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB)[3] et du réseau Planta Europa[4].

Situation

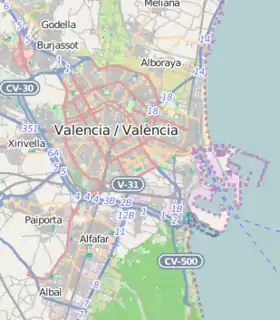

Il est situé rue de Quart, dans le quartier Botànic, à côté de l'ancien lit du fleuve Turia, et près du centre-ville[5].

Histoire

L'origine : le jardin des simples

Il existe des documents de vergers de plantes médicinales à Valence depuis le XVIe siècle, toujours en rapport avec l'enseignement de la médecine à l'université, pratiquée depuis 1462. La référence la plus ancienne date de 1499, toujours liée à l'étude des simples ou plantes médicinales. Le jardin est fondé en 1567, lorsque les Jurats ou autorités de la ville, nomment Juan Plaza docteur de simples, et lui chargent de créer un jardin avec les herbes et les plantes nécessaires pour l'enseignement[6].

Pendant le XVIIIe la conception de la botanique change, grâce aux expéditions à des terres inconnues, la découverte de nouvelles espèces et l'intérêt croissant par les sciences naturelles. Ainsi, le jardin botanique n'est plus conçu comme un espace pour cultiver et étudier uniquement des plantes médicinales, mais toute sorte de plantes.

L'université cherche alors des terrains pour installer un nouveau jardin, et en 1757 le recteur Lores propose la création d'un jardin botanique intégrale (avec verger, musée, salles de cours, des annexes, etc.) près de la promenade de l'Alameda, sur la rive gauche du Turia[7]. Trente ans plus tard la ville approuve ce projet, mais ce n'est qu'en 1798 qu'elle cède à l'université les terrains pour sa mise en place. Or, finalement le projet n'est pas mis en œuvre, à cause de la mauvaise qualité du sol et des gênes produites aux voisins[6].

Le potager des Tramoyeres

Enfin, la ville offre en 1802 un nouvel emplacement : le jardin potager des Tramoyeres, situé rue de Quart, à côté d'un couvent des franciscains. Il permet d'être arrosé directement par un canal d'irrigation qui prend ses eaux dans le Turia. Il est à l'origine de l'actuel Jardin botanique[7].

L'université nomme le botaniste Vicente Alfonso Lorente (es) comme premier directeur du jardin. Celui-ci aménage le terrain d'environ quatre hectares selon le système de Linné, et établit des relations avec d’autres jardins, notamment avec le Jardin botanique de Madrid. Mais le développement du jardin est interrompu par la guerre d'indépendance et l'entrée des troupes napoléoniennes dans la ville, en 1812. Lorente, qui participe à la défense des installations, est fait prisonnier et condamné à mort. Mais il est sauvé grâce à l'intervention du médecin français Léon Dufour, qui accompagne les troupes[6].

Après la guerre, le jardin ne récupère sa splendeur qu'à partir de 1820, lorsque Josep Pizcueta i Donday (ca) est nommé directeur. Il entreprend sa réforme et modernisation, et sous sa direction le jardin atteint sa plus grande splendeur. Pizcueta entame une intense activité scientifique, agrandit les collections de plantes et fait construire des serres et autres installations pour acclimater les espèces exotiques. En 1843, Pizcueta remplace l'organisation de Linné par la méthode naturel d'Endlicher[7].

Ses successeurs à la direction du jardin au XIXe siècle sont : Rafael Cisternas (1867-1876), José Arévalo Baca (1876-1888) et Eduardo Boscá (1888-1913). Sous ce dernier on réalise la dernière grande construction du jardin : l'Umbracle (ombrage)[7]. Il s'agit d'une structure en fer forgé de 12 mètres de hauteur. L'ombrage complète l'équipement du jardin et offre un des espaces les plus attractifs.

Décadence et renouveau : le XXe siècle

Durant la première moitié du XXe, le directeur Beltrán Bigorra doit faire face à des évènements historiques défavorables, comme les guerres coloniales, la guerre civile et l’après-guerre. En outre, la crue du Turia en 1957 cause de nombreux dégâts aux collections et aux bâtiments[7]. Son successeur, Ignacio Docavo, concentre ses efforts à nettoyer le jardin et à restaurer les constructions abîmées, en particulier les serres, très détériorées[8].

En 1985 le statut du jardin change, puisqu’il est considéré par l’université comme un « centre de recherche, d’enseignement et de culture »[9]. C’est alors que le nouveau directeur, Manuel Costa, est chargé de mener à bien une restauration intégrale.

Une première phase est terminée en 1991. Les nouvelles installations ouvrent au grand public, commençant alors une nouvelle étape où l'on met l’accent sur la divulgation scientifique et les activités éducatives et culturelles.

La deuxième phase finit en 2000, lorsqu’on inaugure le bâtiment de recherche, étant directeur Antoni Aguilella.

En 2006 il est déclaré Bien d'intérêt culturel, classé dans la catégorie Jardin historique[10].

Actuellement le jardin, en outre de ses activités éducatives et de diffusion culturelle, centre ses recherches sur la connaissance de la diversité végétale, la conservation des espèces de la flore méditerranéenne et des habitats naturels.

Collections

Parmi ses collections on peut signaler :

- Les palmiers adultes, une des principales d'Europe

- Plusieurs serres

- Umbracle (ombrage)

- Plantes aquatiques

- Plantes succulentes

- Rocaille

- Herbier

- Banque de graines

Liste des directeurs

- 1805 - 1813 : Vicente Alfonso Lorente

- 1813 - 1820 : Josep Paulí

- 1820 - 1867 : José Pizcueta y Donday

- 1867 - 1876 : Rafael Cisternas y Fonseré

- 1876 - 1888 : José Arévalo Baca

- 1888 - 1913 : Eduardo Boscá

- 1913 - 1962 : Francisco Beltrán Bigorra

- 1962 - 1987 : Ignacio Docavo Alberti

- 1987 - 2002 : Manuel Costa Talens

- 2002 - 2010 : Antoni Aguilella Palasí

- 2010 - ... : Isabel Mateu

Références

- « Jardin botanique », sur www.visitvalencia.com (consulté le )

- (en) « Jardí Botànic de la Universitat de València », sur www.bgci.org (consulté le )

- (es) « Miembros de AIMJB - Asociación Ibero-macaronésica de Jardines Botánicos », sur www.jbotanicos.org (consulté le )

- (en) « Planta Europa members », sur Planta Europa official website (consulté le )

- (ca) « Jardí Botànic de la Universitat de València », sur www.jardibotanic.org (consulté le )

- (es) Cristina Sendra Mocholí, La botánica valenciana a finales del período ilustrado (1786-1914) (Thèse de doctorat), Valence, (lire en ligne), p. 106-128

- (es) Oscar Barberá, « El jardín Botánico de Valencia », Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, no 1, , p. 11-13 (ISSN 2255-3835, lire en ligne, consulté le )

- Toni Mestre, « Le Jardin botanique de l'Université de Valence », Catalònia, no 40, , p. 18–20 (ISSN 2385-4995, lire en ligne, consulté le )

- (es) Manuel Costa et Antoni Aguilella Palasí, « El jardín botánico de la Universidad de Valencia », MÉI: Métodos de Información, vol. 4, no 19, , p. 49–51 (ISSN 2173-1241, lire en ligne, consulté le )

- (es) « Decreto 134/2006 », sur www.boe.es,