Andrés de Santa Cruz

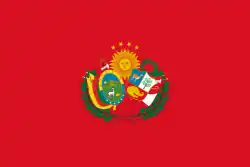

Andrés de Santa Cruz, né le à La Paz en Bolivie et mort le à Beauvoir-sur-Mer en France, était un militaire et un homme d'État sud-américain qui fut maréchal du Pérou, de Bolivie et de Colombie tout en étant successivement président du Pérou, président à vie de la Bolivie et enfin le « Protecteur suprême » de la Confédération péruvio-bolivienne de 1836 à 1839.

| Andrés de Santa Cruz | ||

Portrait du maréchal suprême Andrés Santa Cruz. | ||

| Fonctions | ||

|---|---|---|

| Protecteur suprême de la Confédération péruvio-bolivienne | ||

| – (3 ans, 6 mois et 18 jours) |

||

| Prédécesseur | Lui-même (président de la Bolivie) Felipe Santiago Salaverry (président du Pérou) |

|

| Successeur | José Miguel de Velasco Franco (président de la Bolivie) Agustín Gamarra (président du Pérou) |

|

| Président de la République de Bolivie | ||

| – (6 ans, 8 mois et 14 jours) |

||

| Prédécesseur | José Miguel de Velasco Franco | |

| Successeur | Lui-même (protecteur suprême de la confédération péruvio-bolivienne) |

|

| Présidents de la République péruvienne | ||

| – (4 mois et 12 jours) |

||

| Prédécesseur | Simón Bolívar | |

| Successeur | Manuel Salazar y Baquíjano | |

| Biographie | ||

| Titre complet | Grand maréchal du Pérou Maréchal de Bolivie Maréchal de Colombie |

|

| Nom de naissance | Andres de Santa Cruz y Calahumana | |

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | La Paz (Vice-royauté du Pérou) | |

| Date de décès | (à 72 ans) | |

| Lieu de décès | Beauvoir-sur-Mer (Empire français) | |

| Sépulture | Cimetière Notre-Dame de Versailles | |

| Nationalité | Espagnole Péruvienne Bolivienne Colombienne Française |

|

| Conjoint | Francisca Cernadas | |

| Profession | Militaire | |

|

|

||

|

|

||

|

||

| Présidents de la République péruvienne Présidents de la République de Bolivie |

||

Fils d'un couple de colons espagnols, il étudia au collège de San Francisco de La Paz avant d'entrer à l'université de San Antonio Abad de Cuzco aux côtés du futur général péruvien Agustín Gamarra. Au début des guerres d'indépendance, il combat dans l'armée royaliste espagnole sous les ordres du vice-roi Joaquín de la Pezuela avant d'être fait prisonnier à la bataille de la Tablada en décembre 1820.

Il décida de se mettre au service des armées patriotes, entrant dans l'armée de José de San Martin en 1821. Sa plus grande bataille fut celle de Pichincha où il fut chef d'État Major. Il devint ensuite général et participe à la Bataille de Junín, à l'issue de laquelle il est fait maréchal.

En janvier 1827, après avoir été préfet de La Paz, il devient président du Pérou. Il démissionne le 9 juin pour passer au Chili où il devint ministre plénipotentiaire de Bolivie. Arrivée à La Paz, il prend le pouvoir et se fait proclamé président à vie de la Bolivie en 1829, pays qu'il dirigera pendant près de 10 ans. Début des années 1830 il fut appelé par le président péruvien Orbegoso, pour remettre de l'ordre dans le pays, ce pourquoi il entreprit une campagne militaire. À l'issue de cette campagne, il prend les pleins pouvoirs au Pérou et instaure la Confédération péruvio-bolivienne.

Après avoir occupé le Pérou en tant que dirigeant de la Bolivie, Santa Cruz se décerna la fonction de « Protecteur suprême ». À la suite de l'effondrement de la Confédération, consécutif à la bataille de Yungay le contre les troupes chiliennes, il tenta de reprendre le pouvoir à plusieurs reprises, sans succès. Exilé en France, il vécut à Versailles. Plus tard, reconnaissant ses grandes qualités, la Bolivie, sous le gouvernement de Manuel Isidoro Belzu, lui confia la charge de diplomate en France, qu'il accomplit haut la main. Le gouvernement lui versa également une pension de 6 000 pesos. Il meurt en France en 1865. Ses cendres ont été rapatriées officiellement en Bolivie en 1965, cent ans après sa mort.

Jeunesse

Andrés de Santa Cruz est né le 5 décembre 1792 dans la ville de La Paz. Fils d'une famille de la noblesse coloniale formée par le maître de champ José de Santa Cruz y Villavicencio, noble membre créole de l'Ordre de Santiago, originaire de Huamanga, aujourd'hui Ayacucho au Pérou, et par Juana Basilia Calahumana héritière d'une famille riche de la ville de Huarina, près du lac Titicaca[1]. Au moment de sa naissance, Santa Cruz était classé par son certificat de baptême comme espagnol, dénomination utilisée dans les colonies pour désigner la race blanche.

Il a terminé ses premières études à l'école de San Francisco dans sa ville natale et à l'école de San Buenaventura del Cuzco. Dans cette dernière, il a rencontré celui qui sera plus tard son premier allié puis son plus féroce rival : Agustín Gamarra. Il s'est échappé de l'école en 1809 pour ne pas recevoir de châtiment à cause de son comportement.

Carrière militaire

Dans l'armée royaliste

À 17 ans et obéissant à son père, Santa Cruz rejoint l'armée royaliste espagnole en tant que lieutenant du régiment "Dragons d'Apollobamba ". Ainsi commença sa carrière militaire, au début des guerres d'indépendance hispano-américaines. En 1811, il a combattu à la bataille de Huaqui, à la suite de laquelle il a été promu lieutenant. Il a ensuite combattu sur les ordres du général Joaquín de la Pezuela dans les batailles de Vilcapugio et d'Ayohuma, en 1813.

En 1815, il participa à la répression contre le soulèvement indépendantiste du brigadier Mateo Pumacahua et collabora à l'extermination ultérieure des guérilleros dispersés. Il a ensuite participé à l'offensive sur Tucumán sous les ordres du général José de la Serna. Il était déjà lieutenant-colonel lorsqu'il fut fait prisonnier par le général Gregorio Aráoz de Lamadrid le 15 avril 1817 lors de la bataille de la Tablada de Tolomosa. Prisonnier à Tucumán, il a ensuite été transféré à Las Bruscas, près de Buenos Aires. Il s'est enfui sur un navire anglais à Rio de Janeiro et est revenu au Pérou après un long voyage. À son retour, il est réintégré dans l'armée royaliste et se voit confier le commandement militaire du Chorrillos, d'où il doit étendre sa surveillance à Nazca, au sud. Ensuite, il a été chargé du commandement des milices royalistes de Carabayllo, le même qui a continué à renforcer la division exceptionnelle des hauts plateaux du centre pour affronter les forces patriotiques du général Juan Antonio Álvarez de Arenales. Après la bataille de Cerro de Pasco, le 6 décembre 1820, il fut arrêté et emmené au quartier général des patriotes que le général José de San Martin avait établi à Huaura. Là, il décide de changer de camp et d'embrasser la cause de l'indépendance.

Dans l'armée indépendantiste

Avec le grade de colonel, il a ensuite exercé le gouvernement provincial de Piura où il a organisé deux bataillons pour renforcer les positions patriotiques dans les environs de Cuenca (aujourd'hui en Équateur).

Le courant libérateur du Nord, dirigé par Simón Bolívar et qui avait déjà rendu indépendant le Venezuela et la Colombie, se dirigeait vers la province de Quito. De là, Antonio José de Sucre, lieutenant de Bolivar, a demandé l'aide du Pérou contre les Espagnols qui ont bloqué son chemin dans la chaîne de montagnes de Quito. San Martin a accepté d'envoyer une division sous le commandement de Santa Cruz. Ainsi convergèrent les deux courants libérateurs, celui du Nord (initié au Venezuela par Bolivar) et celui du Sud (initié à Rio de la Plata par Santa Cruz). Alors que Sucre, avec son armée représentait la Grande Colombie, Santa Cruz, avec ses 1 300 à 1 500 soldats péruviens, incarnait la contribution du Pérou à la lutte pour l'émancipation de Quito et de l'Amérique en général. La bataille de Pichincha a été menée le 24 mai 1822, ce qui a été une grande victoire pour les patriotes, qui ont immédiatement pris Quito. À la suite de cette victoire, Santa Cruz a été promue brigadier-général. Le Congrès péruvien lui décerne également la médaille du mérite le 22 octobre 1822.

Après la campagne de Quito, Santa Cruz a continué de participer à la guerre d'indépendance sur le sol péruvien. Après l'échec de la première campagne intermédiaire, il dirige le 26 février 1823 une déclaration qui impose au Congrès la destitution du gouvernement suprême du Pérou et la nomination du colonel José de la Riva Agüero à la présidence de la République péruvienne. Ce fut le premier coup d'État de l'histoire républicaine du Pérou.

Déjà prestigieux comme militaire compétent, Santa Cruz se voit confier le commandement de la deuxième campagne intermédiaire, visant à affronter les derniers royalistes qui résistaient encore dans le sud du Pérou. Avant de partir, il a promis au Congrès de gagner ou de mourir, mais il ne fera ni l'un ni l'autre. Il a remporté les batailles de Zepita, Sicasica et Ayo, avec des résultats mitigés, et a finalement mené le retrait désastreux de son armée du Desaguadero vers la côte, à la recherche d'un port pour embarquer en septembre 1823.

En avril 1825, il fut élevé au rang maximum de grand maréchal et nommé préfet de Chuquisaca. Au Nouveau Pérou, la nouvelle République de Bolívar (aujourd'hui la Bolivie) a été créée, sous les auspices de Bolívar et avec Sucre comme premier président.

Président du Pérou

Lorsque la mutinerie des troupes auxiliaires de la Colombie s'est abattue sur Lima et la réaction antibolivarienne subséquente du peuple de Lima le 27 janvier 1827, Santa Cruz a été retirée dans la ville d'été de Chorrillos. Une assemblée populaire a accepté de l'appeler pour lui demander sa permanence au sein du gouvernement, avec pour tâche de convoquer un congrès constitutif et de le réunir dans les trois mois pour élire le président constitutionnel et donner une nouvelle constitution. Santa Cruz a accepté et a ensuite présidé un conseil d'administration, composé de Manuel Lorenzo de Vidaurre, José de Morales y Ugalde, José María Galdeano et le général Juan Salazar.

Dans l'accomplissement de la mission confiée, Santa Cruz a convoqué le deuxième Congrès constitutif du Pérou, qui après les élections, a été installé le 4 juin de la même année sous la présidence du prêtre Francisco Xavier de Luna Pizarro, de tendance libérale. Avant ladite assemblée, Santa Cruz a présenté sa démission, mais celle-ci n'a pas été acceptée, il est donc resté quelques jours de plus au pouvoir.

La prochaine tâche du Congrès était d'élire le Président de la République. Santa Cruz se présente comme candidat à la présidence de la République et est soutenu par les conservateurs, mais les députés libéraux du Congrès choisissent d'élire le maréchal José de La Mar le 9 juin 1827.

Santa Cruz était très mécontente de cette élection, tout comme d'autres officiers militaires ambitieux tels que Agustín Gamarra, ils ont donc tous formé un triumvirat qui s'est mis au travail pour la chute de La Mar. Mais en attendant, le gouvernement l'a tenu à l'écart, le désignant comme le ministre plénipotentiaire du Pérou à Santiago du Chili. C'est là qu'en mai 1828 il y a eu l'invasion péruvienne de la Bolivie sous les ordres du général Gamarra qui, ayant pris les pleins pouvoirs au Pérou, avait l'objectif de mettre fin à l'influence bolivarienne dans ce pays. Le 6 juillet 1828, le traité de Piquiza est signé, par lequel le maréchal Antonio José de Sucre renonce au pouvoir qu'il exerçait en Bolivie et accepte de retirer les troupes colombiennes. Comme Gamarra, Santa Cruz a considéré que Bolívar avait commis une erreur en séparant le Haut et le Bas Pérou, alors ils ont proposé de les réunir à nouveau, bien que chacun ait un plan différent pour le réaliser.

Président à vie de Bolivie

Après la fin de l'influence colombienne en Bolivie, ce pays a été menacé de sombrer dans l'anarchie. C'est alors que le Congrès bolivien prit une décision transcendantale: le 31 janvier 1829, il élit Santa Cruz président à vie. Santa Cruz, qui était au Chili, a demandé au Congrès péruvien la permission d'assumer ladite investiture, qui a été accordée. Sur le chemin de la Bolivie, il passe par Arequipa, où il épouse la péruvienne Francisca Cernadas, avec laquelle il aura de nombreux descendants[2].

Le maréchal prend les pleins pouvoirs le 24 mai 1829. Le même jour, il a promulgué une loi d'amnistie et abrogé la Constitution à vie de 1826. Organisant libéral, il a promu une série de mesures réformistes, pacifié le pays, réorganisé l'armée, restructuré les finances publiques et apporté des améliorations dans le domaine économique et éducatif. En 1831, il démissionna du commandement provisoire devant l'Assemblée bolivienne (présidé par Casimiro Olañeta ), mais il reçut de nouveau le pouvoir, avec le grade de maréchal et capitaine général de l'armée bolivienne (il était déjà grand maréchal de l'armée péruvienne et général de l'armée de La Colombie). Il a également reçu le titre de grand citoyen restaurateur de la patrie.

Dans la pratique du pouvoir, Santa Cruz a régné en tant que dictateur, se comparant souvent à un monarque. Sous son influence, l'Assemblée bolivienne a donné la Constitution libérale de 1831, qui, entre autres mesures, a établi que le président aurait un pouvoir illimité. Sa mainmise sur la Bolivie entraîne des tensions avec le Pérou, dirigé par Gamarra, qui s'est également fait proclamé président à vie.

« Protecteur Suprême »

Instabilité et tensions entre le Pérou et la Bolivie

À cette époque, le Pérou vivait un état d'anarchie. Le général Felipe Santiago Salaverry, qui se proclame chef suprême du Pérou en février 1835, après le départ de Gamarra, et prolongeant progressivement son mandat.

Banni en Bolivie, Gamarra, hostile à Salaverry, tente de mettre en place une armée afin de reprendre le pouvoir suprême. Se méfiant de Gamarra, Santa Cruz apporte son soutien à Salaverry. Compte tenu de la situation critique au Pérou, Santa Cruz et Gamarra se sont rencontrées à Chuquisaca, où elles prévoyaient de réaliser le projet de la Confédération péruvienne bolivienne. Mais divergeant sur la division des deux pays, Gamarra et Santa Cruz ont rompu leurs négociations.

Sans attendre, Gamarra franchit la frontière péruvienne-bolivienne (mai 1835) et occupe Puno et Cuzco, où il obtient l'adhésion d'importantes garnisons[3].

Alarmé par la présence de Gamarra sur le sol péruvien, Salaverry a demandé l'aide de la Bolivie, faisant usage d'une autorisation du Congrès donnée pendant la guerre civile de 1834, qui lui permettait de demander une aide étrangère au cas où la République serait en grave danger. Santa Cruz s'est intéressé à cette proposition, qu'il a trouvée très avantageuse, puis a décidé de mettre de côté ses relations avec Gamarra[4].

Le pacte entre Santa Cruz et Salaverry a été signé le 15 juin 1835 et Santa Cruz lui-même s'est engagé à envoyer son armée au Pérou pour rétablir l'ordre, après quoi il garantirait la formation d'une Assemblée représentative du nord du Pérou et d'une autre du sud, qui a dû décider de la nouvelle forme de gouvernement du Pérou. Ensuite et conformément au pacte, Santa Cruz a envahi le Pérou avec une armée de 5 000 Boliviens, qui s'était préparé pendant des années à cette fin[5].

Gamarra, enragé contre Santa Cruz, poursuit sa marche vers Lima.

Guerre civile

La guerre se déroule en deux temps. Dans un premier temps, elle oppose Santa Cruz à Gamarra. L'armée de Gamarra est définitivement vaincu par celle de Santa Cruz à la bataille de Yanacocha. Malgré cela, Santa Cruz, rêvant de son projet d'union entre les deux pays, se retourne contre son allié. Dans un deuxième temps, donc, la guerre oppose Santa Cruz à Salaverry.

Après un premier triomphe dans la bataille d'Uchumayo, Salaverry est totalement vaincu par Santa Cruz lors de la bataille de Socabaya, le 7 février 1836, et abattu le 18 à Arequipa.

Création de la confédération péruvio-bolivienne

L'assemblée des départements du sud du Pérou (Cuzco, Arequipa, Ayacucho et Puno), réunie à Sicuani, crée l'État péruvien du Sud et nomme Santa Cruz comme protecteur suprême (mars 1836). Quelques mois plus tard, l'assemblée des départements du nord (Amazonas, Lima, La Libertad et Junín) se réunit à Huaura (août 1836), qui accepte de créer l'État du nord du Pérou, accordant également le pouvoir politique à Santa Cruz en tant que protecteur suprême. D'un autre côté, en Bolivie, un congrès extraordinaire (Congrès de Tapacarí) s'est réuni en juin et a autorisé Santa Cruz à réaliser le projet de la Confédération.

Le 16 août 1836, Santa Cruz prit possession du commandement suprême à Lima, en sa qualité de Protecteur suprême de l'État. Par décret du 28 octobre de la même année, il a créé la Confédération Pérou-Bolivie, composée de trois États :

- L'État péruvien du Nord ;

- L'État péruvien méridional ; et

- L'État bolivien.

Santa Cruz a ensuite convoqué un congrès de plénipotentiaires des trois États, le soi-disant Congrès de Tacna, pour discuter des fondements de la structure administrative de la Confédération. Ce Congrès a donné la soi-disant «Loi fondamentale de la Confédération Pérou-Bolivie», mieux connue sous le nom de Pacte de Tacna (mai 1837), qui officiait comme une magna carta ou constitution politique. Santa Cruz a été désignée comme Protecteur de la Confédération Pérou-Bolivie, avec des pouvoirs extraordinaires, un mandat à vie et un droit de succession.

Le Pacte de Tacna ne satisfaisant ni les boliviens ni les péruviens, principalement parce que les plénipotentiaires du Congrès avaient été imposés par Santa Cruz, ils décidérent de convoqué un autre congrès mais ce dernier fut annulée sous ordre de Santa Cruz.

Administration

À cet égard, la politique réformiste de Santa Cruz fut vaste :

- Il a réorganisé l'administration de la justice.

- Dicta une réglementation du commerce et une réglementation des douanes.

- Il mis en place des statistiques nationales.

- Il a effectué un recensement sur le territoire péruvien, qui a donné une population de 1 373 736 habitants.

- Il a instauré une meilleure vigilance sur les revenus et dépenses. Le déficit budgétaire national a disparu.

- Il a créé les ministères de l'intérieur, des affaires étrangères, de la guerre et de la marine.

- Il crée la Légion d'honneur, d'après le modèle français.

- Il a mis en vigueur au Pérou les codes civil, pénal et des poursuites, ainsi que le Règlement des tribunaux, qui régissait déjà en Bolivie. Bien qu'elles aient nui au nationalisme des Péruviens, ces mesures signifiaient des progrès substantiels, remplaçant l'ancienne législation coloniale confuse par une législation plus moderne.

- Il a favorisé les cultures de blé et de canne à sucre, ainsi que l'exportation de laine de mouton et de coton.

- L'exploitation de l'or, de l'argent, du cuivre, du fléau et du salpêtre a augmenté.

- Amélioration des services de bienfaisance et d'instruction publique.

- Amélioration de la Bibliothèque nationale du Pérou.

En contrepartie de ce travail administratif exceptionnel, Santa Cruz a commis des erreurs en adoptant des mesures qui ont nui aux sentiments nationalistes des Péruviens:

- L'adoption pour les soldats péruviens de l'uniforme de l'armée bolivienne.

- Il a fait circuler la monnaie bolivienne à faible teneur (fausse monnaie) sur le territoire péruvien.

Guerre et fin de la Confédération

La création de la Confédération, ainsi que la figure de Santa Cruz comme sa plus haute autorité, ont suscité le mécontentement des gouvernements du Chili et de l'Argentine, mais beaucoup plus de la part des premiers que des seconds. Ensuite, l'ennemi le plus acharné de la Confédération a régné au Chili : le ministre Diego Portales. Bien que José Joaquin Prieto était le président du Chili, Portales était celui qui dirigeait de facto le pays, détenant trois des quatre ministères existants (Affaires intérieures et étrangères; Justice, culte et instruction publique; Guerre et marine, c'est-à-dire tous sauf le Trésor public). Portales a vu le danger que la consolidation de la Confédération signifiait pour les intérêts du Chili, car sous l'ombre de celle-ci l'hégémonie continentale qu'il désirait ardemment pour son pays ne pouvait pas être réalisée.

Présentant une série de prétextes, le gouvernement chilien déclare la guerre à la Confédération le 26 décembre 1836. Bien que l’idée d’aller en guerre contre la Confédération soit extrêmement impopulaire dans l’opinion publique chilienne, la mort de Portales, le 3 juin 1837, abattu à Valparaíso par un bataillon qui se mutina précisément parce qu’il était contre la guerre, a paradoxalement ouvert la voie à l'entrée définitive du Chili dans la guerre provoquée par Portales lui-même, car maintenant, après la mort du ministre, elle a bénéficié d'un grand soutien populaire.

Les Chiliens ont envoyé une première expédition au Pérou, appelée "Restauradora" et qui était commandée par l'amiral Manuel Blanco Encalada, et avec le soutien des émigrants péruviens opposés à Santa Cruz, dirigée par le général Antonio Gutiérrez de la Fuente. Après avoir débarqué à Islay et occupé Arequipa, les restaurateurs n'ont pas reçu le soutien de la population et ont été encerclés par les forces confédérées de Santa Cruz. Les deux parties ont conclu un traité de paix, appelé le traité de Paucarpata le 17 novembre 1837, par lequel Santa Cruz autorisait les Chiliens à retourner dans leur pays d'origine, à condition de reconnaître la Confédération. Alors que de l'autre côté, les Boliviens contenaient l'offensive argentine, l'armée bolivienne, sous le commandement du général Otto Philipp Braun, bat la Confédération argentine lors de la bataille du Monténégro, réalisant son retrait dans la région de Tarija et passant même la frontière.

Le gouvernement chilien a ignoré le traité de Paucarpata et une deuxième expédition réparatrice est partie de Valparaíso. L'armée des émigrants péruviens fut dirigée cette fois par Agustín Gamarra, désireux de prendre sa revanche sur Santa Cruz avec l' "Armée Unie".

Cette expédition a débarqué à Ancon, à environ 37 km au nord de Lima, c'est-à-dire sur le territoire de l'État nord-péruvien, où la cause de la confédération n'était pas aussi populaire que dans le sud. Les restaurateurs ont alors décidé de changer la scène du combat. Ils se sont retirés dans la Callejón de Huaylas, dans le nord du Pérou, où ils ont été approvisionnés et réorganisés. Après une première rencontre indécise à Buin, les Confédérés, avec Santa Cruz en tête, sont définitivement battus lors de la bataille de Yungay le 20 janvier 1839.

Santa Cruz s'est enfui précipitamment à Lima, où il est arrivé après quatre jours d'équitation. Les larmes aux yeux, il a informé quelques amis de la défaite qu'il avait subie. Mais il n'a pas abandonné et a marché vers Arequipa dans le but de monter en Bolivie et de déclencher une guerre de reconquête. Mais en arrivant à Arequipa, il a appris que deux armées se dirigeaient vers lui. Voyant tout perdu, il renonça à tout son pouvoir le 20 février 1839 et se dirigea vers le port d'Islay accompagné de quelques officiers fidèles. Là, il a embarqué sur la frégate anglaise Sammarang, en direction de l'Équateur. Ainsi finit son gouvernement en tant que protecteur de l'État binational péruvien et bolivien.

Après la chute de Santa Cruz et la dissolution de la Confédération, Gamarra a repris les pleins pouvoirs au Pérou.

Exil et fin de vie

Au cours de ce séjour en Argentine, Santa Cruz s'est lié avec la famille du président Justo José de Urquiza. La fille d'Urquiza a épousé le fils de Santa Cruz, Simón. Quelque temps plus tard, le maréchal vient en France et s'installe à Versailles, où sa famille vit. Nommé ambassadeur, diplomate et ministre plénipotentiaire par le gouvernement de Manuel Isidoro Belzu en Bolivie. Le maréchal meurt le 25 septembre 1865 à Beauvoir-sur-Mer, près de Nantes, et est inhumé à Versailles. Peu de temps auparavant, en apprenant le conflit entre l'Espagne et le Pérou, il avait écrit une lettre passionnante au président péruvien Juan Antonio Pezet rappelant les gloires de l'indépendance et s'offrant pour tout ce qui était nécessaire.

Notes et références

- Nils Jacobsen, Cristóbal Aljovín de Losada "Cultura política en los Andes, 1750-1950", pág. 133-134

- Basadre 1998, p. 228.

- Basadre 1998, p. 297.

- Basadre 1998, p. 298.

- Basadre 1998, p. 299.