Bataille de Caseros

La bataille de Caseros, ou bataille de Monte Caseros, eut lieu le à Caseros, aujourd’hui Estación El Palomar, dans la moyenne banlieue ouest de Buenos Aires, en Argentine. Elle opposa l’armée de Buenos Aires, commandée par le dictateur unitaire Juan Manuel de Rosas, à la Grande Armée (Ejército Grande), emmenée par Justo José de Urquiza et constituée par une coalition d’opposants au régime de Rosas, avec le renfort de troupes brésiliennes et uruguayennes.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | El Palomar de Caseros, Grand Buenos Aires |

| Issue | Victoire alliée décisive. Démission et fuite de Rosas. |

| Grande Armée : | Armée de la Confédération argentine : |

| 600 morts et blessés | 1 500 morts et blessés 7 000 prisonniers |

| Coordonnées | 34° 36′ 10″ sud, 58° 36′ 44″ ouest | |

|---|---|---|

|

En mai de l’année précédente, Urquiza, gouverneur d’Entre Rios, naguère allié de Rosas, mais lésé dans ses intérêts personnels par l’embargo décrété par celui-ci contre Montevideo, principal partenaire commercial d’Entre Ríos, et convaincu aussi de la nécessité d’une structure constitutionnelle nationale que Rosas s’obstinait à ne pas mettre en chantier, avait lancé son pronunciamiento contre son allié, mis sur pied une armée, puis occupé l’Uruguay avec l’aide du Brésil. Il franchit ensuite le Paraná avec ses troupes, et, les forces armées de la province de Santa Fe s’étant rebellées à leur tour, eut la voie libre pour marcher sur Buenos Aires. La Grande Armée l’emporta assez facilement sur les troupes de Rosas, qui n’eut plus qu’à démissionner et s’exila au Royaume-Uni.

Cette bataille marque une rupture dans l’histoire de l'Argentine : après avoir remporté la victoire, Urquiza, alors directeur provisoire de la Confédération argentine, suscita l’élaboration de la Constitution de 1853, et devint en 1854 le premier président constitutionnel de l'Argentine.

Antécédents

Les guerres civiles argentines

L’Argentine était secouée depuis 1814 par une série de guerres intestines où s’affrontaient le parti fédéraliste, conservateur et traditionnaliste, et le pouvoir centraliste, libéral et progressiste, ce dernier s’identifiant en général avec les gouvernements de Buenos Aires. Cette situation avait privé le pays d’un État central de manière quasi permanente depuis 1820.

À partir de 1831, l’organisation institutionnelle de l’État argentin était fixée par la dénommée Confédération argentine, union assez flottante d’entités provinciales qu’unissait un ensemble de pactes et traités.

Cependant, depuis 1835, la tutelle réelle sur la pays se trouvait aux mains du gouverneur de la province de Buenos Aires, le fédéraliste Juan Manuel de Rosas, doté en outre du « pouvoir suprême » (suma del poder público), face auquel l’assemblée législative de Buenos Aires ne jouait tout au plus qu’un rôle modérateur, fort peu visible.

En 1839, et dans une mesure accrue à partir de 1840, une âpre guerre civile agita le pays, affectant — chose jamais survenue auparavant avec une telle ampleur — toutes les provinces à la fois, et coûtant des milliers de victimes. Rosas cependant parvint à vaincre ses ennemis et par là renforça davantage encore sa domination sur l’Argentine. Une campagne militaire à l’intérieur du pays menée par le Chacho Peñaloza et une longue rébellion de la province de Corrientes réussirent encore à ébranler les provinces de Santa Fe et d’Entre Ríos, mais seront elles aussi défaites en 1847. Depuis lors, la Confédération argentine jouissait d’une paix relative.

Fin du blocus anglo-français

Depuis 1844, la ville de Montevideo était assiégée par le général Manuel Oribe, qui s’était rendu maître de la quasi-totalité du pays et se considérait comme le président légal de l’Uruguay. Il bénéficiait d’un solide appui matériel et militaire de la part de Rosas, y compris l’engagement d’importantes forces militaires argentines au siège de Montevideo. Néanmoins, la ville put résister grâce au blocus anglo-français du Río de la Plata, par lequel les forces navales de Grande-Bretagne et de France bloquaient le Río de la Plata, interdisant aux vaisseaux argentins de venir en aide à Oribe. La situation, qui en était donc restée au point mort, changea en 1847 après qu’eut été éliminée l’ultime résistance contre Rosas dans l’intérieur de l’Argentine.

Sans autres alliés désormais que les défenseurs de Montevideo, les Britanniques commencèrent à douter de la possibilité de vaincre Rosas. Attendu qu’en fin de compte, Rosas entretenait avec eux de bonnes relations diplomatiques et commerciales, ils transigèrent là où ils pouvaient, acceptèrent le peu que leur concédait Rosas, et se résignèrent en novembre 1848 à signer le traité Arana-Southern, lequel disposait notamment que l’Angleterre eut à lever unilatéralement le blocus naval. Le nouveau chef d’État de la France, Napoléon III, maintint la position de son prédécesseur pendant un temps encore, puis finit par signer le traité Arana-Leprédour en janvier 1850[1].

Les assiégés de Montevideo étant isolés dorénavant, la ville ne pouvait résister beaucoup plus longtemps. Pour accentuer la pression sur la ville assiégée, Rosas proscrivit tout type de commerce avec Montevideo, toléré jusqu’alors. La ville subit ainsi un blocus commercial, quoique sans l’intervention de forces navales.

Cependant, cette prohibition eut une conséquence inopinée : le principal bénéficiaire du commerce avec Montevideo était la province d’Entre Ríos, et plus particulièrement le gouverneur lui-même, le général Justo José de Urquiza. Frappé dans ses intérêts matériels, mais convaincu aussi de la nécessité de rénovation politique et d’une structure constitutionnelle nationale, et ayant gardé à l’esprit que les unitaires s’étaient offerts à conclure avec lui une alliance, Urquiza cherchait l’occasion de forcer Rosas à céder[2], ou alors d’en finir avec son long gouvernement.

Le Pronunciamiento

Fin 1850, l’empire du Brésil prit parti pour Montevideo. L’existence de la république orientale de l’Uruguay avait été jusque-là la garantie pour le Brésil de pouvoir disposer de points d’appui pour son commerce dans le Río de la Plata, et la chute de l’Uruguay dans les mains d’un allié de Rosas pouvait compromettre les intérêts brésiliens.

Devant l’attitude hostile de l’empire du Brésil, Rosas se prépara à la guerre : il envoya un contingent de troupes à Urquiza et le nomma commandant en chef d’une Armée d’observation, destinée à être engagée dans une éventuelle nouvelle guerre contre le Brésil ; toutefois, Urquiza la mit au service de ses propres desseins.

Urquiza soupçonna que si Rosas ouvrait un nouveau front, c’était pour continuer à différer la mise en place d’une organisation constitutionnelle du pays. Il prit contact avec les émissaires du gouvernement de Montevideo et de l’empire du Brésil, réaffirma son alliance avec le gouverneur de la province de Corrientes, Benjamín Virasoro, et ordonna d’emprisonner puis de fusiller le président du congrès provincial de Corrientes. La préoccupation principale des deux gouverneurs était de libérer le commerce fluvial et les échanges avec l’outremer, mais ils réclamaient également leur quote-part des recettes de la douane de Buenos Aires.

Urquiza n’entreprit aucune action avant de s’être assuré des financements nécessaires, seule chose qui lui faisait encore défaut. Il en chargea le baron de Mauá, le banquier le plus important du Brésil, qui sut amener l’Empereur à financer ses opérations militaires[3] - [4].

Le 1er mai 1851, Urquiza lança depuis Concepción del Uruguay son pronunciamiento contre Rosas : l’assemblée législative d’Entre Ríos ayant pris acte des renonciations répétées de Rosas au gouvernorat de Buenos Aires et de son refus d’assumer la compétence en matière de relations extérieures, Urquiza plaça en ses propres mains la politique extérieure et de guerre de sa province. Il fit remplacer dans les documents officiels la devise, devenue familière, de « ¡Mueran los salvajes unitarios! » (Que meurent les sauvages unitaires !), par celle de « ¡Mueran los enemigos de la organización nacional! » (Que meurent les ennemis de l’organisation nationale !)[5].

Peu de jours après, Corrientes imita la résolution législative d’Entre Ríos. En un court laps de temps, Urquiza sut mobiliser en Entre Ríos entre 10 000 et 11 000 cavaliers (ce qui représente un considérable effort pour une province de seulement 46 000 habitants)[6] - [7] - [8].

La presse portègne réagit avec indignation à cette « trahison » ; tous les autres gouverneurs de province prononcèrent des anathèmes et des menaces publiques à l’encontre du « fou, traître, sauvage unitaire Urquiza ». Dans les mois suivants, une majorité d’entre eux fit nommer Rosas « Chef suprême de la Nation », c’est-à-dire président, mais sans y avoir titre, ni congrès pour le contrôler. Cependant, il n’y eut personne pour réellement se mobiliser à son secours.

Rosas réagit avec une lenteur qui lui était inhabituelle. Les années avaient certes fait de lui un bureaucrate efficace, mais il avait perdu déjà la capacité d’évaluer correctement les problèmes et de les affronter[9] ; il se borna à attendre.

Campagne militaire en Uruguay

À la fin mai 1851, un traité fut signé entre Entre Ríos, le gouvernement de Montevideo et l’empire du Brésil, par lequel fut fondée une alliance visant à expulser le général Manuel Oribe de l’Uruguay, à appeler à la tenue d’élections libres dans toute l’Argentine et, au cas où — comme cela était à prévoir — Rosas déclarerait la guerre à l’une des parties signataires, à s’unir pour l’attaquer.

En guise de première étape de son plan stratégique, Urquiza, s’appuyant sur les troupes correntines emmenées par José Antonio Virasoro, et sur celles d’Entre Ríos, c’est-à-dire sur une armée de plus de 6 000 hommes au total, envahit le territoire uruguayen au mois de juillet de la même année. Il était accompagné par le général Eugenio Garzón, ennemi d’Oribe déjà depuis peu avant Arroyo Grande, et à qui vinrent se rallier les armées blanches orientales[10]. Dans le même temps, des troupes brésiliennes pénétrèrent dans le nord du pays, ce qui porta Rosas à déclarer la guerre au Brésil.

Cependant, il n’y eut pas de guerre : Oribe, demeuré seul ou presque, défendu par les seules forces de Buenos Aires, lesquelles n’avaient pas d’instructions pertinentes quant à ce qu’il avait lieu de faire, conclut avec Urquiza le 8 octobre un pacte stipulant la levée du siège. Oribe renonça donc et s’éloigna de la ville sans être inquiété ; en contrepartie, le gouvernement du pays, en ce compris Montevideo, serait exercé par le général Garzón. Toutefois, celui-ci n’accédera pas à la présidence promise, car il mourut bientôt ; Juan Francisco Giró fut alors nommé à sa place.

L’aide brésilienne sera chère payée : l’Empire contraignit le nouveau gouvernement urugayen à accepter un certain nombre de traités par lesquels l’Uruguay cédait une large frange de territoire dans le nord du pays ; ce territoire se trouvait déjà occupé par des éleveurs brésiliens, protégés par des troupes brésiliennes, cependant cette portion de territoire avait été jusqu’alors reconnue comme appartenant à l’Uruguay. De surcroît, l’Uruguay reconnaissait le Brésil comme garant de l’indépendance, de l’ordre et des institutions uruguayennes ; l’Empire s’assurait le droit d’intervenir dans la politique intérieure de son voisin sans aucun contrôle externe.

Urquiza permit aux chefs militaires portègnes de s’embarquer pour Buenos Aires, en leur laissant entendre que leurs troupes les suivraient. Cependant, les officiers furent éloignés du littoral par les navires anglais, et les troupes portègnes incorporées de force dans l’armée d’Urquiza, sous le commandement d’officiers unitaires ; à partir de cet instant, les forces d’Urquiza portaient l’appellation de « Grande Armée » (Ejército Grande). Les troupes alliées se composaient de 27 000 hommes, en majorité argentins, mais comprenant également des milliers d’Uruguayens et de soldats réguliers bresiliens[11]. Un contingent de 10 000 hommes (appelé « Petite Armée », Ejército Chico)[12] se tint en réserve à Colonia del Sacramento[11]. Au même moment, Rosas disposait de quelque 25 000 hommes[11].

Campagne de l’Ejército Grande

À la fin octobre 1851, Urquiza était de retour dans la province d’Entre Ríos. Pendant son absence, le colonel Hilario Lagos avait quitté Entre Ríos avec les troupes que Rosas y avait à sa disposition.

Fin novembre, le Brésil, l’Uruguay et les « États d’Entre Ríos et de Corrientes » déclarèrent la guerre à Rosas. L’Empire accorda un crédit de cent mille patacões (plur. de patacão, ancienne monnaie brésilienne valant 960 réaux) pour financer la guerre, somme dûment reconnue comme dette souveraine de la Nation argentine, en plus de deux mille épées et des munitions et armements qui faisaient alors défaut aux troupes d’Urquiza. Le coût humain de la guerre en revanche serait principalement supporté par les provinces du Litoral ; une division d’infanterie avec un régiment de cavalerie et deux batteries de six canons chacune constitueraient l’apport militaire brésilien, ainsi que 4 000 hommes placés sous les ordres du général Manuel Marques de Sousa, à côté des 12 000 réservistes stationnés sur les côtes d’Uruguay et prêts à intervenir si nécessaire[13].

Après avoir rassemblé et entraîné ses forces à Gualeguaychú, Urquiza regroupa les troupes provinciales dans le campement du Calá, et partit le 13 décembre au-devant de la Grande Armée, laquelle se trouvait à Diamante, le port de Punta Gorda (zone dans la province d’Entre Ríos). À partir de là, les troupes entreprirent de traverser le fleuve Paraná, à partir de la veille de Noël de 1851 jusqu’au jour de l’Épiphanie de 1852. Les troupes d’infanterie et les pièces d’artillerie franchirent le fleuve à bord de vaisseaux militaires brésiliens, tandis que la cavalerie le traversait à la nage.

Les troupes débarquèrent ainsi à Coronda, en face de Diamante, à mi-chemin entre Rosario et Santa Fe. Ce qu’ayant appris, le gouverneur Pascual Echagüe quitta avec ses troupes la capitale Santa Fe pour affronter l’armée ennemie et faire la jonction avec le général Pacheco, qui avait sa division cantonnée à San Nicolás de los Arroyos, aux confins des provinces de Buenos Aires et de Santa Fe. Cependant, les troupes de Santa Fe se soulevèrent, à la suite de quoi Urquiza dépêcha aussitôt sur les lieux Domingo Crespo, qui prit les fonctions de gouverneur. Les troupes de Rosario, qui étaient sous les ordres de Mansilla, se soulevèrent et passèrent à leur tour dans le camp d’Urquiza, de sorte qu’Echagüe, Pacheco et Mansilla durent, avec ce qui leur restait de troupe, se replier vers le sud. Ainsi la province de Santa Fe fut-elle prise d’une façon aussi pacifique que l’avait été l’Uruguay, et le général Juan Pablo López, frère du défunt ancien gouverneur et caudillo de Santa Fe Estanislao López, se mit à la tête des Santafesinos, désormais eux aussi unis à la Grande Armée[14].

Inversement, sur le chemin de Buenos Aires, un régiment entier passa aux forces portègnes, après avoir assassiné son chef, le colonel unitaire Pedro León Aquino, et tous ses officiers ; ils faisaient partie des forces de Buenos Aires qui à Montevideo avaient été contraintes de s’unir à Urquiza.

Rosas nomma Pacheco commandant en chef de l’armée provinciale de Buenos Aires, mais donna ensuite des ordres contraires à Hilario Lagos, sans en aviser le général. Le gouverneur Rosas s’installa dans son campement de Santos Lugares (dans l’actuelle ville de San Martín), distribuant des ordres bureaucratiques et sans décider rien d’utile. Pacheco, las de ce chef qui ruinait tous ses efforts, démissionna de son poste de commandant de l’armée et, sans même attendre la réponse, se retira sur ses terres[15], prétextant la maladie[16]. Le 1er février 1852, il déclara[17] :

« [...] l’esprit militaire était relâché. [...] Les chefs militaires recevaient des ordres secrets et je ne voulais pas moi-même figurer comme chef si je n’étais pas aveuglément obéi. »

Il s’ensuivit que Rosas assuma en personne le commandement de ses troupes. Ce fut un choix des plus critiquables, vu que — s’il était certes un grand politique et bon organisateur — Rosas n’était absolument pas un général compétent. Ainsi, il ne manœuvra pas pour imposer un champ de bataille propice, ni ne se retira vers la capitale pour se préparer à un siège ; il se borna à attendre. Son unique coup fut de lancer 6 000 cavaliers à l’assaut, sous les ordres de Lagos, mais ceux-ci furent battus par 2 000 cavaliers appartenant aux divisions de la Grande Armée des généraux Juan Pablo López et Miguel Gerónimo Galarza, lors du combat de Campos de Álvarez, le 29 janvier 1852.

La bataille

Effectifs rosistes

À la bataille de Caseros, les forces de Buenos Aires (rosistes) se composaient de 10 000 hommes d’infanterie, de 12 000 cavaliers et de 60 canons[18]. Rosas était assisté de ses fidèles chefs militaires Jerónimo Costa, qui avait défendu l’île Martín García contre les Français en 1838 ; Martiniano Chilavert, ancien unitaire, qui avait rejoint le camp de Rosas car répugnant à s’associer à des étrangers ; et Hilario Lagos, ancien combattant de la campagne militaire de Rosas dans le « désert » (territoires tenus par les Amérindiens).

Désertions

Compte tenu des nombreuses désertions — dont en particulier celle du général Ángel Pacheco — et du mauvais moral des troupes, quelques historiens et analystes militaires ont tenté de justifier l’attitude de Rosas, en arguant que la bataille était perdue d’avance. Toutefois, son adversaire eut lui aussi à subir plusieurs désertions, parmi lesquelles celle du régiment Aquino, formé de soldats loyaux à Rosas, qui se soulevèrent et assassinèrent leur commandant Pedro León Aquino et tous leurs officiers, avant de rejoindre le camp rosiste[19] - [20].

Effectifs de la Grande Armée

Urquiza pouvait s’appuyer sur au moins 24 000 hommes, dont 3 500 Brésiliens et 1 500 Uruguayens[21]. Parmi les chefs figuraient des Argentins notables, comme les futurs présidents Bartolomé Mitre et Domingo Faustino Sarmiento. Cependant, le gros de ses troupes était constitué de gauchos indisciplinés. Seuls les Brésiliens étaient des soldats professionnels.

Déroulement de la bataille

À l’aube, Urquiza fit donner lecture à ses troupes de la proclamation suivante :

« Soldats ! Cela fait aujourd’hui quarante jours qu’à El Diamante nous avons traversé les courants du Paraná, et déjà vous êtes proche de la ville de Buenos Aires et en face de vos ennemis, où vous combattrez pour la liberté et pour la gloire !

Soldats ! Si le tyran et ses esclaves vous attendent, enseignez au monde que vous êtes invincibles et si la victoire pour un moment est ingrate avec quelques-uns d’entre vous, allez chercher votre général sur le champ de bataille, car le champ de bataille est le point de réunion des soldats de l’armée alliée, où nous devons tous vaincre ou mourir !

Voilà le devoir qu’au nom de la Patrie vous impose votre général et ami.

Justo José de Urquiza. »

La bataille, qui dura six heures, fut livrée sur le domaine de la famille Caseros, sis un peu en dehors de la ville de Buenos Aires ; le champ de bataille se trouve sur les actuels terrains du Collège militaire de la nation.

Un élément frappant de la bataille est le fait que, quoique près de 50 000 hommes[22] se soient affrontés de 9 heures du matin jusqu’à 3 heures de l’après-midi sur une étendue de terrain assez limitée, le bilan des pertes reste faible : à peine quelques centaines d’hommes morts au combat[17].

Urquiza ne dirigea pas la bataille, et chaque chef militaire agissait comme bon lui semblait. Urquiza, par un acte imprudent pour un général en chef, chargea, à la tête de sa cavalerie d’Entre Ríos, contre l’aile gauche de la ligne ennemie.

Entre-temps, l’infanterie brésilienne, appuyée par une brigade uruguayenne et un escadron de cavalerie argentin, s’empara du pigeonnier du lieu (El Palomar), curieuse construction circulaire destinée à l’élevage de pigeons, qui se dressait près du flanc droit rosiste et qui est toujours debout aujourd’hui. Une fois que les deux flancs, gauche et droit, eurent cédé, seul le centre continua encore la bataille, réduite désormais à un duel d’artillerie et de fusils. L’ultime résistance était dirigée par deux unitaires : l’infanterie de Díaz et l’artillerie de Chilavert. Comme les munitions allaient s’épuisant, ce dernier ordonna de recueillir les projectiles de l’ennemi éparpillés alentour et de s’en servir pour tirer. Lorsqu’il ne resta plus rien pour tirer, l’infanterie brésilienne put avancer, ce qui marqua la fin de la bataille.

Mort de Chilavert

La bataille terminée, Chilavert, bien qu’ayant la possibilité de s’échapper, resta à fumer tranquillement au pied d’un canon, jusqu’à ce qu’on se fût saisi de lui pour l’emmener devant Urquiza. Les deux hommes discutèrent ; Urquiza reprocha à Chilavert sa défection de la cause antirosiste, à quoi Chilavert rétorqua que le seul traître était celui qui s’était allié aux Brésiliens pour attaquer sa propre patrie. Urquiza ordonna de le fusiller dans le dos (châtiment réservé aux traîtres), mais quand il fut mené sur le lieu de l’exécution, Chilavert, après avoir renversé ceux qui le traînaient, exigea de recevoir la balle de face et à visage découvert. Il se défendit avec ses poings, et fut achevé à coups de baïonnette et de crosse de fusil. Son cadavre demeura sans sépulture durant plusieurs jours.

Suites

Rosas, blessé d’une balle à la main, s’enfuit à Buenos Aires dès que la bataille de Caseros était perdue pour son camp. Dans le Hueco de los sauces (actuelle Plaza Garay), il rédigea son acte de démission[23] :

« Je crois avoir accompli mon devoir envers mes concitoyens et mes compagnons. Si nous n’avons pas fait davantage pour le maintien de notre indépendance, de notre identité, et de notre honneur, c’est parce que nous n’avons pas pu faire davantage. »

Peu d'heures plus tard, protégé par le consul de Grande-Bretagne Robert Gore, Rosas s’embarquait sur la frégate anglaise Centaur et partait en exil en Grande-Bretagne[16].

Les premiers fugitifs commencèrent à déferler sur Buenos Aires à 11 heures, annonçant la défaite dévastatrice. Dans la ville, devenue acéphale, des pillages eurent bientôt lieu par le fait de groupes de vandales que Mansilla apparut incapable d’arrêter, nonobstant qu’il permît aux troupes des flottes étrangères d’entrer dans la ville pour protéger ses citoyens, les diplomates et leurs propriétés ; le vandalisme se prolongea jusqu’au 4 février[17]. Les troupes de Mansilla étaient à peine six bataillons de gardes nationaux, qui se dispersèrent dès la nouvelle de la défaite. Le 5 février, sur les instances des émissaires étrangers, Urquiza envoya trois bataillons pour rétablir l’ordre.

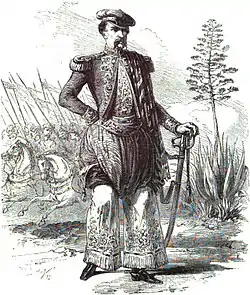

Ce ne fut que quinze jours plus tard que le général victorieux, entouré d’un cortège et montant le cheval de Rosas, fit son entrée dans la capitale[24]. Peu après, le président du Tribunal supérieur de Buenos Aires, Vicente López y Planes, fut nommé gouverneur par intérim.

Outre l’exécution de Chilavert et de plusieurs officiers rosistes sur le champ de bataille, tous les survivants du régiment d’Aquino furent fusillés sans jugement, et leurs cadavres suspendus aux arbres de Palermo de San Benito, la résidence de Rosas occupée par ses vainqueurs. Quelque temps après, les membres de l’escadron de répression rosiste, auparavant actif dans la Mazorca, passèrent en jugement et furent exécutés ; parmi eux figuraient Ciriaco Cuitiño et Leandro Antonio Alén, père du dirigeant radical Leandro N. Alem et grand-père d’Hipólito Yrigoyen.

En plus de contraindre Rosas à la démission, la bataille de Caseros hissa le général Urquiza dans la position de prééminence politique naguère occupée par Rosas, ce qui lui permit de convoquer les gouverneurs de province en vue de la signature de l’accord de San Nicolás, lequel stipulait la réunion d’un congrès général constituant. Les travaux de ce congrès déboucheront l’année suivante sur l’adoption de la Constitution argentine de 1853, socle de l’actuelle Constitution de la Nation argentine. Néanmoins, le processus dit d’organisation nationale ne pourra être considéré comme clos avant 1880, étant donné que jusqu’à cette date des guerres civiles successives continueront d’éclater dans le pays.

Bibliographie

- Jean-David Avenel, L'affaire du Rio de la Plata : 1838-1852, Paris, Economica, , 152 p. (ISBN 2-7178-3673-X).

- (pt)Hernâni Donato, Dicionário das batalhas brasileiras [détail des éditions].

- (es) Manuel Gálvez, Vida de Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, Editorial Tor, .

- (es) Woodbine Parish, Buenos Aires y las provincias del Río de la Plata : desde su descubrimiento y conquista por los Españoles, vol. II, Buenos Aires, Imprenta de Mayo, .

- (es) Fausto Hernández, Biografía de Rosario, Rosario, Ediciones Ciencia, .

- (es) Mario O´Donnell, Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires, Editorial Planeta, .

Références

- (es) Antonio Castello, « El gran bloqueo », Todo es Historia, Buenos Aires, no 182, .

- Rosas continuait d’arguer que le pays n’étaient pas encore en paix, et que par conséquent il ne pouvait être organisé constitutionnellement. La paix intérieure pourtant paraissait assurée – au-dedans des limites imposées par les révoltes locales de l’intérieur – et l’imminence de la chute de Montevideo semblait augurer la paix extérieure.

- (es) José María Rosa, El pronunciamiento de Urquiza. A través de documentos diplomáticos brasileños y orientales, Buenos Aires, Peña Lillo, , 79 p..

- (es) Trinidad Delia Chianelli, « Mauá: la penetración financiera en la Confederación Argentina », Todo es Historia, no 84, .

- (es) Aníbal César Cevasco, Argentina Violenta, Buenos Aires, Editorial Dunken, , 107 p. (ISBN 987-02-1922-5, présentation en ligne), p. 59.

- (es) Teodoro Caillet-Bois, Historia naval argentina, Buenos Aires, Emecé, , p. 444.

- (es) Félix Best, Historia de las guerras argentinas, de la independencia, internacionales, civiles y con el indio, vol. Las guerras civiles (continuación). Las guerras internacionales. Guerra con el indio; conquista del desierto, 1810-1917, Buenos Aires, Peuser, , p. 118

« Le milicien accourt à l’appel de son chef ou caudillo avec son cheval de combat ― le meilleur ― et avec un ou plusieurs chevaux de trait (...). De cette manière, Urquiza disposait de 10 000 cavaliers d’Entre Ríos sur une population de 46 000 habitants. »

- À titre de comparaison, en 1853, la province de Mendoza comptait 50 000 à 60 000 habitants (cf. W. Parish (1853), p. 277), mais avait une milice de 3 000 hommes à peine, capable de se hausser à un maximum de 5 000 effectifs (cf. W. Parish (1853), p. 283). De même, la province de San Luis, qui avait 25 000 à 30 000 âmes (cf. W. Parish (1853), p. 239), possédait une milice d’à peine 600 hommes (cf. W. Parish (1853), p. 239), laquelle milice se trouvait très affaiblie par les constantes incursions des peuples originels de la Pampa (cf. W. Parish (1853), p. 229 & 239).

- A. C. Cevasco (2006), p. 59.

- A. C. Cevasco (2006), p. 59-60.

- (es) « Confederación Argentina », Buenos Aires, La Gazeta Federal (consulté le ).

- (es) José Luis Petrocelli & Susana E. Luchesi de Petrocelli, « Crónica desde 1800 hasta 1851. Batalla de Caseros », Argentina Histórica, (consulté le ).

- (es) Francisco O'Donnell, Caudillos federales : El grito del interior, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, , 351 p. (ISBN 978-987-54-5502-3), p. 306.

- (es) Leoncio Gianello, Historia de Santa Fe, Buenos Aires, Plus Ultra, .

- Pacheco a été accusé de trahir Rosas, et sa rapide adhésion aux vainqueurs de celui-ci semble le confirmer. Toutefois, les témoignages ne coïncident pas tous sur ce point.

- A. C. Cevasco (2006), p. 60.

- (es) Carlos E. Pieske, « “El Gaucho a través de los Años”. La batalla de Caseros », Chascomús, Municipalité de Chascomús (consulté le ).

- (es) Mario Andrés Raineri, Oribe y el estado nacional, Montévidéo, Talleres Gráficos Gaceta Comercial, , p. 154.

- (es) « El batallón de Aquino », Buenos Aires, La Gazeta Federal (consulté le )

- Que la bataille fût perdue d’avance semble avoir été aussi l’opinion de l’écrivain Jorge Luis Borges. Dans son Evaristo Carriego, il note : « Un jour, à la tombée du soir, cet homme terrifiant partit de Palermo pour prendre le commandement du simple sauve-qui-peut ou de la bataille perdue d’avance qui fut livrée à Caseros ; dans Palermo fit ensuite son entrée l’autre Rosas, Justo José [de Urquiza], avec l’accoutrement propre à tout homme farouche et avec le ruban rouge ponceau de la Mazorca autour de l’attifement du chapeau et l’uniforme pompeux de général. » (De Palermo salió en un atardecer ese hombre temeroso a comandar la mera espantada o batalla de antemano perdida que se libró en Caseros; en Palermo entró el otro Rosas, Justo José, con su empaque de todo chúcaro y el centillo mazorquero punzó alrededor del adefesio de la galera y el uniforme rumboso de general. Cf. Prosa completa, volumen 1, éd. Bruguera, coll. Narradores de hoy, Barcelone, 1980, p. 19.)

- (es) Diego Luis Molinari, Prolegómenos de Caseros, Buenos Aires, Devenir, .

- (es) Omar López Mato, Caseros, Las Vísperas Del Fin. Pasión y Muerte Del Coronel Martiniano Chilavert, Buenos Aires, OLMO Ediciones, , 132 p. (ISBN 987-95-1504-8, présentation en ligne).

- (es) José María Rosa, Rosas nuestro contemporáneo, Buenos Aires, A. Peña Lillo, , p. 124.

- (es) Juan Carlos Casas, « Como Urquiza en Buenos Aires », La Prensa, Buenos Aires, (lire en ligne, consulté le ).