Armée d'armistice

L'Armée d'armistice, nommée également l'Armée de Vichy, est l'armée qui se trouve placée sous l'autorité du Gouvernement de Vichy après l'armistice du 22 juin 1940[1] consécutif à la défaite de la France face à l'Allemagne au début de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de l'armistice[2], la France n'est autorisée à conserver qu'une armée de « transition » de 100 000 à 120 000 hommes en métropole[3] et des forces plus nombreuses au sein de l'Empire français : plus de 220 000 hommes en Afrique — dont 140 000 en AFN[4], 65 000 en AOF[4], 16 000 en AEF et au Cameroun —, 14 000 à Madagascar[4] et Djibouti[4], 37 700 répartis dans les mandats de Syrie et du Liban[5] entre 63 000[4] et 90 000[6] en Indochine, une marine de guerre de 60 000 hommes[7] et une Armée de l'air de 80 000 hommes[8]. Symbole de la souveraineté française qui justifie aux yeux du régime de Vichy une collaboration de plus en plus poussée avec le vainqueur, l'Armée d'armistice est en partie le résultat de cette collaboration, tout en étant le moyen par lequel Vichy défend sa neutralité vis-à-vis des Alliés et des forces de l'Axe[9].

| Forces armées françaises | |

| |

| Création | Juin 1940 |

|---|---|

| Dissolution | |

| Pays | France et Empire colonial français |

| Allégeance | |

| Effectif | environ 600 000 |

| Guerres | Seconde Guerre mondiale |

| Batailles | Bataille de Mers el-Kébir Bombardements de Gibraltar Bataille de Dakar Bataille d'Indochine Campagne du Gabon Guerre franco-thaïlandaise Bataille de Koh Chang Campagne de Syrie Bataille de Madagascar Libération de La Réunion Opération Torch Opération Lila |

| Commandant historique | • Maxime Weygand • Charles Huntziger • François Darlan |

À partir de novembre 1942, à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord, l'Armée d'armistice cesse d'exister : d'une part, les unités stationnées en Afrique basculent massivement du côté des Alliés et s'engagent dans l'Armée française de la Libération, et d'autre part, les unités restées en métropole sont dissoutes sur ordre d'Hitler le , procédure exécutée en décembre de la même année.

L'Armée française avant l'armistice

L'Armée française en 1939

Dans la période qui a suivi la Première Guerre mondiale, le militarisme qui avait pu être de rigueur en France pendant les années de guerre a laissé la place à une vague de pacifisme et d'antimilitarisme. Beaucoup d'officiers ont alors démissionné. Avec une situation internationale menaçante, on assiste à un regain d'intérêt pour l'Armée française qui se traduit notamment par un accroissement des candidatures aux grandes écoles militaires. Ce renouvellement relatif se traduit, par exemple, par le fait que près d'un quart des officiers sont sortis du rang alors que cette proportion n'était que de 4 % en 1913. Toutefois, selon Christian Bachelier, ce renouveau est limité, la plupart des cadres de l'Armée restant conforme au soldat-fonctionnaire, discipliné et prêt à l'abnégation, mais craignant les initiatives et les responsabilités[10].

À l'issue de la mobilisation, décrétée le , cinq millions d'hommes mobilisés sont disposés près du front ou à l'intérieur, encadrés par un corps de 80 000 officiers de réserve, 35 000 officiers d'active, dont 400 officiers généraux[10]. Cette armée va connaître les mois d'inactivité de la Drôle de guerre avant d'être submergée par l'Armée allemande au cours de la bataille de France, en mai et .

Situation de l'Armée française après la défaite

Entre le et le , l'Armée française a subi le plus grand désastre de son histoire : elle n'a pas pu empêcher l'invasion des deux tiers du territoire métropolitain par l'Armée allemande, son commandement est discrédité, et 1 500 000 sous-officiers et militaires du rang et quelque 29 000 officiers environ sont retenus prisonniers[11] - [12]. Le bilan des morts finalement retenu en 1990 par le ministère de la défense après exploitation des archives des décès morts pour la France entre septembre 1939 et juin 1940 retient le chiffre d'une soixantaine de milliers de morts militaires[13]. À ce chiffre s'ajoutent les morts civils, environ 10 000. Le nombre des blessés est d'environ 200 000 blessés militaires.

Une centaine de milliers d'hommes se trouvent en Grande-Bretagne. Ce sont les membres du corps expéditionnaire de Narvik, les rescapés de Dunkerque et les équipages appartenant à la marine de guerre et à la marine marchande. La grande majorité choisiront d'être rapatriés en France. Seuls 882 marins dont 30 officiers et 1 300 volontaires de l'Armée de terre, ayant appartenu, pour la plupart, au corps expéditionnaire de Narvik, acceptent de se placer sous l'autorité de De Gaulle après l'appel lancé le 18 juin 1940 et d'intégrer les Forces françaises libres (FFL). 200 aviateurs ont également rejoint Londres. Le , la Première brigade de légion française qui représente l'unité terrestre des FFL n'inclura que 123 officiers[14].

L'armistice

Les clauses de l'armistice

Lorsque Philippe Pétain, appelé par le président de la République Albert Lebrun à remplacer Paul Reynaud comme président du Conseil, demande l'armistice le , il laisse la possibilité à Hitler de dissoudre purement et simplement l'Armée française[15]. Après la démission de Paul Reynaud, le nouveau gouvernement n'a formulé que deux préalables : d'une part, un État français doit être maintenu et d'autre part, la flotte de haute mer, invaincue, ne doit pas être livrée[16]. Le 21 juin 1940, lorsqu'ils arrivent épuisés à la clairière de Rethondes où les attend la voiture de chemin de fer qui avait servi à la signature de l'armistice de 1918, les officiers français conduits par le général Huntziger se voient remettre par Hitler un exemplaire du texte d'armistice dont ils sont invités à prendre connaissance[17].

Les conditions d'armistice apparaissent clémentes à la délégation française. En particulier, ils sont agréablement surpris d'apprendre que la Flotte pourrait rester aux mains de la France. Une dizaine parmi les 24 articles de la convention d'armistice concerne la neutralisation du potentiel militaire français[16] : les troupes sont désarmées, sauf celles nécessaires au maintien de l'ordre[16]. Selon l'article 4 de la convention franco-allemande d'armistice, les effectifs de la nouvelle armée en France métropolitaine sont limités à 100 000 hommes organisés en huit divisions militaires et quatre régiments de cavalerie (certaines formations sont exclues de ce nombre : la brigade des sapeurs pompiers de Paris (arme du génie) a été démilitarisée alors que certains régiments avaient combattu sur la Loire ; les gendarmes ne sont pas démilitarisés, mais avaient été dès le 20 juin, placés sous les ordres du ministère de l'Intérieur, et considérés par les Allemands comme une force de maintien de l'ordre). Le principe du service de longue durée oblige à dégager des cadres et à recruter des hommes de troupe[18]. En outre, les plans des fortifications doivent être remis à la Wehrmacht, le matériel de guerre livré intact, les aérodromes passent sous contrôle allemand[16].

- Article 10 : « Les Français sont tenus de ne pas continuer la guerre hors de France[19]. »

- Article 8 : « Le Reich s'engage à ne pas formuler de revendications à l'égard de la Flotte française lors de la conclusion de la paix mais la Flotte de haute mer doit regagner ses ports d'attache pour y être démobilisée et désarmée sous le contrôle des Allemands et des Italiens[16]. »

Les principales modalités concernant la taille et l'organisation de l'Armée sont décidés par des militaires allemands et italiens réunis le 29 juin à Wiesbaden, une ville de la Hesse qui avait été le siège du quartier général des autorités militaires françaises en Allemagne après 1918. Par la suite, une Commission allemande d'armistice siégeant dans la même localité dès le début du mois de juillet et chargée de veiller au respect des clauses de l'armistice en réglera aussi tous les détails[20].

Diktat ou pont d'or ?

Pour la plupart des dirigeants français, il semble clair que les forces allemandes qui ont écrasé l'Armée française vont rapidement venir à bout du Royaume-Uni. Ils n'imaginent pas une guerre mondiale durant plusieurs années, mais une paix très proche[21].

La question de savoir si en définitive les clauses de l'armistice ont été une bonne affaire pour Hitler a été très débattue dès le lendemain de la guerre : une fraction de la Wehrmacht estimait qu'Hitler avait commis une erreur en n'imposant pas un contrôle direct sur l'Empire français[16]. En janvier 1944, Winston Churchill déclarait au général Georges : « L'armistice nous a en quelque sorte rendu service. Hitler a commis une faute en l'accordant. Il aurait dû aller en Afrique du Nord, s'en emparer et poursuivre en Égypte »[16]. Le , Hitler déclare à Mussolini : « C'est l'intérêt de l'Axe de faire en sorte que le Gouvernement de Vichy maintienne son contrôle sur l'Empire français d'Afrique du Nord. Si le Maroc passait aux ordres de De Gaulle, nous devrions accomplir une action difficile à mener à bien, car elle devrait être fondée uniquement sur des moyens aériens. Le meilleur moyen de conserver ces territoires est d'obtenir que ce soient les Français eux-mêmes qui les défendent contre les Anglais […] »[16].

Les partisans de l'armistice ne voient pas plus loin que la conclusion d'une paix immédiate. Ce sont les Britanniques qui ont modifié la donne stratégique et déjoué les plans hitlériens en gagnant la bataille d'Angleterre[16].

L'Armée française de Mers el-Kébir à Montoire

Dans l'Armée d'Outre-mer, il se développe un mouvement hostile à l'armistice qui ne doit rien à l'Appel du 18 Juin du général de Gaulle qui, bien qu'ayant été brièvement sous-secrétaire d'État à la Guerre et à la Défense nationale dans le Gouvernement Paul Reynaud, n'est alors que général de brigade à qui des généraux beaucoup plus étoilés n'ont aucune raison de se rallier. Le commandant en chef de l'Armée d'Afrique du Nord, le général Charles Noguès est le plus récalcitrant d'entre eux. Tout au long du mois de juin, il envoie au Gouvernement des télégrammes pour l'inciter à se transporter en Afrique du Nord pour y poursuivre la guerre. L'opposition de Noguès à l'armistice reçoit l'approbation de l'amiral Jean-Pierre Esteva commandant de la flotte de la Méditerranée à Bizerte et du général Eugène Mittelhauser commandant des forces françaises au Levant, c'est-à-dire en Syrie et au Liban[22].

Le général Maxime Weygand, commandant en chef des armées françaises depuis le 19 mai et ministre de la Défense nationale dans le nouveau Gouvernement Pétain fait savoir à Noguès qu'aucune force ne pourra lui être envoyée depuis le continent. Finalement Noguès accepte l'armistice, après avoir fait savoir qu'il risquait de concourir à une perte d'« autorité morale » aux yeux de la population indigène. Le 27 juin, le général Mittelhauser qui avait d'abord désapprouvé l'attitude de Noguès proclame à son tour la cessation des hostilités sur son théâtre d'opérations[23].

Sans l'appui d'aucun chef prestigieux, les officiers qui décident de rejeter l'armistice et de poursuivre la lutte dans le camp britannique le font en vertu d'une décision individuelle impliquant, avec l'abandon de leurs hommes et de leurs postes, le reniement des principes de discipline inculqués depuis le début de leur carrière[24]. Seule une poignée d'officiers de carrière rejoint le général de Gaulle, dont le vice-amiral Muselier[25], l'Armée d'armistice restant la seule héritière indiscutable de l'Armée française[26]. Le contre-amiral Charles Platon, en tournée en Afrique française au cours du mois de juillet 1940, n'a guère de mal à convaincre ses jeunes collègues de la nécessité de conserver l'Empire français sous un commandement unique[19].

Au début du mois de juillet, le premier ministre britannique Winston Churchill décide d'empêcher les navires français stationnés en Grande-Bretagne ou en Afrique du Nord de rejoindre leurs ports d'attache comme le prévoyait l'article 8 de la convention d'armistice. Churchill ne croyait pas à la promesse allemande de ne pas utiliser ces vaisseaux dans des opérations militaires. Le , après remise d'un ultimatum et son refus par le commandant français, la Royal Navy attaque la flotte française à Mers el-Kébir et la coule avec ses équipages à bord faisant 1 297 tués[27] - [28]. Ce drame que le général de Gaulle définit comme « déplorable et détestable », mais qu'il préfère à une prise des navires par les nazis[29], signifie pour lui la fin de tout espoir d'une entrée massive en dissidence de l'Afrique du Nord et l'interruption du courant d'exilés volontaires vers Londres[30].

À la fin du mois d'août, la poignée d'officiers qui avait rejoint de Gaulle à Londres réussit quand même à faire basculer dans le camp des Français libres le Tchad, puis le Cameroun et le Congo avec la complicité des officiers en place. Comme le note Crémieux-Brilhac, si l'Armée traditionnelle a refusé l'aventure, les lieutenants et capitaines de la Légion et des troupes coloniales sont beaucoup plus réceptifs et forment l'ossature initiale des FFL[31]. Les Français Libres appuyés par les Britanniques échouent devant Dakar les 23 et 25 septembre où ils sont accueillis à coups de canon par le gouverneur Boisson et doivent néanmoins prendre par la force le Gabon le 9 novembre[31].

C'est dans ce contexte, où les troupes françaises d'outre-mer avaient été amenées à ouvrir le feu contre les Britanniques, ou contre les Français libres, que Pétain rencontre Hitler à Montoire-sur-le-Loir le [32].

À Montoire et dans la période qui suit, les négociateurs français mettent en avant ces faits d'armes qui prouvent que l'État français sait défendre sa souveraineté contre son ancien allié pour grappiller quelques avantages de la part du vainqueur. À Montoire, Pétain propose de reconquérir l'Afrique centrale devenue gaulliste et de combattre le Royaume-Uni dans ce but sans toutefois lui déclarer la guerre[33] - [34] - [35] - [36]. Auparavant, à la commission d'armistice de Wiesbaden, le général Doyen, évoquant Dakar avait demandé au général von Stülpnagel « un geste équivalent de la part de l'Allemagne » et le ministre de la Guerre français Charles Huntziger souligne que « la France se bat avec l'Allemagne contre l'Angleterre[37] ». Pétain, dans son discours du annonçant son engagement sur la voie de la collaboration parle d'ailleurs de « réduire les dissidences » des colonies[38].

Dans les négociations qui suivent Montoire, les questions militaires occupent une place centrale. Le ministre de la Guerre Huntziger y joue un grand rôle. Laval met également en avant qu'il faut démontrer à la population que la politique de collaboration aura deux retombées importantes : des améliorations économiques et un renforcement de l'Armée française[39].

Cependant, bien qu'à Montoire Hitler soit resté indifférent à la proposition de collaboration militaire de Pétain[40], il a fait quelques concessions afin d'encourager la collaboration militaire de Vichy. Quelques officiers français furent libérés dans le but de monter une opération de reconquête du Tchad[41].

Finalement aucune expédition militaire n'est montée pour reconquérir le Tchad, mais après la prise en force de Libreville par les Français Libres, les Allemands permettent que les effectifs en Afrique du Nord soient relevés à 127 000 hommes. À ce chiffre s'ajoutent 60 000 hommes transformés en forces de police[42].

L'Armée nouvelle

Refus de la dissidence

L'armistice de juin 1940 est loin de faire l'unanimité parmi les unités de l'Armée stationnées dans les différentes colonies de l'Empire français. Les troupes de Syrie, par exemple, avaient semblé être tentées par la poursuite de la guerre. Il était alors aisé de passer en Palestine, contrôlée par les Britanniques. En fait, sur une armée de 100 000 hommes, seuls quatre à cinq cents d'entre eux franchissent la frontière. Sur les 2 000 officiers et marins de l'escadre de Méditerranée orientale mouillée à Alexandrie, seule une centaine rejoignent les Français Libres d'Égypte[43].

Resserrement sur l'élite

Comme pour l'armée allemande (la Reichswehr) en 1919, la nécessité de restreindre le nombre d'officiers français à 8 000 permet de renforcer l'homogénéité du corps des officiers, en grande partie issus des grandes écoles militaires : Saint-Cyr et Polytechnique[44]. La démobilisation des officiers est un grand sujet de préoccupation pour le commandement dès le lendemain de l'armistice[44]. Dans l'Armée de terre, ce sont quelque 22 000 officiers qui sont dégagés des effectifs[18]. Pour parvenir à cet objectif de la façon la plus indolore qui soit, l'âge de la retraite est abaissé et un certain nombre de services spécialisés comme la santé, ou l'intendance sont « civilisés », c'est-à-dire que le personnel autrefois militaire effectue les mêmes tâches avec un statut civil. Les volontaires au départ bénéficient d'un statut spécial, le « congé d'armistice », avec une solde réduite, maintien des droits à la retraite et possibilité de reprendre leur carrière[44].

Comme les volontaires au départ à la retraite ou au congé d'armistice ne sont pas assez nombreux, un comité dirigé par le général Aimé Doumenc examine le dossier de chaque officier de façon à recentrer le corps des officiers sur une élite particulièrement représentative de ce que les chefs de l'Armée considèrent comme l'idéal de leur profession[44]. Il s'agit d'éliminer les incompétents, mais aussi les « dissidents »[44].

Pour le recrutement de la troupe, l'armistice aurait imposé d'abandonner complètement le système de conscription pour passer à l'armée de métier, mais en novembre 1942, il reste encore 25 000 appelés. L'engagé volontaire doit avoir entre 18 et 25 ans, ne doit pas être marié, ne doit pas être Juif ni appartenir à une société secrète. 38 % des engagés sont classés comme ouvriers, 21 % paysans, et 12 % manœuvres[18] - [45].

La solde est élevée pour attirer les volontaires vers cette armée n'ayant plus le prestige d'antan, celle d'un caporal varie de 4 320 à 6 840 francs, un soldat de 1re classe touche de 3 960 à 6 210 francs et un soldat de 2e classe de 3 600 à 5 700 francs[46].

Un armement réduit

Selon les décisions de la commission de Wiesbaden, les unités stationnées en France métropolitaine n'ont pas le droit de conserver des chars, des armes antichars et antiaériennes. Pour l'artillerie, les canons d'un calibre supérieur à 75 mm sont interdits. Les 24 régiments d'infanterie de métropole doivent se contenter d'armes individuelles, de 132 mitrailleuses et de 136 mortiers… Chaque régiment est autorisé à conserver cinq voitures de liaison, 6 motocyclettes et 140 bicyclettes. Les réserves de munitions sont limitées à 1 000 coups par pièce[47]. Le nombre d'automitrailleuses est limité à 64. Ce sont des engins Panhard 178 équipés à l'origine d'un canon antichar de 25 mm et d'une mitrailleuse de 7,5 mm, mais le canon antichar est enlevé et remplacé par une seconde mitrailleuse[48] - [49].

Après Mers-el-Kébir, les Allemands autorisent la reconstitution de forces antiaériennes. Les forces terrestres antiaériennes (FTA) en métropole regroupent deux batteries de canons de 90 mm modèle 1939, 32 (puis 39) batteries de canons antiaériens de 75 mm (en), 15 (puis 27) batteries de canons de 25 mm, seize batteries de projecteurs, seize compagnies de guet aérien. La Marine compte également quatorze batteries de canons antiaériens et quatre batteries de projecteurs, et l'Armée de l'Air six batteries de canons de 25 mm[50].

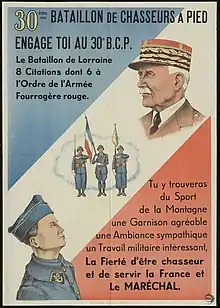

- Affiches de recrutement présentant les principales composantes de l'Armée de Vichy.

L'« artillerie de l'Armée nouvelle », représentée avec des artilleurs et un canon de 75 mm modèle 1897 modernisé.

L'« artillerie de l'Armée nouvelle », représentée avec des artilleurs et un canon de 75 mm modèle 1897 modernisé. L'« infanterie de l'Armée nouvelle » : un fantassin équipé d'un fusil mitrailleur modèle 1924/29 et d'un casque modèle 1941 (peu porté dans la réalité).

L'« infanterie de l'Armée nouvelle » : un fantassin équipé d'un fusil mitrailleur modèle 1924/29 et d'un casque modèle 1941 (peu porté dans la réalité). La « cavalerie de l'Armée nouvelle », « arme moderne et sportive », représentée avec un cavalier, un motocycliste et une tourelle d'automitrailleuse Panhard (armée de deux mitrailleuses).

La « cavalerie de l'Armée nouvelle », « arme moderne et sportive », représentée avec un cavalier, un motocycliste et une tourelle d'automitrailleuse Panhard (armée de deux mitrailleuses)._2.jpg.webp) Affiche des forces terrestres antiaériennes « pour la protection du ciel de l'Empire ».

Affiche des forces terrestres antiaériennes « pour la protection du ciel de l'Empire ».

Organigramme des troupes terrestres de métropole

Le , la loi 509 portant création d'un Commandement en chef des Forces militaires de Terre, de Mer et de l'Air ordonnent une centralisation unique dans l'histoire de l'Armée française ; le commandant en chef étant l'amiral de la flotte François Darlan placé directement sous les ordres du chef de l'État Philippe Pétain tandis que le ministère de la Défense est supprimé[51].

En zone libre, l'armée est divisée en huit divisions militaires réparties dans deux groupes (GDM) :

- 1er groupe de divisions militaires (Avignon)[52] :

- 7e division militaire, Bourg-en-Bresse, départements de l'Ain et les zones non occupées du Jura et de Saône-et-Loire. Elle regroupe le 1er, le 2e et le 10e bataillon de chasseurs à pied (respectivement à Belley, Jujurieux et Neuville-sur-Ain, formant la 4e demi-brigade de chasseurs à pied, DBCP), le 65e régiment d'infanterie (Bourg-en-Bresse, Mâcon, Sathonay), le 151e régiment d'infanterie (Lons-le-Saunier), le 5e régiment de dragons (Mâcon), le 61e régiment d'artillerie (La Valbonne), le 10e bataillon du génie (La Valbonne), le groupe de transmissions 8/7 (Bourg-en-Bresse), la 7e compagnie du train (Bourg-en-Bresse), le 12e groupement de DCA (Lyon).

- 14e division militaire, Lyon (le général commandant cette unité a le titre de gouverneur militaire de Lyon), départements du Rhône, de Haute-Savoie, de Savoie, de l'Isère, des Hautes-Alpes, de la Drôme et l'arrondissement de Barcelonnette des Basses-Alpes. Elle regroupe le 6e, le 13e et le 27e bataillon de chasseurs alpins (respectivement à Grenoble, Chambéry et Annecy, formant la 3e demi-brigade de chasseurs alpins, DBCA), le 153e régiment d'infanterie alpine (Lyon), le 159e régiment d'infanterie alpine (Grenoble), le 11e régiment de cuirassiers (Lyon), le 2e régiment d'artillerie de montagne (Grenoble et Lyon), le 4e bataillon du génie (Grenoble), le groupe de transmissions 8/14 (Grenoble), la 14e compagnie du train (Lyon), la 12e groupement de DCA (Lyon).

- 15e division militaire, Marseille, départements de l'Ardèche, du Gard, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, du Var et des Basses-Alpes moins l'arrondissement de Barcelonnette. Elle regroupe le 20e, le 24e et le 25e BCA (à Digne pour le 20e BCA et Hyères pour les deux autres, formant la 2e DBCA), le 43e RI (Marseille), le 21e régiment d'infanterie coloniale (Toulon et Arles), 173e bataillon autonome de Corse (Bastia), le 12e régiment de cuirassiers (Orange), le 10e régiment d'artillerie coloniale (Nîmes, Tarascon, Draguignan), le 7e bataillon du génie (Avignon), le groupe de transmissions 8/15 (Avignon), la 15ecompagnie du train (Marseille), le 13e groupement de DCA (Marseille, Hyères, Nîmes, Privas).

- 16e division militaire, Montpellier, départements du Cantal, de la Lozère, de l'Aveyron, du Tarn de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Elle regroupe le 8e RI (Montpellier et Sète), le 51e RI (Albi et Rodez), le 2e RIC (Perpignan, Carcassonne, Castelnaudary, le 3e RD (Castres), le 15e RA (Montpellier, Carcassonne, Castres), le 2e bataillon du génie (Montpellier), le groupe de transmissions 8/16 (Montpellier), la 16e compagnie du train (Albi), le 14e groupement de DCA (Montpellier, Perpignan, Port-Vendres).

- La 1re brigade de cavalerie comprenant le 1er et 7e régiment de chasseurs (respectivement à Vienne et Nîmes) est rattachée au 1er GDM.

- 2e groupe de divisions militaires (Clermont-Ferrand)[52] :

- 9e division militaire, Châteauroux, département et l'Indre et les zones non occupées du Cher, d'Indre-et-Loire et de la Vienne. Elle regroupe le 1er RI (Saint-Amand, Issoudun, Dun-sur-Auron), le 27e RI (Montmorillon), le 32e RI (Loches, Châteauroux), le 8e RC (Châteauroux et Buzançais), le 72e RA (Issoudun, Dun-sur-Auron, L'Isle-Jourdain), le 6e bataillon du génie (Le Blanc), le groupe de transmissions 8/9 (Châteauroux), la 9e compagnie du train (Châteauroux), le 21e groupement de DCA (Châteauroux).

- 12e division militaire, Limoges, département de la Haute-Vienne, zones non occupées de la Charente, de la Dordogne et l'arrondissement de Brive du département de la Corrèze. Elle regroupe le 8e, le 16e et le 30e bataillon de chasseurs à pied (respectivement à Magnac-Laval, Limoges et Saint-Laurent-de-Céris, formant la 1re DBCP), le 26e RI (Périgueux, Bergerac, Brantôme), le 41e RI (Brive, Saint-Yrieix), le 6e RC (Limoges), le 35e RA (Périgueux, Limoges), le 1er bataillon du génie (Bergerac), le groupe de transmissions 8/12 (Limoges), la 12e compagnie du train (Limoges), le 22e groupement de DCA (Limoges, Bergerac).

- 13e division militaire, Clermont-Ferrand, départements de la Creuse, du Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Haute-Loire de la Corrèze (moins l'arrondissement de Brive) et zone non occupée de l'Allier. Elle regroupe le 5e RI (Saint-Etienne, Roanne), le 92e RI (Clermont-Ferrand, Riom), le 152e RI (Montluçon, La Palisse), le 8e RD (Issoire), le 4e RA (Clermont-Ferrand), le 9e bataillon du génie (Roanne), le groupe de transmissions 8/13 (Clermont-Ferrand), la 13ecompagnie du train (Clermont-Ferrand), le 23e groupement de DCA (Clermont-Ferrand, Saint-Etienne).

- 17e division militaire, Toulouse, départements du Lot, de Lot-et-Garonne, du Gers, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège et les zones non occupées de la Gironde, des Landes et des Basses-Pyrénées. Elle groupe le 18e RI (Pau, Tarbes, Aire-sur-Adour), le 23e RI (Toulouse, Montauban), le 150e RI (Agen, Marmande, Cahors), le 2e RD (Auch), le 24e RA (Toulouse, Agen, Tarbes), le 3e bataillon du génie (Castelsarrasin), le groupe de transmissions 8/17 (Toulouse), la 17e compagnie du train (Tarbes), le 24e groupement de DCA (Toulouse, Lannemezan).

- La 2e brigade de cavalerie comprenant les 2e et 3e régiment de hussards (respectivement à Tarbes et Montauban) est rattachée au 2e GDM.

Organigramme des unités aériennes en métropole

En vertu des conditions d'armistice révisées, les groupes de chasse comprenaient 26 appareils et les groupes de bombardement ou de reconnaissance 13 appareils.

Groupes de Chasse

- G.C. I/1 à Lyon-Bron (Bloch 152).

- G.C. II/1 à Le Luc-en-Provence (Bloch 152).

- G.C. I/6 à Salon-de-Provence (Morane 406), dissous le 30 octobre 1940.

- G.C. I/8 à Montpellier-Fréjorgues (Bloch 152).

- G.C. I/8 à Marignane (Bloch 152).

- G.C. II/9 à Aulnat (Bloch 152).

- G.C. III/9 à Salon-de-Provence (Bloch 152).

- E.C.N. I/13 à Nimes-Garons (Potez 631).

- E.C.N. III/13 à Nimes-Garons (Potez 631).

Groupes de Bombardement

- G.B. I/12 à Istres (Lioré et Olivier LéO 451)

- G.B. II/15 à Istres (Farman F 222)

- G.B. I/31 à Istres (Lioré et Olivier LéO 451)

- G.B. I/38 à Istres (Amiot 143)

- G.B. I/38 à Istres (Amiot 143)

- G.B.A. I/51 à Lézignan (Bréguet 693 et Bréguet 695)

- G.B.A. I/54 à Lézignan (Bréguet 693)

Groupes de Reconnaissance

- G.R. I/14 à Perpignan (Potez 63.11)

- G.R. II/14 à Avignon-Pujaut (Potez 63.11)

- G.R. II/22 à Montpellier-Fréjorgues (Potez 63.11)

L'Armée de Vichy et les gaullistes

L'historien Robert Paxton note que « […] Pratiquement aucun officier français ne se réjouissait de l'occupation par les Allemands des deux tiers de la France ; aucun n'était « pro-allemand » au sens littéral du terme. Le national-socialisme ne toucha une corde sensible que chez un très petit nombre d'officiers marginaux […] »[53].

S'il existe, au sein de l'Armée d'armistice, une mouvance anti-allemande qui peut s'exprimer à peu près librement, le courant gaulliste est pratiquement inexistant. De nombreux officiers de carrière impliqués dans des actions anti-allemandes tiennent pourtant à se démarquer des gaullistes, tel le général de La Laurencie qui sert de relais pour le transfert des fonds de l'OSS vers Henri Frenay, mais qui, fervent pétainiste, dénonce les dissidents gaullistes en ces termes : « Toute dissidence est un crime contre la patrie »[54].

Par son appel du 18 Juin, le général de Gaulle invitait prioritairement « les officiers et les soldats français » à venir le rejoindre. On comprend bien que la plupart des officiers ayant charge de famille ne se soient pas précipités à Londres. La dissidence gaulliste reste néanmoins une menace contre laquelle il convient d'argumenter pour convaincre les officiers qui seraient tentés par l'aventure, comme le fait le général Dentz en écrivant dans Le Figaro : « Vous connaissez ceux qui sont passés de leur côté : les tarés, endettés, ambitieux, aigris, mal mariés ou pourvus de maîtresses […][55] ».

Les Britanniques et les gaullistes ne se privent d'ailleurs pas de courtiser les officiers français au plus haut échelon. Weygand qui avait reçu une lettre des Britanniques concernant l'approvisionnement en pétrole de l'Afrique du Nord en reçoit une autre de De Gaulle le . Il s'en déclare offensé par le ton comme par le contenu. Le général Catroux, le plus gradé des compagnons de De Gaulle n'a pas plus de succès en contactant certains de ses anciens subordonnés comme le général Laure devenu chef de cabinet de Pétain. Catroux fait valoir que la reprise des hostilités par le Gouvernement français pourrait effacer le sentiment de défaite laissé chez les peuples coloniaux, et que ceci mérite de « sacrifier ce qu'il reste de territoire métropolitain non occupé ». Laure reste convaincu que la rupture de l'armistice n'aurait d'autre effet que de « poloniser » la France[56].

Au sein de l'Armée d'Afrique, par suite des différents conflits avec les FFL ou les forces britanniques, les gaullistes font l'objet d'un véritable rejet qui sera l'une des données pour le débarquement allié de novembre 1942 : « Rien ne pouvait se faire en Afrique du Nord sans l'appui des très nombreux éléments patriotes du vichyisme. Le gaullisme de Londres y était inexportable, tout comme le romantisme gauchisant de la future résistance métropolitaine. Si l'on voulait réussir, il fallait en Afrique du Nord une formule particulière, et par-dessus tout, entraîner l'Armée qui constituait le facteur décisif »[57].

Anglophobie

L'anglophobie d'une large partie de l'armée a aussi pu favoriser l'adhésion du corps militaire à la politique de neutralité défendue par Vichy depuis l'armistice et l'entrevue de Montoire. Avant même l'affaire de Mers el-Kébir, de multiples raisons font monter le ressentiment contre les Britanniques au sein de l'Armée française : faible engagement britannique dans la bataille de France, évacuation de Dunkerque[58]. Des dirigeants français avaient également mis en cause l'égoïsme des Britanniques qui refusaient d'envoyer toute la flotte aérienne de la RAF[59].

Après Mers-el-Kébir, dès l'automne 1940, les Britanniques soutiennent les avancées des Français libres en AEF. Beaucoup d'officiers servant dans les colonies françaises doutaient, à l'image du gouverneur général du Sénégal, Pierre Boisson, que la Grande-Bretagne rendrait Dakar à la France, si elle s'en emparait[60]. Paxton souligne que de Gaulle lui-même avait besoin d'être rassuré à propos des rivalités impériales franco-britanniques[61] : « Au général de Gaulle qui sur ce sujet comme sur bien d'autres, partageait les vues de Vichy, Churchill avait promis par écrit dès le 7 août 1940 la restauration intégrale de la grandeur de la France »[62].

À cette rivalité historique s'ajoutent les frictions quotidiennes consécutives au blocus que la Grande-Bretagne faisait subir à l'Europe hitlérienne et qui se traduit par l'arraisonnement en haute mer de bâtiments de commerce français[61]. Et, lorsque les relations entre Vichy et la Grande-Bretagne se radoucissent, que des pourparlers sont amorcés en vue d'alléger le blocus, ce sont les Allemands qui exigent la cessation de toute négociation[61].

L'option Giraud

Peu sensibles aux sirènes du gaullisme, anti-allemands et anglophobes, les officiers de l'Armée d'armistice se sentent beaucoup plus à l'unisson du général Giraud à partir d'avril 1942, date à laquelle ce dernier réussit son évasion de la forteresse de Königstein. Général d'armée, il bénéficie alors d'un grand prestige et incarne les aspirations de tous ceux qui, surtout depuis l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, se verraient bien retourner aux côtés des Alliés[63].

L'Armée dans la Révolution nationale

L'ensemble des officiers accueille avec enthousiasme l'arrivée au pouvoir de Pétain et la mise en place de la Révolution nationale. Paxton parle d'un véritable engouement pour le régime qui s'explique notamment par le fait que depuis le début du siècle, l'Armée s'était retrouvée marginalisée et particulièrement mal représentée dans les sphères du pouvoir. Contrairement à la pratique de la fin du XIXe siècle, où le ministre de la Guerre était toujours choisi parmi le corps des officiers généraux et était donc à même de faire entendre la voix de l'Armée au Gouvernement, la nomination de civils à ce poste devient la règle après l'affaire Dreyfus[64].

Les officiers voient d'un bon œil le changement de régime intervenu en juillet 1940, et l'éclipse du Parlement qu'il implique. L'Armée est particulièrement bien représentée dans ce régime. Dans le cabinet formé par Pétain le : non seulement les portefeuilles militaires reviennent à des militaires, mais ces derniers reçoivent également le ministère des Colonies et des postes importants dans l'administration civile comme le secrétariat à la Famille et à la Jeunesse ou le commissariat à la Construction[64]. Beaucoup de militaires de haut rang se verront attribuer des responsabilités de premier ordre : avec le titre de ministre secrétaire d'État à la Guerre, le général Weygand sera quasiment chef de Gouvernement jusqu'en septembre 1940, où il devient une sorte de proconsul du Gouvernement en Afrique du Nord. Il intervient directement auprès de Pétain pour donner son avis sur les questions importantes comme les accords de Paris en 1941, ou l'attitude à tenir face au débarquement d'Afrique du Nord, en 1942. L'amiral Darlan, d'abord ministre de la Marine, devient chef du Gouvernement le . Secrétaire d'État à la Marine à partir d'avril 1942, l'amiral Auphan est l'un des proches de Pétain. Le général de La Laurencie est délégué général du Gouvernement français auprès des autorités d'Occupation à Paris, et participe avec zèle à la politique d'aryanisation des entreprises juives en zone occupée[65].

Les Juifs et les francs-maçons sont évincés du corps des officiers dès 1940, en vertu des lois d'exception[23]. Dans les armées de terre et de l'air, 106 officiers et 307 sous-officiers juifs sont évincés, ainsi que 165 officiers et 24 sous-officiers maçons[18]. Le , le haut commandement de l'Armée, sous l'autorité du général Huntziger, ministre secrétaire d'État à la Guerre depuis le 6 septembre 1940, se montre plus zélé que Xavier Vallat, commissaire civil aux questions juives, en interdisant aux Juifs de s'engager comme simples soldats alors que la loi du 3 octobre 1940 limitait l'exclusion des Juifs aux grades d'officiers et de sous-officiers[66].

Privés de moyens militaires, les dirigeants de l'Armée prétendent se livrer à une reconquête morale de la France qui passe par « l'éducation de quelques bons Français »[67]. Les officiers de l'Armée vont être particulièrement impliqués dans la démarche de régénération morale et spirituelle qui est au cœur de la Révolution nationale. Pour Paxton, cette implication va de pair avec l'idée qui imprègne le corps des officiers, que la défaite de 1940 était fondamentalement d'ordre moral et spirituel, et non technique et militaire[68].

Les chantiers de la jeunesse ne font pas partie de l'Armée de Vichy, mais ses cadres sont recrutés parmi les officiers au premier rang desquels figure le général de La Porte du Theil qui parle de l'Armée comme « un exemple moral permanent et nécessaire ». Le même de La Porte du Theil, pour qui l'Armée est le modèle suprême, propose de « remettre à leur place dans l'éducation les vertus qu'on dit « militaires », et bien à tort, car le courage, le désintéressement, la loyauté et la discipline sont nécessaires, il me semble, à tous. Mais il est bien vrai que c'est dans l'Armée qu'elles doivent fleurir et que l'Armée en est leur sanctuaire »[69].

Passionnément intéressé par la jeunesse, le général Jean de Lattre de Tassigny, qui aurait voulu se voir confier les Chantiers de la Jeunesse, crée son propre système d'écoles spéciales de cadres. Dès juillet 1940, commandant militaire du département du Puy-de-Dôme, il réalise une expérience pilote dans le village d'Opme où il rassemble une centaine de jeunes, représentant tous les horizons et toutes les couches sociales et, sous la direction d'artisans qualifiés, leur fait reconstruire en pierres de taille les maisons du village. En été 1941, De Lattre installe sur le même site une école de cadres militaires pour la 13e division militaire, avec l'intention de créer un modèle susceptible d'être étendu aux sept autres divisions de l'Armée d'armistice. Trois cents officiers, sous-officiers et hommes de troupe partagent une vie communautaire dans le village. Le principal objectif de de Lattre est de produire des chefs, un type de personnalité dominatrice que la démocratie avait réprimé. En plus d'une formation intellectuelle où l'Histoire de France tient une large place, la « loi de l'effort » qui se traduit par la discipline, les exercices militaires, les travaux de force et un souci de perfection dans les uniformes[70]. La pratique de l'athlétisme, plus orientée vers la formation de l'esprit et du caractère que vers l'acquisition des compétences militaires traditionnelles est une méthode typique de l'Armée d'armistice[71].

L'Armée consacre une partie de ses efforts à faire revivre l'orgueil militaire. Le salut aux couleurs et les sonneries de clairon débordent de l'enceinte des casernes pour servir de spectacle aux populations, elle promeut les cultes nouveaux voués au sport, à l'Armée et au patriotisme. Ses unités qui organisent parfois des matchs de football avec les jeunes des localités où sont installées les garnisons participent à toutes les cérémonies se déroulant dans les villes et les villages, défilent avec un panache surprenant pour une armée vaincue afin de donner les preuves apparentes du patriotisme des Français[72].

À Londres, le général Charles de Gaulle garde de la sympathie pour les moniteurs des chantiers de jeunesse qui s'entraînent, se plaît-il à penser, et entraînent les autres en vue de reprendre les armes. Il n'est pas insensible non plus à ces parades dont lui parviennent les échos[73] :

« […] Un film d'actualités, venu de France et que je me fis projeter à Londres, m'en donna un saisissant exemple. On y voyait Pétain, lors d'une visite à Marseille, paraître au balcon de l'hôtel de ville devant les troupes et la foule animées d'ardeurs patriotiques. On l'entendait, cédant à l'immense suggestion qui s'élevait de cette masse, lui crier soudain : « N'oubliez pas que tous, vous êtes toujours mobilisés ! » On assistait au déchaînement d'enthousiasme que ces paroles soulevaient dans l'assemblée civile et militaire, riant et pleurant d'émotion.

Ainsi, l'Armée, malgré la captivité ou la mort de la plupart, et souvent, des meilleurs des siens, se montrait spontanément disposée à encadrer la résistance nationale. Mais c'est ce que ne voulait pas le « gouvernement » auquel la soumettait son obédience. Vichy, pratiquant d'abord la fiction de la neutralité, ensuite la collaboration, l'empêcha de répondre à sa propre vocation et l'enferma moralement dans une impasse dont nul ne pouvait sortir qu'en rompant avec la discipline formelle[73]. »

L'évolution de la situation internationale

Guerre à l'Est

En juin 1941, l'entrée en guerre de l'Union soviétique consécutive à l'attaque allemande connue sous le nom d'opération Barbarossa n'apparaît pas aux officiers de l'Armée de Vichy comme le tournant décisif qu'il semble avoir rétrospectivement représenté. L'opinion selon laquelle l'Union soviétique ne pourrait pas plus résister à l'Armée allemande que ne l'avait fait l'Armée française un an avant est au moins aussi répandue que celle qui établit un parallèle entre l'actuelle invasion allemande et la Campagne de Russie qui avait fait basculer le destin de Napoléon en 1812. En définitive, pour Robert Paxton, l'ouverture du Front de l'Est a surtout pour effet d'ancrer plus profondément chez les officiers français le concept de neutralité esquissé en décembre 1940[74].

L'entrée en guerre des États-Unis

En décembre 1941, l'entrée en guerre des États-Unis, entraînée par l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, va nécessairement changer la vision que les officiers français peuvent avoir de l'issue de la guerre comme en témoigne, en janvier 1942, cette note que le général Weygand, alors en retraite forcée en Provence, reçoit de l'État-Major : « En 1942, des trois solutions qui peuvent mettre fin à la guerre : victoire de l'Axe, paix de compromis, victoire anglo-saxonne, la première peut être résolument écartée. Le conflit peut traîner en longueur, mais le bloc anglo-saxon ne peut plus être battu. »[75]

L'Armée d'armistice dans l'Empire

Algérie

Les troupes de Vichy en Algérie appartiennent à l'Armée d'Afrique. Après le débarquement allié en Afrique du Nord du 8 novembre 1942, ces troupes se rallieront aux Alliés et constitueront l'ossature du Corps expéditionnaire français en Italie en novembre 1943, puis participeront au débarquement allié en Provence le 15 août 1944.

Division d’Alger :

- 1re brigade d'infanterie (Alger) : 1er régiment de zouaves (Alger, Fort-National), 13e régiment de tirailleurs sénégalais (Alger).

- 5e brigade d'infanterie (Blida) : 1er régiment de tirailleurs algériens (Blida, Cherchell, Dellys), 9e régiment de tirailleurs algériens (Miliana, Ténès, Orléansville).

- 1re brigade de cavalerie (Médéa) : 1er régiment de spahis algériens (Médéa, Bou-Saada, Teniel et Had, Djelfa, Laghouat), 5e Régiment de chasseurs d'Afrique (Alger, Maison-Carrée).

- Unités organiques : 65e régiment d'artillerie (Blida, Aumale, Maison-Carrée), 19e régiment du génie (Hussein Dey), 27e escadron du train (Alger).

Division d'Oran :

- 2e brigade d'infanterie (Oran) : 2e régiment de zouaves (Oran), 2e régiment de tirailleurs algériens (Mostaganem, Oran, Tiaret).

- 4e brigade d'infanterie (TIemcen) : 6e régiment de tirailleurs algériens (TIemcen, Marnia, Nemours), IIIe bataillon du 1er régiment étranger d'infanterie - III/1er REI (Aïn-Sefra).

- 2e brigade de cavalerie (Mascara) : 2e régiment de spahis algériens (TIemcen, Colomb-Béchar), 2e régiment de chasseurs d'Afrique (Oran), 9e régiment de chasseurs d'Afrique (Mascara).

- Unités organiques : 66e régiment d'artillerie (Oran), 68e régiment d'artillerie (TIemcen, Sidi-bel-Abbès, Mascara), 8e escadron du train.

Division de Constantine :

- 5e brigade d'infanterie (Constantine) : 3e régiment de tirailleurs algériens (Bône, Guelma, Tebessa), 15e régiment de tirailleurs sénégalais (Philippeville, Constantine).

- 7e brigade d'infanterie (Sétif) : 3e régiment de zouaves (Constantine, Sétif), 7e régiment de tirailleurs algériens (Sétif, Bougie).

- 3e brigade de cavalerie (Batna) : 3e régiment de spahis (Batna, Biskra), 3e régiment de chasseurs d'Afrique (Constantine).

- Unités organiques : 67e régiment d'artillerie (Constantine, Batna, Sétif), 25e escadron du train.

Territoires du Sud :

- Territoire des Oasis, groupe des compagnies sahariennes de l'Est : état-major à Ouargla, compagnie du Hoggar (Djanet), compagnie des Ajjers (Fort Polignac), compagnie du Tidikelt (In-Salah), compagnie saharienne mixte et groupe franc (Ouargla), deux batteries sahariennes portées, goum d'EI Oued (Ouargla, Fort-Flatters, Fort-Saint).

- Territoire d'Aïn Sefra, groupe des compagnies sahariennes de l'Ouest : état-major à Colomb-Béchar, compagnie de la Saoura (Tindouf), compagnie du Touat (Adrar), compagnie saharienne portée et groupe franc (Tindouf).

- Territoire de Ghardaïa (Laghouat).

- Territoire de Touggourt (Touggourt).

Troupes revenues de Syrie après juin 1941 :

- 6e régiment étranger d'infanterie (Sidi-bel-Abbès, Le Kreider, Féryville).

- Demi-brigade algérienne (IIIe bataillon du 29e RTA et bataillons du 22e RTA à Koléa, Laghouat, Orléansville).

- 16e régiment de tirailleurs tunisiens (Philippeville et Bône).

- 6e groupe autonome de chasseurs d'Afrique (un groupe porté, Maison-Carrée).

- 2e régiment de marche de spahis (Batna, Biskra).

- Groupe autonome d'artillerie métropolitaine du Levant (Constantine).

- 43e groupe de transmissions (Hussein-Dey).

- 29e escadron du train (Constantine).

Maroc

Les troupes de Vichy au Maroc appartiennent à l'Armée d'Afrique. Après le débarquement allié en Afrique du Nord du 8 novembre 1942, ces troupes se rallieront aux Alliés et constitueront l'ossature du Corps expéditionnaire français en Italie en novembre 1943, puis participeront au débarquement allié en Provence le 15 août 1944.

Division de Fès :

- Infanterie : 4e régiment de tirailleurs marocains (Taza, Boured) ; 5e régiment de tirailleurs marocains (Oudjda, Guercif) ; 11e régiment de tirailleurs algériens (Fès, Ghafsaï), un bataillon du 3e régiment étranger d'infanterie (Fès) ; un bataillon du 6e régiment de tirailleurs sénégalais (Fès).

- Cavalerie : un groupe d'escadrons à cheval du 1er régiment étranger de cavalerie (Fès) ; un groupe de découverte du 1er REC (Oudjda) ; un groupe automoteur et porté du 1er REC (Guercif, en réalité Meknès).

- Unités d'appui et de soutien : 63e régiment d'artillerie (Fès, Taza, Oudjda, Ouezzane) ; 41e bataillon de télégraphistes (Fès) ; 33e escadron du train ; trois groupes d'escadrons de la 9e légion de la Garde.

Division de Meknès :

- Infanterie : 7e régiment de tirailleurs marocains (Meknès, Mideit) ; 8e régiment de tirailleurs marocains (Meknès, Ouezzan) ; trois bataillons du 3e régiment étranger d'infanterie (El Hajeb, Meknès, Khenifra).

- Cavalerie : 3e régiment de spahis marocains (Meknès); 10e groupe d'escadrons portés de chasseurs d'Afrique (Meknès).

- Unités d'appui et de soutien : 64e régiment d'artillerie (Meknès, Kasbah-TadIa) ; 31e bataillon du génie ; 41e bataillon de télégraphistes (Meknès); 33e escadron du train, un groupe d'escadrons de la 9e légion de la Garde.

Division de Casablanca :

- Infanterie : 1er régiment de tirailleurs marocains (Port- Lyautey, Souk el Arba) ; 6e régiment de tirailleurs marocains (Casablanca, Kasbah Tadla, Mediouna); Régiment d'infanterie coloniale du Maroc (Rabat, Casablanca, Mazagan) ; 6e régiment de tirailleurs sénégalais, état-major et un bataillon (Casablanca).

- Cavalerie : 1er régiment de chasseurs d'Afrique (Rabat, un groupe d'escadrons de reconnaissance, Rabat, deux groupes mixtes, portés et chars, Rabat et Casablanca) : 3e régiment de spahis marocains (un groupe d'escadrons, Rabat).

- Unités d'appui et de soutien : Régiment d'artillerie coloniale du Maroc (Casablanca), 31e bataillon du génie (Port- Lyautey), 41e bataillon de télégraphistes (Casablanca); 32e escadron du train, deux groupes d'escadrons de la 9e légion de la Garde.

Division de Marrakech :

- Infanterie : 2e régiment de tirailleurs marocains (Marrakech, Mogador et Agadir) ; 2e régiment étranger d'infanterie (Marrakech, Ouarzazat et Agadir) ; un bataillon du 6e régiment de tirailleurs sénégalais (Marrakech).

- Cavalerie : 4e régiment de spahis marocains (Marrakech et Tiznit).

Troupes revenues de Syrie après juin 1941 :

- Ve bataillon du 1er régiment tirailleurs marocains (Port-Lyautey).

- 33e bataillon du génie (Port-Lyautey).

- Régiment d'artillerie coloniale du Levant (Casablanca et Marrakech).

- 1er régiment de spahis marocains (Meknès).

Aviation :

- Armée de l'Air : Groupe aérien mixte no 11, Groupe de chasse 1/15 à Rabat, Groupe de bombardement 1/22 à Salé, Groupe de chasse 2/15 et Groupe de bombardement 1/32 à Casablanca, Groupe de bombardement 2/32 à Meknès.

- Aéronavale : 3e Flottille de bombardement et la 1re Flottille de chasse, à Port-Lyautey.

Marine :

- Cuirassé Jean Bart, contre-torpilleur Le Malin, croiseur Primauguet, contre-torpilleur Milan, contre-torpilleur Albatros, torpilleur L'Alcyon, torpilleur Fougueux,torpilleur Frondeur, torpilleur Brestois, torpilleur Boulonnais, torpilleur Tempête, torpilleur Simoun.

- Avisos et patrouilleurs : La Gracieuse, La Grandière, Cdt Delage, La Servannaise, L'Algéroise, La Tapageuse, La Sablaise, Chasseur, Victoria et Estafette.

- Groupe des sous-marins du Maroc : Sidi-Ferruch, Le Tonnant, Le Conquérant, La Sibylle, Amazone, Amphitrite, Antiope, La Psyché, Oréade, Méduse, Orphée.

Tunisie

Les troupes de Vichy en Tunisie appartiennent à l'Armée d'Afrique. Après le débarquement allié en Afrique du Nord du 8 novembre 1942, ces troupes se rallieront aux Alliés et constitueront l'ossature du Corps expéditionnaire français en Italie en novembre 1943, puis participeront au débarquement allié en Provence le 15 août 1944.

- Infanterie : 4e régiment de zouaves (Tunis, La Goulette, Bizerte) ; 4e régiment de tirailleurs tunisiens (Sousse, Gabès, Le Kef) ; 4e régiment mixte de zouaves et de tirailleurs ; 43e régiment d'infanterie coloniale (Bizerte, Menzel-Djemil, Tunis).

- Cavalerie : 4e régiment de chasseurs d'Afrique (deux groupes d'escadrons à cheval et mécanisé à Tunis, un groupe d'escadrons à cheval à Sousse) ; 4e régiment de spahis tunisiens (Sfax, Médenine).

- Appuis et soutiens : 62e régiment d'artillerie (Tunis, La Manouba, Bizerte), 412e groupement d’artillerie de DCA (Tunis, La Goulette, Sfax, Gabès) ; 34e bataillon du génie (La Goulette), 44e groupe de transmissions (Tunis), 26e escadron du Train (Tunis et Sousse), trois groupes d'escadrons de la 8e légion de la Garde.

Syrie

La Syrie et le Liban étaient des territoires, placés sous tutelle française par un mandat de la SDN, que les Français considéraient donc comme faisant partie de leur Empire. Début 1941, le général Dentz y commandait une armée de 37 700 hommes dont 28 000 indigènes[5] - [76]. En s'en échappant quelques mois avant pour rejoindre les Forces françaises libres en Palestine, le général de Larminat n'avait réussi à entraîner que 300 hommes[77].

Le , il se produit en Irak, pays sous influence britannique, un coup d'État anti-britannique soutenu par les services allemands. L'enjeu pétrolier est évidemment de première importance. Tout en négociant les protocoles de Paris dont l'un est relatif au Levant (nom alors donné à la région du Proche-Orient sous mandat français), Darlan, avec l'accord personnel du maréchal Pétain, approfondit la collaboration avec l'ennemi en lui accordant en Syrie un soutien technique, ainsi que la possibilité pour les avions de la Luftwaffe, d'utiliser les aérodromes de la Syrie pour aller bombarder les Britanniques en Irak. Darlan rencontre Hitler le , puis Otto Abetz avec lequel il signe les accords de Paris qui prévoient, entre autres, de façon explicite, l'utilisation des bases françaises en Syrie[78]. Le général Dentz nommé haut-commissaire au Liban en décembre 1940 fait passer en Irak, pour le compte des Allemands, deux trains d'armes françaises destinées aux partisans de Rachid Ali. 70 avions allemands transitent au-dessus de la Syrie et du Liban et un bon nombre s'y ravitaillent[76].

Lorsque les Britanniques en ont fini avec la rébellion de Rachid Ali, avec l'accord de De Gaulle, ils attaquent les forces françaises de la Syrie et du Liban le . 30 000 soldats britanniques épaulés par 6 000 hommes de la division de Français libres attaquent les 40 000 hommes du général Dentz. Le capitaine Collet se rallie avant la campagne avec quelques centaines de cavaliers tcherkesses, mais loin de se limiter à un « baroud d'honneur », le gros de l'armée française du général Dentz résiste[76]. Les combats durent jusqu'au 14 juillet et se soldent par 1 000 tués[5] et 5 000 blessés[5] pour les Français du général Dentz, 4 300 pertes du côté allié[5], dont 650 tués et blessés pour les Français libres et 4 060 tués et blessés pour les Britanniques. Le gros des troupes favorables au régime de Vichy regagne la France et l'Afrique du Nord. Malgré la dureté des combats qui viennent de les opposer, 5 500 hommes se rallient à la France libre, dont 2 700 européens[76]. Les Britanniques, qui ne souhaitaient peut-être pas le maintien d'une force française importante au Moyen-Orient, avaient rendu difficile le contact entre officiers français libres et les prisonniers vichystes[76].

Madagascar

Le débarquement britannique à Madagascar le est une conséquence de l'attaque de Pearl Harbor et de l'entrée en guerre des Japonais : l'île étant très peu défendue, les Japonais pourraient bien s'y installer[79]. Les liens entre Madagascar et la métropole sont particulièrement distendus : il a fallu plus de deux mois au nouveau gouverneur Armand Annet pour rejoindre son poste en avril 1942[79]. Les Britanniques n'ayant engagé que des forces relativement modestes, le débarquement à Madagascar sert aussi à tester les réactions des officiers de Vichy à une invasion alliée. Les Allemands, de leur côté, surveillent de près si le Gouvernement de Vichy fait son possible pour maintenir le pays dans la neutralité[80].

Dans un premier temps, les forces françaises sous le commandement du général Guillemet et du capitaine de vaisseau Maerten résistent sans parvenir à empêcher les Britanniques de s'emparer de Diego-Suarez. Tous les bateaux français mouillant à Diego-Suarez sont coulés[81] et le nouveau gouverneur Armand Annet refuse même de négocier un armistice avec les Britanniques. Ces derniers n'entreprennent la conquête de l'île entière qu'en septembre 1942. À ce moment-là, Darlan alors chef du Gouvernement ordonne de résister jusqu'au bout, y compris par des actions de guérilla[80]. Mais les forces françaises, écrit Paxton, combattent si mollement que les pertes britanniques ne dépassent pas le chiffre de 107 hommes. Comme les forces françaises ne se rendent pas avant le 6 novembre, les Allemands peuvent avoir l'impression que Madagascar a été bien défendue[80]. Sur les 1 200 Français faits prisonniers, 900 se rallient à la France Combattante[82].

Pendant toute la durée de l'opération, de Gaulle ne décolère pas. Les FFL ne sont pas impliquées et, sur place, les Français qui se sont ralliés ne sont pas utilisés. On a l'impression qu'à la France de Vichy et à la France libre, s'ajoute une troisième France, administrée par les Britanniques[81]. Si l'on considère, comme le fait Paxton, que l'opération de Madagascar est en quelque sorte une répétition pour tester la réaction de Vichy à une invasion alliée[80], comme ce sera le cas, quelques mois plus tard en Afrique du Nord, force est de constater que ce schéma de la troisième France est une préfiguration de la situation en Afrique du Nord entre novembre 1942 et avril 1943.

Indochine

L'Indochine française est encore plus isolée que Madagascar et dès le mois de septembre 1940, la présence japonaise dépasse le stade de la menace pour y devenir une réalité. L'Armée française y dispose de 90 000 hommes[6].

Le Japon impérial, lequel était en guerre contre la Chine depuis 1937 (Voir l'article Guerre sino-japonaise (1937-1945)), profite de la défaite française en Europe en juin 1940 pour adresser un ultimatum aux Français. Il entend occuper la frontière nord de l'Indochine et couper la voie ferrée de Haiphong au Yunnan, une des voies de ravitaillement de Tchang Kaï-chek[83]. Le général Catroux, gouverneur, accepte, faute de moyens pour s'y opposer[83]. Révoqué par Vichy le , il rejoindra la France libre[83]. L'amiral Decoux, qui lui succède le , est chargé d'appliquer à partir du 22 septembre l'accord passé le 30 août qui autorise la présence maximum de 25 000 soldats japonais au Tonkin ainsi que l'utilisation d'aérodromes[83]. En échange, le Japon reconnaît l'intégrité territoriale et la souveraineté française de principe en Indochine. Cet accord ne peut toutefois empêcher la violente occupation de Lang Son et le bombardement de Haiphong. Ce n'est que le 27 septembre que le Japon devient officiellement allié de l'Allemagne en signant le pacte tripartite. De l'échec des troupes françaises dans le Haut-Tonkin, Decoux retire la conviction « […] qu'il valait mieux ne plus tenter à nouveau une telle expérience contre l'Armée japonaise »[84].

Fin 1940, la guerre franco-thaïlandaise est déclenchée par la Thaïlande (que les Français appellent alors le Siam) qui, armée par le Japon, profita de l'affaiblissement de la France depuis sa défaite face à l'Allemagne pour attaquer l'Indochine française. Le but était de récupérer les territoires perdus situés au Laos et au Cambodge, qui lui furent ravis par la France en 1893, 1902, 1904 et 1907.

Le , à Phum Préav, se déroule une contre-offensive française lancée par le 5e régiment étranger d'infanterie qui, malgré une infériorité en hommes et en matériel fait subir de lourdes pertes aux forces thaïlandaises. Le lendemain, la flottille de la Marine nationale en Indochine coule la flotte thaïe lors de la bataille de Koh Chang. Mais, sous la « médiation » japonaise, le , la France est contrainte de signer un traité de paix, par lequel elle abandonne à la Thaïlande les provinces de Battambang et de Siem Reap, enlevées au Cambodge, et celles de Bassac et Pak Lay, prises au Laos[83]. Ces provinces seront restituées à l'Union Indochinoise en 1945.

Le , le Japon impose un accord économique et financier signé à Tokyo par lequel le Japon est notamment associé à l'exploitation et à l'exportation des richesses minérales et énergétiques[83]. Le , en vertu des accords Darlan-Kato, l'Indochine entre dans un dispositif militaire de défense commune. Pratiquement, le Japon dispose de huit aérodromes et deux bases navales, les forces nippones, sans limitation d'effectifs ont droit d'accès à tout le territoire. Ces concessions permettent à Decoux d'obtenir que l'administration, l'armée et la police ne soient pas coiffées par les Japonais qui disposent ainsi d'une excellente base de départ pour leur conquête des Indes néerlandaises[83].

Un équilibre s'établit entre l'autorité de Decoux et celle des Japonais : ces derniers qui tiennent finalement au maintien du statu quo s'abstiennent à partir de 1942 de monter les sectes de Cochinchine contre les Français, et de son côté, Decoux, hostile par tempérament à la résistance, et surtout convaincu qu'elle conduirait à tendre les rapports franco-japonais et porterait par ricochet atteinte à la souveraineté française, fait pourchasser et emprisonner les gaullistes. Leurs biens sont confisqués et leurs familles quelquefois inquiétées[85].

Les Français de Decoux et les Japonais ont un autre ennemi commun : en conformité avec les directives du Komintern, le communiste Nguyen Ai Quoc, plus connu sous le nom de Hô Chi Minh a annoncé le la création du Viêt Nam Doc Lap Minh, en agrégé Viêt-Minh par la fusion du Parti communiste indochinois, fondé en 1930, et d’éléments nationalistes. C'est un front contre les Français, leurs collaborateurs locaux et les Japonais[85]. Après avoir été emprisonné par les Chinois nationalistes, Hô Chi Minh va finalement bénéficier de leur aide. Au cours de l'année 1943, le Viet Minh réussit à étendre son emprise sur la Haute Région et ce n'est qu'en automne 1944 que l'armée de Decoux le contraint à se replier vers les zones les plus accidentées[85].

À ce moment-là, Decoux n'est plus le représentant du Gouvernement de Vichy qui n'existe plus, depuis juillet 1944. Le général Mordant, commandant de toutes les forces armées d'Indochine qui avait fait acte d'allégeance au général de Gaulle à l'automne 1943 a été investi en septembre 1944 délégué général du Gouvernement. Mais Decoux a reçu la mission de demeurer dans ses fonctions de la bouche du commandant de Langlade, envoyé du Gouvernement provisoire, parachuté le . Il s'agissait de ne pas donner l'éveil aux Japonais[85] - [86].

La collaboration militaire et les accords de Paris

Hitler ne veut pas d'une collaboration militaire institutionnelle entre la France et l’Allemagne : il se méfie des Français, et même des collaborateurs déclarés. De plus, après l'écrasante défaite de 1940, l'Armée française fait bien pâle figure[87] - [88].

D'un autre côté, Pétain et les différents personnages de Vichy, pratiquent la collaboration d'État dans divers domaines, précisément dans l'espoir d'obtenir pour la France un rôle de second dans l'Europe de l'« ordre nouveau »[88].

La neutralité française initialement affichée permet de fait aux Allemands de se reposer sur l'Armée française pour repousser d'éventuelles attaques britanniques en métropole ou dans l'Empire français[87]. L'Armée d'armistice est limitée à 100 000 hommes en métropole, mais elle comprend 450 000 hommes dans les diverses colonies[6]. En septembre 1940, après que l'Afrique-Équatoriale française (AEF) eut basculé dans le camp de la France libre, à Dakar, l'armée restée loyale à Vichy repousse les forces navales anglaises et françaises libres[89].

Darlan essaye de marchander d'importantes concessions militaires et politiques, en signant les Protocoles de Paris paraphés le . Ces protocoles consistent en quatre documents dont les trois premiers concernant l'utilisation par les Allemands des bases de Bizerte (Tunisie), de Dakar (Sénégal) et d'Alep (Syrie), et l'engagement par les Français à défendre ces bases contre une éventuelle attaque britannique ou américaine (alors que l'Allemagne, elle-même, n'est pas encore en guerre avec les États-Unis)[90] - [91]. Ces concessions visaient à obtenir un renforcement de l'Armée d'armistice. La véritable contrepartie espérée résidait dans un quatrième document qui contenait toutes les concessions politiques demandées aux Allemands, mais ne fut jamais signé par une autorité allemande d'un niveau supérieur à celui de l'ambassadeur d'Allemagne Otto Abetz[90] - [91].

Malgré l'opposition de Weygand, chef des armées en Afrique, le Gouvernement de Vichy relance les Allemands durant tout l'automne 1941, mais ne ratifiera jamais ces accords[90]. Darlan consentira alors, à la manière de Laval, à des concessions sans contreparties : des fournitures (camions, carburant, pièces d'artillerie) sont livrées à Rommel via la Tunisie. Quelques vedettes lance-torpilles transitent par le Rhône[90]. Quant au protocole sur la Syrie, il a été immédiatement appliqué, avant toute signature, et permit à la Luftwaffe de bombarder à partir de la Syrie les forces britanniques en Irak. Aussi a-t-il entraîné une riposte des Britanniques et des Français libres au Levant, qui vont récupérer les territoires de Syrie et du Liban après plus d'un mois de combats ayant fait plusieurs milliers de victimes dans les deux camps[92]. Il représente le cas de concessions militaires les plus poussées de la part de Darlan et de Pétain[92].

Après l'été 1941, c'est à l'extérieur du Gouvernement que tous les mouvements collaborationnistes s'unissent plus ou moins avec la bénédiction de l'ambassadeur Otto Abetz pour créer la « Légion des volontaires français » (LVF), qui est en fait une association de droit privé. De juillet 1941 à juin 1944, 16 000 volontaires se présentent, parmi lesquels 7 000 hommes sont retenus pour être engagés sur le front russe. La LVF est financée et entretenue par les Allemands, ils combattent dans des unités allemandes et portent l'uniforme allemand[93]. Après un premier affrontement peu convaincant avec les forces soviétiques, le 536e régiment d'infanterie dans lequel sont regroupées les troupes de la LVF, est ramené à l'arrière et confronté aux seuls partisans. L'ensemble des collaborateurs engagés sous l'uniforme allemand (LVF, Milice et Waffen-SS français) sera ensuite regroupé dans la division Charlemagne[94] - [95].

Une tentative de récupération de la LVF sous l'appellation de Légion tricolore par le Gouvernement de Vichy sera un cuisant échec en grande partie parce que le Gouvernement voulait en faire une force française sous uniforme français ce qui n'était pas du tout du goût des Allemands[93]. Bien que Pétain ait déclaré le que la LVF détient « une part de notre honneur militaire », les militaires de carrière la méprisent et rares sont ceux qui s'y engageront[18].

En novembre 1942, lors du débarquement allié en Afrique du Nord, après des combats, parfois assez violents, comme ceux qu'ordonne au Maroc le général Noguès pour résister aux Américains, à partir du 11 novembre, le général Juin et la plupart des officiers français en Afrique du Nord se sont joints aux Alliés, en Algérie et au Maroc[96]. Cependant, en Tunisie, les amiraux Derrien et Esteva restent fidèles au maréchal qui a ordonné aux forces françaises d'Afrique de résister et de combattre les Alliés[97] - [98].

À la suite du débarquement allié en Afrique du Nord, une unité militaire, la Phalange africaine (parfois appelée « compagnie Frankonia »)[99] qui ne regroupera pas plus de 300 hommes est constituée en Tunisie pour combattre les Alliés aux côtés des forces de l'Axe. Elle sera écrasée fin avril 1943[93] - [100].

Désirs de revanche et actions anti-allemandes

Si des contacts ont pu avoir lieu entre certains officiers de l'Armée d’armistice et certains résistants comme Henri Frenay[101] voire avec des envoyés de De Gaulle comme Fourcaud[102], pour l'essentiel, les actions anti-allemandes, menées par des groupes d'officiers en infraction par rapport aux accords d'armistice, n'ont aucune connexion ni avec la Résistance intérieure, ni avec de Gaulle. Les contacts avec les Britanniques furent extrêmement rares, ceux avec les Américains plus fréquents.

La référence historique qui guide les officiers qui entendent préparer une revanche est celle des lendemains de la Bataille d'Iéna où les Prussiens vaincus en 1806 étaient parvenus à maintenir en secret une puissante armée qui se retournera contre Napoléon en 1813 (Voir l'article Royaume de Prusse)[103].

De Gaulle, qui ne cesse d'espérer que l'Armée finira par basculer de son côté, guette tous les signes avant-coureurs d'un ralliement et qualifie de « résistance » l'attitude de certains militaires de l'Armée d'armistice :

« […] Les premiers actes de résistance étaient venus des militaires. Des officiers ayant appartenu aux états-majors de l'Armée et des régions soustrayaient du matériel aux commissions d'armistice. Le service de renseignements continuait d'appliquer dans l'ombre des mesures de contre-espionnage et par intervalles, transmettait aux Anglais des informations. […] Dans ce qui restait d'unités constituées, presque tous les officiers, les gradés, les soldats ne cachaient pas leur espérance de retourner au combat[104]. »

Camouflage du matériel et planification secrète

Selon les accords d'armistice dont les modalités pratiques étaient précisées par la commission de Wiesbaden, l'Armée d'armistice devait se contenter d'un équipement rudimentaire. Il était d'abord prévu que les excédents d'armes devaient être stockées dans des dépôts contrôlés par les Allemands, mais le , les chances de voir l'Angleterre demander la paix devenant de plus en plus faibles, le général von Stülpnagel, chef de la commission informe son homologue français, le général Huntziger que les armes de catégories les plus importantes doivent être transférées en Allemagne[105].

Les Allemands qui avaient eux-mêmes pratiqué la dissimulation avant la guerre se méfiaient naturellement des possibilités de camouflage que les Français pouvaient mettre en œuvre à leur tour. Pourtant, un rapport du commandement de l'Armée allemande (OKH) daté du conclut : « qu'il n'y a pas de grands stocks de matériels cachés en France. Les chars et canons abandonnés ont été transférés en Allemagne ou entreposés dans des dépôts sous contrôle allemand […] ». Pourtant, lorsqu'en novembre 1942, les Allemands occuperont la zone libre, ils seront surpris d'y découvrir 536 dépôts secrets renfermant un volume d'armement assez considérable[105].

Le camouflage d'armes a été une pratique répandue à tous les échelons de l'Armée dès le début du mois de juillet 1940 (début juillet, par une lettre manuscrite, le général Colson, ministre de la Guerre, demande aux commandants des régions militaires de procéder au camouflage du matériel et des approvisionnements[7]) et bénéficiant de toutes sortes de complicités. Et en partie organisé par l'État-major de l'Armée (EMA)[106]. La complicité des autorités est moins évidente après le 6 septembre, les Allemands commencent à resserrer leur contrôle sur l'Armée d'armistice, et Huntziger qui a été nommé ministre secrétaire d'État à la Guerre voudrait bien prouver aux autorités d'occupation que les Français honorent loyalement leur part de l'accord[105].

Au sein du commandement de l'Armée d'armistice, l'organisation illégale mise en place pour superviser les stocks clandestins d'armes et véhicules s'appelle « Conservation du Matériel » ou CDM qui veut aussi dire « Camouflage du Matériel ». Elle a été créée par le commandant Émile Mollard, lui-même nommé chef de la section « Matériel » du 1er bureau par le colonel Picquendar, chef d'état-major de l'Armée de terre. La section « Matériel » sert de couverture légale à Mollard qui désigne un représentant local du CDM dans chaque région militaire[107] - [108].

Une des actions du CDM est la constitution d'une flotte de camions militaires sous le couvert de compagnies de transport civiles à qui les véhicules sont cédés étant entendu que l'Armée pourrait les utiliser en cas d'urgence. 3 720 véhicules sont ainsi détournés vers 18 sociétés civiles souvent dirigées et organisées par des officiers et des sous-officiers en congé d'armistice[107] - [108] (Henri Amouroux parle de « plus de 3 500 camions et autocars[108]). Ce n'est qu'en décembre 1943 que les Allemands découvrent le pot aux roses. Le commandant Mollard et beaucoup de ses collaborateurs sont alors arrêtés. 949 camions seront confisqués par les Allemands et 134 seulement seront utilisés par des groupes de Résistance[107].

La phase de collecte, d'identification et de camouflage des armes s'achève au printemps 1941, mais le CDM s'occupe alors d'entretenir le matériel camouflé pour qu'il reste en état de fonctionnement. De fait, lorsque les Allemands découvrent les caches d'armes, ils notent que le matériel a été soigneusement entretenu[107].

Paxton estime que pour l'armement léger, l'ensemble du matériel camouflé en France métropolitaine correspond à 80 % au plus du matériel équipant officiellement l'Armée d'armistice. À cet armement léger, il faut ajouter une centaine d'armes lourdes comme les canons anti-chars que l'Armée d'armistice n'était pas autorisée à posséder[107]. Selon Henri Amouroux, durant l'hiver 1940-1941, c'est 65 000 fusils, 9 500 mitrailleuses et fusils-mitrailleurs, 200 mortiers, 55 canons de 75 mm, des canons antichars et antiaériens qui sont ainsi camouflés[109] - [110]. Fin 1941, le général Picquendar, chef d'État-Major de l'Armée, estime à un total de 15 à 18 milliards de francs la valeur des armes et des munitions dissimulées[109].

Le volume de l'ensemble du matériel camouflé en Afrique du Nord est du même ordre de grandeur que celui camouflé en métropole. Après novembre 1942, les deux stocks d'armes ne connaîtront pas le même destin, puisque la plus grosse partie de celui de métropole tombera entre les mains des Allemands alors que celui d'Afrique du Nord restera entre les mains de l'Armée d'Afrique passée du côté des Alliés. À Annecy, le chef de bataillon du 27e bataillon de chasseurs alpins, le lieutenant-colonel Vallette d'Osia avait procédé au camouflage des armes avec les encouragements du lieutenant-colonel de Linarès, sous-chef d'état-major[103]. Le service « Camouflage du Matériel » est confié au lieutenant Morel[103] qui deviendra célèbre sous le nom de Tom Morel. Vallette d'Osia qui passe dans la clandestinité le lorsque le préfet le somme de livrer aux Allemands les armes des dépôts clandestins estime à un cinquième seulement la part qu'il parviendra à sauver pour les besoins des premiers maquis[111].

À côté du camouflage du matériel, l'élaboration de plans visant à impliquer l'Armée d'armistice dans la libération de la France est une autre entorse aux termes de l'armistice. C'est surtout après l'inversion du cours de la guerre consécutif à l'invasion de l'Union soviétique et à l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941 que de tels plans deviennent d'actualité[112].

Au cours de l'été 1941, le lieutenant-colonel Touzet du Vigier est chargé par le général Picquendar de constituer un bureau d'études secret qui va examiner la possibilité de tripler l'Armée d'armistice. L'idée dominante de Touzet du Vigier est de préparer une action combinée avec des forces de débarquement anglo-américaines en Méditerranée. De nombreux autres projets hypothétiques sont élaborés par divers groupes au sein de l'Armée, comme la prise par surprise de La Rochelle pour mettre à disposition de forces de débarquement alliées un port en eau profonde[112]. Les autorités allemandes ayant interdit toute reconstitution d'archives pouvant servir de base à une éventuelle mobilisation, les officiers chargés de la mobilisation clandestine, dont René Carmille, directeur du Service national des statistiques, constituent des archives d'état-civil sur cartes perforées dans le cadre de cette administration[112].

Ces différents plans rencontrent aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie un accueil plutôt timide et réservé[113], mais surtout, ils sont élaborés en vase clos, sans consultation des Alliés et sans tenir compte de leur stratégie mondiale[18]. De ce fait, ces plans manquent de réalisme comme le prouveront les événements de novembre 1942 où il s'avérera qu'au moment où les Alliés prennent pied en Afrique du Nord et où les Allemands occupent la zone libre, aucun officier ayant conçu ces plans n'imaginera les mettre à exécution[112].

Les services spéciaux

C'est le commandant Louis Rivet, commandant des services spéciaux militaires depuis 1936 qui organise les mêmes services de l'Armée d'armistice, mais dans la clandestinité, puisque la convention d'armistice stipule la dissolution de tels services. La mission officielle du Bureau des menées antinationales (BMA) est la lutte contre l'espionnage, le sabotage, les menées communistes, et plus généralement « antinationales ». Sa mission secrète consiste dans la protection de l'Armée d'armistice contre l'espionnage allemand et italien, la couverture des services de renseignements clandestins et l'exploitation des renseignements accumulés par les « Travaux Ruraux » (TR) qui couvre non seulement contre-espionnage militaire, mais aussi le traitement des agents qui ont pénétré l'Abwehr depuis 1930. En août 1942, les Allemands obtiennent la dissolution des BMA. Le dispositif était connu des généraux Weygand et Colson. Le statut du personnel de renseignement est signé par Pétain le [114].

Les services de renseignement ont-ils vraiment travaillé avec les Alliés comme le suggère la dissolution des BMA en août 1942 ? En 1954, de Gaulle, dans ses Mémoires, note, à propos de l'Armée d'armistice que « Le service de renseignements continuait d'appliquer dans l'ombre des mesures de contre-espionnage et par intervalles, transmettait aux Anglais des informations[73]. ». Dans les années 1960, Paxton pense que les accusations portées par les Allemands sur d'éventuels contacts avec les services secrets alliés étaient inexactes et que les occupants surestimaient l'opposition au sein de l'Armée d'armistice[115]. En 1994, les archives des services spéciaux sont revenues de Moscou où elles avaient été transférées par les Soviétiques en 1945. Treize rapports mensuels couvrent la période de janvier 1941 à juin 1942[114].

Il ressort de ces archives que l'adversaire prioritaire des BMA est l’Abwehr : parmi les 688 suspects arrêtés pour faits d'espionnage, 264 condamnations ont été prononcées dont 194 concernant des personnes travaillant pour l'Allemagne, parmi lesquelles 30 agents de l’Abwehr sont condamnées à mort[116] - [117]. Parallèlement à ces activités de contre-espionnage, le BMA collecte également, par le biais des TR, des renseignements sur les « menées antinationales » de partis ou d'organisations particulièrement ciblées comme le Parti communiste, les partis collaborationnistes et les milieux gaullistes. Ces renseignements peuvent conduire à des arrestations et à des condamnations : toujours de janvier 1941 à juin 1942, il y a 173 condamnations de gaullistes et 443 de communistes dont une dizaine de condamnations à mort[116].

La dissolution par le Gouvernement Darlan des BMA est consécutive à l'affaire Henri Devillers, du nom d'un agent allemand qui avait infiltré le mouvement de résistance Combat et ayant été arrêté par la Surveillance du Territoire vichyssoise est exécuté le 19 juin 1942[114].

Prévenus par l'Intelligence service, le colonel Rivet, chef du service de renseignement des trois armées (terre, air, mer) et le colonel Ronin, chef du service de renseignements de l'Armée de l'air sont exfiltrés vers Alger le 5 novembre 1942. Le commandant Paul Paillole qui avait été nommé à la tête du « Service de Surveillance Militaire » (SSM) les rejoint le 13 janvier 1943, accompagné du colonel Pierre du Crest de Villeneuve (SR Terre) et d'André Poniatowski[118]. Ils poursuivront leurs activités au sein du SR reconstitué, sous l'autorité du général Giraud[114].

Novembre 1942

Le débarquement allié en Afrique du Nord

.jpg.webp)