Chronologie de l'Alsace annexée (1939-1945)

Cette chronologie de l'Alsace annexée pendant la Seconde Guerre mondiale, liste les principaux événements qui se sont déroulés pendant l'annexion de la région par le Troisième Reich ou qui en découlent.

Contexte

Après la défaite de la France, l’Alsace est annexée de facto, le , au territoire allemand, par un décret d'Adolf Hitler dont la publication fut interdite, pour former le « Gau Oberrhein » (Gau du Rhin supérieur) . Le territoire est placé sous l’autorité du Gauleiter Robert Wagner au sein du Gau Baden-Elsass. (Alsace et pays de Bade)[1].

Le Reich annexe l'Alsace française de facto et non de jure. Le système administratif et les lois allemandes sont mis en place, en violation formelle des clauses de l'armistice du 22 juin 1940, et ce, malgré les protestations écrites du gouvernement de Vichy, auprès de la Commission de Wiesbaden, formulées en et et restées sans réponse[1].

Germanisation et nazification

Le Gauleiter Robert Wagner, compagnon de la première heure d'Adolf Hitler, va mettre en œuvre une politique basée sur la terreur. Le Führer lui demande de germaniser et nazifier l'Alsace en 10 ans, Robert Wagner déclare qu'il le fera en cinq. Rapidement, le nom des rues, des familles et les prénoms sont germanisés. Les associations existantes sont supprimées (scoutismes, sportives, humanitaires…) et remplacées par les organisations dépendantes du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP). Le Français et tout ce qui touche à la France est interdit. Puis viennent les expulsions des indésirables : juifs, populations originaires d'Afrique du nord, les Tziganes, les francophiles, les cadres, les communistes et les Français arrivés après le dont les biens sont mis sous séquestre. Les cadres et les hauts fonctionnaires viennent d'Allemagne ou sont des autonomistes alsaciens. Les fonctionnaires alsaciens (policier, instituteurs…) sont envoyés en stage en Allemagne pour être « rééduqués »[2].

Le Camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck est créé pour rééduquer les récalcitrants. À quelques kilomètres, le Camp de concentration de Natzweiler-Struthof voit le jour. Il est le seul sur le territoire français.

Résistance

La résistance alsacienne existe. Elle prend une forme différente de celle du reste de la France car, la plupart des hommes en âge de porter les armes sont soit évadés de la région, pas rentrés de l'évacuation de 1939 ou à partir d' incorporés de force. De ce fait, les femmes sont très actives dans les filières d'évasion comme celle de l'Équipe Pur Sang. Ces filières se constituent dès 1940, avec la présence de nombreux prisonniers de guerre (PG), attendant dans la région leur internement dans les Oflag et Stalag en construction en Allemagne. Souvent détruites, elles existent pendant toute la guerre[2].

La première organisation à voir le jour, est la Septième colonne d'Alsace (réseau Martial) qui ne sera jamais détruite par les Allemands. Elle travaille au profit de Vichy et Londres. Elle crée des unités de combats, les Groupes mobiles d'Alsace, avec les Alsaciens-Mosellans réfugiés en zone libre, Suisse et des Vosgiens[3].

Deux autres organisations d'envergure voient le jour, celle du docteur vétérinaire Charles Bareiss et dans le domaine syndical celle de Georges Wodli[3].

Les renseignements de l'armée d'armistice ont deux branches du réseau Kléber : Saturne et Uranus[2].

Enfin, les jeunes, souvent mineurs, comme ceux du Front de la jeunesse alsacienne (FJA), de la Légion C 40, de la Main noire et de Feuille de lierre, s'organisent spontanément pour lutter contre la germanisation et la nazification de la région. Dans le reste de la France, de nombreux Alsaciens réfugiés ou évadés d'Alsace et de la Wehrmacht rejoignent la Résistance et participent aux combats de la Libération[3].

La Libération

L'Alsace est la dernière région de France à être libérée. Les premières troupes alliées entrent depuis la trouée de Belfort. Les Allemands se replient et tiennent la poche de Colmar ainsi que le nord de la région[3].

Strasbourg est libérée par une charge, depuis le massif des Vosges, de la 2e DB. Lors de l'opération Nordind, les Allemands tentent de reprendre la ville qui résiste, dans un premier temps grâce aux FFIA[Notes 1], à une compagnie de gardes républicains et quelques éléments de l'armée française[2].

Avant l'annexion

Février

- : arrestation de l'autonomiste Karl Roos qui est emprisonné à Nancy.

- : un nouveau plan d'évacuation de la population civile des futures zones de combat est approuvé en remplacement de celui du . Les centres de recueils, où doivent être réalisés les convois d'évacuation des évacués, sont plus éloignés de la frontière.

Avril

- : le mouvement pro-nazi Jungmannschaft de Hermann Bickler est interdit en France.

Mai

- : les autorités françaises réalisent un exercice de mise sur pied des centres de recueil du plan d'évacuation de la population civile des futures zones de combat.

- : le pasteur germanophile et autonomiste, Carl Maurer est arrêté.

Septembre

- :

- le Troisième Reich envahit la Pologne.

- la France décrète la mobilisation générale.

- plusieurs centaines de milliers d'habitants des communes en avant de la ligne Maginot et de la bande rhénane sont évacuées vers le Sud-Ouest de la France. Mulhouse et Haguenau ne sont pas évacués.

- : l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne c'est le début de la Drôle de guerre.

- : l'URSS envahit la Pologne.

- : le gouvernement français d'Édouard Daladier dissout le Parti communiste français (PCF).

Octobre

- les leaders de l'autonomisme alsacien-lorrain sont arrêtés et transférés à la prison militaire de Nancy, d'où leur surnom de Nanziger (« Nancéiens »).

- : Charles Roos, chef du parti autonomiste Unabhängige Landespartei, est condamné à mort pour « espionnage au profit de l'ennemi ».

Novembre

- : Monseigneur Ruch, évacué en Dordogne revient à Strasbourg pour célébrer un service religieux à la cathédrale en l'honneur du 21e anniversaire du retour de l'Alsace à la France.

Février

- : Charles Roos, chef du parti autonomiste Unabhängige Landespartei, condamné à mort le , est fusillé par les autorités françaises à Champigneulles.

Mai

Juin

- : la Wehrmacht franchit le Rhin sur un front de 30 km entre Schoenau-Marckolsheim-Neuf-Brisach. Elle tente depuis le Palatinat de prendre d'assaut la ligne Maginot au nord de l'Alsace.

- :

- les Allemands entrent dans Colmar et Selestat.

- le maréchal Philippe Pétain demande les conditions de l'armistice.

- :

- les dernières troupes françaises évacuent Strasbourg.

- le secteur fortifié de Haguenau résiste aux assauts allemands.

- Charles De Gaulle lance son appel à Londres sur les ondes de la BBC.

- : les Allemands entrent dans Strasbourg déserté.

- :

- les soldats allemands arrivent au sommet du Vieil-Armand puis se réunissent au cimetière militaire de la Grande Guerre pour une petite cérémonie à l'issue de laquelle le drapeau nazi est hissé.

- Robert Ernst, futur maire allemand de Strasbourg, crée l'Elsässer Hilfsdienst (« Service auxiliaire alsacien ») organisme d'aide au retour des Alsaciens évacués (biens de première nécessité, dédommagement, accueil en fanfare, conférences) mais aussi l'antichambre du parti nazi.

- Robert Wagner est nommé par Adolphe Hitler Gauleiter du Gau Oberrhein qui regroupe l'Alsace et le pays de Bade. L'Alsace est annexée de fait au mépris du droit international.

L'annexion de fait

1940

- : le Gauleiter du pays de Bade, Robert Wagner, s'installe provisoirement à Colmar.

- : signature à Rethondes de la convention d'armistice avec l'Allemagne.

- : signature à Olgiata de la convention d'armistice avec l'Italie.

- : entrée en vigueur des deux armistices.

- : depuis le massif du Donon, trois colonnes de prisonniers de guerre français du 43e corps d'armée de forteresse se dirigent en deux étapes vers Strasbourg. Dans les villages, la foule alsacienne acclame les Français vaincus.

- : Adolf Hitler visite Strasbourg le jour du 21e anniversaire du Traité de Versailles.

Juillet

- un groupe d'adolescents, de 13 à 16 ans, créent la Légion C 40, un groupe de renseignement et de sabotage.

- :

- à Schirmeck-Vorbruck, est ouvert un camp de transit qui devient rapidement un camp de sûreté.

- reddition de la garnison de l'ouvrage de Schoenenbourg commandé par le colonel Jacques Schwartz.

- Robert Ernst est nommé Général Référent pour la question alsacienne auprès du Gauleiter Robert Wagner.

- :

- le gouvernement français s'installe à Vichy.

- Adolphe Hitler visite Mulhouse.

- la langue française est interdite en Alsace.

- : le Gauleiter Robert Wagner nomme les Kreisleiter d'Alsace.

- : formation des hitlerjugend (« Jeunesses hitlériennes »), à Strasbourg.

- : première parution du journal Strassburger Neueste Nachrichten (« Dernières nouvelles de Strasbourg »). Titre transposé en allemand du plus grand quotidien alsacien dont les équipes évacuées à Montpellier, éditent l'Écho des réfugiés.

- : le pasteur Robert Hoepffner, réfugié à Périgueux, président élu à la tête de l'Église de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, est remplacé par le pasteur Carl Maurer, autonomiste alsacien, nommé par les autorités allemandes. Le Gautleiter Robert Wagner le confirme à son poste le .

- : le Gauleiter Robert Wagner décrète que les lois raciales du Reich (Lois de Nuremberg) entrent en vigueur en Alsace.

- : un drapeau français est hissé clandestinement sur la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et sur le monument aux morts de Sentheim.

- : Adolphe Hitler ordonne la libération des Nanziger (« Nancéiens »), internés par les autorités françaises en .

- :

- le Gauleiter Robert Wagner prononce son premier grand discours lors d'une réunion des 13 responsables allemands des arrondissements alsaciens à l'Hôtel de la Préfecture à Strasbourg. Il y expose les grandes lignes de la politique de nazification de l'Alsace.

- début des expulsions des ressortissants de la « France de l'intérieur[Notes 2] », des juifs, des Roms et des éléments francophiles alsaciens.

- : arrivée des 60 premiers détenus au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck. Karl Buck est nommé commandant du camp.

- : dans le manifeste des Trois-Epis, les Nanziger (« Nancéiens ») réclame le rattachement de l'Alsace à l'Allemagne.

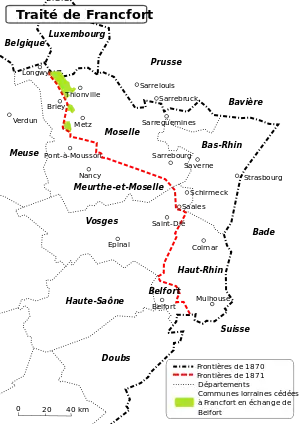

- : rétablissement officiel de l'ancienne frontière de 1871-1918 définie dans le traité de Francfort le 10 mai 1871.

Le Troisième Reich rétabli de fait les frontières du Traité de Francfort de 1871.

Le Troisième Reich rétabli de fait les frontières du Traité de Francfort de 1871. - : le Gauleiter Robert Wagner ordonne de « défranciser » les devantures de magasin.

- : première conférence de propagande à Colmar où Robert Ernst, René Hauss et Joseph Rossé tiennent un discours.

Août

- :

- Adolf Hitler décrète par ordonnance que l'administration provisoire de l'Alsace et de la Moselle est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur du Troisième Reich.

- ouverture officielle du camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck destiné à la « rééducation » des Alsaciens Mosellans réfractèrent au régime Nazi.

- : fondation d'un premier réseau de résistance le futur Confrérie Notre-Dame avec un Alsacien dans ses rangs : Paul Armbruster.

- : par décret d'Adolf Hitler, l'administration civile allemande se substitue à l'administration militaire en Alsace.

- : arrivée à la gare de Strasbourg du premier train qui ramène des déplacés. Les 780 évacués strasbourgeois sont accueillis en grande pompe par Robert Ernst nommé maire de la ville par les Nazis.

- : le Gauleiter Robert Wagner est confirmé dans ses attributions.

- : le Gauleiter Robert Wagner institue un Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace »).

- : l'émetteur Radio-Stuttgart diffuse la première émission consacrée entièrement à l'Alsace.

- : 41 410 strasbourgeois sont de retour sur les 193 000 évacués.

- : introduction en Alsace du timbre-poste allemand.

- :

- les autorités nazies organisent une rencontre de football entre les équipes de Strasbourg et de Pforzheim au stade de la Meinau.

- le Gauleiter Robert Wagner ordonne la dissolution de toutes les associations de jeunes (culturelles, sportives ou confessionnelles) d'Alsace et la saisie de leurs avoirs.

- : réorganisation, d'après les lois correspondantes allemandes, des Caisses d'Epargne et des Compagnies d'assurances en Alsace et leur intégration dans les organismes correspondants du Troisième Reich.

- : l'Oberstadtkommisssar (« haut-commissaire de la ville ») Robert Ernst débaptise la place Broglie à laquelle il donne le nom de place Adolf-Hitler-Platz.

- : cérémonie officielle pour la germanisation du nom des rues et places de Strasbourg.

- : le général von Stulpnagel exige du régime de Vichy le retour, en Alsace, des jeunes alsaciens encore en France.

- :

- le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance interdisant aux Alsaciens d'écouter les stations radiophoniques étrangères.

- l'Oberstadtkommisssar (« haut-commissaire de la ville ») Robert Ernst fait procéder à la démolition de la statue de Louis Pasteur qui se dresse devant le palais de l'université.

Septembre

- à Strasbourg, Marcel Weinum crée un réseau de jeunes adolescents résistants, de 14 à 18 ans, la Main Noire.

- : À Thann, les résistants, Paul Dungler, Marcel Kibler et Paul Winter, fondent l'organisation de la Septième colonne d'Alsace (Réseau Martial).

- :

- seuls 73 818 strasbourgeois ont été rapatriés dans leur ville sur les 193 000 évacués.

- création en Alsace des Hitlerjugend (HJ) et de leur équivalent pour les jeunes filles les Bund Deutscher Mädel (BDM). L'adhésion est facultative.

- :

- le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance visant à dissoudre toutes les associations sportives ou sociétés de gymnastique, ou de caractère politique ou confessionnel.

- à Strasbourg, défilé de Sturmabteilung (SA) venus du pays de Bade.

- : les organisations nazies de jeunesse, Hitler Jugend et Bund Deutscher Mädel, s'implantent officiellement en Alsace. Le Gauleiter Robert Wagner organise le premier grand rassemblement de la Hitler Jugend du Gau Baden-Elsass à Strasbourg sous la présidence du Kreisleiter Hermann Bickler.

- : à Lyon, création de l'Association d'Entraide des Réfugiés d'Alsace et de Lorraine (AERAL).

- : à Strasbourg, tentative d'incendie de la Synagogue consistoriale.

- : manifestation des Sturmabteilung (SA) de Haguenau (officiellement 300 personnes).

- : lors d'une visite du Reichsführer Heinrich Himmler en Alsace les Nanziger (« Nancéiens ») sont promus. Hermann Bickler est nommé Standartenführer SS, et Paul Schall, Friedrich Spieser et Louis Benmann sont promus Sturmbannführer SS.

- : grande manifestation de propagande à l'occasion du retour du 100 000 ème Strasbourgeois sur les 193 000 évacués.

- : le Gautleiter Robert Wagner donne jusqu'au aux Alsaciens portant un prénom ou un nom à consonance française pour le germaniser ou en changer[Notes 3].

- : officiellement depuis le mais effectivement à partir du 23, les cartes de rationnement apparaissent en Alsace.

- : création du premier groupement de l'Opferring[Notes 4] en Alsace à Schiltigheim.

- : tous les permis de conduire français sont transformés en permis allemands et le code de la route du Troisième Reich devient le seul valable.

- :

- la statue du Général Kléber à Strasbourg est démontée par les autorités nazies.

- dans la nuit, un groupe d'hitlerjugend (« Jeunesses hitlériennes ») composé de Badois et d'Alsaciens, met le feu à la Synagogue consistoriale du quai Kléber à Strasbourg.

Strasbourg synagogue quai Kléber vue élévation façade 1898-1940

Strasbourg synagogue quai Kléber vue élévation façade 1898-1940

Octobre

- à Strasbourg, Lucienne Welschinger crée un réseau de passeurs composé majoritairement de femmes du mouvement scout des Guides de France (GDF).

- :

- le Gauleiter Robert Wagner institue l'Opferring [Notes 4] , organisation à caractère politique qui, par ses cotisations « volontaires » mensuelles, constitue une importante source de revenus pour l'effort de guerre.

- la réglementation d'administration communale allemande entre en vigueur en Alsace.

- le docteur Richard Huber, procureur Général à Karlsruhe, est nommé président du tribunal de première instance de Strasbourg.

- : la Gestapo démantèle le groupe de résistants, composé de jeunes encore mineurs, Légion C 40 à Mulhouse, à Wittenheim et à Strasbourg.

- : la Gestapo expulse d'Alsace 31 familles du village de Riedisheim.

- : première grande parade militaire organisée par les autorités nazies à Strasbourg.

- : le Gauleiter Robert Wagner prononce son premier grand discours public dans le vaste hall du marché de l'ancienne gare de Strasbourg.

- : à Clairvivre, l'hôpital des réfugiés Alsaciens-Lorrains ouvre ses portes. La nouvelle est annoncée dans la presse locale.

- : les Gauleiters Robert Wagner et Josef Bürckel organisent une opération conjointe qui aboutit à la rafle de tous les Juifs encore présent au pays de Bade et dans le Palatinat. 6 504 Juifs transitent en Alsace et sont déportés vers le camp de Gurs.

- : à Mulhouse, les murs sont tapissés d'affiches portant l'inscription : « Vive la France - A bas Hitler ».

Novembre

- : les cours de la faculté des lettres de Strasbourg, repliée à Clermont-Ferrand, débutent.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance interdisant impérativement, à des fins commerciales ou professionnelles, la désignation des départements du Rhin par les termes de pures traductions : Oberrhein (« Haut-Rhin ») et Unterrhein (« Bas-Rhin »), remplacés par Oberelsass (« Haute-Alsace ») et Unterelsass (« Basse-Alsace »), désignations territoriales déjà en vigueur avant 1918.

- :

- fondation du groupe de résistance d'Eugène Hussmann à Colmar.

- première publication du journal clandestin L'Alsace - Journal Libre rédigé par Camille Schneider à Strasbourg.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie l'ordonnance suivante :

« Tous les patronymes à consonance française devront être germanisés et les Alsaciens portant des prénoms n'existant pas en Allemagne devront présenter une demande tendant au changement complet de ces prénoms. Tous ces changements devront être en conformité avec l'ordonnance du 2 novembre 1940 décrétant que la langue maternelle de l'Alsacien est l'allemand »

- : le chef du Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes (« service de sécurité ou BdS Alsace ») à Strasbourg, annonce la déportation de 18 Alsaciens dans un camp de concentration pour leur attitude publique provocante dans leurs sentiments anti-allemands.

- : le Gauleiter Robert Wagner nomme Paul Maas maire de Mulhouse.

- : 9 834 Alsaciens et Alsaciennes sont expulsés d'Alsace. Ces opérations continueront jusqu'à la fin de l'année 1941.

Décembre

- : 143 747 strasbourgeois ont été rapatriés dans leur ville sur les 193 000 évacués. Près de 50 000 habitants ont préféré l'exil. Leurs biens sont saisis.

- : près de 10 000 alsaciens du Haut-Rhin sont expulsés et tous leurs biens sont saisis.

- : la Gestapo expulse d'Alsace 110 personnes du village de Bischwiller-lès-Thann.

- : des expulsions ont lieu à Colmar.

- : la Gestapo expulse d'Alsace une vingtaine de familles d'Orbey.

- : début de la mise en oeuvre des dispositions progressivement tout le droit allemand en Alsace.

- : deuxième publication du journal clandestin L'Alsace - Journal Libre rédigé par Camille Schneider à Strasbourg.

Janvier

- : 6 Alsaciens, particulièrement « méritants » vis-à-vis de la cause allemande, sont nommés Kreisleiter (« Sous-préfet ») : Hermann Bickler à Strasbourg, René Hauss à Haguenau, Rudolf Lang à Saverne, Edmond Nussbaum à Molsheim, Alexandre Kaemer à Gubewiller et Jean-Pierre Mourer à Mulhouse. Les 7 autres Kreis (« Sous-préfecture ») alsaciennes restent administrés par des fonctionnaires allemands. Kreisleiter.

- : une première partie du code pénal allemand est introduite en Alsace. La deuxième partie entrera en vigueur à partir du .

- : à Clermont-Ferrand, création du Groupement des expulsés et réfugiés d'Alsace et de Lorraine (GERAL).

- : introduction d'un laissez-passer pour le franchissement de la frontière entre l'Alsace et le Troisième Reich jusqu'au [Notes 5].

Février

- : le camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck compte 500 détenus.

- : première Strassensammlung (« collecte de rue »), organisée par les associations nazies.

- : Robert Birgy, le docteur Pierrot, Lucien Braun, Bender et Claude Schmerber fondent la Ligue Nationale d'Alsace (LNA) dont le rôle consiste à maintenir l'esprit français en Alsace et à recenser les patriotes aptes à entrer dans le combat le moment venu.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance rétablissant le droit d'entrée et de sortie d'Alsace, mais uniquement après l'obtention d'une « autorisation spéciale ».

- : à travers toute l'Alsace, le NSDAP, organise plus de 100 manifestations politiques, souvent associées avec la création de sections locales du Parti.

- :

- recensement de la population en Alsace pour connaître le nombre exact de personnes non rentrées.

- dans le cadre de la journée de la police allemande, une Listensammlung (« collecte à domicile ») est organisée.

- :

- le Gauleiter Robert Wagner ordonne de réaliser des chiffons à usage domestique avec les drapeaux français en précisant également que toute personne trouvée ensuite en possession d'un drapeau tricolore sera immédiatement envoyée en camp de concentration.

- arrêté du garde des Sceaux du régime de Vichy instituant un comité consultatif pour les affaires d'Alsace et de Lorraine.

- : le Gauleiter Robert Wagner invite les jeunes Alsaciens, nés entre 1919 et 1922, à s'engager volontairement dans le Reichsarbeitsdienst (RAD).

- : par voie de presse, le chef du Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes (« service de sécurité ou BdS Alsace »), à Strasbourg :

« Dans les semaines passées 27 personnes furent arrêtées en Alsace sous l'inculpation de propagation de fausses rumeurs dans le but de semer le trouble parmi la population. Elles furent conduites dans un camp de concentration. Quatre autres personnes furent également arrêtées pour leur manifestation publique d'hostilité envers l'Allemagne »

- : l'Ascention, l'Assomption et la Toussaint ne sont plus des jours fériés.

- : troisième publication du journal clandestin L'Alsace - Journal Libre rédigé par Camille Schneider à Strasbourg.

Mars

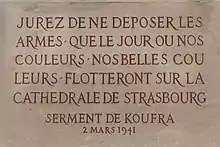

- : à Koufra, le colonel Philippe Leclerc prête avec ses hommes le « serment de Koufra » : « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. »

Texte du Serment de Koufra, gravé sur le monument du maréchal Leclerc de Hauteclocque, place Broglie à Strasbourg.

Texte du Serment de Koufra, gravé sur le monument du maréchal Leclerc de Hauteclocque, place Broglie à Strasbourg. - : Robert Ernst est officiellement nommé Oberstadtkommissar (« Maire nommé par le Parti ») de Strasbourg.

- : à Guémar, 8 passeurs[Noms 1], sont arrêtés par les Allemands pour aide à l'évasion. Ils sont internés au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance rendant obligatoire la conversion de l'argent français détenu par les Alsaciens en argent allemand.

- : le Gauleiter Robert Wagner prononce un discours lors d'un grand rassemblement de paysans à Strasbourg.

- : internement de la première femme[Noms 2] au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : dissolution des associations confessionnelles de bienfaisance.

- : le Kreisleiter de Strasbourg, Hermann Bickler, ordonne que toutes les inscriptions françaises encore existantes soient détruites.

- : création officielle d'une section alsacienne du Parti (NSDAP - Elsass).

- : les écoles confessionnelles privées sont interdites.

Avril

- : le concordat en vigueur, régissant les relations entre l'Etat et les religions, prend fin en Alsace et n'est pas remplacé par celui en vigueur en Allemagne.

- : le Gauleiter Robert Wagner renouvelle son invitation, du , aux jeunes Alsaciens, nés entre 1919 et 1922, à s'engager volontairement au Reichsarbeitsdienst (RAD).

- : un communiqué est publié par le Strassburger Neueste Nachrichten :

« Le tribunal correctionnel de Strasbourg, lors de sa troisième séance, a condamné un certain nombre d'Alsaciens ayant apporté leur aide à des prisonniers de guerre malgré l'interdiction, maintes fois répétée, décrétée par le Gauleiter. La plupart des délits se situent dans la région de Haguenau. Des condamnations sévères ont été prononcées. La population est mise en garde qu'à l'avenir elle risquera des peines encore plus sévères »

- : le général Frantz Vaterrodt est nommé commandant militaire de la Place de Strasbourg.

- : un communiqué est publié par le Strassburger Neueste Nachrichten :

« Le Tribunal Correctionnel de Strasbourg sous la présidence du docteur Huber, vient de connaître son premier procès en rapport avec l'ordonnance du 30 août 1940, interdisant l'écoute des postes radios étrangers. Six habitants d'un petit village vosgien sont au banc des accusés. Le principal accusé, André H. a été condamné à un an et six mois de réclusion criminelle, les cinq autres accusés à six mois de prison. »

- : le Tribunal Correctionnel de Strasbourg juge 16 cheminots alsaciens accusés d'avoir volé des effets et des vivres de la Wehrmacht en gare de Hausbergen. Tous les inculpés sont condamnés à des peines relativement minimes, allant d'un an à trois semaines de prison.

Mai

- :

- les services des PTT d'Alsace sont absorbés par les Postes et Télégraphes du Reich.

- la monnaie française est entièrement retirée de la circulation.

- les cartes postales avec des inscriptions en langue française ne sont plus admises par les services postaux en Alsace.

- : le Gauleiter Robert Wagner tient un grand discours de propagande au Marché de l'ancienne gare à Strasbourg, transformé en salle des fêtes.

- :

- devant l'échec du recrutement de volontaires d'alsaciens pour le Reicharbeitsdienst (RAD)[Notes 6], le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance le rendant obligatoire pour tous les Alsaciens[Notes 7] de 17 à 25 ans.

- vers 22 heures, alors que le Gauleiter Robert Wagner dîne à la brasserie Adelshoffen, deux jeunes membres de la Main Noire, Marcel Weinum et Albert Uhlrich, lancent deux grenades à travers le pare-brise de sa voiture qui stationne devant le restaurant.

- : le tribunal correctionnel de Strasbourg juge des Alsaciens des secteurs de Reichshoffen et de Rittershoffen accusés d'avoir donné du pain et de la nourriture à des prisonniers de guerre travaillant dans la région. Ils sont tous condamnés à trois semaines de prison et à une amende.

- : le NSDAP, organise son premier Kreisappel (« réunion politique »), à Sélestat.

- : création du Front national, mouvement de résistance communiste français.

- : mise en place en Alsace du Reichsarbeitsdienst (RAD) pour tous les jeunes de 17 à 25 ans.

- : venant du camp de concentration d'Oranienburg-Sachsenhausen, les premiers déportés arrivent au camp de concentration de Natzweiler-Struthof.

- :

- à la suite de la destruction de la voiture du Gauleiter Robert Wagner détruite, le par la Main noire, une ordonnance interdit la détention d'armes ou de munitions provenant des armées françaises ou allemandes.

- 150 déportés arrivent à la gare de Rothau à destination du camp de concentration de Natzweiler-Struthof.

- : le commandant en chef des Sturm Abteilung (SA) Victor Lutze, arrive en Alsace pour une tournée d'inspection. 6 799 SA du Gau Baden-Elsass sont rassemblés sur Karl-Roos-Platz, à Strasbourg.

Juin

- Alphonse Adam et Robert Kieffer, créent un groupe d'étudiants résistants, le Front de la jeunesse alsacienne (FJA).

- : à l'occasion du premier anniversaire de l'entrée des troupes allemandes dans Strasbourg, la dépouille de Karl Roos est ramenée depuis Nancy au château de Hunebourg.

- : dans la nuit précédant la visite officielle du Gauleiter Robert Wagner, une infinité de petits drapeaux tricolores sont lancés dans les rues de Colmar.

- : Otto Meissner, ministre d'Etat et président du Conseil des ministres et Ludwig Siebert, président de l'académie du Troisième Reich viennent à Strasbourg pour présider la première « Journée de la Culture ».

Juillet

- :

- vers 23h30, un cortège de 150 à 200 personnes défilent dans le village d'Hochfelden en chantant des chants français ou du folklore alsacien. Sur le parcours la population témoigne sa sympathie par des applaudissements.

- dans les villes et de nombreux villages en Alsace, les rues sont jonchées de petits drapeaux français et de nombreux tracts portant des slogans antinazi.

- : à Hochfelden à la suite de la manifestation patriotique pour le 14 juillet, 109 habitants du village sont arrêtés, interrogés et transférés au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : à Strasbourg, par une première vague d'arrestation, la Gestapo démantèle l'organisation clandestine de la Main Noire.

- : la Gestapo procède à une seconde vague d'arrestation, plus importante, sur les membres des organisations clandestines de la Main Noire et de Feuille de lierre à Strasbourg et à Illkirch-Graffenstaden.

Août

- : à Marckolsheim, 13 conscrits pour le Reichsarbeitsdienst (RAD) se cachent et refusent de se présenter au conseil de révision. Ils sont tous arrêtés dans la soirée et transférés au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : le camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck comprend 650 détenus.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance qui abroge les contrôles pour franchir le Rhin entre l'Alsace et l'Allemagne. Désormais, les Alsaciens sont libres de circuler dans toute l'Allemagne.

- : sur les 22 conscrits de la commune d'Ohlungen se présentant au conseil de révision, 21 refusent de signer un document de reconnaissance de descendance allemande. Ils sont arrêtés et transférés au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : à Strasbourg, ouverture de la grande exposition Deutsche Wirtschaft Aufbau am Oberrhein (« Le développement économique allemand dans le territoire du Rhin supérieur ») qui enregistre 110 000 entrées.

Septembre

- : à Strasbourg, à lieu un grand rassemblement des « femmes national-socialistes d'Alsace ».

- : un grand nombre d'ouvriers qui travaillent à la reconstruction de Marckolsheim détruite à 80 % lors des combats de 1940, sont arrêtés pour avoir commenté un discours du président des Etats-Unis et internés au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : à Strasbourg, 12 employés, dont quatre femmes, de la compagnie d'électricité sont arrêtés et envoyés au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : l'Alsacienne, Suzanne de Dietrich appose sa signature aux Thèses de Pomeyrol, texte publié à l'issue d'un séminaire qui se déroule à Saint-Etienne-du-Grès qui théorise la résistance spirituelle au nazisme.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance interdisant à toute personne juive, ayant six ans révolus, de paraître en public sans étoile jaune apparente, avec en son milieu l'inscription Jude en lettres noires[Notes 8].

- :

- premier congrès d'arrondissement du NSDAP en Alsace, à Colmar, Ribeauvillé et Sélestat.

- à l'occasion du premier congrès d'arrondissement de la NSDAP à Sélestat, des jeunes, originaires de Fréland et des environs, arrachent des drapeaux nazis. Peu de temps après, ils sont arrêtés et transférés au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : de nouvelles ordonnances instaurent la seconde partie du code pénal allemand. La première est en vigueur depuis le .

Octobre

- : dans l'arrondissement de Sélestat, le NSDAP organise un cycle de conférences simultanément dans 62 communes par 62 orateurs sur le thème : « Hitler sauve l'Europe ».

- : congrès d'arrondissement du NSDAP à Thann, Guebwiller, Altkirch et Mulhouse.

- : la Gestapo démantèle le réseau Kléber-Uranus. 8 membres[Noms 3] sont arrêtés.

- :

- les Alsaciens peuvent s'engager comme volontaire dans la Wehrmacht. C'est un échec, en , ils ne sont que 267.

- congrès d'arrondissement du NSDAP à Strasbourg.

- : congrès d'arrondissement du NSDAP à Haguenau, Wissembourg et Saverne.

Novembre

- :

- des papiers aux couleurs françaises sont répandus dans les rues de la ville de Thann.

- dans la nuit, le cheminot-résistant Henri Ohnenstetter attache un immense drapeau français en haut d'un mât qui se dresse au-dessus du bâtiment principal de la gare de Mulhouse.

- : inauguration de Reichsuniversität (« Université du Reich de Strasbourg »)[Notes 9]. Lors de cette cérémonie, Paul Schall et René Hauss sont nommés membres honoraires.

Décembre

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance autorisant le Gauleiter Robert Wagner à disposer pour le compte de l'Allemagne de tous les biens français bloqués en Alsace et d'en faire usage suivant les besoins de l'économie de guerre.

- : la population alsacienne est informée que l'ordonnance du Reich du , relative à la délivrance des cartes d'identité aux citoyens allemands, est applicable en Alsace à compter du . L'Alsacien devient ainsi officiellement Reichsdeutscher.

- : le jeune Français d'origine polonaise, Ceslav Sieradzki, membre de l'organisation clandestine de la Main Noire, est abattu (à 16 ans) par les Allemands au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance rappelant que la France est toujours considérée comme un pays ennemi au même titre que le Royaume-Uni et l'URSS.

- : le port des coiffures françaises (bérets basques…) est désormais interdit en Alsace.

- : le Gauleiter Robert Wagner donne son accord à la direction de la Reichsbahn de Karlsruhe pour que les cheminots alsaciens puissent être détachés jusque dans les zones occupées de URSS.

Janvier

- : la carte d'identité allemande rentre en vigueur en Alsace dont les habitants deviennent de ce fait Reichsdeutsche du point de vue de l'occupant nazi.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance rendant obligatoire le service dans les formations de la Hitlerjugend, de tous les Alsaciens âgés de 10 à 18 ans.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance visant les fonctionnaires alsaciens qui présentent un « relâchement » dans leur manière de servir l'Allemagne. Ceux qui ne font pas preuve d'un dévouement sans réserve à l'Allemagne nationale-socialiste peuvent être relevés de leurs fonctions sans préavis et être chassés sans traitement ni droits à la retraite.

- : les membres de la filière d'évasion du Schneeberg sont arrêtés par la Gestapo.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance interdisant l'accès à la zone douanière le long de la frontière entre l'Alsace et la Suisse.

- :

- 400 habitants de l'arrondissement de Strasbourg sont admis officiellement à la NSDAP.

- le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance visant à restreindre la circulation automobile qui n'est plus autorisés que pour des motifs officiels ou en rapport avec la vie économique du pays.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance introduisant le code pénal allemand dans son intégralité.

Février

- : le Gauleiter Robert Wagner préside un grand meeting à Altkirch.

Robert Wagner vers 1938.

Robert Wagner vers 1938. - : à la suite d'une importante réunion des principaux responsables régionaux des services économiques à Berlin sous la direction d'Hermann Goering, l'Oberregierungsrat Maier, représentant le Gau Baden-Elsass, convoque à Karlsruhe tous les chefs des administrations de la région pour les informer de la situation économique du Reich et leur donner les directives s'y rapportant. Lors de cette réunion, Hubert Ley, directeur de la chambre des Métiers, malgré l'interdiction formelle de prendre des notes, sténographie la conférence. Ses relevés seront à l'origine du rapport économique diffusé à la Résistance par l'organisation clandestine du docteur Charles Bareiss.

- :

- à la suite de l'introduction du code pénal allemand en Alsace, le Sondergericht siège pour la première fois à Strasbourg.

- création de l'office régional de politique raciale.

- :

- le Strassburger Neueste Nachrichten, apprent aux Alsaciens « qu'il y a 1 100 ans aujourd'hui, Louis le Germanique et Charles le Chauve prêtèrent le Serment de Strasbourg ». Le quotidien nazi précise : « Cette date du est la pierre de touche de l'histoire allemande. L'Alsace est alors devenue terre germanique ».

- le Gauleiter Robert Wagner met en place le conseil municipal de la ville de Strasbourg. Les 22 nommés, sont désignés par les différents chefs locaux de la NSDAP.

Mars

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance interdisant aux libraires, de vendre des livres en langue allemande ou en dialecte contenant une phrase ou citation en langue française.

- : à Strasbourg, la Gestapo arrête les membres de la filière d'évasion Équipe Pur Sang, dirigée par Lucienne Welschinger.

- : la Royal Air Force (RAF), lance des tracts au-dessus de l'Alsace où il est écrit : Es wird schön werden, wenn der Frühling kommt! (« Il fera beau lorsque viendra le printemps »). Le dessin qui accompagne cette légende représente Adolf Hitler au milieu des soldats allemands tués.

- : la Gestapo arrêtent 37 membres de lfilières d'évasion passants par Strasbourg, Haguenau, Colmar, Munster.

- : à Strasbourg, le Sondergericht juge les membres de l'organisation de la Main Noire dont Marcel Weinum qui est condamné à mort.

.jpg.webp) Marcel Weinum, résistant Alsacien exécuté par les nazis le 14 avril 1942

Marcel Weinum, résistant Alsacien exécuté par les nazis le 14 avril 1942

Avril

- : Paul Schall, rallié au nazisme, est nommé Kreisleiter de Molsheim.

- : la Propagandaleitung (« direction de la propagande ») annonce que dans l'arrondissement de Saverne débute un nouveau cycle de conférences sur le thème : « Lutte mondiale contre la ploutocratie et la juiverie ». Ces conférences se tiennent dans toutes les communes. Les habitants sont convoqués individuellement et leur participation est obligatoire.

- : découverte dans le rapide de Paris-Toulouse, d'un long rapport sur la situation générale en Alsace rédigé par résistant alsacien Robert Heitz ainsi que du courrier à destination de Paul Kalb par la Sicherheitzpolizei.

- : le jeune résistant alsacien Marcel Weinum est guillotiné à la prison de Stuttgart à l'âge de 18 ans.

- : évasion du général Henri Giraud de la forteresse de Koenigstein où il est retenu comme prisonnier de guerre (PG). Il est exfiltré par la Résistance alsacienne, entre autres, par la Septième colonne d'Alsace qui lui fait franchir la frontière suisse sur le territoire de la commune d'Oberlag.

- : le Parti nazi organise un grand meeting à Molsheim présidé par Paul Schall. À cette occasion, 164 Alsaciens « méritants »sont admis à la NSDAP.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance exhortant les nombreux Alsaciens, résidant en zone occupée et en zone libre, à revenir en Alsace.

- : les autorités nazies fouillent les villages de la vallée de Hundsbach à proximité d'Altkirch à la recherche du général Henri Giraud évadé le 17 de la forteresse de Koenigstein.

Mai

- : le résistant Paul Biersohn, du réseau Kléber-Uranus décède des suites de mauvais traitements alors qu'il se trouve interné à Fribourg-en-Brisgau.

- : les autorités nazies opèrent une grande rafle dans les milieux Parti communiste français (PCF) et Confédération générale du travail (CGT) de Mulhouse.

- : les Allemands arrêtent une dizaine de personnes lors d'une rafle au sein des ateliers de chemins de fer à Bischheim.

- : le Gauleiter Robert Wagner lance, en Alsace, une nouvelle collecte de textiles et vieux vêtements destinés aux ouvriers allemands.

Juin

- : à la suite d'une dénonciation de deux faux prisonniers de guerre évadés, les Allemands opèrent une rafle dans les filières d'évasion d'Orbey et du Kaysersberg. Le réseau d'évasion de la famille Finance et celui d'Antoinette Scandella sont détruits.

- :

- 22 policiers alsaciens de la Schutzpolizei de Strasbourg refusent de signer une Verpflichtungserklärung (« déclaration de fidélité au Führer »). Ils sont tous internés deux mois au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck puis envoyés de force dans le Reich pour continuer leur service dans la police allemande.

- le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance indiquant que tous ceux qui tenteront de passer la frontière[Notes 10] sans autorisation officielle seront punis de prison et dans les cas graves de travaux forcés.

Juillet

- : par une première série d'arrestation, la Gestapo démantèle l'organisation clandestine dirigée par Charles Bareiss en Alsace.

- : grand rassemblement du NSDAP, à Strasbourg.

- : le résistant Camille Ruff, pour ne pas parler, se suicide dans sa cellule à Offenbourg.

- : à Sainte-Marie-aux-Mines, avant l'arrivée du Gauleiter Robert Wagner venu prononcer un discours, les rues sont pavoisées avec des drapeaux français et américains. Une vingtaine de personnes sont arrêtées.

- :

- la Gestapo continue les arrestations à l'encontre des membres de l'organisation clandestine dirigée par Charles Bareiss dans le Bas-Rhin et des membres du réseau Kléber-Uranus rattachés au groupe d'Emile Cremer dans le Haut-Rhin.

- la manifestation sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand rassemble environ 500 personnes, dont beaucoup d'Alsaciens resté en zone libre.

- : à Mulhouse, le Sondergericht, juge les membres de la famille Knecht[Noms 5] pour aide à l'évasion de prisonniers de guerre (PG) évadés. Ils sont tous condamnés à 18 mois de détention.

- : le Gauleiter Robert Wagner prononce un discours devant les habitants de Wissembourg.

- : le Gauleiter Robert Wagner prononce un discours devant les habitants de Molsheim.

- : le Gauleiter Robert Wagner ordonne la récupération des appareils de laboratoire en platine et alliages de platine pour « la victoire finale ».

- : date limite à partir de laquelle les Alsaciens ne peuvent plus rejoindre l'Alsace. Tous les biens des personnes non rentrées sont saisis.

Août

- : Martin Winterberger et quatre autres détenus du camp de concentration de Natzweiler-Struthof parviennent à s'évader en empruntant deux uniformes SS et la voiture du commandant.

- : importante réunion des Gauleiters d'Alsace, de Lorraine et du Luxembourg avec Adolf Hitler à Vinnytsia. L'incorporation de force des populations annexées y est décidée.

- :

- les journaux nazis en Alsace annoncent les premières mesures de représailles, destinées essentiellement à enrayer la fuite des Alsaciens. Il est décidé la déportation au cœur de l'Allemagne ou dans des provinces conquises à l'Est de la totalité des familles des fugitifs au sens large du therme (parents, fratrie, cousins...), pour avoir « oublié leurs devoirs envers l'Allemagne ». Trois familles du Haut-Rhin sont victimes de ces premières représailles.

- malgré une campagne de recrutement importante, à cette date, seuls 2 100 Alsaciens ont rejoint volontairement la Wehrmacht ou les Waffen SS. Malgré les menaces de sanctions, seuls 18 sur 4 000 fonctionnaires et employés de la ville de Strasbourg acceptent d'entrer volontairement dans la Wehrmacht.

- : le service militaire obligatoire entre en vigueur en Moselle.

- : le Kreisleiter de Haguenau, René Hauss, anime conférence du Parti Nazi de sa circonscription dont le thème est : « L'Alsace dans le combat pour le destin de l'Allemagne ». 4 000 habitants de la région sont forcés d'y assister.

- : une ordonnance d'Adolf Hitler, applicable en Alsace, Moselle et au Luxembourg, accorde la nationalité allemande à des personnes « ayant fait leurs preuves ». En Alsace, 18 Nanziger, arrêtées avec Karl Roos en 1939, ainsi que l'épouse de ce dernier, ont « l'honneur d'être les premiers à recevoir la nationalité allemande ».

- :

- le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance accordant la nationalité allemande à tous les Alsaciens considérés jusqu'à cette date comme Volksdeutsche.

- le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance décrétant l'obligation militaire (incorporation de force) pour les jeunes Alsaciens dont les classes d'âge seront définies ultérieurement.

- : un Mulhousien est abattu par les gardes-frontières alors qu'il tente de franchir illégalement la frontière dans le secteur du Donon.

- : un communiqué officiel annonce que « suite à l'ordonnance du sur l'instauration du service militaire et l'ordonnance du sur le Service du travail », l'incorporation dans la Wehrmacht s'étend aux classes des années de naissance 1920, 1921, 1922, 1923 et 1924.

Septembre

- : le gouvernement de Vichy proteste, officiellement, auprès de l'ambassadeur d'Allemagne Otto Abetz contre l'incorporation de force des Alsaciens Mosellans. Ils n'obtient aucune réponse.

- : les premiers conseils de révision se tiennent en Alsace pour la classe 1922. De nombreux jeunes Alsaciens sont arrêtés pour avoir refusé de signer leur livret militaire et transférés au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : à Ensisheim, plusieurs jeunes Alsaciens de Réguisheim, appartenant aux classes 1920 et 1921, sont arrêtés par la Gestapo pour avoir refusé de signer leur livret militaire.

- : à Wissembourg, de nombreux jeunes Alsaciens refusent de signer le livret militaire lors du passage devant le conseil de révision de la Wehrmacht. Au total, 20 hommes des classes 1920, 1921 et 1922 sont arrêtés et transférés le même jour, au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : à Haguenau, de nombreux jeunes Alsaciens refusent de signer le livret militaire lors du passage devant le conseil de révision de la Wehrmacht. 22 des 23 conscrits de la commune d'Ohlungen sont arrêtés et transférés au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : à Mulhouse, Guebwiller et Altkirch. Série de rassemblements politiques de la NSDAP avec défilés, drapeaux, fanfares et discours pour amener la population alsacienne, durement touchée par les mesures d'incorporation de force, à de meilleurs sentiments envers le Troisième Reich.

- : au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck sont détenus 1 000 hommes et 400 femmes.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance qui crée, le long de la frontière française des Vosges et le long de la frontière suisse, une zone interdite d'une largeur de trois kilomètres. Cette zone est interdite à toute personne âgée de plus de quinze ans. L'ordonnance entre en application le .

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance décrétant : « Les jeunes gens des classes 1920, 1921 et 1924, ainsi que ceux des classes 1922 et 1923 qui n'ont pas encore effectué leur service dans le Reichsarbeitsdienst (RAD), pourront être dispensés de ce service par un engagement volontaire dans la Wehrmacht ou les Waffen-SS ».

- : à Colmar, Thann, Sélestat et Ribeauvillé, la NSDAP organise une série de rassemblements politiques présidées par le Gauleiter Robert Wagner.

Octobre

- :

- à Haguenau, Saverne, Molsheim et Wissembourg, la NSDAP organise une série de rassemblements politiques.

- au Palais des Fêtes à Strasbourg, à l'occasion de la « Journée nationale de la récolte », le Gauleiter Robert Wagner décerne, la croix du Mérite de guerre, à 250 paysans, paysannes et ouvriers agricoles du Gau Oberrhein (pays de Bade et l'Alsace).

- : depuis Strasbourg, départ des premiers incorporés de force alsaciens de la classe 1922 pour la Wehrmacht.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance décrétant : « Les jeunes gens des classes 1920, 1921 et 1924, ainsi que ceux des classes 1922 et 1923 qui n'ont pas encore effectué leur service dans le Reichsarbeitsdienst (RAD), pourront être dispensés de ce service par un engagement volontaire dans la Wehrmacht ou les Waffen-SS ».

- : la propagande nazie en Alsace entame un nouveau cycle de conférences dans toutes les localités sur le thème : « Pour la liberté, le droit et le pain ».

- : la Gestapo démantèle le réseau de renseignement Batelier du Rhin. Trois bateliers, Lucien Jacob, Charles Lieby et Emile Wendling, et leurs familles sont arrêtés puis transférés à la prison de Kehl.

Novembre

- :

- le drapeau français flotte sur la gare de Mulhouse.

- les Allemands envahissent la zone non occupée à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord. Les Allemands contrôlent toute la frontière entre la France et la Suisse, rendant les évasions et les communications par cette dernière beaucoup plus difficiles.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance d'amnistie levant les peines de prison ne dépassant pas six mois pour des délits commis avant le .

- : le Strassburger Neueste Nachrichten publie une liste de 35 familles alsaciennes et de plusieurs familles allemandes déportées dans le Reich pour leurs attitudes anti-allemandes.

Décembre

- : restriction des libertés des travailleurs civils polonais en Alsace.

- : la Gestapo opère une seconde rafle parmi les membres du réseau Kléber-Uranus en Alsace durant laquelle sept personnes sont arrêtées.

- : la Gestapo arrestation des membres du groupe Schaeffer à Strasbourg.

- : à Strasbourg, les membres de la filière d'évasion de Reichshoffen[Noms 6], sont jugés par le Sondergericht. Ils sont condamnés à diverses peines de prison pour aide à l'évasion.

- : le général Henri Giraud devient Haut-Commissaire civil et militaire en Afrique du Nord.

Janvier

- : convocation des jeunes Alsaciens de la classe 1925 aux conseils de révision en vue de l'accomplissement de leur période obligatoire au Reichsarbeitsdienst (RAD).

- : les lycéens alsaciens de la classe 1926 sont convoqués pour accomplir une période d'instruction militaire de trois semaines.

- : à Heidelberg, trois Alsaciens d'une filière d'évasion sont arrêtés.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance imposant la germanisation des noms et des prénoms[Notes 3].

- :

- à Strasbourg, le Volksgerichtshof, condamne à la peine de mort pour préparation à la haute trahison et intelligence avec l'ennemi, René Birr de Réguisheim, Eugène Boeglin de Rouffach, Auguste Sontag de Wintzenheim et Adolphe Murbach de Colmar. Déportés à la prison de Stuttgart, ils sont guillotinés le .

- décision d'incorporer de force ceux ayant fait leur service militaire français et ceux mobilisés en 1939-1940.

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof, condamne un homme[Noms 7] à une peine de douze années de réclusion pour avoir tenté de polycopier des tracts anti-nazis.

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof, présidé par Roland Freissler, condamne les membres de l'organisation clandestine dirigée par Georges Wodli à des peines allant de 17 mois de détention à la réclusion à perpétuité.

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof, présidé par Roland Freissler, juge 11 membres de la filière d'évasion Équipe Pur Sang dirigée par Lucienne Welschinger.

- : un communiqué annonce la condamnation à mort de 5 membres de la filière d'évasion Équipe Pur Sang. Il se termine ainsi : « Quiconque libère des prisonniers de guerre, leur facilite l'évasion, leur fait passer la frontière, commet l'un des pires crimes en temps de guerre ».

Février

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance décrétant le recensement des hommes et des femmes susceptibles de participer à des travaux de défense.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance autorisant la saisie d'un certain nombre de récepteurs radiophoniques afin d'éviter leur utilisation à des fins contraires aux intérêts du Reich.

- : 18 jeunes conscrits s'évadent d'Alsace pour se soustraire à l'incorporation de force dans la Wehrmacht. Ils franchissent illégalement la frontière franco-suisse pour se réfugier à Bonfol.

- : 183 jeunes conscrits partis de la forêt de l'Espende sur la commune de Riespach, franchissent clandestinement la frontière suisse.

- : 80 jeunes conscrits de Fislis, Otlingue et Lutter franchissent clandestinement la frontière suisse.

- :

- 18 jeunes conscrits de Ballersdorf sont surpris au moment de franchir clandestinement la frontière suisse. 3 d'entre eux sont tués par les douaniers, 1 s'échappe et 14 sont faits prisonniers. Ces derniers sont exécutés le dans la carrière du camp de concentration de Natzweiler-Struthof.

- 8 hommes de Nothalten qui ont manifesté publiquement leur attachement à la France (défilé avec cocarde française, Marseillaise…) et leurs refus d'être incorporés de force sont arrêtés. Le , ils sont internés au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck où l'un d'eux est exécuté sommairement le .

- : à Kaysersberg, le conseil de révision, organisé par les autorités allemandes, provoque une émeute de la population en solidarité avec les conscrits refusant l'incorporation de force. Ces derniers sont arrêtés et internés camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- :

- à Strasbourg, le Sondergericht, juge les réfractaires de Ballersdorf, arrêtés le , en procédure rapide et les condamne à la peine de mort pour avoir « tué un garde frontière en tentant de passer la frontière suisse par la force dans le but de se soustraire au service militaire obligatoire ». Ils sont exécutés le dans la carrière du camp de concentration de Natzweiler-Struthof.

- à Fréland, les Allemands investissent la commune à la recherche de réfractaires à l'incorporation de force. Neuf jeunes conscrits sont arrêtés et internés au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck pour finalement être incorporés de force dans la Wehrmacht.

- à Roderen, la feldgendarmerie investit le village et arrêtent 26 réfractaires à l'incorporation de force dans la Wehrmacht. Ils sont internés au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- à Reichshoffen, la Gestapo arrête une vingtaine de membres de la filière d'évasion de la région.

- : plusieurs centaines de jeunes Alsaciens de la vallée de la Bruche incorporés de force au Reichsarbeitsdienst (RAD) entament des chants patriotiques français dans le train et dégradent les wagons.

- : à Colmar, le Sondergericht juge 16 membres de l'organisation Joseph Rey et Eugène Husmann.

- : à Colmar, le Sondergericht juge les membres d'une filière d'évasion passant par Orbey.

- : mort du premier incorporé de force[Notes 11] alsacien en URSS.

- :

- trois Alsaciens, Charles Muller de Ballersdorf, Paul Munier d'Orbey et Henri Jaegle d'Ammerschwihr, sont transférés du camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck au camp de concentration de Natzweiler-Struthof pour y être fusillés pour « pour résistance lors de la conscription et lors du conseil de révision ».

- à la prison de Mannheim, le résistant Lucien Braun, un des fondateurs de la Ligue nationale d'Alsace (LNA), décède lors de son internement faute de soins.

- : à la suite de l'évasion de 183 jeunes conscrits du village de Riespach le , 26 familles du village sont arrêtées et déportées dans les territoires du Reich en guise de représailles en application des lois de la Sippenhaft.

Mars

- : fermeture des entreprises considérées comme inutiles à l'économie de guerre pour libérer de la main d'œuvre.

- : à Buschwiller, la Gestapo arrête 8 familles, en représailles à l'évasion de 25 conscrits en Suisse. Les familles sont déportées sur le territoire du Reich en application des lois de la Sippenhaft.

- : à Strasbourg, le Reichskriegsgericht, juge 18 membres de l'organisation clandestine dirigée par Charles Bareiss et les sept du groupe d'Emile Cremer. 13 sont condamnés à mort, 11 à des peines de prison et 1 est acquitté.

- : sur le front de l'Est, premiers appels à la désertion lancés aux incorporés de force par radio Moscou au nom de la France libre.

- : au Rehtal, la Gestapo arrête les membres de la famille Fischer[Noms 8] au cœur d'une importante filière d'évasion.

- : à Mannheim, l'employé des chemins de fer Charles Ricklin, membre de l'organisation dirigée par Georges Wodli, décède lors de son internement.

- :

- sous le titre « Extermination de la trahison en Alsace », les Strassburger Neueste Nachrichten, citent les noms des 13 Alsaciens (groupes Charles Bareiss et Emile Cremer) condamnés à mort lors du procès mené par le Reichskriegsgericht du 4 au 13 à Strasbourg.

- Anselme Herrbach de Nothalten et Charles Reibel de Limersheim détenus au camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck sont fusillés à la carrière du camp de concentration de Natzweiler-Struthof pour « résistance lors du conseil de révision » d'incorporation de force dans la Wehrmacht.

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof, sous la présidence de Roland Freisler, juge 33 militants communistes[Noms 9]. Quatre sont condamnés à la peine de mort pour « préparation à la haute trahison ». Ils sont guillotinés, le , à la prison de Stuttgart.

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof juge quatre membres de la filière d'évasion dirigée par Lucien Braun et les condamne pour haute trahison à des peines de 18 mois à 15 ans de prison.

- : 326 détenus du camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck sont libérés pour être incorporés de force dans la Wehrmacht.

Avril

- : à Ulm, décès en détention du résistant colmarien Oscar Fega.

- : à Strasbourg, le Sondergericht, sous la présidence de Roland Freissler juge les treize membres du groupe de Fernand Schaeffer. Ce dernier est condamné à six années de prison et Alfred Reiminger est condamné à mort.

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof juge des 29 militants communistes[Noms 10], en majorité haut-rhinois à des peines de prison.

Mai

- : à Strasbourg, le Sondergericht juge les 13 membres d'une importante filière d'évasion de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Tous les accusés sont condamnés à des peines de prison, deux d'entre eux meurent en déportation.

- : à Strasbourg, le Sondergericht juge les 10 membre d'une filière d'évasion dans le secteur du Col du Bonhomme - Lapoutroie.

- : à Berlin-Charlottenburg, Reichskriegsgericht condamne quatre Alsaciens du réseau Batelier du Rhin, à la peine de mort pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison.

Juin

- : à la prison de Stuttgart, quatre accusés[Noms 11] sont guillotinés après avoir été condamnés à la peine de mort les 22 et 23 janvier 1943 devant le Volksgerichtshof à Strasbourg.

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof juge 8 membres de l'organisation de Georges Wodli. L'un d'entre eux, Georges Goss-Kunz est condamné à la peine de mort et les autres à des années de prison.

- : à Alger, un Comité français de la Libération nationale (CFLN) est formé sous la double présidence des généraux Henri Giraud et Charles De Gaulle.

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof condamne Robert Kuhn de Bouxwiller à la peine de mort pour espionnage. Il est guillotiné le à Stuttgart.

- : mesures particulières à l'encontre des incorporés de force alsaciens, mosellans et luxembourgeois limitant les affectations (nombre limité par compagnie, pas d'affectation dans certaines armes comme les transmissions, l'aviation et envoi principalement sur le front de l'Est).

- : près de 500 jeunes Haut-Rhinois, incorporés de force au Reichsarbeitsdienst (RAD), prennent un train spécial à Bollwiller en direction de Sarrebruck. Lors de ce trajet, des tracts sont lancés depuis les fenêtres, la Marseillaise est chantée et le signal d'alarme est déclenché. À l'arrivée, 11 jeunes sont arrêtés par la Gestapo et internés.

- : à Clermont-Ferrand, où l'université de Strasbourg a été déplacée en 1939[Notes 9], 39 étudiants Alsaciens sont arrêtés par la Gestapo puis internés à la prison de Moulins.

- : à la prison de Stuttgart, quatre accusés, Marcel Stoessel, René Kern, Edouard Schwartz et Alphonse Kuntz sont guillotinés après avoir été condamnés à la peine de mort le devant le Volksgerichtshof à Strasbourg.

Juillet

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof, sous la présidence de Roland Freisler, juge 24 membres du du Front de la Jeunesse alsacienne (FJA).

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof, sous la présidence de Roland Freisler, condamne 6 membres du Front de la Jeunesse alsacienne (FJA) à la peine de mort et les autres condamnés à des peines de prison

- : à Strasbourg, le drapeau français est hissé au sommet de la cathédrale Notre-Dame. En représailles, le Gauleiter Robert Wagner ordonne l'exécution de 6 résistants alsaciens le .

- : à Strasbourg, 6 condamnés à mort du Front de la jeunesse alsacienne sur les dix du verdict du sont fusillés en représailles au drapeau français hissé sur la plate-forme de la cathédrale dans la nuit du 13 au 14 juillet.

- : un conseil consultatif pour les questions d'Alsace-Lorraine est mis en place sous la direction de Paul Kalb afin de contribuer à définir la politique du gouvernement vis-à-vis des deux provinces annexées dans le cadre du Comité français de Libération nationale (CFLN).

- : les Forces françaises libres (FFL) et les forces sous les ordres du général Henri Giraud, sont fusionnées, formant l'Armée française de la Libération. Nouveau partage du pouvoir exécutif : le général Henri Giraud sera chargé des affaires militaires et le général Charles De Gaulle se réservant la politique générale.

Août

- : les premiers lycéens sont incorporés dans l'armée de l'air pour servir les pièces antiaériennes (Luftwaffenhelfer).

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof juge, pour aide à l'évasion, Charles Strohl et René Brecheisen. Le premier est condamné à la peine de mort et le second à dix années de prison.

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof juge trois membres[Noms 12] d'une filière d'évasion. Ils sont condamnés à des peines de prison.

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof juge les deux résistantes de Mulhouse[Noms 13], pour aide à l'évasion. Elles sont condamnées à plusieurs années de travaux forcés.

- : à Strasbourg, le Sondergericht condamne Charles Ernwein et René Weber, à une peine de cinq années de réclusion pour s'être soustraits à leur incorporation de force dans la Wehrmacht. Eugène Weber, le père de René Weber, est condamné quant à lui, à une peine de huit mois de prison pour aide à l'évasion.

- : Adolf Hitler accorde une suspension provisoire de l'exécution de la peine de mort des 13 Alsaciens (groupes Charles Bareiss et Emile Cremer) condamnés par le Reichskriegsgericht, du 4 au à Strasbourg. Cette décision n'est communiquée aux prisonniers que le .

- : Charles Hueber, ancien maire de Strasbourg entre 1929 et 1935, rallié au nazisme, meurt. Il est enterré avec les honneurs de l'occupant allemand.

- : une circulaire définie les transplantations des familles de réfractaire à l'incorporation de force dans l'armée allemande.

- : à Berlin, le Volksgerichtshof juge trois Alsaciens[Noms 14]. Ils ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de franchir la frontière suisse à proximité de Constance, le . L'un d'eux ayant voulu se soustraire à son incorporation de force dans la Wehrmacht, est condamné à la peine de mort pour « désagrégation de la force armée » et exécuté. Les autres sont déportés au camp de concentration de Ravensbrück.

- : à Strasbourg, le Sondergericht juge deux hommes de Haguenau[Noms 15], pour avoir agité un drapeau français lors de leur départ forcé pour la Wehrmacht.

Septembre

- : à Strasbourg, l'aviation américaine bombarde dans le faubourg de Neudorf la voie ferrée Strasbourg-Kehl. 574 bombes sont larguées, 2 520 immeubles sont touchés dont 175 sont totalement détruits. Le bilan humain s'établit à 195 morts et 627 blessés.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance décrétant l'incorporation des hommes nés entre 1908 et 1919 soient des hommes âgés de 24 à 35 ans.

Octobre

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof juge 11 membres du réseau d'évasion de Lucien Braun.

- : à Strasbourg, le Sondergericht condamne à la prison un groupe d'Alsaciens[Noms 16] pour non dénonciation de projets criminels.

Novembre

- : à Strasbourg, le Volksgerichtshof, présidé par Roland Freissler, juge 15 membres du réseau de renseignements Uranus-Kléber. Neuf inculpés sont condamnés à la peine de mort. Les neuf autres sont condamnés à des peines de prison.

- : à Mannheim, le Volksgerichtshof condamne pour préparation à la haute trahison, 9 ouvriers résistants alsaciens[Noms 17] à des peines de travaux forcés et de prison.

- : à Heidelberg, le Sondergericht condamne 5 ouvriers résistants alsaciens[Noms 18] à des peines de prison pour préparation à la haute trahison.

- : à Strasbourg, le Sondergericht condamne[Noms 19] 7 ouvriers résistants alsaciens à des peines de prison pour non dénonciation de projets criminels.

- : le Verordnungsblatt des chefs der Zivilverwaltung im Elsass (« bulletin officiel de l'administration civile en Alsace ») publie une ordonnance instituant des peines sévères pour « les saboteurs de la discipline et du rendement dans les entreprises ».

- : dans le train entre Commercy et Bar-le-Duc, la Feldgendarmerie arrête 4 Alsaciens[Noms 20], originaires de Lièpvre, incorporés de force dans la Wehrmacht et évadés. L'un d'entre eux meurt deux jours plus tard. Les trois autres sont déportés.

- : à Strasbourg, le Sondergericht juge Charles Bindreiff, arrêté le à Vichy, pour s'être soustrait à son incorporation de force dans la Wehrmacht en s'évadant d'Alsace, en . Il est condamné à une peine de cinq années de réclusion et transféré à la maison centrale d'Ensisheim.

- : à Clermont-Ferrand, grande rafle à l'université de Strasbourg repliée visant les étudiants alsaciens-lorrains entre 18 et 30 ans, susceptibles d'appartenir à la Résistance, les Juifs et les étrangers. 1 200 personnes sont arrêtées par les Allemands.

- : à Strasbourg, le Sondergericht condamne 2 ouvriers résistants alsaciens[Noms 21] pour non dénonciation de projets criminels et écoute de radios étrangères et 6 autres[Noms 22] pour préparation à la haute trahison.

Décembre

- : à Mulhouse, le Sondergericht condamne 4 ouvriers résistants alsaciens[Notes 12]pour préparation à la haute trahison et 2 autres[Noms 23] Xavier Martischang à la même peine pour non dénonciation de projets criminels. Pour ce dernier motif, Eugène Rothenflue est également condamné à une peine d'une année de prison.

- : dans le secteur de Lörrach, 3 incorporés de force alsaciens de la Wehrmacht, s'évadent alors que leur unité est en repos. L'un se noie en tentant de franchir le Rhin et les deux autres[Noms 24] sont repris. Ils sont condamnés à mort mais un seul des deux est fusillé et l'autre est versé dans une unité disciplinaire de la Wehrmacht.

- : à Strasbourg, le Sondergericht condamne 14 ouvriers résistants alsaciens à des peines de prison[Noms 25]pour préparation à la haute trahison.

- : création des Forces françaises de l'intérieur (FFI) qui vont par la suite rassembler les principaux groupements militaires de la Résistance.

Janvier

- : à Berlin, le Volksgerichtshof juge 11 jeunes Haut-Rhinois, accusés d'actions anti-allemandes lors de leur incorporation de force au Reichsarbeitsdienst (RAD), dans le train qui les mènent à Sarrebruck, le .

- : à Berlin, le Volksgerichtshof juge 7 jeunes Bas-Rhinois, accusés d'actions anti-allemandes lors de leur incorporation de force au Reichsarbeitsdienst (RAD), dans le train qui les mènent à Saverne, le .

- : le Gautleiter Robert Wagner écrit au Feldmarchall Wilhelm Keitel pour lui demander que tous les « déserteurs » alsaciens soient passés par les armes.

Février

- : à Pontaubault, les Allemands rassemblent la population dans l'église à la suite du déraillement d'un train de munitions à proximité. Les absents sont désignés comme coupables. Ils doivent être fusillés. L'interprète, l'incorporé de force François Mutschler, parvient à soustraire les noms des absents et à présenter une liste complète aux Allemands qui libèrent les habitants le jour même[Notes 13] - .

- : les Alsaciens de la classe 1926 sont incorporés de force dans la Waffen-SS.

- : les détenus de la maison centrale d'Eysses, où se trouvent des étudiants alsaciens de Clermont-Ferrand arrêtés à l'automne 1942, se soulèvent et font prisonnier le directeur de la prison ainsi que 70 gardiens. La révolte est matée grâce à l'intervention de groupes mobiles de réserve (GMR).

Mars

- :

- à Strasbourg, le Sondergericht juge Aloyse Peyer de Sainte-Marie-aux-Mines, le grand frère d'Alphonse Peyer, condamné par la même juridiction nazie le à une peine de quatre années de prison pour aide à l'évasion. Il est condamné à deux années de prison pour relations interdites avec des prisonniers de guerre.

- à Clermont-Ferrand, rafle des Allemands au sein de la faculté de médecine de l'université de Strasbourg repliée.

- : à Clermont-Ferrand, le résistant Henri Weilbacher, condamné à la peine de mort pour « intelligence avec l'ennemi », est fusillé par les Allemands.

- : Louis Olry et Martin Rohrer, tous les deux incorporés de force dans la division des Waffen-SS « Das Reich », s'évadent près de la commune de Castets-en-Dorthe.

- : à La Bachellerie, par représailles, les Allemands fusillent 14 hommes dont 9 d'origine alsacienne et déportent 32 femmes et enfants.

Avril

- :

- le faubourg de Strasbourg-Neudorf, avec une partie de celui de la Meinau, est bombardé par l'aviation américaine. 122 bombes sont larguées et causent la mort de 31 personnes, font 33 blessés, détruisent 74 immeubles et en endommagent gravement 60 autres.

- à Saint-Orse, sept Juifs alsaciens sont fusillés et 18 autres sont déportés. Les habitations sont incendiées.

- : à Limoges, une réunion des responsables du Groupe Mobile Alsace (GMA) Sud appartenant au réseau Martial des Forces françaises combattantes (FFC) à lieu pour de discuter de l'armement des centuries du GMA Sud. La Gestapo arrête les quatre participants[Noms 26], décapitant ainsi le GMA Sud, et les déportent.

- : à Strasbourg, le Sondergericht juge la résistante Marie Strohl et la condamne à une peine de deux années de travaux forcés pour relations interdites avec prisonniers de guerre.

- : trois jeunes Alsaciens[Noms 27] sont arrêtés par les Allemands à proximité d'Abreschviller en tentant de franchir clandestinement la frontière. Le , ils sont jugés par le Sondergericht à Strasbourg, et condamnés à des peines d'une année de prison pour s'être soustraits à leur incorporation de force dans la Wehrmacht.

Mai

- : les policiers colmariens, Frédéric Hunsinger et Eric Edenwald, sont fusillés par les Allemands au camp de concentration de Dachau.

- :

- à Fribourg-en-Brisgau, le Volksgerichtshof juge 27 résistants haut-rhinois du réseau famille Martin. Alphonse Hurth est condamné est mort, les autres sont condamnés à des peines d'emprisonnements enfin deux sont acquittés.

- à Lyon, la Gestapo arrête Elisabeth Hoffmann et ses deux fils, tous les trois membres du réseau Alexandre - Vic des Forces françaises combattantes (FFC).

- :

- : l'aviation américaine bombarde Mulhouse en trois vagues. Les dégâts matériels sont mineurs mais on relève 67 victimes parmi la population civile.

- : des bombardiers américains lâchent 200 bombes sur les communes de Schiltigheim et de Bischheim, mais également sur le faubourg de la Meinau où se situent les usines Junkers ainsi que la voie ferrée Strasbourg-Kehl. On dénombre 44 morts et 59 blessés. 571 immeubles et maisons sont touchés dont 30 sont totalement détruits.

Juin

- : 60 officiers de réserve alsaciens venant de toute l'Alsace sont convoqués au camp de formation des Waffen-SS à Cernay pour tenter de leur faire signer un engagement volontaire comme officiers dans les Waffen-SS.

- : Jean-Émile Friand et Alphonse Martin parviennent à s'évader du camp de sûreté de Vorbruck-Schirmeck.

- : à Tulle, massacre de 99 otages pris parmi les habitants de la ville par les Waffen-SS de la division Das Reich.

- :

- les Forces françaises de l'intérieur (FFI) sont intégrées à l'armée française.

- massacre d'Oradour-sur-Glane par des Waffen-SS de la division Das Reich.

- : Marcel Kibler et Jean Eschbach, de la Septième colonne d'Alsace (réseau Martial), empruntent une filière d'évasion passant par le Donon pour se rendre à Grendelbruch.

- : à Grendelbruch, première réunion clandestine des chefs des Forces françaises de l'Intérieur (FFI) d'Alsace qui définit la hiérarchie et les missions des résistants.

- : en Dordogne, le groupe Ancel, de la Septième colonne d'Alsace (réseau Martial) participe au combats de Grand Castang.

Juillet

- : 1 500 Alsaciens et Mosellans internés au camp de Tambov sont libéres par l'URSS. Ils rejoindront les rangs de la France Libre.

- : le maquis du Vercors est attaqué.

- :

- à Strasbourg, le Sondergericht juge 30 inculpés de la filière d'évasion du Rethal. Un seul est acquitté, les autres sont condamnés à des peines de prison.

- à Lyon, les autorités nazies opèrent une rafle au foyer alsacien-lorrain. 27 hommes âgés de 18 à 45 ans, sont arrêtés.

- :

- à Strasbourg, manifestation de soutien à Adolphe Hitler organisée par le Gauleiter Robert Wagner sur la Karl Roos Platz.

- à Grendelbruch, deuxième réunion clandestine réunissant les principaux responsables de la Résistance en Alsace.

- : à Cologne, trois résistants alsaciens[Noms 28] condamnés à mort et placés en sursis dans un Himmelfahrtskommando (« commando pour monter au ciel ») chargé de l'extraction des bombes à retardement dans les villes allemandes bombardées, sont tués par l'explosion d'une bombe de dix tonnes.

- : à Salonique, trois incorporés de forces Alsaciens[Noms 29] dans la Wehrmacht, qui ont voulu aider des partisans grecs à s'évader du camp qu'ils gardaient, sont condamnés à la peine de mort pour haute trahison par le Kriegsgericht Korpsgruppe Saloniki (« Tribunal militaire du corps d'armée de Salonique ») et fusillés le .

Août

- : à Mulhouse, le quartier de la gare centrale est bombardé par 60 avions américains. L'objectif est atteint ainsi que de nombreux sites à proximité. Il provoque 77 victimes parmi la population civile.

- : à Arches, lors d'une réunion, le colonel Gilbert Grandval, commandant la Résistance de la région Est, confirme, au commandant Marcel Kibler et au colonel Henri Bourgeois, le feu vert de Londres pour les parachutages d'armes dans les Vosges et le jour de l'insurrection générale fixé au .

- : à Strasbourg, les Allemands mobilisent les femmes, les enfants et les personnes âgées pour creuser des tranchées et des fossés antichar autour de la ville.

- : à Strasbourg, réunion secrète dans l'un des salons de la Maison Rouge, palace de la Karl Roos Platz, entre les représentants des grosses firmes allemandes pour envisager des mesures économiques de sauvegarde industrielle pour l'après-guerre.

- :