Orbey

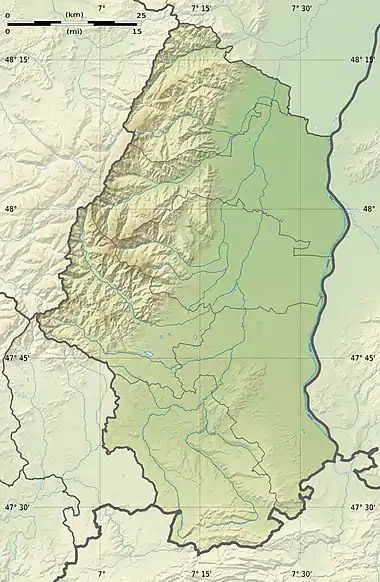

Orbey est une commune française située dans la circonscription administrative du Haut-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Orbey | |

Église Sainte-Catherine à Basses Huttes. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Haut-Rhin |

| Arrondissement | Colmar-Ribeauvillé |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg |

| Maire Mandat |

Guy Jacquey 2020-2026 |

| Code postal | 68370 |

| Code commune | 68249 |

| Démographie | |

| Gentilé | Orbelais / Orbelaises |

| Population municipale |

3 461 hab. (2020 |

| Densité | 75 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 07′ 38″ nord, 7° 09′ 42″ est |

| Altitude | Min. 397 m Max. 1 149 m |

| Superficie | 46,02 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Unité urbaine | Orbey (ville isolée) |

| Aire d'attraction | Colmar (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Sainte-Marie-aux-Mines |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace.

Ses habitants sont appelés les Orbelais et les Orbelaises.

Géographie

Situation

La commune d'Orbey fait partie du canton de Lapoutroie et de l'arrondissement de Colmar-Ribeauvillé et occupe la haute vallée de la Weiss, incluant les lacs Blanc et Noir. Elle s'adosse au massif des Vosges, dominée par les sommets du Linge, du Gazon du Faing et de la Tête des Faux. L’altitude du bourg est de 550 mètres. Orbey comprend de nombreux hameaux et des fermes éparpillées sur les versants de la montagne : ces dernières étant transformées en grande partie en maisons de vacances ou de weekend. La population est de langue française, de tradition welche.

C'est une des 188 communes[1] du parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Écarts et lieux-dits

Orbey comptait 38 hameaux (les Allagouttes, le Bâa, les Basses Huttes, Bermont, Bethlehem, Blancrupt, Beauregard, Bois-le-Sire, Boursenoire, le Busset, la Camme, les Champs Simon, Chamont, Chenor, Chiaigayas, le Creux d'Argent, la Conatte, la Combe, le Faudé, le Faing (Effaim en 1441), la Geishof, Grande Vallée, Holnet, Hachegoutte, les Hautes Huttes (Ober-Hütten), le Lait, le Noirmont, les Mélèzes, la Mossure, Pairis[2], le Rain des Chênes, le rain des Guiomes, Remomont, Le Surcenord, Tannach, Voirimont...), et de nombreuses marcairies

Ban communal

Dans le ban d'Orbey se trouvent les villages ou hameaux des Basses-Huttes et des Hautes-Huttes. Les Basses-Huttes sont mentionnées en premier lieu en tant que rivière : Unterterhüttenbach (1252, 1318). Le hameau n'est cité qu'en 1441 et 1442 (zu der Nidern Hütten) : en 1484, on mentionne Obern und nydern hütten. Au XVIIe siècle, seules sont indiquées les Hautes et Basses Huttes, et en 1648, Basses-Huttes. Pour les Hautes-Huttes, il est question en 1318 de la Oberen glasehütten (Glashütte=verrerie[3] Haute Verrerie), puis en 1441 de Zue der Oberen hutten et en 1607 « les haultes heutte ». Pendant la guerre de Trente Ans, les deux hameaux furent ruinés. Les lieux-dits sont la plupart allemands, il faut admettre une colonisation venue de la vallée de Munster. Le Quimberg d'aujourd'hui est dénommé Kimberg en 1252 et 1318. En dessous des hautes Huttes se trouvent des fermes éparpillées du Schultzbach, citées en 1456 : le nom vient de Schulz, Schultheiss, la rivière du prévôt. Les noms des confins ou lieux-dits du ban d'Orbey sont la plupart en français (Orbey est en pays welche), mais on rencontre également des noms allemands anciens. Exemple : Tannach en 1322, 1374 -(Tann = sapin, ach = eau courante) , Tangnach, 1421, Tanguenay 1442 der Schultheiss von Tangnach. L'origine du hameau qui est ancien, est inconnue. Au Tannach existe actuellement un couvent de Dominicaines qui était auparavant à Logelbach, près de Colmar. Le couvent conserve deux statues de l'ancien couvent d'Unterlinden de Colmar, un saint Jean-Baptiste archaïque (roman) et un Christ en croix mystique extrêmement rare du XIVe siècle.

Urbanisme

Typologie

Orbey est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [5] - [6] - [7]. Elle appartient à l'unité urbaine d'Orbey, une unité urbaine monocommunale[8] de 3 552 habitants en 2017, constituant une ville isolée[9] - [10].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Colmar, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 95 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[11] - [12].

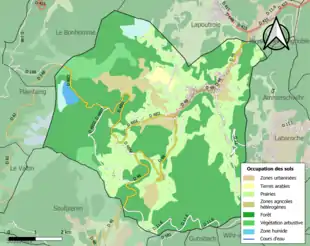

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (61,2 % en 2018), en augmentation par rapport à 1990 (59 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (54,6 %), prairies (28,8 %), zones agricoles hétérogènes (5,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (4,9 %), zones urbanisées (2,4 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (1,7 %), terres arables (1 %), eaux continentales[Note 3] (0,7 %)[13].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[14].

Toponymie

- Orbeiz en 1049 ;

- Orbetz vers 1080 ;

- Urbeis en 1241 ;

- Urbeisz en 1318 ;

- vault d'Orbeis en 1421 ;

- vaux de Urbeis en 1440 ;

- Urbeiss en 1441 ;

- Orbey en 1580.

Orbey : formée sur le vieux haut allemand uro « ours », et bah (« ruisseau »).

À comparer avec les divers Urbach et Orbais (Belgique, Marne).

Microtoponymie

Voir aussi la rubrique Géographie ci-dessus. Elle est très marquée par la végétation (nom d'arbres), le relief et l'hydrographie.

- bach / rupt, goutte : le ruisseau (alsacien / welch). Goutte : du dialecte vosgien « source », ruisseau[15].

- feing, faing : formation toponymique régionale en -faing (parfois -fin(g)) que l'on retrouve par exemple dans Léofaing, écart de Fraize, Linfaing, écart de Saint-Étienne ou encore Strouéfaing, écart de Liézey. Le sens exact de l'appellatif toponymique faing est mal défini, peut-être signifie-t-il « terrain marécageux »[16] ou alors « terrain boueux »[17]. Il est issu du vieux bas francique *fani « boue » (gotique fani), dont le dérivé en -ga a donné fange, fagne, etc.

- faux : de fagus : le hêtre

- rain : Versant raide, généralement boisé[18].

- chaume : sommet arrondis voire plats typique des Vosges, équivalent de l'alpage, généralement suivi du nom d'un ancien exploitant. Synonyme : Gazon.

- unterlinden : sous les tilleuls.

- le Creux d'argent : présence de mines d'argent dans la région.

Histoire

Première mention

Orbey apparaît pour la première fois en 1049 avec la donation faite par le pape Léon IX au couvent de Wolffenheim (Sainte-Croix-en-Plaine). Il s'agit d'une « villication », Meierhof ou Dinghof (cour domaniale) dont le règlement date de 1536[19]. Orbey est aussi mentionné en 1252 comme commune, une des premières d'Alsace. Elle avait le droit d'avoir un marché hebdomadaire.

Le village est d'abord régi par la seigneurie du Honack

Le village fait partie des possessions de la seigneurie du Hohnack puis des comtes d'Eguisheim, ensuite des comtes de Ferrette puis aux Habsbourg qui le cèdent en fief aux sires de Ribeaupierre. Cette commune, autrefois chef-lieu de bailliage, renferme les ruines de la célèbre abbaye de Pairis (abbatia Parisiennsis) de l'ordre de Citeaux, fondée en 1138, par Ulric ou Udalric, petit-fils de Gérard d'Alsace et dernier comte d'Eguisheim. Orbey est alors seule localité de la vallée à avoir le droit de tenir un marché hebdomadaire.

Abbaye cistercienne de Pairis

L'abbaye cistercienne de Pairis fut particulièrement importante pour l'histoire de la vallée. Elle fut fondée en 1138 par Ulrich de Ferrette qui fit venir des moines de Lucelle. Le comte d'Eguisheim qui était propriétaire de la vallée fit d'importantes donations au couvent. L'abbaye reçut également de nombreux privilèges de l'empereur Frédéric I Barberousse, qui la prit sous sa protection. Frédéric II lui accorda par la suite l'exemption de tout impôt. L'abbaye jouissait du privilège d'être libérée de toute autorité spirituelle et laïque et de toute juridiction, ne dépendant que de l'ordre cistérien et du pape. Elle disposait aussi d'élire librement son abbé. Les empereurs étaient les avoués de l'abbaye, mais elle ne pouvait en choisir à sa guise comme en 1218 le duc de Lorraine et le comte Frédéric de Ferrette. L'abbaye était richement possessionnée en 1500 dans plus de 80 localités et en 1652 dans 90 localités. Mais par suite d'une mauvaise administration, la communauté s'endetta. À partir de 1452 elle devint un prieuré dépendant de l'abbaye de Maulbronn au Wurtemberg.Pendant la guerre des paysans, en 1525, Pairis fut pillé par les Rustauds, mais après la répression de la révolte, les paysans durent payer les réparations. Quant en 1536, les ducs de Wurtemberg embrassèrent la Réforme, l'abbé de Maulbronn se rendit avec la plupart des moines à Pairis, puis il quitta les lieux pour se rendre à Einsiedeln. La Guerre de Trente Ans fut ruineuse pour Pairis qui fut pillé et détruit en grande partie par les Suédois. Ils donnèrent l'abbaye au noble Wetzel von Marsilien et à sa veuve, puis le droit de collation revint au roi Louis XIII qui nomma Bernardin Buchinger. Il fait restaurer l'abbaye au XVIIIe siècle. Au cours de la Révolution, l'abbaye devint un bien national. Le dernier abbé Antoine Delort et les neuf moines encore sur les lieux quittèrent l'endroit. Les bâtiments furent saccagés de fond en comble. En 1849, la commune d'Orbey propriétaire des lieux fit installer dans les bâtiments en ruines un hospice pour les personnes âgées[20] - [21].

Pillage et invasions

Après avoir été pillée par les Anglais en 1356 et par les Armagnacs en 1444, puis par les paysans en 1525 le couvent de Pairis fut rattachée en 1453, comme prieuré, à l'abbaye wurtembergeoise de Maulbronn, et devint la proie des flammes vers la fin du XVe siècle.

Gustaf Horn en fit don, en 1632 à la famille de Marsilly, mais Louis XIII la rendit à l'ordre de Citeaux et à son savant dignitaire, l'abbé Buchinger.

La Révolution l'a mis au nombre des biens nationaux. Les bâtiments, quoique relativement modernes et affectés à l'hospice d'Orbey, ont des caveaux et autres substructions fort anciennes. On y voit encore quelques débris de sculptures des XIIe et XIIIe siècles.

Le , après de durs combats, Orbey est libérée par Doyen, descendant direct de Husson Urbain né en 1597 à Orbey, permettant de réduire la poche de Colmar.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

D'argent à un monde d'azur contré et croisé d'or[22].

Commentaires : Orbey possède ces armoiries depuis la fin du XVIIe siècle. Elles sont peut-être parlantes, le mot orbis désignant le monde dans le latin des chrétiens. |

Politique et administration

Budget et fiscalité 2015

En 2015, le budget de la commune était constitué ainsi[23] :

- total des produits de fonctionnement : 2 793 000 €, soit 750 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 2 461 000 €, soit 661 € par habitant ;

- total des ressources d’investissement : 1 057 000 €, soit 284 € par habitant ;

- total des emplois d’investissement : 1 224 000 €, soit 329 € par habitant.

- endettement : 3 809 000 €, soit 1 023 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d’habitation : 10,74 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 11,96 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 72,16 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Liste des maires

Population et société

Démographie

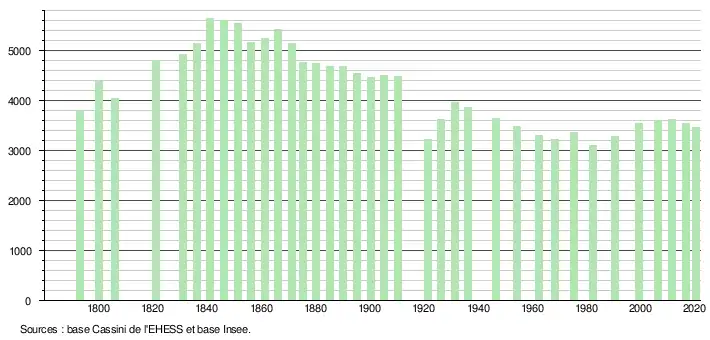

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[30]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[31].

En 2020, la commune comptait 3 461 habitants[Note 4], en diminution de 4,18 % par rapport à 2014 (Haut-Rhin : +1,01 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Enseignement

Orbey a un collège public d'enseignement secondaire, le collège Georges-Martelot.

Économie

Entreprises et commerces

- Antoine Bois a créé sa manufacture d'orgue à Orbey, en 1980[34] - [35].

- Sogefi : usine faisant partie de Sogefi Group, d'origine italienne, implantée sur tous les continents. Équipementier automobile intervenant dans le domaine du refroidissement, de la filtration et de la suspension. Parmi les 14 sites français, celui d'Orbey est un site de production affecté d'un centre de R&D, spécialisé dans le refroidissement.

Culture et patrimoine

Église Saint-Urbain

Cette église[36] est dédiée à saint Urbain, le patron des vignerons, patronage inspiré par les comtes d'Eguisheim. Aucun document ne nous renseigne sur l'emplacement du premier lieu de culte d'Orbeiz. Il s'agissait probablement d'une métairie placée sous l'administration de l'abbaye de Pairis. La première apparition d'un lieu de culte à Orbey est mentionné dans une bulle papale du 18 novembre 1049 adressée au couvent de Heiligkreuz (Sainte-Croix-en-Plaine). Un habitant d'Orbey était désigné pour collecter les dîmes revenant à l'église d'Orbeiz. Les revenus du domaine étaient partagés avec les comtes d'Eguisheim, l'autre partie allant à l'abbaye de Pairis pour les rémunérer de l'administration du village. La communauté paroissiale était alors rattachée à celle de Savamont connue aujourd'hui sous le nom de Sigolsheim. Orbeiz apparaît en tant que commune à partir de 1252 et comme paroisse autonome à partir de 1398. L'existence d'une tour, dont on a découvert les fondations lors de la construction de la deuxième église et que l'on a utilisée pour refaire le clocher ne révèle pas nécessairement l'édifice de la première église. Celle-ci devait être assez modeste, vu la position stratégique de cette tour. Elle était probablement destinée avant tout à surveiller la vallée de Tannach et celle de la Weiss. La forteresse du Gutemberg au Bonhomme avait à peu près le même objectif. L'église d'Orbey existait sans doute déjà avant l'arrivée des moines de l'abbaye de Pairis vers 1138. Lors de la disparition du monastère de Sainte Croix-en-Plaine en 1536, les droits de celle-ci furent octroyés à la ville de Colmar, qui les transmit rapidement à l'abbaye de Pairis. C'est à cette époque que l'église d'Orbey fut placée sous le patronage de saint Urbain, pape clunisien. La population d'Orbey devenant plus importante, la construction d'une lieu de culte plus important fut envisagée. C'est alors qu'une deuxième église fut édifiée. Les archives de l'abbaye de Pairis mentionnent qu'en 1736, elle finança la réfection du toit. À partir de 1760, une troisième construction de style roman fut édifiée sur l'emplacement du bâtiment actuel. Les pierres de l'ancienne tour furent utilisées pour le clocher qui fut surélevé en 1837 pour y placer une nouvelle cloche. Le maire d'Orbey, Eugène Lefebure, député du Haut-Rhin, prit l'initiative de construire un édifice plus digne d'une commune dont la population ne faisait qu'augmenter. En 1841, Orbey comptait une population de 5656 âmes, et en 1858 la population déclina légèrement pour approcher les 5259 habitants. En accord avec le curé Léon Deschamps, la municipalité, après quelques réticences, dues au coût élevé de la construction, accepta le projet présenté par le maire. La belle église que le visiteur peut admirer fut placée perpendiculairement à l'ancien emplacement et le cimetière transféré sur la pente voisine. En 1858, l'église étant toujours en construction, les curés successifs firent appel à la générosité des Orbelais pour embellir l'église, placer des vitraux et refaire les peintures, mosaïques... Au cours de la Première Guerre mondiale, l'église à peine achevée fut endommagée, et les réparations durèrent plusieurs années. Au cours de la guerre1940-1945 trois obus détruisirent le chœur et la nef de l'église. Tout était donc à refaire. Les travaux durèrent jusqu'au 22 avril 1957, année où monseigneur Jean-Julien Weber, évêque de Strasbourg consacra l'église restaurée. Mais ce n'est qu'entre 1963 et 1967 que la restauration de l'église d'Orbey fut achevée[37].

Chapelle Sainte-Barbe (Hautes-Huttes)

Une ancienne chapelle devait déjà exister avant 1600, mais avec les troubles de la Révolution des fanatiques ont mis cette chapelle à terre. Plus tard, au XVIIIe siècle la chapelle est reconstruite, mais on y associe alors une école. Bombardée pendant la Première Guerre mondiale en 1915 précisément, le bâtiment est à nouveau endommagé ( pour l'anecdote, on notera que Sainte Barbe est la patronne des artificiers et des artilleurs). Il sera à nouveau restauré en 1927. L'édifice actuel est surmonté d'un clocher. Une cloison sépare l'église de l'école, ce qui est très utile lors de l'affluence des fidèles pendant les grandes fêtes, notamment la fête patronale célébrée le 4 décembre. Dans ce cas on déplace la cloison mobile qui sépare l'école de la chapelle[38].

Église Sainte-Catherine (Basses-Huttes)

La pose de la première pierre de l'église[39] a lieu le 8 septembre 1865. La construction fut cependant très problématique. Il existait déjà au même endroit une chapelle érigée en 1810, qui fut bien trop petite pour accueillir les fidèles avec l'augmentation de la population. Le hameau de Basses-Huttes possédait en 1810 une chapelle qui devait abriter les paroissiens du hameau et des écarts voisins des Hautes-Huttes et du Soultzbach, la population avoisinait alors les mille habitants. Dès 1853, les Basses-Huttes sont érigées en paroisse auxiliaire de Lapoutroie, cela en dépit même de la modestie des lieux du culte. Très vite, il s'avère que la chapelle des Basses-Huttes est beaucoup trop petite pour accueillir les paroissiens. Le curé Claudepierre échafaude alors un plan pour faire construire un nouvel édifice plus grand. Il achète un terrain à proximité de la petite chapelle et en fait don à la fabrique de la paroisse. Il sollicite des dons de tous les côtés pour entreprendre la construction de la nouvelle église. Il organise des quêtes dans tout l'arrondissement de Colmar et le succès est au rendez-vous. Le 8 septembre 1865, on procède à la pose de la première pierre de l'église Sainte-Catherine. Deux ans plus tard, en 1867, l'église est consacrée. Pourtant le chantier s'éternise, faute d'argent. En 1870, en désespoir de cause, le curé s'adresse à l'impératrice Eugénie, épouse de l'empereur Napoléon III et fervente catholique. Il adresse une lettre à l'impératrice : « La commune d'Orbey, dont ma paroisse fait partie est pauvre. Elle vient de construire une église aussi. Mes paroissiens qui sont pauvres, mais pleins de bonne volonté, ont employé les matériaux gratuitement » écrit-il. Finalement l'église sera achevée. Pendant la Première Guerre mondiale, le bâtiment est endommagé du fait de la proximité de la montagne du Noirmont et du Rain des Chênes, situés au pied du collet du Linge où les combats font rage. Dans les décombres de l'église bombardée, un chasseur alpin français retrouve intacte la statue en bois de la Vierge datant du XVIIe siècle. Il décide de la placer dans un petit oratoire creusé dans les tranchées du Linge où les Poilus viennent se recueillir avant les combats. À la fin de la guerre, la statue est rapportée à l'église, qui est reconstruite en 1925. L'église sera à nouveau détruite lors des combats de la libération de l'hiver 1944-1945. La paix revenue, l'église renaît de ses cendres[40].

Chapelle Saint-Genest (Creux d'Argent)

Sur les hauteurs d'Orbey, en direction du col de Bermont et de la statue du Sacré-Cœur se trouve la chapelle Saint-Genest. Construite en 1888, puis reconstruite en 1925, elle comprend une nef et une abside légèrement plus basse, un clocher avec un toit en bâtière flanqué sur le bâtiment. L'intérieur de la chapelle est décoré de statues, de vitraux financés par de généreux donateurs du hameau. L'autel comme les vitraux témoignent de cet art religieux rural robuste et soigné de la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. C'est un décret impérial du 6 septembre 1813 qui a autorisé un culte public dans cette chapelle sous le vocable de chapelle du Bon Secours de Saint-Genest. Pendant la Première Guerre mondiale, la chapelle située sur la ligne du front a été endommagée puis reconstruite. Plusieurs vestiges et des tranchées ainsi que des bunkers se trouvent à proximité de la chapelle. Les habitants du secteur, après la guerre se sont activés à relever des ruines cette chapelle grâce à des dons et aux dommages de guerre. Une bénédiction solennelle a marqué le retour au culte le 11 novembre 1926. La reconstruction a été l'œuvre d'Émile Jokers. Les peintures murales sont de M. Bottinelli, artiste peintre du Bonhomme, le maître autel étant de MM. Ruthmann et Russchmann. Vitraux et statues ont été offerts par les habitants du hameau: on y retrouve notamment les noms des familles du Creux d'Argent mais aussi des hameaux du Lait, de la Matrelle tous proches. Au début des années quatre-vingt-dix, la commune a procédé à des travaux de remise à neuf des peintures extérieures. Des messes sont encore régulièrement célébrées dans ce qui était autrefois un lieu de pèlerinage. Les propriétaires de la ferme à proximité, la famille Knopf, entretiennent le lieu. On peut s'adresser à eux pour les visiter[41].

Monastère Saint-Jean-Baptiste d'Unterlinden (Bois le Sire)

Le monastère Saint Jean-Baptiste est occupée par des moniales Dominicaines et a été transféré à Orbey depuis 1973, dans une ferme aménagée permettant la vie communautaire. Ce monastère était auparavant implanté à Logelbach près de Colmar. Ce sont deux veuves désirant se consacrer à la vie contemplative qui ont fondé la première communauté à Colmar, onze ans après le décès de Saint Dominique. La communauté s'est ensuite agrandie. Les deux fondatrices ont été initiées à leur forme de vie monastique de saint Sixte à Rome. À leur retour, elles prirent l'habit de l'ordre des Dominicaines et placées sous cet ordre en 1245. Le monastère d'origine fut dédié à Saint Jean Baptiste. En 1269, Albert le Grand consacra l'église et Maître Eckhart fit une visite canonique en 1322. En 1792 les religieuses furent expulsées de leur bâtiment qui est devenue aujourd'hui le musée Unterlinden de Colmar. Pendant plus d'une centaine d'années, la communauté avait ainsi disparu de l'Alsace. En 1899, six moniales dont trois alsaciennes, toutes du monastère d'Oullins(Lyon) se rendirent à Colmar pour y refonder un monastère des Dominicaines. En 1926, le monastère est transféré à Logelbach, dans la banlieue de Colmar et y reste jusqu'au transfert à Orbey en 1973. La communauté compte quatorze religieuses âgées de 26 à 92 ans. Le Monastère est affilié à la Fédération Notre-Dame des Prêcheurs[42].

Sacré-Cœur de Remomont

Ce monument fut édifié sur la chaume de la colline du Creux d'Argent à la suite de la mission prêchée en 1933[43]. Conçue comme un acte à Dieu, la mission est un acte important dans la vie religieuse, marqué par de nombreuses prédications, messes et processions. L'usage veut qu'à la suite de cette période on édifie un croix ou un monument religieux. Sur le socle de la statue du Sacré-Cœur figure deux plaques, l'une commémorant la mission, tandis que la seconde rappelle la rupture de la digue du lac Noir en 1933.

Tour du Faudé

Une première tour est construite en 1891. Elle est détruite en juillet 1915 car elle servait à l'observation de l'armée allemande. Reconstruite entre 1932 et 1934, elle est inaugurée le 19 août 1934. Elle est à nouveau détruite le 11 décembre 1944 lors de la libération d'Orbey. Reconstruite à l'identique, elle est inaugurée le 15 août 2002. Depuis le sommet de la tour du Faudé on a une magnifique vue de tout le canton[44].

Stupa de la compassion à la ferme Graine-Champ

Un stupa est un monument religieux reliquaire ou mémorial de la religion Bouddhiste, ici dédié à la compassion, la paix[45].

La prière se fait généralement par circumambulation dans le sens horaire, en récitant le Om Mani Padmé Houm, ou autres prières pour la paix. Ce monument pour la paix à l'initiative du vénérable Gonsar Rimptoché, abbé tibétain bouddhiste du monastère Rabten Choeling (Mont-Pèlerin, Suisse) a été financé par des dons internationaux, réalisé par des artisans locaux et inauguré le 2/9/2007 par le vénérable[46].

Ruines du château du Petit Hohnack

Les ruines sont situés sur un piton, à 927 mètres d'altitude, sur le banc de la commune de Labaroche qui se trouve sur la ligne de crête qui sépare la vallée de Munster de celle d'Orbey. Il domine les Vosges jusqu'au Haut-Koenigsbourg et la plaine d'Alsace jusqu'à la Forêt-Noire. Les premiers maîtres de la région furent les comtes d'Eguisheim qui prirent le nom de leur château vers 1038. C'était une famille très puissante qui descendait probablement des anciens ducs d'Alsace et détenait à ce titre de comte du Nordgau, c'est-à-dire de la Basse Alsace.C'est probablement Hugues IV, le père de Bruno d'Eguisheim, devenu pape sous le nom de Léon IX, qui fera construire le château du Hohnack. Il sera ainsi à l'origine de la seigneurie du Hohnack et de la mise en valeur de la région. Les comtes d'Eguisheim avaient de bons rapports avec la Lorraine. Pour protéger le passage de la route du Bonhomme, les religieux de Saint-Dié qu'ils connaissaient firent défricher l'endroit pour permettre de construire une route reliant la Lorraine à l'Alsace à travers le Col du Bonhomme. Le château du Hohnack était une bâtisse imposante ayant 280 pieds de longueur (soit 90 m) et 210 pieds de largeur (soit 67 m). Une enceinte polygonale entourait une cour à l'intérieur de laquelle s'élevait un donjon carré. la famille d'Eguisheim s'éteignit avec le décès du comte Ulrich en 1141. Comme il n'avait pas d'héritier direct, les biens passèrent à son neveu Louis, comte de Ferrette. Mais le Honack échappèrent aux Ferrette. Les sires de Ribeaupierre une autre famille puissante, cherchaient à agrandir leur domaine, ils s'emparèrent du Hohnack, tout en restant vassaux des Ferrette. En 1324, le comte Ulrich III mourut, et ses domaines passèrent à sa fille Jeanne, mariée à Albert de Habsbourg, duc d'Autriche. Désormais les Ribeaupierre furent les vassaux des Habsbourg[47] - [48].

Lac Blanc et lac Noir

Les deux lacs, naturels, datent de la période glaciaire et sont nichés dans le paysage sauvage du parc naturel régional des Ballons des Vosges. L'aménagement du lac Blanc et du lac Noir associe de façon originale les deux lacs naturels dans un système de transfert d'énergie par pompage/turbinage. C'est la première installation française de ce type, construite de 1928 à 1933 par le groupe industriel de René Koechlin, l'inventeur de l'aménagement hydroélectrique du Rhin. Elle avait pour but de produire de l'électricité aux heures de pointe, tout en utilisant la production de nuit de Kembs, première centrale française du Rhin. L'exploitation et la maintenance sont assurées par les équipes du Rhin. La centrale est reliée aux hommes 24 h sur 24. Tout dysfonctionnement est enregistré par un automate qui met l'installation en sécurité et transmet un message d'alarme par téléphone à l'agent de service. Celui-ci intervient à distance ou sur place selon l'évènement. Propriété de l'EDF depuis 1946, la station a été rénovée et modernisée de 1990 à 2002. L'originalité de fonctionnement de l'ouvrage consiste à échanger la même eau entre le lac Blanc et le lac Noir, séparés par 120 mètres de dénivelé. La production d'électricité est réalisée lors des pointes de consommation par le turbinage de l'eau du bassin supérieur. En faible consommation, l'eau du bassin inférieur est renvoyée dans le lac Blanc par pompage pour y être stockée jusqu'au prochain besoin. Cette opération consomme de l'électricité mais au coût des « heures creuses », d'où son atout économique. Compte tenu de la rapidité de la mise en service des groupes (80 000 kW) en 7 minutes, pendant 6 heures (si nécessaire), le lac Noir constitue un maillon intéressant dans la sécurité d'alimentation électrique des clients. Le fonctionnement est entièrement piloté à distance depuis un centre de commande régional[49].

Usine hydroélectrique du lac Noir

Le lac Noir est situé dans un cirque glaciaire érodé par les glaciers, à une distance d'un kilomètre en aval du lac Blanc. Contrairement à ce dernier, ses eaux sont de couleur brune car il est alimenté par une tourbière, d'où son nom. Pourvu comme son voisin d'une digue artificielle, le lac Noir constitue avec le lac Blanc, un double réservoir qui permet le fonctionnement de l'usine hydroélectrique implantée sur la rive nord-est. La conduite de pompage qui relie les deux lacs se rompt en 1934 ; une masse d'eau s'abat sur le toit de l'usine, qui s'effondre engloutissant neuf personnes. En 1938, la centrale est remise en service[50].

Vestiges de Glacière (Parc Lefébure) 1860

Maison d'industriel de la famille Lefébure[51].

Les glacières sont la relique d'une époque où la glace était stockée en hiver pour être débitée aux beaux jours, puis acheminée et vendue dans les grandes villes aux établissements d’hôtellerie et de restauration de la grande bourgeoisie. On en trouve de nombreuses jusque dans les environs de Marseille dans la Sainte-Beaume et l'Étoile.

Guerres mondiales

La commune a été décorée le de la croix de guerre 1914-1918[52] et le de la croix de guerre 1939-1945[53].

Musée mémorial du Linge

Le Linge fut un champ de bataille de la Première Guerre mondiale autour du collet du Linge où un affrontement particulièrement meurtrier se déroula entre le et le 15 octobre 1915 et fit 17 000 morts[54].

Le musée-Mémorial du Linge a rassemblé tous les objets français et allemands qui ont été trouvés sur place : armes, munitions, objets personnels et reliques avec montage vidéo et photographies d'époque. Les tranchées et retranchements remarquablement conservés en font également partie.

Cimetière Duchesne

Le cimetière militaire abrite les sépultures de 294 soldats et l'ossuaire de 116 militaires français, morts pour la France en 1915[55].

Le Gisant (cimetière français du Wettstein)

Ce gisant repose au pied de la grande croix du Col du Wettstein représente un chasseur tombé au champ d'honneur. L'ensemble constitue un mémorial consacré au souvenir des milliers de soldats morts en 1915 au collet du Linge[56] - [57].

Cimetière français du Wettstein (col du Wettstein)

Un jeune lieutenant de chasseurs est vraisemblablement à l'origine du cimetière militaire du Wettstein. Avec le bois des sapins brisés par les bombardements lors des combats de la Première Guerre mondiale, il fabrique une petite croix qui par la suite est enchâssée dans la base d'une croix en granit. Celle-ci est inaugurée par le général Gamelin en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce cimetière reposent 2 664 soldats tombés lors des combats[58] - [59] - [60].

Personnalités liées à la commune

- Thierry Schoeré, forgeron originaire d'Orbey, dont l'Eglise catholique reconnaît la véracité des apparitions de la Vierge Marie qu'il aurait eues le 3 mai 1491 au lieu actuel du pèlerinage Notre-dame des Trois-Epis.

- Pierre de Blarru : poète de langue latine, né le 6 avril 1437 à Blancrupt, décédé à Saint-Dié le 23 novembre 1505.

- Léon Albert Lefébure, né le 31 mars 1838 dans le Haut-Rhin et mort à Orbey (Haut-Rhin) le 4 avril 1911, est un écrivain, journaliste et homme politique français.

Galerie

Vue sur le village d'Orbey.

Vue sur le village d'Orbey. Quelques maisons et fermes au lieu-dit Remomont.

Quelques maisons et fermes au lieu-dit Remomont. Vue sur Orbey depuis les hauteurs du Creux d'Argent.

Vue sur Orbey depuis les hauteurs du Creux d'Argent. La Tour du Faudé.

La Tour du Faudé. Église et maison de retraite au hameau de Pairis.

Église et maison de retraite au hameau de Pairis. La Stupa de la compassion à la ferme Graine-Champ.

La Stupa de la compassion à la ferme Graine-Champ. Église Saint-Urbain à Orbey.

Église Saint-Urbain à Orbey. Chapelle Saint Genest au Creux d'Argent.

Chapelle Saint Genest au Creux d'Argent. Statue du Sacré-Cœur veillant sur Orbey.

Statue du Sacré-Cœur veillant sur Orbey. Entrée de la commune d'Orbey en venant du Lac Blanc.

Entrée de la commune d'Orbey en venant du Lac Blanc. Cimetière militaire du Col de Wettstein (880 m).

Cimetière militaire du Col de Wettstein (880 m). Gisant au pied de la Grande Croix du cimetière du col de Wettstein.

Gisant au pied de la Grande Croix du cimetière du col de Wettstein. Le Linge, champ de bataille de la Guerre 1914-1918.

Le Linge, champ de bataille de la Guerre 1914-1918. Monument aux morts d'Orbey.

Monument aux morts d'Orbey. Oratoire en mémoire des 9 personnes englouties lors de l'accident du 04-01-1934 au Lac Noir.

Oratoire en mémoire des 9 personnes englouties lors de l'accident du 04-01-1934 au Lac Noir. Le Lac Noir.

Le Lac Noir. Le Lac Noir.

Le Lac Noir.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Liste des 188 communes adhérentes au parc naturel régional des ballons des Vosges, 3e Charte 2012 - 2024

- Pairis tire son nom d'une abbaye cistercienne fondée en 1138 par le comte Uldaric d'Eguisheim avec des moines de l'abbaye de Lucelle.

- « Traduction Glashütte en Français | Dictionnaire Allemand-Français | Reverso », sur dictionnaire.reverso.net (consulté le )

- Synthèse des principales informations relatives aux eaux souterraines pour la commune de ORBEY, Rapport édité le 14-06-2017

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 d'Orbey », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction d'Colmar », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- En français, ce sont les gouttes jumelles

- Ernest Nègre, op. cit.

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, DENLF, réédition Guénégaud 1979.

- Pierre Boyé, Les Hautes-Chaumes des Vosges, Rencontres transvosgiennes, (ISBN 978-2-9568226-0-8)

- Grimm-Stoffel, Weistümer, t. V, p. 347.

- « Abbaye cistercienne de Pairis, actuellement hôpital », notice no IA68007301, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Ancienne abbaye de Pairis », notice no PA00085574, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Archives Départementales du Haut-Rhin »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- Les comptes de la commune de Neufchâteau « Copie archivée » (version du 23 mars 2015 sur Internet Archive).

- Les maires d'Orbey de 1790 à nos jours orbey.fr, Commune d'Orbey.

- « Notice NetBDA BERTRAND Jean Joseph », sur Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace,

- « Notice NetBDA BAFFREY Marie Léon Lucien », sur Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace,

- « Notice NetBDA DIDIERJEAN Jean-Baptiste Eugène », sur Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace,

- « Décès du Dr Jacques Schneider, ancien maire », Dernières Nouvelles d'Alsace, (lire en ligne)

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le )

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- L'orgue Antoine Bois 1998 (instrument actuel de l'église)

- Antoine Bois et sa Manufacture d'Orgue à Orbey

- D'après une fiche signalétique se trouvant dans l'église Saint-Urbain d'Orbey.

- « Eglise paroissiale Saint-Urbain », notice no IA68007442, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Chapelle sainte-Barbe et école », notice no IA68007483, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- D'après Détours en pays welche, 1997

- « Eglise Sainte-Catherine », notice no IA68007461, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Chapelle Saint-Genest », notice no IA68007585, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Couvent de dominicaines d'Unterlinden », notice no IA68007373, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Hameaux d'Orbey : Remonont (Rumimunt, 1175, à côté du Lait, Remeymont, premier nom francophone du secteur)

- Historique de la construction de la Tour du Faudé

- « Ferme », notice no IA68007481, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- panneau explicatif sur le site

- Le château du Hohnack

- Le château du Hohnack (appelé Petit-Hohnack) au-dessus du Ban de Labaroche

- « Barrage du Lac Blanc », notice no IA68007597, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Barrage, centrale hydroélectrique du Lac Noir et immeubles », notice no IA68007598, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Maison d'industriel de la famille Lefébure », notice no IA68007447, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Communes décorées de la Croix de guerre 1914-1918

- Communes décorées de la Croix de guerre 1939 - 1945

- Le Linge, un champ de bataille de la guerre 1914-1918, où un affrontement particulièrement meurtrier eut lieu entre le et le , qui fit 17 000 morts. Ensuite, Français et Allemand restèrent face à face jusqu'au . PPS mis en vidéo par Jean-Marc Coquelle.

- « Cimetière Duchesne », notice no IA68007477, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IM68010539, base Palissy, ministère français de la Culture Croix de cimetière, lieu-dit Wettstein (col du)

- Synthèse des relevés - Orbey

- Le Linge, le tombeau des chasseurs

- Nécropole nationale Le Wettstein, cimetière des Chasseurs, cimetière du Linge

- Mémorial du Linge à Orbey

Voir aussi

Bibliographie

- Dominique Toursel-Harster, Jean-Pierre Beck, Guy Bronner, Dictionnaire des monuments historiques d’Alsace, Strasbourg, La Nuée Bleue, , 663 p. (ISBN 2-7165-0250-1)Orbey, Ancienne abbaye de Pairis (portail d'entrée), Partie du champ de bataille du Linge, pp. 302-303

- Orbey, St-Urbain : inventaire de l'instrument et historique

- La guerre de 1914-1918 dans les montagnes de la Haute-Meurthe. Orbey : page 17

- Orbey et ses passeurs; Orbey et son réfractaire à l'incorporation de force

- Les Passerands des 11e, 14e, 114e BCA au Linge en juillet-août 1915

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Strasbourg, Editions Publitotal, 4ème trimestre 1979, 1287 p. (ISBN 978-2-86535-070-4 et 2-86535-070-3)Labaroche, p. 638

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Site de l'Office de Tourisme

- Site officiel de la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg

- Musée mémorial du Linge

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Alsace

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Inventaire national du patrimoine naturel : Stosswihr. Espaces : Liste des espaces protégés et gérés, Liste des ZNIEFF, Liste des sites Natura 2000. Espèces : Liste des espèces recensées, Liste des espèces protégées recensées postérieurement à 1950, Statistiques sur le statut biologique des espèces recensées