Volksdeutsche

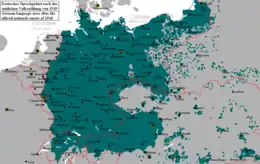

Les Volksdeutsche (littéralement « Allemand par le peuple ») sont des populations vivant hors des États à population majoritairement allemande et dont elles n'ont pas la nationalité, mais qui se définissent (ou sont définies) ethniquement ou culturellement comme allemandes. C'est un terme allemand, forgé au début du XXe siècle et ultérieurement investi de connotations raciales et nationalistes.

Extension du terme

Le mot allemand Volksdeutsche, apparu à la suite de la modification des frontières et à la création de nouveaux États à la suite de la Première Guerre mondiale, a d'abord été utilisé dans les années qui ont suivi par, et pour désigner, des personnes dont la langue maternelle était l'allemand, et qui, contrairement aux Reichsdeutsche (les Allemands du Reich) ou aux Allemands d'Autriche, vivaient après 1918 hors de ces deux États à population majoritairement allemande. Le terme Volksdeutsche est également distinct de Auslandsdeutsche, qui désigne des citoyens allemands vivant à l'étranger ou expatriés.

La plupart des personnes désignées comme Volksdeutsche possédaient la nationalité de leur lieu de résidence. Cela concernait les minorités germanophones des anciens Empire allemand et Empire d'Autriche (devenu plus tard l'Autriche-Hongrie) devenues citoyens des États qui ont succédé, hormis l'Autriche. C'était le cas de l'Alsace, d'une partie de la Lorraine, de la minorité allemande d'Eupen-Malmedy en Belgique, des Allemands de Pologne (notamment de Posnanie et de « Prusse-Occidentale »), des Pays baltes, de Tchécoslovaquie (Sudètes), de Yougoslavie, de Hongrie, d'Italie (Haut-Adige), de Roumanie, de la mer Noire et de la Volga. Plus rarement, on y incluait aussi les habitants du Luxembourg, les Suisses alémaniques et les Liechtensteinois.

En Autriche, le terme Volksdeutsche n'a pas été utilisé avant 1938, mais était encore utilisé après 1945.

Histoire des Volksdeutsche

Périodes médiévale et moderne

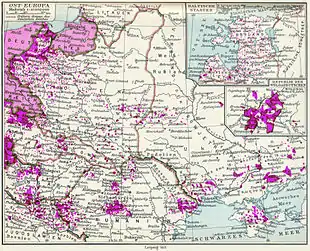

Le phénomène Volksdeutsche trouve ses racines dans les déplacements de populations du bas Moyen Âge, lorsque des colons allemands s'installent sur des terres d'Europe centrale et de l'est [1], dans les actuels États de la Baltique et Pologne, et ce dès le XIIIe siècle.

À partir de la partition de 843, des populations germaniques s'installent à l'Est des royaumes germaniques successifs. Appelés par les souverains slaves[2], des populations allemandes s'installent dans toute l'Europe de l'Est entre le XIIe siècle et le XVIIIe siècle[2]. Jusqu'à la fin du XVe, les populations allemandes et slaves vivent côte à côte, occupant les espaces et façonnant les paysages de façon complémentaire : en Bohême, les villes sont peuplées par des populations germaniques, tandis que les campagnes sont occupées par les populations slaves[2]. D'autres régions sont ainsi totalement germanisées, à l'image de la Basse-Silésie[2].

À partir du XVIIIe siècle, sous l'influence des monarques autrichiens, prussiens et russes, des territoires de plus en plus éloignés des espaces germaniques accueillent des colons germaniques : Frédéric II mène une politique de colonisation allemande de la Prusse, tandis que Joseph II encourage des colons allemands à s'installer en Bukovine, en Galicie et Hongrie[2], à l'image des colons originaires du Palatinat, d'Alsace et de Lorraine appelés par Joseph II à Zamość à partir de 1784[3].

L'éveil au XIXe siècle des nationalismes modernes, la disparition de l'Autriche-Hongrie et la création d'États nations allaient fortement accentuer les revendications et les craintes des différentes minorités, dont les minorités de langue allemande, présentes dans ces États[4]. Dès le milieu du XIXe siècle, les idées pangermanistes mettent en avant l'unité de tous les germanophones d'Europe, trouvent leurs premières manifestations politiques dans les années 1890 et sont largement répandues tant en Allemagne et en Autriche que parmi les minorités parlant allemand.

Nazisme

Les idéologues inspirant le Parti national-socialiste reprennent en grande partie les idées pangermanistes, idées augmentées de connotations raciales liées au supposé « sang » allemand et au concept de race. Pendant le régime national-socialiste, la loi sur l'Empire et la nationalité (RuStAG) du , qui était à l'origine du fondement juridique du droit du sang, ne fut pas formellement modifiée mais connut dans ses applications des modifications importantes avec les lois raciales de 1935[5]. Ce fut la politique d'expansion territoriale du Troisième Reich, à partir de 1938, qui plaça au premier rang la question des populations « de souche allemande » (Volksdeutsche), de leur statut juridique et de leur intégration.

L'historienne canadienne Doris Bergen fait remonter cette définition nazie des Volksdeutsche à un mémorandum de 1938 adressé par Adolf Hitler à la chancellerie du Reich[6]. Elle note que l'élasticité de cette définition a permis des manipulations de la part de personnes aspirant à être reconnues comme faisant partie de ce groupe dans les territoires sous domination nazie[7]. À partir de 1936, un organisme sous contrôle SS est habilité à organiser les relations avec les « Allemands par le peuple » : il s'agit de la Volksdeutsche Mittelstelle (Bureau de liaison des Allemands ethniques), sous la direction depuis 1937 du SS-Obergruppenführer Werner Lorenz[8].

Seconde Guerre mondiale

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi a créé des partis nazis dans certaines de ces populations, partis qui ont eu plus ou moins de succès (surtout chez les Sudètes, plus proches du Reich).

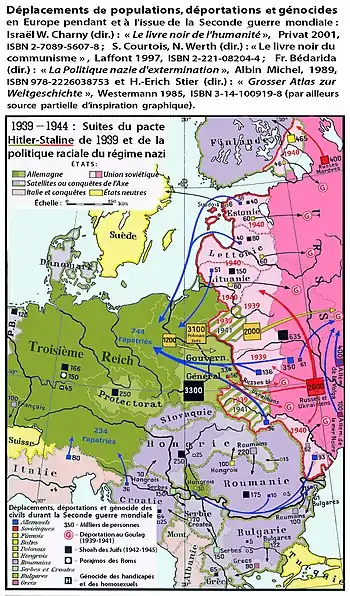

Lors du Pacte germano-soviétique, les Volksdeutsche présents dans les territoires annexés par l'URSS (pays baltes, Pologne orientale, Bucovine, Bessarabie) sont rapatriés dans le Reich, pour servir de colons en Pologne occidentale (Wartheland), dans d'autres régions annexées, ou encore dans le Gouvernement général[9] : les populations de Volksdeutsche des pays baltes sont ainsi rapatriés dans le Reich en vertu d'accords bilatéraux entre le Reich et la Lettonie, puis l'Estonie signés en octobre 1939[9]. En , en juin 1940, puis en mars 1941, les Volksdeutsche des régions incorporées à l'URSS font l'objet de transferts vers le Reich[9]. Les 400 000 personnes accueillies durant cette période le sont dans une atmosphère de désorganisation, ce qui pose de très nombreux problèmes aux hommes du RuSHA[10]. Puis, une fois sous contrôle du Reich, les Volksdeutsche accueillis sont soumis à une sélection ethnique sévère. Les Volksdeutsche sont ainsi classés en quatre catégories : les catégories I et II peuvent être employées pour la colonisation à l'Est, la catégorie III doit être envoyée dans le Reich pour germanisation, tandis que la catégorie IV est dans un premier temps utilisée comme main d’œuvre dans le Reich[10].

En effet, à partir de 1940, non seulement des Volksdeutsche, mais aussi des ressortissants de pays nordiques, sont recrutés par la SS. Enrégimentés dans des légions, les volontaires n'appartiennent pas à la SS[11]. Mais les volontaires issus des populations germaniques ne sont pas les seuls à intégrer la SS.

Lors de l'attaque allemande contre l'URSS, les Allemands de la mer Noire et ceux de la Volga sont déportés préventivement par les autorités soviétiques vers la Sibérie et le Kazakhstan. Durant la Seconde Guerre mondiale, certains groupes de Volksdeutsche apportent un soutien aux autorités nazies et collaborent avec elles, ou bien sont incorporées dans des bataillons de la Waffen-SS ou de la Wehrmacht.

Ainsi, au fil des victoires du Reich, de plus en plus de populations de Volksdeutsche sont intégrées dans la sphère de recrutement des unités allemandes : ainsi, en 1941, les Volksdeutsche de l'armée yougoslave prisonniers de guerre sont intégrés dans la division Das Reich. En Croatie, cette politique de recrutement suscite des réserves du ministère des Affaires étrangères allemand, qui obtient la constitution d'unités, au sein de l'armée croate, composées de Volksdeutsche, sous le contrôle théorique de l'état oustachi[12]. De plus, commissaire au renforcement de la race depuis 1939, Himmler se montre de plus en plus actif et intrusif sur la gestion des Volksdeutsche des territoires contrôlés directement ou indirectement par le Reich et ses alliés[12]. Dans les Balkans, les responsables locaux des communautés de Volksdeutsche de Serbie, de Croatie et de Slovaquie ouvrent rapidement des pourparlers en vue de créer des unités militaires composées de recrues originaires de ces pays, pour appuyer les troupes d'occupation allemandes[12]. Hitler ayant donné son accord, la Force allemande, regroupant des unités militaires composées de Volksdeutsche du Banat, est constituée, officiellement placée sous le contrôle du gouvernement de Belgrade[13]. Au départ constituée sur la base du volontariat, cette unité recrute à partir de septembre 1942 selon les règles en vigueur dans le Reich, tous les hommes de 17 à 50 ans[12].

Les Volksdeutsche de Hongrie connaissent le même sort, en dépit de l'alliance avec le Reich, Himmler ne se sentant pas lié par les accords qui pouvaient exister entre la Régence et le Reich[14].

Cependant, s’ils sont recrutés par les forces d'occupation allemande, les Volksdeutsche des Balkans constituent un enjeu entre les différents rouages militaires du IIIe Reich : Himmler, à l'issue d'une lutte d'une année, obtient la haute-main sur le recrutement de ces populations dans les unités allemandes, malgré l'hostilité du ministère des Affaires étrangères[15] et des représentants de l'État libre de Croatie[14]. En mai 1942, le recrutement et la formation militaire des Volksdeutsche de Croatie sont cependant confiés à Himmler et à ses représentants sur place, qui mènent une intense politique de recrutement pour la division SS prinz Eugen[15].

À la fin de la guerre, livrés à eux-mêmes (comme l'ensemble des populations allemandes de l'Est de l'Oder) par des autorités nazies en fuite vers l'Ouest, face à l'offensive de l'Armée rouge, les Volksdeutsche de Pologne (présents avant 1939 ou réinstallés durant les actions de colonisation) tentent de refluer vers l'ouest, ou sont expulsés de force ou exécutés. Les Saxons de Transylvanie y restèrent, mais tous ceux qui avaient collaboré avec l'Allemagne nazie furent déportés en URSS.

Projets coloniaux de la SS

Dès les années 1930, les Volksdeutsche font l'objet de toutes les attentions de la part de SS et de son chef, Himmler. En 1937, un bureau est créé au sein de la SS pour encadrer ces populations dispersées sur le continent européen[16] ; puis, nommé en responsable de la politique ethnique, c'est-à-dire de la propagande à destination des Volksdeutsche, Himmler, par l'entremise de Werner Lorenz, prend le contrôle des organisations encadrant ces populations[17].

Mais c'est surtout comme colons, comme « matériaux » pour la création du Grand Reich germanique[14], que les populations de Volksdeutsche sont utilisées par le Reich nazi. Himmler, parfaitement indifférent aux problèmes politiques créés par sa politique raciale, se propose ainsi de recruter 60 000 Volksdeutsche originaires de Roumanie, de Hongrie et de Slovaquie, pourtant satellites du Reich, pour pallier les problèmes de recrutement de colons dans le Reich[18].

Les populations de Volksdeutsche sont ainsi déplacées selon les objectifs de la politique raciale du Reich : en juin 1942, 20 000 Volksdeutsche de Bosnie sont en conséquence transférés, non seulement sous la menace de la résistance mais aussi en vue de recruter des colons pour les entreprises coloniales alors en préparation en Pologne et en Ukraine[15]. Himmler projette ainsi le déplacement de la totalité des Volksdeutsche de Hongrie pour installer ces populations dans le Wartheland[18]. Les Volksdeutsche de Croatie sont aussi soumis aux aléas des choix opérés pour eux par Himmler et la SS : ce dernier, souhaitant ménager les Italiens, ordonne leur rapatriement dans le Reich; ces mesures ne sont cependant pas approuvées par l'ensemble des responsables de la politique étrangère allemande[19].

En effet, ces derniers pointent l'affaiblissement des communautés de Volksdeutsche restées sur place, les hommes recrutés par la SS perdant leur nationalité d'origine, dans un contexte marqué par le développement de la résistance yougoslave[18]. Certains diplomates s'opposent à la disparition de cette population forte de 2,5 millions d'habitants dans les Balkans ou encore à la politique de recrutement forcé dans la SS, entraînant de fortes tensions entre le Reich et ses alliés, tout en créant, au sein des communautés de Volksdeutsche restés sur place, un sentiment d'incertitude sur leur avenir, selon les diplomates allemands en poste dans les pays concernés[19].

La plus aboutie des entreprises de colonisation agraire menée par la SS, avec des Volksdeutsche, se déroule dans le district de Zamość, dans la région de Lublin. En effet, 24 300 Volksdeutsche originaires de toute l'Europe sont installés à partir d’ dans le district : dans le village de Zawada ont été ainsi installés des Volksdeutsche de Serbie, de Bessarabie, de Russie et de Pologne[20]. Cette situation, qui consiste à créer une Volksgemeinschaft avec des populations qui ne se comprennent pas permettent aux autorités SS de ces colonies de peuplement non seulement d'éviter la formation de solidarités organisées par origine géographique, mais aussi de contrôler plus facilement ces installations[21].

Plus à l'Est, d'autres projets ont été esquissés et ont connu un début de réalisation, vite compromis par les revers allemands à partir de 1943 : à l'automne 1942, 10 000 Volksdeutsche sont établis dans le district de Jitomir : rassemblés, classés en catégories, ils font l'objet de toutes les attentions de la part de Himmler qui leur rend visite peu de temps après leur installation[22].

Cependant, rapidement menacés, les quelques établissements coloniaux réalisés sous la tutelle de la SS, à Jitomir, en Crimée puis à Zamość sont évacués et les populations sont envoyées dans le Warthegau[23].

Cas particulier de l'Alsace Moselle, du Luxembourg et des cantons de l'Est

Déclarées Volksdeutsche par les technocrates nazis, pour des raisons idéologiques et stratégiques, des populations vivant le long des frontières occidentales de l'Allemagne et parlant, pour la plupart un dialecte germanique, sont annexées et soumises au lois du Reich. Ainsi, en , les Belges des Cantons de l'Est, les français de Moselle et d'Alsace, ainsi que les habitants du Grand-Duché du Luxembourg changent de nationalité après que l'on a expulsé de ces territoires les habitants jugés non germanisables. L'ensemble de ces territoires annexés est soumis à un processus de reconstruction (Aufbau), où le Reich s'attaque violemment à tout ce qui pourrait être considéré comme une influence étrangère :

- Interdiction de parler l'ancienne langue nationale,

- Contrôle de la Presse, censure, propagande et surveillance des francophiles supposés

- Rééducation des instituteurs (Umschulung) sur le plan idéologique,

- Entraînement militaire ou para-militaire dès l'école primaire (entraînement au tir à balles réelles dès l'âge de 11 ans et embrigadement dès 10 ans dans les Jungvolk puis dans les jeunesses hitlériennes),

- Conscription des jeunes-gens qui deviendront des Malgré-nous ou des Zwangssoldaten,

- Mobilisations des jeunes femmes dans le RAD, puis dans le KHD (malgré-elles),

- Germanisation des patronymes et prénoms et instauration d'un passeport aryen,

- Création de camps de rééducation pour les réfractaires et de camps de concentration pour les déserteurs et instauration de la responsabilité du clan avec déportation et confiscation des biens,

- Arrestations arbitraires,

- Colonisation des territoires annexés par des « vrais » allemands du Altreich.

En Alsace-Moselle, territoire réputé difficile et rebelle ainsi que dans les cantons de l'Est belges, les habitants ont le statut d'« ethnies frontalières » : ils sont soupçonnés de collusion avec l'ennemi, traités avec mépris (Beutedeutsch, Franzosenkopf...) et considérés comme inférieurs aux allemands de « race pure »[24]. Ils étaient à ce titre parfois exemptés de prononcer le serment à Hitler lors de leur incorporation, celui-ci étant remplacé par un serment de Germanité. Ce rattachement au Reich était d'autant plus mal vécu par la population qu'il s'avérait encore plus violent que les quatre années de dictature militaire de la première guerre mondiale et qu'il arrivait après un retour dans le giron français, où des mesures sociales et civiques avaient été prises pour « ne pas heurter la sensibilité des Alsaciens »[25] - [26].

Après-guerre

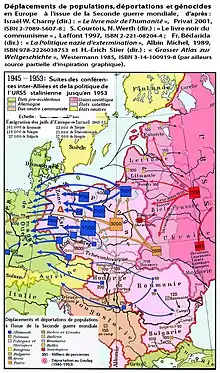

Plus de 11 millions de Volksdeutsche sont expulsés vers l'Allemagne, principalement de Pologne et de Tchécoslovaquie, entre 1944 et 1949, ce qui constitue « probablement le mouvement de déportation ethnique le plus exhaustif et le plus vaste de tous au cours de la période[27] », selon l'historien anglais Keith Lowe.

Notes et références

Source

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Volksdeutsche » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Pierre Jean Simon, Vocabulaire historique et critique des relations inter-ethniques, Paris, L'Harmattan, , 117 p. (ISBN 978-2-7475-1290-9, OCLC 929508445, lire en ligne), p. 8

- Baechler, Guerre et exterminations à l'Est, p. 23

- Conte et Essner, La Quête de la race, p. 270

- François Fejtő, Requiem pour un empire défunt. Histoire de la destruction de l'Autriche-Hongrie, Lieu Commun, 1988

- (de) Zit. nach Dieter Gosewinkel, in: von Münch (de), Die deutsche Staatsangehörigkeit: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft, Walter de Gruyter, Berlin 2007, (ISBN 978-3-89949-433-4), S. 66, 149 f.

- (en) Doris Bergen. « The Nazi Concept of 'Volksdeutsche' and the Exacerbation of Anti-Semitism in Eastern Europe, 1939-45 », Journal of Contemporary History, vol. 29, no 4 octobre 1994, p. 569-582

- (en) Doris Bergen, « The Volksdeutschen of Eastern Europe, World War II, and the Holocaust: Constructed Ethnicity, Real Genocide, » in (en) Keith Bullivant, Germany and Eastern Europe : cultural identities and cultural differences, Amsterdam Atlanta, GA, Rodopi, coll. « Yearbook of European studies » (no 13), , 373 p. (ISBN 978-90-420-0688-1 et 978-9-042-00678-2, OCLC 43656073, lire en ligne), p. 70-93.

- (en) Christopher Hutton, Linguistics and the Third Reich : Mother-tongue Fascism, Race, and the Science of Language, New York, Routledge, , 416 p. (ISBN 978-0-415-18954-5 et 978-0-415-75759-1), p. 147.

- Baechler, Guerre et exterminations à l'Est, p. 148

- Baechler, Guerre et exterminations à l'Est, p. 149

- Peter Longerich, Himmler, p. 584

- Peter Longerich, Himmler, p. 589

- Peter Longerich, Himmler, p. 590

- Peter Longerich, Himmler, p. 592

- Peter Longerich, Himmler, p. 591

- Baechler, Guerre et exterminations à l'Est, p. 59

- Baechler, Guerre et exterminations à l'Est, p. 60

- Peter Longerich, Himmler, p. 593

- Peter Longerich, Himmler, p. 594

- Conte et Essner, La Quête de la race, p. 304

- Conte et Essner, La Quête de la race, p. 305

- Peter Longerich, Himmler, p. 566

- Peter Longerich, Himmler, p. 567

- Anstett, Marlène., Gommées de l'histoire : des Françaises incorporées de force dans le Service du travail féminin du IIIe Reich, Strasbourg, Éditions du Signe, cop. 2015, 253 p. (ISBN 978-2-7468-3329-6 et 2746833298, OCLC 946655654, lire en ligne)

- Citation du Maréchal Joffre

- Vogt, François, La Haute-Alsace dans la guerre de 1914-18, Mulhouse, JM éditions, 132 p. (ISBN 978-2-36702-068-6 et 236702068X, OCLC 1004593848, lire en ligne)

- Keith Lowe (trad. de l'anglais), L'Europe barbare : 1945-1950, Paris, Perrin, , 488 p. (ISBN 978-2-262-03776-5) [EPUB] emplacements 5689 et 8434 sur 13628.

Annexes

Articles connexes

- Germanophone (aujourd'hui)

- Drang nach Osten

- Colonisation germanique de l'Europe orientale

- Ordre Teutonique

- Prusse-Orientale

- Allemands de la Baltique

- Allemands de Pologne

- Allemands en Tchéquie

- Allemands des Sudètes

- Allemands de Hongrie

- Allemands des Carpates

- Allemands de Roumanie

- Saxons de Transylvanie

- Allemands de Bucovine

- Allemands du Banat

- Allemands de Dobrogée

- Allemands de Bessarabie

- Allemands de la mer Noire

- Allemands de la Volga

- Allemands du Daghestan

- Allemands du Caucase

- Allemands du Kazakhstan

Bibliographie

- Chistian Baechler, Guerre et extermination à l'Est : Hitler et la conquête de l'espace vital. 1933-1945, Paris, Tallandier, , 524 p. (ISBN 978-2-84734-906-1)

- Martin Broszat, L'État hitlérien : L'origine et l'évolution des structures du Troisième Reich, Paris, Fayard, , 625 p. (ISBN 978-2-213-01402-9)

- Édouard Conte et Cornelia Essner, La Quête de la race : Une anthropologie du nazisme, Paris, Hachette, , 451 p. (ISBN 978-2-01-017992-1)

- Johann Chapoutot, Le Nazisme et l'Antiquité, Paris, Presses universitaires de France, , 643 p. (ISBN 978-2-13-060899-8)

- Peter Longerich (trad. de l'allemand), Himmler : L'éclosion quotidienne d'un monstre ordinaire [« Heinrich Himmler. Biographie »], Paris, éditions Héloïse d'Ormesson, , 917 p. (ISBN 978-2-35087-137-0)

- Oltmer, Jochen: "Heimkehr"? "Volksdeutsche fremder Staatsangehörigkeit" aus Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa im deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik, EGO – European History Online, Mayence: Institut Leibniz d'histoire européenne (de), 2011, consulté le .

- Marlène Anstett, Gommées de l'Histoire : des Françaises incorporées de force dans le service du travail féminin du IIIe Reich, Strasbourg, éditions du signe, 2015 (ISBN 978-2-7468-3329-6)