Synagogue consistoriale du quai Kléber (Strasbourg 1898-1941)

L’ancienne synagogue consistoriale de Strasbourg était un édifice religieux, situé sur le quai Kléber à côté de l’ancienne gare de chemin de fer, construit en 1898, incendié en 1940 par des membres des Jeunesses hitlériennes et rasé en 1941.

| Ancienne synagogue consistoriale de Strasbourg | |

L'ancienne synagogue de Strasbourg, en 1898, l'année de son inauguration. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Nom local | Synagogue du quai Kléber |

| Culte | Israélite |

| Type | Synagogue |

| Début de la construction | 1896 |

| Fin des travaux | 1898 |

| Style dominant | néoroman |

| Date de démolition | 1940, incendiée par les nazis en 1940, puis dynamitée en 1941. |

| Géographie | |

| Pays | |

| Région | Alsace |

| Département | Bas-Rhin |

| Ville | Strasbourg |

| Coordonnées | 48° 35′ 08″ nord, 7° 44′ 30″ est |

Elle se trouvait à l'angle entre le quai Kléber et la rue du Marais-Vert, à l'emplacement de l'actuel square de l'ancienne synagogue, devant le centre commercial Place des Halles.

Contexte historique

En bas à droite, dans rue Sainte Hélène, emplacement de la première synagogue de 1834. Plan de 1888.

Après la guerre franco-allemande de 1870 et l’annexion de l’Alsace-Lorraine, Strasbourg se transforme sous l’action des autorités allemandes qui décident de faire de son urbanisme une vitrine de l’Empire allemand. L’éclectisme architectural se traduit par l’apparition de nombreux édifices de style néoroman, de style néogothique, ou encore de style néo-Renaissance.

Du fait de l’augmentation de la population juive à Strasbourg, la synagogue de la rue Sainte-Hélène, construite en 1834, devient trop petite. La communauté envisage, dès 1889, de construire une nouvelle synagogue.

Construction et aménagements

Le projet retenu est d’un coût total de 775 000 marks. Œuvre de l’architecte Ludwig Levy de Karlsruhe[1], la première pierre de l’édifice est posée en 1896[2].

Comme beaucoup d’autres bâtiments strasbourgeois de cette époque, elle est construite dans un style néoroman, mais librement interprété dans un grès rose provenant de Phalsbourg à une époque où le choix du matériau de construction n’était pas anodin. Sa tour octogonale, ses tourelles de chevet et sa façade évoquaient la cathédrale de Spire.

Remplaçant le bâtiment de la direction des douanes, transféré dans la Neustadt, la synagogue inscrivait harmonieusement ses courbes sur le quai Kléber, le long du Fossé du Faux Rempart, entre la rue de Hausbergen et celle du Marais-Vert, à côté de l’ancienne gare de chemin de fer devenue halle de marché couvert.

Le chantier du gros œuvre est terminé en novembre 1897. L’aménagement intérieur achevé, l’inauguration du nouveau lieu de culte se déroule le , 21 Eloul 5658 du calendrier hébraïque[3]. La synagogue avait une capacité d’accueil de 1 639 places, dont 825 pour les hommes, 654 sur la tribune réservée aux femmes, 40 aux choristes et 100 dans l’oratoire.

Le facteur d’orgue E. A. Roethinger de Strasbourg construira les grandes orgues qui comptent soixante deux jeux, trois claviers à cinquante six touches et un pédalier à trente deux marches.

Panorama vers le quai Kléber en 1898.

Panorama vers le quai Kléber en 1898. Panorama vers le quai Kléber en 2011.

Panorama vers le quai Kléber en 2011.

Destruction et renaissance de la Communauté

Pillée de son mobilier et de son orgue qui sont revendus, la synagogue est incendiée par un commando des Jeunesses hitlériennes composé de Badois et d'Alsaciens le 12, le 30 septembre ou le 1er octobre 1940 [4]. La ruine qui subsista fut dynamitée et démolie en novembre de l’année suivante[5].

Les autorités d’occupation accusent les Juifs alors qu’ils étaient soit expulsés, soit réfugiés en Dordogne et dans le Limousin lors de l’évacuation de Strasbourg en septembre 1939. Aucun de ses membres n’avait été autorisé à revenir à Strasbourg et les biens restés dans les appartements évacués aux alentours de la synagogue furent vendus aux enchères ou volés.

Les rescapés de la Shoah se réunissent jusqu’en 1948 à l’école ORT (ancien siège de la Gestapo entre 1940 et 1944) puis au Palais des Fêtes, rue Sellénick.

De 1948 à 1958 la communauté célèbre ses offices dans une synagogue provisoire aménagée dans l’ancien arsenal de la place Broglie, devenue depuis la chapelle de l’aumônerie militaire de Strasbourg.

En 1952, en échange du terrain du quai Kléber la ville propose une parcelle dans le parc du Contades, en bordure de l’avenue de la Paix. La nouvelle Grande synagogue de la Paix est consacrée le [6].

Rien n'a été reconstruit à l'emplacement de la synagogue. S'y trouve aujourd'hui le square de l'ancienne synagogue.

Une stèle du souvenir est installée le , mais à la suite de la construction du centre commercial de la Place des Halles en 1979 à l'arrière du square, elle a été réinstallée à l’entrée de l’allée des Justes-parmi-les-Nations.

La station de tram ouverte en 1994 sur le quai Kléber est nommée Ancienne synagogue - Les Halles.

L’Allée des Justes-parmi-les-Nations

Le 22 juillet 2012, sur proposition du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), la communauté urbaine et la ville de Strasbourg inaugure à cet emplacement l’allée des Justes-parmi-les-Nations qui matérialise l’emprise du parvis de l’ancienne synagogue.

La stèle commémorative, square de l'ancienne synagogue.

La stèle commémorative, square de l'ancienne synagogue. L’allée des Justes parmi les nations.

L’allée des Justes parmi les nations. Les images de l’ancienne synagogue exposées dans l’allée des Justes.

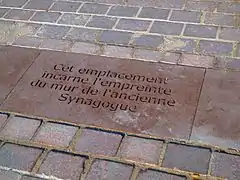

Les images de l’ancienne synagogue exposées dans l’allée des Justes. Marquage au sol symbolisant l'emplacement de l'ancienne synagogue.

Marquage au sol symbolisant l'emplacement de l'ancienne synagogue. Inauguration de l'allée des Justes, le 22 juillet 2012.

Inauguration de l'allée des Justes, le 22 juillet 2012.

Notes et références

- Théodore Rieger, Denis Durand de Bousingen, Klaus Nohlen, Collection Strasbourg architecture 1871-1918, Paris, Éditions Le Verger, 1991, p. 169.

- La Synagogue Consistoriale du quai Kléber sur judaisme.sdv.fr.

- Protokoll Register Einweihung der neuen Synagoge, 8 septembre 1898

- même si un ancien colonel des pompiers qui à l'époque avait le grade de lieutenant affirme que l'incendie aurait eu lieu le . Voir L’incendie de la synagogue consistoriale du quai Kléber de Strasbourg en 1940, par Jean Daltroff, sur judaisme.sdv.fr

- Jean Daltroff, La synagogue du quai Kléber de Strasbourg : (1898-1941, Bernardswiller, I.D. l'Édition, , 95 p. (ISBN 978-2-367-01007-6, OCLC 827866986).

- Collectif. La Synagogue de la Paix, 1958. Impr. Dernières Nouvelles d’Alsace. D.L. mars 1959/90.039.

Annexes

Bibliographie

- Théodore Rieger, Denis Durand de Bousingen, Klaus Nohlen, Collection Strasbourg architecture 1871-1918, Paris, Éditions Le Verger, 1991, (p. 169)

- Archives de la communauté israélite de Strasbourg : Protocole du jeudi 9 avril 1896, cérémonie de la pose de la première pierre de la synagogue du quai Kléber, p. 349-350

- (de) Protokoll Register Einweihung der neuen Synagogue

- Jean Daltroff, La synagogue du quai Kléber de Strasbourg (1898-1941), Bernardswiller, ID-L’Édition, juillet 2012, p. 65-69 (ISBN 978-2367010076)

- Hans Haug, De la première pierre à la synagogue de la paix, dans La synagogue de la Paix, Strasbourg, 1959, p. 13-26

- Dominique Jung, « 1940 : les Nazis détruisent la synagogue de Strasbourg », Les Saisons d'Alsace, hiver 2015, p. 32-33

- Marie Goerg-Lieby, Association pour des études sur la Résistance intérieure des Alsaciens (AERIA), « L'incendie de la Synagogue consistoriale de Strasbourg », dans Bertrand Merle (préf. Victor Convert, intro. Marie-Claire Vitoux), 50 mots pour comprendre la Résistance alsacienne, Strasbourg, Éditions du Signe, , 196 p. (ISBN 978-2-7468-4334-9), p. 19-20