Schneeberg (Vosges)

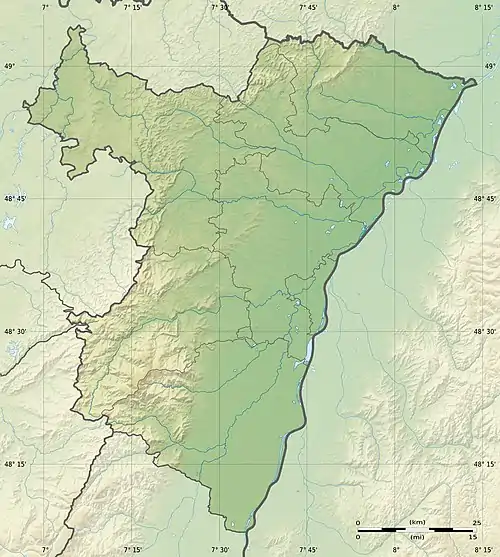

Le Schneeberg désigne une montagne gréseuse du massif des Vosges, la plus septentrionale des Vosges gréseuses dépassant largement 900 mètres d'altitude. Ce sommet en fin d'une longue ligne de crête résistante à l'érosion glaciaire et post-glaciaire en grès triasique est situé dans le Grand Est dans le département du Bas-Rhin, à plus d'un kilomètre à l'est du vallon de Windsbourg formant la limite avec la Moselle. Elle culmine à 961 mètres d'altitude au Schneeberg et à 967 mètres au Baerenberg.

| Schneeberg | |

Vue du Schneeberg depuis le Himbeerfels. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 961 m[1] |

| Massif | Vosges |

| Coordonnées | 48° 36′ 04″ nord, 7° 17′ 12″ est[1] |

| Administration | |

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Ascension | |

| Voie la plus facile | Sentier de randonnée GR53 |

| Géologie | |

| Roches | Grès |

| Type | Trias |

Toponymie

Le nom vosgien global le plus ancien de ce sommet est la montagne du Snet. Le vieux dialecte alémanique d'Alsace l'a transformé en Schneeberg. Le gaulois snetho indiquerait, outre le sens de crête sommitale découpant l'espace géophysique, une césure signalée, un acte ferme de découpage, un avis impératif. Il s'agit d'une montagne repère qui se découpe à l'horizon des bas plateaux au sud-est de Dabo[2] ou au sud de Saverne. Il n'est pas exclu que le Schneeberg serve dès les temps gaulois une limite territoriale reconnue, pour ainsi dire tranchée et décidée une fois pour toutes.

La racine indo-européenne apparaît aussi dans l'allemand schneiden au sens de « couper, ciseler, trancher ». Le substantif Die Schneide désigne parfois encore la crête, le massif découpé. Il s'agit de la première montagne véritable, avec des crêtes imposantes et des vallées profondes que le voyageur du nord rencontre. Mentionnons l'étymologie populaire alsacienne invoquant la neige (Schnee) ou le verbe « neiger » (schneien).

Géographie

Comme l'écrit le marcheur et géographe Zimmermann, le Schneeberg représente un point d'aboutissement du massif vosgien, celui de sa ligne faîtière. Ce massif englobe logiquement les hauts plateaux à l'ouest du Donon, les plateaux de la région de Dabo dépassant encore par endroits 600 mètres d'altitude et le piémont proche du Schneeberg avec la haute vallée de la Mossig et la forêt de l'Oedenwald. Mais l'au-delà nordique aux caractéristiques altimétriques différentes ressort, selon cet auteur, des Vosges savernoises et des Vosges du Nord.

La montagne peut être décrite par une sorte d'enclume renversée par terre, avec comme pied le Baerenberg à 967 mètres d'altitude et un plateau dissymétrique, étalé du Schneeberg au nord-ouest au Umwurf culminant en deux endroits à 931 mètres et à 922 mètres d'altitude au sud-est.

Le sommet du Schneeberg à deux heures de marche du village de Wangenbourg est accessible par le GR53. La table panoramique offre une vue remarquable vers les plateaux savernois et l'Alsace du Nord. La montagne domine au nord la commune de Wangenbourg-Engenthal, fusion communale organisée le [3] pour rassembler les derniers 1 200 habitants. Le flanc méridional du massif domine les hautes collines en terrains volcaniques[4] du Nideck[5] et la vallée de la Hasel.

Histoire

Le Lottelfels[6] est l'autre nom de la « pierre branlante » au sommet du Schneeberg, pierre d'ordalie mérovingienne selon la légende. Le coupable devait faire acquiescer la grande pierre qui pouvait vaciller si l'accusé(e) s'allongeait de tout son long. Le jugement était imposé en particulier aux femmes soupçonnées d'adultère.

Avant le XIXe siècle, les sommets avec nombreux vallons formaient encore une vaste chaume bordée de pentes raides forestières. Plus au sud-est dans la vallée principale, la commune de Wangenbourg[7] est héritière des communautés agropastorales dépendantes de l'abbaye d'Andlau[8]. Haut et Bas Engenthal étaient sous le contrôle des comtes de Dabo[9], puis de Linange. Un reboisement[10] - [11] intensif a été opéré dès le début du XIXe siècle, le Pin de Wangenbourg, belle espèce d'arbre résineux des versants ensoleillés qui atteint une quarantaine de mètres de hauteur, en témoigne. Il s'agit d'un pin sylvestre d'origine baltique, d'abord acclimaté sous l'Empire avant 1810 en forêt de Haguenau[12], mais qui a ensuite servi à reboiser[13] les chaumes que l'autorité forestière avait laissé en friche[14].

À la Belle Époque, Wangenbourg est devenu une station estivale, très appréciée des marcheurs allemands.

Bibliographie

- Cartes IGN anciennes et récentes.

- Xavier Rochel, Gestion forestière et paysages dans les Vosges d’après les registres de martelages du XVIIIe siècle, thèse de doctorat N.R. en géographie, du , Université de Nancy, 604 pages.

- Marie-José Laperche-Fournel, La représentation du massif vosgien (1670-1870) : entre réalité et imaginaire, L'Harmattan, Paris, 2013.

Références

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Arthur Benoît, Le Schneeberg et le comté de Dabo en 1778 : étude sur les montagnards vosgiens par un professeur allemand, Noiriel-Barth, 1878, 36 p.

- Historique des fusions des communes

- Sciences géologiques (mémoire), no 13, Université Louis Pasteur de Strasbourg, Institut de géologie, Service de la carte géologique d'Alsace et de Lorraine, Centre national de la recherche scientifique (France), 1955, page 84 : « (…) coulée rhyolitique principale de la cascade de Nideck. (…) A la base, se trouve une brèche de produits provenant d'explosions violentes : fragments de roches volcaniques anciennes, anté-permiennes, brisées (…) »

- Mémoires du Bureau de recherches géologiques et minières, Volume 128, Éditions Technip, 1989, page 211, sous-partie C3.10 : « La série permienne du Nideck, épaisse de 200 à 300 m a la particularité d'être essentiellement volcanique. »

- Jean-Louis Dugas de Beaulieu, Le Comté de Dagsbourg, aujourd'hui Dabo, Archéologie et histoire, Le Normant, Paris, 1858, 2e édition, p. 278-279

- Revue d'Alsace de Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace, éditée par la Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace, Colmar, page 525 : « Après la mort de Gauthier de Dicka, l'abbesse d'Andlau, Elisabeth de Geroldseck, donna Wangenbourg en fief au chevalier Jean de Wangen (28 août 1387) »

- Dictionnaire géographique, historique et politique de l'Alsace, Volume 1, Levrault, 1787, 596 pages, page 179 : « (...) au sujet des fiefs relevans de l'abbaye : ces fiefs sont la ville et la vallée d'Andlau, le village de Birckvald, celui de Wangenbourg avec son château et anciennement celui de Dabo avec ses dépendances. »

- Dagobert Fischer, Le démembrement du comté de Dabo, étude historique, éditions Le Roux, 1868

- Agnès Acker, Encyclopédie de l'Alsace, Volume 5, Éditions Publitotal, 1983, 7896 pages, page 3097 : « Au-delà, les Vosges du Nord sont couvertes de hêtraies mélangées, parfois de chênes et localement de pins sylvestres (Wangenbourg). Ces grès à basse altitude sont très labiles et fortement menacés par les enrésinements (pin, épicéa ). »

- Gustave Huffel, Les débuts de l’Enseignement Forestier en France par Bernard Lorentz, 1825-1830, 1929 ; tout le chapitre XIX se rapporte à la transformation des futaies jardinées. « C'est à lui que nous devons le reboisement de nos pentes méridionales (…) sur le territoire des communes d'Engenthal et de Wangenbourg (…). »

- Jacques Valade, sous la dir. de Michel Arbez,Les ressources génétiques forestières en France, Éditeur scientifique, INRA : BRG, Paris, 1987 (ISBN 2-85340-979-1), page 174 : « (…) créations de 30 ha de vergers à graines de clones de pin sylvestre des provenances Haguenau autochtone, Hanau (France) et Taborz (Pologne) dans les départements du Lot et du Tarn en 1987 ».

- Revue forestière française, École nationale du génie rural, des eaux et des forêts (France), École nationale des eaux et forêts (France), France, Ministère de l'agriculture et du développement rural, Ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, édité par l'École nationale du génie rural, des eaux et des forêts, Nancy, 1965 ; M. Chenal, ingénieur principal à Epinal-Nord, expose avec beaucoup de précision le problème du pin sylvestre dans la basse montagne vosgienne : « Entre la hêtraie de basse montagne en cours d'enrésinement facile et les sapinières de montagne à haute productivité (…) Ancienne forêt de pin sylvestre qui recouvrait les Vosges et dont subsistent trois îlots : deux en Alsace : Wangenbourg et (…) »

- Gustave Huffel, Le comté de Dabo dans les Basses-Vosges, ses forêts, ses droits d’usage forestiers, étude historique, forestière et juridique, Société d’impressions typographiques, 1924, 285 p.