Forêt de Haguenau

La forêt de Haguenau est une forêt située sur le territoire de la commune de Haguenau ; elle est la plus vaste forêt d'Alsace (21 000 ha). Elle est labellisée Forêt d'Exception, label de l'Office national des forêts détenu par une quinzaine de forêts françaises et première forêt indivise à obtenir ce label[1].

| Forêt de Haguenau | |

.jpg.webp)

| |

| Localisation | |

|---|---|

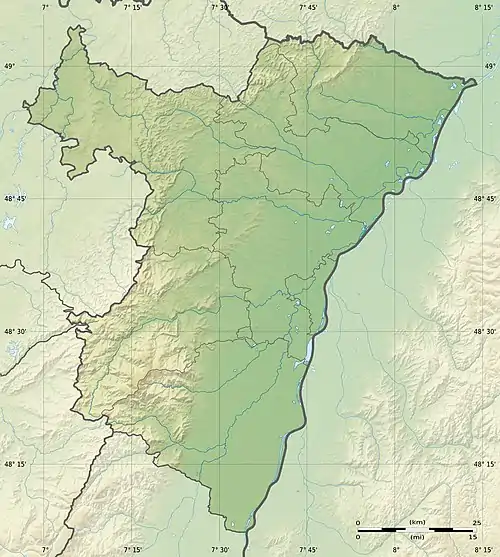

| Coordonnées | 48° 51′ 00″ nord, 7° 53′ 00″ est |

| Pays | |

| Département | Bas-Rhin |

| Géographie | |

| Superficie | 21 000 ha |

| Longueur | 30 km |

| Largeur | 8 km |

| Altitude | 150 m |

| Compléments | |

| Protection | Natura 2000, ZPS |

| Statut | Forêt indivise entre l'Etat et la commune |

| Essences | pin sylvestre, chêne |

Caractéristiques

La forêt, avec une largeur approximative de trente kilomètres, marque une réelle césure au sein de la plaine d'Alsace. De ce fait, la partie alsacienne située au nord de cette forêt constitue une région naturelle et un pays nommé « l'Outre-Forêt ». Cette entité paysagère composée de collines entre les Vosges du Nord et le Rhin tranche avec cette zone forestière humide, plate et inadapté à la culture agricole. Elle représente aujourd'hui 21 000 ha, ce qui contribue à en faire la sixième forêt de France. Au Moyen Âge, la forêt de Haguenau était encore plus étendue et couvrait 60 000 ha. L'unité la plus importante de ce massif est constituée par la forêt indivise de Haguenau (13 742 ha), à moitié domaniale et à moitié communale. Elle est gérée à ce titre par l'ONF en coopération avec la ville de Haguenau.

La forêt est très peu accidentée. Elle est installée sur des alluvions sableuses et argileuses anciennes déposées par trois rivières (dont la Sauer et l'Eberbach). C'est une forêt protégée et classée en zone de protection spéciale (ZPS) dans le cadre du réseau Natura 2000. Elle accueille de nombreuses espèces forestières, en particulier des pins sylvestres qui présentent une forme très élancée (pins de Haguenau) et qui couvrent 34 % de la surface ainsi que des chênes pédonculés et sessiles (34 % de la surface). Ces derniers peuvent atteindre des proportions respectables : l'ONF a ainsi dénombré dans la forêt de Haguenau 800 chênes avec des diamètres de tronc supérieurs ou égaux à un mètre.

La forêt de Haguenau joue un rôle important, car elle assure la transition entre les Vosges du Nord et le Petit Ried. C'est une zone de passage pour la faune.

Flore

Voici quelques exemples de plantes qu'on peut rencontrer fréquemment dans la forêt de Haguenau ou ses abords immédiats :

- Dans les lieux très humides (bords de cours d'eau, fossés remplis d'eau, etc.) :

_2.JPG.webp) Iris jaune (Iris pseudacorus) dans les fossés humides.

Iris jaune (Iris pseudacorus) dans les fossés humides. Laîche à épis pendants (Carex pendula) ; fossés, bords des chemins.

Laîche à épis pendants (Carex pendula) ; fossés, bords des chemins. Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) ; plante proche des carex poussant dans les lieux humides.

Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) ; plante proche des carex poussant dans les lieux humides. Salicaire commune (Lythrum salicaria) : bord des eaux.

Salicaire commune (Lythrum salicaria) : bord des eaux. Valériane officinale (Valeriana officinalis) : plante aux propriétés médicinales bien connues.

Valériane officinale (Valeriana officinalis) : plante aux propriétés médicinales bien connues. Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris).

Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris).

- Dans les sous-bois, les clairières... :

Campanule gantelée (Campanula trachelium) ; grande campanule à la tige robuste.

Campanule gantelée (Campanula trachelium) ; grande campanule à la tige robuste. Raiponce noire (Phyteuma nigrum) ; fossés, bords des chemins.

Raiponce noire (Phyteuma nigrum) ; fossés, bords des chemins. Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) ; clairières, bords des chemins.

Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) ; clairières, bords des chemins. Anémone sylvie (Anemone nemorosa) ; partout dans les sous-bois au printemps avant l'apparition des feuilles.

Anémone sylvie (Anemone nemorosa) ; partout dans les sous-bois au printemps avant l'apparition des feuilles. Pervenche (Vinca minor) ; ici ou là. C'est une fleur qui trahirait l'emplacement d'anciennes zones cultivées.

Pervenche (Vinca minor) ; ici ou là. C'est une fleur qui trahirait l'emplacement d'anciennes zones cultivées. Corydale creuse (Corydalis cava) ; sous-bois, par endroits, au début du printemps avant l'apparition des feuilles. Existe en mauve et blanc.

Corydale creuse (Corydalis cava) ; sous-bois, par endroits, au début du printemps avant l'apparition des feuilles. Existe en mauve et blanc. Muguet (Convallaria majalis) ; bois clairs, clairières...

Muguet (Convallaria majalis) ; bois clairs, clairières... Colchique (Colchicum autumnale) ; à la fin de l'été, surtout au bord des routes et des chemins.

Colchique (Colchicum autumnale) ; à la fin de l'été, surtout au bord des routes et des chemins. Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum) ; Cirse caractéristique de l'Europe centrale et septentrionale.

Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum) ; Cirse caractéristique de l'Europe centrale et septentrionale.

La forêt de Haguenau compte également quelques espèces non indigènes qui sont envahissantes et qui peuvent poser des problèmes :

Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) ; Grande plante spectaculaire poussant dans les lieux humides.

Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) ; Grande plante spectaculaire poussant dans les lieux humides. Solidage géant (Solidago gigantea) ; répandu partout.

Solidage géant (Solidago gigantea) ; répandu partout. Raisin d'Amérique (Phytolacca americana) ; répandu partout.

Raisin d'Amérique (Phytolacca americana) ; répandu partout. Renouée du Japon (Fallopia japonica) ; plus localisé mais redoutable.

Renouée du Japon (Fallopia japonica) ; plus localisé mais redoutable. Onagre bisannuel (Oenothera biennis)

Onagre bisannuel (Oenothera biennis) Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ; très localisée (sève photo-toxique).

Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ; très localisée (sève photo-toxique).

La Forêt Sainte

Au Moyen Âge, la forêt attirait selon la légende sacrée d'Alsace, foules d'ermites et de nombreux couvents et églises s'édifièrent autour, notamment entre le VIe siècle et le XIIIe siècle, ce qui donne à la forêt son appellation de « Forêt sainte » ou « Heiliger Forst ». De ces temps passés ne subsistent que quelques témoins, tels le Gros Chêne, ou l'aire des charbonniers.

Les ermites et le Gros Chêne

Une tradition évoquée par un monument érigé en 1862 à proximité d'un gros chêne remarquable indique le fait suivant : « Arbogast vécut ici en ermite au VIIe siècle. La renommée de sa vertu exemplaire lui valut d'être nommé évêque de Strasbourg en 673 ». En fait, Arbogast fut envoyé par le roi des Francs vers 550 pour christianiser les Alamans. C'est ainsi qu'il fonda à Surbourg le premier couvent alsacien. Il traversa la forêt mais n'y séjourna jamais. En revanche, à la fin du Moyen Âge, des ermites vivaient dans la forêt et notamment près du Gros chêne.

En 1913, le chêne tomba à terre et son tronc indique bien son existence plusieurs fois séculaire. Le chêne est désormais rempli de béton et coiffé d’un chapeau en tôle. En 1955, le curé de Saint-Nicolas, F. L. Hauss (1884-1956), fit construire une petite chapelle près du tronc. Elle est le centre d'un pèlerinage célébré chaque année lors du dernier dimanche de juillet.

Selon une légende urbaine née vers la fin des années trente, la forêt de Haguenau, et en particulier les alentours du Gros Chêne, était un endroit de réunion pour la pratique de rites satanistes les nuits de pleine lune. Rien n'a jamais été prouvé à ce sujet, hormis le fait que l'été la forêt étant exceptionnellement accueillante et agréable, elle servait souvent de lieu de campement à des nomades, mais aussi de point de transit pour les errants, ainsi que plus tard (à partir des années 1970) de "point de libations" pour des jeunes désœuvrés du canton. La légende semble s'être éteinte d'elle-même au début des années 2000.

Les couvents

Du VIe siècle au XIIIe siècle, huit couvents furent fondés dans la forêt ou sur sa lisière : Arnulfsau, Biblisheim, Koenigsbruck, Marienthal, Neubourg, Seltz, Surbourg et Walbourg. Arnulfsau, construit en bois en 725, fut anéanti par un incendie peu après sa fondation. Il a été reconstruit de l'autre côté du Rhin et prit le nom de Schwartzach. Au XIVe siècle, une inondation du Rhin détruisit le couvent de Seltz. La Révolution française fit fermer les couvents et leurs biens furent vendus. Des paroisses aux alentours, comme celle de Saint Nicolas à Haguenau, purent ainsi acheter des statues, stalles et autres meubles liturgiques. Les sanctuaires furent ensuite détruits ou transformés en église paroissiale comme à Surbourg et Walbourg. La vitalité de la dévotion à la Vierge fit que l'église de Marienthal fut totalement transformée en 1866.

Le Gros Chêne

.jpg.webp)

Un espace de loisirs

- Le Gros Chêne accueille une aire de jeux extérieure avec plusieurs balançoires, un mur d'escalade ou encore un toboggan.

- Un parking permet un accès aisé, et plusieurs tables de pique-nique en sont proches.

- L'Auberge du Gros Chêne, située en plein cœur de la forêt de Haguenau propose divers plats à consommer à l'intérieur ou en terrasse, à proximité d'un petit parc animalier.

Les sentiers

.jpg.webp)

Plusieurs sentiers mènent au Gros Chêne. Plus de 67 km de chemins forestiers sillonnent les alentours.

- Les sentiers sportifs : il existe deux parcours sportifs. Le parcours du cœur (environ 5 km) et le parcours de santé du Gros Chêne d'une longueur de 2 km. Il comporte différentes activités sportives telles que des parcours d'obstacles et d'équilibre.

- Le sentier pédestre d'une distance de 24 km.

- Le sentier botanique, muni de panneaux sur la faune et la flore de la forêt, long de 2 km.

- Un sentier accessible aux personnes à mobilité réduite, d'une longueur de 1,5 km, élaboré par le Club Vosgien de Haguenau-Lembach.

Archéologie

Les tumuli de la forêt de Haguenau appartiennent à la culture tumulaire de l'Europe médiane, englobant l'Allemagne du Sud, la France de l'Est et la Suisse, à l'époque du bronze moyen. Ceux de Deielsberg, Oberfeld et Schirrhein, ont en particulier quelques bijoux comme des annelets d'or, de perles d'ambre, des boucles d'oreilles. Les objets trouvés lors des différentes fouillées, réalisées notamment par l'ancien maire Xavier Nessel sont conservés au Musée historique de Haguenau, bâtiment construit pour conserver les vestiges de la forêt de Haguenau.

Notes et références

- Les Echos, « La forêt de Haguenau va être labellisée « forêt d'exception » », Les Echos, (lire en ligne)

Voir aussi

Bibliographie

- Le monument du chêne dans la forêt de Haguenau : une œuvre de Gloria Friedmann, une commande du centre européen d'actions artistiques contemporaines, Centre européen d'actions artistiques contemporaines, Strasbourg, 1995, 55 p. (ISBN 2-910036-11-1)

- La forêt de Haguenau sous la Révolution et sous l'Empire, Éditions du musée, Haguenau, 1961 (tiré à part de : Études haguenoviennes, nouvelle série 1958-1961, t.3, 1961, p. 146-184)

- G. Huffel, La forêt sainte de Haguenau en Alsace : notice historique et descriptive, Berger-Levrault, Nancy [etc.], 1920, 164 p.

- Carl Eduard Ney, Histoire de la forêt sainte de Haguenau en Alsace (trad. P. Leroy), Haguenau, 1982, 124 p.

- Claude Schaeffer-Forrer, Les tertres funéraires préhistoriques dans la forêt de Haguenau : I- Les tumuli de l'Age du bronze, Musée de Haguenau, Haguenau, 1926, 279 p.

- Claude Schaeffer-Forrer, Les tertres funéraires préhistoriques dans la forêt de Haguenau : I- Les tumuli de l'Age du fer, Musée de Haguenau, Haguenau, 1930, 332 p.

- Claude Schaeffer-Forrer, Les tertres funéraires préhistoriques dans la forêt de Haguenau : III- Le Carnet de fouilles de X. J. Nessel, Édition de la Société d'histoire et d'archéologie de Haguenau, Haguenau, 1982, 133 p. (ISBN 2-903218-03-X)

- Gérard Traband, S. Plouin et J.F. Piningre, La forêt de Haguenau avant l'an mil : Une histoire, un guide, des études, Valblor, Strasbourg, 1988, 104 p. (ISBN 2-903218-14-5)

- Alain Untereiner, Restauration et conservation de tourbières boisées, suivi bryologique, en forêt de Haguenau, Société d'histoire naturelle et d'ethnographie, Colmar, 2004, 11 p. (tiré à part du Bulletin de la société d'histoire naturelle et d'ethnographie de Colmar, vol. 65, 2004)

- Victor Walther, L'abbaye Bernardine de Neubourg dans la forêt de Haguenau (Basse-Alsace), V. Edler, Haguenau, 1868, 96 p.