Surbourg

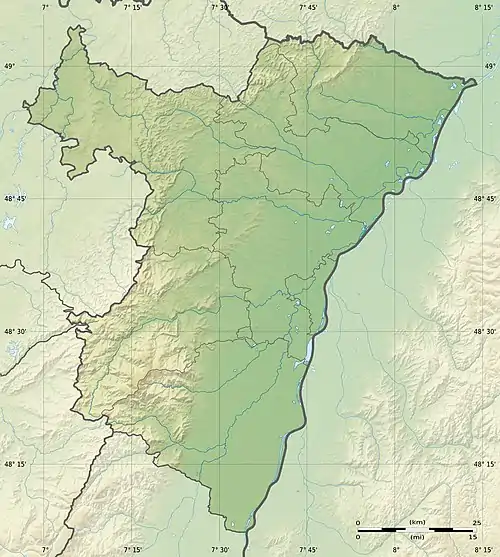

Surbourg [syʁbuʁ] (Sürburi en alsacien, Surburg en allemand) est une commune française située dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Surbourg | |

Abbatiale Saint-Arbogast. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Haguenau-Wissembourg |

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Outre-Forêt |

| Maire Mandat |

Olivier Roux 2020-2026 |

| Code postal | 67250 |

| Code commune | 67487 |

| Démographie | |

| Population municipale |

1 715 hab. (2020 |

| Densité | 164 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 54′ 35″ nord, 7° 50′ 55″ est |

| Altitude | Min. 144 m Max. 218 m |

| Superficie | 10,46 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Haguenau (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Wissembourg |

| Législatives | Huitième circonscription |

| Localisation | |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace.

Géographie

Entre Haguenau et Wissembourg, à la lisière septentrionale de la forêt de Haguenau et sur la rive gauche de la Sauer, s'étend l'agglomération de Surbourg. Situé dans le canton de Soultz-sous-Forêts, arrondissement de Wissembourg, département du Bas-Rhin, Surbourg fait partie de la région naturelle Outre-Forêt[1].

Urbanisme

Typologie

Surbourg est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [2] - [3] - [4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Haguenau, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 34 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[5] - [6].

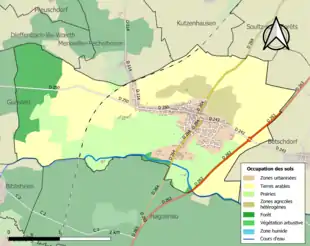

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (76,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (78 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (40,8 %), prairies (24,5 %), forêts (11,8 %), zones urbanisées (11,7 %), zones agricoles hétérogènes (5,9 %), cultures permanentes (5,3 %)[7].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[8].

Toponymie

Du suffixe -burg, « place forte » précédé du nom alémanique de la Sauer, « d'Sür », rivière sur laquelle est située la cité. Il s'agissait sans doute d'une station gallo-romaine sur la voie antique menant de Seltz à la Lorraine, relayée au VIe siècle par une abbaye (la plus ancienne d'Alsace) fondée par saint Arbogast, futur évêque de Strasbourg.

Son nom actuel dont la prononciation ne soulève aucune difficulté, s'écrivait Sourbourg dans les anciens actes officiels, notamment d'état-civil[9], rédigés en patois local jusqu'au XVIIIe siècle et en français au siècle suivant. Comme tous les noms des communes annexées par le Reich allemand, il a été germanisé en Surburg en 1871. En redevenant français en 1918, il a partiellement conservé la déformation allemande qui le rapproche de ses appellations aux époques gallo-romaine Suraburgos et mérovingienne Suraburc[10].

Histoire

Avant l'an mil

Un poste sur la route du sel –de Seltz à Niederbronn–, est implanté sur le site de Surbourg à l’époque gauloise, au cours du Ier millénaire avant notre ère.

Au début de l’ère chrétienne, à l’époque gallo-romaine consécutive à l'invasion des Germains outre-Rhin, des villae dont on a retrouvé les vestiges, existent aux abords de Surbourg. Les Romains d’abord, les Francs ensuite, repoussent les incursions germaniques successives, refoulant à chaque fois les envahisseurs sur l’autre rive du Rhin. C’est à la suite de l’un de ces épisodes, que Clovis roi des Francs, ayant vaincu les Alamans à Tolbiac en 496, se convertit au christianisme et fonda le royaume de France.

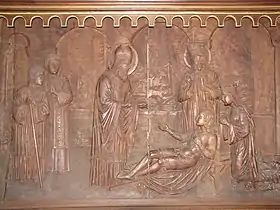

Vers 570, saint Arbogast, le premier évêque de Strasbourg, implante à Surbourg une abbaye, le premier couvent d’Alsace[11]. Le couvent fut placé sous le patronage de sainte Marie et de saint Martin ; plus tard on y ajoutera saint Arbogast. L’église était dédiée à saint Jean-Baptiste, que l’on retrouve sur le blason du village, habillé d’un manteau en poils de chameau, tenant de la main droite une croix haute et de la main gauche un agneau couché sur un livre.

L'abbaye de Surbourg possédait des biens étendus, à Surbourg et dans plusieurs villages voisins, offerts par plusieurs rois mérovingiens. L'influence de Surbourg s'étendait à l'origine jusqu'à Niederbronn et Wissembourg.

L’abbatiale, reconstruite au XIIe siècle en style roman, existe toujours (photo ci-dessus). Elle est devenue en 1838, l’église du village.

Tandis que le roi de France Charles le Chauve combat les Vikings qui attaquent l’Ouest du royaume, Louis le Germanique s’empare en 870, des pays situés entre le Rhin et la Meuse, dont Surbourg. Au Xe siècle, l’abbaye est sécularisée. Les chanoines construisent des maisons et peu à peu le village se forme autour de l’abbaye.

Jusqu'à la Révolution française

L'abbaye et le village subirent plusieurs destructions : en 1525 au cours de la Révolte des Paysans, mais surtout lors de la guerre de Trente Ans.

Le 15 février 1632, Max von Rollinger et ses cavaliers attaquent le village. Les habitants qui le purent se réfugièrent dans la forêt. Les maisons sont saccagées, le bétail enlevé ou tué, la collégiale Saint-Arbogast dévastée. Le 4 mars 1633, des cavaliers suédois cantonnés à Seltz se jettent sur le village et le détruisent.

Enfin, en 1648, par le traité de Westphalie, la paix est rétablie.

À Surbourg, tout est à reconstruire. Le Doyen Rural de Haguenau qui visite la collégiale de Surbourg écrit : « le plancher est entièrement ruiné et prest de tomber [...] le toit est aussi tout ruiné et les fenestres sont fort en désordre aussi bien que les portes [...] le Chœur est tout creuvé ». L’état du village est pire encore, les maisons sont détruites et le ban tout en broussailles.

Très peu de Surbourgeois ont survécu, les autres ont péri au cours de la guerre.

La paix revenue, le repeuplement encouragé, la bonne gestion des Intendants de Louis XIV fit le reste. Il fallut quand même près d’un siècle avant que Surbourg ne retrouve une vie normale.

La Révolution française

La Révolution et les promesses qu’elle représente, sont bien acceptées à Surbourg.

Mais en 1793, Surbourg est occupé par les Autrichiens qui assiègent déjà Landau et Wissembourg et parviendront jusqu’aux faubourgs de Strasbourg. Hoche délivre l’Alsace et les villes assiégées. L’année précédente, Kellermann avait arrêté les Prussiens à Valmy. Les victoires en Allemagne de Moreau, puis de Napoléon, éloignent le risque toujours latent de nouvelles invasions.

Au XIXe siècle

De nombreux Surbourgeois participent aux campagnes napoléoniennes. Et en 1809 dans le sillage de la Grande Armée, quelques villageois s’expatrient en Ukraine et en Crimée. D'autres émigreront aux États-Unis, vers 1850, tel Louis Messmer, dont une avenue de Los Angeles porte le nom. Une cinquantaine de personnes quitteront également le village pour s'installer en Algérie.

François Joseph Brand, Louis Donius, Jean Horny, Marc Levy, Louis Philippe Scharrenberger et Georges Ziegler, six Surbourgeois du XIXe siècle, sont faits chevaliers de la Légion d'honneur. La sépulture de Jean Horny, décédé en 1866, est encore visible au cimetière communal. François Joseph Brand (déjà cité), Georges Juchs, deux autres Surbourgeois de cette même époque, sont décorés de la Médaille militaire[12].

Le village subit les pillages, les réquisitions et les brimades, lors des deux occupations prussiennes de 1813, puis de 1814 à 1816.

Sous le Second Empire, Surbourg obtient que la ligne de chemin de fer en construction vers Wissembourg passe par le village. Des Surbourgeois deviennent cheminots ou employés du « télégraphe ».

À Surbourg vivait une importante communauté juive depuis 1550. Reconstituée en 1700, la communauté s’étiola au XIXe siècle et le rabbinat fut transféré à Soultz-sous-Forêts en 1865. La synagogue qui existait à Surbourg depuis 1770 a aujourd’hui disparu.

Le 6 août 1870 durant la bataille de Wœrth, une vingtaine d'habitants de Gunstett – un village du champ de bataille à quelques kilomètres de Surbourg –, sont enfermés dans la cave de la mairie de Surbourg. Bravant la défense qui avait été faite, trompant la vigilance des gardes, des villageois apportèrent du pain et de l’eau à ces pauvres gens. On sut plus tard que d’autres civils, dont une femme, avaient été fusillés à Gunstett sur le parvis de l’église. L’invasion de 1870 était la cinquième en moins de 80 ans.

Dès l'automne 1870, bien avant la fin des hostilités, les instituteurs communaux de Surbourg sont expulsés, ainsi que l’unique fonctionnaire habitant au village, tous Alsaciens.

Quand l'annexion fut certaine, d'autres Surbourgeois choisissent d’abandonner maison, linge, meubles et vaisselle, atelier et outils, champs et bétail – empêchés de vendre les uns et d’emporter les autres – et de partir avec un maigre baluchon « pour ne pas être Prussien ». Des jeunes gens s’engagent dans l’armée française. Et d’autres – jusqu’en 1918 –, au reçu de leur convocation dans l’armée du Kaiser, iront se présenter dans les casernes françaises de Saint-Dié ou de Nancy, s’interdisant ainsi toute possibilité de retour. Comme toutes les autres communes alsaciennes, Surbourg élit un député contestataire.

Au début du XXe siècle

En 1918, quand Surbourg redevint française, de nombreuses familles envoient leurs enfants travailler à l’Intérieur (expression locale qui désigne la France d’Outre-Vosges) pour apprendre le français, proscrit depuis 48 ans. En 1922, le Gouvernement français offre de nouvelles cloches à l’abbatiale de Surbourg, les précédentes ayant été enlevées par les Allemands.

En 1930, de nouvelles menaces apparaissent. Des ouvrages de défense, que l’attaque allemande contournera sans les réduire, sont construits à proximité.

La Seconde Guerre mondiale

Après avoir infligé de lourdes pertes à l’ennemi en mai et juin 1940, ces ouvrages invaincus et demeurés intacts malgré les nombreux bombardements de très gros calibre, résisteront encore huit jours après l’Armistice et devront être livrés aux Allemands le 1er juillet, sur l’ordre formel du nouveau gouvernement français.

Dès août 1940, Robert Wagner le Gauleiter – gouverneur –, un Badois chargé de germaniser l’Alsace, impose la langue allemande obligatoire et interdit l'usage du français – même en dialecte : de nombreux mots d’usage aussi courant que bonjour, au revoir, merci, salut, etc. intégrés depuis fort longtemps aux patois alsaciens, sont interdits–, sous peine d’une amende de 2 RM par mot, voire un internement au camp disciplinaire de Schirmeck, ou encore d’être expulsé « là où on parle français ».

Il oblige à germaniser les enseignes des magasins – coiffeur devient Friseur–, les noms des rues – Adolf Hitler-Straße– et des communes – Surbourg devient Sürburg –. Les habitants portant nom et/ou prénom(s) à consonance non germanique sont invités à en changer ; au besoin, l’administration s’en charge : René devient Renatus, Jacqueline devient Jacobin. Le béret basque, appelé Hirnverdunkelungskappe – traduction littérale : Bonnet à obscurcir le cerveau –, est formellement interdit.

La population est encadrée et étroitement surveillée. À Surbourg Alfred B., l’instituteur, accepte un poste difficile, refrène les exaltés du nouveau régime et épargne bien des tourments à la population. D’autres s’engagent dans la Résistance, tel Emile L. qui sera cité et décoré de la Croix de guerre, ou maintiennent le souvenir de la France en dépit des dangers. Un jeune garçon, Raymond L., qui n’a encore que 16 ans, est fusillé par les Allemands.

Une rue de Surbourg s’appelait avant la dernière guerre la rue de Derrière. Elle a été rebaptisée rue de la Marseillaise à la Libération, en raison des épisodes émouvants et extrêmement courageux car particulièrement dangereux, dont elle a été le théâtre durant la dernière invasion allemande, la septième en moins de 150 ans.

Dans cette rue se trouvait la petite épicerie de Mme B., où on parlait français en cachette des occupants. Ce qui était formellement interdit et très sévèrement sanctionné. Des articles menaçants, à l’encontre des récalcitrants, paraissaient régulièrement dans le journal local. Le café-restaurant de la famille S. se trouvait également dans cette rue de Derrière. Là aussi on parlait français en cachette. Et surtout, plusieurs fois on y a chanté La Marseillaise avec sûrement autant d’enthousiasme et d’émotion que Rouget de l'Isle et le maire Dietrich. C’était, tous le savaient, rigoureusement interdit. La police allemande à l’affût et ses tribunaux sans aucune clémence rendaient, nul ne l’ignorait, ces manifestations extrêmement dangereuses non seulement pour les participants, mais aussi pour les simples témoins et même pour tous les membres de leurs familles.

Les Allemands ordonnent la destruction du monument qui rappelle, à l’entrée du village, le sacrifice de Francis Kermina, un aviateur français tué ici le 4 janvier 1918. Aloïse M., chargé de cette destruction, trompe l’occupant, démonte soigneusement les pierres et les met en sécurité. Le monument sera reconstruit en 1945. La synagogue de Surbourg est détruite par un incendie et les trois dernières familles juives, des très vieilles gens, disparaissent en camps d’extermination.

À partir de 1942, les Alsaciens sont enrôlés de force (les Malgré-Nous) dans l’armée allemande. La Marseillaise fuse au départ des trains et parfois un drapeau français flotte à la fenêtre d’un wagon, malgré les risques que cela présente pour leurs auteurs, et plus encore pour leurs familles. Trente trois Surbourgeois ne reviendront pas, tués ou disparus sous un uniforme qui n’est pas le leur.

En 1944-45, Surbourg aura le triste privilège d’être libéré deux fois. Entraînées en Alsace par la chevauchée de Leclerc sur Strasbourg, les troupes américaines entrent sans combat à Surbourg le 16 décembre 1944. Après une discussion fort tendue entre Charles de Gaulle et Dwight David Eisenhower qui voulait abandonner toute l’Alsace, les Américains tiendront au sud de la Moder. Ils se replient sur Haguenau le 8 janvier 1945. Les Allemands revenus ne reçoivent pas l’accueil enthousiaste que la population avait réservé aux libérateurs et manifestent leur courroux. Ils veulent aussi enrôler les jeunes gens et pourchassent les Malgré-Nous permissionnaires qui profitent de la situation pour oublier de rejoindre leur unité. La population abrite les deserteuren dans les caves, les greniers ou les granges, avec la complicité de l'instituteur Alfred B. qui ferme les yeux et conseille judicieusement.

Durant cet automne-hiver 1944-1945, Surbourg subit quatre bombardements aériens, allemands ou américains, qui font d’importants dégâts dans le village et surtout dix neuf victimes civiles tuées et des blessés. Le verglas qui recouvre les rues en cet hiver fort rigoureux, provoque des dérapages de chars qui emportent quelques façades dans l’actuelle rue du Général-de-Gaulle. Les familles sont sans nouvelles des blessés des premiers bombardements, soignés par le Service de santé américain et évacués avec le repli de leurs troupes.

Enfin, le 18 mars 1945, les troupes américaines reprennent l’offensive, délivrent Surbourg, définitivement cette fois, et atteignent la Lauter, libérant le dernier morceau d'Alsace.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[16].

En 2020, la commune comptait 1 715 habitants[Note 3], en augmentation de 3,63 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Abbatiale Saint-Arbogast du XIe siècle[19] - [20] et son orgue[21].

Abside romane (XIIe) de l'église abbatiale Saint-Jean-Baptiste.

Portail principal avec linteau roman.

Porte latérale avec linteau roman.

Vue intérieure de la nef

vers le chœur.

Stalles du chœur et porte de la sacristie (XVIIIe).

Vue intérieure de la nef

vers la tribune d'orgue.

- Stalles et lambris du début du XVIIIe siècle.

- Ancienne « maison canoniale » du XVIe siècle, rue de l'Église[22].

- Stèle de Jean-Georges Merckel, prévôt de 1680 à 1718 et décédé en 1728.

- Oratoire Saint-Arbogast[23].

- Ancienne tannerie.

- Moulin, scierie dit Mittelmuhl[24].

- Gare de Hoelschloch[25].

- Site de production H.B Fuller

.JPG.webp)

Maison (1724), 4 rue du Général-Leclerc avec inscriptions hébraïques.

Maison de chanoines (1572), 10 rue de l'Église. .JPG.webp)

Ancienne ferme, 9 rue de l'Église. .JPG.webp)

Ancienne ferme, 9 rue de l'Église, relief « Tête » encastré dans le mur.

Maisons à colombages, rue du Docteur-Deutsch.

Oratoire Saint-Arbogast (1608), rue du Docteur-Deutsch.

Mairie, 2 rue du Général-de-Gaulle.

Personnalités liées à la commune

- Laurent Gutjahr, abbé de l'abbaye d'Altorf, né à Surbourg en 1554 et décédé le 29 mai 1592.

- Guillaume Gutjahr, frère de Laurent, chanoine de l'église Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg.

- Karl-Philipp Roos (Surbourg 1878 - 1940 Champigneulles), homme politique alsacien.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur à saint Jean Baptiste nimbé et vêtu d'une peau de chameau, tenant de sa senestre un agneau couché sur un livre, tous d'or, tenant de sa dextre une croix haute de sable, et posé sur une terrasse de sinople[26]. |

|---|---|---|

| Détails | Inspiré des armes attribuées par Charles d'Hozier à la fin du XVIIe siècle. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Littérature

Surbourg est le lieu où se déroule le second acte de la pièce Guten Tag, Gutenberg ! de Jacques Aeschlimann (1956).

Annexes

Bibliographie

- Leonhard Fischer, « Notice sur la collégiale de Surbourg », in Revue catholique d'Alsace, Rixheim, 1894, p. 503-520

- Robert Weiss, Surbourg : son passé, son présent, Carré Blanc, Strasbourg, 2004, 144 p. (ISBN 2-84488-064-9)

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Présentation de Surbourg sur le site de la communauté de communes du Soultzerland

- Surbourg sur le site de l'Institut géographique national

- Surbourg sur le site de l'Insee

- Le patrimoine architectural et mobilier de la commune sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Alsace

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement de la commune

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Outre-Forêt », in Alsace, Gallimard, Paris, 2007, p. 204-205

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Haguenau », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Registres d'Etat-civil de la Commune de Surbourg

- Bulletin municipal de Surbourg juillet 1973

- Notice no IA00119028, base Mérimée, ministère français de la Culture Le village, site gallo-romain, se développe au VIe siècle autour d'un ermitage où aurait séjourné saint Arbogast, et au VIIe siècle grâce à des donations de Dagobert II

- liste incomplète

- [PDF] Liste des maires au 1er avril 2008 sur le site de la préfecture du Bas-Rhin.

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Notice no IA00119029, base Mérimée, ministère français de la Culture Collégiale Saint-Martin, Saint-Arbogast

- Notice no PA00085200, base Mérimée, ministère français de la Culture Ancienne collégiale Saint-Arbogast

- Notice no IM67005332, base Palissy, ministère français de la Culture orgue (grand orgue) collégiale, église paroissiale Saint-Arbogast

- Notice no IA00119033, base Mérimée, ministère français de la Culture Maison de chanoines

- Notice no IA00119044, base Mérimée, ministère français de la Culture Oratoire Saint-Arbogast

- Notice no IA00119040, base Mérimée, ministère français de la Culture Moulin, Scierie dit Mittelmuhl

- Notice no IA00119039, base Mérimée, ministère français de la Culture Gare

- « 67487 Surbourg (Bas-Rhin) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).