Jacques Aeschlimann

Jacques Aeschlimann (né le et décédé le ) est un dramaturge, romancier, critique d'art dramatique, reporter et homme politique suisse. Il est l'auteur de 16 pièces théâtrales et radiophoniques et d'un roman. Il a travaillé comme chroniqueur et critique d'art dramatique pour le journal La Suisse et comme reporter pour le journal La Patrie suisse. Il a par ailleurs siégé comme député au Grand Conseil du canton de Genève entre et durant deux législatures[1] et a présidé la Société romande des auteurs dramatiques, radiophoniques et de cinéma entre 1969 et 1973. Il fut un proche des artistes de l'École des Pâquis[2]. Il est enterré au cimetière des Rois à Genève.

| Naissance |

Genève |

|---|---|

| Décès |

Genève |

| Nationalité |

|

| Pays de résidence | Suisse |

| Activité principale |

Dramaturge, romancier, critique d'art dramatique, reporter |

| Autres activités |

homme politique |

| Formation |

École des Beaux-Arts de Genève |

| Distinctions |

Prix dramatique pour la Suisse de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (1959) Médaille Beaumarchais (1975) |

| Ascendants |

Willy Aeschlimann Elisa Schwendener |

| Conjoint |

Viviane Gaudin Anne-Marie Tyč |

| Famille |

Léo Aeschlimann (frère) Dick Aeschlimann (frère) |

Œuvres principales

Quai Wilson (1946)

Tabazan (1950)

Les Cannibales (1962)

L'Orpailleur (1966)

Biographie

Jeunesse, députation et mobilisation

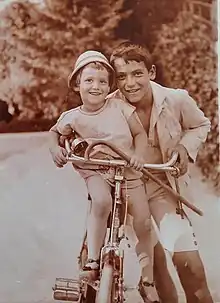

Jacques Aeschlimann naît le à Genève, en Suisse romande. Il est le fils de l'écrivain et calligraphe genevois Willy Aeschlimann (1879-1971) et d'Elisa Schwendener (1881-1940), originaire de Kandergrund (Berne) et de Saint-Gall. Durant les premières années de sa vie, il est appelé Willy, comme son père. Il n'adoptera son second prénom, Jacques, qu'à son entrée en politique, pour éviter toute confusion avec ce dernier[3].

Il entame sa formation secondaire au collège Calvin[4], où il rédige et édite un journal nommé Journal des Amis, avant d'effectuer un apprentissage dans l'édition sous la direction de Pierre-Eugène Vibert. Il entre ensuite à l'École des Beaux-Arts de Genève où il étudie la peinture pendant cinq ans[5].

Alors qu'il n'a pas encore 20 ans, il commence sa carrière de journaliste à la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève[6]. En 1930, il rejoint d'ailleurs l'Association de la presse genevoise[7], ancêtre de l'actuelle Association genevoise des journalistes. Il travaille ensuite entre 1932 et 1934 comme rédacteur pour le Journal des Nations, journal d'orientation antifasciste publiant essentiellement sur l'actualité internationale[8]. Il couvre notamment la Conférence mondiale pour le désarmement organisée par la Société des nations à Genève. Puis, il travaille pour le Moment, journal généraliste d'orientation antifasciste dirigé par Alfred Hefter[9], durant l'année 1934[5] - [10]. Durant ces années de jeunesse, il se forme au contact du chroniqueur théâtral Léon Savary et du journaliste René-Louis Piachaud[11].

À 28 ans, le , il entre en fonction en tant que député au Grand Conseil de Genève pour la législature de à [1]. Absent du parlement pendant la législature suivante, il est ensuite élu député suppléant pour la législature de à . Il sera à nouveau député le , après la démission de l'un de ses colistiers, le député André-Henri Grobet[1].

Mobilisé dans l'armée suisse en tant qu'artilleur de montagne durant la Deuxième Guerre mondiale, il est sélectionné en comme reporter d'armée auprès du Q.G. du général Guisan au sein d'un détachement placé directement sous les ordres du colonel-brigadier R. Masson, chef du renseignement militaire. En tant que reporter d'armée, il fournit une cinquantaine d'articles sur la vie et les problèmes militaires durant la période -, publiés et reproduits par les principaux quotidiens de Suisse romande[12]. Il obtient par ailleurs le grade de sergent[13].

Dramaturge et romancier

En 1937, sa carrière d'écrivain débute avec la publication de sa première pièce, une comédie en un acte intitulée La Philippine, par les Éditions Meyer[14]. Sept ans plus tard, en 1944, il remporte le Prix du roman policier décerné par la Patrie suisse[15] avec son roman policier Quai Wilson, dont l'intrigue se déroule dans la Genève des années 1940 et met en scène le meurtre d'un diplomate de la Société des Nations que deux étudiants amateurs tentent d'élucider. Puis, la même année, il crée six pièces policières pour le Radio-Théâtre de Radio-Lausanne : L'Affaire Juanita Rosales, Le Cas Jean-René de Valère, L'indignation de Martin Brûlé, La jalousie de Daisy Ramier, L'assassinat de la voyante Faustina et L'Expérience du Docteur Koerner. Ces pièces sont mises en ondes au studio de La Sallaz par la troupe du Radio-Théâtre devant les élèves du Conservatoire de Lausanne et diffusées entre le 30 novembre 1944 et le 30 juin 1945 dans le cadre de l'émission Coupable ou non coupable. A la fin de chaque pièce, les auditeurs peuvent voter pour désigner le coupable du crime commis dans l'intrigue[16]. Toutes ces pièces sont mise en ondes par Marcel Merminod[17] à l'exception du Cas Jean-René de Valère qui est mise en ondes par Raymond Colbert[18]. L'émission rencontre un certain succès puisqu'elle reçoit un millier de réponses postales de Suisse et de France après la diffusion de sa première pièce[19]. Le 9 septembre de la même année, Radio-Lausanne diffuse sa pièce La Fournaise[20], mise en ondes à nouveau par Marcel Merminod[21]. Le mois suivant, elle est publiée par les Éditions Meyer. L'intrigue, inspirée de faits réels, se déroule au Canada en 1908 et explore la thématique de l'égoïsme en situation d'urgence[22].

En 1945, il contribue à l'ouvrage collectif Stade suisse. La gymnastique, les sports et les jeux, publié par les Éditions M. S. Metz, en rédigeant le chapitre sur la boxe, sport qu'il pratique lui-même. La même année, son roman Quai Wilson est progressivement publié, entre juillet 1945 et janvier 1946[23], sous la forme d'un roman feuilleton dans La Patrie valaisanne[24] avant d'être publié intégralement en 1946 par les éditions Victor Attinger.

À la suite du succès remporté par la pièce La Nuit du 16 janvier d'Ayn Rand, qui est donnée pendant plusieurs mois au théâtre Apollo à Paris et qui se termine selon le même principe de l'émission Coupable ou non coupable, soit par un vote des spectateurs sur la culpabilité ou non de l'accusé, il se décide à adapter pour la scène deux de ses pièces radiophoniques diffusée dans ladite émission[5]. Il adapte ainsi Le Cas Jean-René de Valère sous le nom de La Démonstration du Professeur Glomus et L'Affaire Juanita Rosales sous le nom d'Un Geste machinal, qui sont publiées aux Éditions Meyer[19].

L'année suivante, le 6 mai 1947, il est élu pour trois ans au comité de l'Association de la presse genevoise[25], tandis que Quai Wilson est à nouveau publié en feuilleton dans la Feuille d'avis et journal d'Avenches, du Vully et des environs[26] ainsi que dans L'Eveil, feuille d'avis des districts de la Broye et du Gros de Vaud[27]. Un an plus tard, en 1948, il épouse Viviane Gaudin[28], dont il divorcera par la suite. C'est durant cette même année, le 14 novembre, qu'est jouée sa pièce Les Pavés de l'Enfer au Casino-Théâtre d'Yverdon (l'actuel théâtre Benno Besson), à l'occasion du congrès de la Société des auteurs dramatiques romands. La mise en scène est assurée par Claude Mariau[29]. Cette pièce aborde la question de la sexualité avant le mariage (nous sommes en 1948) et montre les relations complexes entre une jeune femme, sa mère psychanalyste et l'amant de sa fille. C'est aussi en 1948 que sa pièce Le Petit Train chagrin est diffusée sur Radio-Lausanne dans une mise en ondes de Marcel Merminod.

En 1949, alors que Quai Wilson est une fois de plus publié sous forme de feuilleton dans L'Echo de la Broye[30], il remporte un concours organisé par la Tribune de Genève sous les auspices de Pro Helvetia avec Tabazan ou le Bourreau de Genève[31]. Cette pièce, qui se déroule à Genève pendant la nuit du 11 au 12 décembre 1602, est centrée sur le bourreau genevois du temps de l'Escalade, François Tabazan (1534-1624)[32]. Elle est mise en scène l'année suivante au Théâtre de la Cour Saint-Pierre par le metteur en scène et comédien Jean Hort, à l'occasion du dixième anniversaire de la Société romande des auteurs dramatiques, radiophoniques et de cinéma. Les décors et les costumes sont réalisés par l'artiste Théodore Strawinsky[33]. Toujours en 1950, Les Pavés de l'Enfer est publiée par les éditions Meyer, tandis que La Fournaise est diffusée en Belgique par l'Institut national de radiodiffusion[34]. Enfin, le 22 mai, Jacques Aeschlimann est à nouveau élu pour trois ans au comité de l'Association de la presse genevoise[35].

Journaliste, critique d'art dramatique et homme de lettres

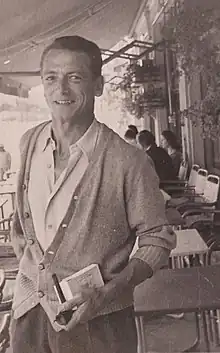

Dès , il collabore au journal La Suisse en tant que reporter, critique d'art dramatique (plus de 1 000 articles) et chroniqueur radiophonique dans l'émission A l'écoute (500 articles). Il y publie en outre des billets hebdomadaires, qu'il signe « Cadet Rousselle », dans la chronique Au jour le jour jusqu'en 1970 pour un total de 3000 articles. Par ailleurs son travail de reporter le mène aux États-Unis, à Cuba, en Iran, en Algérie, en Europe (notamment en Scandinavie, en Espagne et en Ecosse[5]), ainsi qu'en Amérique centrale et en Amérique du Sud (notamment au Brésil)[36]. En 1954, Quai Wilson est encore une fois publié sous forme de feuilleton, cette fois-ci dans la Feuille d'avis de Sainte-Croix et Journal du District de Grandson[37].

En 1956, il crée pour Radio-Lausanne la pièce radiophonique Guten Tag, Gutenberg !, centrée sur Johannes Gutenberg (1400-1468), l'inventeur de l'imprimerie, sa famille, Nicolas Jenson, ainsi que Johann Fust et Peter Schœffer. La pièce est mise en ondes le 30 octobre 1956 par Marcel Merminod[38]. En 1958, il est à nouveau élu au comité de l'Association de la presse genevoise[39]. Il y sera réélu trois ans plus tard[40]. En 1959, il reçoit le Prix de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques[41], tandis que La Fournaise est remise en ondes par Marcel Merminod, avec de nouveaux comédiens, et diffusée à quatre reprise par la Radio Suisse Romande. La même année, il présente en outre l'œuvre de Robert Brasillach au Théâtre de la Cour Saint-Pierre, avant que ne soit jouée sa pièce La Domrémy[42].

Le 1er juillet 1960, il épouse à la basilique Notre-Dame de Genève Anne-Marie Tyč (1931-2017), fille d'Eugénie Guano et de Vaclav Tyč, immigré tchécoslovaque co-fondateur de la Grande-Couture, entreprise familiale sise au quai des Bergues, et dont elle est la directrice artistique. Ils auront quatre enfants.

En 1961, il publie une nouvelle version de sa pièce Tabazan, laquelle est à nouveau jouée entre le 4 et le , mais cette fois-ci au théâtre de la Comédie, dans une mise en scène de William Jacques[43], puis le 11 décembre à la Radio Suisse Romande[44]. La même année, il publie aux Éditions Connaître (directeur Georges Pfund), une pièce satirique ou sotie intitulée Les Cannibales[45]. A la suite de cette publication, il est invité le 7 décembre dans l'émission A livre ouvert de la Télévision Suisse Romande pour parler de cette pièce[46]. Jugée trop courte, cette dernière manque de peu le Prix d'art dramatique des écrivains de Genève[47], mais est toutefois sélectionnée, avec trois autres pièces, par le comité de l'Exposition nationale suisse de 1964 pour être jouée dans le cadre de cette Exposition[48]. C'est la compagnie veveysane des Baladins qui la porte sur les planches dans une mise en scène d'André Nusslé[49]. Durant l'Exposition elle sera jouée une première fois le 1er mai au Théâtre de Vevey[50], puis le 3 mai lors de l'inauguration du Théâtre de Vidy, (alors Théâtre de l'Expo[51]), le 5 mai à nouveau au Théâtre de Vevey[48], puis le 8 mai au Théâtre du Casino de Montreux[52], et enfin dans le Lavaux[53]. Par ailleurs, la maquette des décors de la pièce sera exposée dans une vitrine de la Librairie Payot à Vevey[48] pendant toute la durée de l'Exposition nationale.

Du 23 au 29 mars 1966, sa pièce L'Orpailleur, dont l'intrigue se déroule dans le Carouge du XVIIIe siècle avec comme personnage le contrebandier Louis Mandrin, est mise en scène à la Comédie par Dominique Rozan[54] - [55]. Elle est ensuite diffusée le 24 mai sur la Radio Suisse Romande[56]. En 1968, à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Gutenberg[57], sa pièce Guten Tag, Gutenberg ! est remise en ondes par la Radio Suisse Romande par le metteur en ondes Roland Jay[38]. En 1969, Jacques Aeschlimann est élu à la présidence de la Société romande des auteurs dramatiques, radiophoniques et de cinéma en remplacement d'Alfred Gehri[58] - [59], position qu'il occupe jusqu'en 1973[60] (après quoi il reste membre du comité de la société[61]). Le , il participe à une conférence table ronde à l'Athénée devant les étudiants des Beaux-Arts, avec Guillaume Chenevière et François Rochaix[62]. En 1972, 28 ans après sa première diffusion, La Fournaise est à nouveau mise en ondes, cette fois-ci par William Jacques, et diffusée par la Radio Suisse Romande le 10 octobre. En 1973, il est membre du jury du Conservatoire national de Paris, chargé d'attribuer la bourse d'art dramatique[63].

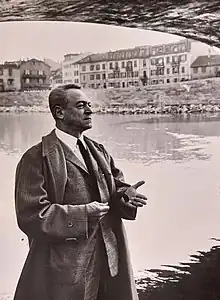

En 1975, il publie une troisième et dernière version de Guten Tag, Gutenberg !. Il décède des suites d'un cancer le [64] - [65] et ses obsèques, présidées par le pasteur Henry Babel, ont lieu trois jours plus tard au temple de Saint-Gervais[66]. Hommage lui est alors rendu par Marc Chenevière, rédacteur en chef de La Suisse, en présence du président du Conseil d'Etat genevois André Chavanne[67], du consul de France Gudin et du colonel René-Henri Wüst[68]. Avant sa mise en terre, l'acteur René Habib déclame sur sa tombe le poème Petite oraison mortuaire pour un après-midi d'automne[67] de Bernard Fay, choisi par le défunt[68]. Il laisse un certain nombre de manuscrits, romanesques et dramaturgiques, encore non publiés à ce jour, ainsi que des poèmes et des nouvelles inédites[12].

Postérité

Un an après sa mort, le 19 octobre 1976, la Radio suisse romande diffuse, en hommage à sa mémoire, La Fournaise[69]. L'année suivante, à l'occasion du 375e anniversaire de l'Escalade, la Radio suisse romande diffuse le 13 décembre 1977 une version radiophonique de la représentation de Tabazan de 1950[70]. En 1980, les Éditions du Grand-Pont publie son texte Lumière d'août dans l'ouvrage collectif intitulé Merveilleux Genève.

En 1981, L'Orpailleur est jouée du 1 au 30 mai au Théâtre de l'Espérance à Genève, dans une mise en scène de Jacques Séchaud[71] - [72]. Elle y est le spectacle de gala du 5e Festival d'art dramatique de langue française et du 57e Congrès de la Fédération suisse de sociétés théâtrales d'amateurs qui se tient entre le 22 et le 24 mai[73].

En 1990, le Musée de Carouge expose les décors et les costumes conçus pour les représentations de L'Orpailleur à la Comédie de Genève en 1966[74].

Enfin, en 1993, la troupe du Théâtre de l'Espérance est sélectionnée pour concourir au 10e Festival mondial du théâtre amateur de Monaco qui a lieu tous les quatre ans. Elle y reprend alors L'Orpailleur, dans une mise en scène toujours assurée par Jacques Séchaud[73]. La troupe s'y déplace avec l'intégralité de l'imposant décor, ce qui demande certaines adaptations sur place. La pièce est en outre jouée au Théâtre de l'Espérance entre le 9 et le 27 février 1993[75] et 24 septembre 1993 à la Vogue de Veyrier[76].

Œuvre

Roman

- Quai Wilson, Éditions Victor Attinger, Collection aventures et mystères, dédicace à Albert Chavaz, 1946 (1944)[77]

Théâtre

- La Philippine, Éditions Meyer et cie, Genève, [78]

- La Fournaise, Éditions Meyer et cie, Genève, 1944[79] - [80]

- La Démonstration du professeur Glomus, Éditions Meyer et cie, dédicace à Me Olivier Burnat, Genève, 1946[81]

- Un Geste machinal, Éditions Meyer et cie, Genève, 1946

- Les Pavés de l'Enfer, Éditions Meyer et cie, Genève, 1950[82]

- Tabazan ou le Bourreau de Genève, Éditions La Sirène, illustrations Théodore Strawinsky, photographies Freddy Bertrand, dédicace à Anne-Marie Tyč, Genève, 1961 (1950)

- Les Cannibales, Éditions Connaître, illustrations Émile Chambon, dédicace à Dick Aeschlimann, 1962[83]

- L'Orpailleur ou Le Trésor de Mandrin, 1966[84] - [85] - [86]

- Guten Tag, Gutenberg ! ou L'Esprit et la Lettre, Éditions La Sirène, illustrations Bodjol Walther Grandjean, Genève, 1975 (1968, 1956)

Théâtre radiophonique

- L'Affaire Juanita Rosales, Coupable ou non coupable, Radio-Lausanne, 1944

- Le Cas Jean-René de Valère, Coupable ou non coupable, Radio-Lausanne, 1944

- La jalousie de Daisy Ramier ou la brûlée vive de la villa des Iris, Coupable ou non coupable, Radio-Lausanne, 1945

- L'indignation de Martin Brûlé, Coupable ou non coupable, Radio-Lausanne, 1945

- L'Affaire Prosper Gruault ou l'assassinat de la voyante Faustina, Coupable ou non coupable, Radio-Lausanne, 1945

- L'Expérience du Docteur Koerner, Coupable ou non coupable, Radio-Lausanne, 1945

- Le Petit Train chagrin ou les prémonitions de Raphaël Aubin, Radio-Lausanne, 25 septembre 1949 (1948)

- Kanibali, traduction en serbe par Boda Marcovic, Radio Belgrade, 1970 (1968)[38]

Non-fiction

- La Boxe dans Stade suisse. La gymnastique, les sports et les jeux, Éditions M. S. Metz, Zurich, 1945

- La Boxe, Éditions M. S. Metz, Zurich, 1946

- De la critique radiophonique, 1956

- Lecture de Domrémy dans Les Cahiers des amis de Robert Brasillach no 9, Lausanne, 1963, p. 45-48

- Louis Baudit, peintre dans Almanach du Vieux Genève, Genève, 1964[87]

- François Diday, peintre genevois dans Almanach du Vieux Genève, Genève, 1968[88]

- Revue de la presse dans Les Cahiers des amis de Robert Brasillach n°14, Lausanne, 1969, p. 70-94

- Lumière d'août dans Merveilleux Genève, Éditions du Grand-Pont, 1980

Conférences

- Les tendances actuelles du théâtre, février 1956

- L’œuvre de Robert Brasillach, Théâtre de la Cour Saint-Pierre, 1959

- Le théâtre, Palais de l'Athénée, 9 novembre 1970

Illustrations

- Raoul Privat, De Naefels à Saint-Jacques, Éditions du Journal de Genève, Genève, 1937

Distinctions

- Prix du roman policier de la Patrie suisse pour Quai Wilson (1944)

- Prix du concours Tribune de Genève - Pro Helvetia (1950)

- Prix dramatique pour la Suisse de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (1959)

- Médaille Beaumarchais (1975)[89]

Analyse de son œuvre littéraire

Classement par genre textuel

- Sotie : Les Cannibales

- Comédie historique : L'Orpailleur

- Comédie : La Philippine

- Tragi-comédie historique : Guten Tag, Gutenberg !

- Tragi-comédie : Les Pavés de l'Enfer

- Drame historique : Tabazan

- Drames : La Fournaise, Le petit train chagrin

- Roman policier : Quai Wilson

- Pièces policières : La Démonstration du professeur Glomus, Un Geste machinal, L'Affaire Juanita Rosales, Le Cas Jean-René de Valère, L'indignation de Martin Brûlé, La jalousie de Daisy Ramier, L'assassinat de la voyante Faustina et L'Expérience du Docteur Koerner

Thèmes

- La condition de bourreau au XVIIe siècle, l'impact de l'exercice de cette fonction sur les proches et les autorités (Tabazan)

- L'anthropophagie (Cannibales, Tabazan)

- Le féminicide (Cannibales, Tabazan, Quai Wilson)

- La maladie physique et mentale (Cannibales, Tabazan, Pavés de l'Enfer, Fournaise, Démonstration du Professeur Glomus)

- L'égoïsme (Fournaise, Gutenberg)

- La jalousie (La jalousie de Daisy Ramier, Philippine, Un Geste machinal, Gutenberg)

- La rumeur, les médias, la presse people (Cannibales)

- La psychanalyse (Pavé de l'Enfer)

- La sexualité pré-maritale (Pavé de l'Enfer, Indignation de Martin Brûlé)

- Le libertinage (Tabazan, Pavés de l'Enfer, Indignation de Martin Brûlé)

- L'orgueil (Indignation de Martin Brûlé)

- Sciences occultes (Démonstration du Professeur Glomus, Petit train chagrin, Assassinat de la voyante Faustina)

Univers spatio-temporels

- Le XVe siècle à Strasbourg et Mayence : Guten Tag, Gutenberg ! commence en 1436 à Strasbourg, continue en 1438 à Saint-Arbogast, dans la commune de Surbourg, et se conclut à Mayence la même année.

- Le XVIIe siècle à Genève : Tabazan se déroule entre le 11 et le 12 décembre 1602, avant, pendant et après les événements de la nuit de l'Escalade genevoise.

- Le XVIIIe siècle à Carouge : L'Orpailleur se déroule en 1754, l'année de la fondation de la ville de Carouge, sous la suzeraineté du Royaume de Sardaigne.

- Le début du XXe siècle dans le Canada francophone : La Fournaise se déroule au début du XXe siècle dans une « vallée sauvage[90] » du Québec. L'auteur s'inspire des incendies de forêts advenus en 1908 en Colombie britannique.

- Les années 1940 à Genève et aux alentours : Le Quai Wilson expose différents quartiers de la Genève des années 1940 (notamment les Acacias, les Pâquis et la Vieille-Ville), ainsi que la ville d'Annemasse.

- La première moitié du XXe siècle en Suisse romande ou en France : La Philippine se situe en 1937 dans un café. La Démonstration du Professeur Glomus et Un Geste machinal se déroulent dans une salle de tribunal, mais certains événements mentionnés ont lieu respectivement dans un château de Lussac et dans une chambre d'hôtel. Les Pavés de l'Enfer dans un salon bourgeois et dans un studio de peintre bohème.

- L’État fictif de Vespucie au XXe siècle : Les Cannibales se déroule dans un lieu imaginaire, « comme il en va toujours dans les cas de satires » indique l'auteur[91], nommé la Vespucie. Cet État fictif a comme voisin d'autres États fictifs, la Neustrie, l'Ombilicie et la République du Miam-Miam. La présence de véhicules motorisés indique que l'on se trouve dans une temporalité équivalente à celle du XXe siècle.

Historique des représentations de ses pièces (théâtre et radio)

Historique des représentations de ses pièces théâtrales

- : Les Pavés de l'Enfer au Casino-Théâtre d'Yverdon, dans une mise en scène de Claude Mariau, avec Nanine Rousseau, Leslie Field, Claude Mariau, Paul-Henry Wild, Françoise Sallaz, Yvonne Jacquillard, Gisèle Lingg, Benjamin Steck, Henri Fawer, et Maurice Buffat.

- 1950 : Tabazan au Théâtre de la Cour Saint-Pierre, dans une mise en scène de Jean Hort, avec les comédiens Christian Robert, Guy Tréjan, André Faure, Alexandre Blanc, André Davier, Adrien Nicati, Marguerite Cavadaski, Lesli Field, Georges Olivet, et Jean-Jacques Tissot. Décor et costumes Théodore Strawinsky, musique de Claude Prior.

- 4- : Tabazan à La Comédie, Genève, dans une mise en scène de William Jacques, avec les comédiens Henri Nassiet, Marguerite Cavadaski, Jean Bruno, Marc Fayolle, Daniel Fillion, André Faure, Adrien Nicati, Jean Fuller, Richard Corena et Corinne Coderey. Décor et costumes Bodjol Walther Grandjean, musique de Claude Prior.

Représentation de "Tabazan" en 1962

Représentation de "Tabazan" en 1962 - 1 mai 1964 : Les Cannibales au Théâtre de Vevey, dans une mise en scène d'André Nusslé, avec les comédiens Claude Bourgeois, Pierre Nicole, Martin Roy, Jacques Verdan, Jean-Luc Brunet, Rémy Ioner, Guy Miéville, Gérald Marguerat, Gilbert Brunet, Jeanne Murbach et Marie-Claire Dufour. Musique d'Alfred Thuillard, décor de Gilbert Brodard, costumes Suzy Nusslé.

- 3 mai 1964 : Les Cannibales au Théâtre de l'Expo, Lausanne, même mise en scène et distribution que le 1 mai 1964.

- 5 mai 1964 : Les Cannibales au Théâtre de Vevey, même mise en scène et distribution que le 1 mai 1964.

- 8 mai 1964 : Les Cannibales au Théâtre du Casino de Montreux, même mise en scène et distribution que le 1 mai 1964.

- 23-29 mars 1966 : L'Orpailleur à La Comédie, dans une mise en scène de Dominique Rozan, avec les comédiens Jean Vigny, Alexandre Fédo, Marguerite Cavadaski, Georges Coste, Michel Corod, Adrien Nicati, André Talmès, Rachel Cathoud, Germaine Épierre, Christiane Vincent, et François Hérault. Musique de Pierre Wissmer, décor et costumes d'Emilio Beretta, à la guitare Raoul Sanchez et à la régie Richard Coréna.

- 1 - 30 mai 1981 : L'Orpailleur au Théâtre de l'Espérance, dans une mise en scène de Jacques Séchaud, avec les comédiens Hubert Kammacher, Richard Lion, Maurice Perrelet, Marianne Huber, Chantal Girard, Georges Stouder, Jean-Pierre Aliprandi, Roger Delez, Pierre Magni, Denise Séchaud, Edwige Bromberger, Hubert Dottrens, Denis Mettroz, Edmond Martinet et Emmanuel Pouilly.

- 22-24 mai 1981 : L'Orpailleur au Théâtre de l'Espérance, dans le cadre du 5e Festival d'Art Dramatique de Langue Française et du 57e Congrès de la Fédération Suisse de Sociétés Théâtrales d'Amateurs. Mise en scène de Jacques Séchaud et même distribution que durant le reste du mois de mai 1981.

- 5 - 27 février 1993 : L'Orpailleur au Théâtre de l'Espérance, dans une mise en scène de Jacques Séchaud, avec les comédiens Hubert Kammacher, Richard Lion, Jean Lottaz, Marie-Claude Baudois, Chantal Girard, Georges Stouder, Jean-Pierre Aliprandi, Roger Delez, Pierre Magni, Denise Séchaud, Claire Sneiders, Filippo d'Ancona, Michel Gaillard et Christian Wille. Décors de Tomas Molina, direction technique par Alfred Bluost et régie Charlotte Séchaud.

- 25 - 26 août 1993 : L'Orpailleur au 10e Festival Mondial du Théâtre Amateur de Monaco, dans une mise en scène de Jacques Séchaud et avec la même distribution qu'en février 1993.

- 24 septembre 1993 : L'Orpailleur à la Vogue de Veyrier, dans une mise en scène de Jacques Séchaud et avec la même distribution qu'en février 1993.

Historique des représentations de ses pièces radiophoniques

- : La Fournaise sur Radio-Lausanne et Radio-Sottens, dans une mise en ondes de Marcel Merminod, avec Lucien Ambreville, Blanche Derval, Neige Dolski, Lucien Monlac, Hugues Wanner, Daniel Fillion, Robert Verdaine, Mlle Wanny, William Rime, Paul-Henry Wild, Alexandre Blanc, et Roger Dalmain. Musique de Jean Daetwyler.

- : L'Affaire Juanita Rosales sur Radio-Lausanne, dans une mise en ondes de Marcel Merminod, avec les comédiens Lucien Monlac, William Aguet, Daniel Fillion, Nadine Rousseau, Georges Monval, André Marti, Jean Hort, Lia Caprino, et Charles Glévod.

- : Le Cas Jean-René de Valère sur Radio-Lausanne, dans une mise en ondes de Raymond Colbert, avec les comédiens Lucien Monlac, Marcel Vidal, Roger Dalmain, Hubert Leclair, Claire Gérard, André Moriand, Betty Paraud, André Béart, Jean Monval, et Charles Giévod.

- 25 janvier 1945 : L'indignation de Martin Brûlé sur Radio-Lausanne, dans une mise en ondes de Marcel Merminod, avec les comédiens Lucien Monlac, Hugues Wanner, Daniel Fillion, André Béart, Max Lerel, Paul-Henry Wild, Lucien Ambreville, Huguette Faget, Hubert Leclair et Betty Paraud.

- 22 février 1945 : La jalousie de Daisy Ramier ou la brûlée vive de la villa des Iris sur Radio-Lausanne, dans une mise en ondes de Marcel Merminod, avec les comédiens Lucien Monlac, William Aguet, Jean Mauclair, Marguerite Cavadaski, Edmond Bertschy, Charles Glévod, Roger Dalmain, Jean Ayme, Mary Frances, André Marti, Gabriel Cattand et André Béart.

- 1945 : L'assassinat de la voyante Faustina sur Radio-Lausanne, dans une mise en ondes de Marcel Merminod, avec Lucien Monlac, William Rime, Jean Dalmain, Daniel Fillion, Hubert Leclair, Albert Ilten et Jane Clairmont.

- 30 juin 1945 : L'Expérience du Docteur Koerner sur Radio Lausanne, dans une mise en ondes de Marcel Merminod, avec les comédiens Lucien Monlac, Hugues Wanner, Marcel Vidal, André Béart, Paul-Henry Wild, Jane Rosier, Anne Carrel, Claude Marti, Max Lerel, William Rime, Christian Robert et Henri Marti. A la régie, Sacha Pitoëff.

- 25 septembre 1949 : Le Petit Train chagrin ou les prémonitions de Raphaël Aubin sur Radio-Lausanne, dans une mise en ondes de Marcel Merminod, avec Robert Miller, Henri Gicquel et Paul-Henry Wild. Musique de Jean Daetwyler.

- 1950 : La Fournaise sur le canal de l'Institut national de radiodiffusion belge.

- : Guten Tag, Gutenberg ! sur Radio-Lausanne, dans une mise en ondes de Marcel Merminod, avec les comédiens Daniel Fillion, Marguerite Cavadaski, André Mauriand, Pierre Ruegg, Marcel Vidal, Jean Hort, Georges Dimeray, Evelyne Grandjean, Claude Lawrence, Paul-Henry Wild, Lucien Monlac, Charles Gleyvod, et Géo Montax. Musique de Jean Binet.

- 28-31 août 1959 : La Fournaise sur Radio-Lausanne, mise en ondes par Marcel Merminod, avec les comédiens Daniel Fillion, Blanche Derval, Nelly Borgeaud, Paul-Henry Wild, Pierre Boulanger, Claude Lawrence, Simone Matil, Jacques Dacqmine, Fernand Berset, Georges Dimeray, André Mauriand, Jean Bruno, Bernard Junod et Bernard Pichon. Assistant de production, Ignace Charrière. Régie de studio, Georges Monval.

- 27 octobre 1959 : La Fournaise sur Radio-Lausanne, mise en ondes par Marcel Merminod, même distribution qu'en août 1959.

- 11 décembre 1962 : Tabazan sur la Radio Suisse Romande, à l'occasion de l'Escalade.

- 24 mai 1966 : L'Orpailleur sur Radio Sottens.

- 30 janvier 1968 : Guten Tag, Gutenberg ! sur la Radio Suisse Romande, à l'occasion des 500e anniversaire de la mort de Gutenberg, dans une mise en ondes de Roland Jay, avec les comédiens Gabriel Cattand, Erika Denzler, Daniel Fillion (dans un autre rôle qu'en 1956), Jean Bruno, René Habib, Paul Pasquier, Paul-Henry Wild (lui aussi dans un autre rôle qu'en 1956), Annette Muehlbauer, Gil Pidoux, Claude Mariau, André Béart, Bernard Junod, et Robert Guilloux. Musique de Willy Rochat.

- 1968 : Kanibali sur Radio Belgrade, dans une mise en ondes de Boda Marcovic.

- 1970 : Kanibali sur Radio Belgrade, dans la mise en ondes de Boda Marcovic.

- 10 octobre 1972 : La Fournaise sur la Radio Suisse romande et la Radio-Sottens, dans une mise en ondes de William Jacques, avec Paul Ichac, Lucie Avenay, Bernard Junod, Gilles Thibault, Michel Grobety, Pierre Boulanger, Vincent Albiez, Gérard Carrat, Michel Cassagne, Patrizia Maselli, Adrien Nicati, Claire Dominique, Gil Pidoux et Daniel Fillion.

- 23 octobre 1973 : L'Orpailleur sur la Radio Suisse romande

- 19 octobre 1976 : La Fournaise sur la Radio Suisse Romande, avec la mise en ondes d' octobre 1972.

- 13 décembre 1977 : Tabazan (version de 1950) sur la Radio Suisse Romande

Bibliographie

- A. M., « Une pièce curieuse de Jacques Aeschlimann : les cannibales », La Nouvelle Revue de Lausanne, 6 octobre 1962, p. 12.

- A. R., « Ceux qui s'en vont : Jacques Aeschlimann », Tribune de Genève, 22 octobre 1975[92].

- A. Rt., « Création du Tabazan de Jacques-Willy Aeschlimann », Journal de Genève, , p. 4.

- Babel Henry, « In memoriam Jacques Aeschlimann », Lettres : organe de la Société genevoise des écrivains, , p. 27-28.

- Biner Pierre, « A la Comédie : L'Orpailleur », Journal de Genève, , p. 9.

- Chevalley Willy, « Les obsèques de Jacques Aeschlimann », La Suisse, [92].

- Fabre Eugène, « De la scène au livre : le Tabazan de Jacques Aeschlimann », Journal de Genève, 7 démembre 1961, p. 11.

- Fabre Eugène, « Les Baladins ont créé Les cannibales : une sotie en quatre actes de Jacques Aeschlimann », Journal de Genève, 4 mai 1964.

- Fabre Eugène, « Les Cannibales, une pièce nouvelle de Jacques Aeschlimann », Journal de Genève, .

- Forville Hugues, Interview de Jacques Aeschlimann sur sa pièce l'Orpailleur, L'Illustré, 24 mars 1966, p. 44.

- GIJÓN, MARIO MARTÍN. “UN EXILIO TEATRAL EN SUIZA. JOSÉ HERRERA PETERE Y EL THÉÂTRE DE CAROUGE.” Anales de La Literatura Española Contemporánea, vol. 37, no. 2, 2012, pp. 597–616. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/23237382. Accessed 24 Apr. 2023.

- Gros Georges, « Décès de notre confrère Jacques-W. Aeschlimann », Courrier de Genève, 22 octobre 1975[92].

- Gros Georges, « Guten Tag Gutenberg : une pièce de Jacques Aeschlimann », Le Courrier, 9 décembre 1975.

- H. V., « Les obsèques de Jacques Aeschlimann », Journal de Genève, 22 octobre 1975, p. 13.

- « Information radio : La fournaise », L'impartial, , p. 16.

- « Journaliste et auteur dramatique Jacques Aeschlimann est décédé », 24 heures, Lausanne, 22 octobre 1975.

- J.-J. M., « Dernier hommage à Jacques Aeschlimann au temple de Saint-Gervais », Tribune de Genève, 28 octobre 1975[92].

- JP, « Les cannibales de Jacques Aeschlimann », Journal de Montreux, 12 mai 1964.

- Kiehl Jean, « Les cannibales, une pièce de Jacques Aeschlimann », Gazette de Lausanne, 20 avril 1963, p. 22.

- « La fournaise », La Liberté, Fribourg, 10 octobre 1972.

- Marcel André, « Une création théâtrale à Genève : Tabazan », Tribune de Lausanne, 20 novembre 1950.

- Nicollier Jean, « La Société des auteurs dramatiques romands fait jouer "Tabazan" de J. Aeschlimann », Gazette de Lausanne, 20 novembre 1950, p. 6.

- « Notre nouveau feuilleton : le Prix du roman policier de la Patrie Suisse 1944 », La Patrie valaisanne, 17 juillet 1945, p. 2.

- Oggier Ambre, « Connaissez-vous vraiment Genève ? », Go Out!, no 82, .

- Ondine, « Un seul ennui les jours raccourcissent », La Suisse, 21 juin 1977.

- R. Mh., « Création haute en couleur à Genève : l'Orpailleur de l'auteur genevois Jacques Aeschlimann », L'Express, 5 avril 1966, p. 16.

- Richoz Claude, « Jacques Aeschlimann est mort », La Suisse, [92].

- Richoz Claude, « La médaille Beaumarchais à Jacques Aeschlimann », La Suisse, 30 novembre 1975[92].

- Schubiger Henri, « Propos doux amers », Le Courrier, 31 octobre 1975.

- SP, « Soirée théâtrale : L'Orpailleur ou Le Trésor de Mandrin », L'impartial, 23 octobre 1973.

- Shaine J., « Le 22 mars, création à Genève de L'Orpailleur de Jacques Aeschlimann », Construire, 16 mars 1966, p. 5.

- Tauxe Henri-Charles, « Théâtre de l'Expo : les cannibales », Gazette de Lausanne, 4 mai 1964, p. 2.

- Thomann André, « Le chroniqueur théâtral : Jacques Aeschlimann », La Suisse, [92].

- « Un bel hommage à Jacques Aeschlimann », La Suisse, [92].

Notes et références

- « Grand Conseil de Genève - Députés », sur ge.ch (consulté le ).

- Schubiger Henri, Propos doux amers, Le Courrier, 31 octobre 1975.

- Dossier de Willy Aeschlimann, Archives ouvertes de la Société des Nations, p. 155.

- H. V., « Jacques Aeschlimann », Journal de Genève, 22 octobre 1975, p. 13.

- Le Mois théâtral no 118, p. 2.

- Avis de décès de Jacques Aeschlimann, Éditions Meyer et cie, Genève, .

- Journal de Genève, , p. 12.

- « Qu'appelait-on le "Journal des Nations" à Genève ? », sur www.geneve.ch (consulté le )

- « Quand a existé le journal genevois "Le Moment" et quelle était son orientation politique ? », sur www.geneve.ch (consulté le )

- Journal de Genève, 27 janvier 1934, p. 4.

- Marcel Suès (alias Squibbs), La Patrie Suisse, 22 octobre 1975.

- Archives de la famille Aeschlimann, Genève, consultées en février 2023.

- Tribune de Genève, .

- Journal de Genève, 30 janvier 1938, p. 2.

- Catalogue de la Bibliothèque de Genève, cote BGE Hf 6924.

- La Suisse, 30 janvier 1953.

- Le Mois théâtral no 139, p. 22.

- Le Mois théâtral no 139, p. 4.

- Le Mois théâtral no 139, p. 2.

- Le Mois théâtral no 118, p. 3.

- Le Mois théâtral no 118, p. 6.

- Journal de Genève, 12 septembre 1944, p. 4.

- La Patrie valaisanne, 15 janvier 1946, p. 2.

- « Notre nouveau feuilleton : le Prix du roman policier de la Patrie Suisse 1944 », La Patrie valaisanne, 17 juillet 1945, p. 2.

- Journal de Genève, 7 mai 1947, p. 5.

- Feuille d'avis et journal d'Avenches, du Vully et des environs, 21 juin 1947.

- L'Eveil, feuille d'avis des districts de la Broye et du Gros de Vaud, 18 mars 1947, p. 3.

- Faire part de mariage de Jacques Aeschlimann et Viviane Gaudin, 1948.

- Le Mois théâtral no 181, p. 3.

- L'Echo de la Broye, journal de Moudon, 10 mai 1949, p. 2.

- A. Rt., « Création du Tabazan de Jacques-Willy Aeschlimann », Journal de Genève, , p. 4.

- Archives de l’État de Genève, cote AEG 86/Dk/38.

- (de) Universität Basel Hauptbibliothek, cote UBH Aoo 284.

- Le Mois théâtral no 181, p. 2.

- Journal de Genève, 23 mai 1950, p. 4.

- Notes de dépenses de voyage de Jacques Aeschlimann, American Express, 29 janvier 1960.

- Feuille d'avis de Sainte-Croix et Journal du District de Grandson, 17 avril 1954, p. 8.

- Catalogue de la Bibliothèque de Genève, cote BGE Sf 1.

- Journal de Genève, 25 mars 1958, p. 7.

- Journal de Genève, 29 mars 1960, p. 2.

- Gazette de Lausanne, 5 octobre 1959, p. 4.

- Journal de Genève, , p. 16.

- Journal de Genève, , p. 8.

- Coopération, 1 décembre 1962.

- Gazette de Lausanne, , p. 1.

- « A livre ouvert - Jacques Aeschlimann, chroniqueur et écrivain - Play RTS » (consulté le )

- Journal de Genève, 19 avril 1961, p. 18.

- Feuille d'avis de Vevey n°102, 2 mai 1964, p. 2.

- Fabre Eugène, « Les Baladins ont créé Les cannibales : une sotie en quatre actes de Jacques Aeschlimann », Journal de Genève, 4 mai 1964.

- Feuille d'avis de Vevey n°108, 11 mai 1964, p. 8.

- Journal de Genève, , p. 13.

- JP, « Les cannibales de Jacques Aeschlimann », Journal de Montreux, 12 mai 1964.

- Shaine J., « Le 22 mars, création à Genève de L'Orpailleur de Jacques Aeschlimann », Construire, 16 mars 1966, p. 5.

- Biner Pierre, « À la Comédie : L'Orpailleur », Journal de Genève, , p. 9.

- Journal de Genève, 19 mars 1966, p. 15.

- Journal du Jura n°119, 24 mai 1966, p. 24.

- Feuille d'avis de Morges, 27 janvier 1968, p. 3.

- Gazette de Lausanne, , p. 15.

- Journal de Genève, 1 novembre 1969, p. 22.

- Avis de décès de Jacques Aeschlimann, publié par Roland Chapuis pour la direction suisse de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Genève, octobre 1975.

- Gazette de Lausanne, , p. 5.

- Gazette de Lausanne, , p. 13.

- Journal de Genève, 29 mai 1973, p. 14.

- Richoz Claude, « Jacques Aeschlimann est mort », La Suisse, .

- « Décès de notre confrère Jacques-W. Aeschlimann », Courrier de Genève, .

- Avis de décès de Jacques Aeschlimann, publié par René Roulet pour les membres de la section suisse de la Société des auteurs et des compositeur dramatiques, Genève, octobre 1975.

- H. V., « Les obsèques de Jacques Aeschlimann », Journal de Genève, 22 octobre 1975, p. 13.

- J.-J. M., « Dernier hommage à Jacques Aeschlimann au temple de Saint-Gervais », Tribune de Genève, 28 octobre 1975.

- « Informations radios : La fournaise », L'impartial, 19 octobre 1976, p. 16.

- Le Nouvelliste, 10 décembre 1977, p. 12.

- Journal de Genève, 30 mai 1981, p. 22.

- Journal de Genève, 5 mai 1981, p. 15.

- Archives du Théâtre de l'Espérance, consultées en avril 2023.

- L'Hebdo, 13 septembre 1990, p. 105.

- Journal de Genève, 9 février 1993, p. 24.

- La Suisse, 20 août 1993.

- (de) Museumsgesellschaft Zürich, cote R 1645.

- Le Mois théâtral, Genève, Éditions Meyer et cie, chap. 35.

- Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg Beauregard, cote J 3475.

- Catalogue de la Bibliothèque de Genève, cote BGE Hf 5262/118.

- Catalogue de la Bibliothèque de Genève, cote BGE Hf 5262/139.

- Catalogue de la Bibliothèque de Genève, cote BGE Hf 5262/181.

- Catalogue de la Bibliothèque de Genève, cote BGE Hf 8333.

- Bibliothèque la Musicale de Genève, cote BMURSR RC 173.

- Archives de l'État de Genève, cote AEG R 1649/1967.

- Dubosson, Samuel, Rachel Cathoud, vol. 1, Kotte, Andreas (Ed.): Dictionnaire du théâtre en Suisse, Chronos Verlag Zurich 2005, p. 359–360.

- Archives de l’État de Genève, cote AEG R 1649/1964.

- Archives de l’État de Genève, cote AEG R 1649/1968.

- « La Médaille Beaumarchais à Jacques Aeschlimann », La Suisse, .

- Aeschlimann Jacques, La Fournaise, Éditions Meyer et cie, Genève, 1944, p. 3.

- « A livre ouvert - Jacques Aeschlimann, chroniqueur et écrivain - Play RTS » (consulté le )

- Catalogue de la Bibliothèque de Genève, cote BGE Gf 1910/13.

Sources

- Le Mois théâtral, Genève, Éditions Meyer et cie, , chap. 118.

- Le Mois théâtral, Genève, Éditions Meyer et cie, juillet 1946, chap. 139.

- Le Mois théâtral, Genève, Éditions Meyer et cie, , chap. 181.

Liens externes

- La page Wikipédia en langue allemande de l'un de ses éditeurs Gottlieb Meyer

- Interview de Jacques Aeschlimann dans l'émission A livre ouvert en 1962 sur la Télévision Suisse Romande

- La Société romande des auteurs dramatiques, radiophoniques et de cinéma sur le site des bibliothèques de Genève

- Le journal La Patrie suisse sur le Dictionnaire Historique de la Suisse

- Le Journal des Nations sur le site des bibliothèques de Genève

- Le journal Moment sur le site des bibliothèques de Genève

- Le radio-théâtre en Suisse romande sur le site des bibliothèques de Genève

- Radio-Lausanne sur le site des bibliothèques de Genève