Louis Mandrin

Louis Mandrin, né le [alpha 1] à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (Dauphiné) et mort le à Valence, est un contrebandier français.

Biographie

Jeunesse

Il est le fils aîné de François-Antoine Mandrin, marchand de chevaux de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, dans la province du Dauphiné, et de Marguerite Veyron-Churlet. Il a huit frères et sœurs[1].

La maison natale de Louis Mandrin est située sur la commune de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. Elle fut construite en 1515[2] et elle est acquise par la famille Mandrin en 1644[3]. Louis Mandrin y naît le et la quitte en 1752. Cette maison de trois étages, ancienne châtellenie, est située au centre du bourg. Elle s'appuyait à l'époque sur des arcades ; la maison formait « poële », ce qui faisait du rez-de-chaussée un espace public, ouvert sur l'extérieur[4].

Louis Mandrin devient chef de famille à dix-sept ans, à la mort de son père. Il est issu d'une famille établie, autrefois riche, mais sur le déclin.

« Beau de visage, blond de cheveux, bien fait de corps, robuste et agile. À ces qualités physiques, il joint un esprit vif et prompt, des manières aisées et polies. Il est d'une hardiesse, d'un sang-froid à toute épreuve. Son courage lui fait tout supporter pour satisfaire son ambition »

— d'après La Gazette de Hollande, citée par A. Besson, Contrebandiers et gabelous.

Louis Mandrin aurait été surnommé « Belle Humeur », surnom sans fondement historique mais dont la plus ancienne citation trouvée se trouve au tout début de L'Abrégé de la vie de Louis Mandrin attribué à Claude-Joseph Terrier de Cléron, ouvrage de littérature de colportage qui n'est pas considéré comme une source historique fiable. Le surnom lui aurait été donné à l'armée, mais Louis Mandrin n'a pas été militaire. L'auteur lui attribue aussi le surnom de « Renard » qui a eu moins de succès.

Son premier contact avec la Ferme générale – si l'on excepte les relations fiscales ordinaires et obligatoires – daterait de 1748 : il s'agit d'un contrat pour ravitailler avec « cent mulets moins trois » l'armée de France en Italie. Il en perd la plus grande partie durant la traversée des Alpes et, à son retour à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, il ne lui reste que dix-sept bêtes dans un état déplorable. La Ferme générale refuse de le payer.

Première condamnation

_06.jpg.webp)

Le , à la suite d'une rixe mortelle, Louis Mandrin et son ami Benoît Brissaud sont condamnés à mort. Mandrin réussit à prendre la fuite, mais Brissaud est pendu sur la place du Breuil, à Grenoble. Le même jour, Pierre Mandrin, frère cadet de Louis, est également pendu pour faux-monnayage. Mandrin déclare alors la guerre aux collecteurs de taxe de la Ferme générale.

Les fermiers généraux sont alors haïs par la population. Ils prélèvent des taxes sur les marchandises, dont la plus connue est la gabelle (taxe sur le sel), mais d'autres marchandises, comme le tabac, sont également concernées. Le système d'affermage de la collecte des taxes entraîne des abus considérables. Les fermiers généraux accumulent d'énormes richesses en ne reversant au roi que le montant convenu, parfois le quart des taxes qu'ils prélèvent.

La contrebande

Mandrin intègre alors un groupe de contrebandiers, se livrant en particulier au commerce illicite du tabac, mais aussi à celui du coton imprimé et d'horloges. Les contrebandiers sont actifs entre les cantons suisses, Genève, la France et les États de Savoie. Mandrin en devient vite le chef. Se définissant lui-même comme « capitaine général de contrebandiers de France », il a plusieurs centaines de personnes sous ses ordres, en majorité des Savoyards. Le groupe est organisé comme un véritable régiment militaire[alpha 2].

Sa cible principale est la Ferme générale, et non le peuple. En dehors de l'organisation militaire de son groupe, il use d'autres moyens pour défier l'administration. Il contraint celle-ci à lui acheter ses marchandises, et donne volontiers reçu. Il peut distribuer à l'occasion des cadeaux aux uns et aux autres. Il libère les seuls prisonniers qui sont victimes de conflits avec l'administration des impôts, et se garde de s'entourer de brigands et d'assassins. Il essaie de commercialiser sa marchandise lors de grandes ventes publiques, le plus ouvertement possible, en ayant pris la précaution de poster ses hommes tout autour du lieu où il procède afin d'éviter les mauvaises surprises[5].

C'est en Savoie, duché faisant à l'époque partie du Royaume de Piémont-Sardaigne, qu'il a ses dépôts d'armes et de marchandises : il pense ainsi pouvoir échapper aux autorités françaises. Son aire d'influence en France va bien au-delà du Dauphiné, et couvre pratiquement les régions actuelles de Rhône-Alpes et Auvergne, la Franche-Comté, ainsi qu'une partie de la Bourgogne.

Les six campagnes

_01.jpg.webp)

En 1754, il commande des centaines d'hommes, recrutés parfois en prison à condition qu'ils ne soient « ni voleurs, ni assassins », en les libérant devant des geôliers stupéfaits, et organise six campagnes de contrebande en investissant des villes par surprise : Rodez, Le Puy-en-Velay, Beaune, Autun, etc. Il achète en Suisse et en Savoie des marchandises, principalement du tabac et des étoffes, qu'il vend dans les villes françaises sans qu'elles soient soumises aux taxes des fermiers généraux. La population est enchantée. Bien vite, une interdiction est faite d'acheter ces produits de contrebande. Mais à Rodez, Mandrin provoque les fermiers généraux en obligeant leurs employés, sous la menace des armes, à acheter ses marchandises[6].

Ne s'attaquant qu'aux fermiers généraux, impopulaires, il reçoit rapidement le soutien de la population et d'une partie de l'aristocratie locale, et gagne l'admiration d'un personnage tel que Voltaire[alpha 3].

Arrestation et mise à mort

_Jugement_souverain_de_1755.jpg.webp)

au supplice de la roue.

La Ferme générale, exaspérée par ce « bandit » devenant chaque jour plus populaire, demande le concours de l'armée du roi pour l'arrêter. Des troupes légères et mobiles, les fusiliers de La Morlière et les chasseurs de Johann Christian Fischer, viennent en renfort des volontaires du Dauphiné déjà en place.

Mandrin parvient à se réfugier en Savoie près des deux villes frontières de Pont-de-Beauvoisin. Les fermiers généraux décident alors de pénétrer illégalement dans le territoire du Duché en déguisant cinq cents hommes en paysans.

Ils arrêtent Mandrin au château de Rochefort-en-Novalaise, grâce à la trahison de deux des siens. Lorsque le roi Charles-Emmanuel III de Sardaigne apprend cette intrusion sur son territoire, il exige auprès de Louis XV que le prisonnier lui soit remis, ce qui est fait. Mais les fermiers généraux, pressés d'en finir avec Mandrin, accélèrent son procès et son exécution[7].

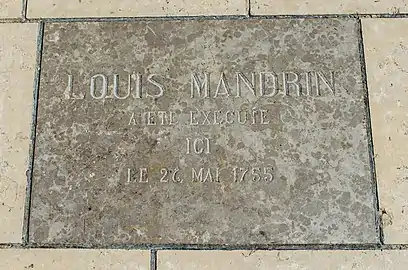

Après avoir été jugé le , Louis Mandrin est roué le sur la place des Clercs de Valence, devant 6 000 curieux. Il aurait enduré son supplice sans une plainte et aurait même demandé qu'on poursuive sa révolte contre le fisc.

Deux de ses frères chercheront à poursuivre un temps son action[5].

Sa tombe[8] a été découverte dans les années 2000, à l'extérieur du mur ouest du cimetière de Valence, au nord de l'avenue de Romans et de l'ancien bureau de l'octroi, sur le chemin qu'il utilisait pour éviter le péage de Valence. La tombe a été étudiée puis à nouveau recouverte de terre. Ce chemin, qui se poursuit entre avenue de Romans et avenue de Chabeuil, porte encore le nom de « chemin des contrebandiers » ou « chemin des mulets » (ceux des contrebandiers) sur le plan de Valence[9].

Toujours à Valence, en dessous du plateau de Lautagne, un ensemble de grottes est dit « les grottes à Mandrin ». L'allée Louis Mandrin rappelle son souvenir. Un peu plus loin, le chemin des Baumes (qui fait référence aux grottes) passe sous le site[10].

Héritage de Mandrin

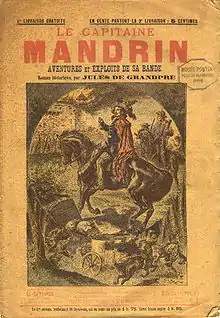

L'homme est mort. C'est alors le début de la légende du bandit justicier qui a lutté contre l'iniquité des taxes de l'Ancien Régime. Elle est portée dans tout le pays par une chanson, la Complainte de Mandrin, dont on ne connaît pas les auteurs.

Son nom-même, « Mandrin », devient à l'époque un nom commun. La proximité avec le mot « malandrin » aidant, l'expression « les mandrins » sert dans un premier temps à désigner la bande de Mandrin elle-même, puis toutes les bandes contrebandières de la région. Son portrait gravé et son aventure finissent par être colportés par toute la France, et au-delà.

Très populaire de son vivant puis à l'époque de la Commune de Paris (1871), Mandrin demeure, aujourd'hui encore, célèbre en Dauphiné et en Savoie, et dans une moindre mesure dans le reste de la France.

Si Mandrin et sa bande, appliquant leur propre justice, ont indéniablement laissé des victimes derrière eux, ce n'est pas ce qui demeure de la légende. Dans l'imaginaire collectif, il reste aujourd'hui le brigand héroïque, qui vole les riches en défiant gentiment la maréchaussée. De nombreux lieux, en Rhône-Alpes et Auvergne, portent encore le nom de Mandrin, à la suite de son passage réel ou supposé[alpha 4].

- À Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs ont lieu tous les cinq ans des festivités dédiées à Mandrin : ce sont les mandrinades[11].

- À Saint-Genix-sur-Guiers, le Repaire Louis Mandrin[12] propose de vivre une aventure de contrebande avec Louis Mandrin et présente la légende et la réalité historique.

La Complainte de Mandrin

La Complainte de Mandrin, dont la date de composition est inconnue[alpha 5], est la plus célèbre des complaintes écrites à l'occasion ou après la mort de Mandrin. Les chansons étaient alors[alpha 6] diffusées par des colporteurs sous forme de livrets, sur lesquels étaient imprimés les textes, sans partition, mais où était indiqué « sur l'air de ... » (en règle générale un air bien connu). La tradition orale faisait le reste, modifiant ici le timbre, et là un couplet.

Le thème musical serait inspiré d'un air de l'opéra comique de Charles-Simon Favart, qui aurait lui-même parodié en 1742, en passant du mode mineur au mode majeur, un prélude instrumental de l'opéra composé en 1733 par Jean-Philippe Rameau, Hippolyte et Aricie, acte I, scène III[13].

Des passages importants du texte s'écartent cependant de la réalité :

- la bande de Mandrin ne s'habillait pas en blanc pour se déguiser en marchands ;

- l'activité principale pour laquelle Mandrin fut jugé n'était pas le brigandage et le vol, mais la contrebande, ce qui n'est même pas mentionné dans le texte ;

- Mandrin n'a pas été pendu à Grenoble, mais roué à Valence[14].

Ces passages semblent faire écho à d'autres chants, principalement les Trente Voleurs de Bazoges, qui se réfèrent à des événements antérieurs de plusieurs siècles à la cavale de Mandrin[13]. La forme même n'est pas tout à fait conforme aux complaintes de l'époque : pas de phrase d'introduction, peu de couplets, un semblant de refrain.

La Complainte de Mandrin a été popularisée au XIXe siècle sous la Commune de Paris (1871), puis dans les mouvements de jeunesse des années 1930 et 1940.

Le texte

Source :

« Nous étions vingt ou trente,

Brigands dans une bande,

Tous habillés de blanc,

À la mode des…

Vous m'entendez ?

Tous habillés de blanc

À la mode des marchands.

La première volerie

Que je fis dans ma vie

C'est d'avoir goupillé,

La bourse d'un…

Vous m'entendez ?

C'est d'avoir goupillé

La bourse d'un curé.

J'entrai dedans sa chambre

Mon Dieu, qu'elle était grande !

J'y trouvai mille écus,

Je mis la main…

Vous m'entendez ?

J'y trouvai mille écus,

Je mis la main dessus.

J'entrai dedans une autre,

Mon Dieu, qu'elle était haute !

De robes et de manteaux

J'en chargeai trois…

Vous m'entendez ?

De robes et de manteaux,

J'en chargeai trois chariots.

Je les portai pour vendre

À la foire en Hollande.

J' les vendis bon marché,

Ils n' m'avaient rien…

Vous m'entendez ?

J' les vendis bon marché,

Ils n' m'avaient rien coûté.

Ces Messieurs de Grenoble

Avec leurs longues robes,

Et leurs bonnets carrés,

M'eurent bientôt…

Vous m'entendez ?

Et leurs bonnets carrés

M'eurent bientôt jugé.

Ils m'ont jugé à pendre,

Ah ! c'est dur à entendre !

À pendre et étrangler,

Sur la place du…

Vous m'entendez ?

À pendre et étrangler,

Sur la place du Marché.

Monté sur la potence

Je regardai la France,

J'y vis mes compagnons,

À l'ombre d'un…

Vous m'entendez ?

J'y vis mes compagnons,

À l'ombre d'un buisson.

Compagnons de misère,

Allez dire à ma mère,

Qu'elle ne me reverra plus,

Je suis un enfant…

Vous m'entendez ?

Qu'elle ne me reverra plus,

Je suis un enfant perdu ! »

Interprétations contemporaines

- 1955 : Yves Montand, album Chansons populaires de France (une version est disponible sur YouTube[15]) ;

- 1982 : Dorothée[16] ;

- 2002 : Bernard Lavilliers et Faudel (duo, 2002, album Ma chanson d'enfance) ;

- 2007 : Cristini, chanteur français[17] - [18] sur son album La grande évasion[19]. Cristini est connu pour la chanson Compter les bisons reprise par Florent Pagny dans son album De part et d'autre.

- 2022: Renaud dans son album Métèque.

Non datées :

La Mandrinade

La Mandrinade est une épitaphe populaire chantant les louanges de Mandrin :

« Le Mandrin dont tu vois le déplorable reste,

qui termina ses jours par une mort funeste,

Des gardes redouté, des villes la terreur,

Par des faits inouïs signala sa valeur,

Déguisant ses desseins sous le nom de vengeance.

Deux ans en plaine paix il ravagea la France,

Dans ses incursions, ami des habitants,

Taxa d'autorité les caisses de traitants.

Lui seul à la justice arrachant ses victimes

Il ouvrit les prisons et décida des crimes.

Quoiqu'en nombre inégal, sans se déconcerter,

Aux troupes de son prince il osa résister,

Il fut pris sans pouvoir signaler son courage.

D'un œil sec et tranquille il vit son triste sort.

Fameux par ses forfaits, il fut grand par sa mort. »

Dans la culture populaire

Cinéma

- 1924 : Mandrin, film muet réalisé par Henri Fescourt.

- 1947 : Mandrin, 1re époque : Le libérateur réalisé par René Jayet et produit par Claude Dolbert.

- 1948 : Mandrin, 2e époque : La tragédie d'un siècle réalisé par René Jayet et produit par Claude Dolbert.

- 1952 : Le avventure di Mandrin (« Le Chevalier sans loi (it) »), réalisé par Mario Soldati.

- 1962 : Mandrin, bandit gentilhomme réalisé par Jean-Paul Le Chanois d'après l'œuvre d'Arthur Bernède.

- 2011 : Les Chants de Mandrin, réalisé par Rabah Ameur-Zaïmeche.

Télévision

- 1971 : Mandrin, bandit d'honneur, série télévisée en six épisodes.

Théâtre

- 1966 : L'Orpailleur ou le Trésor de Mandrin de Jacques Aeschlimann, mis en scène par Dominique Rozan à la Comédie de Genève.

Bande dessinée

Musique

- 1976 : le groupe de Rock Ange des frères Décamps écrit un concept album dédié à son histoire : Par les fils de Mandrin. Cependant, il ne reste dans cette création musicale que le nom de Mandrin, l'album relatant un récit totalement imaginaire.

- 2018 : le groupe de Black Metal auvergnat Aorlhac sort le morceau Mandrin, l'enfant perdu sur l'album L'esprit des vents[21].

Musées

- Bordeaux : Musée national des Douanes[22].

- Brioude : la Maison de Mandrin (lieu présumé de l'un de ses larcins) avec une rue pavée adjacente montrant Mandrin sur la roue et une petite arche montrant Mandrin en armes avec la citation « Ici sévit Mandrin »[23].

- Grenoble : au Musée dauphinois, une exposition Louis Mandrin, malfaiteur ou bandit au grand cœur ? a eu lieu du au (commissaire : Valérie Huss). C'était la première fois qu'une approche objective et complète du mythe de Mandrin était proposée dans une exposition (voir le catalogue)[24].

- Certains des objets exposés, supposés être ceux de Mandrin (pistolets de chapeaux, faux fer à cheval), avaient été prêtés par le Musée-Pontois[25] de Pont-de-Beauvoisin.

- Saint-Genix-Sur-Guiers : le Repaire Louis Mandrin[26] propose une aventure de contrebande pour toute la famille (accessible à tous : handicaps, poussettes).

Autres

- 1968 : Fantômette et le Brigand (littérature jeunesse) évoque les agissements, en Savoie et dans le Dauphiné, d'un malfaiteur qui se fait appeler « Mandrin » (en référence à Louis Mandrin).

- 2002 : son nom est donné à une bière grenobloise aux noix[27].

- 2013 : concept multimedia : Projet Mandrin[28].

- Le restaurant « Bottes à Mandrin » se trouve sur le bord de la route du Val de Fier, autrefois entre la Savoie et la France. La petite histoire raconte qu'une nuit, alors qu'il avait pris une chambre dans l'auberge, les soldats français passèrent illégalement la frontière pour l'arrêter dans son sommeil. Ne se réveillant que lorsque les soldats étaient déjà dans l'auberge, il s'enfuit par la fenêtre sans avoir le temps de mettre ses bottes. Les bottes se trouveraient encore aujourd'hui dans le restaurant, maintenues sous cloche[29].

Bibliographie

Documents

- 1755 : Jugement souverain qui a condamné à la roue Louis Mandrin du lieu de S. Etienne de S. Geoirs en Dauphiné, 1755, lire en ligne sur Gallica.

- 1755 : La Mandrinade, ou L'Histoire curieuse, véritable et remarquable de la vie de Louis Mandrin, Saint-Geoirs, [s.n.], 1755, lire en ligne sur Gallica.

- 1756 : Ange Goudar (signant Mandrin), Testament politique de Louis Mandrin, généralissime des troupes de contrebandiers, écrit par lui-même dans sa prison, Genève, 1756, lire en ligne sur Gallica.

- 17?? : Histoire de la vie et du procès du fameux Louis-Dominique Cartouche, et plusieurs de ses complices, suivi de Dialogue entre Cartouche et Mandrin, Lille, Henry, [17??] lire en ligne sur Gallica. – Le « Dialogue entre Cartouche et Mandrin » a vraisemblablement été écrit peu après l'exécution de Mandrin. L'Histoire de Cartouche date, quant à elle, de 1722.

- 1817 : Jean-Louis Marie du Gas de Bois Saint-Just, tome 3 de : Paris, Versailles et les provinces, au dix huitième siècle ..., Volume 3, 1817, p. 59-65

- 1826 : abbé Regley (auteur supposé, né en 1720), Histoire de Louis Mandrin, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, avec un détail de ses cruautés, de ses brigandages et de son supplice, rééd. : Montbéliard, Deckherr, impr., 1826, lire en ligne sur Gallica.

- 1894 : J. de Fréminville (archiviste de la Loire), Notes sur Mandrin, Montbrison, Éleuthère Brassart impr., 1894, lire en ligne sur Gallica.

Études historiques et fictions

- 1875 : Charles Jarrin, La Province au XVIIIe siècle. Mandrin. Les aides, les contrebandiers au XVIIIe siècle, les quatre campagnes de 1754, Bourg, L. Grandin, 1875, lire en ligne sur Gallica.

- 1877 : Henry Mosnier, « Mandrin à La Chaise-Dieu (24 décembre 1754) », Tablettes historiques du Velay, no des années 1876-1877, , p. 49-59 (lire en ligne [sur Gallica]).

- 1881 : Henri Bouchot, Mandrin en Bourgogne, , d'après un mémoire inédit, Paris, A. Picard, 1881, 32 p.

- 1889-1890 : Antoine Vernière, Courses de Mandrin dans l'Auvergne, le Velay et le Forez (1754), Clermont-Ferrand, G. Mont-Louis impr., 1890, 98 p. – Initialement publié dans la « Revue d'Auvergne », t. VI, 1889.

- 1908 : Frantz Funck-Brentano, Mandrin, capitaine général des contrebandiers de France, d'après des documents nouveaux, Paris, Hachette, 1908, XII, 574 p.

- 1957 : Françoise d'Eaubonne, Belle Humeur ou la Véridique Histoire de Mandrin, Paris, Amiot-Dumont, 1957, 203 p.

- 1971 : Georges Bordonove : Mandrin, Paris, Hachette, 1971, 255 p.

- 1972 : Erwan Bergot, Mandrin ou la Fausse Légende, Paris, France-Empire, 1972, 315 p.

- 1972 : Arthur Bernède, Mandrin, le bandit bien-aimé. Un héros populaire au temps de Louis XV, 1754-1755, Paris, L. Rombaldi, 1972, 367 p. – En appendice : choix de textes de divers auteurs, par Bruno Tavernier.

- 1975 : René Fonvieille (préf. Claude Manceron), Mandrin : d'après de nombreux documents inédits, Grenoble, Éditions du Taillefer, , 319 p. (OCLC 417433658).

- 1976 : Marguerite Segard-Ilieff, Mandrin à Rodez, Rodez, Subervie, 1976, 193 p.-[2] f. de pl.

- 1983 : Yves Jacob, Mandrin le voleur d'impôts, Paris, Tallandier collection « J'ai lu », 1983, 286 p.

- 1988 : Chantal Villepontoux-Chastel, Belle humeur. Mémoires de Louis Mandrin, capitaine général des contrebandiers de France, Paris, Londreys, coll. « Alizés », 1988, 314 p. (ISBN 2-904184-72-4).

- 1991 : Abrégé de la vie de Louis Mandrin : chef des contrebandiers en France, avec le journal de ses excursions et le récit de sa prise et de l'exécution de son jugement à Valence en Dauphiné, Paris, Allia, 1991, 145 p. (ISBN 2-904235-35-3). La notice bibliographique de la BNF précise : « attribué à Claude-Joseph Terrier de Cléron (1697-1765) ou à l'abbé Regley », et range cette œuvre parmi les « ouvrages avant 1800 ». Contient un choix de documents.

- 1992 : Jean Durand, De Mandrin à Conty : deux siècles de criminalité.

- 1993 : André Besson, Contrebandiers et Gabelous et particulièrement chapitre 6 : « Louis Mandrin, roi des contrebandiers », France Empire, , 298 p. (ISBN 2-7048-0731-0).

- 1998 : Arthur Bernède, Mandrin, Paris, Tallandier, coll. « Romans de cape et d'épée. Nouvelle série. 16 », 255 p. – Rééd. sous le titre Mandrin : le bandit bien-aimé, Paris, Tallandier, coll. « Tallandier aventures. Romans de cape et d'épée », 1998, 298 p. (ISBN 2-235-00873-9).

- 1998 : Guy Peillon, Le Jugement de Mandrin à travers l'histoire, Lyon, M. Chomarat, 1998, 175 p. (ISBN 2-908185-38-5).

- 1999 : Marie Brantôme, Mandrin, bandit des Lumières, Paris, Flammarion, 1999, 350 p. (ISBN 2-08-067779-9).

- 2005 : Guy Peillon, Sur les traces de Louis Mandrin, Lyon, Bellier, 2005, 351 p. (ISBN 2-84631-129-3).

- 2005 : Marie-Hélène Rumeau-Dieudonné, Mandrin : brigand ou héros ?, Veurey, Le Dauphiné libéré, coll. « Patrimoines », 2005, 51 p. (ISBN 2-911739-72-8).

- 2005 : Corinne Townley, La Véritable Histoire de Mandrin, avant-propos de Jean Nicolas, préface de Jean-Pierre Vial, Montmélian, La Fontaine de Siloé, coll. « Archives de Savoie », 2005, 374 p.-[40] p. de pl. (ISBN 2-84206-294-9).

- 2005 : Études drômoises, la revue du patrimoine de la Drôme, no 23, .

- 2006 : Valérie Huss (dir.), Louis Mandrin, malfaiteur ou bandit au grand cœur ? : exposition, Musée dauphinois, Grenoble, -, Grenoble, Conseil général de l'Isère, 2005, 144 p. (ISBN 2-905375-74-4).

- 2010 : Lise Andries (dir.), Cartouche, Mandrin et autres brigands du XVIIIe siècle, Paris, Desjonquères, coll. « L'esprit des lettres » (no 8), , 388 p. (ISBN 978-2-84321-125-6, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- 2013 : Benoît Garnot, Être brigand, du Moyen Âge à nos jours, Paris, Armand Colin [collection « Vies d’autrefois »], 2013, 224 p.

- 2016 : Bernard Hautecloque, Chapitre « Mandrin le Capitaine Général des Contrebandiers », in Brigands. Incroyables histoires de tous les temps, p.141-168, De Borée, 2016.

- 2016 : Michel Kwass, Louis Mandrin, la mondialisation de la contrebande au siècle des Lumières, Paris, Vendémiaire, 2016.

Notes et références

Notes

- Et non en 1724, comme certains ouvrages récents l'affirment encore.

- Ses soldats portent des grades militaires, sont chacun lourdement armés de plusieurs pistolets et armes blanches, et touchent une solde qui est fonction des jours de campagne effectifs. D'après André Besson, Contrebandiers et Gabelous, « chapitre 6 ».

- Voltaire écrira sur lui en 1755 : « On prétend à présent qu'ils n'ont plus besoin d'asile, et que Mandrin, leur chef, est dans le cœur du royaume, à la tête de six mille hommes déterminés ; que les soldats désertent les troupes pour se ranger sous ses drapeaux, et que s'il a encore quelques succès, il se verra bientôt à la tête d'une grande armée. Il y a trois mois, ce n'était qu'un voleur ; c'est à présent un conquérant. » Et aussi : « Ce Mandrin a des ailes, il a la vitesse de la lumière. [...] C'est un torrent, c'est une grêle qui ravage les moissons dorées de la ferme. Le peuple aime ce Mandrin à la fureur ; il s'intéresse pour celui qui mange les mangeurs de gens. »

- De nombreuses Grottes de Mandrin (en Savoie, Isère, Drôme…), des chemins de Mandrin (en Isère, Drôme…), une tour de Mandrin à Ambert (Puy-de-Dôme), une maison de Mandrin à Brioude (Haute-Loire), et une autre à Saint-Bonnet-le-Château (Loire) avec sa Porte de Mandrin, etc.

- Contrairement à plusieurs autres complaintes dont on a des originaux datés de 1755.

- Ce sera le cas jusqu'au début du XXe siècle.

Références

- « authentification », sur www.universalis-edu.com (consulté le )

- « Maison de Mandrin à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs », sur mandrin.org (consulté le ).

- Guy Peillon, Sur les traces de Louis Mandrin, Lyon, Editions Bellier, , 351 p. (ISBN 2-84631-129-3), p. 11.

- Georges Bordonove, Mandrin, Paris, Hachette, , 251 p., p. 22.

- D'après André Besson, Contrebandiers et Gabelous, chapitre 6.

- Ensemble des expéditions sur les domaines de la ferme de France

- Pierre Pocard, « L’arrestation de Louis Mandrin : Diplomatie, classement d’archives, et souvenirs de lecture à l’Archivio di Stato de Turin », sur Chroniques chartistes, (consulté le )

- « Valence (26) : cimetière / commentaire du 2-06-2016 », sur Cimetières de France (consulté le ).

- « Carte détaillée Valence / entre avenue de Romans et avenue de Chabeuil, en parallèle et au dessus de la rue Montplaisir », sur Michelin (consulté le ).

- « Carte détaillée Valence », sur Michelin (consulté le ).

- « Les Mandrinades », sur www.mandrin.org (consulté le ).

- site web du Repaire Louis Mandrin.

- Éloïse Antzamidakis, Les complaintes de Mandrin, dans Louis Mandrin, malfaiteur ou bandit au grand cœur.

- « 26 mai 1755 - Exécution de Mandrin - Herodote.net », sur www.herodote.net (consulté le )

- « La complainte de Mandrin : Yves Montand » [vidéo], sur YouTube (consulté le ).

- « Dorothée - La complainte de Mandrin | Discopuce | LE JARDIN DES CHANSONS » (consulté le )

- « Liste des personnalités et personnes morales », sur Radio France (consulté le ).

- http://www.zicmeup.com/artiste/cristini/

- (en) « La Grande évasion », sur Spotify (consulté le ).

- Notice de BDtheque.

- « Aorlhac - L'Esprit des Vents », sur www.hornsup.fr (consulté le ).

- « Douaniers / Contrebandiers - Page 3 sur 4 », sur Planet'anim (consulté le )

- Julien, « Brioude / Briude (43) – Au Cœur des Pays d'Auvergne » (consulté le )

- Notice biblio des archives du site du Musée Dauphinois.

- Pages du site du Musée-Pontois.

- Site du Repaire Louis Mandrin.

- Brasserie artisanale du Dauphiné.

- .

- « HAUTE-SAVOIE. La légende de la mystérieuse Dame du Fier », sur www.ledauphine.com (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- mandrin.org : Site consacré à l'histoire de Louis Mandrin.

- Mandrin en Auvergne, dossier des Archives départementales du Puy-de-Dôme.

- Mandrin

- La complainte

- La complainte de Mandrin.

- La partition de la complainte de mandrin (sous licence libre).

- La complainte de Mandrin

_07.jpg.webp)