Louis Dominique Cartouche

Louis Dominique Garthausen, dit Cartouche (aussi appelé Bourguignon, Petit ou Lamarre[N 1]), né en 1693 et mort exécuté le , est un brigand puis un chef de bande ayant surtout sévi à Paris, durant la Régence de Philippe d'Orléans.

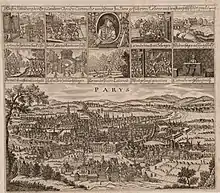

burin anonyme, Paris, BnF, département des estampes et de la photographie, XVIIIe siècle.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Louis Dominique Garthausen |

| Nationalité |

Française |

| Activité |

| Archives conservées par |

Archives nationales (X2a)[1] |

|---|

Arrêté et condamné à mort, à la suite de sa dénonciation par l'un de ses comparses, il est soumis à la question, mais garde alors le silence. Il meurt roué en Place de Grève, en ayant pu bénéficier d'un retentum. Cette exécution sera suivie de l'arrestation de quelques centaines de complices supposés, dont plus de soixante-dix seront condamnés à mort — par le moyen de la roue ou par pendaison —, de la fin de l'année 1721 et jusqu'en 1723 au moins ; d'autres seront condamnés aux galères, au bannissement ou à l'internement[2].

Le personnage de Cartouche, autour duquel sont venues, avant même son arrestation, se broder des légendes, souvent bienveillantes à son égard au point de faire de lui un héros, est évoqué dans différentes œuvres.

Biographie

Débuts d'un brigand

Né en 1693 à Paris, rue du Pont-aux-Choux, fils de Jean Garthauzsien[3], un ancien mercenaire allemand originaire de Hambourg, devenu tonnelier dans le quartier de la Courtille après avoir été valet chez le marquis de Beuzeville de la Luzerne (Normandie), Louis Dominique est appelé « Cartouche » par francisation de son patronyme[N 2]. Enfant, il est élève au collège de Clermont, chez les Jésuites, avant d'en être rapidement chassé. Il s'entraîne alors à couper quelques bourses et, jeune amoureux, dérobe pour sa belle des présents qu'il lui offre : tabatières, mouchoirs, bonbonnières, boîtes à mouches, gardes d'épée… À l'âge de onze ans, à la suite d'une sévère réprimande de la part de son père très pointilleux sur l'honnêteté — après un vol, celui-ci aurait obtenu une lettre de cachet pour le faire interner dans une maison de redressement —, le jeune Cartouche quitte le domicile parental.

Il est recueilli par une bande de tziganes qui lui enseignent tours de cartes, bonne aventure et technique des petits larcins[4]. Avec un certain Galichon — qui sera bien vite arrêté —, il vole flacons de vins et d'eau-de-vie et s'entraîne à l'épée. Un temps laquais chez monsieur de La Cropte, marquis de Saint-Acre et lieutenant général des armées du roi, il brille par sa dextérité au jeu. Le tricheur est néanmoins congédié. Ces petits « exploits » le rendent localement célèbre, et il prend la tête d'une petite bande en Normandie. Repéré par les autorités, il exerce un temps le rôle d'informateur pour le lieutenant de police d'Argenson, avant de partir pour l'armée. Après avoir servi quelque temps, notamment en tant que racoleur militaire, il s'entoure d'anciens soldats qui forment le noyau de sa nouvelle bande lors de son retour à Paris[N 3]. Il prend alors la tête d'une centaine de bandits, hommes et femmes, qui commettent quotidiennement des vols et des assassinats dans la capitale[5].

Chef de bande

Voulant donner à sa bande une bonne organisation inspirée de l'armée, avec hiérarchie et discipline, Cartouche se fait élire chef après une remarquable harangue de ses troupes. Pourtant, avec ses longs cheveux bruns, son visage fin, ses grands yeux noirs et sa petite taille, il est surnommé « L'Enfant » ou « Le Petit ». Deux groupes criminels bien distincts officient alors : l'un, sous son autorité directe, et le second, sous les ordres de Gruthus du Châtelet, dit « Le Lorrain », petit noble, ancien soldat des gardes-françaises. Ces bandes de « cartouchiens » rassemblent des individus d'horizons divers : on y trouve même Balagny, dit « Le Capucin », un membre de la famille du premier valet de chambre du Régent[6]. D'ailleurs, certains historiens se demandent, au vu de la qualité de certains de ses complices, si le bandit n'est pas manipulé par le pouvoir[7]. À l'époque, des ragots rapportent même que le Régent l'aurait rencontré et qu'intimidé, il aurait hésité à ordonner son arrestation… En tout cas, il possède de nombreux indicateurs, notamment parmi les oublieurs[8], et crée un réseau efficace de receleurs et d’armuriers.

Intelligent, acrobate et spirituel, Cartouche gagne vite une certaine estime parmi une population exaspérée par les corruptions de l'époque[N 4] - [9]. Un jour, il sauve du suicide un marchand ruiné en payant des créanciers, qu'il vole ensuite ! Une nuit, il s'empare d'une épée que le Régent comptait offrir. S'apercevant qu'elle est factice, il la rend avec le commentaire suivant : « Au premier voleur du royaume, qui a tenté de faire tort à Cartouche, son confrère. » Ses acolytes ne sont pas en reste dans l'espièglerie. Lors d'un carnaval, ils promènent une charrette de mannequins représentant les forces de l'ordre afin de permettre aux badauds de les fouetter à volonté. Sa bande se rend célèbre, parmi d’autres faits, pour ses attaques des carrosses faisant le trajet de Versailles à Paris[N 5], ainsi que pour ses pillages de bijouteries ou ses incursions dans des hôtels particuliers. Mais le coup de maître reste la prise d'un million trois cent mille livres d'actions du système de Law, rue Quincampoix, en 1720.

Cartouche est également un séducteur : plusieurs anecdotes le laissent entendre. Un soir, il pénètre dans l'appartement d'une duchesse. Celle-ci s'attend à être cambriolée, mais le bandit lui demande simplement de commander un souper arrosé de champagne. Le repas terminé, l'hôtesse est complimentée sur la qualité des mets, mais il lui est reproché le mauvais breuvage. Quelques jours après, la duchesse reçoit une caisse de champagne de bonne qualité. Un autre soir, c'est Hélène de Courtenay, marquise de Bauffremont, qui voit arriver le célèbre voleur par sa cheminée. Ce dernier lui demande de lui indiquer la sortie avec la plus grande des corrections. Il prend même soin de remettre cendres et tisons dans la cheminée pour ne pas gâter le tapis. En compensation du dérangement occasionné, l'intrus fait ensuite porter à madame de Courtenay une lettre d'excuses, un diamant « estimé à deux mille écus » et … « un laissez-passer pour exhiber aux voleurs la nuit »[10] - [11]. Le , Cartouche épouse son ancienne complice, Marie-Antoinette Néron (l'acte est passé devant notaire). Pourtant, il conserve son succès auprès des femmes et a plusieurs maîtresses, comme il le révélera lors de ses interrogatoires en citant « sa sœur grise », la « sultane régnante », une poissonnière de la halle…

Dans les derniers temps, on estime que la bande de Cartouche compte près de deux mille membres. Le bandit est alors autant craint qu'adulé. Un complice, voulant un jour le dénoncer, est injurié devant les autres, puis égorgé sur son ordre[N 6]. Cartouche aurait lui-même tué par quatre fois, parfois de sang-froid, notamment dans le cas d'un archer à ses trousses[9].

Une anecdote de 1719 illustre bien sa malice. Croisant un pauvre commerçant ruiné sur un pont allant lâcher prise pour se suicider, il l'arrête et lui promet les sommes nécessaires pour rembourser les créances. Il lui demande de convoquer ses hommes d'affaires tous le même jour. Ce commerçant reçoit les quittances de règlement. Les hommes-de-mains cartouchiens détroussent immédiatement tous ces affairistes.

L'étau finit cependant par se resserrer et la police est sur ses traces. En , trois compères sont arrêtés et sommés de dénoncer leur chef. On arrête aussi des provinciaux en liaison avec lui. Ses frères sont pris et torturés. Lui-même est arrêté une première fois en , mais il parvient à s'évader. Le , le Régent ordonne son arrestation. Cartouche échappe avec tant d'adresse aux recherches — il prend alors l'identité de « Jean Bourguignon » — que, le , une récompense est promise à ceux qui le mettront entre les mains de la justice. Sous l'action du commissaire Bizoton, la bande commence alors à se mettre en déroute, et les trahisons se multiplient.

Arrestation et exécution

Trahi par Gruthus, son complice, qui sauve ainsi sa peau[N 7], Cartouche et trois de ses comparses sont arrêtés au petit matin dans le cabaret « Au Pistolet »[N 8], à la Basse-Courtille, le [12]. Emprisonné au For-l'Évêque, il tente de s'évader avec l'aide de deux codétenus, Paul Jomas et Étienne Petit ; ils sont sur le point d'y parvenir quand les hurlements d'un chien donnent l'alerte[13]. Repris, il est conduit pieds nus au Châtelet, où il est retenu enchaîné dans une cage afin de prévenir toute autre tentative. Il fait alors l'objet de la curiosité du Paris mondain : des comédiens du Théâtre-Français l'examinent pour mieux le jouer, et des dames de première distinction, dont la maréchale de Boufflers, ainsi que le Régent lui-même, lui rendent visite. Le , il est écroué à la Conciergerie sur décision du Parlement, qui veut mettre un frein à l'intérêt qu'il suscite auprès du public. Il subit la procédure judiciaire dirigée par le conseiller Arnaud de Bouëx, maître des requêtes, dont le père avait été assassiné sur la route de Bordeaux. Cartouche nie tout, y compris son état civil, refuse de reconnaître sa mère, et affirme ne savoir ni lire, ni écrire. Le , il est condamné à mort en même temps que six complices[N 9] et, au préalable, à être soumis à la question ordinaire et extraordinaire[14]. Malgré les brodequins, il ne révèle rien.

Le lendemain, jour pluvieux du supplice, entouré de deux cents archers, ne voyant qu'une seule roue et ne voyant pas arriver ses compagnons qui avaient pourtant fait le serment de le libérer, Cartouche, sans doute par dépit ou par fureur, déclare vouloir faire des aveux[15]. Ramené devant ses juges, il révèle beaucoup de choses et livre ses complices — en tout quatre-vingt-dix — durant dix-huit heures[16].

Cartouche est roué vif en place de Grève, à Paris, le . Juste avant le supplice, infligé par Charles Sanson fils, il crie : « Je suis un malheureux. Mon père et ma mère sont d'honnêtes gens. » Les jours suivants, son cadavre est exposé dans une baraque et les curieux paient pour voir sa dépouille. Balagny le suit sur l'échafaud, ainsi que d'autres complices.

Des procès auront lieu jusqu'en 1723 : plus de trois cent cinquante personnes[9] seront arrêtées pour leurs liens avec ce chef de bande, dont du personnel de la suite de mademoiselle Louise-Élisabeth, fille du Régent. Les acolytes les plus chanceux de Cartouche seront condamnés aux galères, comme ses frères : Francis Antoine et Louis, dit Louison. Cependant, ce dernier, le frère cadet de Cartouche, âgé de quinze ans environ, condamné aux galères et, au préalable, à être pendu par les aisselles deux heures durant[17], soumis à cette épreuve, n'y résiste pas, et meurt peu de temps après avoir été dépendu et conduit à l'hôtel de ville[18].

« C'est la mode à présent de pendre les voleurs aux flambeaux ; en voilà deux qui passent devant ma porte à dix heures du soir ; il y avoit à chacun deux douzaines de flambeaux. »

— Edmond Jean François Barbier, Journal, janvier 1722.

« […] on ne parle plus à Paris que de rompus et de pendus ; tous les jours, il y en a de la suite de Cartouche. »

— Barbier, Journal, juillet 1722.

Le régime respire : c'est que certains noms proches de Cartouche sont des habitués des allées du pouvoir[9]. Pourtant, assez rapidement après l'annonce de son arrestation puis de sa disparition, la légende de Cartouche commence. Sa mort à vingt-huit ans en fait un héros martyr du pouvoir royal et des riches. Son histoire est reproduite sous diverses formes : poèmes, chansons populaires – la Complainte de Cartouche – et même pièces de théâtre de la Comédie-Française[19] et de la Comédie-Italienne[20]. En 1725, Nicolas Grandval publie un poème intitulé Cartouche ou le Vice puni. Par la suite, sa biographie, souvent romancée, sera maintes fois rééditée tout au long du XIXe siècle[21] ; elle sera même complétée par des images d'Épinal[22]. Son masque mortuaire est aujourd'hui conservé au musée municipal de Saint-Germain-en-Laye[23].

Cartouche dans la culture populaire

Chanson

|

La Complainte de Cartouche[24] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Littérature et théâtre

- Alexandre Dumas, Chroniques de la Régence, Paris, C. Schopp, 1849 ; rééd. Paris, Vuibert, 2013, p. 252-254. – Évocation de l'arrestation et la mise à mort en place de Grève de Cartouche.

- Adolphe d'Ennery et Ferdinand Dugué, Cartouche, Paris, Michel Lévy, 1863, lire en ligne sur Gallica.

- Jules de Grandpré (Jules Beaujoint), Cartouche, roi des voleurs, crimes et scènes de mœurs sous la Régence, aventures et exploits de sa bande, Paris, Fayard, 1883, lire en ligne sur Gallica.

- Nicolas Racot de Grandval, Le Vice puni, ou Cartouche, 1725[25]. – Autre éd. : Le Vice puni, ou Cartouche, poëme, Nouvelle édition, plus belle, plus correcte, & augmentée par l'auteur…, figures en taille-douce de Jean-Baptiste Scotin d'après Robert Bonnart, Paris, Pierre Prault, 1726, lire en ligne sur Gallica.

- Marc-Antoine Legrand, Cartouche, ou Les Voleurs[26]. – Pièce en trois actes jouée par la Comédie-Française le [27].

- Gaston Leroux, La Double Vie de Théophraste Longuet, 1903. – Premier roman-feuilleton de Leroux, d'abord paru dans Le Matin, du au , sous le titre Le Chercheur de trésors, dans lequel il fait intervenir le bandit Cartouche dans la vie d'un petit bourgeois de la Belle Époque.

- Luigi Riccoboni, Arlequin Cartouche. – Pièce jouée par la Comédie-Italienne fin 1721.

- La Vie mémorable et tragique du fameux scélérat Louis-Dominique Cartouche… (complainte, air de La Belle Judith), [S.l.], [s.d.][28]

- « Peuples de France et de Paris,

- Venez entendre de ma bouche,

- Les cruautés et perfidies,

- Commises par moi cruel Cartouche.

- Je ne crois pas sous le soleil,

- Qu'on pourrait trouver mon pareil. »

Cinéma et télévision

Le personnage de Cartouche a fait l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques ou télévisuelles :

- 1909 : Cartouche, roi des voleurs, Pathé Frères.

- 1911 : Cartouche, film de Gérard Bourgeois.

- 1934 : Cartouche, film de Jacques Daroy.

- 1950 : Cartouche, roi de Paris, film de Guillaume Radot.

- 1955 : Le avventure di Cartouche, film de Steve Sekely, avec Richard Basehart et Akim Tamiroff.

- 1956 : Cartouche, téléfilm avec Serge Reggiani.

- 1962 : Cartouche, film de Philippe de Broca, avec Jean-Paul Belmondo.

- 2001 : Cartouche, prince des faubourgs, série animée en 26 épisodes destiné à la télévision française.

- 2009 : Cartouche, le brigand magnifique, téléfilm d'Henri Helman, avec Frédéric Diefenthal.

Voir aussi

Sources primaires imprimées

- Arrests de la Cour de Parlement condamnant Cartouche et des « cartouchiens »[29].

- Histoire de la vie et du procès du fameux Louis-Dominique Cartouche, et plusieurs de ses complices, suivi de Dialogue entre Cartouche et Mandrin, Lille, Henry, [17??] lire en ligne sur Gallica. – Autre éd. : Histoire de la vie et du procès de Louis Dominique Cartouche et de plusieurs de ses complices, Toulouse, Antoine Navarre impr., 1815. – L'édition Henry est postérieure à 1755, année de l'exécution de Louis Mandrin, mais la première partie, relative à Cartouche, date de 1722. Le même texte a (notamment ?) été publié à Bruxelles, chez R. Le Trotteur, en 1722 (en ligne sur Google Books), apparemment avant la condamnation d'un certain Saint-Étienne qui est présenté, à la fin du texte, comme le « successeur » de Cartouche. Un dénommé Saint-Étienne est en effet condamné à mort à la pendaison par contumace (en effigie) le .

- Journal d'Edmond Jean François Barbier, publié sous le titre Chronique de la régence et du règne de Louis XV (1718-1763), ou Journal de Barbier : à partir de 1721, « Juin » et, surtout, après le « 15 octobre » de la même année[30].

- Journal de Mathieu Marais, publié sous le titre Journal et mémoires de Mathieu Marais, avocat au Parlement de Paris, sur la régence et le règne de Louis XV (1715-1737)… : à partir du « 26 novembre » 1721 et de « juin » 1722[31].

- Les Amours et la vie de Cartouche, Paris, DREAD éditions, coll. « Le Moine marin » (no 2) (présentation en ligne).

Études historiques

- Lise Andries (dir.), Cartouche, Mandrin et autres brigands du XVIIIe siècle, Paris, Desjonquères, coll. « L'esprit des lettres » (no 8), , 388 p. (ISBN 978-2-84321-125-6, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- Armand Fouquier, « Cartouche », dans Causes célèbres de tous les peuples, cahier 10, Paris, Lebrun, [1866][32] (Fouquier cite notamment le journal de Barbier).

- Benoît Garnot, Etre Brigand. Du Moyen Age à nos jours, Paris, Armand Colin, Collection "Vies d'autrefois", 2013.

- Patrice Peveri, « Les pickpockets à Paris au XVIIIe siècle : criminalité et opinion publique à Paris dans les années qui précèdent l'affaire Cartouche (1715-1721) », Revue d'histoire moderne et contemporaine, Paris, Presses universitaires de France, t. XXIX, , p. 3-35 (lire en ligne).

- Patrice Peveri, « Voisinage et contrôle social au XVIIIe siècle : les Cartouchiens sous le regard des honnêtes gens », dans Les marginaux et les autres, Paris, Imago, coll. « Mentalités. Histoire des cultures et des sociétés », , 164 p. (ISBN 2-902702-61-2), p. 89-104.

- Patrice Peveri, Techniques et pratiques du vol dans la pègre du Paris de la Régence d'après les archives du procès de Louis-Dominique Cartouche et ses complices. Contribution à l'histoire des milieux criminels urbains de la France d'Ancien régime, thèse de doctorat sous la direction de Jean-Louis Flandrin, Histoire, EHESS, 1995, dact., 571 f°, présentation en ligne.

- Patrice Peveri, « Cette ville était alors comme un bois... : criminalité et opinion publique à Paris dans les années qui précèdent l'affaire Cartouche (1715-1721) », Crime, histoire & sociétés, Genève, Droz, vol. 1, no 2 « Varia », , p. 51-73 (ISSN 1422-0857, lire en ligne).

- Patrice Peveri, « De Cartouche à Poulailler : l'héroïsation du bandit dans le Paris du XVIIIe siècle », dans Claude Gauvard et Jean-Louis Robert (dir.), Être Parisien : actes du colloque organisé par l'École doctorale d'histoire de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne et la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris-Ile-de-France (26-28 septembre 2002), Paris, Publications de la Sorbonne, Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de Paris-Île-de-France, coll. « Publication de la Sorbonne / Série homme et société » (no 29), , 618 p. (ISBN 2-85944-514-5, lire en ligne), p. 135-150.

- Patrice Peveri, « L'exempt, l'archer, la mouche et le filou : délinquance policière et contrôle des agents dans le Paris de la Régence (1718-1722) », dans Laurent Feller (dir.), Contrôler les agents du pouvoir : actes du colloque, 30, 31 mai et 1er juin 2002, à l'Université de Marne-la-Vallée, Limoges, Presses universitaires de Limoges (PULIM), coll. « Histoire. Trajectoires », , 405 p. (ISBN 2-84287-335-1, présentation en ligne), p. 245-272.

- Patrice Peveri, « Clandestinité et nouvel ordre policier dans le Paris de la Régence : l'arrestation de Louis-Dominique Cartouche », dans Sylvie Aprile et Emmanuelle Retaillaud-Bajac (dir.), Clandestinités urbaines : les citadins et les territoires du secret (XVIe siècle-XXe siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 378 p. (ISBN 978-2-7535-0699-2, présentation en ligne, lire en ligne), p. 151-170.

- André Zysberg, « Mandrin, Cartouche et les autres brigands... », L'Histoire, Paris, no 111, .

Études littéraires et linguistiques

- Denis Delaplace, L'argot dans Le Vice puni, ou Cartouche de Grandval (1725), Paris, Classiques Garnier, coll. « Classiques de l'argot et du jargon, 8 », 2014, 365 p. (ISBN 978-2-8124-3137-1)

- Anne-Marie Mercier-Faivre, « Le "Héros homicide et nocturne" en pleines "Lumières" : de Cartouche ou Les Voleurs (1721) aux Vies privées (1721-1803) », dans Théâtre et Justice : Autour de la mise en scène des Criminels de Ferdinand Bruckner par Richard Brunel (Valence, 14-), [lire en ligne].

- Claudine Nédélec, « Marc-Antoine Legrand : Cartouche, ou les Voleurs (1721) : analyse et étude de l'argot », Les Dossiers du Grihl, (lire en ligne).

Essais, littérature

- Robert Deleuse, Cartouche, prince des voleurs, Paris, Dagorno, coll. « Mort ou vif » (no 1), , 170 p. (ISBN 2-910019-09-8).

- Michel Ellenberger, Cartouche : histoire d'un brigand, un brigand devant l'histoire, Paris, Éditions la Bibliothèque, coll. « Les bandits de la bibliothèque », , 185 p. (ISBN 978-2-909688-40-4).

- Bernard Hautecloque, « Cartouche, maitre de la pègre dans le Paris de la Régence », dans Brigands : incroyables histoires de tous les temps, De Borée, 2016.

- Henri-Robert, « Le Vrai Cartouche », dans L'Histoire pour tous, no 28.

- Gilles Henry, Cartouche : le brigand de la Régence, Paris, Tallandier, coll. « Raconter l'histoire », (1re éd. 1984), 326 p. (ISBN 2-235-02289-8, présentation en ligne).

- Gilles Henry, « Cartouche, un chef de bande », dans Bruno Fuligni (dir.), Dans les secrets de la police, Paris, l'Iconoclaste, 2008, p. 34-35. (ISBN 9782913366206).

- Gilles Henry, Cartouche : roi du pavé de Paris (roman), Monaco / Paris, Éditions du Rocher, , 252 p. (ISBN 978-2-268-07650-8).

- Michel Peyramaure, Cartouche, Paris, Robert Laffont, coll. « Les trois bandits », vol. 1, 2006 (ISBN 978-2221-106709).

Notes et références

Notes

- Cartouche est fréquemment appelé « Louis Dominique Bourguignon » ; or ce nom de « Bourguignon » fait référence au pseudonyme utilisé par Cartouche en 1721, année de son arrestation. Il avait alors usurpé l'identité d'un certain Jean Bourguignon, lors d'une escapade en Lorraine avec son complice, Gruthus du Châtelet, surnommé, quant à lui, « le Lorrain ». Son véritable patronyme est « Garthausen », du nom de son père, ancien mercenaire allemand installé à Paris. La francisation du nom produit ensuite les formes Gartouse, Gartouche puis Cartouche.

- « Garthauzsien » serait devenu « Gartouse », puis « Gartouche », et enfin « Cartouche ».

- Cette nouvelle bande comprend également ses frères, François (ou Francis Antoine) et Louison, bientôt rejoints par ses cousins, les Tanton, dont le père, Jacques, dit « Châteaufort », est un spécialiste de l'évasion.

- Une légende, non confirmée aujourd'hui par les sources disponibles, ferait de Cartouche un bandit d'honneur prenant aux riches pour venger les pauvres, voir leur redistribuant une partie du bénéfice de ses crimes. L'origine de cette légende vient peut-être du fait qu'il s'attaquait à des nantis.

- Ce sera une des raisons de l'éclairage de cette route bien plus tard, en 1777.

- Dans la nuit du , Gruthus convainc le traître Lefèvre de le suivre aux Chartreux. En ces lieux, Cartouche, qui l'attend au pied d'un moulin, ordonne à ses hommes de lui couper le nez et la gorge, de lui fendre le ventre et de l'émasculer. Le Lorrain écrit sur un panneau avec le sang de la victime : « Ci-gît Jean Rebaty, qui a eu le traitement qu'il méritait. Ceux qui en feront autant que lui peuvent attendre le même sort. »

- Et peut-être aussi dénoncé par une femme

- 45, rue des Couronnes, entre les quartiers de Belleville et Ménilmontant, 20e arrondissement de Paris).

- Dont Gruthus du Chastelet, son dénonciateur qui, au lieu d'être exécuté, finira en fait ses jours en prison.

Références

- « https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/UD/FRAN_IR_057561/A1486 »

- Cfr. les Arrêts ayant pour cadre l'affaire Cartouche.

- Thierry Sabot, « Quel était le véritable patronyme du brigand Cartouche », sur histoire-genealogie.com, .

- Henri-Robert, « Le Vrai Cartouche », dans L'Histoire pour tous, no 28, p. 365.

- Notamment le poète Jacques Vergier aurait été assassiné en 1720 par un complice de Cartouche, le « chevalier Le Craqueur », lequel finira « rompu vif » à Paris le .

- Jean-Pierre Balagny, dit « Le Capucin », l'un des lieutenants de Cartouche, est le neveu de Ponce Coche, premier valet de chambre du Régent et gouverneur du Palais-Royal.

- Gilles Henry, Cartouche, le Brigand de la Régence, Tallandier, 2001.

- François-Joseph-Michel Noël, Nouveau dictionnaire des origines, inventions et découvertes, t. III, 2e éd., Paris, Janet et Cotelle, 1834, (p. 350).

- Gilles Henry, « Cartouche, un chef de bande », dans Bruno Fuligni (dir.), Dans les secrets de la police, L'Iconoclaste, 2008.

- Madame de Créquy, Souvenirs de la marquise de Crequi, 1834-1836, 9 volumes in-8.

- Lettres inédites de la marquise de Créqui à Sénac de Meilhan, 1782-1789, mises en ordre et annotées par Édouard Fournier, précédées d'une introduction par Sainte-Beuve (1856) & Maurice Cousin de Courchamps, Souvenirs de la marquise de Créquy de 1760 à 1803, Notice n° : FRBNF36577049.

- Étrangement, Gilles Henry (cf. bibliographie) cite la date du pour cette arrestation.

- Voir La Complainte de Cartouche.

- Arrest de la Cour de Parlement du lire en ligne sur Gallica. Selon ce qu'indique cet arrêt, bon nombre de complices de Cartouche sont alors déjà en prison.

- Journal de Barbier, lire en ligne sur Gallica.

- Emmanuel Laurentin, « Vivre en clandestinité », dans La Fabrique de l'histoire, 26 septembre 2012.

- Arrest de la Cour de Parlement du lire en ligne sur Gallica.

- Journal de Barbier, lire en ligne sur Gallica.

- Marc-Antoine Legrand, Cartouche ou les voleurs, octobre 1721. L'approbation chez Jean Musier, à Paris, est datée du , soit deux jours seulement après l'arrestation du bandit.

- Riccoboni père, dit Lélio, Arlequin Cartouche

- Affiche publicitaire signée Charles Lévy (après 1878) conservée au musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.

- Histoire de Cartouche, image d'Épinal conservée au musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.

- « Louis-Dominique Cartouche (1693 - 1721) », sur Google Arts & Culture (consulté le ).

- La Complainte de Cartouche

- « 1723 », par erreur de Barbier (1822), reprise dans Quérard (1829).

- Cartouche, ou Les Voleurs, Nouvelle édition, Paris, Ruault, 1777. – Texte en ligne sur Google Books.

- Claudine Nédélec, « Marc-Antoine Legrand : Cartouche, ou les Voleurs (1721) : analyse et étude de l'argot », dans Les Dossiers du Grihl.

- Début de la complainte en ligne Criminocorpus.

- En ligne sur Gallica.

- Tome 1 de l'édition (1718-1726), Paris, Charpentier, 1858. – en ligne sur Gallica.

- Tome 2 de l'édition (1863-1868), éd. M. de Lescure, Paris, Firmin-Didot, 1864. – en ligne sur Gallica.

- En ligne sur Gallica.