Rothau

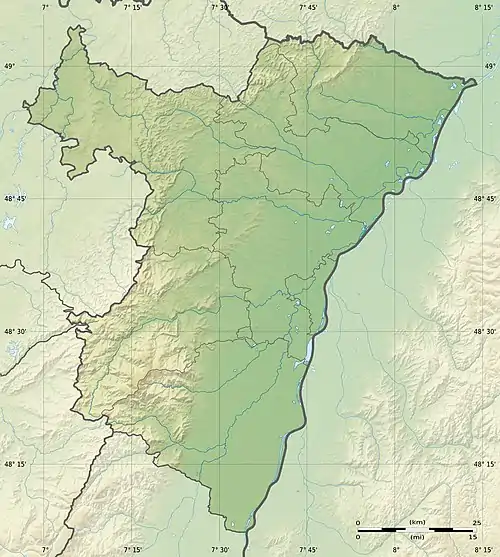

Rothau est une commune française du département du Bas-Rhin, en région Grand Est.

| Rothau | |

.jpg.webp) Mairie de Rothau. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Molsheim |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Vallée de la Bruche |

| Maire Mandat |

Marc Scheer 2020-2026 |

| Code postal | 67570 |

| Code commune | 67414 |

| Démographie | |

| Gentilé | Rothauquois, Rothauquoises [1] |

| Population municipale |

1 529 hab. (2020 |

| Densité | 394 hab./km2 |

| Population agglomération |

12 949 hab. (2020) |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 27′ 20″ nord, 7° 12′ 33″ est |

| Altitude | Min. 319 m Max. 690 m |

| Superficie | 3,88 km2 |

| Type | Commune urbaine |

| Unité urbaine | La Broque (ville-centre) |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Mutzig |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace.

Située dans la vallée de la Bruche, à proximité de Schirmeck, dans l'ancien comté du Ban de la Roche, c'est une petite ville qui a connu une forte activité industrielle, d'abord centrée sur les mines de fer et les forges, puis sur le tissage et les filatures[2].

Géographie

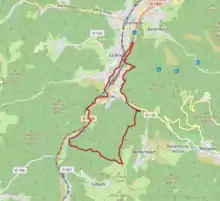

Située dans la vallée de la Bruche, Rothau forme avec les communes de La Broque et de Schirmeck une agglomération d'environ 7 000 habitants.

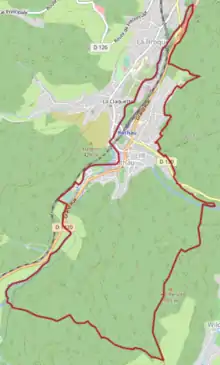

La forêt communale de Rothau, d'une surface de 175 hectares, comprend les lieux-dits Petit Donon (au-dessus de l'agglomération), Saint-Nicolas (à proximité du chemin de la folie), Briqui (au sud du Petit Donon, en partant vers le col de la Perheux) et une partie du Chenot (grosse montagne résineuse entre Rothau et Wildersbach).

Rothau se situe exactement au centre de la communauté de communes de la haute vallée de la Bruche.

Rothau est reliée à Fouday par le chemin de la Folie, qui se trouve sur les bans communaux de ces deux dernières communes ainsi que le ban communal de Solbach.

Rothau est l'unique des anciennes annexes du Ban de la Roche à avoir aujourd'hui une population supérieure à 1 000 habitants. Des localités incluses dans les anciens cantons de canton de Saales et de Schirmeck réunis, ce qui fait ainsi 23 communes, Rothau est la quatrième plus grande commune en nombre d'habitants, derrière La Broque, Schirmeck et Wisches.

Rothau subit aujourd'hui une légère baisse de sa population. La fermeture de l'usine textile Steinheil, en 2005, en est la principale cause. Cette structure, implantée dans la commune durant plus d'un siècle, était une source d'emploi importante dans la vallée de la Bruche.

Urbanisme

Typologie

Rothau est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5]. Elle appartient à l'unité urbaine de La Broque, une agglomération intra-départementale regroupant 8 communes[6] et 12 949 habitants en 2020, dont elle est ville-centre[7] - [8]. La commune est en outre hors attraction des villes[9] - [10].

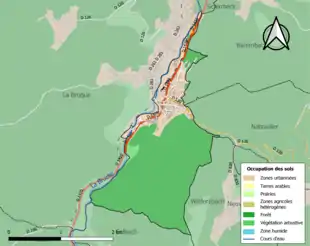

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (80,6 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (85,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (78,5 %), zones urbanisées (19,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,1 %)[11].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[12].

Histoire

La première mention de Rothau est de 1398 (Roto). La localité faisait partie de l'ancienne seigneurie du Ban de la Roche dont elle était la capitale administrative au XVIe siècle (après la destruction du château médiéval en 1469 - le château de la Roche à Bellefosse) et siège des paroisses du Ban de la Roche.

La localité a également été du XVIe siècle (sous l'administration des comtes de Veldenz[13]) au début du XIXe siècle (de Dietrich puis Champy) un centre sidérurgique concurrent à celui de Framont-Grandfontaine.

La guerre de Trente Ans (1618-1648) n'affecta le Ban de la Roche que vers 1633. Quoique le secteur de Rothau ne fut touché qu'à une date relativement tardive de ce long conflit, celui-ci causa de nombreux dégâts notamment sous forme de pillages. Les exploitations agricoles et minières furent de même très endommagées.

Rothau fut une localité de confession protestante puisqu'elle avait été autrefois annexée par le Ban de la Roche. Étant toutefois située au plein centre de la vallée de la Bruche, à la croisée de celle-ci avec la vallée de la Rothaine comprenant trois localités en amont ; Rothau a vu très vite augmenter sa population avec, notamment, les installations de forges et, plus tard, de filatures. Rothau est dès lors devenue une commune biconfessionnelle, à la fois protestante et catholique.

De 1725 à 1863, Rothau eut ainsi la particularité d'être une commune disposant d'un simultaneum, c'est-à-dire d'une église unique affectée aux deux confessions, catholique et protestante. Des horaires furent établis afin que les habitants puissent y pratiquer leur culte. Cette pratique du simultaneum faisait de Rothau une exception pour le territoire vosgien, dans lequel la confession catholique était largement dominante. Il fallut attendre l'arrivée du curé Charles Lamy, en 1837, pour faire bouger les choses. Il demanda l'avis des habitants quant à la pratique du simultaneum. Contrairement à d'autres cas, ceux-ci ne se disputaient pas l'édifice, mais pensaient cependant que cette situation ne pouvait durer. En effet, des situations conflictuelles ont déjà eu lieu lorsque les horaires d'église, changeantes, n'étaient pas toujours précisées.

Les décennies suivantes se passèrent dans la négociation ; notamment du côté des protestants qui avaient pour objectif la construction d'un temple. A cette fin il leur fallut demander au préfet de l'Empire des subventions qui finirent par être accordées. Le temple luthérien fut dès lors construit entre 1861 et 1862 et son inauguration eut lieu l'année d'après. La fin du simultaneum fut ensuite proclamée par le préfet. Cependant, l'ancienne église biconfessionnelle était en piteux état. A sa place fut érigée l'actuelle église catholique, en 1868. Celle-ci fut consacrée en 1874 par l'évêque de Saint-Dié-des-Vosges.

Après la Révolution, la commune, comme la plupart de celles du haut de la vallée de la Bruche, faisait partie du département des Vosges.

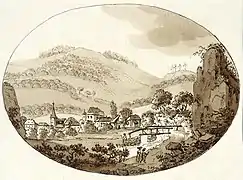

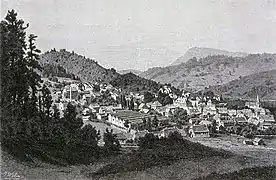

- Vues de Rothau

François Walter, 1798.

François Walter, 1798. Théodore Müller et Frédéric-Émile Simon, 1837.

Théodore Müller et Frédéric-Émile Simon, 1837. J. Weber, 1891

J. Weber, 1891

Aux XVIIIe et XIXe siècles, c'était l'apogée de la manufacture d'armes blanches de Klingenthal, seule de ce cas de tout le royaume de France. Cette fabrique « vallée des lames » pour ainsi dire son nom s'approvisionnait beaucoup aux forges de Rothau car les armes qu'elles donnaient valaient plus cher et étaient très estimées. Il est probable que les armées napoléoniennes sillonnaient l'Europe avec un attirail dont les matières premières provenaient de Rothau. Ces dernières, qui fournissaient les forges dudit village, laissent encore aujourd'hui des traces en forêt évoquant d'anciennes carrières. Elles se localisent notamment au Bambois (forêts communales de Natzwiller et de Grendelbruch). À ces endroits se trouve la grotte des partisans. Comme son nom l'indique, elle a fait objet de refuge à Nicolas Wolff, maire bonapartiste sous le Premier Empire.

Selon la carte d'état-major (Géoportail), au milieu du XIXe siècle, l'agglomération se concentrait encore exclusivement au Sud de la Rothaine, territoire initial du village (vu qu'il appartenait au Ban de la Roche). Selon les anciens recensements de 1880, seules les rues de la Renardière, du Heydé et de la Bessate portent toujours le même nom aujourd'hui.

À la fin du XIXe siècle, un pionnier de l'industrie nommé Gustave Steinheil fit construire une grande usine qui employa de nombreuses personnes issues de toute la vallée. Les habitations vont progressivement se construire sur le territoire nord de la Rothaine et au lieu-dit la Claquette (annexe de La Broque). Aujourd'hui, la population de Rothau est sensiblement répartie aussi bien au nord qu'au sud de la rivière.

En 1940, la commune devint lieu d'accueil des habitants évacués de Schirrhein.

L'usine Steinheil fut définitivement fermée en 2005 puis démantelée à partir de 2013.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Rothau se blasonnent ainsi : |

|---|

Toponymie

Roto en 1371.

En welche, on dit Rôte ou Ronte et en alsacien, Rodöü ou Ruudöi.

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[17]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[18].

En 2020, la commune comptait 1 529 habitants[Note 2], en diminution de 2,24 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Le « château », demeure seigneuriale du XVIe siècle édifiée par la famille de Rathsamhausen et ayant appartenu à la famille de Dietrich qui possédait le comté du Ban de la Roche.

- L'église catholique, dont l'érection date de 1870, et le temple luthérien néo-Renaissance dont l'érection date de 1863, édifice construit quant à lui par l'architecte Louis-Michel Boltz.

Château de la famille de Dietrich.

Château de la famille de Dietrich..JPG.webp) Anciennes écuries du château (XIXe), 9 rue du Château.

Anciennes écuries du château (XIXe), 9 rue du Château. Église catholique Saint-Nicolas.

Église catholique Saint-Nicolas. Vue intérieure de la nef vers le chœur.

Vue intérieure de la nef vers le chœur. Église protestante (1862), Grand'Rue.

Église protestante (1862), Grand'Rue..JPG.webp) Maison, 3 place du Général-de-Gaulle.

Maison, 3 place du Général-de-Gaulle. Rue de la Fonderie.

Rue de la Fonderie.

Économie et transports

Personnalités liées à la commune

- Nicolas Wolff (alias Wolf)[21] - [22] - [23] - [24], né à Rothau le et mort le à Colmar, maire et directeur des forges du Framont, rallié à l'empereur Napoléon pour mener la bataille de Rothau contre les coalisés russes et autrichiens.

- Théodore Boeckel, né à Rothau en 1802, médecin, fils du pasteur Jonas Boeckel et père d'Eugène Boeckel.

- Gustave Brion, né à Rothau en 1824 et décédé en 1877, peintre de la vie alsacienne.

- Paul Lederlin, né à Rothau en 1868 et décédé en 1949, industriel du textile et homme politique.

- Louis Champy, né à Rothau en 1870 et décédé en 1955, ingénieur du corps des mines.

Jumelages

Comme sept autres communes du Ban de la Roche (Bellefosse, Belmont, Fouday, Neuviller-la-Roche, Solbach, Wildersbach et Waldersbach), Rothau est jumelée depuis le avec Woolstock, une petite localité américaine de l'Iowa qui a accueilli au XIXe siècle des immigrants en provenance du Ban de la Roche.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Bas-Rhin », sur habitants.fr (consulté le ).

- Léon Daul, Bernadette Algret-Specklin, Paul-André Befort et Marion Ley, 's Elsàssbüech. Le livre de l'Alsace, Éditions du Donon, 2010, p. 368 (ISBN 978-2-914856-65-2).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de La Broque », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Maurice Falleix : L'Alsace, la Lorraine et les trois évêchés du début du XVIIe siècle à 1789, Delagrave (Paris), 1921, p. 7 Texte intégral.

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).

- [PDF] Liste des maires au 1er avril 2008 sur le site de la préfecture du Bas-Rhin.

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Françoise Vigneron: « Nicolas Wolff et la défense des Vosges », in: L'essor, 73,1969.

- La Bataille de Rothau par Pierre Juillot.

- Jean-Marie Thiébaud, Gérard Tissot-Robbe: Nicolas Wolff in:Les Corps Francs de 1814 et 1815, La double agonie de l'Empire, L'Harmattan, 2011, p. 189-198 Extraits en ligne.

- Stèle Nicolas Wolff à Rothau.

Voir aussi

Bibliographie

- (de) Karl Boch, Der Buergereid von Jonas Boeckel, Pfarrer in Rothau, 1910

- (de) Friedrich Theodor Müller, Die Eisenerzlagerstätten von Rothau und Framont im Breuschtal (Vogesen), Strassburger Druckerei und Verlagsanstalt, Strasbourg, 1905, 56 p. (thèse de sciences naturelles)

- La Paroisse protestante de Rothau : centenaire de la construction du temple 1863-1963, Bertrand, Bischwiller, 1964, 30 p.

- Émile Dietz, Climat de Rothau en 1879, Fischbach G., 1880?

- Émile Dietz, Le climat de Rothau et de la vallée supérieure de la Bruche, (1881-1885), 1887, (Congrès de Nancy, 1886)

- Anne-Cécile Freyburger, Olivier Munoz et Fabienne Peyron, Le devenir du site industriel de Steinheil : une opportunité pour mieux vivre à Rothau, École nationale supérieure du paysage, Versailles, 2007, 183 p.

- Denis Leypold, Le Ban de la Roche au temps des seigneurs de Rathsamhausen et de Veldenz (1489-1630), Oberlin, Strasbourg, 1989, 119 p.

- Denis Leypold, « Les châteaux méconnus de Rothau et de St Blaise-la-Roche, données historiques », L'Essor, no 145

- Claude Muller, « L'exercice du Simultaneum de Rothau (1802-1842) », L'Essor, no 121-122-149

- Gaston Save, Nicolas Wolff et la défense de Rothau en 1814, Humbert L., 1887?

- « Rothau », in La Haute vallée de la Bruche, Patrimoine d’Alsace, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Éditions Lieux Dits, Lyon, 2005, p. 49-52 (ISBN 978-2-914528-13-9)

- Charles Théodore Kuntz : Sermon prononcé à l'église de Rothau, au Ban de la Roche, le , à l'occasion du service solennel d'actions de grâces pour l'avènement de S. M. Louis-Philippe 1er, impr. de F.-C. Heitz (Strasbourg), 1830,lire en ligne sur Gallica.

- Annales de l'Est, Université de Nancy (Faculté des lettres et sciences humaines et Fédération historique lorraine, Berger-Levrault (Paris), 1910, lire en ligne sur Gallica.