Grandfontaine (Bas-Rhin)

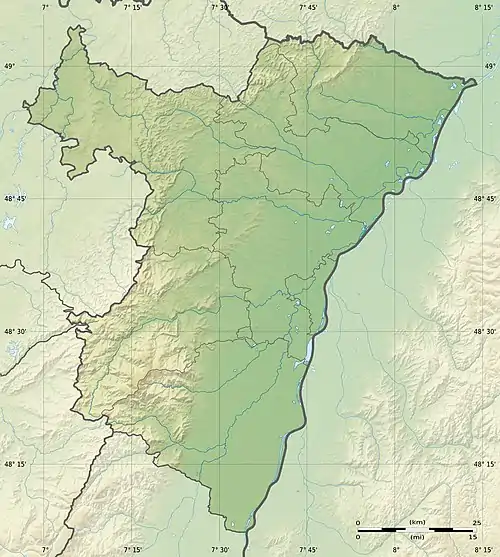

Grandfontaine est une commune française située dans la partie septentrionale du massif des Vosges dans la circonscription administrative du Bas-Rhin et, depuis le , dans le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, en région Grand Est.

| Grandfontaine | |

Mairie de Grandfontaine. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Collectivité territoriale | Collectivité européenne d'Alsace |

| Circonscription départementale | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Molsheim |

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Vallée de la Bruche |

| Maire Mandat |

Philippe Remy 2020-2026 |

| Code postal | 67130 |

| Code commune | 67165 |

| Démographie | |

| Gentilé | Granfontains, Granfontaines [1] |

| Population municipale |

376 hab. (2020 |

| Densité | 9,5 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 29′ 36″ nord, 7° 09′ 42″ est |

| Altitude | Min. 390 m Max. 1 008 m |

| Superficie | 39,52 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Mutzig |

| Législatives | Sixième circonscription |

| Localisation | |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace. La commune se situe au pied du Donon, sommet vosgien de plus de 1 000 m le plus au Nord.

Dans les textes de langue germanique de la Renaissance, elle est parfois dénommée Michelbrunn.

Géographie

Grandfontaine est située à l'ouest du Bas-Rhin à la limite avec la Moselle. À 40 km de Molsheim et 5 km de Schirmeck, le village s'étire le long de différents ruisseaux (Framont, ruisseau des Minières, goutte Ferry, Grand Goutty) qui viennent alimenter la Bruche. Dans ce village de moyenne montagne, les habitations s'étagent de 400 à 700 mètres d'altitude et se concentrent dans le fond des vallons, le reste du territoire est occupée quasi exclusivement par la forêt. Quelques sommets environnants : le Donon (1 008 m), la Tête des Blanches Roches (916 m), la Corbeille (899 m), la Maxe (863 m), le Rond Perthuis (849 m), la Tête Mathis (838 m), le Haut de la Charaille (758 m). Un des points géodésiques du réseau géodésique français se trouve dans la commune, à proximité du col du Donon[2]. Il constitue même l'un des vingt-trois points du Réseau de référence français[3].

Depuis les ajustements territoriaux commentés au paragraphe « Histoire », deux rivières lorraines – la Plaine et la Sarre blanche – prennent leur source à Grandfontaine, près du col Entre les Deux Donons.

La commune est accessible par la route départementale 392 qui, depuis Schirmeck, mène au col du Donon et, par delà, à la Lorraine. La route nationale 420 et la ligne de chemin de fer TER (Strasbourg-Molsheim-Saales-Saint-Dié-Épinal) assurent le désenclavement de la commune vers les grands centres de la plaine par la vallée de la Bruche.

Communes limitrophes

Wisches au nord-est, Schirmeck à l'est, La Broque au sud-est, Moussey au sud-ouest, Vexaincourt, Luvigny, Raon-sur-Plaine et Raon-lès-Leau à l'ouest, Turquestein-Blancrupt au nord-ouest.

Urbanisme

Typologie

Grandfontaine est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [4] - [5] - [6]. La commune est en outre hors attraction des villes[7] - [8].

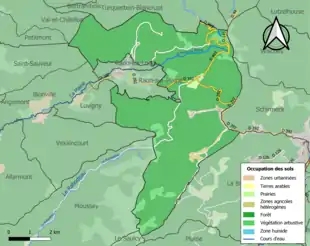

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (97,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (97,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (91,1 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (6 %), zones urbanisées (1,2 %), zones agricoles hétérogènes (0,9 %), prairies (0,8 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[10].

Toponymie

Michelbrunn (1704), Grandfontaine (1793), Michelbrunn (1871-1918). En alsacien : Grossbrunn.

Pendant de longs siècles, Grandfontaine et Framont désignaient le même lieu. Il faut cependant distinguer de Grandfontaine l’origine d’une source : une « fontaine » abondante. Par contre, Framont vient du nom de la montagne dominant le village : Ferratus mons, la montagne ferrifère, en 1261. Aujourd’hui, ce nom s’est déplacé, il ne désigne plus que le site au fond de la vallée où s’étaient développées les infrastructures métallurgiques principales : les forges de Framont.

Histoire

Pour la préhistoire, les « pierres du Sabbat » peuvent être assimilées à des menhirs, situés au sud-ouest de Roule-Bacon, quoique aucune fouille n'ait pu apporter de certitude quant à leur origine précise. Deux pierres sont debout, dont une mesure 2,50 m. Plusieurs autres, couchés, se trouvent aux alentours.

Une voie romaine, remarquablement bien conservée, peut se voir au nord est de roule-Bacon, sur 1,5 km de distance. On peut encore y remarquer les traces des chariots sur les blocs de dallage. Le long de cette voie, les Allemands, lors de la Première Guerre mondiale (1913), ont ajouté diverses gravures et initiales.

Pour l'histoire politique de Grandfontaine, se reporter à Salm-en-Vosges.

L'histoire de Grandfontaine est essentiellement liée aux exploitations métallurgiques qui s'y développèrent à partir de l'Antiquité (hypothèse probable), au Moyen Âge et surtout du XVIe au XIXe siècle. Les premières mentions des exploitations minières à Grandfontaine apparaissent à l'occasion des troubles qui accompagnent au XIIIe siècle les désirs annexionnistes des comtes de Salm exercés depuis leur château de Salm d'une part et de l’autre la volonté de l'évêque de Metz Jacques de Lorraine de mettre au pas la noblesse du pays, confrontation qui voit la dislocation – provisoire – des forges de Ferratus Mons. Rétablies aussitôt, les travaux miniers et sidérurgiques trouvent un très haut niveau de développement au milieu du XVIe siècle avec la construction de hauts fourneaux « modernes », dans la mesure où ils pouvaient durer plusieurs années, ainsi que couler la fonte en gueuses tout au long de l'année, si le temps le permettait. La conception de ces nouvelles structures plus solides et plus rentables a été introduite à Grandfontaine par le châtelain Thierry Buron de Varennes-en-Argonne, lieu d'expansion de la sidérurgie ardennaise. Il s'agit donc d'un transfert de technologie plaçant les forges du comte de Salm à la tête de la sidérurgie lorraine. Ce climat de prospérité exceptionnel ainsi que le monopole des Salm pour la production du fer furent perdus lors des destructions apportées par la guerre de Trente Ans (1618-1648) et des troubles qui durèrent tout au long du XVIIe siècle.

Restitution de l'état des forges en 1666 et en 1796

| 1666 | 1796 |

|---|---|

| 1 haut fourneau | 2 hauts fourneaux |

| 1 atelier de fonderie | 1 atelier de fonderie |

| 1 forge (1 gros marteau) | 1 fenderie avec 1 four à réverbère |

| 1 platinerie (1 marteau, 1 feu) | 1 forge basse - renardière |

| 1 renardière (hors service) | 1 forge haute (1 marteau, 1 feu d'affinage) |

| 2 feux de maréchalerie | 1 renardière (1 marteau, 2 feux) |

| 1 bocard | 1 martinet (1 marteau, 1 feu) |

| 3 halles à charbon | 1 platinerie (2 à 3 marteaux, 1 chaufferie) |

| Plusieurs logements pour les fondeurs et les marteleurs | 1 maréchalerie |

| 1 charronnerie | |

| 1 scierie | |

La reprise économique n'intervient qu'après la mort de Louis XIV (1715). Sous Pierre Launay, le nouveau directeur des forges, la réputation des Forges de Framont ne tarde pas à reconquérir le marché, si bien que c’est à elle seule que s’adresse dès 1720 le duc Léopold de Lorraine à l’occasion de la construction de son château de Lunéville. Une longue prospérité s'installe pendant tout le XVIIIe siècle, que contribue à accroître dès 1778 les frères Bernard et Marc-Antoine Chouard originaires de Vitteaux en Côte-d'Or. C'est un contexte d'affaires extrêmement favorables que s'illustra en cette fin de XVIIIe siècle le deuxième grand personnage dont le nom est indissociable de forges de Framont : Louis Champy (né à Vitteaux en 1763 et décédé à Strasbourg en 1831), neveu des frères Chouard, devenant même le gendre de Bernard dont il épousera la fille aînée, Éléonore.

Louis Champy poursuit l'œuvre de ses prédécesseurs et devient lui-même propriétaire des Forges de Framont (1796) puis de celles de Rothau au Ban de la Roche (1799) à la faveur de la Révolution française et de l'annexion en 1793 de la principauté de Salm-Salm à la France. Cette opération économiquement particulièrement favorable fit accéder Louis Champy à la bourgeoisie du fer, en rejoignant en Alsace les dynasties d'industriels les plus fortunés dont les de Dietrich et les Anthès.

Pourtant cette prospérité s'effondra progressivement en raison de l'appauvrissement des filons, de la qualité aléatoire du fer, de la hausse du prix et des difficultés croissantes de se fournir en charbon de bois, ainsi que des problèmes d'accès. La déroute financière des deux forges de Framont et de Rothau ne pouvant être enrayé contribua, malgré plusieurs tentatives de réorganisation, à la dissolution définitive des forges le [11].

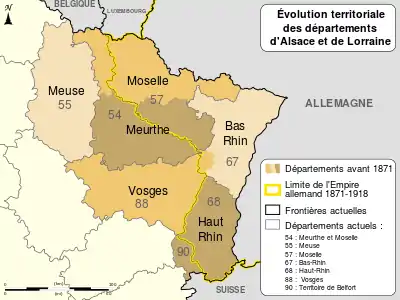

La commune de Grandfontaine a profité indirectement d'une négociation lors de la cession de l'Alsace-Lorraine en 1871. La France, soucieuse de conserver une ligne de chemin de fer à Avricourt dans le département de la Meurthe, a préféré abandonner une grande partie du domaine boisé des communes lorraines de Raon-sur-Plaine et de Raon-lès-Leau. Ces forêts, restées en 1919 sur le territoire alsacien malgré les protestations raonnaises, contribuent depuis à la richesse de la commune.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

De gueules aux deux saumons adossés d'argent accompagnés de quatre croisettes du même, à la champagne aussi d'argent chargée d'un pic et d'un marteau-piquier de sable passés en sautoir[12].

Commentaires : le blason rappelle à la fois l'appartenance de la commune à la principauté de Salm-Salm et son passé minier. |

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[16].

En 2020, la commune comptait 376 habitants[Note 2], en diminution de 13,96 % par rapport à 2014 (Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Environnement

ATMO Grand Est, organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air, assure le contrôle continu du rayonnement gamma ambiant sur le site du Donon[19].

Lieux et monuments

- Musée du Donon, situé sur le Donon, classé monument historique en 1898 et 1934

- Les Minières : mine de fer exploitée jusqu'au XIXe siècle et mise en valeur par la commune, qui propose la visite d'une galerie et d'un petit musée qui retrace l'activité de la mine au cours des âges et expose la richesse minéralogique de la région.

- Les anciennes forges de Framont.

- Patrimoine minier et industriel.

Les forges de Framont.

Les forges de Framont. La maison des maîtres de forges de Framont reconverti en brasserie.

La maison des maîtres de forges de Framont reconverti en brasserie._-_02.jpg.webp) Une entrée aménagée des mines de fer des Minières.

Une entrée aménagée des mines de fer des Minières.

Personnalités liées à la commune

- Édouard Kleinmann (1832-1901), banquier et naturaliste, né à Grandfontaine.

- Nicolas Freeling, auteur anglais ayant vécu à Grandfontaine, mort le .

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Bas-Rhin », sur habitants.fr (consulté le ).

- Voir et faire un zoom sur la zone concernée.

- « Réseau de référence français » [PDF], sur IGN.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- D. Leypold, La Métallurgie du fer dans le massif vosgien, La vallée de la Bruche de l'Antiquité au XIXe siècle, Société savante d'Alsace, 55 (1996), 529 p.

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le ).

- [PDF] Liste des maires au 1er avril 2008 sur le site de la préfecture du Bas-Rhin.

- « Répertoire national des élus (RNE) - version du 24 juillet 2020 », sur le portail des données publiques de l'État (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Surveillance radioactivité », sur atmo-grandest.eu.

Voir aussi

Bibliographie

- « Grandfontaine », in La Haute vallée de la Bruche, Patrimoine d’Alsace, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, Éditions Lieux Dits, Lyon, 2005, p. 34-37 (ISBN 978-2-914528-13-9)

- Denis Leypold, "Les forges de Framont-Grandfontaine, du XIIIe au XVIIIe siècle", in Empreintes et patrimoines au pays des Abbayes, actes des 20èmes journées d'études vosgiennes du 12 au 14 octobre 2018, Fédérations des sociétés savantes, 2019, pp. 313-328.

- Jean-Paul Rothiot, "Les forges de Framont, le dernier sursaut de la métallurgie au bois", in Empreintes et patrimoines au pays des Abbayes, actes des 20èmes journées d'études vosgiennes du 12 au 14 octobre 2018, Fédérations des sociétés savantes, 2019, pp. 329-352.

Articles connexes

Liens externes

- Le site de la commune de Grandfontaine en Alsace

- Grandfontaine sur le site de l'Institut géographique national

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :