Jacques II de Chabannes de La Palice

Jacques II de Chabannes, dit Jacques de La Palice, seigneur de La Palisse, de Dompierre-sur-Besbre, de Pacy, de Châtelperron, de Montaigu-le-Blin, de Lenax et de Liernolles,de Rigny, de Chezelles, de Chavroches en Bourbonnais, de La Foresterie en Anjou, de Montmirail , de La Bazoche et d'Authon en Perche-Gouet, de Vandenesse en Nivernais, de Bourg-le-Comte et de Céron en Brionnais, engagiste de la seigneurie royale de Semur-en-Brionnais, de Famechon -sous- Poix en Picardie, de La Guillotière en Lyonnais, etc...est né vers 1463 au château de Montaigu-le-Blin dans le Bourbonnais et mort le lors de la bataille de Pavie, au cours de la sixième guerre d'Italie (1521-1525), était un gentilhomme de la Maison du Roi où il sert à la cour d'abord comme simple Page avant de devenir écuyer. Il est un officier français, qui a été successivement chambellan, conseiller du roi, grand maître de France, Gouverneur de Milan , Maréchal de France , Grand veneur de France , Grand Maître de Eaux et Forêts du Languedoc & Gouverneur de Lyon.

| Jacques II de Chabannes de La Palice | ||

Le maréchal de La Palice représenté dans l'ouvrage d'André Thevet, Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres grecz, latins et payens, 1584. | ||

| Naissance | La Palice |

|

|---|---|---|

| Décès | (à 55 ans) Pavie Mort au combat |

|

| Origine | ||

| Grade | Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel Grand maître de France Maréchal de France Grand veneur de France |

|

| Conflits | Guerres d'Italie | |

| Faits d'armes | Bataille de Saint-Aubin-du-Cormier Bataille de Fornoue Bataille de Cérignole Siège de Gênes Bataille d'Agnadel Bataille de Ravenne Bataille de Guinegatte Bataille de Novare Bataille de Marignan Siège de Mézières Bataille de la Bicoque Siège de Fontarabie Bataille de la Sesia Siège de Marseille Bataille de Pavie |

|

| Autres fonctions | Seigneur de La Palice Maitre des Eaux et Forêts du Languedoc (1498) Chambellan du roi Vice-roi des Abbruzzes Capitaine de Pont-St-Esprit Conseiller du roi Gouverneur du Milanais Capitaine de Chantelle Ambassadeur du Roi Gouverneur de Lyon Gouverneur du Bourbonnais Gouverneur du Forez Gouverneur du Languedoc Premier Président du Parlement de Dombes Gouverneur du Dauphiné Lieutenant général de Guyenne |

|

| Famille | Famille de Chabannes Petit-fils de Jacques de Chabannes de La Palice |

|

|

||

Il sert trois rois de France, Charles VIII, Louis XII et François Ier, et participe à toutes les guerres d'Italie de cette période. L'historiographe de Louis XII, Jehan d'Authon, le qualifie dans ses Annales de « second Hector ». Dans plusieurs ouvrages de biographies, notamment celle de Louis-Gabriel Michaud au XIXe, il est considéré comme « l'un des plus grands capitaines de son temps ».

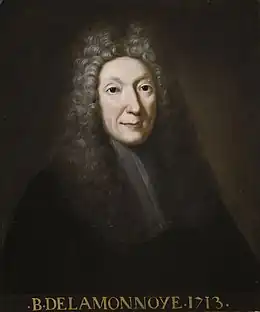

Depuis le XVIIIe siècle, le nom de ce soldat est associé au terme péjoratif de « lapalissade », à la suite de l'interprétation erronée d'un quatrain écrit en son honneur. Cette chanson née d'un jeu d'esprit du poète dijonnais Bernard de La Monnoye resta très populaire à partir du XVIIIe siècle.

Biographie

Origines familiales et formation

Jacques II de Chabannes appartient à une noble lignée, issue de la famille d'ancienne extraction des comtes d'Angoulême, illustrée au XIIIe siècle par le chevalier Guy de Chabannes[1], qui participe en 1248 auprès d'Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX, à la septième croisade. Depuis des temps immémoriaux, la maison de Chabannes est autorisée à porter le titre de « cousin du roi ».

Premier d'une fratrie de huit enfants, Jacques II est le fils aîné de Geoffroy de Chabannes, seigneur de Charlus et de La Palisse, conseiller et chambellan du roi, sénéchal du Rouergue, capitaine général des 4 000 franc-archers d'Auvergne. Le jeune seigneur de Charluz se fait particulièrement remarquer en 1451 pour son intrépidité, où il est fait chevalier par Gaston V de Foix lors du Siège de Bayonne. Sa mère est Charlotte de Prie, fille d'Antoine de Prie Grand queux de France, seigneur de Buzançais et de Montpoupon et de Madeleine d'Amboise, épouse de Geoffroy[2], qui devint demoiselle d'honneur de la reine Marie d'Anjou, épouse de Charles VII.

Il est le petit-fils de Jacques Ier de Chabannes, mort en octobre 1453 des suites de blessures de guerre, dont le père, Robert de Chabannes, avait été tué lors de la bataille d'Azincourt (1415).

Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc (1412-1429), Jacques Ier de Chabannes se distingue lors de la levée du siège d'Orléans (8 mai 1429). Après la mort de Jeanne, il reprend le château de Vincennes aux Anglais en 1432[3], afin de « rendre sa demeure » au roi de France qui la lui donne en usufruit[4]. En 1450, il participe à la levée du siège de Caen et à la fin de sa carrière militaire, se distingue encore brillamment en Guyenne à la bataille de Castillon (17 juillet 1453), la dernière de la guerre de Cent Ans. Cet exemple de courage militaire a sans doute fortement influencé son petit-fils durant son apprentissage de chevalier, puis son engagement au service de la maison de France.

Jacques II de Chabannes est élevé à la cour d'Amboise comme enfant d'honneur auprès du dauphin Charles, fils de Louis XI, né la même année que lui. Durant cette période, il se montre doué pour les tournois et les carrousels.

Le règne de Charles VIII (1483-1498)

Il reste à son service lorsque Charles VIII succède à Louis XI en 1483, sous la tutelle de sa sœur Anne et de son époux Pierre de Beaujeu.

La campagne militaire de Bretagne : Saint-Aubin-du-Cormier (1488)

Son premier grand fait d'armes a lieu durant la Guerre folle, lors de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier (), livrée à l'armée du duc de Bretagne François II.

Jacques de Chabannes accompagne son père Geoffroy[5], dit le seigneur de Charluz, lieutenant et chambellan du duc Jean II de Bourbon, capitaine des Francs-archer d'Auvergne et placé capitaine d'infanterie pour la Guerre de Bretagne sous le commandement de Louis II de La Trémoille, avec un proche parent de la famille de Chabannes, le sénéchal d'Agenais messire Robert de Balsac seigneur d'Entraygue.

Dans une lettre à son trésorier général, Jean Bourré, le roi Charles VIII lui ordonne[6] d'avancer 300 livres tournois sur les 1 000 livres tournois promises à Geoffroy de Chabannes.

Sur la Marche de Bretagne, Madame Anne de Beaujeu régente du royaume de France pendant la minorité de son frère Charles VIII avait envoyé aux confins du Duché de Bretagne, une armée forte de quelque 12.000 hommes, placée sous le commandement de Louis II de La Trémoille et de ses principaux capitaines.

Sur la frontière de Bretagne, les Compagnies d'ordonnance de l'armée française envoyée par le roi Charles VIII s'étaient assemblées dans la place forte défendu par le Château de Pouancé, où le commandant de La Trémoille avant d'ouvrir les hostilités avec l'armée bretonne, avait rejoint la garnison de son capitaine d'infanterie le seigneur de Charluz ( Geoffroy de Chabannes ) en date du 18 Mars 1488. Cette assertion historique, se trouve en effet totalement confirmée dans une correspondance de l'amiral Louis Malet de Graville échangée avec M. de La Trémoille, dès le lendemain de l'ouverture du conflit, le 19 Mars 1488.

" ..(....) Mons. de La Trimoille, je me recommande à vous tant comme je puis. J'ay a ce matin receu les lettres que vous m'avez escriptes de Pouencé, par lesquelles vous mectez que vous estes arrivé par delà et avez trouvé Monsr de Charluz et tous les autres capitaines auquelz vous avez dit ce que le Roy vous avoit ordonné..(...) "[7]

Au cours de la Guerre folle et à la suite du siège de Châteaubriant , le jeune seigneur de La Palice qui fait fonction de simple Écuyer, assiste aux côtés du seigneur de Charluz son père, à la remise des prisonniers des villes de Châteaubriant et d'Ancenis , en échange des otages ( prisonniers ) français capturés lors du siège de Vannes. Ces prisonniers de guerre furent remis au duc François II de Bretagne, transaction diplomatique confirmée par une lettre envoyée à ce dernier et [8]daté d'Ancenis le 26 mai 1488, lettre signée par le commandant Louis II de La Trémoille et par ses plus proches officiers, déclaration comportant en seconde position la signature de M. de Charluz son père.

L'artillerie de l'armée bretonne et de ses alliés anglais où suisses, complètement foudroyée sous la charge de l'Ost français, restait à M. de La Trémouille d'entamer le Siège de Fougères afin de finaliser l'entière conquête de la Bretagne, terminée par la Bataille de Saint-Aubin-du-Cormier.

Au cours de cette bataille mémorable, le roi de France qui constate la valeur militaire du jeune seigneur de Chabannes , fils de Monseigneur de Charluz , l'aurait adoubé selon une ancestrale tradition chevaleresque[9], devenant ainsi chevalier au soir de cette éclatante campagne.

Cette victoire française marque la fin de la Guerre folle ; elle aboutit au traité du Verger (19 août 1488), dont une clause importante stipule que l'héritière vaincue, la duchesse Anne de Bretagne ne peut prendre union et se marier sans l'autorisation expresse du roi de France. De retour de sa glorieuse campagne de Bretagne, nous retrouvons en Forez dans la cité de Charlieu le 4 juin 1489, messire Geoffroy de Chabannes seigneur de Charluz, à l'occasion d'une Montre et revue militaire composée de 25 hommes d'Armes et de 50 archers. Dans une lettre envoyée par Charles VIII de Sablé le 29 août 1491, le roi qui n'a pas oublié les louables services rendus par son capitaine le seigneur de Charluz sur le front de Bretagne, lui fit don [10]d'une somme de 600 Livre tournois en dédomagement de ses indemnités de guerre.

Un peu plus tard, c'est lui-même qui l'épousera afin d'empêcher le mariage projeté d'Anne avec Maximilien d'Autriche.

Gentilhomme de la maison du roi (1490-1494)

À partir de l'an 1490, Jacques de Chabannes seigneur de La Palice fait partie des Cent Gentilshommes ordinaires de la Maison du Roi[11] , accrédité d'une pension sur le trésor royal . Pour l'entretien du jeune chevalier, le roi Charles VIII lui octroi une pension annuelle[12] de 525 livres tournois.

Cette même année de 1490, le roi soucieux de faire le bonheur de son protégé, envisagea de lui faire épouser une demoiselle, issue de la noblesse d'Auvergne , Françoise Dauphine de Lespinasse, dame de Combronde de Saint-Ilpize et de Jaligny fille de Erard II de Lespinasse ( dit Beraud Dauphin ) seigneur de Combronde et d'Antoinette de Polignac ( maison de Polignac[13] ) .Dans une lettre du roi Charles VIII datée du 12 septembre 1490 et adressée à son conseiller le Sieur Imbert de Batarnay, le roi fait état de ses intentions , de marier La Palice avec cette demoiselle de Combronde :

" ...(...) M. du Bouchage, si le vicomte de Polignac envoyait quérir sa nièce de Combronde, laquelle vous avez entre vos mains, je vous prie que ne la lui veuillez bailler, ni la lui faire délivrer que ne soyez revenu devers moi et que je ne vous en aie dit mon intention et vouloir ..(...) "[14]

Voyant les choses se compliquer auprès de M. du Bouchage, quelques jours plus tard dans une missive très explicite partie de Montils-lès-Tours le 27 septembre 1490 et contresignée par le trésorier des guerres Thomas Bohier, le roi Charles VIII écrivit à un grand seigneur d'Auvergne en la personne de Messire Rigaud d'Aureille, seigneur de Villeneuve-Lembron mais aussi Maître d'hôtel du roi, à qui il confit cette mission matrimoniale.

" ...(...) Monsieur du Bouchaige, j'envoye presentement Rigault Doreille devers le viconte de Polignac et luy faiz savoir le désir que j'ay de faire le mariage de La Palisse avec sa niepce de Combronde, pour ce qu'il me semble très sortable et consonnant dont je vous ay bien voulu advertir. Et , pour ce vous prye que de vostre part y veuillez tenir la main a ce que, en ensuivant mon désir, la chose sortisse à effect. ...(...) " [15]

Pour des raisons demeurées obscures, cette mission matrimoniale dont fut chargé le seigneur de Villeneuve-Lembron désigné comme " marieur de La Palice " n'eut pas de suite. Finalement, un an plus tard, l'orpheline Françoise Dauphine de Lespinasse mise en tutelle sous la garde de son oncle Armand IV de Polignac, fut mariée le 18 novembre 1491 à Guy d'Amboise, seigneur de Ravel., dont il eut une fille unique Antoinette d'Amboise.

Au mois de , Jacques de La Palice épouse Jeanne Marie de Montberon, originaire de l'Angoumois[16], fille d'Eustache de Montberon , seigneur de Montbron , vicomte de Maulévrier & d'Aulnay , chambellan du roi . Jeanne-Marie de Montberon est première demoiselle d'honneur de la reine Anne de Bretagne. Malgré un endettement colossal , le vicomte Eustache de Montberon accorde à sa fille une dot de 10 000 livres tournois , somme hypothétique que le futur époux finira par combler de ses propres deniers .

En l'année 1494, La Palice devient chambellan du roi, avec une pension[17] de 1 500 livres.

À la fin de l'année 1494, débute pour La Palice la première expédition française en Italie.

Origine et départ de la première expédition en Italie

La monarchie française a des prétentions sur le royaume de Naples depuis la mort de René d'Anjou (1409-1480), chassé de Naples en 1442 par le roi d'Aragon Alphonse V, les droits de la maison d'Anjou étant transmis en 1480 à la couronne.

Louis XI, marié à Charlotte de Savoie, a entretenu des ambassades auprès des États italiens, se préoccupant de ces anciennes possessions angevines. Sous la régence de sa sœur Anne de Beaujeu, le dauphin Charles continue de penser à l'Italie. Devenu roi, Charles VIII, désireux de défendre la chrétienté menacée par l'avancée des Ottomans en mer Méditerranée, rêve de prendre la couronne de Naples, détenue par Ferdinand d'Aragon. En 1493, la paix est conclue avec Maximilien d'Autriche (traité de Senlis) pour les affaires de la succession de Bourgogne. Sur les conseils de sa sœur, de Charles de Belgiososo, ambassadeur de Ludovic Sforza, duc de Milan, et surtout d'Étienne de Vesc, Charles VIII décide de passer à l'action.

L'armée est rassemblée à Lyon au début du mois de septembre 1494 en vue de conquérir le royaume de Naples avec le soutien des Milanais. Le capitaine La Palice, âgé de 25 ans, volontaire pour cette première expédition italienne, accompagne un grand baron d'Auvergne, son beau-frère Yves II d'Alegre qui lui sert de mentor. Âgé de 33 ans, c'est un homme opiniâtre, un chevalier cité dans ses Mémoires par Philippe de Commynes, qui le dit « moult expérimenté et réputé dans le métier des armes ».

L'escorte royale de passage à Lyon et à Grenoble est composée, selon Nicole Gilles, d'une multitude d'hommes de guerre[18], dont plusieurs jeunes seigneurs encore peu expérimentés à l'art de la guerre. Dans les chroniques d'Enguerrand de Monstrelet ou de Pierre Desrey, on peut lire : « […] Et pour les mignons de la compagnie du roi furent ordonnés les seigneurs Bourdillon, Chastillon, La Palice, George Edouville, avec quelques autres familiers, comme Paris, Gabriel, Dyjon, et plusieurs autres domestiques. »[19] - [20]

-fr.svg.png.webp)

La guerre en Italie (1494-1495)

Charles VIII confie à La Palice la direction d'une compagnie d'ordonnance, composée de 40 lances, soit un effectif de 300 hommes d'armes.

Passée en Italie par le col du Montgenèvre (2 septembre 1494), l'armée de Charles VIII reproduit l'exploit d'Hannibal, selon le chroniqueur italien François Guichardin, qui admire aussi l'artillerie de Charles VIII, tout comme Marino Sanuto, en raison de l'avance technique des canons français, supérieurs aux anciennes bombardes, en particulier ceux de la gendarmerie de France :

« (…) Les Français avaient une artillerie plus légère et dont les pièces, qu'ils appelaient Canons, étaient toutes de bronze. Au lieu de boulets de pierre dont on se servait auparavant, ils en avaient en fer, bien moins gros et moins pesants que les premiers. Ce n'étaient point des bœufs, comme en Italie, mais des chevaux qui tiraient cette artillerie. Les gens qu'on employait à la conduire étaient si agiles et se servaient d'instruments si légers qu'elle allait presque toujours aussi vite que l'armée. Ils disposaient les batteries avec une promptitude incroyable, et il y avait très peu de distance d'un coup à l'autre; les décharges étaient si fréquentes et si fortes qu'elles faisaient en très peu de temps ce qu'on ne faisait auparavant en Italie qu'en plusieurs jours; enfin cette machine, plus infernale qu'humaine, était aussi utile aux Français dans les combats que dans les sièges. Ils se servaient dans l'occasion de ces canons dont nous avons parlé, où d'autres pièces plus petites, que l'on conduisait avec la même dextérité et la même vitesse, à proportion de leur pesanteur. Cette artillerie faisait craindre à toute l'Italie l'armée française, que son courage, plus que le nombre des soldats qui la composaient, rendait déjà assez formidable. Les gendarmes étaient presque tous sujets du roi et gentilshommes; il ne dépendait pas des capitaines de les recevoir dans leurs compagnies ou de les renvoyer ; et ce n'étaient point eux, mais le roi, qui les payait. (…) »[21].

En , La Palice combat dans la région d'Asti, à Valenza, Tortone et Alexandrie. En octobre, il est envoyé un moment à Milan.

L'armée française, dont les généraux sont Gilbert de Montpensier, Louis de La Trémoille et le maréchal Pierre de Rohan-Gié, fait une entrée triomphale à Florence le après avoir traversé la Romagne. Elle atteint ensuite Rome le 31 décembre, ville ennemie soumise au pillage, puis Naples au cours du mois de février 1495. La Palice combat alors dans la compagnie de Gilbert de Montpensier.

La ville est occupée jusqu'en mai. En récompense de ses services, La Palice se voit accorder par le roi, le [22], une gratification de 3 000 ducats, butin qu'il partage avec le favori Pierre de La Porte, maitre d'hôtel ordinaire du roi, donnée sur la somme due par les provinces d'Avellino et de Capitanata.

Menacé par la formation de la ligue mise sur pied par Venise, incluant le duc de Milan, le pape, Ferdinand Aragon et Maximilien d'Autriche, Charles VIII prend le chemin du retour le 20 mai 1495, Montpensier restant à Naples comme vice-roi. Le 1495, l'armée française se heurte aux forces de la ligue de Venise près de Parme. Au cours de la bataille de Fornoue, que les chroniqueurs italiens qualifient de « furia francese », François II de Mantoue, commandant les forces coalisées, se heurte à la résistance de l'armée française qui réussit à passer. Le jeune capitaine de La Palice contribue grandement à ce succès militaire.

Retour en France (1495-1498)

À la suite du retour du duché de Bourgogne à la couronne (1477[23]), le pouvoir royal favorise aux frontières de cette province l'implantation de garnisons, dont celle d'une compagnie d'ordonnance composée de 39 hommes d'armes[24] et de 79 archers, du nombre de 40 lances, placée sous la conduite de La Palice et de Jean de Nocé son lieutenant.

De retour dans ses terres, La Palice reçoit le roi de France dans son château de La Palisse[25], en Bourbonnois, le . L'estime et la grande considération du roi envers le jeune seigneur de Chabannes qui l'a aidé à conquérir le royaume de Naples se concrétisent largement, au point qu'au cours d'un de ses voyages en province[26], Charles VIII séjourne pendant trois jours au château de La Palice, du au .

Peu de temps après, le souverain lui fait don des revenus des greniers à sel de Semur-en-Brionnais et de Marcigny. En ce début d'année 1498, La Palice, en tant que chambellan et conseiller du roi, est incontestablement proche du pouvoir royal, puisqu'une quittance de 120 livres tournois payée au jeune capitaine mentionne ces titres[27].

Mais, le , Charles VIII meurt accidentellement au château d'Amboise, âgé de seulement 27 ans, sans laisser de fils.

Un proche du nouveau roi

Dès son accession au trône, le roi Louis XII « aima Chabannes plus que tous les autres seigneurs de son temps, se fia en sa suffisance et l'éleva à une très grande fortune » rapporte Pierre de Bourdeille dans ses Mémoires sur les Grands Capitaines François.

En , La Palice est nommé maître des Eaux et Forêts du Languedoc[28].

La Palice, qui fait partie du conseil du roi, est un des signataires d'une ordonnance du [29], règlementant la discipline et l'organisation de la cavalerie royale.

La deuxième guerre d'Italie (1499-1500)

Peu de temps après, il accompagne le nouveau monarque pour la conquête du duché de Milan. Se prétendant héritier du Milanais par sa filiation avec Valentine Visconti, et en prévision des nouvelles dispositions du Traité de Grenade, Louis XII a déjà attaqué Novare, pendant que son prédécesseur et cousin, allié du duc de Milan, est à Naples. Milan est prise en octobre 1499 et Ludovic Sforza est battu et capturé à Novare en avril 1500.

Afin de récompenser La Palice, le roi le fait seigneur engagiste de sa baronnie du Château de Semur-en-Brionnais. Les comptes de Jean Sapin[30], receveur général des finances en Bourgogne, révèlent que les droits de cens payés sur cette seigneurie restèrent longtemps exemptés de recettes, parce que le roi avait fait don gracieusement à M. de La Palice de sa châtellenie de Semur-en-Brionnais.

La troisième guerre d'Italie (1501-1504) : la bataille de Ruvo

Cependant, la guerre reprenant en Italie, La Palice est appelé par le roi à faire partie de la composition des officiers des bandes d'ordonnances du roi, où il commande une compagnie de 50 lances, afin d'entreprendre le voyage de Naples. Le départ de Bourgogne a lieu le 25 mai 1501.

En 1501, il s'empare de plusieurs places dans les Abruzzes et les Pouilles.

Il est fait vice-roi des Abruzzes en 1502. La même année, il arbitre un duel entre l'Espagnol Alonzo de Soto Mayor et le chevalier Pierre Terrail de Bayard, désigné par celui-ci comme son parrain.

Le , Don Gonzalve de Cordoue, El Gran Capitan, commandant la garnison aragonaise de Barletta dans les Pouilles, apprend que la compagnie commandée par La Palice a mis le siège devant Ruvo di Puglia (Rouvre), située à proximité. Précédemment occupé à faire le siège de Canosa di Puglia, le vice-roi de Naples Louis d'Armagnac, duc de Nemours, a imprudemment dispersé ses troupes, au point de fragiliser la situation de La Palice, qui doit tenir malgré tout la place forte de Rouvre. Réunissant ses troupes, Gonzalve vient y affronter les Français. Avec son artillerie, Gonzalve fait détruire l'enceinte de la ville, mais La Palice, qui s'est retranché dans la forteresse, en attendant les renforts du duc de Nemours, résiste vaillamment aux assauts des Espagnols lors de la bataille de Ruvo.

Dans le Royaume de Naples du roi Ferdinand II d'Aragon, la délicate situation stratégique de La Palice qui s'était déjà rendu maître de Castellaneta et osant défier la puissante armée de Gonzalve de Cordoue, fait alors figure d'irréductible, refusant de capituler. À ce propos, dans ses célèbres Diarii (journaux) le chroniqueur italien Marino Sanuto relate avec force détails, quel fut le siège et la délivrance de la citadelle de Ruvo :

.jpg.webp)

« ..(...) Les Français qui sont à l'intérieur, ne sortent pas, sauf quand le peuple a entouré le terrain, qui vaut un quart de mille. Ils sont tristes et ont mis des murs. Monseigneur de La Paliza, gouverneur des Abruzzes et de la terre de Bari était dans ce lieu avec beaucoup d'autres ici même. Il y avait 100 hommes d'armes à l'intérieur, 200 canonniers, 50 fantassins. Ils se tenaient au-dessus des murs, et lorsque 300 soldats se battaient pendant environ quatre heures, Monseigneur de La Paliza, avec les autres seigneurs et hommes d'armes se défendaient virilement avec courage. Le Grand Maître a 1 400 cavaliers avec lui et 3 000 fantassins. Ils prirent ledict lieu par la force et Monseigneur de La Paliza fut blessé à la tête. (...) »[31].

Ayant réussi à percer quelques brèches dans la muraille, Gonzalve se rend cependant maître de la cité et La Palice, grièvement blessé, doit se rendre à Gonzalve de Cordoue, qui le fait conduire sous les remparts et menace de l'exécuter. Les derniers soldats français retranchés dans Ruvo sont attaqués par les Espagnols. Gonzalve ordonne aux troupes françaises de se rendre, en échange de quoi la vie de La Palice sera épargnée. Tel un lion en furie abandonné par ses dernières forces, La Palice vaincu finit sous la contrainte par se rendre entre les mains d'un homme d'armes du capitaine espagnol Don Diego Hurtado de Mendoza, d'une des plus illustres familles d'Espagne. Dans un geste des plus chevaleresques de la part d'un officier supérieur, La Palice jeta au loin le tronçon de son épée, s'écriant avec[32] un rare sang-froid et défiance : « Ni toi, ni un autre ne l'aura jamais de ma main », ce qui fit dire avec quelques admirations par cet officier espagnol :

« Heureux La Palice, que Ferdinand avec toute sa puissance, que Gonzalve avec toute son habileté, me paraissent petit auprès de toi. »

Bien que déclaré vaincu, La Palice dans un dernier baroud d'honneur exhorte néanmoins le lieutenant du Duc de Savoie, un certain Cornon, où il le supplie malgré sa situation désespérée de poursuivre le siège, lui recommandant de ne rien céder aux Espagnols et à continuer le combat jusqu'à l'instant ultime :

« Gonzalve, que vous voyez, menace de m'ôter la vie si vous ne vous rendez promptement. Mon ami, regardez-moi comme un homme déjà mort; et si vous pouvez tenir jusqu'à l'arrivée du duc de Nemours, faites votre devoir. »[33]

La citadelle est finalement prise, mais Gonzalve de Cordoue admiratif de sa bravoure et de son héroïsme fait soigner La Palice par les plus habiles chirurgiens de son armée. Dans une dépêche datée du 8 mars 1503 et rendant compte de l'épilogue tragique de cette défaite mémorable, Antonio Giustiniani, ambassadeur vénitien à Rome de 1502 à 1505, relate le dénouement de cette fameuse bataille :

« ..(...) ..... Les hommes de la terre se sont défendus jusqu'au troisième assaut, le dernier endroit où les Espagnols sont entrés, ils ont pris tous les hommes d'armes et les canonniers, qui étaient 150, (...) qui ont été emmenés à Barletta et ont dû envoyer 10.000 ducats pour leur retour. Dans la bataille d'armes, Monseigneur de La Pelizza fut blessé en présence de Don Diego Mendozza et les quatre galères du Grand Maître de Rhodes (Pierre d'Aubusson) qui étaient en faveur des Français, furent coulées par huit galères et trois bateaux espagnols..(...) »[34].

Remis en liberté après quelques mois d'emprisonnement et guéri de ses blessures, La Palice, rentré dans ses fiefs du Bourbonnais ou de Bourgogne, est nommé capitaine de Pont-Saint-Esprit ().

L'expédition de Gênes (1507)

La Palice reprend par la suite du service et accompagne en le roi Louis XII qui envisage d'envoyer une nouvelle expédition en Italie, afin d'obtenir la soumission de la république de Gênes. Chargé de réprimer la rébellion des Génois contre l'autorité française, Louis XII envoie une armée d'environ 50 000 hommes sous le commandement du lieutenant-général Charles II d'Amboise, afin de prêter main-forte au gouverneur Philippe de Clèves.

La Palice, qui commande l'avant-garde de l'armée française au siège de Gênes, contribue à la prise du fort de la ville. Lors de cette offensive, avec 3 000 fantassins, il donne l'assaut à la montagne de Gênes, foyer de résistance des Génois retranchés dans la forteresse[35]. Au cours du combat, il est grièvement blessé d'une estafilade à la gorge et doit céder le commandement à Robert Stuart d'Aubigny.

S'étant rendu maître de la cité et ayant obtenu la soumission des consuls de la ville, Louis XII fait son entrée solennelle à Gênes le .

La république de Gênes pacifiée, Louis XII revient à Lyon, où il fait son entrée solennelle le [36].

À cette occasion, pour récompenser La Palice, le roi lui fait don des revenus d'un franc-fief de la ville de Lyon appartenant à la Couronne[37].

Agnadel (mai 1509)

La Palice est envoyé en Vénétie combattre la République de Venise.

En 1509, Louis XII a la tête d'une armée considérable de quelque 30 000 hommes, dirigée par le maréchal de Chaumont d'Amboise (Charles II d'Amboise), décide de s'emparer de plusieurs places fortes de Lombardie. Chabannes participe au siège de Treviglio puis à la bataille d'Agnadel (14 mai 1509) qui s'achève par une victoire française.

L'historien Luigi da Porto nous apprend dans ses lettres que, durant cette effroyable bataille où ont été tués plus de 15.000 combattants vénitiens, Chabannes qui guerroya durement au gain de cette victoire, tenta en vain de libérer le roi tombé entre les mains des Estradiots, mais parvint cependant très vite à reprendre le dessus.

Jacques II de Chabannes qui sert à l'arrière-garde de l'armée comme lieutenant-général du roi, assiste à la capture du fameux condottière Bartolomeo d'Alviano (« l'Alviane ») blessé et fait prisonnier par son frère Jean de Chabannes seigneur de Vandenesse.

Cette défaite cuisante de l'armée vénitienne, commandée conjointement par Niccolò di Pitigliano et par son cousin Bartolomeo d'Alviano, est relatée dès le 18 mai 1509 dans la correspondance[38] de Luigi da Porto, historien de la Ligue de Cambrai originaire de Vicence, qui évoque la capture du généralissime et l'action militaire des deux frères de Chabannes. La Palice est de nouveau blessé. Plusieurs témoins de la bataille, français ou italiens relatent cet incroyable épisode, de même que dans la Chronique de Bayard, écrite par Jacques de Mailles. Dans ses Vies sur les Grands Capitaines Etrangers, Brantôme en donne la synthèse suivante:

« (...) Barthelemy d'Alviano a esté de son temps un très grand capitaine, mais pourtant estimé plus vaillant, hardy et hazardeux, que sage, considéré et prudent. Deux conditions contraires qui ont servy à aucuns (...) ainsi qu'il luy arriva à la Bataille d'Agnadel, contre nostre grand roy Louis Douzième sur lequel il donna et le chargea furieusement sans considération, contre l'avis du comte de Péttillano, général de l'armée des vénitiens. (...) Le Roy qui combattoit vaillamment, ne chauma pas de son costé; et pour ce, la bataille gagnée est mis à mort pour le moins quatorze à quinze Mille hommes, et ledict Alviano blessé et pris, et tombé entre les mains du brave M de Vandenesse, frère de M de La Pallice, le comte de Pétillano voyant ses gens de pied deffaictz, se retira un petit plus vite que le pas de sa gendarmerie et cavalerie restée de la mortalité, avec peu de pertes de nos braves françois »[39].

.jpg.webp)

Guerre de la ligue de Cambrai contre Venise

Quatre mois après ce succès, la coalition des États de la ligue de Cambrai (Louis XII, Maximilien d'Autriche, Ferdinand d'Aragon, Jules II) décident de porter le conflit contre les troupes vénitiennes d'Andrea Gritti jugées menaçantes des intérêts territoriaux de la France et des Habsbourg. Louis XII envoie une armée d'environ 10 000 hommes commandée par La Palice pour porter secours à Maximilien Ier. Au mois d', une armée allemande et une armée française placées sous les ordres de La Palice entament le siège de Padoue.

L'empereur souhaitant hâter la reddition de la place, La Palice réunit ses capitaines, dont Bayard, pour leur faire part de ce désir. Afin de contrer l'offensive militaire de l'infanterie vénitienne de Niccolò di Pitigliano, La Palice est nommé commandant en chef d'une importante armée. D'après les mémoires du Loyal Serviteur, il se range à l'avis de Bayard selon lequel les gentilshommes français sont prêts à combattre dans les rangs allemands, craignant cependant que l'arrivée des chevaliers français parmi les fantassins de l'Empereur, de basse extraction, ne provoque du désordre. Malgré d'incontestables succès militaires, l'offensive austro-française se heurte néanmoins à la résistance des Padouans. Seize jours plus tard, devant l'impossibilité de se rendre maître de la place, Maximilien d'Autriche ordonne d'abandonner les opérations et se retire dans son pays, au grand désarroi de La Palice.

Lors de la guerre de la ligue de Cambrai engagée contre la république de Venise, La Palice participe aux sièges de plusieurs places fortes de Vénétie, dont Castel Nuovo di Quero où il fait prisonnier[40]. Girolamo Miani (Jérôme Emilien). Arrivé dans la région de Padoue, Jacques de La Palice qui combat contre la Ligue de Venise, entreprend le siège de la citadelle de Monselice, qui capitule le et est réduite en cendres. Plusieurs chroniqueurs italiens se font l'écho de ce brillant exploit militaire de Jacques de Chabannes, dont Pietro Bembo, qui écrit à ce propos dans son Histoire de Venise :

« Au cours de ces évènements, Moncelice a été pris par l'ennemi. Les efforts du français La Palice, dans cette action ont été remarquables. »[41]

D'après les Lettres historiques écrites à partir de 1509 par Luigi da Porto, capitaine d'infanterie pendant la Ligue de Cambrai et ami de Bembo, ce dernier donne le premier éloge de cette brillante entreprise militaire au Français Monsignor de La Palissa, et attribue au contraire à l'Espagnol l'infamie d'avoir tué le capitaine de la citadelle, Sebastiano Navagero, frère d'Andrea Navagero, qui tenait la garnison de la forteresse avec dix canons et plus de 600 fantassins.

L'évocation de cette prise quasiment « miraculeuse » du château de Moncelice se trouva également décrite chez plusieurs autres contemporains et notamment dans les Mémoires du maréchal Robert III de La Marck qui souligna les prouesses stratégiques du commandant de La Palice; ce qui fit aussi écrire au cours du XVIIe, par l'historien Jean Royer de Prade :

« (…) Jacques de Chabannes de La Palice, qui les commandoit (les Français) monta le premier à la brèche et depuis il en eut pour récompense de la reine Anne de Bretagne, une chaîne d'or de grand prix. (…) »[42]

Dans le lignage d'une illustre et très ancienne famille vénitienne ayant donnée plusieurs doges à la ville de Venise (Famille Mocenigo), l'un des leurs, Andréa Mocenigo, sénateur vénitien et historien, ami d'Andrea Gritti, fit paraître en 1525 un petit ouvrage écrit en latin sur La Guerra di Cambrai, où il relève tout particulièrement les nombreuses prises d'otages ou atrocités guerrières commises par les troupes françaises :

« Andrea Gritti et Antonio Giustiniano avec le plus riche butin ont été emmenés en France. Dans cette guerre, il y a beaucoup de Français achevés, entre autres le seigneur de Boisy et le seigneur de La Pallice, qui dit-on, furent tués ou blessés (…) »[43]

En 1511, La Palice prend part au conflit qui oppose les Espagnols au pape Jules II et succède à Chaumont d'Amboise à la tête des troupes françaises en Italie. Envoyé en Lombardie, dans le Frioul, dans le trévisan et en Vénétie, La Palice repousse l'armée vénitienne. Dans une lettre du roi Louis XII adressée le 28 février 1511 à Marguerite d'Autriche, il est fait mention de la reprise de la ville de Brescia sur l'armée vénitienne, à la suite des nombreux pillages et saccages des troupes françaises. Prêtant main forte aux troupes envoyées par Maximilien Ier, sous l'action héroïque du chevalier Bayard et sous le commandement de Gaston de Foix duc de Nemours, les français après des efforts inouïs, s'étaient finalement rendus maîtres de plusieurs places.

À ce propos, dans cette correspondance de Jean Le Veau ambassadeur particulier de l'archiduchesse, celui-ci mentionna en toute clarté :

« Monsr de La Paliza à la prinse (la prise) de Bresse (Brescia) a esté blessé à la teste d'une ocquebute (Arquebuse) dont le roy est marry (désolé) ».

Grand Maître de France (1511)

Ayant succédé à Charles II d'Amboise neveu du célèbre cardinal Georges d'Amboise, La Palice obtient en mars 1511 la prestigieuse charge de Grand maître de France, devenant ainsi le troisième membre de la Maison de Chabannes à être promu à cette dignité.

Au cours d'une quatrième ambassade passée à la Cour de France en , le Florentin Nicolas Machiavel, qui étudie et observe alors les mœurs politique françaises, écrivit dans son fameux Ritratto di Cose di Francia quant à l'organisation et au fonctionnement du pouvoir exécutif absolu, alors en vigueur dans la France de ce début du XVIe siècle :

« (…) Les Grands Maîtres du roi sont au nombre de huit, sans salaire bien déterminé, les uns ayant mille francs, les autres moins, comme il plait au roi. Le grand maître qui a succédé à Monseigneur de Chaumont est Monseigneur de La Palisse, dont le père exerça aussi cette charge. Il touche 2 000 francs et il a le pas sur les autres maîtres d'hôtel. (…) »

.JPG.webp)

La bataille de Ravenne (1512)

Au début de l'année 1512, quand le jeune Gaston de Foix-Nemours arrive en Italie pour prendre le commandement de l'armée française, La Palice le seconde. Sous ses ordres, il se porte aux secours des Bolonais assiégés par les troupes espagnoles et vénitiennes. Il réussit à faire lever le siège de Bologne, suivit dès le 18 février 1512 du malheureux Sac de Brescia. Le , le commandant de La Palice participe à la célèbre bataille de Ravenne. Cette victoire française sur les Espagnols voit la mort de Gaston de Foix et La Palice est désigné pour lui succéder comme commandant en chef des armées d'Italie. Parmi les nombreux chevaliers qui périssent dans la bataille se trouve également le capitaine Yves II d'Alegre[44] de Tourzel, beau-frère de La Palice et commandant de l'arrière-garde française. Ainsi que le confirma le chroniqueur François Guichardin dans sa fameuse Storia di Italia, la disparition de Gaston de Foix et celle d'Yves d'Alègre jetèrent la consternation dans les rangs de l'armée française.

.jpg.webp)

Au lendemain de la victoire de Ravenne, La Palice fait prisonnier le cardinal Jean de Médicis, futur pape Léon X et légat du pape Jules II. Ce prélat, après avoir gagné la confiance des cardinaux ayant prêté allégeance à Jules II, essaie d'entrer en relation avec la curie romaine, en vue de procéder à une négociation diplomatique. Face à cette situation, La Palice doit opter pour un délicat compromis politique et diplomatique. Dans un ouvrage du XVIIe siècle sur L'Histoire ecclésiastique, l'abbé Claude Fleury résume les intrigues de cet événement :

« Il demanda permission à La Palice d'envoyer à Rome pour ses affaires particulières Jules de Médicis commandeur de Rhodes (Clément VII), son cousin-germain; il promit de solliciter le Pape et ses amis à payer sa rançon faisant accroire qu'il n'auroit pas plutôt recouvré sa liberté, qu'il accommoderoit la France avec le Saint-Siège. Sur cette promesse il obtint sa permission. Jules de Médicis vint donc à Rome et eut une audience secrète avec le pape, à qui il représenta la perte des François à la Bataille de Ravenne ; la mauvaise intelligence entre La Palice et le cardinal de Saint-Séverin (Federico Sanseverino) la désertion d'un grand nombre de soldats qui s'étoient enrichis du pillage de Ravenne ; l'armée des Suisses qui commençoient à paroître sur les frontières du Duché de Milan et l'obligation où se trouveroit La Palice d'y retourner avec la meilleure partie de ses troupes, pour garder ce Duché. Enfin il n'oublia rien pour persuader au Pape, que les Victorieux avoient beaucoup plus perdu dans la dernière action que les Vaincus: que l'armée françoise étoit entièrement ruinée et que bientôt on verroit une révolution de la Ligue. »

Début 1513, le peintre Raphaël immortalisa la délivrance du cardinal Jean de Médicis devenu Pape sous le nom de Léon X. À cet effet, le maître d'Urbino fit exécuter une saisissante grande fresque pour le palais du Vatican (Chambre d'Héliodore) intitulée La Délivrance de saint Pierre, et comme l'affirma dans ses travaux d'investigation Giovanni Pietro Bellori[45], confirmés aussi par Giorgio Vasari, cette fresque interprète la capture à Ravenne du Légat par les troupes de La Palice et de sa délivrance miraculeuse, permettant son accession au trône de Saint Pierre (chaire de saint Pierre).

La victoire de Ravenne, qui est une victoire à la Pyrrhus, ne consolida en rien la position stratégique des Français en Italie, car La Palice, au lieu de marcher en direction de Rome, reçoit l'ordre de se replier dans le duché de Milan, assiégé par les Suisses. Cet affaiblissement des forces françaises est notamment par Nicolas Machiavel[46] :

« Les Suisses enfin s'étaient mis en marche; mais plus prudents que dans leurs précédentes expéditions, ils s'étaient hâtés de se joindre aux Vénitiens. Les deux armées réunies comptaient plus de trente mille hommes; il n'en restait aux Français qu'environ douze mille. Un décret de l'Empereur qui ordonnait à tous ses sujets de quitter le service de la France acheva d'affaiblir l'armée de La Palice. Pour comble de maux la discorde se mit entre les chefs et la désertion parmi les troupes. Un léger échec, éprouvé sur l'Adda, vint décider du sort de la campagne, et les vainqueurs de Ravenne se trouvèrent repoussés jusqu'au pied des Alpes deux mois après cette mémorable journée. »

L'alliance des armées helvète[47] et vénitienne s'apprêtant à occuper le Milanais complique la stratégie suivie par La Palice. Celui-ci s'empresse d'adresser un courrier à Jacques de Silly, trésorier général de Normandie et intendant de l'État de Milan. Toutefois, la lettre tombe entre les mains de quatre estradiots albanais et est portée au provéditeur Andrea Gritti qui, l'ayant fait lire en son Conseil, décide de laisser l'armée du pape et du roi d'Espagne en Romagne pour entrer en territoire milanais. La plupart des chroniqueurs du temps relatent avec quelques variantes la capture du cardinal Jean de Médicis, qui finit par réussir par son entremise auprès du Saint-Siège à mobiliser les armées du pape contre les Français. Malgré cette victoire en demi-teinte, l'attitude de La Palice, qui s'est trop attardé dans Ravenne pour livrer la ville au pillage, permet aux troupes de la Sainte-Ligue de se ressaisir afin de parvenir à chasser les Français de Lombardie. L'armée de La Palice doit finalement se replier vers le duché de Milan. Paradoxalement, en dépit de lourdes pertes et contrairement aux commentaires émanant des chroniqueurs transalpins ou espagnols du temps, la stratégie militaire observée à Ravenne par La Palice et Yves d'Alègre avait en fait parfaitement opéré :

« La technologie, quoi qu'il en soit, ne décide pas toujours du destin des batailles. À Ravenne, le camp du vice-roi de Naples fut vaincu à la suite d'un pilonnage massif de l'artillerie hispano-pontificale de Pedro Navarro réussit à tenir tête aux bataillons de lansquenets grâce à ses astucieux dispositifs de défense, en revanche, la cavalerie lourde de La Palice fit des merveilles en s'imposant tactiquement face à la cavalerie espagnole et en prenant l'infanterie à revers, 14 000 hommes tombèrent ce jour-là, dont Gaston de Foix. De ce fait, les Français privés de leur chef charismatique et des lansquenets rappelés par l'empereur Maximilien, remportèrent une victoire à la Pyrrhus[48]. »

Peu après l'éprouvante et fragile victoire de Ravenne, La Palice qui avait succédé comme commandant en chef à Gaston de Foix-Nemours ordonna la retraite dans le duché de Milan de l'infanterie française et s'employa scrupuleusement à obtenir la soumission et la loyauté au roi de France de plusieurs places fortes milanaises. Ainsi , dans une missive envoyée de Milan et datée du 15 mai 1512 à son souverain seigneur, La Palice qui se porte garant de la parfaite maitrise du territoire Milanais en missionnant l'un de ses capitaines et s'empressa expressément de rassurer le roi :

" Nous , Jacques de Chabannes, chevalier de l'ordre , seigneur de La Palisse et grant maistre de France, promettons au roy nostre souverain seigneur que Anthoine de Mondragon, homme d'armes des ordonnances dudit seigneur, soubz nostre charge,

La défense du royaume de Navarre (1512)

Rentré en France à l'automne, La Palice est envoyé en dans les Pyrénées pour secourir Jean d'Albret, roi de Navarre, dont le royaume de Navarre est attaqué par les troupes de Ferdinand le Catholique.

Disposant d'une armée de 10 000 hommes et de 50 canons, La Palice et le roi de Navarre décident de faire le siège de Pampelune, afin de couper l'avancée de l'infanterie du duc d'Albe. Ce dernier réussit à déjouer les plans de ses adversaires et envahit depuis Saint-Jean-Pied-de-Port toute la Haute et Basse Navarre.

Chargé de reconquérir le royaume de Navarre, La Palice se borne à exécuter les ordres de Louis XII qui s'engage à garder auprès de lui, à Blois, la reine Catherine de Navarre. La campagne se termine par un échec et Jean III d'Albret perd la souveraineté de ses territoires situés au-delà des Pyrénées, conservant la Basse-Navarre (Saint-Jean-Pied-de-Port, Le Palais).

La guerre en Artois : la bataille de Guinegatte (1513)

Menacée dans ses frontières au sud ( en Navarre ) et au nord ( en Artois ) ; une coalition politique austro-anglaise, avec l'aval du roi d'Espagne, décida de l'invasion de la France.

Après une trêve de quelques mois, Henri VIII venait de débarquer à Calais, le , afin de faire le siège de Thérouanne, défendue par le gouverneur Antoine de Créquy, possession du roi de France enclavée dans le comté d'Artois, qui, depuis la Paix d'Arras (1482) et la mort de Marie de Bourgogne, appartient à la maison de Habsbourg (en la personne de Charles de Habsbourg, sous la régence de Maximilien, son grand-père).

Envoyé par Louis XII en , La Palice est chargé de ravitailler la ville assiégée par les troupes de George Talbot, renforcées par des troupes envoyées par Maximilien.

Fin , l'armée française de secours engage la seconde bataille de Guinegatte, mais subit une défaite humiliante. Avec plusieurs gentilshommes placés sous la direction de M. de Piennes (Louis de Hallewin) qui a succédé à M de La Gruthuse ( Jean V de Bruges ) comme gouverneur de Picardie, voit La Palice combattre très courageusement aux côtés de son beau-frère Jean de Sarcus capitaine général des légionnaires de Picardie.

Robert Macquereau, chroniqueur originaire de Valenciennes, relate à propos des premiers et terribles affrontements avec l'armée anglaise :

%252C_Triumphzug_Kaiser_Maximilians.jpg.webp)

« (…) Le seigneur de La Palice, franchois (français) sachant leur venue, les vint rencontrer avec chinc cens lances (500 lances = environ 3 000 hommes) ; les anglois, voiant que les franchois tendoient de charger sur eulx, se mirent en leur caroix (campement) comme gens sachant engager la guerre, ayant de la petite artillerie, vollant de quoy tellement besognèrent avec leurs armes, qu'ilz tuèrent de III à chinc cens franchois (de 300 à 500 français) en la place. (…) »[49]

Mais, devant la résistance des troupes anglaise, l'armée du roi de France doit se résoudre à battre en retraite. La Palice est blessé et fait prisonnier (ainsi que Pierre Terrail de Bayard et Louis Ier de Longueville) puis parvient à s'échapper. Le souverain anglais Henri VIII, qui se trouva en personne au camp de Guinegatte, note dans une lettre officielle qu'il adresse le à Marguerite d'Autriche :

« L'on dict aussi que le sieur de La Palice est blessé ou tué, nous n'en sçavons pas encore la vérité, mais dès que nous aurons les congnoissances et certainnetés de toutes choses vous en avertirons. »[50]

Thérouanne est finalement conquise le par les Anglais.

Le second mariage de La Palice (1514)

De retour en France, La Palice se trouve impliqué dans un contentieux avec le chapitre de Dol-de-Bretagne et se voit condamné à payer une amende de 3 000 livres tournois. À cette fin, la reine Anne de Bretagne offrit sa médiation afin d'acquitter en son nom la dette de M. de Chabannes[51].

La nouvelle donne de la politique diplomatique des Valois par le traité de Dijon du scelle la défaite française et la fin du rêve italien de Louis XII. La Palice s'échappe peu après la conclusion de la paix et se retire sur ses terres, au château de La Palice.

En dehors des mortifères champs de bataille, cette année 1514 s'annonça pour La Palice comme une année enfin apaisée, agrémentée de plusieurs cérémonies officielles, ou nuptiales, à commencer par la sienne propre. Comme grand officier de la Couronne et de par sa charge de grand maître de France, La Palice assiste aux obsèques[52] de la reine Anne de Bretagne à la basilique de Saint-Denis, le .

Quelques jours après cet événement et après plusieurs années de veuvage, le , La Palice grand-maître de France âgé de 44 ans, convola pour la seconde fois en justes noces, en épousant au château de La Fère, en Picardie, en présence de Marie de Luxembourg et du duc de Suffolk, Marie de Melun[53] fille cadette de Jean III de Melun seigneur d'Antoing originaire du Tournaisis âgée de 29 ans, issue de la maison de Melun parente ( nièce ) du connétable Louis de Luxembourg-Saint-Pol par sa mère et veuve de Jean V de Bruges de La Gruthuse, de qui elle a trois enfants mineurs. Marie de Melun descend originellement de l'ancienne lignée française des premiers Vicomtes de Melun ( Comté de Melun ) seigneurs de La Borde le Vicomte ( Châtillon-la-Borde ) et de Moisenay, depuis Adam II de Melun seigneurs et bâtisseurs de l'impressionnante [54]forteresse de Blandy-les-Tours seigneurie proche de Melun située dans la Brie, de Nantouillet en Île-de-France, de Tancarville en Normandie, de Montreuil-Bellay en Anjou, etc. dont l'un des descendants Jean Ier de Melun (à moins que ce ne soit son petit-fils Guillaume IV de Melun, seigneur du Château de Montreuil-Bellay et appartenant à la Comté de Tancarville) lequel fonda en Comté de Flandre la première souche nobiliaire de la Maison dite de Melun-Antoing, seigneurs et comtes d'Épinoy en Artois (ce lieu est actuellement la ville de Carvin , parfois appelé Carvin-Epinoy Voir : Liste des seigneurs, comtes, puis princes d'Épinoy).

Lors de son remariage avec La Palice, cette dernière confie en tutelle ses trois enfants mineurs du premier lit à deux magistrats échevins de la ville de Bruges[55]. Sa dot se montant à 16 000 livres tournois, Marie de Melun héritière d'une partie des biens de Pierre II de Luxembourg-Saint-Pol , apporte également lors de son remariage avec La Palice les trois baronnies du Perche-Gouët[56] : Authon, Montmirail et La Basoche-Gouêt.

Cette année 1514 fut en effet une année des plus importantes et particulièrement symbolique sur le plan émotionnel et familial, dans la vie personnelle du Grand maître Jacques II de Chabannes de La Palice. En juillet 1514, il aida puissamment de par son influence bienveillante auprès du roi Louis XII, servant de procureur spécial de son frère cadet le protonotaire apostolique messire Antoine de Chabannes, pour l'obtention et à l'accession de son ordination souhaitée comme prince de l'Église, à l'évêché vacant de la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay.

Remariage et mort de Louis XII.

Louis XII se remarie le 9 avec la princesse Marie Tudor à Abbeville, capitale du comté de Ponthieu. Accueilli par François d'Angoulême parent du roi (le futur François Ier) au port de Boulogne, l'entrée solennelle de Marie d'Angleterre à Abbeville est des plus somptueuse.

En ce début du XVIe, bien que la construction de la Collégiale Saint-Vulfran d'Abbeville fut pratiquement achevée, la cérémonie religieuse du mariage royal eut lieu dans l'ancien Hôtel de La Gruthuse, alors propriété de la seconde épouse de Monsieur de La Palice, qui comme l'affirme le Bibliophile Jacob dans son ouvrage sur le Roy des Ribauds est présent aux festivités[57].

Cet hôtel particulier, commencé par le maréchal Philippe de Crèvecœur d'Esquerdes, est ensuite transmis à son beau-frère Jean V de Bruges, seigneur d'Ussé de Famechon, etc.gouverneur d'Abbeville et lieutenant général de la Picardie, qui agrandit considérablement la demeure en lui apportant tout un luxe princier. Après sa mort survenue en 1512, cet hôtel particulier devint la propriété de Mme de La Gruthuse, en réalité de sa veuve Marie de Melun ( sa 3e épouse ) qui vient de se remarier avec La Palice[58].

Voici, relaté sous la plume de l'érudit Jean Macqueron[59], quel fut le cérémonial du mariage de Louis XII :

« Deux ans après la mort de Jean de Bruges, le 9 octobre 1514 fut célébré a Abbeville, en l'Hôtel de La Gruthuse, le mariage de Louis XII (52 ans) et de la toute jeune et sémillante princesse Marie d'Angleterre (18 ans), sœur de Henri VIII. Le mariage fut célébré dans une des salles de La Gruthuse qui avait été tendue de drap d'or et transformée en Chapelle. À cette occasion, se trouvaient réunis en ce logis de La Gruthuse les 200 gentilhommes de la maison du roy, tous en ordre, tenant chacun dans la main une "ache" d'arme (Hache d'armes). Et pareillement tous les archers de la garde. La princesse d'Angleterre logeait dans la Chaussée Saint-Gilles dans un hôtel particulier situé, disait-on fort joliment "à un trajet d'arc" du logis du roi »[60].

Deux mois plus tard, La Palice vend la vicomté de Châtellerault à la duchesse Anne de France (Anne de Beaujeu), fille de Louis XI[61].

Louis XII meurt le . À l'occasion d'un dîner organisé à l'hôtel des Tournelles peu après les obsèques, La Palice Grand Maître de la Maison du roi aurait déclaré : « Tous les serviteurs du feu roi sont-ils ici ? ». Devant la réponse affirmative des convives, il aurait poursuivi : « A ceste heure Messeigneurs, je vous fait assavoir que le roy notre Sire, Loys douzième de ce nom est trépassé de ce siècle à l'autre et que notre maistre est mort et que nous n'avons plus de maistre pour ce chacun se pourvoye là où il se pourra pourvoir, et en signe de vérité, je romps mon baston et le jette à terre ». Après quoi tous les grands seigneurs du royaume s'écrièrent : « Le roi est mort, vive le roi ! ».

Les débuts du règne de François Ier (1515-1520)

%252C_roi_de_France_-_Google_Art_Project.jpg.webp)

Le roi défunt n'ayant pas d'héritier mâle, c'est le fils de son cousin, François Ier, de la maison de Valois-Angoulême qui lui succède à l'âge de 20 ans.

L'avènement

François Ier effectue des changements des hautes fonctions : Antoine Duprat devient Chancelier de France ; René de Savoie, oncle maternel du roi, est nommé gouverneur et grand sénéchal de Provence ; Charles III de Bourbon devient connétable de France. La Palice perd sa charge de Grand maître de France au profit d'Artus Gouffier de Boisy, mais est élevé à la dignité de maréchal de France le .

Aux lendemains de fastueuses réjouissances à l'Hôtel des Tournelles et du sacre à Reims du nouveau roi (25 janvier 1515), Jacques de Chabannes de La Palice fait partie parmi les maréchaux de France du cortège officiel du 15 février 1515, lors de la Joyeuse Entrée du roi à Paris. Vêtu d'un riche pourpoint, il y figure en bonne place, si l'on en croit Théodore Godefroy historiographe de la cour :

« Après (viennent) Messeigneurs les Mareschaux de France. C'est à sçavoir le seigneur Jean Jacques (Jacques de Trivulce), Monseigneur de La Palice avec l'Ordre[62] et Monseigneur de Lautrec (Odet de Foix) & Monseigneur de Boisy (Artus Gouffier de Boisy), grand Maistre de France, tous acoustrez d'une parure. C'est assavoir la moitié de toile d'argent et dessus drap d'or frisé deschiqueté, avec un grand bord d'estocs environnez de rouleaux, sur lesquels estoit escripte la devise particulière de chascun d'eulx »[63].

À peine nommé au maréchalat, La Palice est signataire le [64] du « traité d'alliance et de confédération » conclu entre François Ier et Jean III d'Albret, roi de Navarre.

Le roi lui attribue, le [65], les revenus tirés des francs-fiefs et acquêts du Rouergue, jadis province dont son père Geoffroy[66] avait été en 1480 sénéchal (sénéchaussée de Rouergue) et gouverneur de Rodez.

Il reçoit aussi une des quatre charges de commissaire enquêteur, chargé de contrôler auprès des juridictions provinciales (bailliages et sénéchaussées) l'usage des deniers publics[67] aux côtés de Guillaume Gouffier de Bonnivet, d'Artus Gouffier de Boisy et de René de Savoie), cette charge devant assurer à chacun d'eux un confortable revenu :

« (…) lesqueltz offices, tant d'enquesteurs que de controlleurs (…) ilz eurent plus de soixante à quatre vingtz mille livres. »[68] Hormis sa pension de maréchal de France, ainsi surajoutée du revenu annuel (comme contrôleur des octrois) de plus de 80 000 livres, faisait de Monsieur de La Palisse l'un des grands officiers de la couronne des plus riches[69] de France.

Le nouveau roi, qui a un impérieux besoin de trésorerie, décide de lever dans le Lyonnais une augmentation de taille d'environ 600 000 livres, destinée à payer les soldes des gens de guerre. Cette nouvelle imposition est confirmée le par une ordonnance[70] signée par le roi lui-même, ainsi que par le connétable de Bourbon, le seigneur de Lautrec, le seigneur de Boisy et le maréchal de La Palice.

Au début du XVIe siècle, l'ordre de l'Annonciation de la Vierge Marie, fondé par Jeanne de France et par le père Gabriel-Maria Nicolas, commence à avoir une grande expansion dans le royaume de France, ainsi que dans les Pays-Bas des Habsbourg[71], où des fondations ont lieu à Louvain, Bruges, Arras, etc. Revenus en Artois au printemps de l'année 1515, La Palice et sa femme vont à Béthune rendre visite à Isabelle de Luxembourg[72], mère de la nouvelle épouse du maréchal. La Palice et son épouse se font représenter sur l'un des vitraux[73] de l'église du monastère (lui, avec un riche tabar sur son armure). Sur l'un des vitraux de ce monastère où figurait un écu ovale « parti de Chabannes et de Melun, de gueules au lion d'argent », se voyait l'inscription suivante : « JACQUES de CHABANNES, CHEVALIER, Sgr de La Palice, MARESCHAL de FRANCE et dame MARIE de MELEUN ont donné cette verrière »[74].

La cinquième guerre d'Italie (1515-1516)

Malgré la perte de la quasi-totalité des places italiennes, les ambitions politiques de François Ier, qui affiche à son tour ses prétentions sur le Milanais, rallument la guerre.

L'armée française entre dans le Piémont à travers les Alpes. L'avant-garde, commandée par La Palice, passe par le col de Larche, surprenant les Suisses et les Italiens, et enlève Villafranca Piemonte où le général italien Prospero Colonna est vaincu et capturé[75]. Il s'avance alors jusque dans le Milanais et est un des conseillers du roi lors de la bataille de Marignan (14 septembre 1515), victoire française que scelle le traité de Noyon[76] (13 août 1516), dont La Palice est signataire.

Années de paix (1516-1520)

La paix revenue, La Palice remplit plusieurs obligations familiales. Le maréchal et sa deuxième épouse interviennent et se portent garants en tant que tuteurs de leurs enfants mineurs nés du Ier lit et déclarent être les héritiers légitimes de divers fiefs compris dans la Pairie de Silly (pairie de Hainaut), intégrant les arrières fiefs de la principauté de Stennhuyse relevant du pays d'Alost, fiefs hérités de Jean V de Bruges.

« 9 Janvier 1516 - Madame MARIE de MELUN et Messire JACQUES de CHABANNES seigneur de La Palisse, comme tenant le bail durant la minorité de Messire Loys (Louis) et Règne (René) de Bruges, enfants de ladite dame et de Monsr Jean de Bruges, son premier mari »[77]

Quelques mois plus tard La Palice assiste également, le , au mariage de sa nièce Françoise de Chabannes[78], veuve du maréchal de Savoie, avec Jean de Poitiers, père de la favorite, Diane de Poitiers, également présente[79].

Un peu plus tard, Chabannes rentre en France, puis reprend le chemin de l'Italie comme ambassadeur plénipotentiaire auprès du Saint-Siège. Au côté du chancelier Antoine Duprat, La Palice est des signataires[80] du concordat de Bologne imposé au pape Léon X.

Par lettres patentes du enregistrées devant la Chambre des comptes de Paris, François Ier lui fait don en viager du château[81] et de la seigneurie royale de Compiègne, ainsi que de tous les droits, revenus et émoluments qui leur sont adjoints, sauf les gratifications pécuniaires tirées de la forêt de Compiègne, le roi se réservant les bénéfices de la vénerie. La Palice est autorisé à faire de ce domaine sa demeure principale.

Le roi, qui a une véritable prédilection pour cette « bonne ville » de Picardie, assiste en personne le , en présence de l'abbé commendataire de l'abbaye Saint-Corneille de Compiègne, à l'ostension solennelle du Saint-Suaire, offrant pour conserver cette étoffe sacrée une magnifique châsse en or, ouvragée de vingt-deux boutons d'or enrichis de pierreries et de perles, attachés à vingt fleurs de lys d'or.

La paix revenue, La Palice qui fait partie des officiels royaux, où il assiste le 12 mai 1517, à l'entrée solennelle à Paris, de la reine Claude de France, épouse de François Ier . Avec plusieurs autres grands seigneurs et dames de la cour, il accompagne François Ier, la reine Claude et Louise de Savoie à l'abbaye Notre-Dame de Fontevraud le , à l'occasion de la prononciation[83] des vœux de Madeleine d'Orléans, sœur naturelle du roi. Dans ces cortèges officiels et publics commencé par ce jeune roi de France; en ce dimanche 2 août 1517, accueilli par le bailli Jehan de La Barre, le maréchal de La Palice fait partie des officiels royaux accompagnant en Normandie l'entrée solennelle à Rouen du roi François Ier et de la reine Claude de France. Toujours en cette même année 1517, le seigneur de La Palice reçoit du souverain une somme de 8 000 Écus d’or reçue en récompense de ses loyaux services et est nommé Grand veneur de France[84].

En , le roi se rend en Anjou, province donnée en apanage à sa mère Louise de Savoie, qui réside au logis royal du château d'Angers. Son « entrée royale » dans la ville d'Angers[85] le samedi , est organisée avec magnificence et solennité. La Palice est présent dans le cortège, monté sur une haquenée blanche caparaçonnée de ses armoiries et vêtu d'un riche pourpoint tissé de soie et de fils d'or.

Les nombreux faits d'armes du maréchal, déjà remarqués dans diverses œuvres littéraires de son temps, le sont notamment dans celle de François Desmoulins de Rochefort parue vers 1520, les Commentaires de la guerre gallique, où il compare La Palice à l'un des sept généraux de Jules César.

En 1519, il est envoyé en Champagne pour y lever des troupes destinées à la gendarmerie du roi.

La Palice achète en Vendômois[86] la seigneurie de Les Hayes, située près du château de la Possonnière au sud de Montoire-sur-le-Loir.

Une transformation de la ville médiévale de La Palisse sous l'impulsion de Jacques II de Chabannes, commence vers 1519, année où, parti pour la Terre sainte, Jacques Lesaige riche marchand drapier de Douai note dans son journal de voyage[87], être passé par La Palisse, ville qu'il décrit comme « laide et sale ». Il nous est facile d'imaginer quelle devait être alors l'insalubrité de la rue Notre Dame, rue très pentue ancienne route royale en direction de Lyon où les voyageurs faisant halte à l'hostellerie du Puits de l'Image (hôtel du XVe, classé monument historique), étaient inexorablement confrontés en temps de pluie, à la boue ou au ruissellement des égouts.

À l'imitation du roi qui lance en 1519 le chantier du château de Chambord, le maréchal se préoccupe à partir de 1520 de réaménager son château de La Palisse, avec l'aide de divers artisans ébénistes italiens ayant travaillé pour l'atelier de Sebastiano Serlio[88]. Sa seconde épouse, Marie de Melun, dirige seule les travaux[89] durant les campagnes militaires de son mari les années suivantes.

En , La Palice accompagne François Ier à Ardres où a lieu l'entrevue avec le roi d'Angleterre Henri VIII, dite du camp du Drap d'Or. Il y tient l'office de juge de tournois[90].

Bien qu'éloigné de sa province natale, le maréchal de La Palice soucieux de ne pas déroger à ses « devoirs administratifs » est le signataire, le par l'intermédiaire de son procureur François d'Obeilh, de la Coutume du Bourbonnois[91].

Les débuts de la guerre (1521-1522)

Au début de mars 1521, Charles Quint[92], résolu à récupérer la totalité de la province d'Artois, alors ravagée par une terrible épidémie de peste, entre en guerre contre la France, après avoir ordonné aux gouverneurs des principales places fortes (Saint-Omer, Bapaume, Arras, Aire, Lillers, Béthune, etc.) de s'équiper militairement et de procéder au recrutement de contingents, afin de résister à l'intrusion et aux pillages des troupes françaises.

En août 1521, afin de favoriser un rapprochement diplomatique en vue d'une alliance avec l'Angleterre, La Palice retourne en Artois aux côtés du chancelier Antoine Duprat, ambassadeur plénipotentiaire du roi aux conférences organisées à Calais avec une délégation anglaise dirigée par le cardinal d'York, Thomas Wolsey.

Dans une lettre envoyée le 5 août 1521 à François Ier, La Palice exprime ses inquiétudes face aux agissements des Flamands en faveur de Charles Quint :

« Sire, moy de Chabannes (secrétaire du Chancelier Duprat) ay eu nouvelles de Flandres par ung homme que j'avoys envoyé là pour entendre ce qu'ils faisoyent, que ceulx de Flandres ont octroyé au roy catholique cent cinquante mille francs et ceulx d'Arthois, cinquante mille francs payables en deux moys. J'espère sçavoir en bref ce que auront octroyé les autres pays pour le vous faire entendre. Il n'y a riens de plus vray qu'il y a vingt mille lansquenets et quelques gens à cheval mal en ordre. A Calais le Ve jours d'Aoust 1521. »[93].

Les négociations n'ayant pas abouti, La Palice est relevé de ses fonctions et remplacé par Olivier de La Vernade, seigneur de La Bastie. Il est chargé de surveiller les frontières, puis de conduire une armée de quelque 3 000 hommes au secours de la ville de Tournai, enclave royale dans le comté de Flandre[94], assiégée par les troupes de Charles Quint, qui finissent par faire capituler la ville (3 décembre 1521), puis la citadelle (18 décembre).

En octobre 1521, La Palice prend part à une expédition confiée par François Ier à François de Bourbon-Vendôme, comte de Saint-Pol, pour s'emparer de Péronne. Le , les fortifications sont enlevées par les troupes françaises, puis détruites ; La Palice s'empare de l'abbaye d'Arrouaise[95], détruit le village d'Havrincourt et participe enfin à la prise de Bapaume[96].

À la suite de la signature du traité de Fribourg de 1516, François Ier, cherchant à consolider son alliance avec les cantons suisses, envoie à Lucerne au début de l'année 1522 une ambassade[97], formée de René de Savoie, du maréchal de La Palice, de Galeazzo Sanseverino et du maréchal Anne de Montmorency. Les négociations sont laborieuses, mais la diète de Lucerne décide finalement d'enrôler quelque 16 000 Suisses volontaires pour aider le roi de France dans sa reconquête du Milanais.

Un peu plus tard, La Palice retourne en Italie sous les ordres du maréchal de Lautrec, pour une offensive vers Milan. Il commande la ligne principale de l'armée française lors de la bataille de la Bicoque (22 avril 1522), à la suite de laquelle les Français, battus par Prospero Colonna, doivent abandonner le Milanais à François Sforza.

De retour dans ses fiefs du Bourbonnais, Jacques de La Palice et sa femme deviennent seigneurs engagistes de la châtellenie de Chavroches, achetée le à la duchesse Anne de France.

Après la disparition en août 1522 de Gaspard Ier de Coligny, lieutenant général en Guyenne, le roi nomme La Palice pour le remplacer[98].

La défection du connétable de Bourbon (1523)

À la suite du décès de son épouse Suzanne de Bourbon[99], morte sans postérité en 1521, le connétable Charles III de Bourbon se trouve engagé dans un conflit de succession avec Louise de Savoie, mère de François Ier et cousine de Suzanne[100]. Louise de Savoie prétend être l'unique héritière légitime de la maison de Bourbon et par conséquent des biens du connétable venus de la famille de son épouse.

Epuisé par une série de vexations et d'affronts déloyaux, le connétable se considère comme persécuté par la famille royale et se laisse envahir par un désir de vengeance, qui l'amène à faire défection en 1523.

La Palice et René de Savoie sont chargés de l'arrêter, mais il parvient à leur échapper et à gagner l'Empire, où Charles Quint le nomme lieutenant général de son armée.

Ses biens sont alors mis sous séquestre. Le château de Chantelle est attribué au maréchal de La Palice[101], qui reçoit aussi la charge de gouverneur de Lyon et du Lyonnais, ainsi que l'administration de la principauté de Dombes, domaine de Charles III situé dans l'Empire. La Palice est nommé premier président du parlement de Dombes.

Les campagnes de 1523-1524

La Palice intervient de nouveau dans les Pyrénées, ayant été envoyé au secours de Fontarrabie où une armée française qui a pris la ville en 1521 est assiégée par les Espagnols. Il parvient à fournir du ravitaillement, mais pas à faire lever le siège.

En 1524, Charles III remporte en Italie la victoire de la Sesia (), à la suite de laquelle La Palice perd son frère Jean de Chabannes, mort au cours de la retraite aux côtés du chevalier Bayard.

Afin d'organiser des bastions défensifs face à la menace potentielle des armées suisses, La Palice est nommé lieutenant-général du Dauphiné au mois de mai[102].

Charles III de Bourbon envahit ensuite la Provence à partir du Piémont et met le siège devant Marseille en août. La Palice est présent dans l'armée de secours qui intervient alors et réussit à mettre fin à ce siège (septembre), puis s’empare d’Avignon et se dirige ensuite vers Milan.

.jpg.webp)

Le siège de Pavie (1524-1525)

Le , La Palice se trouve avec le roi au siège de Pavie, défendue par les troupes espagnoles d'Antonio de Leiva. Mais une armée de secours commandée par Fernando de Ávalos et Charles de Lannoy, incluant un corps commandé par Charles III de Bourbon, passé au service de Charles Quint, est envoyée à Pavie.

Membre en qualité de vétéran des guerres d'Italie du conseil du roi, La Palice est défavorable à la bataille, contrairement à Guillaume Gouffier de Bonnivet, favori du roi, qui l'emporte.

La bataille de Pavie et la mort de La Palice

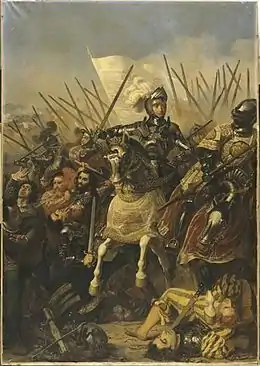

La Palice doit se résoudre à participer au combat. Dirigeant l'avant-garde française, il figure parmi les principaux chefs militaires lors de la bataille, qui a lieu le .

En dépit des réticences de La Palice, le roi ordonne une charge de cavalerie, qui réduit à néant la stratégie du grand maître de l'artillerie Jacques Ricard de Genouillac et est elle-même désastreuse. Comme beaucoup d'autres, La Palice est désarçonné par des arquebusiers et doit combattre à terre, en armure, face à des lansquenets plus légèrement vêtus. Après avoir résisté un certain temps, La Palice vaincu se rend à un capitaine napolitain du nom de Giovanni Battista di Castaldo (it).

Il meurt alors victime d'un conflit entre Castaldo et un officier espagnol nommé Buzarto, qui avait espéré s'emparer de La Palice. Furieux que l'Italien se refuse à partager la rançon future, Buzarto décharge son arquebuse à bout portant sur la cuirasse du maréchal, qui est tué[103].

Globalement, la bataille de Pavie est une lourde défaite française. François Ier lui-même est fait prisonnier et conduit à Charles-Quint à Madrid.

Héraldique et généalogie

Armoiries

De gueules au lion d'hermine, armé, lampassé et couronné d'or. Supports : deux lévriers. Devise : Nulli cedo ou Je ne le cède à nul autre[104].

Parenté

De la maison de Chabannes[105], issue (probablement en lignée féminine plutôt que masculine) des barons de Matha, branche aînée des comtes d'Angoulême, et des sires princes de Chabanais et de Confolens.

- Fils de Geoffroy de Chabannes et de Charlotte de Prie-Buzançais.

- Petit-fils de Jacques Ier de Chabannes de La Palice, Grand maître de France, et d'Anne de Lavieu de Feugerolles.

- Petit-neveu d'Antoine de Chabannes, comte de Dammartin et Grand Maître de France.

- Antoine de Chabannes, frère de Maréchal de La Palice, nommé en 1516 évêque du Puy-en-Velay.

- Jean de Chabannes, seigneur de Vandenesse frère du Maréchal de La Palice, dit le Petit-Lion, mort en Italie, au siège de Rebec (Robecco d'Ogli), en 1524, en même temps et aux côtés du chevalier Bayard.

Mariages et descendance

Marié en à Jeanne de Montberon (alias Marie), fille du chambellan Eustache de Montberon, chevalier, vicomte d’Aulnay, baron de Maulévrier et de Matha, conseiller et chambellan du roi, et de Marguerite d'Estuer-Saint-Maigrin, d'où :

- Geoffroi de Chabannes, capitaine de Novare, mort très jeune au début du XVIe siècle, probablement dans cette même ville. Ne laisse aucune postérité

- Jeanne-Françoise, x 1513 à Jacques de Montboissier-Beaufort-Canillac

- Marié à La Fère le à Marie de Melun d'Epinoy, morte le au château de Châtelperron, veuve de Jean V de Bruges-La Gruuthuse, dame de Montmirail, d'Authon et de La Basoche-Gouet en Perche-Gouët, fille cadette de Jean III de Melun Connétable de Flandres (vers 1460 - ), seigneur d'Épinoy et d'Antoing et d'Isabelle de Luxembourg, fille du connétable de France Louis de Luxembourg-Saint-Pol, fondatrice du couvent des Annonciades (ordre de l'Annonciation) de Béthune et dame héritière de Richebourg et du Breucq. Créé par Louis XII, 1er comte d'Epinoy en 1514, François de Melun, seigneur de Boubers, de Wingles, de Richebourg, de Beaumetz, de Caumont, de Valines, de Ruminghem, châtelain de Bapaume, etc. fait par Charles Quint 4e gouverneur de Tournai[106], devint Connétable héréditaire de Flandre. Ce frère aîné de Marie de Melun épouse de Jacques II de Chabannes, se met en 1515 au service de la Maison de Habsbourg. Il est fait par Charles Quint au 18e chapitre de la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles en 1516, 152 ème Chevalier de l'Ordre de la Toison d'or. Sujet de sa majesté le roi d'Espagne, dans une missive datée du et adressée à l'échevinage de Saint-Omer[107], François de Melun, demande au Mayeur 1er magistrat de la ville, de faire envoyer des troupes afin de défendre les habitants de sa seigneurie de Ruminghem et de la prise du château de Montoire assiégée par les français. François de Melun comte d'Epinoy était en 1522, capitaine[108] d'une bande de vingt cinq lances (100 hommes d'armes) des ordonnances de l'empereur Charles-Quint. Fidèle au service de la Maison d'Espagne, François de Melun Comte d'Epinoy se voit attribuer le par celui-ci, des biens relevant de la seigneurie[109] du Château d'Olhain, confisqués sur Philippe de Berghes, soupçonné d'appartenir au parti français. Ce chevalier de la Toison d'Or, frère aîné de Marie de Melun dame de La Palisse, et 1er comte d'Epinoy, épousa[110] le 7 décembre 1536, grâce à l'entremise de Marguerite d'Autriche[111], qui lui fit épouser sa propre sœur, en second mariage, Anne d'Autriche, fille naturelle de l'empereur Maximilien Ier, cousine de l'empereur Charles Quint qui lui offrit les revenus considérables de la Baillie d'Hénin-Liétard (Hénin-Beaumont), lequel aussi combla d'honneurs le comte d'Epinoy à son service. Dans les portraits du XVIe du Recueil d'Arras, le portrait du comte d'Epinoy François de Melun, connétable de Flandre, a été hélas perdu, sauf celui d'Anne d'Autriche, sa seconde épouse, devenue comtesse d'Epinoy. Ironie de l'Histoire, en 1536, à la suite de ce richissime mariage avec une princesse de la Maison de Habsbourg qui apporte une dot de 30 000 livres au comte d'Epinoy son frère, Marie de Melun veuve du Maréchal de La Palice devenait la belle-sœur d'Anne d'Autriche, cousine de l'Empereur Charles Quint. François de Melun, 1er comte d'Epinoy, meurt en 1547, et fut inhumé dans le chœur de l'église du couvent des religieuses Annonciades de Béthune, couvent qu'il avait fondé dans cette ville en 1515, avec sa mère Isabelle de Luxembourg-Saint Pol, fondatrice dudit monastère, où elle fut également inhumée. En reconnaissance des grands services rendus à l'Empereur des deux Mondes par le comte d'Epinoy François de Melun dans les Pays-Bas espagnols, lui vaudront par l'empereur Charles Quint en 1541 (6 ans avant sa mort) de voir la nomination de son fils aîné Hugues Ier de Melun second comte d'Epinoy, d'être créé 1er prince d'Epinoy[112], lequel devint en 1545 comme son père, capitaine d'une bande d'ordonnance de 35 lances, au service des armées de l'empereur. À la suite de la mort en baie d'Authie survenue en 1553 du 1er prince d'Epinoy, neveu de la maréchale de Chabannes de La Palice, ce fut Guillaume Ier d'Orange-Nassau, qui hérita[113]de sa compagnie d'ordonnance et de ses archers, portée à 45 lances.

Recueil d'Arras - Portrait début du XVIe, d'Anne d'Autriche, fille naturelle de Maximilien Ier. Légende : Anne d'Austriche, bastarde de Maximilien Empereur, deuxième femme de Franchois de Melun, comte d'Espinoy.