Prieuré Saint-Louis de Poissy

Le prieuré Saint-Louis de Poissy est un ancien monastère de dominicaines fondé à Poissy (Yvelines) au XIVe siècle, dépendant du diocèse de Chartres et de la province de Sens de 1304 à 1622 et qui fut presque totalement détruit à la suite de la Révolution française. Inscrit monument historique en 1933[1], il n'en subsiste que la porterie qui abrite aujourd'hui le musée du Jouet.

| Type | |

|---|---|

| Ordre religieux | |

| Propriétaire |

Commune |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| département | |

| commune | |

| Adresse |

4, enclos de l'Abbaye |

| Coordonnées |

48° 55′ 44″ N, 2° 02′ 11″ E |

|---|

Historique

La fondation de ce monastère a été décidé par le roi Philippe le Bel, petit-fils de Saint Louis, en l'honneur de son grand-père, peu de temps après la canonisation de ce dernier survenue le [2]. Il choisit de le construire à Poissy — ville de naissance et de baptême de Saint Louis — et sur les lieux mêmes de la naissance du roi, ce qui conduisit à raser le château-neuf situé près de la collégiale Notre-Dame. Il entre en fonction en 1304 par lettres de fondation du et devient très tôt un des plus riches de France. Son église, sous le vocable de Saint-Louis, possédait un trésor inestimable, composé d'objets liturgiques et profanes. Elle fut inaugurée en présence de vingt deux évêques et de deux archevêques. Pour sceller leurs sentences et édits, les moniales obtiennent en 1391 le droit d'avoir un sceau public dans la prévôté de Châtel-en-Brie dont les revenus leur appartiennent. Le , un grenier à sel est créé au bénéfice du monastère.

Le roi confia les lieux à de jeunes novices dominicaines qu'il fit venir des quatre coins de son royaume, nommant comme première prieure Marie de Bourbon-Clermont qui, trop jeune, fut mise sous la tutelle de Mathée de La Roche jusqu'à la mort de celle-ci en 1334. Les religieuses étaient au départ 120 et furent par la suite 200. Elles devaient savoir lire et écrire, chanter, être de bonnes mœurs et d'excellente naissance. Aucune du vivant de Philippe le Bel ne pouvait entrer au monastère sans son autorisation. Après sa mort les roturières devaient obtenir l'autorisation du roi. Les religieuses étaient assistées de cinq pères dominicains qui avaient une chapelle dédiée à Saint-Dominique, s'occupant de la direction spirituelle et de la célébration de l'office ; trois frères convers, un homme d'affaires, un médecin, un chirurgien, un maître jardinier et trois garçons, deux boulangers, deux charretiers, un tonnelier clausier, un portier, une pourvoyeuse, deux tourières, deux servantes de basse-cour, et un grand nombre de domestiques des deux sexes pour le service de la communauté.

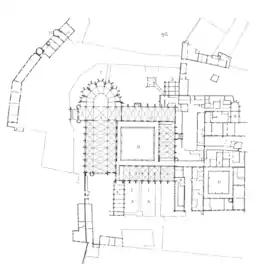

Le domaine s'étend sur plus de 48 hectares dont 14 hectares de constructions. En plus des constructions propres aux religieuses, il y a au centre la résidence royale. À côté des bâtiments de l'église se trouvait ceux de la Prieure, dont la vie se déroulait à part. Les princesses du sang ne se mêlaient pas au reste des religieuses. Il y a un très grand parc et des pelouses avec des animaux en liberté et deux viviers. Les eaux du village de Migneaux étaient amenées au monastère. L'entretien de cet ensemble revenait en 1706 à 58 030 livres et 10 sous. Les moniales possédaient des terres dont une partie du Louvre rapportant 700 livres. L'ensemble des revenus couvrait les dépenses car il faut y ajouter les rentes considérables que les familles faisaient à leur fille, lorsqu'elle rentrait au couvent. Exempté des l'origine des droits de péages, sceaux, gabelle, corvées, passages, etc.

Le roi d'Angleterre, Édouard III y établit son quartier général du 12 au avant de traverser la Seine pour se rendre en Flandre. Son fils le prince de Galles, dit Le Prince Noir, incendie le château de Robert le Pieux, ainsi que celui des Loges, plus petit, construit par Philippe le Bel en 1323, puis met Poissy à feu et à sang. Jean sans Peur prit la ville en 1416.

Le mur d'enceinte, long de 12,3 km, est achevé vers 1465 sous le règne de Louis XI, en remplacement de la clôture composée de haies.

Ce monastère fut le théâtre du colloque de Poissy qui se tint dans le réfectoire du 9 au , et inspira un bas-relief qui orna la mur du réfectoire qui faisait 50 mètres de long et 12 mètres de large.

En 1602, Henri IV, venant présenter sa filleule Louise de Gondi, remarqua la plus belle des religieuse, Louise de Maupeou, qu'il ne manque pas de courtiser. Selon Gédéon Tallemant des Réaux, d'autres religieuses avaient des relations sexuelles[3]. Les nonnes furent envoyées en exil. Mademoiselle de Frontenac était rentré dans l'établissement en 1608, accompagné par le Dauphin (Louis XIII). Les « débauches » continuant, avec un des confesseurs, le père Falconnet, le pape Urbain VIII envoya le frère Séraphin Siccus de Faute, professeur en théologie et maître de l'ordre des Frères-Prêcheurs. Le , le père Prouteau, provincial de la Province de France, assisté du prieur du couvent de Chartres, lut une lettre du général de l'ordre indiquant que les religieuses devaient pratiquer la pauvreté, la chasteté, et l'obéissance, qu'elles ne pouvaient sortir du cloître et ne rien posséder en propre. Les choses rentrèrent dans l'ordre un certain temps.

Pendant la Révolution, le monastère fut évacué dès 1792 et soumis au pillage. La commune, faute de ressources suffisantes pour restaurer et entretenir les deux édifices religieux, décida de conserver la collégiale Notre-Dame comme église paroissiale et d'abandonner l'église priorale. Le monastère fut mis en vente et démembré, à l'exception de la porterie.

L'église Saint-Louis

La dédicace de l'édifice est célébrée en 1331. L'église prieurale dont les voûtes s'élèvent à 30 mètres, le clocher dépassant celui de la collégiale Notre-Dame. L'église fait 95 mètres de long sur 45 mètres de large et n'est pas orienté selon la tradition. C'est une construction en forme de croix latine à trois vaisseaux et à voûtes d'ogives, avec une flèche polygonale toits à longs pans, pignon et noue. Elle était bâtie sur l'emplacement des appartements royaux de l'ancien château et la tradition dit que l'autel était situé à l'emplacement de la chambre de la reine Blanche où elle mit au monde Saint Louis. Elle avait une vaste nef de 55 mètres de long sur 15 mètres de large, de deux bas-côtés percés de grandes croisées en ogive avec trèfles et meneaux, d'un transept éclairé par de vastes roses au-dessus des portes d'entrée, l'une au bas de la nef, une autre au droit du transept du côté de la ville, avec en plus deux petites portes latérales servant d'accès du côté du grand cloître, l'une donnant dans le grand réfectoire et l'autre desservant un petit corridor menant au dortoir, cette dernière porte menant aussi au péristyle du grand cloître par un certain nombre de degrés longeant le mur de l'église. Au milieu du transept quatre gros piliers, formés d'un faisceau d'élégantes colonnettes supportaient une flèche polygonale avec toits à longs pans, pignons et noue, ornée de fleurons et pinacles en bois mouluré recouvert de plomb repoussé; le tout étant surmonté d'une croix en fer ouvragé.

Le transept comporte des statues de Saint Louis et de son épouse Marguerite de Provence et de leurs six enfants. Un ensemble d'anges porteurs des arma Christi dont l'emplacement est indéterminé. Trois de ces anges sont conservés aujourd'hui à Paris au musée de Cluny et comportent des traces de polychromie. Il ne reste des statues de la famille royale que deux pièces : Isabelle de France replacée dans la collégiale Notre-Dame de Poissy et Pierre Ier d'Alençon, au musée de Cluny, qui conserve également trois figures et une tête d'ange aux corps de hautes tailles dans un drapé fluide avec des traits fins et des yeux étirés dans des positions élégantes et raffinées.

À la suite du transept se trouvait le chœur avec l'autel surmonté d'un retable décoré de plus de cent bas-reliefs sculptés qui fut offert par Jean duc de Berry, frère de Charles V. Ce retable aujourd'hui conservé à Paris au musée du Louvre, s'ordonne en un triptyque, illustré de la vie du Christ, de saint Jean-Baptiste et de saint Jean l'Évangéliste, surmonté de gâbles et de clochetons. La base est composée de douze niches avec les figures des apôtres en os. Aux extrémités de la base les donateurs avec sa seconde épouse Jeanne de Boulogne. L'ensemble de la structure en bois est constituée d'incrustations de bois, d'essences et de couleurs diverses, avec de la corne et de l'ivoire. Il provient des ateliers de Baldassare degli Embriachi à Venise.

Dans le chœur existaient deux belles figures, l'une de saint Dominique et l'autre de Saint Louis en marbre blanc ainsi qu'un tabernacle recouvert de lames d'argent pesant 400 marcs, soit 98 kg, et qui servait les jours de fêtes. Le sanctuaire entouré d'un bas côté circulaire qui était lui-même inscrit au milieu de neuf chapelles dédiées à divers saints avec des murs peints à fresques, les vitraux étaient remarquables. Une des verrière du chœur représentant Saint-Louis le jour de son sacre, une peinture sur verre représentant Henri IV entrant dans Poissy datée du XVIIe siècle, réalisée par Michu et Sempy qui l'ont peinte d'après un dessin du peintre hollandais Mathieu Elyas ou Elye vers 1706. Dom Jean de la Barrière, réformateur de l'ordre des Feuillants, accompagne Henri IV.

Au-dessus du jubé se trouvait un portrait de Saint-Louis en habit royal (conservé dans la sacristie de Notre-Dame de Poissy). Un grand nombre de statues et de mausolées ornaient les chapelles et les bas côtés. Il ne reste du tombeau de la prieure Marie de Boubon qu'une statue en marbre blanc et noir dont le soubassement fut détruit à la Révolution.

Le , l'édifice est frappé par la foudre provoquant l'effondrement des voûtes et des combles. Louis XIV charge Jules Hardouin-Mansart de reconstruire l'édifice que celui-ci refait dans un style gothique. Il remplace la rose du mur nord du transept par trois lancettes de ce style. En 1708, les travaux sont repris par Robert de Cotte et l'Assurance et achevés en 1726. En 1790, la municipalité souhaite obtenir l'autorisation d'utiliser l'église priorale comme église paroissiale, sans succès. Le est mis en adjudication la démolition des flèches, ainsi que des marques de la royauté, l'édifice est alors recouvert de façon provisoire. En 1794, les lieux deviennent hôpital militaire pour six mois. Le , les bâtiments conventuels et l'église sont vendus à Jean-Baptiste Thonnesse, qui vend les matériaux aux entrepreneurs de la région. l'église est totalement détruite au début du XIXe siècle.

Le trésor

En plus des objets précédemment énumérés, il y avait un nombre considérable de tapisseries, tentures aux fils d'or, des ornements liturgiques et objets du culte : ciboires, calices, ostensoirs, vaisselle d'or et de vermeil, garnie de pierres précieuses, des tableaux des sculptures, des mausolées, etc. Tous ces biens provenaient de dons de la part des rois, princes, nobles, du clergé des marchands et roturiers qui faisaient cela en l'honneur de Saint-Louis, canonisé en 1297. Voici la description sommaire de quelques pièces connues (un marc valant 244,75 grammes) :

- une croix de cristal représentant Notre-Dame de Pitié en compagnie de sainte Véronique ;

- deux très beaux soleils d'or avec pierres précieuses : diamants, rubis, perles et émeraudes dont les poids sont de 6 marcs (1,470 kg) et 21 marcs (5,145 kg) ;

- un reliquaire en forme de croix renfermant un morceau de la « vraie » croix. Il est réalisé en or avec un pied en vermeil en or avec perles et saphirs, don de Philippe le Bel ;

- un reliquaire en forme de buste réalisé en argent doré et contenant le haut du crâne de Saint Louis avec une inscription en latin. Il possède un fermoir en or avec pierres précieuses et perles son poids est de 300 marcs (73,500 kg) ;

- une image en argent plaqué d'or fin représentant la Vierge coiffée d'une couronne comportant des pierres précieuses et des perles, don du duc de Bourgogne Philippe II de Bourgogne en 1387 ;

- une apothéose sur une pierre d'un rouge brun translucide appelée sardoine, à la gloire d'Auguste, offerte par Philippe le Bel et volée pendant les guerres de Religion, puis revendue à Rodolphe II ;

- un bréviaire en deux volumes (Bréviaire de Belleville), enluminé avec un fermoir en or, aux armes de France, réalisé par Jean Pucelle, réalisé entre 1323 et 1326[4] ;

- un bréviaire de 600 feuillets de parchemin très fin réalisé par l'enlumineur Richard de Verdun, gendre de Maître Honoré d'Amiens, enlumineur du roi, entre 1310 et 1315, à la demande du roi Philippe le Bel pour promouvoir le culte de son ancêtre, le roi Louis IX, appelé Bréviaire de Saint-Louis de Poissy. Il a offert ce bréviaire à Marie de Clermont-Bourbon. Ce bréviaire a été classé trésor national en 2014 ;

- six miroirs historiés, légués par Philippe le Bel.

Les prieures

Un mémoire présenté à Louis XIV fait état de 25 prieures en quatre siècles.

- Mathée de La Roche, nommée par Philippe le Bel, de 1304 à son décès en 1334, 1re prieure, en tant que (tutrice de Marie de Boubon), vient du monastère de Montargis où elle a fait profession[5].

- Marie de Bourbon-Clermont, de 1334 à sa mort en 1372, sous la tutelle de Mathée de La Roche, puis seule, fille de Robert de France. À la fin de sa vie, devenue aveugle elle se démit et meurt à Paris le .

- Pernelle Pelletot, de 1344 à 1351, année de sa mort.

- Catherine Guignard, dit « La Guyenarde », dès 1351, elle dut se réfugier à Paris avec ses religieuses à cause des guerres en Île-de-France. Elle y mourut et son corps fut ramené à Poissy où il fut inhumé dans l'église en 1380.

- Alice de Pauqueville, abdique en 1374 et meurt en 1375.

- Jeanne de Pauqueville, sœur de la précédente, élue en , abdique en 1380.

- Marie de Bourbon, fille de Pierre Ier de Bourbon, entrée à l'âge de quatre ans, elle fit profession et reçut l'habit en 1351, prieure en 1380 jusqu'à sa mort survenue le , elle fut inhumée dans le chœur de l'église près de l'autel. Son frère le duc de Bourbon par acte passé le lui donne une rente de 500 livres et donne au monastère la seigneurie de Carrières-sous-Poissy, l'hôtel de Bourbon à Paris et la terre de Villevrard. Elle était la belle-sœur de Charles V de France, il reste de son tombeau une statue conservée au musée du Louvre à Paris. Sa statue debout en marbre blanc et noir était posée sur un soubassement détruit à la Révolution, il a été relevé dans un dessin de Louis Boudan des albums de Gaignières.

- Marie Marcel, élue en se retire en et meurt en .

- Alice Loutrel, élue en et meurt en .

- Isabelle Secrivain, dite « La Secrivaine », élue en ou 1419, abdique en 1423 et meurt en .

- Yolande Norry, choisie en , meurt en .

- Marie de Valois, née en 1393, fille de Charles VI et d'Isabeau de Bavière prit l'habit à Poissy le jour de la Nativité de la Vierge en 1397 et mourut de la peste à Paris le . elle fut enterrée dans l'église de Poissy près de la grille.

- Marie d'Amboise de Chaumont, élue en 1453, morte en 1462, fille d'Hugues V d'Amboise et de Marguerite de Joinville.

- Marie Juvénal des Ursins, élue en 1462, morte en 1479, elle est la fille de Jean Juvénal des Ursins et de Michelle de Vitry et elle a avec elle au monastère sa nièce, Marie Baillet, dont est conservé un Office des morts à ses armes, après 1462[6].

- Caroline, (Charlotte) d'Amboise de Chaumont, élue en , elle meurt en 1497. Fille de Pierre d'Amboise et Anne de Beuil.

- Jeanne d'Estouteville de Torcy, élue en 1497, destituée en 1507. Fille de Guillaume seigneur de Torcy et de Jeanne d'Ondeauville.

- Prégente de Melun de Nantouillet, de 1507 à 1521, date de sa mort. fille de Charles de Melun et de Anne Philippine de la Rochefoucauld.

- Charlotte de Chabannes de La Palice, élue en 1521, morte le [7]

- Marie de Pisseleu d'Heilly, élue en , elle passa de 1546 à 1547 à l'abbaye de Maubuisson, sœur d'Anne duchesse d'Étampes.

- Françoise de Vieux-Pont, élue en , morte en 1559.

- Marie de la Rochefoucauld, née en 1529, professe le , élue le et morte le , fille de François prince de Marcillac et de Anne de Polignac. Sa sœur Françoise, dite La Jeune, fut religieuse à Poissy et abbesse de Notre-Dame de Saintes et lui fit élever à ses frais un mausolée. Elle était prieure lorsque se tint le colloque de Poissy.

- Marguerite Dupuy de Vatan, élue en , morte en .

- Jeanne de Gondi de Retz, fille d'Antoine de Gondi et de Marie-Catherine Pierrevive, nommée par le roi Henri III, en 1583[8] et morte en . Les religieuses préférant Marthe de Boufflers, âgée de plus de 80 ans, sa nomination est confirmée par le général de l'ordre en 1583.

- Louise de Gondi de Retz, nièce de la précédente, fille d'Albert de Gondi (1522-1602) et filleule d'Henri IV, lui succède. Elle est élue au décès de sa tante, en 1623 et jusqu'à sa mort en 1661 à la demande d'Henri IV de son vivant, confirmée par une bulle du pape qui décréta que les prieures seraient élues pour une durée de trois ans.

- Élisabeth de Bermond, élue pour trois ans en , jusqu'à .

- Hélène de Grandvilliers, de 1664 à 1668.

- Marguerite Guyonne de Cossé-Brissac, religieuse de Chelles, coadjutrice de Louise de Gondi, elle n'exerça qu'en 1668 par décision du Conseil royal, fille de François de Cossé duc de Brissac, elle retourna à Chelles.

- Caroline d'Albert de Chaulnes, nommée par le roi en 1669, prieure perpétuelle et confirmée par une bulle pontificale en 1675, morte en 1707, fille du Maréchal de Chaulnes.

- Jeanne Caroline Rose de Mailly-Nesle, sœur de l'archevêque de Reims, nommée par le roi en à cause d'un induit du pape Clément XI et confirmée par décret au Conseil d'État en 1719, morte en .

- Anne Geneviève de Saint-Hermine de La Laigne, nommée en .

- Marthe de La Baume de La Suze, nommée en 1753.

- Jeanne Julie de Quelen, nommée en 1768. Dernière prieure, elle fut obligée de quitter le monastère après le décret de la Convention. Elle prêta entre les mains du maire serment de maintenir la liberté, l'égalité ou de mourir en les défendant. Elle se retira chez M. d'Aiguillon à Rueil le .

Religieuses et visiteurs notables

- 1388 : Catherine d'Harcourt, religieuse, fille de Jean VI d'Harcourt et de Catherine de Bourbon, nièce de l'autre Catherine

- 1397 : Marie de France, fille de Charles VI le Fou et d'Isabeau de Bavière qui entre au monastère à l'âge de quatre ans.

- 1405 : Charles VI vient voir sa fille Marie de France pour lui proposer d'épouser son cousin le duc de Bar, elle refuse et reste au couvent. Il reviendra en 1408 lorsqu'elle prendra le voile.

- 1407 : mort de Catherine d'Harcourt (1355-1407), religieuse fille de Jean V d'Harcourt et de Blanche de Ponthieu, tante de la précédente[9].

- 1429 : Christine de Pisan, philosophe et poétesse érudite, la première femme de lettres française ayant vécu de sa plume, viendra rejoindre sa fille en fin de vie.

- 1441 : Charles VII y réside dans la suite royale du Prieuré qu'il doit quitter de nuit précipitamment, les Anglais encerclant la ville.

- 1469 : Jean II Baillet et son épouse Nicole de Fresnes rendent visite à leur fille Marie, en compagnie de Jean III Baillet, Thibault Baillet, frères de Marie.

- vers 1470 :Enguerrand Signart, évêque d'Auxerre, très lié avec le monastère.

- vers 1540 : Louise et Marguerite de Chabannes de La Palice, filles de Jacques II et de Marie de Melun d'Epinoy. Cousine des autres religieuses de Chabannes du prieuré.

- 1545 : Isabeau d'Orval est admise avec sa dot[10]

- 1550 : Marie Brûlart, morte à l'abbaye

- 1551 : Isabelle de Chabannes, religieuse, quitte le prieuré pour devenir abbesse de l'abbaye du Pont-aux-Dames à Couilly au diocèse de Meaux[11].

- 1560 : Jacques II François II et son épouse Marie Stuart, pour adouber quelques nobles au rang de chevalier dans l'ordre de Saint-Michel.

- 1561 : Charles IX vient du 9 au , en compagnie de sa mère Catherine de Médicis, Gaspard II de Coligny, Michel de l'Hospital, Théodore de Bèze, pour le colloque de Poissy, qui se tient dans le réfectoire du monastère.

- 1562 : Claude de Chabannes, morte en 1562, fille de Jean de Chabannes Vendenesse.

- 1563 : Jacqueline (alias Catherine) Brûlart (1490-après le )[12]

- 1584 : Angélique d'Estrées (vers 1570-1634)[13]. Elle entretient à cette époque une relation avec le roi Henri III[14]. Son père lui donna une pension le [15] - [16].

- 1602 : Henri IV vient y présenter sa filleule, Louise de Gondi, qui deviendra prieure en 1623.

- 1608 : le dauphin Louis assiste à la cérémonie d'entrée de Mademoiselle de Frontenac au monastère.

Personnalités inhumés dans l'église

En plus de certaines prieures et religieuses :

- Philippe IV le Bel, son cœur fut déposé dans une urne retrouvée en 1687 lors de travaux dans un des caveaux, dont le tombeau était surmontée d'un gisant à l'effigie du roi défunt[17] ;

- Robert de France (1296-1308), dernier fils de Saint-Louis et oncle de Philippe le Bel[17] ;

- Jean de France, (1333-1333), cinquième enfant de Philippe VI et Jeanne de Bourgogne ;

- Marie de Bourbon-Clermont (1295-1372), prieure de Saint-Louis, inhumée dans la nef intérieure à droite de l'entrée du chœur.

Notes et références

- « Notice n°PA00087567 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Poissy, cent ans d'images, Cercle d'études historiques et archéologiques de Poissy, p. XVI.

- « Madame Jeanne de Buade de Frontenac, religieuse de Poissy non contente de faire l'amour, s'avisa de danser un ballet avec cinq autres religieuses et leurs six galans, ils allèrent à Saint-Germain où le roi estoit » — Gédéon Tallemant des Réaux, Les historiettes de Tallemant des Réaux sur Google Livres p. 191, Delloye, 1840.

- Paris, BnF, ms latins : 10483F, 20v, 24v, 28v, 43,167v, 242v, 10484 f 270.

- Octave Eugène Noël, Histoire de la ville de Poissy depuis ses origines jusqu'à nos jours, p. 206 (Lire en ligne).

- J. Meurgey, dans Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires.

- Fille de Geoffroi de Chabannes et de Charlotte de Prie, elle est la sœur de Jacques II de Chabannes de La Palice dont les filles Louise et Marguerite sont religieuses au prieuré. Elle est aussi la tante de Claude de Chabannes (morte en 1562), qui est la fille de Jean de Chabannes Vendenesse Maison de Chabannes par Étienne Pattou.

- « Conférence sur Anne des Marquets », in Mémoires de la Société historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin, A. Pâris, Pontoise, 1929, p. 105 (en ligne).

- Étienne Pattou, Généalogie de la famille d'Harcourt, 2004.

- Archives départementales d'Eure-et-Loir, no E.2950, Registre du notaire François Talvatz (26 décembre 1545-31 mars 1546)

- Berthault, Abbaye du Pont-aux-Dames, Meaux-Paris, 1878, liste des abbesses tirée du Gallia Christiana.

- Racines histoire, p. 3,

- Généalogie de la Maison d'Estrées, elle était la sœur de Gabrielle d'Estrées.

- Arbre généalogique de François de Surville, geneanet.

- Jacqueline Boucher, Deux épouses et reines à la fin du XVIe siècle, université de Saint-Éienne, 1995, p. 132.

- A. Declozeau, Gabrielle d'Estrées…, Paris, 1889, pp. 4-7. son père lui donna une pension comme religieuse de Poissy .

- Alexandre Bande, « 1314, les doubles funérailles de Philippe Le Bel », L'Histoire, no 405, novembre 2014, pp. 70-74.

Annexes

Bibliographie

- S. Moreau-Rendu, Le prieuré royal de Saint-Louis de Poissy, Éditions Alsatia, 1968.

- Christine de Pisan, Dict de Poissy par Paul-Pougin, école des chartes, 1857 vol18, no 18, p. 535-555.

- Geoffroi de Paris, Chronique métrique, sans titre, daté de 1313-1317, BnF (msfr, 146 f, 63ra-88rc)

- J. Meurgey, Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France, Paris 1930-1931, p. 102-107

- J. Meurgey, Revue d'histoire de l'église de France, année 1932, vol.18, no 81, pp. 546-553.

- Octave Noël, Histoire de la ville de Poissy, depuis ses origines, chez Marchand, libraire 4 rue de Paris à Poissy, 1869.

- Edmond Bories, Histoire de Poissy, 1901, pp. 37-39.

- Frère Marie-Dominique Chapotin, La Guerre de succession à Poissy 1660-1707, Paris 1892.

- Bernadette Dieudonne et Danielle Pironon, « La guerre de succession de Poissy », Chronos,no 10, , pp. 18-22.

- Bernadette Dieudonne, « Anne de Marquest,1533-1588 et le colloque de Poissy », Chronos, no 19, hiver 1988-1989,pp. 13-17.

- E. Darras, « Anne des Marquets, religieuse dominicaine du couvent de Poissy au XVIe siècle », in Mémoires de la Société historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin, t.XXXIX, 1929, pp. 104-107.

- Alain Erlande-Brandenburg, « Identification de la statue de Pierre d'Alençon, provenant de l'église du prieuré Saint-Louis de Poissy », Bulletin des antiquaires, Paris, 1968, pp. 154-160.

- Alain Erlande-Brandenburg, « La priorale Saint-Louis de Poissy », Bulletin Monumental, 1971, 129-II, pp. 85-112.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Ange de Poissy

- Statue de Marie de Boubon

- Cartulaire du prieuré Saint-Louis de Poissy et ceux qui lui sont rattachés.