Traité de Fribourg (1516)

Le traité de Fribourg, plus connu sous le nom de « paix perpétuelle », est un traité de paix signé à Fribourg le entre la France de François Ier et la Confédération des XIII cantons suisses.

Négociations du traité

Les négociations entre Français et Suisses avaient commencé dès le mois d', avant même la bataille de Marignan (13-)[1]. Un premier traité préliminaire avait été signé par les capitaines suisses et les plénipotentiaires français le à Gallarate. Le traité de Gallarate[2] satisfaisait à la plupart des exigences du roi de France, qui souhaitait s'allier à la Confédération et se réserver l'exclusivité du recrutement de mercenaires suisses. En contrepartie, le roi de France s'engageait à verser un million d'écus d'or, et à servir chaque année une pension de 2 000 francs par canton.

Les propositions, bien qu'en apparence très généreuses, ne font pas l'unanimité chez les Suisses. Bien accueillies à Berne, Fribourg et Soleure, elles sont finalement rejetées par les autres cantons, qui décident de s'en tenir aux traités qui les liaient au duc de Milan, Maximilien Sforza, au pape et à la coalition anti-française constituée par Jules II en 1510. Les soldats de Berne, Fribourg et Soleure s'en retournent en Suisse, tandis que les autres cantons marchent contre les Français, qu'ils attaquent sans succès à Marignan quelques jours plus tard. Après la bataille, les pourparlers reprennent entre Français et Suisses, mais ces derniers sont profondément divisés. Un nouveau traité, signé à Genève, le [3], est ratifié par sept cantons (Berne, Fribourg, Soleure, Glaris, Zoug, Lucerne, Appenzell) et par le demi-canton d'Obwald, tandis que les cantons d'Uri, Schwytz, Zurich, Schaffhouse, Bâle et le demi-canton de Nidwald restent plus que jamais hostiles à la France. La Confédération se trouve en état de quasi-sécession pendant plusieurs mois, et les démarches entreprises par les cantons pour dégager un consensus sont vaines[4].

Les cinq cantons réfractaires autorisent l'empereur Maximilien Ier à lever des soldats parmi leurs ressortissants pour une nouvelle expédition en Italie. C'est ainsi que 15 000 Suisses des cantons réfractaires se retrouvent devant Milan face à 6 000 Suisses venant des autres cantons, Bernois en majorité, engagés par le roi de France, sans toutefois combattre avec ces derniers. En effet, l'empereur manque d'argent, et son armée se débande, faute de soldes[5]. Quant au roi de France, il a compris qu'il devait renoncer à exiger d'emblée une alliance avec les Suisses, s'il voulait convaincre les cantons les plus rétifs. François Ier accepte également de lâcher du lest sur les districts du duché de Milan annexés par les Suisses en 1512, qu'il voulait racheter pour 300 000 écus, afin de reconstituer l'intégrité territoriale du Milanais.

Le traité de Fribourg, signé par les plénipotentiaires français le , sera donc un simple traité de paix, et laissera aux Suisses la possibilité de conserver la plupart de leurs conquêtes.

Bien qu'il soit souvent considéré comme le début de la neutralité suisse[6], le traité de Fribourg n'interdit pas aux Suisses toute intervention hors de leur territoire. C'est au XVIIe siècle que la Suisse évoluera vers la neutralité. Marqués par les conflits religieux qui ravagent l'Europe, les Suisses se tiendront à l'écart des opérations militaires pour préserver la coexistence entre protestants et catholiques.

.jpg.webp)

Détail du traité

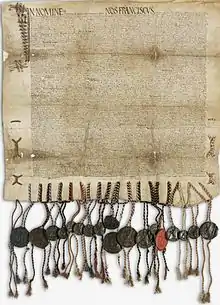

Ce traité, connu en France sous le nom de paix perpétuelle, est dressé sous la forme d'une lettre patente, dont les auteurs sont à la fois le roi de France et les cantons suisses et leurs alliés. Il est validé en conséquence par les sceaux du roi de France (bien que l'exemplaire français, contrairement à l'exemplaire suisse, n'ait jamais été scellé par la chancellerie française), des treize cantons puis de leurs alliés (Valais, Grisons, abbé et ville de Saint-Gall, ville de Mulhouse). L'ordre des sceaux suit rigoureusement l'ordre de préséance des cantons, défini par leur puissance et/ou leur date d'entrée dans la Confédération. Le scellement du traité devait respecter cet ordre protocolaire, commençant par Zurich, Berne et les trois Waldstätten de Schwytz, Uri et Unterwald, et s'achevant par les alliés.

Après un exposé déplorant les conséquences d'une guerre fratricide entre chrétiens, le traité énonce en treize articles les conditions diplomatiques et économiques de la paix[7].

Dispositions générales : l'affirmation d'une paix stable et véritable

- Nulle inimitié entre le roi de France et les cantons qui soit du fait des guerres passées ne doit subsister (art. 1).

- Les prisonniers des deux camps seront libérés sans aucune contrepartie (art. 2).

- Les deux parties tâcheront de ne plus se molester par les armes : en cas de conflit, ce sera la voie de la justice à l'amiable qu'il faudra privilégier (art. 7).

- Aucune des deux parties ne devra aider les ennemis de l'autre, par exemple en leur permettant de passer par leur territoire (art. 8).

- Chaque partie, après avoir énuméré la liste de ses alliés en Europe, affirme que si l'un de ses alliés souhaite engager un conflit contre l'autre partie, alors elle ne devra pas favoriser son allié. Par exemple si l'empereur germanique, allié des Suisses, souhaitait faire la guerre au royaume de France, les Suisses ne l'aideront pas et ne lui permettront de passer par leurs terres. Autrement dit, une préférence diplomatique est donnée à l'autre partie, et en cela on peut bien parler d'une certaine neutralité, d'un côté comme de l'autre (art. 13).

Les hommes et les cas particuliers

- Les soldats piétons et mercenaires suisses ayant un grief contre le roi de France (beaucoup avaient été recrutés par Louis XII malgré l'interdiction des autorités cantonales), devront trouver un arrangement par eux-mêmes, selon des dispositions qui sont explicitées à la suite des treize articles (art. 3).

- Les personnes qui se sont alliées à Louis XII ou bien à la confédération (notamment celles qui ont obtenu une combourgeoisie) pourront jouir des dispositions du traité, à l'exception de celles qui sont « hors des limites de la confédération et d’une autre nation et langue que l’allemande » (art. 4).

Dispositions financières

- Le roi offre aux cantons suisses 700 000 écus d'or, dont 400 000 pour les engagements pris par Louis de La Trémoille au traité de Dijon[8] et 300 000 pour leurs frais de campagne en Italie (art. 6).

- 2 000 francs de pension annuelle sont accordés aux treize cantons et au pays du Valais ; 2 000 autres francs de rente annuelle seront répartis entre les autres alliés des cantons : abbé et ville de Saint-Gall, comté de Toggenbourg, ville de Mulhouse, État libre des Trois Ligues et comté de Gruyère (art. 10).

Tractations territoriales

- Le roi reconnaît à la Confédération non seulement Bellinzone et la vallée du Tessin en amont, mais aussi Locarno, Val Maggia, Lugano, Mendrisio, soit l'actuel canton du Tessin, et la Valteline avec Bormio et Chiavenna. Des acquisitions de 1512 n'échappent donc à la Confédération que Luino et la vallée de Domodossola. Le roi propose néanmoins aux Suisses de récupérer contre 300 000 écus les places de Lugano, Locarno et Val Maggia, en leur laissant un an pour se décider. S'ils avaient accepté, le roi aurait pu récupérer une grande partie des anciennes possessions milanaises, à l'exception notable de Bellinzone.

Dispositions économiques et commerciales

- Les marchands suisses se voient confirmer les franchises et libertés pour leur commerce à Lyon. Le roi de France, duc de Milan, pardonne également aux Milanais qui ont rejoint les Suisses et se sont installés dans les châteaux de Locarno, Lugano et Milan. (art. 5).

- Le principe du libre passage des marchands et des marchandises dans les territoires des deux parties est réaffirmé, sans que les règles liées aux péages ne soient changées (par exemple, pas d'augmentation du montant des péages) (art. 9).

- Bellinzone, Lugano et Locarno se voient confirmer les privilèges jadis accordés par les ducs de Milan (notamment sur les péages, les gabelles et les achats de sel) (art. 11).

Les modalités de règlement des conflits

À la suite des treize articles, sont décrites les conditions dans lesquelles les conflits qui pourront survenir ultérieurement entre les deux parties ou entre ressortissants des deux parties devront être réglés. Très détaillées, elles occupent quasiment à elles seules la seconde moitié du traité. On s’appuie pour cela sur les chapitres d’un traité précédemment passé entre Louis XII et les confédérés.

À la lecture de ces dispositions, on constate que le roi de France se plie aux usages suisses de règlement de conflit, par la désignation de deux hommes par chacune des parties pour l’arbitrage. On tente d’abord un règlement à l’amiable, et si ce n’est pas possible, on passe alors à la sentence de justice rendue par les arbitres. Si les arbitres ne se mettent pas d’accord, on désigne alors un « moyenneur » (ou médiateur), choisi dans un territoire plus neutre et convenable aux deux parties, en l’occurrence le Valais ou la ville de Coire (Grisons).

Suites

Il ne s'agit que d'un traité de paix, et non d'alliance. Les véritables débuts d'une alliance franco-suisse seront formalisés dans le traité de Lucerne, conclu en .

Le traité de paix de Fribourg, remarquable par sa durée, est rompu en 1798, lors de l'invasion française de la Confédération des XIII cantons.

Notes et références

- Amable Sablon du Corail, 1515. Marignan, Paris, Tallandier, , 512 p., p. 208-227.

- Jean Barrillon, Journal de Jean Barrillon, secrétaire du chancelier Duprat, Paris, Société de l'histoire de France, (lire en ligne), p. 102-108.

- Jean Dumont, Corps universel diplomatique, t. IV, première partie, p. 418.

- (de) Philipp Anton von Segesser, Amtliche Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede, Lucerne, Zurich, (lire en ligne), vol. 3, t. II (1500-1520), p. 944 et suivantes.

- Francesco Guicciardini, Histoire d'Italie, 1492-1534, Paris, Robert Laffont, , t. II, p. 75-80.

- « La neutralité suisse n'est pas née à Marignan », Tribune de Genève, (lire en ligne).

- D'après l'exemplaire original français du traité (Archives nationales, Trésor des chartes, J 724, no 2).

- Laurent Vissière, Alain Marchandisse, Jonathan Dumont (dir.), 1513 - L'année terrible. Le siège de Dijon, Paris, Faeton, , 250 p..

Voir aussi

Liens externes

- Article Traité de Fribourg (1516) dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.

- Texte du traité en langue française.

- Appel à communications du colloque international La Paix perpétuelle de 1516 : Fribourg, capitale diplomatique (30 novembre 2016).

- catalogue de l'exposition La paix de Fribourg, 1516