Antoine Duprat

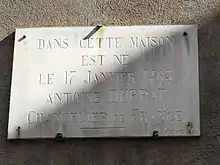

Antoine Duprat, également dit Anthoine Duprat ou Du Prat, Antoine II, ou III, né le , à Issoire (Auvergne), et mort le dans son château de Nantouillet (Île-de-France), est un noble, cardinal, homme d'État, chancelier et conseiller royal de la Renaissance française.

| Antoine Duprat | |

| |

| Biographie | |

|---|---|

| Naissance | le Issoire |

| Ordination sacerdotale | en 1517 |

| Décès | le Nantouillet |

| Cardinal de l'Église catholique | |

| Créé cardinal |

le par le pape Clément VII |

| Titre cardinalice | Cardinal-prêtre de Santa Anastasia |

| Évêque de l'Église catholique | |

| Fonctions épiscopales | 1522 Administrateur de Valence 1525 Archevêque de Sens 1528 Administrateur d'Albi 1534 Administrateur de Meaux |

| Autres fonctions | |

| Fonction laïque | |

|

|

| D’or, à la fasce de sable. accompagnée de 3 trèfles de sinople, 2 en chef et 1 en pointe. Devise : « Spes mea Deus » (en français : « J'espère de Dieu ») |

|

| (en) Notice sur www.catholic-hierarchy.org | |

Antoine Duprat fut chevalier de Nantouillet, baron de Thiern (Thiers) et de Thoury, sire de Murat, comte de la Valteline Chancelier de France, de Bretagne, du duché de Milan, et de l’ordre du Roi, évêque de Valence, de Die, de Meaux et d’Albi, archevêque de Sens, cardinal du titre de Sainte-Anastasie, primat des Gaules et de Germanie (titre porté par l'archevêque de Sens), légat a latere, Chancelier de l'Ordre de Saint Michel et cardinal-légat français.

Il fut principal ministre du roi de France François Ier. Il présida également à deux reprises le conseil de gouvernement de Louise de Savoie, la mère du roi, lorsque ce dernier était indisponible, d'abord en 1515 lors de l'expédition en Italie puis en 1525-1526 durant la captivité du roi à la suite de la bataille de Pavie[1].

Biographie

Enfance

Né à Issoire en Auvergne, le , de familles importantes d'Issoire, ville marchande de Haute Auvergne, fils d'Antoine Ier (ou II)-Henri Du Prat dit Ricot, sieur de Verrière(s) (à Issoire) (dont le propre père, bourgeois d'Issoire, est dit selon les sources Anne/Annet ou Antoine (Ier)-Henri du Prat, dit Ricot, i.e. Petit Henri), et de Jacqueline Bohier[2], tante de Thomas Bohier, fondateur du château de Chenonceau. Les Du Prat, les Bohier et les Charrier sont les trois familles consulaires historiques fortes d'Issoire dans cette fin du Moyen Âge français.

Les recherches du juge Marcellin Boudet, 1848, voudraient faire remonter les origines des consuls Duprat à la ville de Saint-Flour (voire à Aurillac). Rien à ce jour n'a permis de confirmer cette hypothèse consultable aux archives de Saint-Flour ; le nom proviendrait d'un moment particulier de l'histoire de la ville de Saint-Flour, lors de son retournement du parti anglais vers le roi de France Charles VII, les Armagnacs et les Ducs de Berry : le nom de Delprat de Saint-Flour se serait alors transformé en Du Pré (langue d'oïl) à Saint-Flour, et la branche développée par mariage à Issoire aurait évolué vers le patronyme mixte oïl-oc de Du Prat (Du : oïl ; Prat : oc), suivant la même forme que les Du Guesclin ou Du Faye, Du et Prat étant bien séparés. Le Chancelier lui-même, dans ses Mémoires vol. 2 (le premier volume a malheureusement disparu) rédigés par son secrétaire Jean Barrillon de Murat[3] pose même l'hypothèse de l'origine des Du Prat à Prato, ville sœur de Florence, en Toscane. Mais cette possibilité n'est pas confirmée à ce jour, Issoire restant donc l'origine plausible du lignage des Duprat.

Il a dix ans lorsqu'il est enfant de chœur à l'abbaye bénédictine Saint-Austremoine d'Issoire, où il s'initie à l'étude des lettres.

Après avoir suivi ses études au barreau de Paris[2], un cousin de sa mère Jacqueline Bohier, le cardinal-archevêque de Bourges Antoine Bohier, parfait son éducation, et en 1490, il est lieutenant général au bailliage de Montferrand, sous Charles VIII[4], puis maître des requêtes, président à mortier au Parlement de Paris, enfin premier président de ce même parlement en 1507[2].

La politique, la diplomatie, la noblesse de robe

En 1495, il est avocat du Roi au parlement de Toulouse, et en 1504, maître des requêtes de l'hôtel du roi Louis XII. Il est quatrième président, puis nommé premier président au Parlement de Paris le , lorsque Louis XII lui demande à partir de 1510, de s'occuper de l'éducation du fils de Louise de Savoie, le jeune duc de Valois François d'Angoulême - alors âgé de 14 ans et sans avenir notable prévisible, la reine Anne de Bretagne pouvant encore donner à Louis XII un héritier.

En 1510, Anthoine Du Prat, allié jusque là de la reine Anne de Bretagne, met en cause cette alliance et tourne définitivement sa puissance montante et ses réseaux vers les intérêts des Valois-Angoulême.

En 1514, à la mort d'Anne de Bretagne, il manœuvre avec une grande habileté et réalisera l'adjonction définitive du duché de Bretagne à la couronne de France (1532). Il devient Chancelier de Bretagne dès 1519.

Il fait rédiger la Coutume d'Auvergne, recueil des lois civiles de la province d'Auvergne ordonné en 1510 par Lettres patentes du roi Louis XII.

À la mort de Louis XII, lors de son propre avènement, le jeune roi François Ier le nomme principal ministre[4] et chancelier de France le , office qu'il conservera tout au long de sa vie - depuis 1515 jusqu'à 1535[5], durant 20 longues années pleines de péripéties pour l'Histoire du Royaume de France, où ses offices et pouvoirs ne seront jamais mis en cause, ce qui est exceptionnel pour l'époque (Tournon, une génération après, peut lui être comparé). François Ier en fait ainsi le second personnage de l'État monarchique pour toute la première partie de son règne.

En , pas encore ecclésiastique, il accompagne François Ier en Italie, et, la bataille de Marignan. Il en assure la stratégie, le roi François 1er étant pris dans la bataille. C'est lui qui donne l'analyse stratégique de la bataille de Marignan depuis les hauteurs, c'est lui qui accélère la marche des Vénitiens - plutôt les troupes albanaises, réputées pour leur férocité sur les champs de bataille - de la république de Venise, alliée de la France.

La bataille de Marignan remportée, le Chancelier Anthoine Du Prat, est aussitôt nommé chancelier du Duché de Milan[6]. François 1er le fait comte de la Valteline, axe stratégique d'accès au nord de Milan, par la Suisse. Il négocie avec le pape Léon X défait, le Concordat de Bologne de 1516, qui met fin à la puissance vaticane sur le royaume de France, et fait enregistrer le texte au Parlement de Paris malgré la plus vive opposition des cours souveraines, des universités, et du clergé de France - qui y voyait avec raison la fin de son pouvoir de domination sur le territoire français.

En 1519, à la mort de Philippe de Montauban, il cumule la charge de Chancelier de France, avec celle de Chancelier de Bretagne.

En 1520, Du Prat organise pour le roi de France la rencontre avec le roi d'Angleterre Henri VIII (où il rencontre son homologue anglais, le chancelier de la Couronne Thomas Wolsey, plus âgé et expérimenté que lui), connue sous le nom de camp du Drap d'Or, dans la région Nord de la France.

En 1525, il fait tomber un des plus puissants personnages de France, le connétable-duc de Bourbon, et apporte le Bourbonnais à la couronne de France. En récompense, et en contrepartie de la perte du comté de la Valteline après la défaite de Pavie, il recevra les biens meubles du Connétable - les terres de la famille ducale de Bourbon revenant à Louise de Savoie - plus les terres et seigneuries de Thiern (Thiers) et de T(h)oury.

Il conserve un immense crédit après la défaite de Pavie en 1525 - où il ne s'est pas rendu, contrairement à Marignan où il se trouvait à diriger la stratégie, le roi étant dans la bataille - restant en base arrière à Lyon, avec la mère du Roi François Ier, Louise de Savoie, pour contrôler les potentiels dangers représentés par les alliés du connétable de Bourbon, alors plus grand ennemi du royaume de France, et du jeune roi. On peut considérer que Du Prat a manqué au roi à la bataille de Pavie de février 1525, mais le Connétable de Bourbon était un bien plus grand risque encore, même s'il s'était éloigné en Italie depuis 1523/1524, participant notamment à la bataille de Pavie du côté espagnol, mais il fallait neutraliser ses fidèles et le Chancelier ne pouvait pas quitter le territoire du Royaume de France sans risque ultime pour la monarchie en construction du jeune Valois

Pendant l'absence et la captivité de François Ier à Madrid, Louise de Savoie, régente du royaume, ne gouverne que par ses conseils ; le roi, à son retour en 1526, anéantit une procédure que le Parlement avait commencée contre lui.

Le Chancelier, par un jeu d'équilibre et de bascule, favorise la branche Vendôme des Bourbons (plus tard appelée à régner sur le royaume de France, à partir d'Henri IV en 1589) : ainsi, le duc de Vendôme Charles, grand-père d'Henri IV, devient chef du Conseil après le désastre de Pavie et premier prince du sang en 1527.

En 1529, il organise la paix des Dames, ou paix de Cambrai, qui met fin à la septième guerre d'Italie entre les deux souverains François Ier et Charles Quint.

La montée et l'installation de l'administration royale française de Blois à Paris en 1527

En 1526/1527, moment exceptionnel dans l'Histoire de France, la remontée de l'administration de Blois et de la vallée de la Loire, etc. à Paris.

Acte visionnaire, est exécutée sous la direction du Chancelier Anthoine Du Prat - depuis 1418, soit sous Charles VII, le pouvoir royal avait été obligé de quitter Paris pour Blois.

Paris redevient la capitale effective du royaume de France. Il forme avec Montmorency, l'arc de défense Nord-Est, protection avancée de la cité parisienne redevenue capitale, contre le risque du moment, c'est-à-dire les princes allemands luthériens et leur présence dans le royaume de France, avec des places comme Chantilly, Villers-Cotterêts, Écouen, Nantouillet (comme verrou final, ancienne propriété des Montmorency acquise en 1528 par le Chancelier), Fontainebleau.

Cette politique se confirmera et sera renforcée après la mort du Chancelier en 1535. Cette stabilisation du pouvoir central à Paris, Anthoine Du Prat en est le logisticien, le planificateur, l'homme de vision, préparant le terrain à d'autres chefs politiques comme Richelieu ou Mazarin.

Mais le Chancelier Anthoine Du Prat suscite aussi, haine et mécontentement lorsqu'il orchestre la politique d'autorité, de rayonnement et de prestige voulue par le roi : nouvelle organisation du royaume, dépenses occasionnées par la guerre contre Charles Quint et par le brillant de la jeune cour royale ; en effet, Anthoine Du Prat doit créer et vendre des offices, lever des contributions sur le clergé, mettre au pas un aussi grand personnage que le duc de Bourbon. L'idée générale est que le pouvoir royal doit monter en puissance, le roi étant empereur en son royaume, au-dessus des cours souveraines et de la grande noblesse, ce qui annonce l'absolutisme des rois Bourbons : la monarchie doit être stable, ordonnée, davantage centralisée, uniformisée, régulatrice ; à l'extérieur, il faut affirmer la force de la France contre des puissances aussi importantes que l'empereur Charles Quint ou le roi Henri VIII d'Angleterre, même au prix de l'alliance avec les princes protestants allemands (traité de Saalfeld avec la Ligue de Smalkalde en 1531) ou avec le Grand Turc (capitulation avec le sultan Soliman en 1528).

La religion

Veuf de sa femme Françoise de Veyny d'Arbouze - épousée en 1493, et décédée en 1507, à l'âge de 30 ans en lui laissant trois enfants (voir plus bas), le Chancelier Anthoine Du Prat, âgé seulement de 54 ans, tout comme son modèle en politique le chancelier de Louis XII, Georges d'Amboise (1460-1510), et déjà en contact avec l'épiscopat par ses frères cadets Thomas († 1528 ; évêque de Clermont) et Claude (né vers 1475/1480-† 1532 ; évêque de Mende), décide d'embrasser l'état ecclésiastique à partir de 1517. Cette carrière l'amènera à cumuler plusieurs évêchés critiques pour la puissance du nouveau pouvoir royal de la dynastie des Valois-Angoulême, dans une stratégie liée aux effets du Traité de Bologne. L'idée de fond est de stabiliser les évêchés les plus importants dans les mains de la puissance royale française, avant de les redistribuer, une fois bien en main, à des fidèles.

Il est d’abord, en 1522, évêque de Valence et de Die.

La régente Louise de Savoie le nomme ensuite archevêque de Sens, le - à l'époque, celui qui contrôle l'archevêché de Sens représente la plus haute autorité ecclésiastique de France et "de Germanie" (avec le titre de Primat des Gaules et de Germanie) : les diocèses de Chartres, Auxerre, Meaux, Paris, Orléans, Nevers et Troyes dépendent alors de l'archevêché de Sens, entre les fleuves Loire et Seine, l'archevêché de Paris n'étant créé qu'en 1622 - et lui donne l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Mais les moines mécontents de cette nomination se révoltèrent, et le chancelier Anthoine Duprat dut se faire accompagner par la force armée. Pour les punir, François Ier ordonna la démolition du clocher-porte de l'abbaye. Heureusement la mesure ne fut exécutée qu'en partie et le couronnement seul de la tour Saint-Michel fut détruit[7]. Le Chancelier Duprat ne tint pas rigueur aux moines de cet affront, et fit exécuter de nombreux travaux d'embellissement, de même qu'à la cathédrale de Sens (avec l'achèvement de la seule tour existante, la tour-clocher sud ou de Pierre, ainsi que les saints de la façade). Mais Duprat ne visitera jamais son archidiocèse !

Le il est créé cardinal-prêtre au titre de Sainte-Anastasie.

Le , il obtient la charge de l'évêché d'Albi, et garde les bénéfices jusqu'à sa mort. Il reçoit dans la cathédrale d'Albi, le roi et la reine de Navarre.

Il couronne la nouvelle reine Éléonore d'Autriche, sœur de Charles Quint et seconde épouse de François en 1530, à Saint-Denis le [8].

En 1530, il est nommé Légat, il s'occupe alors particulièrement des affaires de religion, et incite à des mesures de rigueur contre les courants réformés naissants qu'instrumentalisent les princes et nobles conservateurs du royaume pour se montrer hostiles au pouvoir royal moderne. La population reste dans sa grande majorité catholique et fidèle au roi François. Des historiens ont reproché au Chancelier Anthoine Du Prat, post mortem († juillet 1535) et avec quelque exagération, d'avoir provoqué les mesures les plus rigoureuses contre le protestantisme émergent, alors qu'Issoire est visitée par un moine prosélyte luthérien en 1540 seulement ; que Dolet est loin d'être exécuté († 1546), mais tout juste banni de Toulouse (1534) ; que Calvin commence depuis peu à Orléans, Bourges ou Paris sa carrière de réformateur (sa conversion date de 1533) ; que la recherche spirituelle de la sœur du roi François, Marguerite de Navarre, proche du cénacle humaniste évangélico-réformiste de Meaux, ne présente pas de rupture avec Rome ; que la belle-sœur du roi, Renée de France, s'engage certes dans l'adhésion au calvinisme mais seulement à partir de 1536/1537, et à la cour italienne de Ferrare ; et que l'affaire des placards, enfin, n'éclate in extremis qu'en octobre 1534 (sans compter la terrible répression des Vaudois du Luberon, qui est d'avril 1545 seulement).

Anecdote peu probable, mais il est important de la noter car elle est entrée dans l'Histoire, peut-être sous l'influence de textes protestants hostiles (Théodore de Bèze, 1519-1605 ?) ou de milieux proches du connétable de Bourbon, à la spoliation duquel Duprat prit part, participant même à la curée en obtenant de ses biens : Anthoine Du Prat, déjà très gravement malade de diabète avancé depuis 1533, âgé de 71 ans et infirme en 1534, devint cependant évêque de Meaux le 5 mai 1534[2], puis, à la mort du Pape Clément VII en septembre 1534, aurait voulu lui succéder sur le trône de saint Pierre ; il aurait offert à François Ier de subvenir par lui seul aux frais de son élection pontificale, mais le Roi ne soutint pas sa candidature. Une autre version indique que le roi aurait même ri de sa proposition en lui répondant ironiquement, faisant allusion à son nom et à son ambition « Sat prat biberunt »[9]. Cette légende est mise en cause par le Marquis Duprat de Barbançon, son biographe et lointain parent.

Ses frères :

- Thomas Duprat († 1528) est évêque de Clermont de 1517 à 1528

- Claude Duprat (vers 1475/1480-1532) est évêque de Mende de 1524 à 1532

Son fils :

- Guillaume Duprat (1507-1560) est évêque de Clermont de 1529 à 1560. C'est lui qui amènera les Jésuites de la première génération en France (nés en 1534 à Paris, puis institués en 1539/1540), après les avoir observé lors de son séjour à Trente pour le Concile. Il rencontre Lainez, proche de Loyola - L'évêque Guillaume Du Prat n'a pas eu, contrairement à certains dires universitaires protestants du Sud-Ouest de la France, de réelles connaissances des capacités futures des Jésuites (lire Jean Lacouture, Jésuites, vol. I). Son objectif est de trouver dans l'église catholique un nouveau courant qui puisse répondre aux divers courants protestants, non encore fédérés. En 1560, quand Guillaume Du Prat décède, et leur apporte une grande partie de ses biens, pour créer les collèges parisiens de Clermont, de Billom et autres, il n'a pu connaître que la première phase des Jésuites de première génération. Il ne peut pas, à la date de son décès, être au courant de "l'évolution de mentalité" qui va secouer les Jésuites, entraîner leurs positions pro-Guise et les conduire à soutenir la Saint-Barthélémy en 1572, soit 12 ans après la mort de l'Evêque de Clermont, Guillaume Du Prat. Henri IV les bannira du royaume, quand il arrivera au pouvoir, mais les rappellera de lui-même pour leur redonner le pouvoir d'éducation. Les Jésuites sont devenus Confesseurs des rois, Enseignants de l'Elite royale, exerçant un pouvoir international reconnu auprès des Papes... (lire Jean Lacouture, Jésuites, vol. I et 2).

Titres notariaux et décès

Lors de "La Montée à Paris" - le pouvoir royal était basé et bloqué sur la Loire à Blois depuis presque un siècle (1415, défaite d'Azincourt : de retour après sa captivité, Charles d'Orléans s'installe à Blois vers 1440), le chancelier Anthoine Duprat, siègera dans un premier temps à l'hôtel de Sens.

Il acquiert plus tard les terrains et fait bâtir l'hôtel d'Hercule - rue des Grands-Augustins, proche de la Seine, sur des terres appartenant aux Savoie - ainsi qu'une propriété de villégiature sur les terres du village de Vanves - le parc de la ville actuelle. Il fera construire l’hôtel de la Chancellerie à Fontainebleau. Il gardera des contacts, par les branches locales des Duprat et des Bohier, avec Issoire et la branche de Veyrières (Verrière(s) à Issoire), dont il est issu. Il s'arrêtera d'ailleurs à Issoire en 1525, lors de la descente vers Lyon avant la bataille de Pavie.

En 1521, le Chancelier est alors seigneur de Nantouillet, de Marchémoret et de Rosoy-en-Multien[10], terres acquises sur les biens de la Maison de Montmorency avec laquelle la famille Du Prat est alliée et le restera longtemps après la mort du Chancelier.

En 1535, il meurt dans son château de Nantouillet, rongé par la gangrène[11]. Son cœur est déposé à la cathédrale de Meaux, et son corps dans la cathédrale de Sens[4]. Son tombeau y a été érigé vraisemblablement sous Richelieu ; le palais synodal attenant à la cathédrale abrite aujourd'hui ce qu'il reste de la partie basse de ce monument. Le Chancelier - au-delà de sa propre fortune acquise au cours d'une longue carrière : plus de vingt longues années sans jamais chuter, contrairement à bien de ses contemporains - les Montmorency, Semblençay, Bourbon...- aura certainement servi de base arrière financière pour la jeune monarchie Valois-Angoulême, lors de toute la première partie du temps de règne de François Ier et, sa mère Louise de Savoie.

À sa mort, François Ier, à travers le nouveau chancelier Antoine du Bourg - un proche d'Anthoine Du Prat qui fut son mentor - fera, ce qui était courant à l'époque, bloquer les biens du Chancelier sis dans son hôtel d'Hercule et au château de Nantouillet, avant d'en rendre la plus grande partie à son fils aîné Antoine Duprat III.

Une légende veut qu'Anthoine Du Prat ait caché des tonneaux d'or détourné dans les souterrains du château de Nantouillet, mais ni le niveau de vie des descendants du Chancelier, ni aucune recherche ultérieure, n'ont pu apporter crédit à ces rumeurs qui semblent avoir été suscitées par ses multiples ennemis politiques ou religieux.

Au contraire, comme le nota le cardinal de Richelieu, le chancelier Anthoine Du Prat, fut "... le plus incroyable et positif parcours politique que la France ait pu rencontrer pour son bénéfice à cette époque".

Une Vie a été écrite en 1857 par le marquis Du Prat de Barbançon, un de ses arrière-neveux.

Le chancelier Anthoine Du Prat a laissé de nombreuses traces qui lui survivent dans l'histoire de la France, notamment dans des bâtiments et institutions que nous connaissons encore aujourd'hui : ainsi, il investira ses biens personnels dans l'amélioration de L’Hôtel-Dieu à Paris ; prendra part avec François Ier à la création du Collège de France ; trouvera les financements pour les premiers travaux de modernisation du château de Chambord (1519) ; fera moderniser l’Hôtel de Ville de Paris (1529 ; ancêtre de celui que nous connaissons aujourd'hui) ; laissera avec son fils une bibliothèque de grande qualité Intellectuelle entre Nantouillet, l’Hôtel d'Hercule et sa maison de Vanves ; mais a-t-il aussi pris part dans la politique royale des voyages d'exploration par Verrazzano puis par le malouin Jacques Cartier vers les terres nord-américaines, au Canada (entre autres pour contrer les puissances espagnole et anglaise) ?

Famille

Fils aîné d'Antoine Ier (ou II)-Henri Du Prat et de sa 1re femme Jacqueline Bohier, épousée av. 1463, sœur d'Austremoine Bohier (le père des Bohier, secrétaire du roi, consul d'Issoire ; mari - en 2e noces - d'Anne/Béraude du Prat, sœur d'Antoine Ier-II). Il est donc le double cousin germain d'Antoine, Jean, Jeanne/Alix et Thomas Bohier (sgr. de Chenonceaux), et le simple cousin germain de leur demi-frère aîné Henry Bohier, né d'une autre union d'Austremoine (maire de Tours en 1504, sgr. de Colombiers/Villandry et Savonnières).

Fratrie : Il a lui-même pour frères[6] - [12] :

- Thomas Du Prat, évêque de Clermont de 1517 à 1528, abbé de Mozac en 1524-28 après son frère Claude

- Jean Du Prat († 1536 ; Postérité : Françoise Du Prat, mariée 1° vers 1524/1527 à Jacques le Clerc dit Coctier, seigneur d'Aunay, conseiller au Parlement, puis 2° à Jean-Robert de Heselin).

Demi-frères : Son père se remarie avec Jeanne de l'Aubespine, et a pour enfants[6] :

- Thomas-Annet ou Anne-Thomas Du Prat, † 1540, sire de Boudes et de Gondole (Gondole au Cendre ?) par sa femme, de Veyrières (à Issoire), capitaine d'Argental en Vivarais, de Clermont, d'Issoire, bailli d'Annonay (Postérité de sa femme Gabrielle de Chalus-Lembron)

- Claude Du Prat, évêque de Mende de 1524 à 1532, abbé de Mauzac en 1516-24, abbé de Bourg-Déols en 1523, chanoine de Brioude

- Charlotte Du Prat

- Anne Du Prat (Postérité).

Oncles : Son père Antoine Ier (ou II)-Henri dit Ricot (l'aîné de sa propre fratrie) et Anne/Béraude Du Prat (épouse d'Austremoine Bohier) avaient pour frères : - Henri ; - Guillaume, sire de Niolet (près de Saint-Flour) ; et - Claude Du Prat, sire de Hauterive puis de Niolet, † vers 1418, mari avec Postérité de Gabrielle de Sudre. Tous les cinq étaient les enfants d'Anne/Annet ou Antoine (Ier)-Henri Du Prat dit Ricot, né vers 1400 à Issoire, fils de Pierre Du Prat), et de Béraude Charrier, fille de Laurent Charrier et d'Isabeau Morin/Maurin.

Postérité :

Antoine II (ou III), notre chancelier, se marie, en 1493, avec Françoise de Veyny d'Arbouze (née vers 1477-† à 30 ans ; un frère de Françoise, Antoine de Veyny, est souche des Veyny de Villemont près d'Aigueperse), fille d'Antoine/Michel de Veyny de Fernoël et de Marie d'Arbouze (mariés vers 1475)[13]. Il a pour enfants[6] - [14] - [15] :

- Antoine III (ou IV) Du Prat (1503-† vers 1553/1557), seigneur de Nantouillet et de Précy, baron de Thiers et de Thoury-sur-Allier (à Neuvy), chevalier de l’ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, prévôt de Paris de 1542 à 1553, héritier en chef des titres de la famille Du Prat. Marié en 1527 à Anne de Tourzel d'Alègre, dame de Précy et de Vitteaux par sa mère Charlotte de Chalon-Arlay d'Orange, comtesse de Joigny (elle était veuve d'Adrian de Sainte-Maure-Montgauger-Nesle ; le père d'Anne et 2e mari de Charlotte de Chalon était François d'Alègre, vicomte d'Arques et de Beaumont-le-Roger, Grand-maître des Eaux et Forêts de France, † 1512 à Ravenne avec son frère aîné Yves II d'Alègre le Grand et le fils de ce dernier, son neveu Jacques II d'Alègre) ; d'où :

- Antoinette du Prat, † 1598 ; elle épouse 1° son cousin issu de germain Christophe Ier d'Alègre, sire de Saint-Just, Saint-Diéry, Blainville, Oisery et Obsonville (fils de Gabriel et petit-fils d'Yves II d'Alègre), et 2° 1559 Georges Ier de Clermont, marquis de Gallerande, sire de La Ferté-Loupière, vicomte du Grand-Montrevault — veuf, il se remarie à Anne de Savoie-Tende — avec une convention matrimoniale exorbitante qui amena le roi à prendre l'édit des Secondes Noces en juillet 1560[16] ; Postérité du 1°, dont :

- Christophe II d'Alègre, † 1640, 3e marquis d'Allègre, sauvage assassin de François de Montmorency-Hallot à Vernon en septembre 1592 ; Postérité, dont son petit-fils le maréchal Yves V d'Alègre (1653-1733)

- et sa sœur Anne d'Alègre

- Antoine IV (ou V) du Prat, † 1589, sire de Nantouillet, Précy et Toury-sur-Allier, prévôt de Paris, chambellan de Charles IX, mari en 1527 d'Anne de Barbençon-Canny : Postérité au moins jusqu'en 1803 des Du Prat, marquis de Barbençon-Canny, sires ou barons de Précy, Nantouillet, Toury et d'Ancienville

- Guillaume Du Prat, baron de Vitteaux, ami de Brantôme et fidèle d'Alençon : après une première tentative ratée d'homicide en janvier 1569 près du Louvre, il tue à l'été 1573 quai des Augustins son cousin Antoine d'Alègre de Millau/Meilhaud, qui avait tué, il est vrai, son frère François du Prat (ci-après) en avril 1565 place Saint-André-des-Arts - après un premier accrochage entre Antoine IV Du Prat, son frère, le dit François Du Prat, et leur beau-frère Christophe Ier d'Alègre ci-dessus, frère d'Antoine d'Alègre de Meilhaud, en mars 1565 ; mais Guillaume de Vitteaux est lui-même tué en duel le 7 août 1583 derrière les Chartreux de Paris par le fils de sa victime, le 2e marquis d'Allègre Yves (IV) de Meilhaud, qui venge ainsi son père. L'accrochage initial fut déclenché pour un prétexte qui nous semblerait des plus futiles : les d'Alègre auraient moqué leurs cousins Du Prat, raillant leur simple origine (bourgeoisie ou dite noblesse de cloche, transmutée en noblesse de robe ; alors pour les Tourzel d'Alègre, nobles d'épée, chevaliers, et de surcroît de sang royal : la mère de Christophe et Antoine d'Alègre, Marie d'Estouteville femme de Gabriel d'Alègre, est la fille de Gilette de Coëtivy, elle-même petite-fille de Charles VII et d'Agnès Sorel) ; mais à la cour des derniers Valois, le point d'honneur et l'obsession du lignage sont essentiels, et les duels entre farouches bretteurs déciment la noblesse ; les Du Prat et les Tourzel d'Alègre se haïssent d'une haine inexpiable, malgré leur double parenté (les mariages entre Antoine III du Prat, fils aîné du cardinal-chancelier, et Anne d'Alègre ; et entre leur fille Antoinette du Prat et son cousin Christophe Ier d'Alègre)[17]. Sans alliance, ni postérité légitime, Guillaume Du Prat, avait été plusieurs fois condamné à mort par contumace pour ses violences[18], mais tout le temps gracié in fine, par le Roi pour ses services rendus à la Couronne de France.

- Nicolas Du Prat, baron d'Ancienville ; et son frère Pierre Du Prat, tué en 1571 par le sire de Gonnelieu de Pernant de Jumencourt alors qu'il avait 15 ans seulement et était page d'Alençon : son frère ledit Guillaume Du Prat le venge en trucidant Gonnelieu au début 1572 à Luzarches

- François Du Prat, baron de Thiers, tué en duel en avril 1565 par ledit Antoine d'Alègre de Meilhaud ; époux d'Anne Séguier de la Verrière, lointaine cousine du chancelier : leur postérité continue les barons de Thiers et de Vitteaux

- et leurs sœurs Renée Du Prat (vers 1541-1598 ; x 1561 François de Chabannes-Curton) ; Françoise Du Prat († 1580 ; x François des Essarts, † 1590, qui par une deuxième union sera le père de Charlotte, maîtresse d'Henri IV) ; et Jeanne du Prat, sans alliance, † vers 1604

- Antoinette du Prat, † 1598 ; elle épouse 1° son cousin issu de germain Christophe Ier d'Alègre, sire de Saint-Just, Saint-Diéry, Blainville, Oisery et Obsonville (fils de Gabriel et petit-fils d'Yves II d'Alègre), et 2° 1559 Georges Ier de Clermont, marquis de Gallerande, sire de La Ferté-Loupière, vicomte du Grand-Montrevault — veuf, il se remarie à Anne de Savoie-Tende — avec une convention matrimoniale exorbitante qui amena le roi à prendre l'édit des Secondes Noces en juillet 1560[16] ; Postérité du 1°, dont :

- Guillaume Du Prat (1505-1560), évêque de Clermont de 1529 à 1560 ; au concile de Trente, il aidera les Jésuites à contrer les courants protestants français, mais sera décédé bien 12 ans avant la Saint-Barthélemy, qui lui est pourtant reprochée par des « historiens » protestants du XXe siècle, alors que les Jésuites ont armé le bras de la Saint-Barthélemy avec les Guise bien après sa mort, sans qu'on puisse donc lui imputer, ni à son père le cardinal-chancelier, une quelconque responsabilité dans cette tragédie. Henri IV mit fin pendant quelques années, en fermant le Collège de Billom offert par l'évêque Guillaume Du Prat à la congrégation, et exilant les Jésuites de France - voir Jean Lacouture, Jésuites, t. Ier - qui seront rappelés par le même Henri IV dès 1607.

- Géraude (ou Béraude ou Charlotte) Du Prat, mariée à Mery de Rouvroy de Saint-Simon de Précy, puis remariée en 1527 à René d'Arpajon de Séverac, fils de Jean II d'Arpajon, chambellan d'Éléonore d'Autriche : Postérité des deux unions.

Le Chancelier Anthoine Du Prat est réputé avoir enfanté - mais il a 62 ans et est déjà vu comme diabétique et impotent - un fils naturel[6] :

- Nicolas Dangu (1526-1567), légitimé par lettres patentes de . Il fut prêtre au diocèse de Chartres, abbé de Juilly, conseiller d’État, chancelier de Navarre en 1555. Évêque de Séez, il fut enterré à l’abbaye de Juilly ; le nom de Dangu correspond à un village de Normandie, propriété de la famille de Ferrières - la maîtresse du Chancelier est vue comme une veuve du nom de F... ; la propriété et terres de Dangu passa ensuite à la famille de Montmorency ; or, en 1528, le Chancelier Anthoine Du Prat, bourgeois de Vanves où il a sa propriété, qu'il gardera et transmettra à ses enfants, fait l'acquisition de la terre de Nantouillet, acquise auprès des Montmorency... : donc, une alliance Du Prat-Montmorency ?

Il aura pour proches parents ou descendants célèbres :

- Gaspard Du Prat (-1572), gouverneur de Bazas, petit-cousin du chancelier, fils de Vital et petit-fils de Claude du Prat (ce dernier étant un oncle paternel du chancelier), de la branche calviniste des Du Prat d'Issoire, filleul de l'amiral de Coligny avec lequel il sera assassiné à Paris, sa femme et deux de ses enfants étant assassinés à Bazas ; seul survivra Isaac, rapatrié et caché en sécurité à Issoire, berceau des Du Prat, et qui à sa majorité rejoindra Henri IV avec qui il se convertira au catholicisme en 1593 lors de son accession au trône de France. Postérité, dont les marquis du Prat au XVIIIe siècle

- Guillaume Du Prat (-1583), petit-fils du chancelier, baron de Vitteaux, partisan du duc d'Alençon, dit le Spadassin (voir Les Spadassins par Jean-Baptiste Evette).

Notes et références

- Joël Cornette, L'affirmation de l'État absolu, 1492-1652, Paris, Hachette, , 351 p. (ISBN 978-2-01-140337-7), p. 98

- Clément Compayré, Études historiques et documents inédits sur l'Albigeois, le Castrais, et l'ancien diocèse de Lavaur.

- Murat est dit en Haute-Auvergne, et La Chesnaye des Bois — Dictionnaire de la Noblesse, t. XIII, chez Lamy et Badiez à Paris, 1783, p. 468 — le situe entre Montboissier et Cunlhat : ce pourrait donc être Murat à St-Dier ; mais il est aussi proposé que ce soit le Murat en Bourbonnais que Duprat avait reçu sur les dépouilles du connétable de Bourbon et qu'il aurait offert à son secrétaire et cousin germain par alliance Jean Barrillon, aussi un Issoirien. En effet, Du Prat lui avait fait épouser Claudine/Claude Duprat, fille de son oncle Claude Du Prat sire d'Hauterive et de Niolet, et de Gabrielle de Sudre : voir la rubrique "Famille" de cet article, la p. 90 de "La Maison Du Prat, par le marquis Du Prat"-indexée ci-dessous, et l'article Barillon.

- Trois magistrats français du seizième siècle : Antoine Duprat, Guy Du Faur, Jacques Faye Par Édouard Faye de Brys, vol. 2, 1845. (p. 13 à)

- Les chanceliers de France sous François Ier

- Revue historique de la noblesse Publié sous la direction d'André Borel d'Hauterive, vol. 3, 1845.(p. 75-80)

- Histoire de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire

- Nobiliaire d'Auvergne Par Jean Baptiste Bouillet, vol. 5, 1851. (pp. 182 à 184)

- « Sat Prat biberunt » : Les Duprat ont assez bu ; allusion à la citation latine « (Claudite jam rivos, pueri), Sat prata biberunt » : (fermez les ruisseaux, esclaves), les prés ont assez bu (troisième églogue de Virgile).

- Voir Albert Buisson, Le chancelier Antoine Duprat, Paris, Hachette, , p. 379.

- Max Gallo, François Ier : Roi de France Roi-Chevalier Prince de la Renaissance française, Villeneuve d'Ascq & Mayenne, XO éditions, , 384 p. (ISBN 978-2-84563-681-1), 9 (1534-1536) & encart central d'illustrations en couleurs du livre, « chapitre 59 (page 261) ».

- « Généalogie de la Maison Duprat, p. 21 à 124, notamment la biographie du chancelier Antoine p. 29-40 ; table p. 159 », sur Généalogie de la Maison Du Prat, par le marquis Du Prat, chez Dagneau, à Versailles, 1857

- « Famille de Veyny d'Arbouse, p. 1à 22 », sur Archives généalogiques et historiques de la Noblesse de France, t. IV, par Paul-Louis Lainé, à Paris, 1834

- « La Maison Du Prat, p. 73-108 », sur Revue historique de la Noblesse, t. III, par André Borel d'Hauterive, à Paris, 1845

- « Famille du Prat ou Duprat, p. 2-4 », sur Racines & Histoire

- « Georges de Clermont-Gallerande et Anne d'Alègre, l'édit des Secondes Noces de 1560, par Xavier François-Leclanché », sur Villiers-sur-Tholon

- « Maison de Tourzel d'Alègre, p. 263-265 », sur Le Grand Dictionnaire historique, t. Ier, par Louis Moréri, chez Jean-Baptiste Coignard, à Paris, 1725

- « Guillaume du Prat : le bretteur », sur Geneanet, L'arbre des anti-stars

Voir aussi

Bibliographie

- Albert Buisson, Le Chancelier Antoine Duprat, Hachette,

- Antoine-Théodore Marquis Du Prat de Barbançon, Vie d'Antoine Duprat : chevalier, seigneur de Nantouillet, baron de Thiers, 1857) (lire en ligne).

- Antoine-Théodore, Marquis du Prat de Barbançon, Glanes et Regains de la Maison Du Prat, Versailles, Beau Jeune, (OCLC 11598273)

- Juge Marcellin Boudet, les Duprat, 8 volumes (1280-1535), de Antoine I au Chancelier-Cardinal, Archives de la Haute-Auvergne, bibliothèque municipale de Saint-Flour.

- Journal de Jean Barillon, Secrétaire du Chancelier Duprat (lire en ligne).

- commentaires de Gabriel Hanotaux (1853-1944), spécialiste de Richelieu, sur la personnalité du Chancelier.

- sur le génie visionnaire américain du Chancelier dès 1517 dans le prologue de Histoire du Canada, biographie d’une nation. de Daniel de Montplaisir

- sur le Camp du Drap d'Or. voir les travaux de Pascal Brioist, Université de la Renaissance de Tours.

- sur les Jésuites et les potentiels liens avec le Chancelier et avec son fils, l'Evêque de Clermont, Guillaume Du Prat, représentant du royaume de France au Concile de Trente, lire Jean Lacouture, les Jésuites, vol. I et II (1991).

Sources

- Cet article comprend des extraits du Dictionnaire Bouillet. Il est possible de supprimer cette indication, si le texte reflète le savoir actuel sur ce thème, si les sources sont citées, s'il satisfait aux exigences linguistiques actuelles et s'il ne contient pas de propos qui vont à l'encontre des règles de neutralité de Wikipédia.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Article sur Antoine Duprat dans The Catholic Encyclopedia

- Une biographie d'Antoine Duprat, lien obsolète.

- Généalogie en ligne de la famille Du Prat et descendances par M. Étienne Patou (2015), réactualisé en permanence.

- article M. de Montplaisir sur l'influence du Chancelier Antoine Du Prat dans le programme français de conquête de l'Amérique depuis 1517, etc. https://www.vexilla-galliae.fr/civilisation/histoire/il-y-a-cinq-cents-ans-le-16-mars-1517-pour-la-premiere-fois-francois-ier-entendait-parler-du-canada/