Luzarches

Luzarches (prononciation : /ly.zaʁʃ/ ) est une commune française située dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France.

| Luzarches | |||||

%252C_%C3%A9glise_St-C%C3%B4me-St-Damien_depuis_le_chemin_de_la_Paroisse.jpg.webp) L'église Saint-Côme-Saint-Damien. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Val-d'Oise | ||||

| Arrondissement | Sarcelles | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Carnelle Pays-de-France (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Michel Mansoux 2020-2026 |

||||

| Code postal | 95270 | ||||

| Code commune | 95352 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Luzarchois | ||||

| Population municipale |

4 828 hab. (2020 |

||||

| Densité | 236 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 07′ 00″ nord, 2° 25′ 00″ est | ||||

| Altitude | Min. 35 m Max. 149 m |

||||

| Superficie | 20,49 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Viarmes (ville-centre) |

||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Fosses | ||||

| Législatives | Neuvième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

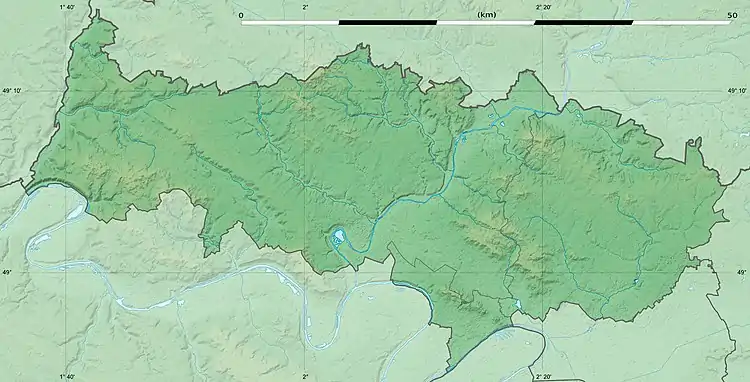

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Val-d'Oise

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | luzarches.net | ||||

Ses habitants sont appelés les Luzarchois[1].

Géographie

Description

%252C_rue_Saint-C%C3%B4me.jpg.webp)

Le bourg est situé sur un point élevé de la vallée de l'Ysieux, entre la plaine de France et la forêt de Chantilly, à une trentaine de kilomètres au nord de Paris. Luzarches est adossé à l'une des anfractuosités de la suite de collines qui représente la ligne de partage des eaux entre la Seine et l'Oise[b 1], se poursuivant vers l'ouest par le massif de la forêt de Carnelle, et vers l'est par le versant nord de la vallée de l'Ysieux, avec des plateaux élevés appelées les Groux[2]. Cette situation, à un endroit où se rencontrent différentes formes de relief et de paysages, fait le charme du site de Luzarches.

Le secteur occidental du bourg est dominé par un éperon rocheux, la butte de Saint-Côme, à 116 m d'altitude[b 2] ; la butte des Brûlis lui faisant face de l'autre côté de la vallée de l'Ysieux à l'est de Chaumontel. Le niveau de l'Ysieux étant de 50 à 44 m environ sur le territoire communal, les collines surmontent son cours d'une soixantaine de mètres. La colline sur laquelle est bâtie Luzarches montre une altitude moyenne de 75 m et s'abaisse progressivement vers l'est, en remontant la vallée de l'Ysieux[3]. Le point culminant de Luzarches se trouve au sud-ouest du bourg, à équidistance avec Belloy-en-France, atteignant une hauteur de 149 m. La forêt de Chantilly et plus précisément sa partie appelée forêt de Coye, occupe 479 ha soit 23 % du territoire communal. De très nombreux bois, pour la plupart privés, entourent le bourg à l'ouest, au sud et à l'est. Dans leur ensemble, les bois et forêts sont plus représentés que les terres cultivées. Aucune zone artisanale ou commerciale notable n'est présente sur le territoire communal.

Luzarches compte quatre écarts, tous situés à l'est du bourg dans la vallée de l'Ysieux : Gascourt, Thimécourt / la Prairie, la Biche et Hérivaux. Les premiers sont des petits villages ; la Biche est un lotissement de villas de grand standing des années 1960 et 1970 ; et Hérivaux se résume aujourd'hui au domaine de l'ancienne abbaye du même nom, le reste du hameau ayant disparu vers la fin du Moyen Âge. Le développement maximal du territoire communal est de 8 440 m dans le sens est-ouest et de 5 600 m dans le sens nord-sud. Luzarches est situé sur le chemin de Grande Randonnée GR1.

Communes limitrophes

Luzarches est, devant Gonesse, la commune la plus étendue du Val-d'Oise[4]. De ce fait, le nombre de communes limitrophes est élevé, avec douze communes au total.

Chaumontel et Luzarches sont pratiquement contiguës. Luzarches encercle cette commune sur les 80 % de sa circonférence (soit 10 km sur 12,5 km). Chaumontel est également la commune avec laquelle Luzarches partage la proportion la plus importante de sa circonférence. Bien que n'étant pas limitrophe avec Luzarches, la commune de Lamorlaye s'approche du territoire de Luzarches de moins de cinq cents mètres, au nord de Chaumontel. Le bourg le plus proche de Luzarches, d'importance équivalente, est Viarmes.

%252C_vue_sur_le_village_depuis_le_chemin_de_la_Paroisse.jpg.webp)

Avec deux communes limitrophes, Luzarches possède une limite discontinue : ce sont Coye-la-Forêt, de par la situation particulière de Chaumontel qui interrompt la ligne de partage entre Luzarches et Coye ; et Viarmes, qui encercle Seugy sur les trois quarts de la circonférence de cette dernière commune.

Luzarches touche trois communes appartenant au département de l'Oise : ce sont Coye-la-Forêt, Orry-la-Ville et La Chapelle-en-Serval. Il n'existe pas de route reliant Luzarches à Orry ou à la Chapelle, la limite avec Orry se situe en pleine forêt, et il faut traverser trois à quatre autres communes pour se rendre de Luzarches à La Chapelle. Le point de rencontre des deux communes est proche de l'abbaye d'Hérivaux.

D'autres communes limitrophes ne peuvent pas être directement rejointes depuis Luzarches. Entre Luzarches et Asnières-sur-Oise, s'interposent le village de Seugy et le bourg de Viarmes. Se rendant de Luzarches à Bellefontaine, on traverse Lassy et Le Plessis-Luzarches, cette dernière commune n'étant même pas réellement limitrophe de Luzarches : les deux communes se rencontrent, avec deux autres communes (Lassy et Bellefontaine) à un point près de l'école de Lassy sans se toucher. Fosses est localisé après Bellefontaine et représente la quatrième commune sur la D 922 à l'est de Luzarches, mais touche tout de même au territoire de Luzarches sur une longueur de 440 m environ.

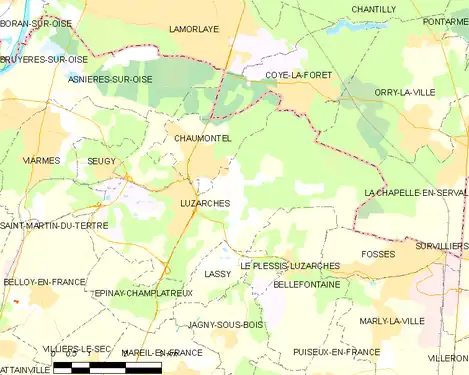

Carte de la commune.

Occupation des sols

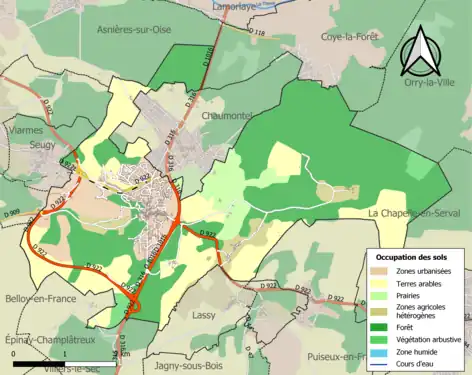

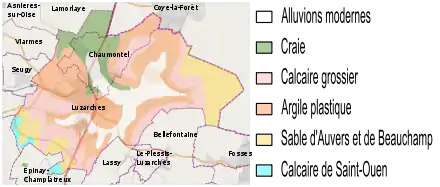

Géologie

En fonction de la nature du relief, différentes strates géologiques remontent à la surface du sol. Sur deux zones différentes, les limons des plateaux favorisent l'agriculture : en plaine de France, qui ne concerne que l'extrémité sud-ouest du territoire communal vers Belloy et Épinay-Champlâtreux, et dans la vallée d'Ysieux, à l'endroit où il forme une vaste cuvette au nord-est du bourg. Sinon, sauf sur les flancs des vallées de l'Ysieux et des ruisseaux et sauf en forêt de Coye, c'est le calcaire qui domine : calcaire grossier ( Lutécien) pour l'essentiel, et calcaire de Saint-Ouen (Marinésien) uniquement au début de la dépression qui interrompt au nord la plaine de France. Par ailleurs, cette strate est suivie d'une bande avec des sables d'Auvers et de Beauchamp (Auversien)[note 1], que l'on ne trouve pas ailleurs sur le territoire de Luzarches. Ils sont exploités à la carrière à ciel ouvert d'Épinay-Champlâtreux, au nord du château vers Luzarches. Les sables sont généralement couverts de bois, ou bien de genêts et de fougères, les landes n'étant pas présentes à Luzarches.

Les fonds des vallées de l'Ysieux et des ruisseaux sont remplis d'alluvions, favorisant également l'agriculture. Dans la vallée de l'Ysieux en aval de Luzarches, la craie (Campanien) est présente de part et d'autre, sur une largeur pouvant dépasser 500 m. Sinon, c'est partout l'argile plastique (Sparnacien) qui prend le relais, parfois sur des bandes très étroites, souvent couvert de prairies. L'imperméabilité de l'argile peut provoquer la formation de marécages, ou, couvert par des sables, retenir des nappes phréatiques qui alimentent des sources mais favorisent des inondations en cas de fortes pluies. Suivent les sables de Cuise (Cuisien)[note 2], dont la plus forte présence se constate sur le versant sud de la vallée de l'Ysieux en aval de Luzarches, délimité par la route de Seugy. En forêt de Coye, les sables de Bracheux et Poudingue sont largement représentés. Les sous-sols des buttes ont une particularité : en dessous de la strate argileuse, suivent des gisements de gypse, autrefois exploités à Épinay-Champlâtreux, commune voisine de Luzarches.

Si l'on considère les sous-sols, les calcaires de Saint-Ouen, qui ne remontent à la surface qu'à la limite nord de la plaine de France, forment une couche homogène d'une douzaine de mètres d'épaisseur (moins au fond des vallées), qui se rencontre à partir de cinquante mètres d'altitude. Viennent ensuite une couche de sept à huit mètres d'argile plastique, en ce qui concerne le sud de la commune, et une mince couche de sables de Bracheux et Poudingue, en ce qui concerne le nord de la commune. Au sud de Luzarches, au point culminant sur les hauteurs de la plaine de France (qui, bien qu'étant plaine, se situe ici en altitude), les strates suivantes sont les sables de Cuise, le calcaire grossier, les sables d'Auvers et de Beauchamp à partir de cent mètres au-dessus de la mer, et enfin les calcaires de Saint-Ouen et une mince couche de limon[5].

Sous les gisements de gypse qui peuvent atteindre des centaines de mètres d'épaisseur, des veines de charbon ont été identifiés lors de sondages à partir de 1782, effectués sous la direction de Pierre-François Tubeuf, concessionnaire des mines de charbon de terre des Cévennes, dans le but d'ouvrir une exploitation minière. Ces sondages eurent lieu dans le vallon de la Charbonnière, à l'ouest du château de Rocquemont. Les veines atteignirent vingt-deux centimètres, ou même quatre-vingt-dix-huit centimètres divisées en quatre filons, mais une exploitation ne sembla pas économiquement faisable en raison de la forte présence d'eau, retenue par la couche d'argile mentionnée ci-dessus[6]. Des sondages ultérieurs en d'autres lieux n'ont pas été couronnés de succès, la couche de gypse étant trop épaisse.

Hydrographie

%252C_ru_du_Pontcel_le_long_du_chemin_de_la_Paroisse.jpg.webp)

Aucune rivière importante n'est présente sur le territoire de Luzarches. Le bourg est cerné par le ru du Poncel au nord et le ru Popelin[7] au sud, qui alimentent tous les deux l’Ysieux[8]. Ce dernier entre sur le territoire communal près du moulin de Lassy et s'écoule dans le sens sud-est - nord-ouest, quittant la commune 2,5 km après aux abords de Chaumontel et la rejoint une nouvelle fois pendant 500 m environ au moulin de Bertinval. C'est l'un des trois moulins à eau qui fonctionnaient autrefois à Luzarches, les autres étant le moulin de Glanne (ou de Glume), aujourd'hui disparu, et le moulin de Bécherel (ou moulin de Luzarches)[9].

Quant aux ruisseaux, il est intéressant d'observer que leur cours est principalement ouest - est et donc pratiquement opposé à celui de l'Ysieux. Le ru du Poncel prend naissance au versant nord de la colline de Saint-Côme. Long de 1 300 m seulement, il est canalisé sur la majorité de son parcours. Autrefois, il remplissait un abreuvoir à l'emplacement de l'actuel jardin public en bas de la rue Erik-Satie. Il donne aussi son nom à la partie septentrionale de la rue qui traverse le bourg du nord au sud, l'ancienne Route Nationale 16.

Le ru Popelin atteint une longueur de 3 km environ. Contrairement au ru du Poncel, il est alimenté par plusieurs sources, qui, en partie, donnent vie à des courts ruisseaux avant d'atteindre le ru Popelin. Ce dernier a son origine dans le vallon de la Charbonnière, à l'ouest du stade et au nord-ouest du centre du bourg, avec trois sources différentes dont celle du lavoir de Rocquemont dit de la Grande Fontaine. Le fond du vallon étant couvert d'une couche d'argile imperméable, c'est naturellement ici que l'eau d'infiltration captée par les collines pénètre à la surface. Deux autres sources jaillissent au sud de Luzarches, près de l'échangeur de la RD 316 avec la rue de Paris, et forment un petit ruisseau. Encore deux autres sources sont localisées à l'ouest et au sud du hameau de Gascourt, près duquel les quatre ruisseaux se rejoignent pour s'écouler 650 m après dans l'Ysieux. Cette petite rivière est par ailleurs alimentée par d'autres sources sur le territoire de Luzarches, notamment situées au bois appelé le Gouy vers Hérivaux, mais de très faible débit.

Avec la multitude des sources, alliée aux caractéristiques des sols, les conditions sont propices à la formation de prés humides au fond des vallons, de mares et de petits étangs. Les principaux étangs, à Hérivaux et à l'ouest du bourg, étaient des viviers pour l'élevage de poissons[b 3].

Voies de communication

Luzarches est concerné par deux routes départementales d'envergure, toutes les deux des anciennes routes nationales dont les origines remontent loin dans le passé, et qui ont plusieurs fois vu leur tracé se modifier. La principale voie de communication est la D 316, ancienne N 16 jusqu'en 2005 et issue d'une voie gallo-romaine. Orientée dans un sens nord-sud, elle passe aujourd'hui à l'est du bourg et relie Paris ou respectivement Pierrefitte-sur-Seine à Chantilly, Creil et Amiens. Dans le département de l'Oise, elle est appelée D 1016. La déviation du bourg se prépare dès 1955 par l'acquisition des terrains nécessaires et a été réalisée au cours des années 1960[10]. L'ancien tracé par le centre-ville (avenue de la Libération, rue Charles-de-Gaulle, rue du Pontcel) est aujourd'hui classé comme D 16 E1. Mais ce ne fut pas non plus le tracé d'origine, qui était complètement différent au sud de Luzarches jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, et subsiste encore sous la forme de chemins ruraux. Une rue de Luzarches, appelée vieux chemin de Paris, indique encore le tracé de l'ancienne voie romaine. À partir de la ferme de Trianon dans la commune voisine d'Épinay-Champlâtreux, elle prend le nom d'allée d'Écouen et subsiste effectivement sur pratiquement toute la longueur du parcours jusqu'à cette ville.

L'autre grande route traversant le territoire de Luzarches est la D 922, ancienne N 322 jusqu'en 1972, orientée dans un sens est-ouest. La section comprise entre l'échangeur avec la D 316 à l'est de l'église de Luzarches et le carrefour avec la D 317 à Fosses / Survilliers est aujourd'hui réservée à la desserte locale et interdite aux poids lourds. Par contre, la déviation de Luzarches (terminée vers 2005) et tout le parcours jusqu'à Beaumont-sur-Oise a bénéficié d'un nouveau tracé sous la forme d'une voie express. Avant la mise en service de cette déviation, la D 922 ne passait déjà plus par le centre-ville, mais au nord de la gare de Luzarches. Cet itinéraire qui prend son origine au rond-point de la D 316 entre Luzarches et Chaumontel est aujourd'hui désigné D 922 Z. Avant sa création, la circulation passait par les rues Saint-Damien et Vivien, et entre ces deux rues empruntait la N 16 sur 200 m environ en plein centre du bourg. Venant de Survilliers, on entrait dans Luzarches par la rue de Meaux, devenue une impasse avec la construction de la nouvelle N 16.

Deux sentiers de grande randonnée traversent Luzarches :

- le GR 1 - tour de Paris : il arrive du nord-est, et depuis la gare d'Orry-la-Ville-Coye, traverse la forêt d'Orry, secteur de la forêt de Chantilly, et passe non loin de l'abbaye d'Hérivaux, de la ferme des Nonnains et du moulin de Luzarches. À cet endroit, le tronc commun avec le GR 655 s'interrompt. À la suite de la traversée de Luzarches à la marge du centre, il passe par l'abreuvoir et près du lavoir de Rocquemont, et par le vallon de la Charbonnière où il rejoint de nouveau le GR 655. Le tronc commun des deux sentiers décrit une détour par le plateau de la plaine France avant de quitter le territoire communal pour Seugy près du golf du mont Griffon.

- le GR 655 - chemin de Tours ou via Turonensis, de la Belgique vers Saint-Jacques-de-Compostelle : dans les environs de Luzarches, il partage son itinéraire avec le GR 1 sauf aux abords du bourg. Près du moulin de Luzarches, il se dirige vers la D 922 et continue en accotement routier sur le trottoir, passant près des châteaux de Saint-Thaurin et de Chauvigny. Contrairement au GR 1, il traverse le centre-ville et monte ensuite sur la butte de Saint-Côme, emprunt le chemin des Martyrs et redescend dans le vallon de la Charbonnière pour rejoindre le GR 1.

Plusieurs sentiers de petite randonnées sont balisés dans les environs de Luzarches. Du fait que la circulation se concentre sur les quelques axes exposés ci-dessus, les autres routes sont faiblement fréquentées par les automobilistes et peuvent être intégrées dans des randonnées. Dans la forêt d'Orry et de Chantilly, de multiples itinéraires de randonnée sont possibles.

Transports

La gare de Luzarches est le terminus d'une des branches de la ligne ![]()

![]() du Transilien Paris-Nord. Elle est située sur la ligne de Montsoult-Maffliers à Luzarches. Elle est desservie à raison d'un train semi-direct toutes les 30 minutes pendant les heures de pointe (direct de Sarcelles - Saint-Brice à Montsoult-Maffliers et omnibus ensuite) et par un train omnibus toutes les heures. Le reste du temps. Il faut compter de 46 à 48 minutes de trajet à partir de la gare du Nord.

du Transilien Paris-Nord. Elle est située sur la ligne de Montsoult-Maffliers à Luzarches. Elle est desservie à raison d'un train semi-direct toutes les 30 minutes pendant les heures de pointe (direct de Sarcelles - Saint-Brice à Montsoult-Maffliers et omnibus ensuite) et par un train omnibus toutes les heures. Le reste du temps. Il faut compter de 46 à 48 minutes de trajet à partir de la gare du Nord.

Le centre-ville de Luzarches est desservi par les lignes de bus régulières suivantes :

- Ligne 95.10 du réseau de bus Busval d'Oise, Luzarches (la halle) ↔ Goussainville RER : le service de cette ligne se résume à deux allers le matin et deux retours le soir, du lundi au vendredi. La vocation de la ligne est de relier les petites communes de Bellefontaine, Lassy, Le Plessis-Luzarches, Jagny-sous-Bois et Châtenay-en-France à la ligne D du RER.

- Ligne 12 du réseau de bus CIF Goussainville RER ↔ Chaumontel, Mairie : fonctionnant en période de pointe du lundi au vendredi, cette ligne a comme vocation de relier Chaumontel et Luzarches rapidement à la gare de Goussainville pour correspondance avec le RER D. Aucun arrêt n'est effectué entre Luzarches et Goussainville. Chaumontel est desservi en boucle. Le matin, Luzarches est uniquement desservi dans la direction de Goussainville, et le soir, uniquement dans la direction de Chaumontel : ainsi, des déplacements aller/retour dans la journée ne sont pas possibles entre les deux communes voisines. En outre, pour se rendre de Luzarches à Goussainville le soir, il faut prendre un car en direction de Chaumontel et rester dans le car.

- Ligne 100 des CIF Roissypôle / Gare Aéroport Charles-de-Gaulle 1 ↔ Persan-Beaumont SNCF : Cette ligne Mobilien nouvellement créée par le STIF en date du 1er septembre 2010 représente la principale offre de transports en commun pour la commune de Luzarches, hormis les trains de la ligne H. Il s'agit d'une liaison express entre Persan, Beaumont-sur-Oise et la plate-forme aéroportuaire de Roissy. La ligne fonctionne tous les jours de l'année entre 5 h 52 (premier passage de Luzarches) à 21 h 28 (dernier passage), sauf les week-ends quand le premier passage a lieu à 6 h 23. L'horaire est cadencé à raison d'un car toutes les heures (toutes les 30 min. du lundi au vendredi pendant les heures de pointe) ; cependant, des légères variations de la durée du trajet en fonction des périodes de la journée font que les minutes de passage ne sont pas toujours identiques. À Luzarches, uniquement la gare est desservie ; l'arrêt s'effectuant non sur la place de la gare mais derrière la gare (en venant du centre-ville), sur la route des Bruyères (D 922 z), accès direct depuis les quais de la gare par un chemin piétonnier.

Par ailleurs, des lignes à vocation scolaire des CIF n'admettent que les élèves :

- 46 : Luzarches, Lycée Gérard de Nerval ↔ Noisy-sur-Oise - Place Gambetta ou Le Plessis-Gassot, Poste EDF

- 47 : Luzarches, Lycée Gérard de Nerval ↔ Saint-Martin-du-Tertre, Près de Carnelle Cette ligne ne dessert pas la gare.

- 48 : Fontenay-en-Parisis - Centre ↔ Fosses, Lycée Baudelaire et Collège Stendhal Cette ligne ne dessert pas la gare.

- 50 : Viarmes, Route de Royaumont ↔ Mortefontaine, Institut Saint-Dominique

- 117 : Luzarches, Lycée Gérard de Nerval ↔ Survilliers, centre-ville Cette ligne ne dessert pas la gare.

- 121 : Luzarches, Lycée Gérard de Nerval ↔ Chaumontel Cette ligne ne dessert pas la gare.

Luzarches ne dispose pas d'un service de transport urbain. Les hameaux de la commune ne sont pas desservis par les lignes régulières.

Climat

Le climat de Luzarches comme celui du Val-d'Oise est un climat de « type tempéré océanique dégradé », c’est-à-dire légèrement altéré par des apparitions ponctuelles d'influences continentales, tout en restant proche du climat océanique. Météo-France ne dispose pas d’une station météorologique à proximité de Luzarches. Concernant les températures et la pluviométrie, la station la plus proche est à l’aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, distante de quinze kilomètres environ. Une autre station est à peine plus éloignée de Luzarches ; il s’agit de Creil dans le département de l’Oise, à dix-sept kilomètres de Luzarches. Une question importante est de savoir du climat de quelle station Luzarches se rapproche le plus : les différences entre Roissy-CDG et Creil sont non négligeables, surtout en ce qui concerne les températures minimales. Elles sont entre 0,7 et 1,7 °C plus faibles à Creil qu’à Roissy-CDG, tandis que les températures maximales ne diffèrent quasiment pas (un déficit de 0,6 °C au mois de décembre en défaveur de Creil fait que les moyennes de cette ville restent 0,3 °C en dessous du niveau de Roissy-CDG). À Creil, il pleut légèrement moins qu’à Roissy-CDG, mais la pluviométrie est plus forte pour les mois de mai, juin, août et novembre et identique en janvier et juillet. Globalement, les variations mensuelles sont toutefois assez faibles pour les deux stations, les fluctuations se situant entre 75 % et 125 % de la moyenne annuelle.

La distance entre Luzarches et l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle dépasse seulement de six kilomètres celle entre l'aéroport et Paris. Tenant compte de l'appartenance de Luzarches à la grande banlieue parisienne, on peut penser que les relevés météorologiques de Roissy-CDG sont plus proches de la réalité de Luzarches que de celles de Creil, éloigné de 46 km de la capitale. Cette impression est à relativiser : l’aéroport est établi en quasi-continuité avec l’agglomération parisienne, tandis que Luzarches se situe en zone rurale. D’autre part, l'altitude de l’aéroport dépasse de trente mètres celle de Luzarches (102 m par rapport à 72 m), ce qui pourrait niveler en partie les différences. Quant à Creil, son centre-ville est établi à seulement 31 m d'altitude. En somme, il semble que le climat de Luzarches se situe à mi-chemin entre celui des stations de Roissy-CDG et de Creil. Le tableau synoptique de la température et de la pluviométrie moyennes de Luzarches est établi suivant cette hypothèse.

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 1,2 | 1,2 | 3,4 | 4,6 | 8,5 | 11,2 | 13,3 | 13,1 | 10,7 | 7,7 | 3,9 | 2,2 | 6,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | 6,4 | 7,6 | 11,1 | 14,1 | 18,3 | 21,3 | 24,1 | 24,3 | 20,3 | 15,3 | 9,8 | 6,9 | 14,9 |

| Précipitations (mm) | 60 | 46 | 56,5 | 48,5 | 65 | 60,5 | 49 | 47,5 | 59 | 67 | 58 | 59,5 | 696,5 |

Sont prises en compte les années 1971 à 2010. Les températures moyennes par mois ne sont pas disponibles pour ces stations[11].

Concernant l'ensoleillement, il n'est mesuré à Creil que depuis 2009, et pas encore à Roissy. Les valeurs relevées en 2009 et 2010 étant très éloignées les unes des autres, avec 1 344 h contre 1 763 h pour l'année, il serait prématuré d'en tirer des conclusions sur l'ensoleillement moyen. Quant aux valeurs constatées à Paris, elles ne paraissent pas transposables à Luzarches, sachant que les divergences entre les trois stations de relevé de l'ensoleillement en Île-de-France, à savoir Paris-Montsouris, Trappes et Melun, peuvent être très fortes selon les années[11].

Risques et catastrophes naturels

Si la commune a un très faible risque sismique, elle est exposée à d'autres risques : les ruissellements[12], ou autrement dit, des coulées de boue, pouvant déboucher sur des mouvements de terrain.

La commune a connu de 1987 à 2000 trois ruissellements, sinistres reconnus catastrophes naturelles avec publication d'arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle publiés au Journal Officiel[13]. Fin mai / début juin 1992, les caves et sous-sols ont en plus été inondés[12].

| Type de catastrophe | Début | Fin | Arrêté | Parution au J.O. |

|---|---|---|---|---|

| Inondations et coulées de boue | ||||

| Inondations et coulées de boue | ||||

| Inondations et coulées de boue | ||||

Urbanisme

Typologie

Luzarches est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [14] - [15] - [16]. Elle appartient à l'unité urbaine de Viarmes, une agglomération intra-départementale regroupant 5 communes[17] et 16 636 habitants en 2017, dont elle est ville-centre[18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire regroupe 1 929 communes[20] - [21].

Étant donné sa proximité relative de Paris et son nombre d'habitants 4 718 en 2018, on pourrait prendre Luzarches pour l'une des nombreuses communes de l'agglomération parisienne sans grande importance dans le passé, s'étant développée à partir d'un petit village comme c'est si souvent le cas des villes de cette envergure dans la région. La réalité est cependant tout autre. À la fin de l'Ancien Régime, Luzarches comptait mille huit cents habitants[a 1], soit beaucoup plus que nombre de communes légèrement plus proches de la capitale qui sont aujourd'hui maintes fois plus grandes que Luzarches.

Son ambiance calme et sa situation ont par ailleurs incité de nombreux bourgeois parisiens à y construire des résidences d'été pendant le dernier quart du XIXe siècle et la commune est également devenue un lieu d'excursions dominicales pour les banlieusards[22] - [note 3]. Luzarches est aujourd'hui une ville essentiellement résidentielle, faisant partie du parc naturel régional Oise-Pays de France.

Morphologie urbaine

La délimitation du centre ancien de la commune permet de retracer les contours du bourg du Moyen Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'extension du bourg n'ayant pas évolué pendant plusieurs siècles. Le centre ancien est orienté dans un sens est-ouest, alors que l'agglomération dans son ensemble s'étire plutôt dans un sens nord-sud : les extensions progressives ont eu lieu vers le nord, entre le centre ancien et la gare, et vers le sud, de part et d'autre de l'ancienne route nationale. De ce fait, lorsqu'on s'approche de Luzarches en venant de Fosses à l'est ou de Saint-Martin-du-Tertre à l'ouest,on découvre encore les abords du bourg à peu près comme ils se présentaient un siècle auparavant.

Au centre-ville, on rencontre des maisons anciennes des XIXe et XVIIIe siècles essentiellement, mais nombre de maisons plus anciennes ont également subsisté. En général, les maisons comptent un ou deux étages ; les maisons à deux étages se concentrant dans le secteur entre la halle et la mairie qui est le centre des activités commerciales depuis toujours. L'architecture traditionnelle est celle de toutes les villes rurales du nord de l'Île-de-France, ne conférant aucun caractère particulier aux maisons qui par ailleurs présentent des façades dégradées en majorité. La couleur dominante au centre-ville est le gris. Les maisons ayant bénéficié de rénovations pendant les années 1980 et 1990 ont perdu les rares éléments architecturaux permettant l'identification de leur époque de construction. Depuis quelques années seulement, des maisons en dehors des axes de circulation ont été rénovées dans le respect de l'architecture d'origine.

Les villas d'agrément du XIXe siècle se trouvent surtout à l'est du centre-ville, sur les hauteurs de Saint-Côme et sur les flancs de la colline. Dans la même époque, quelques maisons ont fait leur apparition le long du nouveau tracé de l'ancienne route nationale au sud du bourg, l'actuelle avenue de la Libération. Les lotissements de la deuxième moitié des années 1920 et des années 1950 à 1990 sont sortis de terre à différents endroits au sud et surtout au nord du bourg, souvent sans concept particulier et de façon quelque peu désordonnée. Le logement collectif se résume toujours aux maisons anciennes du centre-ville, à une exception près (non loin de la gare). L'agglomération atteint aujourd'hui une longueur nord-sud de près de 2 km, avec une largeur est-ouest de 1,1 km environ. Dans le parc naturel régional Oise-Pays de France, Luzarches est aujourd'hui la commune la plus touchée par la cabanisation[note 4], contribuant à dégrader la qualité de son environnement paysager[23]. Dans la vallée de l'Ysieux, à l'est de la commune, des pavillons et villas ont été construits en dehors de toute agglomération existante, sur des anciennes surfaces agricoles (lieu-dit La Prairie) et sur des parcelles boisées (hameau de la Biche).

.jpg.webp) La rue Saint-Damien, côté est en direction de l'église ; la RD 922 passait par ici avant la construction de la déviation.

La rue Saint-Damien, côté est en direction de l'église ; la RD 922 passait par ici avant la construction de la déviation. Vue sur le quartier présenté par la photo précédente, depuis l'emplacement de l'actuel groupe scolaire : cette silhouette n'avait guère changé depuis le Moyen Âge.

Vue sur le quartier présenté par la photo précédente, depuis l'emplacement de l'actuel groupe scolaire : cette silhouette n'avait guère changé depuis le Moyen Âge. La rue Charles-de-Gaulle, vue depuis la place de la Mairie en direction du sud ; c'est une section de l'ancienne RN 16 pour Paris. La concentration des commerces confère à la scène une animation urbaine.

La rue Charles-de-Gaulle, vue depuis la place de la Mairie en direction du sud ; c'est une section de l'ancienne RN 16 pour Paris. La concentration des commerces confère à la scène une animation urbaine.%252C_caf%C3%A9_du_centre.jpg.webp) Le café du centre à côté de la halle ; l'ancien magasin de meubles à droite correspond à l'actuel Caviste.

Le café du centre à côté de la halle ; l'ancien magasin de meubles à droite correspond à l'actuel Caviste. Le début de la rue du Pontcel. Elle correspond à un secteur de l'ex-RN 16, et le trafic pour Amiens passait par ici. À droite débute la rue Bonnet, et au fond à gauche la rue Vivien (ex-RD 922 vers Beaumont).

Le début de la rue du Pontcel. Elle correspond à un secteur de l'ex-RN 16, et le trafic pour Amiens passait par ici. À droite débute la rue Bonnet, et au fond à gauche la rue Vivien (ex-RD 922 vers Beaumont).

Logement

%252C_rue_du_Parisis.jpg.webp)

De 1968 à 2007, le nombre des logements recensés à Luzarches est passé de 810 à 1 830, soit une augmentation de 126 %. Environ un tiers des logements correspondait à des appartements en 2007, et les deux tiers à des maisons ; en 1999 encore, la part des appartements n'avait été que de 27,5 %. Cette évolution tout comme la diminution du taux des résidences secondaires, passant de 15,6 % en 1968 à 3,6 % en 2007, traduit l'englobement progressif des communes de la grande couronne dans la sphère d'influence de la capitale, avec l'augmentation du prix de l'immobilier et la pression immobilière. Toutefois, en 1968 comme en 2007, le taux des logements secondaires est trois fois supérieur à la moyenne départementale. Environ 5 % des logements sont vacants à Luzarches, légèrement plus que dans le Val-d'Oise, où ce taux a diminué depuis 1999 ce qui ne fut pas le cas de Luzarches[24].

Luzarches, petite ville résidentielle en périphérie de la région parisienne, présente un taux de propriétaires supérieur à la moyenne départementale, avec 66,0 % par rapport à 56,0 %. Bien que Luzarches ne soit pas une commune essentiellement pavillonnaire, le logement HLM est peu représenté et ne concerne que 10,3 % des résidences principales en 2007, soit environ 40 % du taux du Val-d'Oise, 24,1 %. Les grands logements sont nettement surreprésentés à Luzarches ; 43,1 % ayant au moins cinq pièces, par rapport à 30,3 % dans le Val-d'Oise. En même temps, les logements à trois et quatre pièces se font plus rares à Luzarches, mais les logements à deux pièces plus fréquents. Ceci est lié en partie à la structure d'âge du parc immobilier de Luzarches. En effet, 29,2 % des logements y datent d'avant 1949, par rapport à 17,5 % sur le plan départemental : ce sont les logements au centre-ville ancien, qui représentent encore une proportion importante du fait de l'expansion urbaine modérée qu'a connue Luzarches. Ainsi, deux fois moins de logements ont été construits à Luzarches entre 1949 et 1974 que dans le Val-d'Oise ; ce rapport ne s'est inversé que depuis 1990, quand 26 % des logements de Luzarches ont été construits (15,7 % dans le Val-d'Oise)[24].

Occupation des sols simplifiée

Le territoire de la commune se compose en 2017 de 80,72 % d'espaces agricoles, forestiers et naturels, 10,42 % d'espaces ouverts artificialisés et 8,86 % d'espaces construits artificialisés[25]

Toponymie

Luzarches est l'unique commune de ce nom en France. Le toponyme a évolué ainsi : Luzareca en 680[26], Luzarca en 692[26], Lusarcha au VIIIe siècle, Lusarchiis au XIIe siècle, puis Lusarchiac ou Lusarcum au bas Moyen Âge, pour évoluer ensuite vers sa forme moderne : « Lusarche », « Lusarches » et « Luzarches ». Ayant fait l'objet de plusieurs hypothèses jusqu'au XIXe siècle.

L'origine du toponyme vient probablement de la position des lieux, si l'on considère que la langue parlée localement aux origines de Luzarches a été le gaulois. Le toponyme se compose de deux mots : « luz » (ou « luzet ») signifiant « ancien enclos », et « ar » (ou « arke ») signifiant « conduit » ou « passage » en gaulois. D'autres interprétations à partir du gaulois sont possibles. Ainsi, « luz » se traduit aussi par « eau », « prairie » et « bois sacré », « ar » par « près » et « cha », « ca » ou « ches » par « lieu », « séjour », « demeure », « habitation », « enceinte » ou « forteresse ». L'une des théories du XVIIIe siècle, établie par M. de Launay, cherche la signification de « Luzarches » dans le latin. Le toponyme viendrait de Acx Lucorum, nom pourtant jamais usité et qui signifierait « citadelle des bois sacrés »[b 4].

Histoire

Luzarches fut un bourg d'une certaine importance, tirant sa prospérité du passage de la grande route Paris - Amiens. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle toutefois, l'avènement du chemin de fer changea la donne ; les routes perdant leur importance pour le transport longue distance. Luzarches n'obtint le raccordement au réseau ferroviaire qu'en date du , moyennant une antenne en impasse[27], sans desserte efficace vers Paris. De ce fait, la commune ne fut pas choisie comme lieu de résidence par les nombreux Parisiens et habitants de la petite banlieue s'installant progressivement à la campagne. Luzarches a donc connu un développement mesuré et a ainsi préservé son caractère de bourg rural.

Préhistoire et Antiquité

La densité des monuments mégalithiques dans les environs de Luzarches, telle que l'on pouvait encore la constater dans la première moitié du XIXe siècle, permet de conclure que la population y était non négligeable au Néolithique[a 2]. Les témoignages de cette culture ont ensuite disparu de la commune de Luzarches[28]. Pendant l'âge du bronze (soit de 1 800 à 700 av. J.-C.), le site de Luzarches fut également peuplé, comme nous le savons par une cachette de fondeur de bronze découverte par hasard vers 1850[a 3]. Le second âge du fer voit l'avènement celtique avec la civilisation de la Tène. Les Parisii, peuple gaulois, s'installent dans le nord-est de l'actuel Val-d'Oise[a 4]. On suppose qu'au moins un oppidum fut érigé à Luzarches[b 5].

Pour l'époque du règne de Jules César, nous avons la certitude que le site du bourg actuel de Luzarches fut peuplé. Un camp militaire ou castrum fut établi sur la butte de Saint-Côme, dont les anciennes limites furent encore visibles vers le milieu du XIXe siècle. En 1863, plusieurs tombes romaines y ont été découvertes, avec des débris de plusieurs objets permettant une datation du IVe ou Ve siècle de notre ère[b 6]. En 1980, quatre villae furent découvertes autour de Luzarches, dont une, située à Hérivaux, a été systématiquement fouillée : les résultats témoignent de la prospérité des habitants[a 5].

Le Moyen Âge

À l'époque mérovingienne, Luzarches fut apparemment l'une des nombreuses possessions royales, et lors de leur passage, les rois y rendaient la justice. Un acte de Thierry III du établi à cette occasion mentionne pour la première fois Lusarca explicitement[note 5]. Il reste incertain si Lusarca désignait un lieu-dit ou un village. Des fouilles près du hameau de Thimécourt en mettant au jour un ensemble de cent quarante tombes mérovingiennes[29] appuient l'hypothèse de l'existence d'un village, qui reste toutefois incertaine jusqu'à la mention de l'église[a 6] - [note 6] en 775[a 7].

Pratiquement aucun élément de l'histoire de Luzarches n'est connu de la fin du VIIIe siècle jusqu'au milieu du XIe siècle, quand, en 1054, le comté de Clermont est érigé[b 7]. Le premier comte de Clermont se nommait Renaud (Raredus) et fut le premier seigneur de Luzarches dont l'identité nous est connue. Le chœur de l'église actuelle date de cette période. En 1140, Ascelin, seigneur de Marly, fonde l'abbaye d'Hérivaux, qui allait devenir une paroisse indépendante au siècle suivant et n'avait que peu de liens avec Luzarches[a 5]. Lorsque la sœur du quatrième comte de Clermont épouse Gui III de la famille des Bouteiller de Senlis en 1152, la moitié de la seigneurie restant alors à la famille de Clermont est divisée entre les deux familles. Luzarches a désormais trois seigneurs, le troisième venant de la famille de Beaumont[a 8].

Alice, « dame de Luzarches », signe un acte en 1177 qui parle d'un tonlieu à Luzarches, premier indice de l'existence d'un marché[b 8]. Le seigneur Mathieu III de Beaumont fait construire la collégiale dans l'enceinte de son château d'En-Haut, sur la butte Saint-Côme et améliore les fortifications du château[note 7]. C'est la famille des Bouteiller qui fait vraisemblablement construire le « château d'En-Bas », ou « château de la Motte »[c 1], et qui fut achevé au plus tard en 1220[a 6]. Luzarches est devenu, au début du XIIIe siècle, une bourgade d'une certaine importance, le nombre de feux ayant atteint les 400 en 1204. Ce développement est dû au commerce[a 9]. Il est possible que Luzarches bénéficie du régime communal, que le comte Mathieu III de Beaumont avait établi dans sa ville de Beaumont-sur-Oise[a 10]. La justice concernant les nobles se rendait au château d'En-Bas, et celle pour les autres personnes au château d'En-Haut. Luzarches fut équipé d'un Hôtel-dieu et d'une léproserie[b 9].

En 1251, la famille de Clermont s'éteint. Barthélemy de Beaumont est le premier seigneur du lieu à s'appeler de Luzarches, en 1288[b 10]. La famille des Bouteiller disparaît de Luzarches quand les héritiers d'Ansel le Bouteiller († 1309) vendent leurs parts, vers 1310[b 11]. En ce début du XIVe siècle, des abus de droits féodaux deviennent fréquents. Puis, Luzarches est dévastée pendant la guerre de Cent Ans, vers 1347 et 1358[a 11]. Un Jean de Beaumont sera le dernier représentant de cette famille sur place, et il vend sa moitié de la seigneurie à Louis, futur duc d'Orléans en 1391[b 3]. Le Valois était ouvert du côté de Paris. Alors Louis fortifie Luzarches entre Creil et Paris[30]. Son fils Charles d'Orléans est emprisonné en Angleterre à la suite de la bataille d'Azincourt, en 1415. Libéré en 1440, il donne à sa sœur Marguerite ses possessions de Luzarches, et sa fille les apportera en dot lors de son mariage avec le prince d'Orange vers le milieu du XVe siècle. C'est ainsi que cette importante famille devient présente à Luzarches.

Comme un acte de 1385 le précise, des marchés ont lieu tous les mardis et vendredis, et des foires deux fois par an. Dans cette période d'interruption de la guerre de Cent ans, sous l'impression des dommages subis, Luzarches est apparemment équipé de remparts, avec quatre portes : porte des Viviers (vers Paris), porte de Creil, porte de Meaux et porte Vivien[b 3]. Des personnages importants font étape à Luzarches lors de leurs voyages entre Paris et le nord de la France, tel que le duc de Bourgogne Philippe le Hardi, au moins cinq fois entre 1392 et 1399[a 12]. Luzarches reste globalement une cité prospère à la fin du XIVe siècle, qui tirent toujours une large partie de ses revenus du commerce. Bien entendu, le fossé est grand entre les bourgeois et marchands d'une part, et la majorité de la population, vivant en pauvreté, d'autre part.

Par contre, le milieu du siècle suivant est caractérisé par la misère ; la population est décimée et les champs restent souvent en friche. Luzarches est devenue pauvre et dépeuplé, les habitants ne peuvent plus tenir profit du commerce qui se déroule par la grande route, ni payer les rentes et taxes[a 13]. En 1492, Marc de Cenesme, d'une famille de banquiers originaire de Lucques, devient le nouveau seigneur du château de la Motte. Huit ans plus tard, il achète également la seigneurie du château d'En-Haut, et devient ainsi l'unique seigneur du bourg de Luzarches ; quatre cents ans de partage entre deux voire trois seigneurs prennent fin[31].

L'époque moderne jusqu'à la Révolution

Vers 1510, Luzarches s'est rattrapé des suites de la guerre de Cent ans et compte 2 400 habitants environ, c'est de nouveau une ville florissante[b 12]. Jean de Cenesme devient chevalier et commissaire général de l'artillerie. Il fait rebâtir le portail de l'église, dans le style de la Renaissance, et reconstruire le château de la Motte qui devient le château principal. Vers la fin du siècle, le château d'En-Haut est partiellement détruit pendant les guerres de religion et transformé en ferme[a 14].

Jusqu'à la Révolution française, deux propriétaires se partagent la seigneurie à parts égales, la seigneurie restant officiellement indivise comme du temps des Cenesme. Les transferts des propriétés s'opèrent d'abord uniquement par voie d'héritage. Puis les deux parts sont vendues au Grand Condé en 1646, respectivement à Édouard-Jean Molé, seigneur de Champlâtreux et maître des requêtes, en 1654. Tous les seigneurs de Luzarches jusqu'en 1789 seront des Bourbon-Condé et des Molé[a 15] - [a 14]. Les conséquences néfastes des Guerres de religion sont assez rapidement surmontées, et dès le début du XVIIe siècle, la prospérité s'installe de nouveau à Luzarches. Le nombre des hôtelleries y est au moins de seize[a 16]. Mais la paix est perturbée plusieurs fois à partir du milieu du siècle, avec cantonnement de soldats dans la ville ; un seigneur de Luzarches est par ailleurs en personne l'un des principaux acteurs de la fronde entre 1648 et 1653, il s'agit du Grand Condé[a 16].

L'année 1706 voit la destruction du château de la Motte ou d'En-Bas[a 17], les pierres étant réutilisées et les boiseries transportées à Paris. En 1755, le nouveau tracé de la « voie royale » de Paris à Amiens et Lille est mis en service au sud de Luzarches. En 1776, la diligence circule quatre fois par semaine et par sens, la durée du voyage étant de dix-sept heures et demie[a 18]. Peu avant la Révolution, la superficie de la paroisse de Luzarches de lors qui correspond à peu près à la commune actuelle (21,18[a 16]km² comparé à 20,49 km2 aujourd'hui)[a 19].

À la Révolution, Luzarches est sujet aux mêmes phénomènes de société que la plupart des autres localités, et des arrestations ont lieu. Luzarches devient chef-lieu de canton du district de Gonesse, puis de l'arrondissement de Pontoise, dans le département de Seine-et-Oise. L'église paroissiale est exemptée de la vente comme bien national, servant de temple de la Raison[a 16]. Deux personnages connus profitent de la mise en vente des anciens biens de l'église pour se doter de grandes résidences bourgeoises sur le territoire de la commune : la cantatrice d'opéra Sophie Arnould qui avait achevé sa carrière en 1778 et achète le domaine de Rocquemont avec son ancien monastère, et l'homme politique et écrivain Benjamin Constant, qui attend cependant jusqu'au 7 août 1795 pour acquérir l'ancienne abbaye d'Hérivaux. Il n'y reste que quatre ans, période qui lui suffit pour anéantir la plupart des bâtiments de l'abbaye[a 20].

De l'Empire à la Première Guerre mondiale

%252C_espace_Luzarches.jpg.webp)

À l'aube du XIXe siècle, Luzarches est l'un des chefs-lieux de canton les plus populeux du département de Seine-et-Oise, disposant d'un certain nombre d'équipements caractéristiques d'une ville, et restant un lieu de foires. L’industrie naissante est présente sous la forme d’une filature de coton et d’une manufacture de toile[a 21]. L'eau potable et l'éducation sont les préoccupations du moment. Seule la fontaine de Roquemont, en dehors de la ville, livre de l'eau de bonne qualité. Les habitants qui vivent éloignés de cette fontaine sont sujets à des maladies car consommant de l'eau impure. Mais l'adduction de l'eau vers un certain nombre de bornes-fontaines n'est obtenue qu’autour de 1900[a 22].

Dans un premier temps, l'école des garçons se tient au presbytère, et l’école des filles au sein de l’hôpital[a 23]. La construction d’une première maison d’école est entamée en 1839, rue Bonnet[a 24]. L'abbé Soret fonde un orphelinat en 1851, financé par les moyens personnels du curé et par des dons[a 25]. L'éclairage public est instauré progressivement, avec parcimonie, à partir de 1860[a 26]. Un nouvel hôpital est inauguré rue Bonnet en 1865-66[a 23], employant un médecin. Pour les patients, le travail était obligatoire pour ceux dont l'état de santé le permettait[32]. La création d’une petite bibliothèque en 1872 dans l'école de 1839, gérée par un instituteur, était la conséquence du constat qu’arrivés à l’âge de 20-25 ans, la plupart des adultes ayant quitté l’école à douze ans avait déjà désappris ce qu’on leur avait appris[a 27].

Outre les deux manufactures déjà mentionnées, l'industrialisation n'a jamais vraiment touché Luzarches. Beaucoup de Luzarchois étaient journaliers ou artisans, vivant des fournitures pour l'agriculture et du bâtiment. Des métiers caractéristiques des villes étaient également représentés, indices de la présence d'une classe aisée dans la commune : boulanger, pâtissier, boucher, tailleur, marchand d'épices etc. Les petites industries domestiques présentes à Luzarches furent la vannerie et la dentellerie[a 15]. Quant à la viticulture et la culture du blé, leurs produits étaient en grande partie destinés à l'approvisionnement de la capitale et se négociaient sur le marché local. L'économie locale était aussi marquée par le commerce, favorisé par le passage de la grande route Paris - Amiens - Lille d'une part, et par la proximité de Paris d'autre part[22]. L’avènement du chemin de fer dans la deuxième moitié du XIXe siècle, laissant de côté Luzarches, provoque un déclin du commerce. Le dynamisme démographique s'éclipse alors pendant plus d'un siècle.

La bourgeoisie a toujours été bien présente à Luzarches, et durant tout le XIXe siècle, des Parisiens fortunés y construisent des villas pour leur villégiature. Le « Château de la Motte », le « Châlet » à proximité de ce dernier, ou le « Château du Bel-Air » en sont des exemples. À l'instar des villes, le village de Luzarches s'équipe d'une promenade sur les hauteurs de Saint-Côme en 1867, plantée d'une double rangée de tilleuls[a 28]; un jardin public sera aménagé plus tard près de l'église[note 8].

voir : 1870 chute d un ballon https://fr.wikisource.org/wiki/La_Chute_d%E2%80%99un_ballon_%C3%A0_Luzarches_en_1870

De la Première Guerre mondiale à aujourd'hui

Environ quatre semaines après avoir éclaté, la Première Guerre mondiale atteint le nord de l'Île-de-France le 1er septembre 1914.

Au soir du 2 septembre, tout le monde s'attend à ce que l'armée allemande s'empare de Paris dès le lendemain.

Le 3 septembre, l'avant-garde des colonnes s'étant dirigé vers Chantilly arrive à Luzarches[33]; heureusement, il n'y a point d'actions de combat ; l'ennemi ayant apparemment changé de stratégie et ne continue pas sa marche sur Paris.

C'est le point le plus avancé vers le sud que l'armée allemande atteint, avec Survilliers[34]. Une stèle commémore cet événement[35].

Pour soigner les blessés de guerre, l'Association des Dames Françaises ouvre un hôpital en haut de la rue Saint-Côme, entretenant des rapports étroits avec le « Scottish Women's Hospital » à Royaumont. Le 9 mars 1916, cet hôpital est transféré au château de Chauvigny, sur la commune de Luzarches, dénommé alors hôpital auxiliaire no 507[36]. Des combats aériens ont parfois lieu au-dessus de Luzarches, notamment début 1918. - Au total, soixante-trois soldats luzarchois sont morts pour la France, dont le souvenir est honoré par le monument aux morts.

En 1926, le premier lotissement est créé à Luzarches. Trois ans plus tard, la construction de l'école des filles, envisagée initialement pour 1914, est enfin entamée[33]. La nouvelle école est inaugurée en 1938[37]; elle sert actuellement de maison des associations. Les années 1930 sont une période de stagnation économique pour Luzarches, qui perd un huitième de sa population.

La phase active de la Seconde Guerre mondiale commence dans l'arrondissement par le bombardement de Pontoise, le 11 mai 1940. Des batteries et projecteurs de la DCA (Défense contre les aéronefs) sont installés au hameau de la Biche, sur la commune de Luzarches, puis à d'autres endroits. Les Allemands attaquent par la voie de l'air uniquement. Depuis le front de l'est, les troupes françaises battent rapidement en retraite et ne sont stationnées à Luzarches que pendant deux jours, l'avancée des troupes ennemies ne cessant de continuer. Ensuite, ce fut l'exode d'une grande partie de la population devant l'invasion allemande, à partir du 11 mai ; cependant, avec l'encombrement des routes, il fut difficile d'avancer et entre-temps, les Allemands arrivaient aussi à la ligne de la Loire, et la plupart des fugitifs rentrèrent chez eux. Ce fut le début de l'occupation, s'installant entre le 17 et 25 juin[38].

Un groupe de résistants FFI s'organise à Luzarches, constitué de quinze hommes et de trois femmes[note 9] - [39], affiliés par la suite à Libération-Nord. Ce groupe se rallie ultérieurement au maquis de Ronquerolles de Philippe Viannay. Son chef local, Édouard Laval, est arrêté le 1er juin 1944, relevé par Jean-William Lapierre. Mais le 19 juin, le réseau est éventé par l'ennemi ; dix-sept résistants sont arrêtés dont onze fusillés à L'Isle-Adam. Les rescapés parviennes à réformer un réseau par la suite[40].

Dans les années 1950, Luzarches ne possède toujours pas d'établissement d'enseignement secondaire. Pour la rentrée scolaire de 1959, des classes de cinquième et de sixième sont ouvertes provisoirement. La construction du groupe scolaire rue des Selliers débute simultanément, pour une ouverture en 1961. Dans un premier temps, cet actuel collège accueille également l'école primaire des garçons, l'ancienne école des garçons rue Bonnet devenant école maternelle des filles. Deux ans plus tard, une première classe de lycée est ouverte. Entre 1964 et 1970, trente-cinq classes sont progressivement ouvertes dans des pavillons préfabriqués[note 10]. Cette solution provisoire perdure longtemps ; un premier bâtiment solide du début des années 1970 n'accueille que peu de classes, et le lycée définitif n'ouvre qu'entre 1980 et 1986[37]. Avec l'augmentation du nombre de ses habitants dans la période de 1970 à 1999, la commune se dote de nouveaux équipements, dont notamment une station d'épuration, d'une maison de retraite en remplacement de l'hospice, d'une halte-garderie avec crèche, d'une salle polyvalente, d'une maison des associations (dans l'école des filles d'avant-guerre), et d'une bibliothèque.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

La commune entre dans la neuvième circonscription du Val-d'Oise.

Luzarches fait partie de la juridiction d’instance de Gonesse (depuis la suppression du tribunal d'instance d'Écouen en février 2008[41]), et de grande instance ainsi que de commerce de Pontoise[42] - [43]. Les justiciables de Luzarches sont également rattachés à la Cour d'appel de Versailles[44].

Intercommunalité

%252C_ancienne_%C3%A9cole_des_gar%C3%A7ons_de_1839.jpg.webp)

Luzarches adhère à la communauté de communes Carnelle - Pays de France (CCPF)[45], dont le siège est situé dans la commune, et qui comprend 18 autres communes.

Tendances politiques jusqu'en 2012

En 2008, eurent lieu les élections cantonales à Luzarches. La faveur de l’électorat pour la droite majoritaire qui transparaît des élections régionales de 2010 et des européennes de 2009 se manifestent ici sans aucune ambiguïté, Patrick Decolin (UMP) remportant 72,93 % des suffrages au 2e tour et son adversaire Michèle Gréneau (PS) 27,02 %. Au 1er tour, l’avantage du candidat UMP est encore plus net, avec 64,17 % par rapport à 19,34 % pour la candidate du PS[46].

Les élections européennes de 2009, avec un faible taux d’expression de 44,55 %, montrent des résultats de plus de dix pour cents pour trois listes : Michel Barnier (UMP) – 33,6 % ; Daniel Cohn-Bendit (Verts) – 19,6 % ; Harlem Désir (PS) – 11,6 %. La forte tendance pour les Verts exprimée lors des élections régionales de 2010 s’affirme donc également, tout comme la préférence de l’électorat luzarchois pour la majorité gouvernementale, mais l’extrême droite est seulement à la cinquième place avec 6,56 %[47]. En 2004, le taux d’expression fut identique, mais les suffrages obtenus par les quatre listes dépassant les dix pour cents ne montrent pas du tous les mêmes tendances : Harlem Désir (PS) – 21,46 % ; Patrick Gaubert (UMP) - 18,11 % ; Marielle de Sarnez (UDF) - 14,59 % ; Marine Le Pen (FN) – 12,1 %[48].

Lors des élections régionales de 2010, 48,6 % des inscrits se sont exprimés au 2e tour : 50,98 % pour Valérie Pécresse (UMP, liste de la majorité présidentielle) et 49,02 % pour Jean-Paul Huchon (PS, liste des unions de la gauche). Au 1er tour, Valérie Pécresse était clairement en tête, avec 29,14 % contre 21,14 % pour Jean-Paul Huchon. On constate des fortes tendances pour les Verts et le Front national au 1er tour, avec 15,65 % pour chacune des listes[49]. Lors des précédentes élections régionales de 2004, le rapport entre gauche et droite majoritaire était sensiblement le même, et le Front national s’était même maintenu au 2e tour en obtenant 15,05 % des suffrages. Les Verts n’avaient pas présenté de liste indépendante pour ces élections[50].

L'élection présidentielle de 2012 mobilise une très large majorité des Luzarchois inscrits sur la liste électorale, à savoir 84,68 %, et le taux d’expression est de 80,11 %. Le 2e tour voit Nicolas Sarkozy arriver en tête avec 56,33 % des voix exprimées, 43,67 % revenant donc à François Hollande. Le rapport des forces entre ces deux candidats est déjà semblable au 1er tour, où le président sortant réunit 32,33 % des suffrages, contre 25,52 % pour François Hollande. Marine Le Pen atteint la troisième position avec 17,27 %, et deux candidats avoisinent les 10 % : Jean-Luc Mélenchon avec 10,55 % et François Bayrou avec 9,66 %[51]. Lors de l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy enregistre encore 61,55 % des suffrages au 2e tour, et Ségolène Royal 38,45 %. Au 1er tour, François Bayrou avait encore obtenu presque autant de suffrages que la candidate du PS, avec 20,20 % par rapport à 21,7 %. Jean-Marie Le Pen du FN avait obtenu 9,59 %, occupant la quatrième place du classement[52].

Lors des élections législatives de 2012 qui suivirent, les Luzarchois confirment leur soutien au député en fonction Yanick Paternotte (UMP) en lui accordant 53,4 % au 2e tour, son adversaire Jean-Pierre Blazy (PS) obtenant 46,6 %. Cependant, ce dernier est élu avec une nette majorité de 55,95 %. Le taux d'expression est de 57,54 % à Luzarches. Au 1er tour, l'écart entre Paternotte et Blazy y est déjà assez faible avec 35,68 % contre 33,61 %, Lydie Dubois étant le troisième candidat à dépasser les 10 % avec 17,79 % des suffrages[53]. Aux législatives de 2007, le taux d’expression des électeurs inscrits à Luzarches est de 57,68 %. Yanich Paternotte y recueille deux fois plus de voix au 2e tour que le député en fonction, Jean-Pierre Blazy : 60,05 % contre 39,95 %. Le candidat UMP obtient déjà 51,83 % des suffrages au 1er tour, ne laissant que 22,2 % à Jean-Pierre Blazy, alors que ni le Front national, ni les Verts dépassent le seuil des cinq pour cent. L'unique autre candidat à y parvenir est Guy Messager de l’UDF avec 12,15 %[54].

Résultats depuis 2012

- Élections présidentielles

Résultats des deuxièmes tours :

- Élection présidentielle de 2012[55] : 56,33 % pour Nicolas Sarkozy (UMP), 43,67 % pour François Hollande (PS). Le taux de participation était de 81,21 %.

- Élection présidentielle de 2017[56] : 65,98 % pour Emmanuel Macron (REM), 34,02 % pour Marine Le Pen (FN). Le taux de participation était de 74,80 %.

- Élections législatives

Résultats des deuxièmes tours :

- Élections législatives de 2012[57] : 53,40 % pour Yanick Paternotte (UMP), 46,60 % pour Jean-Pierre Blazy (PS). Le taux de participation était de 59,06 %.

- Élections législatives de 2017[58] : 50,58 % pour Zivka Park (LREM), 49,42 % pour Anthony Arciero (LR). Le taux de participation était de 38,00 %.

- Élections européennes

Résultats des deux meilleurs scores :

- Élections européennes de 2014[59] : 26,34 % pour Aymeric Chauprade (FN), 23,56 % pour Alain Lamassoure (UMP). Le taux de participation était de 48,68 %.

- Élections européennes de 2019[60] : 24,16 % pour Nathalie Loiseau (LREM), 22,02 % pour Jordan Bardella (RN). Le taux de participation était de 51,11 %.

- Élections régionales

Résultats des deux meilleurs scores :

- Élections régionales de 2015[61] : 44,33 % pour Valérie Pécresse (UMP), 32,05 % pour Claude Bartolone (PS). Le taux de participation était de 59,70 %.

- Élections départementales

Résultats des deux meilleurs scores :

- Élections départementales de 2015[62] : 66,06 % pour Daniel Desse et Agnès Rafaitin (UMP), 33,94 % pour Maryline Capdet et Karim Ouchikh (FN). Le taux de participation était de 46,93 %.

- Élections municipales

Résultats des deuxièmes tours ou du premier tour si dépassement de 50 % :

- Élections municipales de 2014[63] : 37,37 % pour Damien Delrue (DVD), 31,94 % pour Stéphane Decombes (DVG) et 30,69 % pour Patrick Decolin (DVD). Le taux de participation était de 68,04 %.

- Élections municipales de 2020[64] : 50,72 % pour Michel Mansoux (DVD), 41,21 % pour Damien Delrue (DVC) et 8,07 % pour Simon Schembri (SE). Le taux de participation était de 54,44 %.

Liste des maires

Politique environnementale

Luzarches dépendant de la communauté de communes Carnelle - Pays de France, les habitants ont à leur disposition quatre déchèteries situées en dehors du territoire de la communauté de communes à Bouqueval, Sarcelles, Gonesse et Viarmes[71].

Pour la collecte des déchets, Luzarches est une des quarante et une communes du syndicat mixte pour la gestion et l'incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles (SIGIDURS)[72].

Sur le plan des zones de protection de la nature, Luzarches est concernée par trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : la ZNIEFF type 1 « Bois de Beauvilliers » (n° national 110001806, n° régional 00006030)[73] ; par la ZNIEFF type 1 « Le Gouy » (n° national 110001790, n° régional 60170001)[74] ; et par la ZNIEFF type 2 « Forêt de Coye » (n° national 110001789, n° régional 60170000)[75]. La première concerne un bois privé, d'intérêt floristique, et porte sur une superficie de 127 ha, majoritairement sur les territoires des communes d'Asnières-sur-Oise et Seugy. La seconde concerne également un bois privé, d'intérêt écologique, et porte sur une superficie de 92 ha, entre le bourg et Hérivaux. La troisième, la plus importante selon sa superficie, est située sur les deux départements du Val-d'Oise et de l'Oise et porte sur une partie de la forêt de Chantilly.

La vallée de l'Ysieux forme, avec celle de la Nonette, un site naturel classé par décret du 29 mars 2002[76].

Le Conseil général du Val-d'Oise a recensé vingt « espaces naturels sensibles » (ENS) en 1996, qui ne concernent cependant pas la commune de Luzarches[77].

Services publics

%252C_gendarmerie.jpg.webp)

Luzarches est le siège d'une brigade de gendarmerie et dispose d'une police municipale. Par contre, la commune n'est pas dotée d'un centre de secours, son secteur étant couvert par la caserne du Service d'incendie et de secours (SDIS 95) de Viarmes.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qui concerne les habitants de Luzarches est celle de Fosses. L'agence la plus proche de la caisse d'allocations familiales (CAF) est celle de Garges-lès-Gonesse. Sur le plan de l'emploi, c'est l'antenne Pôle emploi de Gonesse qui est compétente.

En tant que chef-lieu de canton, une perception du Trésor public est implantée à Luzarches.

Budget

Commune de Luzarches : Compte administratif 2009 du budget principal

| Investissements | Fonctionnement | TOTAL | |

|---|---|---|---|

| Dépenses en € | 1 174 945,34 € | 3 967 009,78 € | 5 141 955,13 € |

| Recettes en € | 1 236 611,57 € | 4 110 535,77 € | 5 347 147,34 € |

| Solde d'exécution de l'exercice | 61 666,23 € | 143 525,99 € | 205 192,22 € |

| Solde d’exécution de l'exercice précédente | 9 272,99 € | 24 329,42 € | 33 602,41 € |

| Solde global de l'exercice | 70 939,22 € | 167 855,41 € | 238 794,63 € |

| Source des données : Commune de Luzarches[78] | |||

Fiscalité locale

| Taxe | part communale | Part intercommunale | Part départementale | Part régionale |

|---|---|---|---|---|

| Taxe d'habitation (TH) | 11,59 % | 1,88 % | 5,88 % | 0,00 % |

| Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) | 13,36 % | 2,55 % | 6,65 % | 1,27 % |

| Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) | 106,39 % | 15,14 % | 18,50 % | 2,20 % |

| Taxe professionnelle (TP) | 13,98 %* | 2,55 % | 6,65 % | 1,27 % |

La part régionale de la taxe d'habitation n'est pas applicable.

La taxe professionnelle est remplacée en 2010 par la cotisation foncière des entreprises (CFE) portant sur la valeur locative des biens immobiliers et par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (les deux formant la contribution économique territoriale (CET) qui est un impôt local instauré par la loi de finances pour 2010[80]).

Le conseil municipal a décidé, dans sa réunion du , de maintenir les taux d'imposition sur le niveau de l'année précédente. Le produit attendu de ces taxes directes locales était de 1 443 264 €. Le produit attendu au titre de la Contribution économique territoriale en compensation de la taxe professionnelle abrogé était de 433 023 € pour l'année 2010[78].

Jumelages

La ville de Luzarches est jumelée avec trois villes d’autres pays[81]:

Montrose (Écosse) depuis 1994. C'est un ancien burgh royal d'Écosse de 10 845 habitants (en 2001) situé dans l'actuel council area d'Angus.

Montrose (Écosse) depuis 1994. C'est un ancien burgh royal d'Écosse de 10 845 habitants (en 2001) situé dans l'actuel council area d'Angus. Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) depuis 1984. Yamoussoukro, ville de 242 744 habitants (en 2007) est la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire[82].

Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) depuis 1984. Yamoussoukro, ville de 242 744 habitants (en 2007) est la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire[82]. Moanda (Gabon). Ville minière d'environ 30 000[83] habitants, capitale du manganèse, située dans la province du Haut-Ogooué.

Moanda (Gabon). Ville minière d'environ 30 000[83] habitants, capitale du manganèse, située dans la province du Haut-Ogooué.

Population et société

Évolution démographique

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[84]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[85].

En 2020, la commune comptait 4 828 habitants[Note 3], en augmentation de 7,48 % par rapport à 2014 (Val-d'Oise : +3,84 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

L'évolution démographique de Luzarches reflète une stagnation de la Restauration jusqu'au milieu des années 1920, avec des hausses temporaires qui sont toujours compensées par des baisses consécutives. À la veille de la Révolution, Luzarches comptait 1.800 habitants[a 1], chiffre qui a été atteint de nouveau au début du Premier Empire. Mais par la suite, Luzarches a souffert de la politique expansionniste de Napoléon Ier avec ses guerres incessantes et la crise économique allant de pair. Jusque dans les années 1920, le nombre d'habitants fluctue donc entre les 1.350 (minimum atteint en 1876) et les 1.498 (maximum atteint en 1856). L'augmentation de la population à partir des années 1920 correspond à la première vague de création de lotissements dans les communes de la grande couronne parisienne, qui n'a cependant pas touché Luzarches que dans une mesure très modeste. Le premier lotissement y a vu le jour en 1926[33]. Il se traduit par une augmentation momentanée du nombre d'habitants, qui sera complètement résorbé jusqu'en 1936 pour des motifs qui restent à éclaircir. Ce ne sont que les lotissements des années 1950, rue des Sapins / rue des Châtaigniers, qui permettent de dépasser de nouveau la valeur de 1926. Mais la valeur de 1789 et 1806 n'est définitivement dépassée que vers le milieu des années 1960. Ensuite Luzarches connaît deux vagues d'installation de nouveaux habitants, dans la première moitié des années 1970 et tout au cours des années 1980 et 1990, avec une accélération dans cette dernière période.

L'âge de la population luzarchoise présente une structure proche de celle du département du Val-d'Oise pour la plupart des tranches d'âge. Les personnes de 15 à 29 ans sont moins représentés à Luzarches - 17,9 %, que sur le plan départemental - 20,9 %, tout comme les personnes de 60 à 74 ans (13,2 % contre 10,0 %). En effet, le troisième âge occupe une place plus importante à Luzarches que dans le Val-d'Oise ; 17,3 % de la population ont 65 ans ou plus, alors que ce chiffre n'est que de 12,6 % sur le plan départemental. Contrairement à d'autres communes du département, les personnes de cette tranche d'âge ne quittent pas Luzarches pour s'installer ailleurs ; d'autre part, la maison de retraite montre aussi son influence sur les données statistiques.

Luzarches se démarque plus clairement de la moyenne départementale en ce qui concerne les taux de natalité - 11,4 ‰, et de mortalité - 9,3 ‰, qui sont de 15,6 ‰ et de 5,9 ‰ respectivement dans le Val-d'Oise. Les couples avec enfant représentent 33,1 % des ménages à Luzarches et 37,6 % dans le Val-d'Oise. En revanche, les couples sans enfant sont d'autant plus nombreux à Luzarches (26,9 %) que dans le Val-d'Oise (22,6 %) ; ce fait résulte de la structure d'âge de la population. De même, il y a davantage de ménages d'une personne seule à Luzarches qu'ailleurs dans le département, mais il y a aussi légèrement moins de familles monoparentales. Quant au nombre d'enfants par ménage, les familles de trois enfants ou plus sont plus rares à Luzarches, ce qui est lié à la structure sociale de la population (voir la section ci-dessous) ; mais il y a aussi moins de familles avec un seul enfant et davantage de familles avec deux enfants que dans la moyenne départementale (26,0 % contre 23,8 %)[88].

Pyramide des âges

En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 37,1 %, soit en dessous de la moyenne départementale (41,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 22,5 % la même année, alors qu'il est de 18,7 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 2 211 hommes pour 2 426 femmes, soit un taux de 52,32 % de femmes, légèrement supérieur au taux départemental (51,42 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Enseignement

%252C_lyc%C3%A9e_G%C3%A9rard_de_Nerval.jpg.webp)

Luzarches est située dans l'académie de Versailles.

La ville administre une école maternelle (école Rosemonde-Gérard) et une école élémentaire (école Louis-Jouvet) communales[91].

Le département gère un collège (le collège Anna-de-Noailles[92]) et la région Île-de-France un lycée (le lycée d'enseignement général et technologique Gérard-de-Nerval[93]).

Concernant la petite enfance, la commune de Luzarches propose une crèche intégrant une halte-garderie, structure multi-accueil municipale baptisée l'Arche de Noé. Concernant les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, un centre de loisirs ouvre tous les mercredis en période scolaire et pendant les vacances scolaires (sauf pendant le mois d'août et sauf l'une des deux semaines des vacances de Noël). Le centre de loisirs se situe dans la maison des associations, l'ancienne école des filles baptisée Espace Luzarches. Contrairement à la pratique d'autres communes de la même taille, aucune structure de garde n'est disponible le samedi. En revanche, Luzarches est doté d'un point-jeunes destiné aux élèves de douze à seize ans, ouvert les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires ; certaines activités sont proposées les vendredis soir ou samedis après-midi selon les cas[94].

Santé

Luzarches est bien dotée de médecins généralistes, au nombre de cinq ; cependant, les médecins spécialistes font défaut. Il n'y a qu'un cabinet de radiologie et échographie. Pour consulter des médecins spécialistes, il faut se rendre à Fosses (cardiologue, dermatologue, gynécologue-accoucheur, ophtalmologue, oto-rhino-laryngologue, phlébologue) et dans de nombreux cas dans des communes encore plus éloignées. Les chirurgiens-dentistes sont au nombre de deux à Luzarches. Les hôpitaux les plus proches se trouvent à Beaumont-sur-Oise, Gonesse et Senlis (Oise). Bien que chef-lieu de canton, aucun consultation de Protection maternelle et infantile (PMI) n'existe à Luzarches ; il n'y a qu'une consultation d'infirmière par mois. La PMI la plus proche est celle de Fosses.

Dans le secteur paramédical, un cabinet d'infirmiers proposant également des soins à domicile est au service des habitants. Il y a deux kinésithérapeutes, un orthophoniste et un psychothérapeute. Sont à citer également deux pharmacies, un laboratoire de biologie médicale, ainsi qu'une clinique vétérinaire. Une délégation de la Croix-Rouge française est présente à Luzarches. Le centre de secours le plus proche est la caserne des sapeurs-pompiers de Viarmes.

Sports

%252C_salle_d'arts_martiaux.jpg.webp)

%252C_salle_Blanche_Montel.jpg.webp)

La commune de Luzarches est dotée d'équipements sportifs variés : COSEC, gymnase, stade, salle de musculation, dojo, courts de tennis. Cependant, une piscine fait défaut à Luzarches et dans ses environs.

Une principale association sportive, l'Amicale Sportive de Luzarches, organise une large gamme d'activités sportives pour tous les âges et couvrant un grand nombre de disciplines sportives. Les principales activités proposées sont (dans l'ordre alphabétique) : aïkido, badminton, basket-ball, cyclotourisme, escalade, escrime japonaise, football (seniors), gymnastique volontaire, handball, judo, karaté, musculation et remise en forme, pétanque, randonnée, tennis, tennis de table, volley-ball.

Différentes formes de danse et le yoga, en partie liés au sport, sont proposés par une association à vocation culturelle, Cameleon. Un hôtel de tourisme, l'unique de la commune, est pourvu d'un terrain de golf à quatre parcours sur le site du mont Griffon, entre Luzarches et Seugy.

Culture et loisirs

Les équipements consacrés à la culture et aux loisirs dont dispose la commune sont la Maison Eric Satie, avec la Bibliothèque du Pays de France (ouverte seulement trois jours par semaine, dont deux jours uniquement le matin) ; la salle des fêtes et de spectacles Blanche-Montel ; la maison des associations baptisée Espace Luzarches ; une salle polyvalente attenante au gymnase du collège ; ainsi que l'école municipale de musique (dans le même bâtiment que l'école élémentaire).

Sur le plan des activités culturelles, l'association Cameleon organise des cours d'anglais, de peinture, de dessin et de poterie. Cette association s'engage également sur le plan du théâtre. Luzarches compte également une association d'artistes, un photo-club, et trois associations musicales (atelier choral et instrumental, harmonie, trompes de chasse).

Plusieurs associations interviennent sur le plan des loisirs. Sont à citer au premier plan le comité des fêtes, l'Association échanges et découverte du monde (ADEM), la société de chasse, et des associations s'adressant au troisième âge : Club de l'âge d'or, Club vermeil, associations d'anciens combattants.

Cultes

Seul le culte catholique est présent à Luzarches, avec la paroisse Saint-Côme-et-Saint-Damien. Des messes sont célébrées à l'église paroissiale tous les dimanches à onze heures. En semaine du mardi au vendredi, des messes ont lieu chez les sœurs dominicaines des Campagnes, rue de l'Abbé-Soret ; soit le matin, soit le soir[95]. Une salle paroissiale permet d'organiser des activités culturelles. La paroisse de Luzarches s'étend sur dix autres communes du canton[note 11]. Dans l'Église catholique, Luzarches est également un doyenné, c'est-à-dire une division du diocèse de Pontoise, veillant à la coordination de plusieurs paroisses.

Économie

Revenus et catégories socio-professionnelles

La population active de Luzarches est de 2 030 ou 2 052 personnes[note 12], soit un taux d'activité de 76,6 % pour les habitants de quinze à soixante-quatorze ans qui étaient au nombre de 2 678 en 2007. (Rappelons que les élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés comptent aussi parmi la population inactive ; ils représentaient 10,9 % à Luzarches en 2007.) Ce taux d'activité est légèrement supérieur à celui du Val-d'Oise, qui est de 74 %. En 2007, la population active se répartissait comme suite selon les catégories socio-professionnelles:

Population active selon la catégorie socio-professionnelle (y inclus les chômeurs)

et salaire net horaire moyen, données pour 2007

| Agriculteurs exploitants |

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise |

Cadres et professions intellectuelles sup. |

Professions intermédiaires |

Employés | Ouvriers | Ensemble | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Luzarches | Part de la catégorie | 0 % | 6,0 % | 19,6 % | 32,0 % | 25,4 % | 16,7 % | 100,00 % |

| Salaires dans la catégorie | non renseigné | non renseigné | 25,80 € | 14,20 € | 10,40 € | 11,00 € | 15,10 € | |

| Val-d'Oise | Part de la catégorie | 0,1 % | 4,1 % | 16,3 % | 27,6 % | 31,6 % | 19,2 % | 100,00 % |

| Salaires dans la catégorie | non renseigné | non renseigné | 23,90 € | 13,80 € | 9,80 € | 10,20 € | 13 € | |

| Source des données : Insee[96] | ||||||||

L'on constate que les catégories socio-professionnelles élevés sont mieux représentés à Luzarches qu'ailleurs dans le département, et les salaires dont bénéficient les Luzarchois dépassent la moyenne départementale pour toutes les catégories.

Ces différences se reflètent également dans le niveau de formation. En effet, seulement 21,6 % des Luzarchois non scolarisés de quinze ans ou plus n'ont aucun diplôme ou seulement l'ancien certificat d'études primaires ; dans le Val-d'Oise, 29 % des habitants se trouvent dans cette situation. En revanche, 29,2 % des Luzarchois disposent d'un niveau bac +2 au minimum, niveau qu'atteignent seulement 24,7 % des Valdoisiens. La part des ménages non imposés était de 24,7 % en 2008, soit un quart moins que dans le Val-d'Oise, où ce chiffre atteint les 32,6 %.

En 2010, le revenu fiscal médian par ménage était de 40 766 €, ce qui plaçait Luzarches au 2 134e rang parmi les 31 525 communes de plus de 39 ménages en métropole[97].

Emploi et employeurs

Bien que le nombre d'emplois recensés à Luzarches ne corresponde qu'à 58,6 % des actifs, on constate que la part des habitants actifs travaillant sur la commune de résidence atteint pratiquement le même niveau que pour le Val-d'Oise, avec 17,3 % par rapport à 17,7 %. Par ailleurs, largement plus de Luzarchois travaillent dans leur département de résidence que les Valdoisiens sur un plan global, avec 41,1 % par rapport à 31,9 %. L'explication est la place importante du bassin d'emploi parisien pour le Val-d'Oise, qui est moindre pour Luzarches, se situant à la limite de l'Île-de-France.

Pendant longtemps, Luzarches présentait un taux de chômage nettement inférieur au taux départemental, avec 5,5 % contre 8,3 % en 2007 et 5,1 % contre 8,7 % en 1999 ; chiffres qui dissimulent une importante hausse entre 2002 et 2006. Entre 2008 et 2009, le nombre des chômeurs à Luzarches a augmenté de 22,7 %, plus que sur le plan départemental avec 21,9 %. Les chômeurs étaient au nombre de 196 au 31 décembre 2009.

Les retraités représentent 21,8 % de la population totale de Luzarches, soit 711 personnes ; le Val-d'Oise ne compte que 18,2 % de retraités, mais cette différence est à relativiser car ce département est connu pour sa forte importance de la population jeune, les 0-14 ans y représentant 21,55 de la population[98].