Ponts de France

Les ponts de France regroupent toutes les constructions de génie civil autres que les bâtiments situées sur le territoire national français qui permettent d’assurer la continuité d'une voie publique ou privée, ouverte à la circulation qu'elle soit terrestre, ferroviaire, fluviale ou piétonne.

Environ 312 000 ponts de portée supérieure à 2 m sont dénombrés en France, se répartissant en 266 000 ponts routiers, 46 000 ponts gérés par Réseau ferré de France, dont 35 000 ponts-rails supportant une voie ferrée et 11 000 ponts-routes supportant une route, et une centaine de ponts-canaux. Le nombre de ponts à la portée supérieure à 5 m est évalué entre 200 000 et 250 000[1] - [2]. Les communes et les départements gèrent près de 90 % de ces ouvrages d'art. Environ 12 000 sont gérés par l'État et 12 000 concédés à des sociétés d'autoroute[3].

L’évolution de la technologie des ponts peut être divisée en deux périodes : la période romaine dont le pont du Gard est le symbole et la période contemporaine. Pendant plus de 2 000 ans, la conception des ponts n’a pas connu d’évolution. La période contemporaine a commencé avec la révolution industrielle, lorsque le développement des échanges commerciaux a nécessité la construction d'une grande quantité de réseaux de chemins de fer, de routes et de ponts et où parallèlement les connaissances théoriques ont fait des progrès considérables. Cette période a commencé il y a près de 200 ans et plus de 80 des ponts ferroviaires ont été construits de 1850 à 1900. Elle est marquée par le développement des ponts en béton armé puis en béton précontraint (Pont de Cornouaille), des ponts suspendus de grandes portées (pont de Tancarville) et des ponts à haubans (pont de Normandie), qui ont tous été rendus possibles avec l'introduction de l'acier.

La conception des ponts en France s'inscrit désormais dans un cadre normatif européen, elle est notamment soumise à un ensemble d'Eurocodes.

Leur durée de vie et les désordres varient selon leur nature, leur structure, les matériaux utilisés, l'intensité de leur utilisation et l'agressivité du milieu environnant ; le patrimoine des ponts est globalement vieillissant. Ainsi en 2014, un pont ferroviaire avait en France, en moyenne, 86 ans. Ce patrimoine fait donc l'objet d'un suivi régulier, et diverses études ont mis en évidence l'état préoccupant de certains ponts, ainsi que des lacunes d'entretien (voire de suivi dans de nombreux cas), particulièrement pour les collectivités n'ayant pas de services techniques. La catastrophe du pont Morandi à Gênes en a fait prendre conscience au grand public de ces enjeux, et mis en lumière la nécessité pour les autorités de prendre des mesures adéquates, du fait des importantes responsabilités en jeu.

Histoire

Origines

La pierre, le bois et les cordes étaient probablement les premiers éléments utilisés pour construire des ponts, il y a environ 4 000 à 5 000 ans. Les ponts symbolisent le début de la civilisation, la première conquête humaine sur un territoire hostile, la volonté de rencontrer d’autres et les moyens de mener ou de mettre fin aux guerres[4].

Ponts gaulois

L'archéologie montre la quasi-absence de ponts en bois pendant la période de l'Âge du fer en France, on utilisait les gués. Pourtant, dans la Guerre des Gaules, César en cite à plusieurs reprises, comme sur la Loire, à Orléans (GG VII 11), à Ponts-de-Cé ou Saumur (GG VIII 27[5]), ainsi que sur son principal affluent, l'Allier (GG VII, 34 et 35). À ce jour, les seuls éléments de datation issus de la Loire pour le deuxième âge du Fer proviennent d'Orléans. Là, un pieu, possible reste d'un pont, a été daté par analyse dendrochronologique de [6] - [7], et d'Avrilly, où un bois prélevé sur un aménagement de berge a été abattu entre l'automne de l'année et le printemps de . Sur la Seine, des pieux découverts à Melun témoignent de l'existence d'un pont au deuxième âge du Fer[8] - [9]. Avec le bois d'Orléans, ils sont les seuls témoins possibles de ponts dont la construction antérieure à la conquête romaine est attestée par leur mention dans la Guerre des Gaules. À Warcq, sur les bords de la Meuse, une poutre, probable élément de pont, a pu être datée par dendrochronologie vers [10] - [11]. Dans les Vosges, à Étival-Clairefontaine, la datation la plus ancienne se place en [12] - [13].

Hors ces cinq mentions, en 2011 aucune autre donnée ne porte sur la construction de ponts à une période où l'on sait pourtant que des ouvrages ont existé[14]. Le peu d'ouvrages celtiques découverts en France résulte probablement de la mauvaise conservation du bois, de profondeur d'enfouissement trop importante et de l'organisation de la recherche ; peu de zones humides et de paléochenaux ont fait l'objet de fouilles préventives, ou quand cela était possible, les conditions n'ont pas permis d'accéder à cette catégorie de vestiges (absence de parois étanches, zones de fouilles noyées par les remontées d'eau, problèmes de sécurité)[14].

Ponts-aqueducs gallo-romains

L'art des romains en matière d'adduction d'eau était très avancé et les aqueducs occupent une place tout à fait particulière parmi les monuments caractéristiques de l'époque romaine. Les grands ouvrages d'art dont ils ont occasionné la construction sont ruraux et non urbains pour des raisons évidentes de captage souvent lointain. À ce titre, ils constituent, avec les routes, l'une des principales manifestations du contrôle exercé par la ville romaine sur la campagne[15]. En France la longueur des aqueducs varie de 8 à 48 km. Leurs pentes varient de 1,16 à 0,342 m par km et nécessitent pour les franchissements des vallées de construire des ponts-aqueducs de plus ou moins grandes dimensions[16]. Le pont du Gard (273 m de longueur), le pont-aqueduc du Plat de l'Air de l'aqueduc du Gier (551 m) et le Pont-aqueduc d'Ansignan (170 m) sont les plus imposants.

Le Pont du Gard est un pont-aqueduc à trois niveaux, situé à Vers-Pont-du-Gard, non loin de Nîmes (Gard), et est un exemple durable du talent des romains en ingénierie des ponts. Probablement bâti dans la première moitié du Ier siècle, sous les règnes de Claude ou de Néron, il assurait la continuité de l'aqueduc romain qui conduisait l’eau d’Uzès à Nîmes. Il mesure environ 49 m de hauteur et 273 m de longueur et est composé de 3 rangées d’arches superposées (6 arches au premier niveau, 11 arches au second niveau et 47 arceaux à l'origine). L'ouverture de l'arche majeure est de 25 m, une des plus grandes du monde romain[17] - [18].

Pont-aqueduc du Plat de l'Air de l'aqueduc du Gier

Pont-aqueduc du Plat de l'Air de l'aqueduc du Gier

Ponts routiers gallo-romains

Une quarantaine de ponts routiers gallo-romains seulement ont été conservés et étudiés en France, un nombre limité ne représentant probablement pas le nombre important de ponts routiers construits en Gaule sous l'occupation romaine. Ils ont en commun une largeur de 6 m (ou 20 pieds romains), hormis pour les ponts de Boisseron (Hérault) et d'Arnia entre Calvisson et Nages-et-Solorgues (Gard) qui ne mesurent que 3,6 m (12 pieds), ou le pont de Viviers (Ardèche) de 4,5 m (15 pieds), et à l'opposé le pont romain de Vaison-la-Romaine (Vaucluse), dont la largeur atteint 9,50 m, soit 32 pieds environ. Au-delà de ce point commun, les matériaux et techniques de construction permettent de distinguer trois groupes : les ponts de bois, les ponts mixtes à piles de pierre et tablier de bois et les ponts de pierre[19].

Les ponts en bois sont souvent mal conservés mais sont d'un apport essentiel en matière de datation, grâce aux études dendrochronologiques permettant de dater les bois de construction avec une précision qui n'est pas de mise pour les ponts de pierre. Parmi ces ouvrages, dont ceux d'Avrilly - Vindecy, ou de Chassenard-Varenne-Saint-Germain sur la Loire ou encore le premier pont de Saint-Satur (Cher). Ce dernier, daté de 100-, était un ouvrage en bois d'une longueur voisine de 300 m et comportait sans doute dix-huit piles irrégulièrement espacées de 17 m à 23 m, nécessitant la mise en œuvre de poutres de grande longueur, vraisemblablement composées ou frettées[19].

Les ponts mixtes sont des ponts à piles de pierre et tablier en bois. Les vestiges concernent rarement la partie charpentée, mais le sommet des piles peut en témoigner. Le pont de Riez, lancé au-dessus du torrent de Valvachère, possédait un tablier de bois dont les scellements de la poutraison sont encore visibles au sommet de la seule culée conservée en rive gauche du cours d'eau. Le second pont de Saint-Satur, lancé sur la Loire en 160-170 ap. J-C. sur une longueur de 255 m, au moins dix-sept piles de pierre, longues de 9,12 m pour 3 m de largeur et espacées de 16 m. À Bonnieux/Apt, le premier pont Julien comportait deux piles de mêmes dimensions que celles de Saint-Satur, soit 7,90 m à 9 m de long pour 2,90 m de large, espacées de 20,60 m. À Sainte-Croix-du-Verdon /Bauduen, le tablier du pont était probablement en bois et reposait sur une pile de pierre dont l'épaisseur ne mesurait pas plus de 1,75 m[20].

Les ponts de pierre constituent la grande majorité des ponts routiers conservés et étudiés. Une distinction faite de longue date au sein de ce groupe et parfois utilisée à l'appui d'une proposition de datation consiste à séparer les ponts construits en opus quadratum, considérés comme étant les plus anciens, des ponts construits en maçonnerie de blocage et parés de petit appareil, ordinairement datés du IIe s. ap. J.-C. On peut ainsi citer :

- le second pont Julien (Bonnieux et Apt), dont l'arche 16,20 m mais dont on peut penser que les intérieurs utilisent une maçonnerie de blocage, comme le laissent supposer les voûtes des ouïes réalisées en petit appareil ;

- le pont de Vaison-la-Romaine, dont l'arche unique 14,85 m, mais dont on ne sait rien des remplissages des culées ;

- le pont Flavien de Saint-Chamas, dont l'arche unique 13,00 m ;

- le pont Battant à Besançon, aujourd'hui détruit, dont l'arche centrale mesurait 13,00 m;

- les ponts de Sommières, d'Ambrussum (Villetelle et Gallargues), ou de Boisseron, dont les arches les plus grandes mesurent entre 9,50 m et 10,50 m.

Le pont romain de Loches-sur-Ource.

Le pont romain de Loches-sur-Ource. Pont Julien à Apt.

Pont Julien à Apt.

Pont Julien à Apt

Pont Julien à Apt

Moyen Âge

Rares sont les ponts construits en Occident avant le XIe siècle, mais le Moyen Âge voit s'édifier un nombre considérable d'ouvrages aux formes variées et hardies. Ces ouvrages se composent d'arches souvent très inégales, dont les voûtes sont en arc peu surbaissé, en plein cintre ou en ogive, cette dernière forme permettant de diminuer les poussées. Ils reposent sur des piles épaisses aux extrémités très saillantes au moins en amont. Les largeurs entre murs sont faibles et le passage présente toujours des rampes et des pentes très fortes [21].

Les ponts en pierre apparaissent vers le XIe-XIIe siècle, comme le pont d'Eudes à Tours. Entre le XIe et XIVe siècles, l'expansion du commerce a favorisé le développement d'un réseau moderne de routes reliant les provinces et les villes, les marchés et les centres de pèlerinage. Souvent construits par des confréries religieuses, les ponts représentent des atouts financiers majeurs pour les seigneurs locaux qui leur ont collecté des taxes et des péages. Fortifiées aux deux extrémités, elles abritaient souvent plusieurs chapelles[22].

Parmi les ponts médiévaux les plus remarquables, le pont Saint-Bénézet, dit « pont d'Avignon » [23] à Avignon sur le Rhône (1177-1187)[23], est probablement l'un des ponts les plus célèbres de France. S'étendant sur près de 900 m, ce pont est un monument historique chargé de légendes. Construit entre 1177 et 1185, il a été détruit aux trois quarts en 1226, après le siège que Louis VIII fit subir à la ville. Le pont d'Avignon tel que nous le connaissons aujourd'hui avec ses quatre arches a été achevé vers 1350, mais abandonné en 1669 après plusieurs inondations du Rhône. Les arches sont des symboles durables de la cité papale[24] - [22] - [25].

Peuvent être mentionnés également l'ancien pont de Carcassonne[26] sur l'Aude (1180)[26], le Petit-Pont[27] à Paris sur la Seine (1186)[27], le pont Valentré[28] à Cahors sur le Lot (1231), le pont Saint-Martial[29] à Limoges sur la Vienne (1215)[29] - [21].

De la Renaissance au XVIIIe siècle

En Occident, entre le XVe siècle et le XVIe siècle, les architectes des célèbres ponts de Florence, Venise et autres villes italiennes s'inspirèrent de formes régulières empruntées au passé, mais leur propension à se poser davantage en artistes qu'en constructeurs les conduisit parfois à abuser des superstructures et autres décorations, comme pour le Ponte Vecchio ou le pont du Rialto sur le Grand Canal à Venise[30].

Le pont devient un élément central de grands projets d’urbanisme. En France, les premiers architectes de renom apparaissent, comme Androuet du Cerceau à qui l’on doit le pont Neuf[31] de Paris qui, commencé en 1578, ne sera achevé qu’en 1604 du fait des guerres de religion[32]. Il facilite le passage entre le palais du Louvre et l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, il jouxte le monument érigé à la gloire d'Henri IV situé sur la pointe en aval de l'île de la Cité et constitue le pont en service le plus ancien de Paris. C’est à cette époque qu’est introduit l’arc en anse de panier, courbe à trois ou plusieurs centres, sans jamais toutefois se substituer à la courbe en plein cintre.

La période qui s'étend du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle est marquée par la construction de ponts plutôt médiocres tant sur le plan artistique que structurel[33]. Le développement des chemins de fer au XIXe siècle induit l'apparition de grands viaducs en maçonnerie comme, en France, le viaduc de Nîmes [34], d'une longueur de 1 569 m[34], parmi les plus longs de France, le viaduc de Barentin (1844)[35] dans la Seine-Maritime, ou le viaduc de Saint-Chamas (1848)[36] dans les Bouches-du-Rhône, un ouvrage curieux fait de voûtes en plein cintre imbriquées symétriquement[36].

Acquisition et diffusion des connaissances théoriques

Au début du XIXe siècle, les architectes et les ingénieurs avaient l'acquis d'une longue pratique de la construction des ponts en pierre et en bois. Mais la voûte de pierre et mortier relève encore d'un certain empirisme, ce qui fait dire à Paul Séjourné, dans la première phrase de ses « Grandes Voûtes » : « On fait une voûte d'après les voûtes faites : c'est affaire d'expérience »[37]. Les formules courantes, déduites de l'observation et de la pratique, étaient nombreuses. L’épaisseur à la clef, celle des reins, des piles ou des culées, étaient déduites simplement de l’ouverture du pont. La Hire en 1695[38], puis en 1712 [38] tente une première approche du calcul des voûtes, calcul qui consiste à vérifier, a posteriori, que la voûte dessinée a quelque chance d'être stable, et que les matériaux qui la constituent ne s'écraseront pas sous les charges[39]. En 1810, Louis-Charles Boistard montre, à la suite de nombreux essais, que la rupture des voûtes se produit par la rotation de quatre blocs[40]. Ces résultats permettent à E. Méry de publier en 1840 une méthode de vérification des voûtes qui allait être utilisée pendant tout le XIXe siècle et l'est encore parfois de nos jours[41] - [42]. En 1867, Durand-Claye améliore cette méthode, mais sa proposition connaît moins de succès car elle nécessite des calculs laborieux[41] - [43].

Enfin le XIXe siècle voit se développer et se diversifier la formation, la documentation et la diffusion du savoir. Les Écoles d'arts et métiers d’Angers et de Châlons sont créées dès le premier Empire. L'École des arts et manufactures (Centrale de Paris) est créée en 1829. De très nombreuses publications technico-scientifiques à parution périodique voient le jour : les Annales des Mines, les Annales des Ponts et Chaussées (1831), les Annales de la voirie vicinale, les Annales de la construction, Le Portefeuille du conducteur, le journal Le Génie civil, etc. Dans les dernières années du siècle, des « collections » d'ouvrages techniques apparaissent : Bibliothèque du Conducteur, Encyclopédie des Travaux Publics[44]. Enfin, à la fin du siècle, les écoles d'application de l'École polytechnique ouvrent leurs portes aux élèves-ingénieurs non fonctionnaires ; d'autres écoles d'ingénieurs sont créées[44].

Ponts en maçonnerie

Sous le Premier Empire est construit le pont d'Iéna à Paris. Avec ses 5 arches de 28 m en arcs surbaissés, il est construit de 1808 à 1814 sous la direction de Corneille Lamandé et Dillon[45]. Deux autres grands ponts sont commandés par l'Empereur pour Rouen et Bordeaux, mais ne sont terminés bien plus tard. Le premier n'existe plus, le second, le pont de pierre de Bordeaux est un chef-d'œuvre conçu par les ingénieurs Claude Deschamps et Jean-Baptiste Basilide Billaudel. D'une longueur de 487 mètres, l'ouvrage présente 17 arches construites sur 16 piles, et reste depuis son achèvement en 1822 le pont essentiel de la route d'Espagne et le seul pont de Bordeaux jusqu'à une époque récente[46].

Sous la Seconde Restauration, compte tenu des difficultés financières laissées par l'Empire, les ponts sont surtout concédés à des compagnies, comme l'avait été d'ailleurs finalement le pont de Bordeaux lui-même. Dans la même famille que ce dernier, il faut ranger les beaux ponts, souvent à parements de briques, de Libourne sur la Dordogne, de Moissac sur le Tarn, d'Agen sur la Garonne, d'Aiguillon sur le Lot. Par la suite, les ponts concédés sont principalement des ponts suspendus plus économiques. Sur les 162 ponts construits par des compagnies entre 1831 et 1847, 137 furent des ponts suspendus. 10 des ponts en charpente et 15 seulement des ponts en maçonnerie[47].

De très nombreux ponts ferroviaires sont construits, avec des portées légèrement croissantes, sans devenir audacieuses et des hauteurs de plus en plus grandes et devenant vertigineuses. La plupart subsistent, soit d'origine, soit élargis, soit reconstruits plus ou moins à l'identique. Le premier fut sans doute le viaduc de Meudon-Valfleury sur la ligne reliant la gare de Paris-Montparnasse à la gare de Versailles-Chantiers, construit de 1838 à 1840 par Perdonnet et Payen, avec 7 arches atteignant 36 m de hauteur pour 142 m de longueur. Dans le domaine des grands viaducs, le palmarès des constructeurs devient de plus en plus prestigieux au fur et à mesure de la pénétration des lignes de chemin de fer dans les massifs montagneux. On citera ainsi en s'éloignant de Paris[48] :

- le viaduc de Commelles sur la ligne de Paris à Creil (1858) - 15 arches, 330 m de longueur, 40 m de hauteur ;

- le long viaduc courbe de Barentin (1845) à 27 arches et long de 430 m sur la ligne de Rouen au Havre, construit légèrement en briques et plusieurs fois reconstruit ;

- le fameux viaduc de Chaumont (1856) œuvre de Decomble construit en deux ans sur la ligne de Paris à Mulhouse, avec ses cinquante arches en plein cintre et leurs trois rangs d'arcades, et sa hauteur de 50 m au-dessus de la vallée de la Suize, sur 600 m de longueur ;

- le Viaduc de Morlaix prototype des ouvrages franchissant les profondes vallées bretonnes, à 57 m de hauteur en pleine ville, dont la solidité granitique impressionne ;

- le viaduc de Cize-Bolozon sur l'Ain (1875), avec 55 m de hauteur et deux étages, dans un tout autre pavsage ;

- le viaduc de Chamborigaud en courbe très serrée de 240 m de rayon avec 29 arches dont les plus hautes atteignent 46 m de hauteur.

Ponts-canaux et ponts-aqueducs

Le premier pont-canal important semble avoir été celui du Fresquel près de Carcassonne, pour le canal du Midi, terminé en 1810. Mais la véritable vogue des ponts canaux ne devait débuter que vingt ans plus tard, à l'occasion de la construction du canal latéral à la Loire, de Roanne à Digoin puis à Briare. Deux ouvrages remarquables à Digoin sur la Loire et au Guétin sur l'Allier sont ainsi construits avant 1837 par l'ingénieur Jullien et l'ingénieur en chef Vigoureux chargés du service de ce canal. Ils seront suivis notamment par le pont-canal d'Agen sur la Garonne, construit en 1840 par Maniel et par celui de Béziers sur l'Orb construit en 1857. Le pont-canal de Briare est construit entre 1890 et 1896. Conçu par les ingénieurs Léonce-Abel Mazoyer et Charles Sigault, il est construit par la société de Gustave Eiffel pour les piles et culées et par l’entreprise Daydé & Pillé de Creil pour la cuvette métallique. Il fut longtemps, avec ses 662 m, le plus long pont-canal métallique du monde. Il n'a été détrôné qu'en 2003 par le pont-canal de Magdebourg, sur l'Elbe, qui mesure 918 m[49].

Concernant les ponts-aqueducs, l'ouvrage le plus fameux est celui construit pour l'alimentation en eau de Marseille entre 1842 et 1847 par Jean François Mayor de Montricher : l'aqueduc de Roquefavour, près d'Aix-en-Provence. Il est contemporain des tout premiers viaducs ferroviaires, mais avec des dimensions exceptionnelles, puisque malgré des arches d'ouverture beaucoup plus réduite que le pont du Gard, il est beaucoup plus haut (83 m contre 49 m et sensiblement plus long[49].

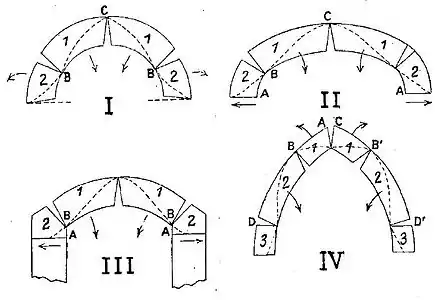

Ponts suspendus

Aucun type de construction n'a marqué aussi intensément son époque, que la technique des ponts suspendus, de 1825 à 1850. La mise au point de cette technique a résulté de la collaboration d'un ingénieur des ponts et chaussées de l'Ardèche, Plagniol, et d'un inventeur génial, Marc Seguin[50]. Son développement explosif est dû aux encouragements et à l'appui que leur donna tout de suite l'Administration, qu'il s'agisse des éminents ingénieurs Gaspard de Prony et Henri Navier, ou du Directeur général des ponts et chaussées et des mines, Louis Becquey. Et à partir de 1831, l'Administration attribua même des subventions aux compagnies concessionnaires, si bien qu'en quelques décennies, plusieurs centaines d'ouvrages allaient franchir tous les grands cours d'eau de notre pays. Les frères Seguin construisirent en particulier : le pont de Serrières, sur le Rhône (deux travées de 101 m) livré en 1828, le pont de Beaucaire sur le Rhône (deux travées de 120 m et deux plus petites) livré en 1829, le pont de Remoulins, sur le Gardon, livré en 1830, les ponts de Bry-sur-Marne, Feurs, sur la Loire, etc.[51]. Parmi les ouvrages de grande portée de première génération, seul subsiste encore le célèbre pont de la Caille ou Charles-Albert, construit en 1839 sur le ravin des Usses en Savoie par Belin (une travée de 182 m)[52].

À partir de 1850, l'engouement pour les ponts suspendus de la première génération diminua, comme la circulation d'ailleurs sur les grandes routes de rase campagne, avec le développement foudroyant du chemin de fer. Quelques accidents fameux avaient causé des inquiétudes : celui de la Basse-Chaîne à Angers en 1848, celui de la Roche-Bernard en 1852, bientôt celui du grand pont de Cubzac lui-même[53].

La deuxième génération des ponts suspendus en France est marquée par le nom de Ferdinand Arnodin le constructeur qui apporta des améliorations importantes aux techniques employées pendant 50 ans par Seguin et ses émules. Le pont de Saint-llpize (Haute-Loire) sur l'Allier en 1879, de 68 m de travée centrale, et le pont de Lamothe sur l'Allier (Haute-Loire) en 1883 figurent parmi les premières applications de ces nouveaux systèmes[54].

En France, un pont suspendu s'effondre en 2019; il s'agit de l' effondrement du Pont de Mirepoix-sur-Tarn[55].

Premier pont de la Roche-Bernard (1883)

Premier pont de la Roche-Bernard (1883) Pont suspendu de la Basse-Chaîne avant sa destruction en 1850.

Pont suspendu de la Basse-Chaîne avant sa destruction en 1850. Pont Saint-Christophe en 1866.

Pont Saint-Christophe en 1866.

Ponts métalliques

Le fer est un matériau plus résistant que la pierre. Sa résistance à la traction est faible, mais toutefois nettement plus élevée que celle de tout autre matériau disponible avant la production de masse de l’acier. Le premier projet de pont en fer est présenté en France par Louis-Alexandre de Cessart en 1801 en réponse à un appel du Consulat pour construire une passerelle pour piétons traversant la Seine. Mais c'est en fonte que l'ouvrage est finalement réalisé et prend le nom de Pont des Arts. L'ouvrage, présentant à l'origine neuf arches circulaires de 17 mètres de portée, nous serait parvenu en assez bon état, malgré les faiblesses de la fonte du début du XIXe siècle, si ses arches trop basses et trop étroites n'avaient fait obstacle à la navigation[56]. Il est modifié en 1852, fermé à la circulation en 1977 et démonté en 1980, puis remplacé par un nouveau pont inauguré en 1992. De nombreux ponts en fonte furent construits après le pont des Arts. Parmi ceux-ci, peuvent être mentionnés trois ponts construits à Paris : le pont des Saints-Pères, démoli en 1935, le pont d'Austerlitz remplacé en 1854 par l'ouvrage actuel en maçonnerie ou le pont de Sully, construit en 1876 et un des quelques grands ouvrages en fonte qui ont survécu[57].

Vers le milieu du XIXe siècle, la production industrielle du fer se développe et le fer se substitue progressivement à la fonte malgré son coût plus élevé, car ses caractéristiques mécaniques sont bien supérieures. Sont alors construits des ponts en arc comme le pont d'Arcole à Paris (1855), des ponts en treillis métalliques comme la passerelle Eiffel de Bordeaux (1860) ou le pont de Cubzac (1883) ou de grands viaducs comme le viaduc de Busseau (1864) ou le viaduc de Garabit (1884)[58].

Le pont des Saints-Pères (photographie d'Hippolyte-Auguste Collard, 1883).

Le pont des Saints-Pères (photographie d'Hippolyte-Auguste Collard, 1883). Pont des Arts, entre 1867 et 1868, peint par Auguste Renoir.

Pont des Arts, entre 1867 et 1868, peint par Auguste Renoir. Pont de Sully (1876).

Pont de Sully (1876). Viaduc de Busseau (1864).

Viaduc de Busseau (1864). viaduc de Garabit (1884)

viaduc de Garabit (1884)

Ponts en béton armé

C'est du début du XXème que date le développement du béton armé, matériau nouveau qui utilisait l'acier sous forme de barres incorporées dans du béton. En 1899-1900, François Hennebique réalise le pont Camille-de-Hogues à Châtellerault avec une portée de 50 m. Après la Première Guerre mondiale, la construction de ponts en béton armé de grande portée se développe en France sous l'impulsion de deux ingénieurs, Albert Caquot et surtout Eugène Freyssinet[59]. Les records se succèdent : pont de la Caille[60](Haute-Savoie), en 1928[60], avec un arc de 137,5 m en béton massif[61], et le majestueux pont Albert-Louppe à Plougastel (Finistère), en 1930[62], avec ses trois arcs de 186 m, la portée la plus importante au monde jusqu'en 1934[62] - [63] - [64].

La construction des arcs est abandonnée vers le milieu du XXe siècle à cause du coût du cintre pour la construction des arches. Elle retrouve à la fin du XXe siècle un intérêt économique pour le franchissement de grandes brèches grâce à la méthode de construction en encorbellement avec haubanage provisoire[65].

Ponts en béton précontraint

Les recherches portant sur l'utilisation du béton armé conduisent à la découverte d'un nouveau matériau : le béton précontraint. Eugène Freyssinet définit les principes essentiels de ce nouveau matériau en 1928. Quelques ouvrages modestes sont réalisés avant la Seconde Guerre mondiale, mais le premier grand pont en béton précontraint est le pont de Luzancy (Seine-et-Marne), achevé en 1946[66]. Il a une portée de 55 m[66] et fut entièrement préfabriqué à l'aide de voussoirs en béton précontraint, mis en place par des moyens mécaniques sans aucun cintre. Il fut suivi par cinq autres ponts similaires, également sur la Marne, de 74 m de portée[65]. La construction de cinq ponts portiques au-dessus de la Marne (d'Anet, de Changis, d'Esbly, de Trilbardou et d'Ussy) entre 1947 et 1950 a marqué l'image du génie civil français à l'époque et renforcé la réputation de la construction en béton précontraint. Ces cinq structures, d’une portée de 74 m chacune, ont un design similaire à celui du pont de Lusancy[67].

De 1946 aux années 1980, la technique de post-tension interne des bétons était principalement utilisée. Cependant, dans les années 1950, la précontrainte extérieure est apparue avec la construction de quatre ponts, dont trois sont encore en service. La conception et la construction des autoroutes et autres autoroutes à partir de 1955 ont entraîné une augmentation de la précontrainte, avec la mise au point de ponts standardisés pouvant être incorporés dans le système autoroutier : ponts en dalles, ponts en poutres préfabriquées, poutres préfabriquées , et une dalle de béton générale coulée sur place. Parmi les ouvrages construits à cette époque, le pont Saint-Waast à Valenciennes (1947-1951) mérite d'être mentionné. Il a une portée de 63,82 m, la plus longue de ce type. Pour les ponts de 35 à 50 m de longueur, des structures d’autres types ont été construites, utilisant pour la plupart des faux ouvrages temporaires (ponts à portique, ponts en arc, cordes à nervures ou à dalle et ponts à nervures)[67].

Sur la plage de portée de 40 à 200 m, les ponts à poutres-caissons se sont révélés les plus compétitifs et les plus performants. Initialement, les dalles supérieures des poutres-caissons n'étaient pas très larges et les tabliers étaient construits à l'aide de plusieurs caissons reliées au niveau de la dalle supérieure, qui était elle-même précontrainte transversalement dans la majorité des cas. Les poutres-caissons sont devenues progressivement plus larges et la précontrainte transversale est devenue beaucoup moins courante. Pour les tabliers de pont les plus larges, des entretoises ou des nervures transversales sont utilisées pour réduire l'épaisseur des parties en porte-à-faux des dalles supérieures[68]. Les cinq plus grands ponts à poutres-caissons en béton précontraint construits au XXe siècle sont les suivants : le pont de Cheviré mis en service en 1990 (242 m de portée principale), le pont de Cornouaille en 1972 (200 m), le viaduc routier du Viaur en 1998 (190 m), le viaduc de Gennevilliers en 1976 (172 m) et le pont sur le grand canal d'Alsace en 1979 (172 m).

Pont de Luzancy (1946)

Pont de Luzancy (1946)

portée : 55 m viaduc de Gennevilliers (1976)

viaduc de Gennevilliers (1976)

portée : 172 m Viaduc du Viaur (1998)

Viaduc du Viaur (1998)

portée : 190 m Pont de Cornouaille (1972)

Pont de Cornouaille (1972)

portée : 200 m.jpg.webp) Pont de Cheviré (1990)

Pont de Cheviré (1990)

portée : 242 m

Ponts suspendus et à haubans

De nombreux ponts suspendus ont été reconstruits après leur destruction au cours de la Seconde Guerre mondiale. Peu de ponts suspendus à très longue portée ont par contre été construits car les obstacles à franchir sont relativement étroits. Signalons néanmoins le pont de Tancarville sur la Seine (608 m de portée), construit de 1955 à 1959 et le pont d'Aquitaine sur la Garonne (394 m de portée), construit de 1960 à 1967. Les câbles de suspension de ces deux ponts ont été remplacés respectivement en 1998-1999 et 2004[68].

Bien que le principe des ponts à haubans soit aussi ancien que celui des ponts suspendus, ces ouvrages ne se développent que durant la première moitié du XXe siècle, notamment en France, avec les ponts conçus par Albert Gisclard et le pont de Lézardrieux (Côtes-d'Armor) (ce dernier a été transformé, en 1924, de pont suspendu en pont à haubans sans interruption de la circulation[69]). Malgré ces débuts, la France se tient ensuite longtemps à l'écart du développement de cette technique lorsque, presque simultanément au milieu des années 1970, deux ouvrages remarquables viennent battre le record mondial de portée dans leur catégorie : le pont de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, à tablier métallique, avec une portée de 404 m, et le pont de Brotonne, en Seine-Maritime, à tablier en béton, avec une portée de 320 m. Ce dernier marque, dans le domaine des ponts haubanés à tablier en béton, une étape décisive[70]. Le pont de l'Iroise sur la rivière Elorn, près de Brest (1991-1995), possède un système de suspension central. Près de 20 ans plus tard, le pont de Normandie (1990-1995) devient le plus long pont à haubans du monde, avec une chaussée de 856 m et un système de double suspension. Une partie de la travée centrale est formée par une poutre-caisson orthotrope en acier. En 1996, le pont Tatara au Japon, avec une travée principale de 890 m, bat ce record, détenu aujourd'hui par le Pont de l'île Rousski avec une portée de 1 104 m[68].

Pont d'Aquitaine (1967)

Pont d'Aquitaine (1967)

portée : 394 m Pont de l'Iroise (1994)

Pont de l'Iroise (1994)

portée : 400 m Pont de Saint-Nazaire (1975)

Pont de Saint-Nazaire (1975)

portée : 404 m Pont de Tancarville (1959)

Pont de Tancarville (1959)

portée : 608 m

Innovations dans les années 1980

Dans les années 1980, la Direction des routes françaises a mis en place une politique de stimulation de l'innovation sous la stricte supervision des services techniques centraux du ministère, afin d'éviter que de nouvelles idées ne soient avancées sans conception et autres moyens de contrôle. Cette politique s'est concrétisée par la construction de ponts innovants (structures à ossature spatiale en béton précontraint, structures en béton composite triangulaire et précontraint, structures composites utilisant des bandes ondulées et des hourdis précontraints, etc.). Les exemples comprennent [68]:

- Le viaduc du Val Maupré à Charolles, mis en service en 1988. Sa section transversale de la superstructure est de forme triangulaire avec une structure composite avec des bandes ondulées post-tendues par des tendons externes.

- Les viaducs de Sylans et des Glacières ont été construits avec des segments de béton préfabriqué (classe C65) à haute résistance, mis en place et de conception similaire au pont Bubiyan au Koweït.

- Les trois viaducs du Boulonnais (nord de la France, près de Calais, 1995-1997) dont la structure des voussoirs constitue une première mondiale, associant des hourdis inférieur et supérieur en béton à un treillis tridimensionnel en acier [71].

XXIe siècle

À l'aube du 21e siècle, la technologie des ponts, comme celle de l'ensemble des constructions civiles, bénéficie des dernières avancées en matériaux nouveaux : les aciers à très haute résistance, les composites, les bétons fibrés ultraperformants (BFUP)[72]. Ces derniers sont constitués de bétons présentant une résistance caractéristique comprise entre 150 et 250 Mpa associés à des fibres métalliques à très haute résistance avec un maillage très élevé (2 à 3 % en volume – 160 à 240 kg/m3) complété éventuellement avec des fibres polymères. En France les premiers ponts réalisés en BFUP sont de petites dimensions : les ponts routiers de Bourg-lès-Valence (2000 – 2001), l'aqueduc LGV Est sur l’Ourcq (2004), Pont de Saint Pierre la Cour (Mayenne) (2005)[73], la passerelle des Anges (2009) dans l'Hérault, conduisant au pont du Diable, le plus vieil ouvrage d'art roman de France[74], et le pont de la République à Montpellier (2014), long de 75 m et large de 17 m, le premier de cette dimension en Europe[75] - [76].

Conception des ponts modernes

Recueil des données naturelles

Les données topographiques, hydrologiques et géotechniques sont essentielles pour l'ingénieur chargé de la conception de l'ouvrage. Il convient d'abord de disposer d'un relevé topographique, avec l'indication de repères de niveau et l'indication des possibilités d'accès, ainsi que les aires disponibles pour les installations du chantier, les stockages, etc. Dans le cas du franchissement d'un cours d'eau, il est indispensable d'en connaître parfaitement le régime hydrologique. Enfin la reconnaissance géotechnique est menée de pair avec l'élaboration de l'avant-projet par étapes successives, au fur et à mesure de la précision du projet[77].

Environnement et étude d'impact

D'une manière générale, les préoccupations d'environnement ont été prises en compte, depuis de nombreuses années, dans les projets publics ou privés d'aménagements et de travaux. L'article 2 de la loi du , relative à la protection de la nature, institue l'obligation de réaliser une étude d'impact (à la charge du maître d'ouvrage, selon l'article 1 du décret d'application du ) dans le cadre global des études préalables à la réalisation d'aménagements ou d*ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions lu leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier. La méthodologie pratique d'établissement des études d'impact est précisée initialement dans la circulaire ministérielle du sans, d'ailleurs, aborder précisément les questions relatives aux ponts. Cette circulaire rappelle qu'une étude d'impact constitue la formulation explicite de la place donnée aux contraintes d'environnement, contraintes qui doivent être placées sur le même plan que les contraintes techniques ou économiques. La directive européenne du , relative à l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés et applicable en France depuis le rend obligatoire la production d'une étude d'impact pour tous les projets d'autoroutes, de voies rapides ou de voies pour trafic à grande distance. Selon cette directive, l'impact global d'un projet doit être évalué par rapport à la nécessité de protéger la santé humaine et les conditions de vie, et de préserver la capacité de production à long terme des milieux concernés [78] - [79]. Elle est modifiée en 1997[80] puis en 2003 et en 2009 et enfin abrogée en 2011 par la directive du qui regroupe dans un seul et même texte la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (directive EIE) et ses trois révisions ultérieures [81]. Cette directive est à nouveau modifiée par la directive du qui renforce en particulier la qualité de la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement. Cette dernière est transposée dans le droit français par différents textes législatifs et réglementaires courant de 2015 à 2017[82].

Qualité paysagère et architecturale

Plusieurs textes réglementaires définissent la politique de l’État et synthétisent les bonnes pratiques à respecter pour intégrer les ouvrages d’art en harmonie dans leur site d’implantation. Le premier est la circulaire ministérielle en date du qui insiste sur le fait qu'aucune décision quant à la qualité paysagère et architecturale des ouvrages routiers ne doit être prise sans une connaissance suffisamment approfondie du contexte, connaissance basée sur une analyse du site (caractère des espaces, perception de l'ouvrage, potentialités en aménagement, satisfaction du public, etc.). C'est à partir de cette analyse du site et d'une réflexion sur le projet qu'une décision d'intervention plastique est prise, avec un degré d'intention plus ou moins fort, aboutissant au choix de l'objectif paysager et architectural dès le stade de l'étude préliminaire[79].

Différentes circulaires définissent les modalités d’établissement et d’instruction des dossiers techniques concernant la construction et l’aménagement d'infrastructures routières. Celle du 27 octobre 1987 concerne les autoroutes concédées[83]. Celle du 5 mai 1994, complétée par celle du 18 mai 2001 [84], puis par celle du 7 janvier 2008[85], finalement remplacée par l'instruction du 29 avril 2014[86] concerne le réseau routier national non concédé. Deux circulaires (12 décembre 1995[87] et 31 mars 2005[88]) complètent le dispositif avec des prescriptions relatives à la politique « 1 % paysage et développement » sur les autoroutes et les grands itinéraires interrégionaux.

Esthétique

La notion d'esthétique relève de la philosophie et diverge selon les auteurs. Si pour le philosophe anglais David Hume, la beauté passe par la sensibilité de l'homme, pour Emmanuel Kant, la beauté est partie intégrante de l'objet. Pour Anne-Bernard Gély et Jean-Armand Calgaro, dans leur ouvrage « conception des ponts », il n'y a pas lieu d'opposer ces approches mais de les associer : l'observateur n'admire (subjectivement) que ce qui a certaines proportions harmonieuses (objectivement). Ils dégagent ainsi, à l'instar d'autres auteurs [89] - [90] , six règles, qui ne sont d'ailleurs pas propres aux ouvrages français[91] :

- L'ouvrage doit d'abord respecter certaines proportions des dimensions. C'est en particulier le cas du rapport entre les piles et le tablier ou des ouvertures sous l'ouvrage pour lequel une impression de stabilité et de sécurité doit se dégager tout en respectant une certaine harmonie ;

- L'ouvrage ne doit pas fermer l'espace. La circulaire du 24 septembre 1984 relative à la qualité paysagère et architecturale des ouvrages routiers apporte un éclairage en la matière en différenciant les ouvrages destinés essentiellement à s´adapter au site existant, sans intention de transformer celui-ci, ceux destinés à constituer un élément d'un site futur, ceux inévitablement voués à retenir l´attention et ceux sur lesquels on veut attirer l´attention[92] ;

- la structure doit respecter un bon ordonnancement en limitant le nombre de directions dans l'espace ou évitant les profils en long concaves ;

- l'intention architecturale doit être mise en valeur. Le fonctionnement statique de l'ouvrage doit être intelligible, procurer une bonne impression de stabilité et tendre vers une grande simplicité ;

- l'ouvrage doit être intégré dans son environnement, qu'il s'agisse d'un site de rase-campagne ou d'un site urbain ;

- les parements de l'ouvrage doivent être soignés avec une attention particulière à sa texture et à sa couleur. L'effet esthétique final, au-delà des règles précédentes, dépendra en effet pour une grande part des types de matériaux et des composants employés.

Maîtrise d'œuvre, ingénieurs et architectes

Dans les années 1980, voire jusqu'au début des années 1990, la conception des ouvrages d’infrastructure (ponts entre autres) était le plus souvent en France réalisée par des services d'ingénierie publique dans lesquels opéraient essentiellement des techniciens et des ingénieurs. L’État avait même mis en place un dispositif législatif et réglementaire spécifique, permettant aux collectivités territoriales de confier à certains services de l'État (Équipement et Agriculture) les missions de maîtrise d’œuvre de leurs opérations d’infrastructure. Mais la complexité toujours croissante des opérations d’infrastructure a nécessité des compétences pluridisciplinaires, ingénieurs mais aussi architectes, paysagistes, urbanistes…, compétences qui ne sont pas toujours toutes présentes ou disponibles dans le secteur public. Ceci a conduit l'État et les collectivités territoriales à réorganiser leurs structures de maîtrise d’ouvrage et à organiser des mises en concurrence pour le choix de leur équipe de maîtrise d’œuvre. Un guide publié en 2005 par la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) précise les rôles des différents intervenants ainsi que les différentes étapes de conception d'un pont : pré-programmation, programme, études préliminaires, choix et missions du maître d'œuvre[93].

Pour le choix du maître d'oeuvre, plusieurs possibilités s'offrent au maître d'ouvrage : le concours de maîtrise d’œuvre, la procédure négociée spécifique, l’appel d’offres. Certains cas particuliers sont à signaler pour les ouvrages d'une grande complexité : les marchés de définition simultanés où un dialogue compétéitif est engagé entre les candidats et le maître d'ouvrage et les marchés de conception-réalisation. Cette dernière procédure fait passer d’un schéma classique « maître d’ouvrage - maître d’œuvre – entrepreneurs » au schéma suivant : « maître d’ouvrage – groupement concepteur entrepreneur »[93] - [94].

Un autre type de contrat peut être envisagé : le partenariat public-privé (PPP), un contrat par lequel une personne publique confie à un consortium privé l’ensemble des missions de financement, conception, construction, exploitation d’un ouvrage et des services associés, moyennant un paiement public sur toute la durée d’amortissement des investissements privés. Cette notion a été définie en France par l’ordonnance du puis par la loi du [95]. Ce type de marché reste toutefois très peu répandu pour les ponts. Le premier à avoir été construit selon cette procédure est le pont suspendu de Verdun-sur-Garonne, un pont suspendu long de 160 m et à 2 voies dont le PPP, lancé en 2008[96], a été attribué à un groupement piloté par Vinci Construction. L’investissement pour la conception et la construction est de 16,4 millions HT, le loyer annuel incluant entretien et maintenance (sur 28 ans) s’élevant à 1,55 million TTC pour le conseil départemental de Tarn-et-Garonne[97].

Principe général

Il existe plusieurs niveaux définissant les fondements possibles des codes de conception et de calcul. La typologie habituellement utilisée est la suivante[98] - [99] :

- Le niveau 0 correspond à une analyse purement déterministe. Les actions et les résistances ont des valeurs strictement déterministes et les incertitudes restantes sont couvertes par un (ou des) coefficient(s) de sécurité global (globaux) ;

- Le niveau 1 est celui des codes semi-probabilistes. La sécurité est introduite par un choix judicieux des valeurs représentatives des actions et par l'intermédiaire de coefficients partiels tenant compte non seulement des incertitudes liées au choix des valeurs représentatives des actions, mais également de la variabilité des résistances des matériaux et des incertitudes liées aux modèles des actions et aux modèles structuraux employés;

- Le niveau 2 correspond aux analyses probabilistes pour lesquelles une probabilité d'atteinte d'un état-limite est calculée pendant une période de référence et comparée à une valeur fixée à l'avance ;

- Le niveau 3 est fondé sur des méthodes purement probabilistes nécessitant la connaissance de la distribution jointe de toutes les variables aléatoires mises en jeu. Ce niveau n'est appliqué que pour traiter des problèmes très particuliers.

Avant l'harmonisation européenne des années 2000 avec les Eurocodes, la plupart des codes nationaux étaient des codes aux états limites[Note 1], reposant sur les principes du semi-probabilisme. Ces principes furent introduits pour la première fois, en France, par les directives communes relatives au calcul des constructions du 13 décembre 1971 (fascicule spécial n° 79-12 bis). Elles furent reprises et modifiées en 1979 (circulaire ministérielle n° 79-25 du 13 mars 1979, fascicule spécial n° 79-12 bis) pour tenir compte des résultats des travaux internationaux les plus avancés dans le domaine de la sécurité des constructions [100]. Ces directives communes constituent le dénominateur commun à l'ensemble des autres codes de conception et de calcul. Des règles de charges des ouvrages étaient également associées. Celles-ci ont évolué au fur et à mesure de l'évolution des moyens de communication. Lors du recalcul d'un ouvrage ancien, il est important de reconsidérer les règles de charges prises en compte lors de la conception et les comparer avec les charges supportées par l'ouvrage réellement en service lors du recalcul[101].

Les différents Eurocodes ainsi que leurs annexes ont été transposés en normes françaises provisoires (ENV) d'application volontaire et publiées par l'Afnor dès 1992. Les normes définitives (EN) ont été publiées entre 2003 et 2007. Elles ont ensuite été modifiées par divers amendements jusqu'en 2014[102]. Les ponts routiers confiés au Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (Setra) ont été systématiquement calculés aux eurocodes dès 2006. Dès avant 2005 des ponts avaient déjà été, au moins en partie, calculés aux eurocodes. C'est le cas du pont de Saint-Gilles dans le Gard ou du pont de Salomon en Haute-Loire. D'autres projets comme, en Haute-Garonne, le pont de Fos, dont le tablier mixte a été calculé aux eurocodes, et le pont d'Arlos, entièrement conçu avec les nouveaux textes ont été réalisés en 2006[103] - [104].

Les règles de calcul diffèrent selon la nature du matériau de construction : béton armé, béton précontraint, structures métalliques. Des règles spécifiques complètent le corpus comme celles relatives aux fondations ou à la construction en zone sismique.

Ponts en béton armé et béton précontraint

Jusque dans les années 1960, les calculs des structures en béton armé s'appuient sur des règles anciennes datant de 1906 et de 1934 complétées des règles de charges civiles de 1891, de 1927 et de 1958/1960. Il s’agit de règles de calcul dites aux contraintes admissibles mais sans aucune pondération des actions des combinaisons d’actions. En 1968 apparaissent les règles dites du CCBA 68 complétées par les règles de 1970 auxquelles sont associées les règles de charges civiles de 1960, de 1971 et la réédition de 1981. Il s’agit là encore de règles de calcul aux contraintes admissibles mais avec pondération des actions variables dans les combinaisons d’actions [105].

Les années 1980 marquent un changement majeur avec l'introduction du calcul aux états-limites (règles BAEL), reposant sur les principes du semi-probabilisme. Ces règles BAEL font en outre référence aux résistances caractéristiques des matériaux et non plus aux résistances nominales comme les règles CCBA. Plusieurs références se succèdent : BAEL 80, BAEL 83, BAEL 91 puis BAEL 99, leur évolution s'adaptant au développement des bétons à haute performance. Dans les règles BAEL 99 par exemple apparaissent des règles pour les bétons de classe de résistance comprise entre 60 MPa et 80 MPa alors que la BAEL 91 s'arrêtait aux bétons de classe inférieure à 60 MPa[106].

Concernant les structures en béton précontraint, les premières règles de calcul de 1953 sont basées sur les principes directeurs des pionniers de la précontrainte en vigueur durant cette époque et restent en vigueur jusqu'en 1965. Comme pour le béton armé, il s’agit de règles de calcul dites « aux contraintes admissibles » sans pondération des actions variables aux débuts puis avec pondération à partir de 1971. Le calcul aux états-limites apparaît avec les règles BPEL 83, puis BPEL 91 et BPEL 99[107].

Depuis octobre 2005, l'Eurocode 2 définit en France le calcul des structures en béton (EN 1992), quelle que soit la nature du béton. La partie 2, homologuée le 20 mai 2006, est consacrée aux ponts en béton[108].

Ponts métalliques et mixtes

Le calcul des ponts métalliques et, plus généralement, le calcul de toutes les constructions en acier, relève d'un texte qui fut le premier code aux états limites: il s'agit du fascicule n° 61, Titre V du CPC faisant l'objet du décret du [109]. Les tabliers à poutres métalliques sous chaussée et dalle de couverture en béton armé (ossatures mixtes) représentent l'essentiel de la construction métallique dans le domaine des ouvrages d'art. Le calcul et la justification de ce type de structure relèvent de la Circulaire ministérielle n° 81-63 du 28 juillet 1981 (Fascicule spécial n° 81 -31 bis). Ce texte présente la particularité de ne pas former un tout à lui seul, mais de compléter les règles de la construction métallique précédemment citées[98].

L'Eurocode 3, Calcul des structures en acier (EN 1993), remplace désormais toutes les règles précédentes en la matière[110] - [111] - [112] et l'Eurocode 4 concerne le calcul des structures mixtes acier-béton (EN 1994). Ces normes ont été publiées respectivement en 2007 et 2006[102].

Conception et calcul des fondations

La conception et le calcul des fondations relèvent du fascicule 62 Titre V du CCTG : Règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil [113]. Ce fascicule, approuvé par le décret du 23 mars 1993, est l'un des codes les plus modernes dans le domaine de la géotechnique puisqu'il s'appuie sur les concepts semi-probabilistes présentés dans les Directives communes de 1979. Le document est articulé en trois grandes parties: dispositions communes, fondations superficielles, fondations profondes. Il possède également de nombreuses annexes détaillant les modèles de comportement des fondations et les méthodes de calcul particulières[114].

Réglementation pour les ponts en zone sismique

Avant 2011, la prise en compte du risque sismique est obligatoire en France pour l'élaboration des projets d'ouvrages d'art au travers des textes réglementaires suivants : le décret du relatif à la prévention du risque sismique qui définit les ouvrages dits à « risque normal » ou à « risque spécial », un ouvrage particulier appartenant à la première ou à la seconde catégorie selon que les conséquences d'un séisme demeurent ou non circonscrites à ses occupants ou à son voisinage immédiat, et l'arrêté du relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite « à risque normal »[114].

Un nouveau zonage sismique de la France est défini par décrets du [115] et un nouvel arrêté du , remplaçant celui de 1995, fixe les nouvelles modalités d’application des règles de construction parasismique applicables aux ponts, pour prendre en compte les règles Eurocode 8 et les nouvelles dénominations des zones sismiques et des catégories d’importance des ouvrages[116] - [117].

Construction des ponts modernes

L’exécution d’un pont comprend, chronologiquement, l’installation de chantier, les terrassements généraux, puis la construction des fondations, des culées, des piles et enfin des éléments porteurs (tablier, arc ou suspension). Les techniques utilisées pour chacune des phases varient selon les matériaux utilisés et la configuration des lieux, avec un recours plus ou moins important à la préfabrication. Il n'existe pas de dispositions particulières aux ponts de France. Certaines dispositions ont toutefois fait l'objet de premières mondiales en France.

Fondations

Le type de fondation dépend du type d'ouvrage et de la nature des sols. Pour les ouvrages courants, il est d'usage de recourir à des fondations sur semelles avec éventuellement des parafouilles ou des batardeaux en cas d'affouillements. Lorsque le bon sol est à profondeur moyenne et que les risques d'affouillements sont importants on a recours à des puits de gros diamètres protégés de l'érosion. Pour les grands ouvrages, il y a lieu de construire des fondations profondes sur pieux ou micropieux (battus, moulés ou forés), puits ou barrettes ou à des fondations massives[118].

Piles

Les piles sont construites avec des systèmes de coffrages verticaux classiques de type banche. Les éléments coffrants doivent être stabilisés pour reprendre les efforts de poussée dus au vent en cours de travaux et au bétonnage[119]. Pour les piles de grande hauteur le bétonnage est effectué par pompage, une opération qui consiste à refouler, par l’intermédiaire d’une pompe, le béton dans une tuyauterie, puis dans le coffrage[120].

La morphologie des piles dépend souvent des techniques de construction. La forme des piles des ponts à poutres précontraintes préfabriquées est liée à la largeur du tablier (donc au nombre de ses poutres) et à la hauteur de l'appui. De façon simplifiée, si la largeur du tablier est modérée (nombre de poutres inférieur à 5), les piles sont de type pile-marteau ou de type portique si elles sont de grande hauteur. Si la largeur du tablier est importante, les piles sont essentiellement de type portique. La forme des piles des ponts construits par encorbellement dépend de nombreux facteurs et notamment du type de liaison entre le tablier et les appuis, simplement posés ou encastrés (pont sur la rivière de Morlaix ou pont de Choisy-le-Roi). Les piles des ponts à tablier métallique ne présentent aucune caractéristiques particulières[121].

Ouvrages coulés en place sur étaiement

Les ouvrages courants sont souvent coulés en place sur un étaiement ou un cintre fixe. L'étaiement se décompose en général de trois parties : l’étaiement vertical qui doit soutenir le poids de la structure du tablier en cours de réalisation et le poids des coffrages horizontaux, l’étaiement horizontal à base de profilés s’appuyant en tête de l’étaiement vertical et des plateaux coffrants prenant appui sur les étaiements[119]. Le pont de Sasbach-Marckolsheim (1984 - Bas-Rhin)[122] ou le viaduc de Gières (1967 - Isère )[123] ont par exemple été construits en sections en béton coulé sur place sur étayages.

Ouvrages à poutres préfabriquées et hourdis coulé en place

Ce procédé de construction consiste à réaliser le tablier au moyen de poutres préfabriquées, mises en place sur leurs appuis définitifs avec des dispositifs de manutention et de pose appropriés, et reliées entre elles dans le sens transversal par un hourdis sous chaussées et des entretoises. Deux types d’ouvrages sont principalement réalisés avec cette méthode : les ouvrages autoroutiers de faible portée (passages supérieurs et inférieurs) et les ouvrages de portées moyennes dont les poutres sont en béton précontraint par post-tension[124]. Le pont d'Empalot (1977 - Toulouse) relève par exemple de cette catégorie [125].

Ouvrages coulés sur cintre

Plusieurs méthodes peuvent être envisagées : le coulage en place sur cintres fixes en une ou plusieurs phases ou le coulage en place sur cintres autolanceurs, à savoir une structure métallique en treillis munie d'un avant-bec, prenant appui sur une pile ou une partie de tablier déjà construite et pouvant être lancée pour prendre un second appui sur la pile suivante ou la culée[126]. Le viaduc de Gennevilliers le long de la Darse No. 15 a par exemple été construit en 1976 grâce à un cintre auto-lanceur[127].

Ouvrages mis en place par déplacement

Le principe des ponts construits par déplacement consiste à construire l’ouvrage à côté de son emplacement définitif, puis l’amener dans cette position par un déplacement d’ensemble. On distingue : les ponts poussés, les ponts ripés transversalement, les structures levées, les ponts mis en place par rotation, les opérations de basculement

La technique du poussage consiste à construire le tablier par éléments successifs (tronçons), sur une ou deux aires de préfabrication situées à l’arrière d’une ou des deux culées, dans le prolongement de l’ouvrage définitif. Au fur et à mesure de la réalisation des tronçons, le tablier est successivement déplacé par poussage en glissant sur ses appuis, jusqu’à sa position définitive [124] - [128]. La portée courante des ouvrages à travées multiples poussés d’un seul côté, est généralement comprise entre 40 et 50 m. La grande portée des ouvrages poussés à partir des deux rives atteint couramment 70 à 80 m[129]. Afin de limiter les efforts de porte-à-faux lors des opérations de poussage et faciliter le franchissement des appuis, l’extrémité du tablier est équipée, généralement, d’un avant-bec métallique[130] - [131]. Le dispositif de poussage peut être constitué de vérins ou de câbles de traction. Un dispositif spécifique de poussage peut être construit pour les ponts à très forte pente longitudinale comme ce fut le cas pour les viaducs d’accès au Pont de Normandie (6 %)[132].

Quand un ouvrage franchit une brèche, au-dessus de laquelle il est impossible ou coûteux de le construire directement (ouvrage sous circulation, franchissement de rivière), celui-ci peut être réalisé par moitié sur chacune des deux rives (ou entièrement sur une rive), parallèlement à l’axe de la brèche et amené ensuite à son emplacement définitif par rotation autour de ses appuis[129]. Le viaduc de Brassilly (Haute-Savoie), a par exemple été mis en place par rotation autour d'un axe horizontal en 1986, ce qui a constitué une première mondiale[133]. La même technique a été utilisée pour le viaduc de Martigues (Bouches-du-Rhône) en 1972[134]. Certains ouvrages peuvent être mis en place par rotation autour d'un axe vertical, comme le pont de La Flèche en 1983[135] ou bien les deux fléaux du viaduc de Ventabren situés de part et d'autre de l'autoroute A8, les autres travées ayant été mises en place par poussage[136].

Ouvrages construits par encorbellements

Le principe de la construction par encorbellement consiste à construire l’ouvrage fléau par fléau, de façon indépendante, puis les raccorder entre eux pour constituer l’ouvrage final, chaque fléau étant réalisé en partant de la pile et en progressant de façon symétrique de part et d’autre de celle-ci soit coulés en place soit par voussoirs successifs[137] - [138]. La construction par voussoirs réduit la durée de construction, limite les impacts environnementaux et perturbe peu la circulation. Elle améliore le comportement sismique de l'ouvrage et atténue les coûts d'entretien. Les ponts à voussoirs peuvent être réalisés de deux manières différentes : en utilisant des éléments préfabriqués ou en coulant les voussoirs sur place. La mise en place peut être faite par appui sur un échafaudage mobile, avec une poutre auxiliaire ou avec un équipage mobile[139]

Les premiers ouvrages construits en France en encorbellement l'ont été en 1950 pour les ponts en béton armé, en 1955 pour les ponts en béton préfabriqué en équipages mobiles et en 1965 pour les ponts en voussoirs préfabriqués[140]. La première grande poutre en treillis métallique pour poser les voussoirs fut construite par l'entreprise Campenon-Bernard pour construire le pont de l'île d'Oléron[141].

On considère en général que la préfabrication d'un tablier est plus économique que sa construction in situ lorsque le nombre de voussoirs à construire dépasse 350 à 400 unités. Des difficultés particulières peuvent cependant déplacer ce seuil, à la hausse comme à la baisse. Ainsi, un délai contractuel très court ou des conditions climatiques difficiles augmentent l'intérêt de la préfabrication. Au contraire, l'absence de place disponible près du chantier ou des conditions d'accès difficiles peuvent imposer la construction en place d'un ouvrage pourtant assez long. Parmi les grands ouvrages français construits selon cette technique, peuvent être cités le pont de l'île de Ré (3 000 voussoirs préfabriqués)[142], le viaduc de l'Arrêt-Darré dont les fléaux ont été inclinés en fin de construction pour suivre le profil en long, le viaduc de Saint-André pour l'autoroute A43 en Maurienne[143], le viaduc de Rogerville sur l'autoroute A29 (comportant deux tabliers de 680 m de longueur constitués de voussoirs préfabriqués avec des dispositifs de dilatation à la clef de certaines travées d'une conception nouvelle pour l'année 1996), le viaduc de Tanus sur le Viaur (1998), de 190 m de portée, qui comporte une pile de plus de 100 m de hauteur, le second viaduc de Pont-Salomon, qui constitua l'une des toutes premières applications des Eurocodes 1 et 2 (2000), le second viaduc d'A20 sur la Dordogne, à Saint-André-de-Cubzac ou les viaducs d'Avignon pour le TGV Méditerranée[144].

Un des voussoirs du pont de l'île de Ré dont les formes varient suivant leur position.

Un des voussoirs du pont de l'île de Ré dont les formes varient suivant leur position. Pont de l'île de Ré. Pose d'un voussoir suspendu à un équipage mobile.

Pont de l'île de Ré. Pose d'un voussoir suspendu à un équipage mobile. Viaduc de Rogerville, avec la poutre de lancement.

Viaduc de Rogerville, avec la poutre de lancement. Pont de la ravine Fontaine (La Réunion) - haubanage provisoire des éléments d'arc métalliques.

Pont de la ravine Fontaine (La Réunion) - haubanage provisoire des éléments d'arc métalliques._-110.jpg.webp) Pont Gustave-Flaubert.

Pont Gustave-Flaubert.

Ponts en arc et à béquilles

Les ponts voûtés en maçonnerie ou en béton armé, comme d’ailleurs les ponts en arc jusqu’à une certaine portée, sont construits à l’aide de cintres. Pour certains ponts en arc avec une morphologie très spécifique, comme le viaduc de l'Anguienne, ouvrage essentiel du contournement Est d'Angoulême, comportant deux demi-arcs, des outils coffrants spécifiques doivent être construits pour s'adapter aux rayons de courbure des arcs[145].

Les ponts en arc de grande portée sont en général construits par encorbellements. Comme pour les ponts à poutres, l’arc est construit par sections qui sont mises en place par haubanage à l’aide de grues. Le pont Châteaubriand (Côtes-d'Armor), un pont en arc à tablier supérieur, a été construit en 1991 selon cette méthode[146].

Les ponts à béquilles routiers sont également construits en général par encorbellements successifs, comme le pont de Kerplouz sur le Loch d'Auray (1989), avec une ouverture de 109 m entre pieds de béquilles[147]ou le pont sur la Truyère (1993), à Garabit, avec une ouverture de 195 m entre pieds de béquilles[148].

Ponts suspendus ou haubanés

La construction des ponts suspendus et celle des ponts à haubans présentent une difficulté commune : la pose et la mise en tension des câbles ou haubans. Pour les ponts suspendus, les câbles sont composés de torons qui sont posés séparément puis assemblés à chaque extrémité. Les suspentes sont ensuite amenées, une à une, chacune à son emplacement, grâce à une poulie baladeuse. Le tablier est enfin construit symétriquement à partir de chaque appui, pour assurer une répartition des charges dans les câbles[149]. Pour les ponts à haubans, deux options existent : la tension des haubans est ajustée après achèvement du tablier ou les haubans sont directement réglés, en phase de construction, de telle manière que leur tension définitive soit obtenue en une seule fois après mise en œuvre des équipements. Cette deuxième option n’est en général retenue que pour les ponts en béton en poutre-caisson, du fait du faible poids des superstructures par rapport à celui du tablier[150].

Domanialité et gestion des ponts

Principe de droit : propriété liée à celle de la voie portée

Le patrimoine immobilier des personnes publiques (État, collectivités territoriales, entreprises publiques), dont font partie les ponts, se répartit en deux grandes catégories, les propriétés relevant de la domanialité publique et celles de la domanialité privée. La domanialité publique est un régime juridique qui se superpose à la propriété, lui conférant une protection spécifique [151].

Sauf convention contraire, le propriétaire du pont est le propriétaire de la voie portée, car le pont est considéré comme une dépendance de la route qu’il supporte car nécessaire à la conservation et à l’exploitation de celle-ci[152] - [153]. Ce principe est valable alors même que le pont a été construit par une autre personne morale (État ou collectivité territoriale) que celle assurant l'entretien de la voie portée[154] - [155].

Ce principe a été défini, en droit, par un arrêt du Conseil d'État de 1906, qui a été précisé à la suite des nombreux contentieux portant sur ce sujet. La solution dégagée par cet arrêt, qui est restée constante, est celle selon laquelle « les ponts sont au nombre des ouvrages constitutifs des voies publiques dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage » (CE, 14 décembre 1906, préfet de l'Hérault). Cette jurisprudence constante a encore été précisée, plus récemment, par un arrêt du Conseil d'État du [156] - [152]. Deux autres jurisprudences peuvent être citées. Dans l’arrêt rendu par le Conseil d’État du , le département de la Marne qui souhaitait obtenir de Réseau ferré de France la réparation du préjudice causé par la démolition et la construction d’un pont-route franchissant une voie ferrée a vu sa demande partiellement accordée du fait de l'existence d'une convention antérieure[157] - [158]. A contrario dans le cas du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2012, la commune de Libourne qui souhaitait obtenir du même Réseau ferré de France la prise en compte financière d’importants travaux sur un autre ouvrage a été déboutée car elle n'a pu prouver que l'ouvrage faisait partie des ouvrages expressément cités à l’annexe du décret d’application de la loi n° 97-135 portant création de RFF en 1997. Dès lors, l'ouvrage en question supportant une voie communale, résultant d'un déclassement de route nationale, doit être réparé par la commune[158].

Concernant les franchissements de cours d'eau ou de voies navigables, la nature de certains ouvrages peut amener certains doutes sur leur finalité propre et donc leur domanialité. C'est en particulier le cas des ponts mobiles (qui peuvent être levants, basculants ou tournants). Leur fonction première est-elle de permettre le libre passage des bateaux ou des véhicules ? L'arrêt Chervet du Conseil d'État du a tranché en faveur du principe général : un pont, même mobile, ne fait pas partie des éléments accessoires au cours d'eau qu'il traverse et relève bien du domaine routier[159] - [160].

Les propriétaires des ouvrages étant les maîtres d'ouvrages des voies portées, sauf convention, le tableau suivant peut être dressé pour les ponts routiers[161] :

| Propriétaire | Voie portée par le pont | Nombre d'ouvrages | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Type de voie | Catégorie de voie | Commentaires | Longueur[162] | ||

| État | Autoroute | Réseau concédé | 9 040 km | 9 000 env[163]. | |

| Réseau non concédé | 2 572 km | 12 246[164] | |||

| Route nationale | Routes nationales et rues et places qui y font suite appartenant à l'État. | 9 585 km | |||

| Département | Route départementale | Routes départementales et rues et places qui y font suite appartenant au département. | 381 319 km | 125 000[163] | |

| Commune | Voirie communale | Voie communale | Ils ont vocation de desservir le territoire communal, c'est-à-dire les principaux lieux de vie, d'activité économique et touristique, de relier des routes départementales entre elles. | 700 849 km | 120 000[163] |

| Chemins ruraux | Ils appartiennent au domaine privé de la commune. Leur vocation est la desserte des fonds ruraux, agricoles ou forestiers. | ||||

| Voies privées des collectivités publiques | |||||

| Voirie d'intérêt communautaire | Le code de la Voirie Routière ne fait pas mention de voirie communautaire, mais lorsque la commune a transféré la compétence voirie à un EPCI, celui-ci exerce pleinement les droits patrimoniaux du propriétaire[165]. La gestion regroupe l'entretien (interventions physiques sur le domaine routier) et l'exploitation (conditions d'utilisation optimale de la route). Toutefois, ce second volet (exploitation) doit tenir compte des prérogatives propres au maire au titre de la police de la circulation. La coordination des travaux, la mise en place de barrières de dégel, le déneigement, à titre d'exemples, relèvent de sa seule compétence. | ||||

| Privé (particulier, société) | Voie privée | Voies urbaines privées | Elles sont librement réalisées par les propriétaires | Non évalué | Non évalué |

| Voies rurales privées | Chemins et sentiers d'exploitation appartenant à des particuliers et desservant leur propriété (non ouverts à la circulation publique) et autres chemins : chemins de terre, chemins de culture et d'aisance (desserte d'un seul héritage), chemins de servitude, chemins de vidange. | ||||

| Total (hors voies privées) | 1 112 406 km | 266 000 | |||

Dans le cas des ponts routiers appartenant à un échangeur ou des ouvrages de rétablissement d'une voirie locale se pose la question de la domanialité des bretelles d'accès. Lorsque la voie portée est de statut inférieur à la voie franchie, l'ensemble des bretelles d'entrée et de sortie sont de la domanialité de la voie franchie. C'est par exemple le cas d'un passage supérieur portant une route départementale ou une voie communale franchissant une autoroute ou une voie express. Lorsque la voie portée est de statut similaire à celui de la voie franchie (une voie communale sur une route départementale), les bretelles d'accès à la voie franchie sont de la domanialité de la voie franchie, les bretelles de sortie sont de celle de la voie portée[166].

Exception : les ponts-routes de SNCF-Réseau

Lors de la création le 13 février 1997 de Réseau ferré de France (RFF), principal gestionnaire d'infrastructure ferroviaire en France, chargé de l'aménagement, du développement, de la cohérence et de la mise en valeur du réseau ferré national dont il était propriétaire, certains ponts-routes lui ont été affectés en tant que propriétaire, tel que mentionné en annexe au décret du [167]. RFF est remplacé par SNCF Réseau le 1er janvier 2015, qui devient dès lors propriétaire de ces ouvrages

Gestion des ouvrages

La gestion des ouvrages doit permettre de maintenir l'ouvrage en bon état d'entretien et assurer la sécurité à l'égard des tiers. Elle comprend le recensement des ouvrages, la surveillance périodique, la classification des ouvrages, l'établissement d'indices de priorité technique et socio-économique des travaux de maintenance, la réalisation de ces travaux.

Conventions de gestion

Le propriétaire du pont, maître d'ouvrage de la voie portée, est par principe son gestionnaire. Mais les maîtres d’ouvrages peuvent toutefois convenir entre eux de conventions de gestion afin de répartir les frais de surveillance et d’entretien. Il convient toutefois de remarquer qu’une convention de gestion ne peut en aucun cas libérer le maître d’ouvrage de la voirie portée des responsabilités qui lui incombent en tant que propriétaire de cette voie de circulation et des ouvrages qui la supportent. Certains principes génériques de conventions de gestion existent[168] - [169] :

- les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont la charge de l'entretien de leurs passages supérieurs[Note 2], car cela est explicitement prévu dans les contrats de concession ;

- dans le cas des lignes à grande vitesse (LGV), RFF (SNCF-Réseau depuis le 1er janvier 2015) établit au cas par cas des conventions de gestion des ouvrages au-dessus des voies ferrées ;

- dans le cas des voies d'eau, Voies navigables de France (VNF) a également repris la gestion de certains ouvrages pour lesquels les petites communes n'étaient pas en mesure d'assurer la gestion en toute sécurité ;

- les passerelles piétonnes appartiennent à la collectivité qui en à l'usage. Il en est de même des passerelles permettant de traverser les voies ferroviaires (arrêt du 11/03/1983 de la ville de Drancy) ;

- les passages à faune surplombant une voie sont rattachés au domaine public, même si ce sont des passages supérieurs.

La loi d'Évelyne Didier du vise à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies. Cette loi fait suite à un groupe de travail mis en place en septembre 2009 à la demande du secrétariat d'État chargé des transports, Dominique Bussereau, associant des parlementaires, des représentants des organisations de collectivités territoriales et les gestionnaires des différentes catégories d'infrastructures, qui avait conclu à la nécessité d'établir des conventions ayant pour objet de régler notamment les questions d'entretien des ouvrages de rétablissement des voies coupées par la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport[156]. Le décret d'application est publié le [170].

La loi confie au gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport la responsabilité de la structure de l'ouvrage d'art, y compris l'étanchéité, et au propriétaire de la voie rétablie la responsabilité de la chaussée et des trottoirs. Par ailleurs, elle instaure l'obligation pour les parties de signer une convention de gestion pour toute nouvelle infrastructure de transport permettant de régler les questions spécifiques posées par chaque cas particulier[171]. La loi prévoit également la réalisation avant le d'un recensement des ouvrages d’art de rétablissement des voies pour lesquels il n’existe pas de convention afin de déterminer ceux dont les caractéristiques, notamment techniques et de sécurité, justifient l’établissement d’une convention nouvelle[172]. Une circulaire est envoyée par le gouvernement aux préfets à cette fin en mars 2018[173].

Recensement et dénombrement

| Propriétaire | Nombre de ponts routiers |

|---|---|

| État | 21 000 |

| Départements | 125 000 |

| Communes | 120 000 |

Pour chaque maître d’ouvrage, il est important de connaître les ouvrages d’art qui relèvent de sa compétence et donc de faire un recensement comportant au minimum comme informations le type d’ouvrage, sa localisation et ses principales caractéristiques[168]. Il n'existe cependant pas en France de base de données unique agrégeant l'ensemble des données des ponts construits sur le territoire national.

Le nombre de ponts routiers de plus de 2 m de portée peut être estimé à environ 266 000. La répartition par maître d'ouvrage est la suivante : 21 000 appartiennent à l'État (12 246 ouvrages sur le réseau routier national non concédé en 2016[164] et 9 000 sur les autoroutes concédées), 125 000 aux départements et 120 000 aux communes[163]. Les ponts du réseau routier national de plus de 5 m d’ouverture se répartissent en nombre suivant les types d’ouvrage suivants : maçonnerie (10 %), béton armé (49 %), béton précontraint (18 %), acier et mixte (5 %), buses en béton (7 %), buses en acier (9 %), ponts spéciaux (arcs, suspendus, haubans...) (1 %)[163].

Le nombre de ponts ferroviaires de plus de 2 m de portée était de 46 508 en 2014[174], correspondant à environ 7,5 millions de m2. Leur âge moyen est de 86 ans [175]. La répartition des ponts-rails par nature est la suivante : 15 079 ponts en maçonnerie, 7 854 à poutrelles enrobées, en béton 5 251, 5 079 à structure métallique, 2 356 en une autre structure. 10 889 ponts-routes sont par ailleurs comptabilisés dans le patrimoine de RFF[174] - [176]. Un bon nombre d’ouvrages sont exceptionnels, dont 22 inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, comme le viaduc de Rouzat dans l'Allier, le viaduc du Viaur dans l'Aveyron ou le Pont Séjourné dans les Pyrénées-Orientales[177].

Dossier d’ouvrage

Un dossier d’ouvrage devrait en principe être établi pour chaque ouvrage. Celui-ci rassemble toutes les caractéristiques des ouvrages et l’historique de l’ensemble des actions effectuées. Son contenu est défini par une instruction technique (ITSEOA). Il doit permettre de définir un état de référence de l'ouvrage, qui sert de base de comparaison pour évaluer l'évolution postérieure de l'ouvrage, de pouvoir disposer, en cas de besoin, d'informations sur les terrains et les réseaux au voisinage de l'ouvrage, de conserver les informations utiles à partir de la conception de l'ouvrage jusqu'à la date de l'état de référence et enfin de conserver les informations relatives à la vie de l'ouvrage depuis la date de l'état de référence [178].