Viaur

Le Viaur est une rivière française du sud du Massif central qui coule dans les départements de l'Aveyron, du Tarn et de Tarn-et-Garonne. C'est un affluent de l'Aveyron en rive gauche, donc un sous-affluent de la Garonne par l'Aveyron, puis par le Tarn.

| Viaur | |

Le Viaur à Laguépie. | |

Cours du Viaur. | |

| Caractéristiques | |

|---|---|

| Longueur | 168,32 km [1] |

| Bassin | 1 530 km2 [1] |

| Bassin collecteur | la Garonne |

| Débit moyen | 15,2 m3/s (Laguépie) [2] |

| Régime | pluvial |

| Cours | |

| Source | Puech du Pal |

| · Localisation | Vézins-de-Lévézou |

| · Altitude | 1 086 m |

| · Coordonnées | 44° 16′ 44″ N, 3° 00′ 14″ E |

| Confluence | l'Aveyron |

| · Localisation | Laguépie |

| · Coordonnées | 44° 08′ 39″ N, 1° 58′ 01″ E |

| Géographie | |

| Pays traversés | |

| Département | Aveyron Tarn Tarn-et-Garonne |

| Régions traversées | Occitanie |

| Sources : Sandre : O5--0290, Géoportail, Banque Hydro | |

Géographie

Pour le Syndicat du bassin Viaur, ce cours d'eau nait de la confluence de plusieurs sources[3]. D'après le Sandre et le Géoportail, le Viaur prend sa source dans le département de l'Aveyron dans la commune de Vézins-de-Lévézou, dans la partie nord du parc naturel régional des Grands Causses, sur les pentes orientales du puech du Pal à 1 086 m d'altitude[4], point de jonction des massifs des Palanges et du Lévézou. Le Viaur est la frontière naturelle entre le massif boisé des Palanges, dont le sommet le pic du Pal culmine à 1 155 m[5], et la chaine de montagne voisine du Lévézou dont le point le plus élevé, le mont Seigne, atteint 1 121 m[6].

Sur l'aval, différentes sections de son parcours font aussi office de limite entre les départements de l'Aveyron et du Tarn. Il a été nécessaire de construire deux gigantesques viaducs pour le franchissement de la vallée : le viaduc ferroviaire du Viaur (en 1902) qui le domine de 120 mètres et où passe la ligne de Castelnaudary à Rodez et le viaduc routier du Tanus (en 2000) qui porte la RN88.

Le Viaur se jette dans l'Aveyron en rive gauche, à 146 m d’altitude en limite de Laguépie (Tarn-et-Garonne) et Saint-Martin-Laguépie (Tarn).

Selon le Sandre, sa longueur est de 168,32 km[1]. De sa source à sa confluence avec l'Aveyron, sa pente moyenne est de 5,58 %.

Toponymie

Une légende voudrait que le Viaur doive son nom aux Romains qui autrefois auraient nommé cette rivière Via aurea, « la voie de l'or », pourtant il n'a jamais été trouvé d'or dans ce cours d'eau. Le nom de la rivière Viaur, comme beaucoup d'autres, vient du pré-celtique vig (cours, chemin). À la racine vig a été rajouté le radical awa, l'eau, (qui a donné var en gaulois), le proto-celtique donne awar\=a pour « rivière ». Les consonnes entre deux voyelles se sont enlevées et vig + awara devient Viaur (voie de l'eau). Le Viaur a donné son nom à son affluent le Vioulou qui est le petit Viaur en occitan.

Départements et principales localités traversés

Principaux affluents

Hydrographie

Longueur : 168 km

Bassin hydrographique : 1 530 km2

Débit moyen : de 15,2 m3/s à Laguépie

Hydrologie

Le Viaur à Laguépie

Le débit moyen annuel du Viaur, calculé sur 71 ans à Laguépie (de 1937 à 2007), est de 15,2 m3/s pour une surface de bassin de 1 530 km2[2].

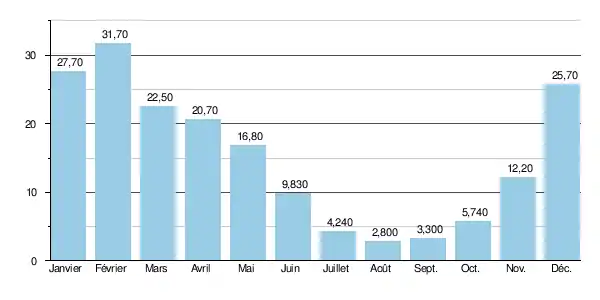

La rivière présente d'importantes fluctuations saisonnières de débit, avec des crues hiver-printemps de 20,7 à 31,7 m3/s, de décembre à avril inclus et maximales en février, et un étiage prononcé de fin d'été-début d'automne, de juillet à octobre, caractérisé par une baisse du débit moyen mensuel jusqu'à 2,80 m3/s au mois d'août.

Étiage ou basses eaux

Aux étiages, le VCN3 peut chuter jusque 0,28 m3/s en cas de période quinquennale sèche (soit 280 litres/s), ce qui doit être considéré comme très sévère, le cours d'eau perdant ainsi plus de 98 % de son débit moyen.

Crues

Les crues peuvent être très importantes. Les QIX 2 et QIX 5 valent respectivement 210 et 320 m3/s. Le QIX 10 est de 390 m3/s, le QIX 20 de 460 m3/s, tandis que le QIX 50 se monte à pas moins de 550 m3/s.

Le débit journalier maximal a été de 465 m3/s le . Si l'on compare cette valeur à l'échelle des QIX de la rivière, l'on constate que cette crue était d'ordre vicennal, et donc destinée à se reproduire fréquemment.

Lame d'eau et débit spécifique

Le Viaur est une rivière assez abondante. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 314 millimètres annuellement, ce qui est plus ou moins équivalent à la moyenne française (environ 320 millimètres). C'est légèrement inférieur à la moyenne du bassin de la Garonne (384 millimètres) et du Tarn (478 millimètres). Le débit spécifique (Qsp) se monte à 9,9 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin.

Principaux barrages

Traversant un massif surélevé par rapport au reste de la région (plateau du Lévézou), de nombreux barrages hydroélectriques ont été construits sur son cours et sur ses affluents dans les années 1950, afin d'en recueillir l'eau pour la faire chuter vers le Tarn (usine du Pouget, 400 m de dénivelé). Ainsi une partie non négligeable de son débit est dévié vers le Tarn.

- barrage de Pont-de-Salars, sur le Viaur

- barrage du Bage, sur le Bage

- barrage de Pareloup sur le Vioulou

- barrage de Villefranche-de-Panat sur l'Alrance

- barrage de Pinet sur le Tarn

- barrage d'Arvieu sur le Céor

- barrage du Truel (ou du Pouget) sur le Tarn

- barrage de Thuriès

Légendes

On raconte qu'avant l'arrivée du christianisme les habitants de la région croyaient en une multitude de petites fées qui aidaient les paysans dans leurs tâches quotidiennes les plus dures. Ces fées, à la nuit tombée, allaient se baigner dans cette rivière et, en peignant leur chevelure d'or, arrachaient quelques cheveux qui donnaient alors à la rivière toute sa splendeur. Mais avec l'arrivée du christianisme, les fées furent chassées des chapelles et des monastères implantés sur les rives. Peu à peu, elles quittèrent leur rivière et ses habitants. Et peu à peu, le Viaur perdit son or. Mais, l'une d'entre elles, prénommée Flavie, refusa de partir et se transforma pour ce faire en bergère ; ainsi, à la nuit tombée, elle courait retrouver son cher Viaur. Puis elle épousa le fils de la famille où elle était employée et, par ce mariage, perdit tous ses pouvoirs[7].

L'écrivain occitan Joan Bodon a publié en 1952 les Contes de Viaur (Contes du Viaur), et en 1975 les Contes del Drac (Contes du Drac), tous inspirés par l'abondante tradition locale.

Voir aussi

Bibliographie

- Edmond Cabié, Les Gorges du Viaur, Albi, Imprimerie G.M. Nouguiès, 1890 ; réédition Vent Terral, Valence-d'Albigeois, 2002

- Michel Lombard, Gérard Briane, Jean Déléris, Jean-Paul Couffin et Alain Schneider, Viaur sauvage, Contrat de rivière Viaur, 2003

- Michel Lombard, Le Mystère de la pierre gravée, Auto-édition, 2003

- Michel Lombard, Contes et Légendes du Viaur, Éditions Toute Latitude, 2012

- Michel Lombard, Viaur, fascinante rivière, édité par le SMBVV, 2019

- Collectif (coordination : Thierry Couët), Itinéraires au fil du Viaur, Association Viaur-Vivant, 2010

Notes et références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Viaur (O5--0290) » (consulté le )

- Banque Hydro - MEDDE, « Synthèse de la Banque Hydro - Le Viaur à Laguépie (O5572910) » (consulté le )

- Hydrogéologie des sources du Viaur, Syndicat du bassin Viaur, consulté le .

- « le Viaur » sur Géoportail (consulté le 20 décembre 2022).. Dans la palette des outils à droite, cliquer sur « Afficher des coordonnées » puis pointer le curseur de la souris sur la source du Viaur permet une mesure à 1 086,69 m.

- « Puech du Pal » sur Géoportail (consulté le 20 décembre 2022)..

- « Mont Seigne » sur Géoportail (consulté le 20 décembre 2022)..

- Jean-Michel Cosson, Jean-Philippe Savignoni, L'Aveyron secret : peurs, croyances, superstitions et autres histoires