Aqueduc du Gier

L’aqueduc du Gier est un des aqueducs antiques de Lyon desservant la ville antique de Lugdunum. Avec ses 85 km il est le plus long des quatre aqueducs ayant alimenté la ville en eau[alpha 1], et celui dont les structures sont le mieux conservées. Il doit son nom au fait qu'il puise aux sources du Gier, affluent du Rhône. Les vestiges de l'aqueduc font l’objet de multiples protections au titre des monuments historiques : classements en 1875 (pont-siphon de Beaunant)[1], le [2] (arches), 1930 (réservoir de Soucieu) et 1986 (Piles des Crêtes).

| Aqueduc du Gier | ||

Un des vestiges de l'aqueduc du Gier à Chaponost. | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Lieu | Rhône, Loire | |

| Type | Aqueduc | |

| Protection | ||

| Coordonnées | 45° 43′ 17″ nord, 4° 45′ 37″ est | |

| Géolocalisation sur la carte : France

| ||

| Histoire | ||

| Époque | Construit sous les Julio-Claudiens | |

Historique

Construction

Elle a longtemps fait l'objet d'hypothèses. Elle a d'abord été attribuée à l'empereur Claude en se basant sur la découverte au XVIIIe siècle, à Fourvière, de tuyaux de plomb marqués de son nom. Après la découverte, en 1887, de la « pierre de Chagnon » affichant un édit de l'empereur Hadrien interdisant de labourer, de semer ou de planter le long de l'aqueduc pour le protéger, l'hypothèse d'une construction sous Hadrien a été privilégiée, jusqu'à ce que la découverte de la fontaine du Verbe Incarné, portant l'inscription CLAVD AVG, ne relance l'idée d'une datation plus ancienne, de l'époque d'Auguste. La découverte en 2018, dans les fondations du pont-siphon de Beaunant, de restes de coffrages en bois qui ont pu être datés par dendrochronologie de l’an 110[3] a permis de situer la construction de cet ouvrage sous le règne de l’empereur Trajan, sans exclure cependant que l’aqueduc ait été achevé sous Hadrien.

Du XVIe au XIXe siècle : Les antiquaires et l'Académie des Belles Lettres

Dès le XVIe siècle, les antiquaires et érudits locaux mentionnent les aqueducs romains. Pierre Sala le premier dans son manuscrit Les Antiquités de Lyon vers 1520[P 1], puis Symphorien Champier dans Lantiquaille, origine & Noblesse, de la tres-antique cite de Lyon en 1529[P 1] ainsi que l'acquéreur des Tables Claudiennes pour la ville de Lyon, Claude de Bellièvre dans son ouvrage en latin Lugdunum priscum vers 1530[P 1]. Celui-ci indique n'avoir trouvé aucun écrit plus ancien sur les aqueducs[P 1]. On trouve également mention des aqueducs chez Guillaume du Choul, Symeoni en 1560 et Jacob Spon en 1673[P 1].

Au XVIIIe siècle, de nombreuses villes françaises souffrent de pénuries en eau et réfléchissent à la remise en état des aqueducs des périodes passées. Ainsi, dès 1770, l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon lance plusieurs concours afin de répondre à cette question. Même si cette solution ne sera jamais appliquée, elle permet l'approfondissement des recherches sur les aqueducs romains[P 2]. Dès 1760 pourtant, le précurseur Guillaume Marie Delorme publie un opuscule sur ses Recherches sur les Aqueducs de Lyon, construits par les Romains (...)[P 2]. Il évoque longuement l'aqueduc du Gier qu'il nomme aqueduc du Pila en références au massif montagneux du Pilat. Il reconnaît le tracé en partie, notamment quatorze ponts-aqueducs et trois des quatre siphons[P 2]. En 1817, l’archéologue François Artaud dessine, d’après un manuscrit perdu de Delorme, le tracé complet des aqueducs de Lyon que celui-ci avait reporté sur la carte de Cassini. Ce document est reproduit à la fin de la thèse de Germain de Montauzan[alpha 2]. En 1835-1836 l'ingénieur Paul de Gasparin effectue une reconnaissance complète de l'aqueduc[4], qu’il cartographie à l’échelle 1:40 000. Il établit son profil en long par un nivellement précis et calcule son débit quotidien qu'il estime à à 24 000 m3. Ces deux éléments seront repris tels quels par Germain de Montauzan dans sa thèse de 1908[alpha 3]. Ces travaux, mentionnés par Alexandre Flachéron dans son mémoire de 1840 [alpha 4], sont couronnés par l'Académie des sciences de Lyon et publiés dans son bulletin tardivement, en 1855, sous le titre Reconnaissance de l'aqueduc romain qui amenait à Lyon les eaux de la vallée du Giers[P 2]. En 1840, Alexandre Flachéron[alpha 5] consacre à l'aqueduc du Gier trente pages de son Mémoire sur trois anciens aqueducs qui amenaient autrefois à Lyon les eaux du Mont-d'Or, de la Brévenne et du Gier.

1908 : La thèse de Germain de Montauzan

La plupart de ces ouvrages antérieurs au XXe siècle reflètent un état partiel des connaissances sur le sujet : certains sont jugés de médiocre qualité, tels ceux M. de Penhouet en 1818 ou celui de H. Leymarie en 1838[P 3], d'autres ont le mérite de comporter de nombreuses planches de dessins, notamment chez Gasparin et Flachéron, dont la plupart sont très précis. Toutefois, il faut attendre l'année 1908, marquée par la présentation de la thèse de Germain de Montauzan, pour voir enfin jetées les bases de la recherche contemporaine : aujourd'hui encore, nul ne peut se prévaloir d'avoir accompli un travail aussi poussé et exhaustif sur ce monument antique[P 4]. Sa thèse n'est pas consacrée au seul aqueduc du Gier, mais il précise toutefois que « cet aqueduc est tout ensemble le plus étendu, le plus en vue et le plus parfait », parmi les quatre qui alimentaient la ville antique. L'auteur précise de façon notable le tracé, notamment la boucle sur la commune de Chagnon, photographie ou dessine, décrit les aspects techniques et architecturaux de l'ouvrage, affirme ou infirme ce qui a été écrit sur le sujet[P 4].

Époque contemporaine

À partir des années 1970, de nouvelles précisions sont apportées, notamment sur l'emplacement des regards. En 2001, moins d'une centaine ont été identifiés sur le millier que comporte le monument. Les travaux récents ont permis de préciser le nombre de tunnels, la datation de l'aqueduc qui fait débat et certains aspects du tracé[P 5].

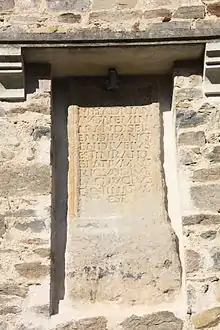

Compte tenu de la faiblesse des éléments épigraphiques, la construction est mal datée et a fait l'objet de controverses. En 1887[CAG 42 1], on découvre sur la commune de Chagnon dans la Loire une inscription désormais appelée « Pierre de Chagnon ». Il s'agit dune inscription analogue à celle de l'aqueduc de Venafro en Italie comportant un avertissement général qui définit une zone de non-constructibilité autour de l'ouvrage.

Selon l'archéologue Armand Desbat[5], l'ouvrage date de l'époque augustéenne. Hadrien ne ferait que reprendre une loi de moins 9 avant notre ère ; mais l’avertissement manque de la précision utile à son application. Sous Hadrien, un simple rappel de la loi était nécessaire, peut-être après une inspection et une remise en ordre de la zone protégée. Dans ce cas l’aqueduc serait plus ancien que l’époque d’Hadrien.

En 2009 et 2010, des travaux de réfection des arches situées sur la commune de Chaponost ont été menés grâce à une action de mécénat[M 1] et à l'instigation de l'architecte en chef des Monuments historiques Didier Repellin et l'architecte du Patrimoine Laurent Volay. Ces travaux ont porté sur la restitution originale des niveaux du sol, la suppression des végétaux et des anciennes restaurations et la réfection des maçonneries à l'aide de matériaux[M 2] issus de recherches approfondies sur les techniques romaines[M 3].

L'aqueduc du Gier est retenu pour bénéficier du loto du patrimoine en mai 2018[6].

Règlements

EX AVCTORITATE

IMP(eratoris) CAES(aris) TRAIA

NI HADRIANI

AVG(usti) NEMINI

ARANDI SER

ENDI PANG

ENDIVE IVS

EST INTRA ID

SPATIVM AG

RI QVOD TVTE

LAE DVCTVS

DESTINATVM EST

La réglementation régissant l'usage de l'aqueduc est très peu connue. Le seul élément écrit lié aux aqueducs de Lugdunum dont on dispose est la « Pierre de Chagnon » une plaque de grès découverte le dans le secteur de l’aqueduc du Gier au contournement de la vallée de la Durèze[7] - [8]. Elle mesure 1,58 m sur 0,62 et porte l’inscription latine (CIL XIII, 1623), dont la traduction est :

« Par ordre de l’empereur César Trajan Hadrien Auguste, personne n’a le droit de labourer, de semer ou de planter dans cet espace de terrain qui est destiné à la protection de l’aqueduc. »

L'interprétation de cette inscription est aisée mais généraliste. Ce texte reprend les termes d’une législation générale définie sous Auguste en 11 et 9 av. J.-C. et consignée par Frontin dans son traité sur les aqueducs. Une inscription analogue pour l’aqueduc de Venafro en Italie chiffre l’éloignement des constructions imposé à 8 pieds.

Tracé et description

Avec ses 85 km, c’est un des plus longs aqueducs romains connus. Son tracé a été bien reconstitué, d’après les vestiges visibles en surface et la localisation de nombreux regards de visite. Partant des hauteurs de Saint-Chamond dans le massif du Pilat, département de la Loire, il épouse le relief du plateau et traverse le département du Rhône, en passant notamment vers Mornant, Orliénas, Chaponost et Sainte-Foy-lès-Lyon pour se terminer à Lyon.

Le site du captage

Contrairement aux autres aqueducs qui alimentent la ville antique, l'aqueduc du Gier ne s'alimente pas exactement à la source mais directement à la rivière. Delorme identifie l'entrée de l'aqueduc par un souterrain sur la « gauche du Gier » au lieu-dit La Martinière au faubourg d’Izieux à Saint-Chamond et Flachéron précise que l'eau est « élevée par un barrage dans le lit du Gier »[P 6]. Toutefois, aucun de ces ouvrages n'a été préservé, et le barrage situé à Moulin-Combat est considéré par les auteurs comme le premier artefact de l'aqueduc[P 6], ou tout au moins sa prise d'eau[CAG 42 2].

Site du captage à Saint-Chamond.

Site du captage à Saint-Chamond.

Les premiers éléments du parcours

L'aqueduc traversait la vallée du Janon au lieu-dit Pont Nantin, sur un pont canal de 200 mètres de long constitué d'une trentaine d'arches. Les bases des cinq piles encore visibles ont été enfouies en 1998 lors de l'élargissement de la route. Le principal ouvrage qui subsiste dans le secteur est le pont traversant la vallée du Langonand, qui comportait sept à neuf piles, dont cinq sont encore visibles de nos jours.

Cellieu

Entre Saint-Chamond et Genilac l'aqueduc suit les mouvements du terrain et traverse plusieurs ruisseaux sur des ponts-aqueducs aujourd'hui détruits.

La tranchée supérieure

Sur ce tronçon et au delà, jusqu'à Saint-Maurice-sur-Dargoire, on observe une tranchée supérieure, parallèle au tracé de l'aqueduc, située presque toujours 14 à 15 mètres au-dessus de celui-ci. L'hypothèse généralement admise est qu'il s'agit d'un tracé initial, abandonné en raison des travaux trop importants que cette altitude allait entrainer[9].

Tranchée supérieure.

Tranchée supérieure.

Genilac

Il subsiste des éléments dans trois secteurs. La tranchée du hameau de Collenon, longue de 500 m, est taillée directement dans le roc et servait de conduit. Au lieu-dit Leymieux, l'aqueduc du Gier franchissait la Durèze par un pont-siphon dont il reste le réservoir de chasse (où l'on peut voir sept trous de départ des tuyaux de plomb sur les dix d'origine) et quelques piles du pont dans la vallée de la Durèze. Les vestiges du pont-siphon sont classés monument historique depuis 1962[10]. Après la vallée de la Durèze le pont sur le Feloin avait sept arches, dont il ne reste que les culées.

Réservoir de chasse du siphon de la Durèze à Genilac.

Réservoir de chasse du siphon de la Durèze à Genilac. Les piles du pont-siphon dans la vallée.

Les piles du pont-siphon dans la vallée.

Chagnon

Le siphon de la Durèze est doublé par un canal ordinaire de 11,5 km qui, d'après Germain de Montauzan, aurait été construit postérieurement au siphon. Il comporte un passage en tunnel auquel on peut accéder, connu sous le nom de « Cave du Curé ».

Conduit dit « Cave du Curé ».

Conduit dit « Cave du Curé ». Conduit à l'intérieur de la Cave du curé.

Conduit à l'intérieur de la Cave du curé. La pierre de Chagnon.

La pierre de Chagnon.

Saint-Martin-la-Plaine

Les vestiges qui subsistent sont un bloc d'une pile du pont de Beaulieu et le tunnel de Fontanes, d'une longueur de 200 mètres. Au lieu-dit Fontanes trois planches du coffrage romain de la voûte sont restées en place[11].

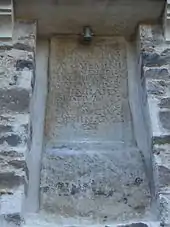

Saint-Joseph

Après la traversée de Saint-Martin-la-Plaine, l'aqueduc arrive sur la commune au lieu-dit Le Rieu. En 1996, à l'occasion de travaux de terrassement près de la limite communale avec Saint-Martin-la-Plaine, une borne de protection de l'aqueduc identique à celle de Chagnon est découverte[12]. Elle délimitait un espace de six à quinze pieds de part et d'autre duquel il était interdit « de labourer, de semer ou de planter » afin de protéger la canalisation souterraine qui rejoint Saint-Didier-sous-Riverie près du pont du Bozançon. Une copie est exposée près de la mairie.

Pierre du Rieu - original au Musée gallo-romain de Fourvière.

Pierre du Rieu - original au Musée gallo-romain de Fourvière.

En 2012, des travaux agricoles au lieu-dit du Cartet ont percé le canal souterrain qui s'est révélé en bon état de conservation. Entre deux effondrements, le tunnel mesure une vingtaine de mètres de long[Burdy 2020 1].

En 2018, lors de travaux de terrassement destinés à agrandir une retenue d'eau, deux piles de pont de l'aqueduc sont mises au jour, ainsi qu'une trentaine de pierres allongées à face carrée ayant servi au parement de l'ouvrage aérien de l'aqueduc. Une de ces piles a été déplacée à des fins de conservation et de présentation ; elle pèse près de vingt tonnes, mesure deux mètres de côté pour une hauteur actuelle de deux mètres soixante[Burdy 2020 2].

Enfin, des observations dans les champs au lieu-dit du Chourier permettent, uniquement par les différences de pousse des plantes dans les champs[Burdy 2020 3].

Saint-Didier-sous-Riverie

Après la traversée souterraine de la commune de Saint-Joseph, l'aqueduc franchit les vallées encaissées du Grand et du Petit Bozançon au moyen de ponts dont les vestiges sont d'accès difficile ou de canalisations souterraines.

Vestige du canal de l'aqueduc coupé par le chemin du Vieux Moulin.

Vestige du canal de l'aqueduc coupé par le chemin du Vieux Moulin.

Saint-Maurice-sur-Dargoire

Les vestiges les plus spectaculaires sont le pont canal de Jurieux et le pont canal des Granges le long du Bozançon.

Pont de Jurieux.

Pont de Jurieux. Pont des Granges.

Pont des Granges.

Mornant

Le pont de Corsenat avait une longueur d'environ 60 m et comprenait huit arches dont il ne subsiste que la première[Burdy 1999 1].

Au Mornantet, une arche et deux piles sont l'unique vestige du pont qui franchissait le ruisseau du même nom. Le canal y est visible de part et d'autre de la route départementale D 30, ainsi qu'un regard[Burdy 1999 2].

Pont du Mornantet.

Pont du Mornantet. Coupe dans le canal.

Coupe dans le canal. Un regard parmi le millier qui jalonne l'ouvrage.

Un regard parmi le millier qui jalonne l'ouvrage.

Saint-Laurent d'Agny

Sur un terrain peu accidenté, l'aqueduc reste enterré, sauf un regard au chemin du Loup.

Taluyers

L'aqueduc traverse la commune en tranchée sur quelque 850 m. Le seul vestige visible est un regard situé sur une propriété privée.

Orliénas

Du pont-canal du Merdanson il ne reste que la dernière arche et quelques blocs épars[Burdy 1999 3].

Soucieu-en-Jarrest

Le mur de Granchamp, long de 200 m environ, possède un beau parement réticulé et porte le canal de l'aqueduc à l'entrée de la commune de Soucieu-en-Jarrest. Puis le canal s'enterre, et ressort de terre sur un mur et enfin sur une série d'arches, dont la dernière est surnommée le Chameau en raison de sa forme[Burdy 1999 4].

Maçonnerie en amont des arches le Chameau.

Maçonnerie en amont des arches le Chameau. Arche surnommée le Chameau.

Arche surnommée le Chameau.

Un peu plus loin une autre série d'arches aboutit au réservoir de chasse du siphon du Garon - dit la Gerle - point de départ amont du siphon du Garon[Burdy 1999 5].

Réservoir de chasse du siphon du Garon.

Réservoir de chasse du siphon du Garon. Lieu-dit "La Gerle" Au-dessus d'une arche, le canal et son enduit de tuileau.

Lieu-dit "La Gerle" Au-dessus d'une arche, le canal et son enduit de tuileau.

Le réservoir de chasse du siphon de Soucieu est classé au titre des monuments historiques en 1930[13].

Brignais

Du pont-siphon du Garon, qui comptait 23 arches et mesurait 208 mètres de longueur pour une hauteur maximale de 21 m, il ne subsiste que 6 arches rive droite et 4 rive gauche du Garon[Burdy 1999 5].

Les trois arches du pont-siphon de Soucieu (ou pont-siphon du Garon), situés dans la vallée du Garon, font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le [14].

Pont-siphon du Garon, rive droite du Garon.

Pont-siphon du Garon, rive droite du Garon. Pont-siphon du Garon, en rive gauche du Garon.

Pont-siphon du Garon, en rive gauche du Garon.

Chaponost

Le pont-siphon du Garon se terminait par son réservoir de fuite dont il reste le rampant et le support au lieu-dit la Gagère, dans le prolongement duquel on peut admirer un beau mur à parement réticulé[Burdy 1999 6]. L'aqueduc traverse ensuite le plateau de Chaponost soutenu par un mur ou par des arches, dont on retrouve des vestiges à travers le village.

Arches rue Louis Martel à Chaponost.

Arches rue Louis Martel à Chaponost.

Déplacement d'une section de conduit en 2006

Il s'agit d'une section enterrée comportant un regard. À la suite de la décision de construire un immeuble de l'OPAC du Rhône à l'emplacement du tronçon d'aqueducs, un groupe de citoyens aidé d'entreprises mécènes[15], accompagné par la commune, décident de déplacer le tronçon pour qu'il ne soit pas détruit.

Le déplacement effectué, le tronçon est disposé près d'un parking et mis en valeur en tant que patrimoine communal. Toutefois, le tronçon s'abime progressivement car il a été construit pour être enterré et les intempéries l'abiment. Après demande d'analyse auprès du Service départemental de l'architecture et du patrimoine en 2009, qui propose plusieurs solutions, la municipalité décide de ne pas le protéger et d'attendre qu'il soit abimé pour le ré-enterrer[16].

Phase 1 La section est entourée d'un dispositif de pièces de bois et de poutrelles acier.

Phase 1 La section est entourée d'un dispositif de pièces de bois et de poutrelles acier. Phase 2 : Levage par grue roulante.

Phase 2 : Levage par grue roulante. Phase 3 : La section fait le tour du pâté de maisons sur une remorque.

Phase 3 : La section fait le tour du pâté de maisons sur une remorque. Phase 4 : La section de conduit est posée dans le nouveau site qui a été excavé.

Phase 4 : La section de conduit est posée dans le nouveau site qui a été excavé.

Chaponost : l’alignement du Plat de l’Air, le réservoir de chasse et le rampant du siphon de l’Yzeron

Au sortir de Chaponost le canal est porté par une longue série d'arches (site du Plat de l'Air), avant de franchir la dernière vallée de son parcours par le siphon de l'Yzeron[Burdy 1999 7]. La construction visible aux arches du Plat de l’Air est en pierre, en brique et en blocage, les parties externes sont esthétiquement soignées, avec de beaux parements de moellons en losange (opus reticulatum), alternés de deux épaisseurs en larges briques rouges (arases), et des arêtes intérieures en brique pour les arcades. L’enduit intérieur de la conduite est visible sur les arches du Plat de l’Air, et permet d’observer la teinte rose d’un mortier étanche au tuileau (opus signinum). Le conduit et le réservoir de chasse du siphon de l'Yzeron, au lieu-dit Plat de l'Air font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1900[14].

Le Plat de l'Air.

Le Plat de l'Air. Le Plat de l'Air .

Le Plat de l'Air . Le Plat de l'Air. Au-dessus d'une arche, le canal et son enduit de tuileau.

Le Plat de l'Air. Au-dessus d'une arche, le canal et son enduit de tuileau. Détail d'une pile rénovée en 2010 : On distingue les parements en losange rénovés à la base (opus reticulatum) et les deux épaisseurs de briques rouges. Le reste du parement a disparu. On perçoit la maçonnerie intérieure de la pile.

Détail d'une pile rénovée en 2010 : On distingue les parements en losange rénovés à la base (opus reticulatum) et les deux épaisseurs de briques rouges. Le reste du parement a disparu. On perçoit la maçonnerie intérieure de la pile. Vue du Sud-Ouest : La dernière arche de l'alignement du Plat de l'Air à Chaponost. Les arches qui rejoignent le réservoir de chasse sont manquantes. On distingue le vallon de l’Yzeron et la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon au-delà.

Vue du Sud-Ouest : La dernière arche de l'alignement du Plat de l'Air à Chaponost. Les arches qui rejoignent le réservoir de chasse sont manquantes. On distingue le vallon de l’Yzeron et la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon au-delà. Réservoir de chasse et rampant du siphon de l’Yzeron.

Réservoir de chasse et rampant du siphon de l’Yzeron.

Sainte-Foy-lès-Lyon : Le pont-siphon de Beaunant (siphon de l’Yzeron)

Du réservoir de chasse du Plat de l'Air à Chaponost, le siphon de l'Yzeron se poursuit par le pont-siphon de Beaunant à Sainte-Foy-lès-Lyon[Burdy 1999 8].

Le pont-siphon de l'Yzeron à Beaunant vers 1901-1902.

Le pont-siphon de l'Yzeron à Beaunant vers 1901-1902. Le pont-siphon de l'Yzeron vu de l'aval ; plusieurs arches manquantes ont été détruites lors de la construction de la D342.

Le pont-siphon de l'Yzeron vu de l'aval ; plusieurs arches manquantes ont été détruites lors de la construction de la D342.

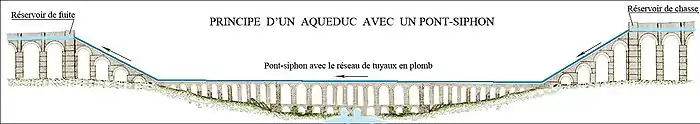

Le franchissement de l’Yzeron est le plus spectaculaire et le mieux visible : l’aqueduc devait traverser une dépression large de près de 3 km, pour une dénivellation de quelque 140 mètres. Le siphon réalisé, seule solution possible, est un tour de force technique :

- 2 600 mètres de long, d’un réservoir à l’autre ;

- 123 mètres de flèche (hauteur entre le réservoir de chasse et la partie basse du siphon) ;

- partie basse formée d’un pont canal de 270 mètres de long et 17 mètres de haut ;

- 13 bars de pression à soutenir dans la partie basse ;

- canalisation sur tout le siphon par un faisceau de 12 tuyaux de plomb de 27 centimètres de diamètre noyés dans le mortier pour assurer leur résistance à la pression.

Les vestiges de dimension importante qui subsistent sont le bâti du réservoir de chasse, et le début de la descente (le « rampant », plan incliné en béton de 5,8 mètres de large) : ils ont permis d’établir les caractéristiques précitées des canalisations de plomb. Le réservoir de fuite du siphon se situait au sud de Sainte-Foy-lès-Lyon, où l'on a retrouvé ses fondations.

Lyon

Une fois traversé le plateau de Sainte-Foy-lès-Lyon, l'aqueduc doit franchir une ultime dépression : celle du col de Trion, grâce au siphon du même nom. Celui-ci commence avec son réservoir de chasse situé dans le fort Saint-Irénée, franchit le col du Trion, puis se termine par un réservoir de fuite, aujourd'hui disparu, dans l'actuelle rue Roger-Radisson.

Piles de l'aqueduc du Gier dans l'enceinte du fort Saint-Irénée.

Piles de l'aqueduc du Gier dans l'enceinte du fort Saint-Irénée. Pile support du réservoir de chasse et rampant du siphon du Trion (fort Saint-Irénée).

Pile support du réservoir de chasse et rampant du siphon du Trion (fort Saint-Irénée). Vestiges de l'aqueduc du Gier, rue Roger-Radisson à Lyon.

Vestiges de l'aqueduc du Gier, rue Roger-Radisson à Lyon.

Le réservoir terminal

Techniques de construction

Son parcours met en œuvre presque toutes les techniques romaines de construction d'aqueduc :

- pente moyenne de 0,1 % pour la canalisation ;

- 73 km de tranchée couverte, avec un conduit de 3 m de haut sur 1,5 m de largeur (dimensions extérieures) enterré jusqu’à 4 m de profondeur ;

- 12 tunnels prenant des raccourcis à travers le relief, dont un de 825 m de longueur vers Mornant ; sans doute 13 ;

- une trentaine de passages aériens en pont-canal ;

- 10 passages aériens sur murs et arches, dont celui du Plat de l’Air, où subsistent 72 arches ;

- 4 siphons de franchissement des vallées de la Durèze, du Garon, de l’Yzeron et du col de Trion ;

- près de 90 regards de visite repérés à la date de 2001, avec un intervalle moyen entre regards consécutifs de 77 m, conforme au conseil de Vitruve d’un regard tous les 2 actus (soit 240 pieds romains convertis à 32 cm/pied). On estime que le nombre réel de regards sur l’aqueduc atteignait le millier.

Ce remarquable ouvrage d'art présente néanmoins une bizarrerie : le franchissement du vallon de la Durèze est réalisé par un siphon, et aussi par une tranchée contournant ce vallon. Ce contournement ajoute 10 km à la longueur totale de l'aqueduc. La justification de cette redondance peut être un fonctionnement défectueux du siphon.

Notes et références

Notes

- Avec ceux des monts d’Or, de l’Yzeron et de la Brévenne.

- Planche I in fine.

- Calcul du débit p. 340 à 343 et profil Planche V in fine.

- p. 7 : « J’ai appris que M. de Gasparin fils a étudié attentivement l’aqueduc du Gier jusqu’à sa naissance, mais jusqu’à présent, je n’ai pu avoir connaissance de son travail, s’il l’a publié. »

- Fils de Louis Cécile Flachéron.

Références

Préinventaire des monuments et richesses artistiques - IV Lyon : L'aqueduc romain du Gier, Lyon, Département du Rhône, , 407 p. (ISBN 978-2-910865-05-4, BNF 36158894)

Préinventaire des monuments et richesses artistiques - IV Lyon : L'aqueduc romain du Gier, Lyon, Département du Rhône, , 407 p. (ISBN 978-2-910865-05-4, BNF 36158894)

- p. 19 à 21

- pp. 21 à 25

- p. 24

- p. 25 à 30

- p. 30.

- p. 51.

Marie-Odile Lavendhomme, Carte archéologique de la Gaule : La Loire 42, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, , 305 p. (ISBN 978-2-87754-053-7, BNF 36197307)

Marie-Odile Lavendhomme, Carte archéologique de la Gaule : La Loire 42, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, , 305 p. (ISBN 978-2-87754-053-7, BNF 36197307)

- p. 74.

- p. 242.

Odile Faure-Brac, Carte archéologique de la Gaule : Le Rhône, 69/1, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, , 611 p. (ISBN 978-2-87754-096-4, BNF 40933290)

Odile Faure-Brac, Carte archéologique de la Gaule : Le Rhône, 69/1, Paris, Académie des inscriptions et belles-lettres, , 611 p. (ISBN 978-2-87754-096-4, BNF 40933290)

« Rhône - Restauration de l'aqueduc du Gier », Le Moniteur, , p. 38

« Rhône - Restauration de l'aqueduc du Gier », Le Moniteur, , p. 38

- 300 000 euros apportés par la Fondation Total via la Fondation du Patrimoine

- Finesse et couleur du mortier, taille de la pierre, composition et cuisson de la brique

- Par la société Archeodunum

Jean Burdy, Guide des aqueducs romains de Lyon, Lyon, Éd. lyonnaises d'art et d'histoire, , 95 p. (ISBN 978-2-84147-063-1, BNF 37079554)

Jean Burdy, Guide des aqueducs romains de Lyon, Lyon, Éd. lyonnaises d'art et d'histoire, , 95 p. (ISBN 978-2-84147-063-1, BNF 37079554)

- p. 48.

- p. 51.

- p. 52.

- p. 53.

- p. 54.

- p. 57.

- p. 60.

- p. 61.

Jean Burdy, « L'aqueduc romain du Gier à Saint-Joseph (Loire) : Le pont-canal des arcs revoit le jour à la Combe », L'Araire, Groupe de recherche sur l'histoire, l'archéologie et le folklore du Pays lyonnais, , p. 23-30

Jean Burdy, « L'aqueduc romain du Gier à Saint-Joseph (Loire) : Le pont-canal des arcs revoit le jour à la Combe », L'Araire, Groupe de recherche sur l'histoire, l'archéologie et le folklore du Pays lyonnais, , p. 23-30

- p. 27.

- p. 24 à 26.

- p. 28.

- Autres références

- Notice no PA00118031, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00117723, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Quand l’eau courante est arrivée à Lyon : la datation de l’aqueduc du Gier enfin révélée ? », Communiqué de presse, Archeodunum, (lire en ligne).

- Édouard Charles Romain Collignon, « Chronique N°37 : Paul de Gasparin », Annales des ponts et chaussées. Mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur, Paris, Vve Ch. Dunod, 7e série, t. VI « 1893 2e semestre », , p. 732-734 (lire en ligne, consulté le ).

- « Economie des céramiques à Autun au Haut-Empire : productions, importations et consommation », sur www.theses.fr (consulté le ).

- « Le Figaro dévoile la liste des monuments retenus pour bénéficier du loto du patrimoine », sur lefigaro.fr, .

- Félix Thiollier et Claude-Philippe Testenoire-Lafayette, « Découverte d’une inscription antique à Chagnon : Communication de MM. Félix Thiollier et Testenoire-Lafayette », Bulletin de la Diana, Montbrison (Loire), Imprimerie Typographique A. Huguet, t. IV, no 2 « Avril-Juillet 1887 », , p. 172-180 (lire en ligne, consulté le ).

- Paul de Gasparin, « Copie partielle du Plan joint au Mémoire de M. Paul de Gasparin sur l'aqueduc romain qui amenait à Lyon les eaux de la vallée du Gier : Tracé sur le département de la Loire », Annexe au mémoire de MM. Thiollier et Testenoire-Lafayette de 1887 indiquant le lieu où a été découverte la pierre gravée de Chagnon, sur Gallica / BnF, Lyon, (consulté le ).

- Jean Claude Litaudon, Aqueduc du Gier, la tranchée supérieure : Une découverte, des hypothèses..., Traianvs, , 16 p. (lire en ligne [PDF]).

- Notice no PA00117493, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Jean-Antoine Hamm et Jean-Claude Litaudon, L'aqueduc romain du Gier ou du Pilat, , 40 p. (ISBN 978-2-9514955-0-0).

- François Dumoulin, Pierre-Louis Gatier et François Bérard, « Nouvelle fouille sur l'aqueduc du Gier à Saint-Joseph (Loire) / A new excavation of the Gier aqueduct at Saint-Joseph (Loire) : 4. L’inscription latine de Saint-Joseph », Revue archéologique du Centre de la France, t. 38, , p. 202-205 (lire en ligne, consulté le ).

- « Notice n°PA00118068 », sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no PA00117731, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Opération levage d'aqueduc, L'essor Loire Rhône Isère, n° 3127.

- Conseil municipal du 22 octobre 2009, "Devenir du regard de l'aqueduc du Gier du site des Vollières".

Voir aussi

Bibliographie

- Guillaume Marie Delorme, Recherches sur les aqueducs de Lyon construits par les Romains : Lues dans les Séances de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon, des 29 Mai & 5 Juin 1759, Lyon, Aimé Delaroche, Imprimeur-Libraire de l’Académie, aux Halles de la Grenette, , 63 p., in-12° (BNF 30319667, lire en ligne).

- Alexandre Flachéron, Mémoire sur trois anciens aqueducs qui amenaient autrefois à Lyon les eaux du Mont-d’Or, de la Brévenne et du Gier : Suivi d’une notice sur un ancien cloaque de construction romaine, situé dans la rue du Commerce, et sur deux souterrains qui longent les bords du Rhône entre Saint-Clair et Miribel, Lyon, Imprimerie de L. Boitel, quai Saint-Antoine, 36, , 92 p., in-4° (lire en ligne).

- Paul de Gasparin, « Reconnaissance de l'aqueduc romain qui amenait à Lyon les eaux du Giers : Mémoire couronné par l’Académie de Lyon, dans sa séance publique du 23 janvier 1855 », Mémoires de l'Académie impériale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon - Classe des sciences, Lyon, Imprimerie de Rey et Sézanne, rue Saint-Côme, 2, t. cinquième, , p. 202-239 (BNF 30484743, lire en ligne, consulté le ).

- Camille Germain de Montauzan, Les aqueducs romains de Lyon : Étude comparée d'archéologie romaine. Thèse de doctorat, Paris, Ernest Leroux Éditeur, , 496 p. (ASIN B001C94UG8, lire en ligne).

- Armand Desbat, « Note sur l'apparition des constructions à arases de briques dans la région lyonnaise », Gallia, t. 49, , p. 45-50 (lire en ligne).

- Jean Burdy, Préinventaire des monuments et richesses artistiques - IV Lyon : L'aqueduc romain du Gier : Département du Rhône, Lyon, Conseil général du Rhône, , 407 p. (ISBN 978-2-910865-05-4, BNF 36158894).

- Annexe L'aqueduc du Gier in Marie-Odile Lavendhomme, Carte archéologique de la Gaule - La Loire 42, 1997, (ISBN 2-87754-053-7), p. 236 à 268.

- Jean Burdy, Guide des aqueducs romains de Lyon, Lyon, Ed. lyonnaises d'art et d'histoire, , 95 p. (ISBN 978-2-84147-063-1, BNF 37079554).

- Jean Hamm/J.-C. Litaudon "L'aqueduc romain du Gier ou du Pilat", FRAL, 2000.

- Jean Burdy, Les aqueducs romains de Lyon, Lyon, Presses universitaires de Lyon, , 204 p. (ISBN 978-2-7297-0683-8, BNF 38851397).

- J.-C. Litaudon "L'aqueduc romain du Gier ou du Pilat", FRAL, 2004.

- J.-C. Litaudon "L'aqueduc romain du Gier ou du Pilat", Ed. Encre et Papier, 2016, (ISBN 978-2-7466-8977-0).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative à la géographie :

- Lyon Historique Tracé du parcours de l'aqueduc au format gpx.

- Site de l'association Forez-Jarez; parcours aérien avec Google Earth; et 72 sites détaillés par photos et textes.

- Rapport d'activité 2006 de l’Inrap page 110