Siphon (tuyau)

Un siphon est un tuyau servant à transvaser des liquides selon le principe des vases communicants.

Le mot siphon vient du grec σίφων signifiant tube.

Fonctionnement

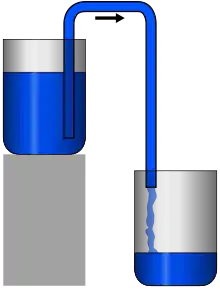

Une extrémité du siphon (entrée) est placée dans le récipient supérieur. Le siphon doit être rempli de liquide, soit avant la mise en place, soit par un amorçage consistant à créer une dépression (par aspiration) qui permet au liquide du réservoir de s'engager dans le tuyau.

Lorsque l'autre extrémité (sortie) du tuyau est descendue à un niveau inférieur au niveau du réservoir, le liquide s'écoule. L'énergie nécessaire au mouvement est celle de la chute du liquide entre le niveau du réservoir supérieur et la hauteur du tuyau de sortie s'il est à l'air libre, ou le niveau d'un réservoir inférieur, si le tuyau y plonge. La profondeur à laquelle se trouve l'extrémité d'entrée n'intervient pas (tant qu'elle reste plongée dans le liquide).

Si le niveau de sortie est remonté plus haut que celui du liquide dans le réservoir supérieur, le mouvement s'inverse et le siphon se désamorce si de l'air peut s'y introduire à la place du liquide.

Souvent, on parle de « siphonnage » d'essence lorsqu'une personne cherche à vider son réservoir.

Théorie

On peut appliquer le Théorème de Bernoulli à un siphon aux parois lisses, car on peut y négliger les phénomènes de perte de charge[1] :

On considère que :

- la vitesse moyenne dans le siphon reste constante (en raison de la conservation du débit) ;

- la pression est la même, et égale à la pression atmosphérique, entre le niveau dans le réservoir supérieur, et le niveau de sortie.

On peut alors appliquer cette équation en plusieurs points du siphon sur une même ligne de courant, en faisant la différence pour les valeurs (v, h, p) entre les deux points.

Entre le niveau le plus bas (celui de sortie) et le sommet du siphon, la première considération amène l'annulation des termes de vitesse, ce qui conduit à une pression nulle au sommet du siphon (et donc l'arrêt de son fonctionnement) lorsque la différence de hauteur atteint :

- .

On trouve pour l'eau, h(max) = 10,34 m. C'est la même valeur que celle de la hauteur maximale pour une colonne d'eau trouvée par Torricelli.

Entre le niveau d'entrée et le niveau de sortie, c'est le terme de pression qui s'annule, et on trouve cette fois que la hauteur entre ces deux niveaux est :

- ,

soit une vitesse de sortie

- .

Ainsi la vitesse et donc le débit sont proportionnels à la racine carrée de la hauteur, et indépendants de la densité du fluide. C'est, là encore (et logiquement), la même relation entre vitesse et hauteur que celle obtenue par Galilée pour la chute des corps, ainsi que la formule de Torricelli pour un écoulement sans siphon.

Pratique

En pratique, des expériences montrent que la limite approximative[3] de 10,34 m est vérifiée lorsqu'on se place en statique. Pour cela, on bloque le siphon à la source et on laisse le « vide » s'installer. Ce vide apparent est en réalité une vapeur saturante. Ces expériences ont été réalisées hors du régime turbulent.

À cause de la présence de cette vapeur saturante en statique on peut s'attendre à voir le siphon se désamorcer en dynamique. Cependant, on a pu réaliser un siphon qui fonctionne jusqu'à une hauteur de 25 m entre le haut du siphon et la cuve réceptrice. Par ailleurs on observe au-delà de 10 m un phénomène de cavitation et on constate une pression négative de l'eau au sommet du siphon.

Le débit d'un siphon augmente avec la largeur du tuyau et avec la hauteur du siphon (hauteur entre le sommet du siphon et la cuve réceptrice).

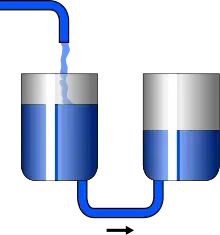

Siphon inversé

Un siphon inversé effectue le même travail qu’un siphon, mais par le bas. En cas de désamorçage, la pression du liquide est suffisante pour rétablir l'écoulement naturel entre les deux niveaux.

Il est utilisé pour assurer la continuité d'un aqueduc dans la traversée d'une vallée, d'une route ou d'un chemin et évite la construction d'un ouvrage d'art. L'aqueduc romain du Gier, qui alimentait Lyon, comprenait ainsi quatre ponts-siphons fonctionnant selon ce principe.

Le niveau à eau est une adaptation de ce principe.

Voir aussi

Notes et références

- Brater, E.F., King, H.W., Lindell, J.E. and Wei, C.Y. (1966). Handbook of Hydraulics, McGraw Hill seventh Ed., 3.8 à 3.11.

- Bruhat, G. (1967). Mécanique, 6e édition, Masson.

- En fonction de la pression atmosphérique.