Pilat

Le Pilat est un massif montagneux situé à l'est du Massif central, qui culmine au crêt de la Perdrix à 1 432 mètres d'altitude, constituant une région naturelle française.

| Pilat | |

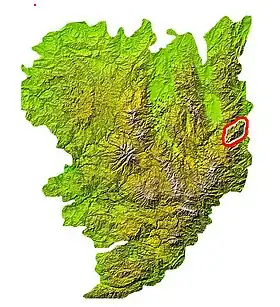

Carte de localisation du Pilat. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 1 432 m, Crêt de la Perdrix |

| Massif | Massif central |

| Superficie | 700 km2 |

| Administration | |

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Départements | Loire, Rhône |

| Géologie | |

| Roches | Granites, schistes, gneiss |

Toponymie

Au fil du temps et selon les habitudes, le terme Pilat caractérise plusieurs choses.

Sous le terme mont Pilat, il a longtemps servi à désigner la principale montagne du massif, culminant en double pic avec le crêt de la Perdrix et le crêt de l'Œillon[1]. Si, aujourd'hui, les cartes désignent généralement cette zone sous le terme Les Crêts, TDF utilise le terme mont Pilat lorsqu'il est fait mention de l’émetteur de télévision du crêt de l'Œillon.

Enfin, alors que la zone de moyenne montagne est désignée sous le terme monts du Pilat (ainsi la communauté de communes des Monts du Pilat), le terme générique Pilat sert à désigner l'ensemble du massif montagneux, ou implicitement la zone devenue parc naturel régional en 1974 (et le cas échéant l'organisme du parc naturel lui-même).

L'origine du nom Pilat n'est pas certaine, le mot pourrait avoir une origine latine (Mons Pileatus)[2]. L'auteur dominicain Étienne de Bourbon popularise la légende du suicide de Ponce Pilate à Lyon et est le premier à évoquer la pendaison, puis l'abandon du corps dans le puits du mont Pilat au sud-ouest de Vienne ; cette légende a suffi pour que l'étymologie populaire explique le nom du lieu[3].

Géographie

Le massif du Pilat est situé essentiellement dans le département de la Loire au sud-est des villes de Saint-Étienne et de Saint-Chamond, et au sud-ouest des villes de Vienne et de Givors. Il domine la vallée du Rhône (située au sud-est) et la vallée du Gier (situé au nord).

Le massif est frontalier avec 4 départements : le Rhône, l'Isère, l'Ardèche et la Haute-Loire.

Quatre communes du massif sont jumelées avec des communes de ces départements limitrophes :

- Saint-Michel-sur-Rhône avec Condrieu dans le Rhône ;

- Saint-Pierre-de-Bœuf avec Le Péage-de-Roussillon dans l'Isère ;

- Burdignes avec Villevocance dans l'Ardèche ;

- Saint-Sauveur-en-Rue avec Riotord dans la Haute-Loire.

Géologie

Le massif du Pilat est essentiellement constitué de roches métamorphiques (micaschistes, chloritoschistes, gneiss) et magmatiques (granites) datant d'environ 300 millions d’années et constituant les parties internes de la chaîne hercynienne. Ces roches cristallines furent mises à nu par l'intense érosion subie par l'ancienne chaîne de montagnes et dont les produits d’érosion remplirent notamment le bassin houiller stéphanois, situé en contrebas au nord du massif du Pilat, séparé de lui par la faille du Pilat, d'orientation générale NE-SW.

Lors de la dernière glaciation, les versants nord au-dessus de 900 mètres ont vu se former, par gelifraction, des éboulis rocheux appelés localement chirats et qui peuvent recouvrir plus d'un kilomètre de versant.

Climat

L'une des particularités du Pilat est que l'on retrouve sur un territoire relativement petit une grande variété de végétaux liées à l'influence de plusieurs climats : méditerranéen, montagnard et continental.

On peut donc distinguer plusieurs paysages :

- la vallée du Rhône : sur son versant sud, plus chaud, le Pilat est très influencé par le climat méditerranéen. On y retrouve des arbres fruitiers, des vignes... ;

- le plateau du Grand-Bois : sur le plateau de Saint-Genest-Malifaux et sur son versant nord, l'influence du climat continental y est très marqué. Le climat est beaucoup plus froid. Conifère, genêt, fougères... La végétation se rapproche des Vosges. L'hiver y est froid, et la neige abondante ;

- sur les crêts, l'altitude, la neige, les vents empêchent la forêt de progresser : c'est l'influence d'un climat montagnard. La végétation se compose de plantes d'altitude. Landes à bruyères côtoient la callune et les myrtilles.

Hydrologie

L'eau est depuis l'Antiquité une ressource importante du Pilat. Les Romains captaient l'eau du Gier à hauteur de Saint-Chamond, par un aqueduc qui la transportait jusqu'à Lyon. Au XIXe siècle, de nombreux barrages et aqueducs sont construits sur les cours d'eau (Gier, Furan, Ternay, Dorlay…) pour alimenter les villes voisines et permettre le développement des industries textile et métallurgique.

Histoire

La découverte de silex et de poteries sur la commune de Saint-Genest-Malifaux atteste d'une présence humaine à l'époque préhistorique.

À l'époque celtique deux peuples celtiques se partageaient le Pilat : les Ségusiaves et les Allobroges. Ils nous ont laissé de nombreux lieux de culte dont il reste surtout des amas de pierres ordonnées comme le château de Belize au-dessus de Chuyer, l'autel de la Roche entre Roisey et La Garde, les enceintes sacrées de Saint-Sabin et du pic des Trois Dents et surtout le menhir du Flat à côté de Colombier.

À l'époque romaine, les eaux du Gier servaient à alimenter Lyon grâce à l'aqueduc du Gier. Les eaux étaient captées au-dessus de Saint-Chamond, puis acheminées à l'aide de tunnels (des vestiges existent encore à Chagnon, à Saint-Martin-la-Plaine) ou à l'aide de ponts (celui de Chaponost est un pont-siphon)[4]. À l'époque romaine, le Pilat servait de frontière entre deux provinces (Gaule narbonnaise et la Gaule lyonnaise). De cette époque on retrouve les vestiges de nombreuses « voies romaines », (Pélussin[5], Saint-Régis-du-Coin...).

Les chants de quête ont été pratiqués dans le Pilat. Ils rythmaient les saisons, et favorisaient les rencontres entre jeunes. Ainsi, pour les chants de mai, les jeunes parcouraient la campagne, s'arrêtaient à toutes les maisons et y chantaient à tue-tête en présentant un panier. Ils chantaient jusqu'à ce que les occupants, les occupantes, acceptent de remplir le panier d’œufs ou autre nourriture. Ces œufs servaient, le dimanche suivant, à faire une grande omelette pour les jeunes du village. C'était un moment de fête, et l'écrivain Michel Jeury témoigne que l'on ne dormait pas beaucoup dans les campagnes à ce moment-là. Ces chants célébraient l'arrivée des beaux jours et les rencontres entre amants - pourtant une habitante de Pélussin disait que les garçons et les filles ne se fréquentaient pas[6].

Le , un Dakota C-47 de l'armée américaine s'est écrasé à cause du mauvais temps en début d'après-midi avec cinq membres d'équipage, une infirmière militaire — le lieutenant Aleda E. Lutz — ainsi que 15 blessés dont quelques prisonniers allemands. Il n'y eut aucun survivant. Ce Dakota assurait une liaison de Luxeuil à Istres. Les secours mirent plusieurs heures pour arriver[7]. L'infirmière fut la première militaire américaine tombée en opération lors de la Seconde Guerre mondiale[8]. Le crash eut lieu au creux de la Botte non loin de la Jasserie où une stèle posée en 2002 rappelle cet accident[9]. Une plaque commémorative se trouve également sur le lieu exact de l'accident sur le Chirat de la Botte. Le , la Distinguished Flying Cross a été décernée à titre posthume au 1er lieutenant Aleda E. Lutz.

Le , lors d'une mission d'assaut programmée dans le cadre de l'exercice « Harmonie Sud-Est » (attaque à basse altitude des bases de Lyon-Mont-Verdun, Orange et Istres), trois Mirage F1 français de la 30e escadre de chasse (affectée à la base aérienne 112 Reims-Champagne) s'écrasent dans le massif du Pilat, au crêt de Montivert. Volant en formation à basse altitude, par mauvais temps, les avions percutent la montagne à quelques kilomètres au nord de Pélussin. Les trois pilotes, qui n'ont pas tenté de s'éjecter, décèdent : le lieutenant-colonel Robert Bataille (commandant de la 30e escadre de chasse de Reims), le lieutenant Jean-Christophe Hugou (de l'escadron de chasse 1/30 « Valois ») et l'aspirant Michel Eguia (de l'escadron de chasse 1/30 « Valois »). Leurs obsèques seront célébrées deux jours plus tard, le , dans un hangar d'aviation de la base aérienne 112 de Reims transformé en chapelle ardente, en présence d'André Giraud, ministre de la Défense. Un monument commémoratif a été élevé, depuis, pour rappeler ce tragique accident aérien.

Lieux remarquables

Points hauts

- Crêt de la Perdrix, point culminant du massif à 1 432 mètres d'altitude. Une table d'orientation y est implantée d'où l'on peut voir à l'est le massif des Alpes et la vallée du Rhône. À l'ouest on distingue les massifs depuis la Haute-Loire jusqu'au puy de Sancy.

- Crêt de la Chèvre, 1 430 mètres, à proximité du crêt de la Perdrix, et son rocher en forme de sphinx.

- Crêt de la Botte, 1 391 mètres, à proximité immédiate du crêt de l'Œillon.

- Pyfarat, 1 381 mètres, au sud du massif, point de rencontre des départements de la Loire, de la Haute-Loire et de l'Ardèche.

- Crêt de l'Œillon, 1 364 mètres. L'émetteur du mont Pilat y est implanté.

- Les Cimes, 1 359 mètres

- Suc des Troix Chiens, 1 331 mètres

- Crêt de l'Aireiller, 1 330 mètres

- Les Rochettes, 1 313 mètres

- Panère, 1 302 mètres, point culminant de Saint-Régis-du-Coin, muni d'une table d'orientation, avec un panorama sur le massif des Alpes.

- Crêt du Graland, 1 255 mètres

- Crêt de Chaussitre, 1 245 mètres. Une table d'orientation y est installée, avec une vue sur les massifs du Meygal (pic du Lizieux), du Mézenc, et les monts du Forez.

- Crêt de Peillouté, 1 220 mètres

- Les Trois Dents, 1 213 mètres, et formant une crête de quatre à cinq pics (dont trois principaux d'où leur appellation) au sud-est du crêt de l'Œillon.

- Crêt de Peyranne, 1 144 mètres

- Bégusieux, 1 099 mètres

- Le Grand Crey, 1 080 mètres

- Crêt du Cey, 1 072 mètres

- Le Combat, 1 059 mètres

- Suc du Grand, 1 010 mètres

- Le Frioul, 1 003 mètres

- Rocher de Dentillon, 994 mètres

- Les Crêts, 966 mètres

- Crêt de Montivert, 955 mètres

- Le Châtelard, 936 mètres

- Crêt de Baronnette (ou crêt de Bourchany), 891 mètres

- Crêt Montchaud, 873 mètres

- Crêt de la Chaume, 812 mètres

- Crêt de la Camière, 802 mètres

- Mont Monnet, 782 mètres, domine la vallée du Rhône.

- Crêt de Longes, 775 mètres

- Mont Ministre, 766 mètres

- Crêt de Montieux, 765 mètres

- Crêt de Chassenoud, 758 mètres

- Crêt Chaboud, 662 mètres

- Crêt de Marcoux, 660 mètres

- Croix de Marlin, 655 mètres

- Crêt de la Magdelaine, 612 mètres

- Crêt des Moussières, 475 mètres

- Crêt de Thorée, 445 mètres

Le sommet du crêt de la Perdrix.

Le sommet du crêt de la Perdrix. Le crêt de l'Œillon à gauche et son émetteur de télévision, et le crêt de la Botte à droite.

Le crêt de l'Œillon à gauche et son émetteur de télévision, et le crêt de la Botte à droite. Vue sur les Trois Dents.

Vue sur les Trois Dents. Vue depuis le crêt de Chaussitre.

Vue depuis le crêt de Chaussitre.

Cols

- Le col de la Croix de Chaubouret (1 201 mètres), sur la commune du Bessat.

- Le col de la République ou col du grand Bois (1 154 mètres) : Le terme République provient d'une secte religieuse les béguins qui s'est implantée au hameau de la République en 1794. Ils y fondent la république de Jésus-Christ, une sorte de mini-État qui a pour vocation d'attendre la venue du prophète Élie. La république de Jésus-Christ sera ensuite dissoute de force et ses fidèles finiront emprisonnés.L'inauguration en 1832 de la RN82 allant de Roanne à la vallée du Rhône, passant par le col de la République permit de rejoindre plus directement la vallée du Rhône sans passer par Lyon. Haut-lieux des épreuves cyclistes de la Loire, un monument à la gloire de Paul de Vivie (Vélocio) y fut inauguré en 1931. Chaque mois de juin, la montée chronométrée Vélocio s'y déroule en mémoire de de Vivie. La construction de cette route ne fut pas simple, son passage dans le Pilat posait de nombreux problèmes techniques et politiques, le financement des travaux fut beaucoup plus important que prévu. Mais cette route permit le désenclavement du Pilat et le futur développement des sports d'hiver dans cette région.

- Le col du Tracol à (1 023 mètres) qui sépare le département de la Loire et de la Haute-Loire.

- Le col de la Croix de Montvieux (811 mètres) et collet de Doizieu (946 mètres). Cols situés entre le crêt de l'Œillon et le crêt de Monthivert. À proximité se trouvait le grand-hôtel du pilat. Établissement luxueux construit à la Belle Époque afin de profiter du climat, il brûla dans un incendie en 1931.

Curiosités

- En contrebas du crêt de la Perdrix se situe La Jasserie, où se trouvent les restes d'un des premiers téléskis français et d'un tremplin. L'histoire locale du ski est en effet très ancienne : le CAF a organisé au Bessat un de ses premiers concours internationaux de ski en 1909[10]. Des Jeux internationaux d'hiver ont été organisés dans le Pilat dès 1910[11].

- La chapelle Saint-Sabin située à Véranne.

- Les chirats : ce sont des coulées rocailleuses, qui peuvent parfois atteindre plus d'un kilomètre de longueur qui couvrent les versants pentus du Pilat. Il y a trois grands sites : Le chirat du crêt de l'Œillon ; le chirat de Maupas dans un vallon affluent du Dorlay, au-dessus de Doizieux ; et le grand chirat proche du saut du Gier.

- Le saut du Gier (Saint-Chamond) : en contrebas de la ferme de la Jasserie où il prend sa source, le Gier forme une cascade à proximité d'un grand chirat. Souvent mince filet d'eau en été, il forme parfois une cascade lorsque le massif reçoit des précipitations abondantes, et est une curiosité pour les marcheurs rejoignant la scie du Bosc à la Jasserie.

- La Pierre des Trois évêques : située en limite des communes de Saint-Sauveur-en-Rue et de La Versanne, cette pierre semble toujours avoir été utilisée comme limite entre plusieurs territoires. Elle marquait à l'époque gallo-romaine la frontière entre trois grandes provinces : Gaule lyonnaise, Gaule narbonnaise et Gaule aquitaine. Sous Charlemagne, elle servait de frontière entre l'Aquitaine, la Provence et la Bourgogne, elle a ainsi servi de démarcation lors du partage de l'Empire en 843. Au Moyen Âge, elle délimitait les archidiocèses de Lyon, Vienne et du Puy. C'est vraisemblablement de cette particularité que vient son nom, les évêques pouvaient ainsi se rassembler sur cette pierre sans quitter leur évêché. Il est cependant peu probable que de telles réunions aient eu lieu.

- Les sapins géants : l'un situé à proximité du pont Souvignet entre le village de Tarentaise et le hameau de la République, date du XVIIe siècle, l'autre situé dans la forêt de Taillard surplombant le village de Saint-Sauveur-en-Rue est âgé d'environ 200 ans, un sentier d'interprétation au départ du village permettant de le rejoindre.

- La Pierre Saint-Martin : située à proximité du mont Chaussitre, sur la commune de Saint-Régis-du-Coin, cette vaste pierre est entourée d'une légende. Saint Martin en se déplaçant aurait laissé sa trace ici. Depuis, selon une croyance locale, cette pierre aurait la faculté d'aider les jeunes enfants à marcher.

- Les tourbières : on trouve, comme souvent dans le Massif central, de petites tourbières (par exemple la tourbière de Gimel, à Saint-Régis-du-Coin), constituées sur les traces d'anciens lacs que des végétaux ont fini par coloniser.

- Les barrages : le massif du Pilat est composé de multitudes de barrages (Gouffre d'Enfer, Pas-du-Riot, Piney, Dorlay) permettant l'alimentation en eau des agglomérations situées en contrebas, notamment celle de Saint-Étienne.

Saut du Gier.

Saut du Gier. Tourbière de Gimel.

Tourbière de Gimel. Le barrage du Piney et sa fresque de Ella et Pitr.

Le barrage du Piney et sa fresque de Ella et Pitr.

Villages

- Bourg-Argental

- Burdignes

- Doizieux, tour médiévale du XIIIe siècle

- La Terrasse-sur-Dorlay

- La Valla-en-Gier

- Le Bessat, ski de fond et stade de glisse, sur Espace nordique des monts du Pilat

- Lupé, et son château médiéval du XIIe siècle

- Malleval, village médiéval

- Marlhes, où naquit Marcellin Champagnat, fondateur des Frères maristes en 1817

- Pélussin, village de la pomme

- Planfoy, départ de via-ferrata et accès aux barrages du Gouffre d'Enfer et du Pas-du-Riot

- Rochetaillée, château féodal du XIIe siècle

- Roisey, chapelle du XIXe siècle et formation rocheuse des Trois-Dents

- Sainte-Croix-en-Jarez, un des plus beaux villages de France

- Saint-Appolinard

- Saint-Genest-Malifaux

- Saint-Julien-Molin-Molette

- Saint-Régis-du-Coin

- Saint-Sauveur-en-Rue

- Véranne

Activités

Agriculture et économie locale

L'activité agricole principale est l'élevage de laitières bovines avec plus de 6 200 vaches, suivie par l’élevage caprin. La sylviculture est un autre secteur important de l’économie locale. Sur la partie rhodanienne, la production viticole est prépondérante avec des vignobles des côtes-du-rhône septentrionales (Château-grillet (AOC), Condrieu (AOC), Saint-joseph (AOC)).

Tourisme

L'été la randonnée permet une découverte du parc. Il dispose de nombreux chemins, le balisage y est régulier, des panneaux indiquent régulièrement les temps de parcours sur les 1 500 km de sentiers balisés. Le Pilat est aussi un espace privilégié pour la pratique du VTT. De nombreux circuits de cross-country et d'enduro, adaptés à tous les niveaux, sont tracés[12].

L'hiver, la pratique du ski de fond est possible sur les pistes de l'espace nordique des monts du Pilat.

Parc naturel régional du Pilat

Le Pilat est aussi le nom donné au parc naturel régional qui couvre un territoire de 700 km2. Créé en 1974, ce parc regroupe 47 communes de la Loire et du Rhône.

Personnalités liées au Pilat

- Marcellin Champagnat (1789-1840), né à Marlhes dans la Loire. Il est le fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, dits « Frères maristes des écoles », dont la vocation était de promouvoir l'enseignement primaire dans les campagnes. Marcellin Champagnat, déclaré vénérable dès 1920 par le pape Benoît XV fut béatifié en 1955 par le pape Pie XII, puis canonisé le par le pape Jean-Paul II.

- Gaston Baty, né à Pélussin (Loire) le et mort dans la même commune le , homme de théâtre.

- Vélocio (alias Paul de Vivie), cyclotouriste renommé, un monument lui est dédié au col de la République. Tous les mois de juin se déroule en sa mémoire une manifestation cyclotouriste : la montée chronométrée du col de la République.

- Charles Exbrayat a vécu à Planfoy et à Tarentaise. Plusieurs de ses romans se déroulent dans le massif[13].

Citations

« De tous temps, le Pilat a eu le privilège d'attirer les amis de la nature, les touristes et les curieux »

— Étienne Mulsant dans Souvenirs du mont Pilat, 1870

« Du Pilat j'aime la fougère

Les cascades, les ravins

J'aime aussi ses bois, sa bruyère

Et ses monts couverts de sapins. »

— Chanson traditionnelle « Le mont Pilat »[14].

Références

- Eugène Masson, La Jasserie et le mont Pilat, Marc Ollagnier, La Terrasse, Saint-Étienne, 1955.

- « Le Guichet du Savoir - Consulter le sujet - Pilat », sur www.guichetdusavoir.org (consulté le )

- Pierre Cavard, « La Légende de Ponce Pilate », dans Vienne la Sainte, Vienne, , p. 32-71.

- Jean Burdy, Miniguide de Lugdunum, Lyon, SME, (ISBN 2-85726-004-0), p. 87 à 107

- Mairie de Pélussin, « Découvrir Pélussin Histoire », sur pelussin.fr

- cmtra, « Les chants de mai du Mont Pilat », sur Musiques, territoires, interculturalité (consulté le )

- « Le mauvais temps à l’origine de ce crash aérien particulièrement meurtrier », sur leprogres.fr, (consulté le )

- (en) « Aleda E. Lutz », sur miwf.org (consulté le )

- « La commémoration du crash aérien du 1er novembre 1944 aura lieu ce samedi », sur leprogres.fr, (consulté le )

- Pierre Arnaud et Thierry Terret, Le Rêve Blanc, Presses universitaires de Bordeaux, , 264 p. (ISBN 2-86781-134-1), p. 29

- Mairie de Saint-Genest Malifaux.

- « Nos circuits VTT », sur Office de Tourisme du Pilat, (consulté le )

- « Charles Exbrayat : un homme du Pilat », sur leprogres.fr, (consulté le )

- Centre des Musiques Traditionnelles Rhône Alpes, « “LE MONT PILAT” », sur cmtra.hypotheses.org, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Jérôme Sagnard, Jean-Claude Caira, Le Pilat, t. II, Alan Sutton, , 128 p. (ISBN 2813809705)

- Jean-Baptiste Martin, Dictionnaire du français régional du Pilat, Christine Bonneton, , 173 p. (ISBN 2862530948)

- Patrick Berlier, Le guide du Pilat et du Jarez, 18 fascicules, éditeurs : action graphique éditeur à partir de 1985, puis Actes Graphiques, 2000.Pilat Oueb, « Pilat.Oueb - Les guides de Patrick Berlier », sur Tourisme dans le Pilat (consulté le ).

_..JPG.webp)