Saint-Sauveur-en-Rue

Saint-Sauveur-en-Rue (en latin : Sancti Salvatoris et San Sevao en occitan du Nord-Vivarais) est une commune française située dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Saint-Sauveur-en-Rue | |

Vue générale du village dominé par la forêt de Taillard. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |

| Département | Loire |

| Arrondissement | Saint-Étienne |

| Intercommunalité | Communauté de communes des Monts du Pilat |

| Maire Mandat |

Robert Corvaisier 2020-2026 |

| Code postal | 42220 |

| Code commune | 42287 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Salvatorien |

| Population municipale |

1 086 hab. (2020 |

| Densité | 36 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 45° 16′ 14″ nord, 4° 29′ 45″ est |

| Altitude | Min. 600 m Max. 1 359 m |

| Superficie | 30,26 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton du Pilat |

| Localisation | |

C'est un ancien prieuré particulièrement important jusqu'à la Révolution Française.

Géographie

Localisation

Saint-Sauveur-en-Rue.

La commune est située au centre de plusieurs régions montagneuses : le Velay (côté Haute-Loire), le Vivarais (côté Ardèche) et le Pilat. Plus précisément, elle est localisée au pied du col de la République (1 161 m) et du col du Tracol (1 030 m), sur le contrefort du mont Pyfarat (1 381 m).

La commune est incluse dans le parc naturel régional du Pilat ; elle se trouve sur la ligne de partage des eaux entre le Rhône et la Loire.

Le clocher du village est à environ 3 km à vol d'oiseau des départements de l'Ardèche et de la Haute-Loire.

Le territoire de la commune de Saint-Sauveur-en-Rue abrite la source de la Déôme, rivière du bassin du Rhône, traversant la ville d'Annonay.

Communes limitrophes

Voies de communication et transports

- Voies routières

- D 503 : relie le village au Tracol, en direction de Riotord D 501 et d'Yssingeaux, elle prend ensuite la direction de Bourg-Argental, et de la rive droite du Rhône à Saint-Pierre-de-Bœuf ;

- D 22 : relie le village au col de la République D 28, RN 82 (D 1082), en direction Saint-Genest-Malifaux, Saint-Étienne ; et monte aussi à Burdignes (D 29), elle croise la D 503 sur la place Guétat ;

- D 74 : prend sa bifurcation au Tracol sur la D 503 et va en direction de Saint-Régis-du-Coin et de Marlhes (D 28 vers le col de la République).

- Voie rapide et autoroute les plus proches : N 88, A7 :

- Transports en commun

- Ligne locale : Saint-Sauveur-en-Rue - Bourg-Argental

- Ligne 122 : Saint-Étienne-Annonay via Bourg Argental

Les sentiers de grandes randonnées :

- GR65 : Elle reprend principalement l'ancien tracé de la ligne ferroviaire, elle suit le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (en direction de l'est : Bourg-Argental, en direction de l'ouest : L'Auvergne, Le Puy)

- GR42 : Elle passe à l'est de la commune et croise la GR65 au niveau du hameau du "Cognet", au nord, elle va en direction de Saint-Étienne, au sud, elle traverse l'Ardèche pour se rendre à Avignon.

- GR7 : Elle croise la GR65 à Séguille dans la forêt de Taillard au-dessus du Tracol, elle provient du col de la République et va vers l'Ardèche et vers les Pyrénées.

Urbanisme

Typologie

Saint-Sauveur-en-Rue est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3]. La commune est en outre hors attraction des villes[4] - [5].

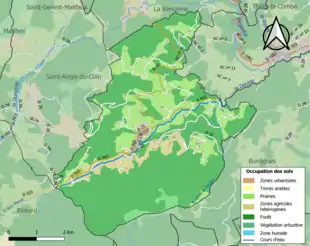

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (67,7 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (67,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (65,9 %), prairies (24,8 %), zones agricoles hétérogènes (6,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,8 %), zones urbanisées (1,3 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Projet éolien

Un projet éolien est en cours sur le suc des Trois-Chiens et les Cimes, sur la forêt de Taillard.

Via Fluvia

Le projet d'une voie-verte est en cours sur l'ancienne ligne ferroviaire. Elle reliera la vallée de la Loire à la vallée du Rhône. Ce projet permettra de développer le tourisme sur le territoire.

Toponymie

La commune ne possède aucun vestige de l'antiquité ou du haut Moyen Âge mais on peut s'apercevoir que, grâce à la toponymie des noms de hameaux ou de lieux, il y avait des populations, notamment celtes, sur le territoire de la commune. Par exemple, Vernaly, nom d'un hameau, provient du celte et veut dire « clairière des aulnes ». Lourbat, nom d'un autre hameau, signifie « orphelin »[7].

Chavojou semble avoir été un lieu de culte, à l’époque gallo-romaine : son nom dériverait du latin « cava », vallée creuse, et « jovis », autre façon de nommer Jupiter.

Depuis le Moyen Âge, le village a porté plusieurs noms : « Saint-Sauveur », « Saint-Sauveur-en-Rue » à partir de 1242 pour se différencier de Saint-Sauveur-en-Vocance, « Saint-Sauveur-en-Velay » car la paroisse était tournée sur le Velay, « Saint-Sauveur-en-Forez » à partir du XIVe siècle puis « Déôme » pendant la Révolution[7].

Histoire

Saint-Sauveur du XIXe siècle à aujourd'hui

Sous la Révolution, le , l’abbé Robert, curé de Saint-Sauveur-en-Rue, prêtre réfractaire ayant refusé de prêter serment, a été exécuté à Lyon après avoir clandestinement confessé beaucoup de prévenus[8].

En 1820, une nouvelle école est fondé par Marcellin Champagnat, c'est la deuxième alors de la congrégation des Frères Maristes. L'école existe toujours aujourd'hui en tant qu'école privé mixte.

Le , la commune de Saint-Régis-du-Coin est créé sur arrêté ministériel en scission de Saint-Sauveur (les Confins, Prélager, La Rouchouze) et Marlhes.

Saint-Sauveur-en-Rue a connu une certaine prospérité au début du XXe siècle avec l'exploitation de la forêt de Taillard pour les bois d'étayage des mines de Saint-Étienne toutes proches et pour le tissage d'unis pour l'impression.

Saint-Sauveur-en-Rue était alors desservi par le train (Ligne Saint-Rambert-d'Albon - Firminy) à partir de 1883 jusqu'en 1953. Contrairement aux villages voisins, la ligne de chemin de fer ne passait pas par le village mais à quelques centaines de mètres au-dessus.

Plusieurs usines sont construites notamment l'usine Jarrosson sur la route du Tracol et l'usine Vacher sur la route de Burdignes. Ce passé industriel reste présent dans le paysage avec les différents bâtiments et cheminées. Le village comptait alors une population au-delà des 2.000 habitants. L'usine Jarrosson ferma ses portes, à la suite des revendications sociale de 1936.

En 1898, Saint-Sauveur-en-Rue devient le nom officiel de la commune qui s'appelait avant cette date Saint-Sauveur.

L'église Sainte-Blaise a été reconstruite de 1898 à 1900 par Louis Sainte-Marie Perrin, un des architectes de la Basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon.

Au début des années 1970, une station de détection sismique a été érigée dans l'ancien tunnel ferroviaire de Badol, du nom du hameau situé à l'est de Saint-Sauveur-en-Rue. Son importance s'est accrue à partir de 1993[9]. Elle a été installée par l'institut de physique du globe de Strasbourg pour localiser et étudier les tremblements de terre, elle fait partie d'un réseau mondial de surveillance des séismes.

Aujourd'hui, Saint-Sauveur-en-Rue est principalement un « village dortoir » dont de nombreux habitants travaillent à Saint-Étienne, dans le bassin annonéen ou dans la vallée du Rhône ; quelques artisans et commerces de proximité y subsistent encore.

Les habitants de Saint-Sauveur-en-Rue sont surnommés « les Picatios d’âne » (expression d'occitan Nord-Vivarais qui signifie « pique cul d'âne », car c'était jadis le seul moyen de faire avancer les ânes de renfort sur la montée du Tracol).

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[10]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[11].

En 2020, la commune comptait 1 086 habitants[Note 2], en diminution de 2,95 % par rapport à 2014 (Loire : +1,48 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

La commune de Saint-Régis-du-Coin n’existait pas avant 1832, Saint-Sauveur partageait donc Saint-Régis-du-Coin avec Marlhes.

Manifestations culturelles et festivités

Les principales festivités de Saint-Sauveur-en-Rue sont :

- durant l'été, la Fête des « Picatios » aborde chaque année des thèmes différents ;

- les 13 et , l'amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Sauveur organise le feu d'artifice suivi d'un bal et le lendemain un concours de pétanque ;

- vers la mi-août, marché nocturne ;

- le 3e dimanche de septembre, la Taillardine, parcours de marche et VTT, a lieu traditionnellement dans la forêt de Taillard ;

- en août, la vogue des classards (manèges, bal, etc.) ;

- en décembre, le Téléthon.

Lieux et services publics

- Une école publique

- Une école privée mixte

- Une salle des fêtes

- Une agence postale

- Un boulodrome

- Un gymnase

Activités

Sports

Saint-Sauveur a un club sportif depuis 1967 : l'OCS (Olympique Club de Saint-Sauveur). Une centaine de licenciés pratique le handball au niveau départemental avec différentes sections selon les âges. Il y a aussi la présence d'une dizaine de licenciés qui pratique du volley-ball ,la gymnastique et la pétanque.

Saint-Sauveur possède un gymnase et un boulodrome intérieur et plein-air (terrain de la Gare).

Le village possède aussi un club de Boule lyonnaise appelé "La Boule de Taillard".

Différentes autres activités sont exercés comme le futsal par exemple.

Des sports de nature sont pratiqués comme le VTT, la randonnée pédestre (chemins balisés) et le ski de fond avec les domaines nordiques de Saint-Régis-du-Coin et de Burdignes.

Économie

Le village a perdu au fil du temps la majorité de son activité industrielle. Aujourd'hui, les artisans restent tout de même nombreux, notamment dans le domaine du bois et de la construction. L'agriculture reste importante, avec des GAEC sur tout le territoire de la commune.

Une zone d'activité est présente dans le secteur du Perthuis au bord de la D 503. Une nouvelle zone est en projet entre les deux plus grosses friches industrielles du village sur la route de Burdignes.

Il y a une grande activité tertiaire sur le village, notamment grâce à la présence des la Maison d’Accueil Spécialisée du Rosier Blanc et à la maison de retraite de la Tour des Cèdres.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Notre-Dame de la Salette, statue située en direction de La Côte et surplombant le village.

Clocher de l'église Saint Blaise à Saint Sauveur en Rue.

Clocher de l'église Saint Blaise à Saint Sauveur en Rue. - Vestige de l'ancienne fortification : La Pietà, dans la rue au-dessus du gymnase, près de l'ancienne porte est du village ; le mur entre le gymnase et la Place Guetat est probablement un vestige de ces fortifications ; la tour de la maison de retraite est une ancienne tour de guet.

- La Pierre des Trois-Évêques, située près du hameau de Gimel, semble avoir été utilisée comme limite entre plusieurs territoires ; elle marquait, à l'époque gallo-romaine, la frontière entre trois grandes provinces : Gaule lyonnaise, Gaule narbonnaise et Gaule aquitaine ; sous Charlemagne, elle servait de frontière entre l'Aquitaine, la Provence et la Bourgogne ; elle a ainsi servi de démarcation lors du partage de l'empire en 843 ; au Moyen Âge, elle délimitait les archidiocèses de Lyon, Vienne et du Puy. C'est vraisemblablement de cette particularité que vient son nom, les évêques pouvaient ainsi se rassembler sur cette pierre sans quitter leur évêché ; il est cependant peu probable que de telles réunions aient eu lieu..

- Le Rocher de Garde.

- Plusieurs châteaux entourent le village, notamment le château de Ru et le château de Bobigneux.

- L'église paroissiale Saint-Sauveur, édifice datant d'environ 1115[14], possède de nombreux chapiteaux sculptés classés MH au titre d'objets[15], a fait l'objet de travaux important au XXe siècle ; aujourd'hui c'est un lieu de culte de la paroisse catholique Saint-Régis-d'Argental. Son clocher compte 6 cloches et a la particularité aujourd'hui d'annoncer les décès dans la commune en sonnant une mélodie différente pour les hommes et pour les femmes suivie de l'âge tapé au tocsin.

- Vestiges de la ligne de chemin de fer entre Firminy, Bourg-Argental, Annonay et Saint-Rambert-d'Albon :

Église Saint-Blaise construite à la fin du XIe siècle et rénovée en 1900.

Église Saint-Blaise construite à la fin du XIe siècle et rénovée en 1900.- le tunnel de Badol (environ 650 m de long) qui abrite une station sismique ;

- le tunnel de la Grange (environ 700 m de long), situé après le viaduc de la Poulette ;

- le tunnel de Bouard (environ 650 m de long) ;

- le tunnel du Tracol (environ 2 300 m de long) dans lequel vivent des espèces de chauves-souris en danger d'extinction ;

- le viaduc de la Poulette (110 m de long et 65 m de haut).

- Il y a aussi la présence de friches industrielles, qui sont en cours de réhabilitation pour le domaine associatif.

Sites écologiques et panoramas

- Forêt de Taillard

- La tourbière de Gimel et le plateau de Panère à Saint-Régis-du-Coin. De là, on peut voir la vallée du Rhône, et les différentes communes en contrebas de la vallée de la Déôme.

- Depuis le Tracol, le panorama s'ouvre sur les volcans d'Auvergne et les Alpes.

- Des chaos constitués d'arènes granitiques dues à l'altération de la roche par l'eau, parsèment les hauteurs autour du village.

Personnalités liées à la commune

- Saint Jean-François Régis (1597-1640) : il est passé par le prieuré, dans le hameau de Coin, futur village de Saint-Régis-du-Coin.

- Abbé Soutrenon (1766-1831) : il est né au hameau de la Grange de Vidal. Il est arrêté le et condamné à la déportation. L'abbé Soutrenon, homme de forte résistance physique, réussit à survivre à ce calvaire et il est libéré le . Il regagne incognito le hameau de la Grange de Vidal. Il est nommé curé de Saint-Sauveur en 1818 et le reste jusqu'à sa mort en 1831. On lui doit la fondation de l'école des Frères Maristes.

- Saint Marcellin Champagnat (1789-1840) : il a créé un établissement mariste en 1820 dans le village, ses parents se sont mariés à l'église de Saint-Sauveur. Il va y vivre deux ans dans son enfance puisque sa mère est originaire du village. Il va souvent se confesser à l'abbé Soutrenon qui exerce à Saint-Sauveur, et qui va notamment lui apprendre l'histoire du prieuré.

- Étienne Rouchouze (1798-1843) : missionnaire, sa maison natale au lieu-dit Chazeau existe encore.

- Mère Béatrix (1874-1950) : née à Saint-Sauveur, elle a fait partie de la communauté de Saint-Paul de Chartres, et est partie pendant de longues années en mission en Corée du Sud. Durant l'éclatement de la guerre de Corée, elle se fait arrêter par les troupes communistes nord-coréennes et est déportée dans un camp de concentration. Elle participe à la marche de la mort de ces camps en 1950 dont elle y laissera sa vie. Son décès n'est connu que 3 ans plus tard lors de la fin de la guerre. L’archevêque de Séoul a déposé un dossier auprès du Vatican pour sa canonisation en [16].

Galerie photos

Lavoir se situant sur la place Guétat, dans le village.

Lavoir se situant sur la place Guétat, dans le village. Ancienne porte dans le village médiéval, construite vers 1390, on ne sait pas si elle servait de porte d'entrée ou si elle était dans l'enceinte de la cité.

Ancienne porte dans le village médiéval, construite vers 1390, on ne sait pas si elle servait de porte d'entrée ou si elle était dans l'enceinte de la cité. Vue de la forêt de Taillard et du mont Pyfarat (1 381 m) qui domine le village et la vallée de la Déôme.

Vue de la forêt de Taillard et du mont Pyfarat (1 381 m) qui domine le village et la vallée de la Déôme. Viaduc de La Poulette, l'un des vestiges les plus remarquables sur la commune de l'ancienne ligne ferroviaire.

Viaduc de La Poulette, l'un des vestiges les plus remarquables sur la commune de l'ancienne ligne ferroviaire.

Voir Aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Grande Encyclopédie du Forez (4323-5), Archive Départemental de la Loire.

- Paul Richard, Lyon Sacré, imprimerie J. Vernay, Lyon, 1914

- geoscope.ipgp.fr Observatoire Géoscope.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Dictionnaire topographique du département de la Loire, J.E. Dufour, 1946

- Base Mérimée Ministère de la Culture

- « Le Progrès-Décédée en 1950 en Corée, mère Béatrix sur le chemin de la béatification », sur Le Progrès, (consulté le ).