Saint-Martin-la-Plaine

Saint-Martin-la-Plaine est une commune française, du département de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ses habitants sont appelés les Saint Martinaires. Elle est située dans le Jarez, entre Saint-Étienne à l'ouest et Lyon à l'est, et face au massif du Pilat. Avec 3 686 habitants en 2010, elle connaît une progression démographique forte.

| Saint-Martin-la-Plaine | |||||

| |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Loire | ||||

| Arrondissement | Saint-Étienne | ||||

| Intercommunalité | Saint-Étienne Métropole | ||||

| Maire Mandat |

Martial Fauchet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 42800 | ||||

| Code commune | 42259 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint Martinaires | ||||

| Population municipale |

3 799 hab. (2020 |

||||

| Densité | 392 hab./km2 | ||||

| Population agglomération |

375 389 hab. (2020) | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 32′ 48″ nord, 4° 35′ 36″ est | ||||

| Altitude | Min. 257 m Max. 630 m |

||||

| Superficie | 9,7 km2 | ||||

| Type | Commune urbaine | ||||

| Unité urbaine | Saint-Étienne (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Lyon (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Rive-de-Gier | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Loire

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | saintmartinlaplaine.fr/ | ||||

La présence de nombreux réseaux de transport et sa situation géographique à mi-chemin des deux villes en font une commune attractive entre ces deux pôles urbains de la région Rhône-Alpes dont elle devient une banlieue résidentielle. La commune est également connue pour abriter un parc zoologique.

Géographie

Situation

La commune est située au sud du département de la Loire, à 5 km de Rive-de-Gier[1], à 28 km à l'est de Saint-Étienne[2] et à 41 km au sud-ouest de Lyon[3].

Géologie et relief

.JPG.webp)

Le territoire communal, d'une superficie de 9,7 km2[4], est localisé au sud-ouest du Plateau lyonnais[5], en bordure du talus qui domine la dépression du Gier. Il est dominé au nord par l'escarpement du massif du Châtelard qui appartient à la ligne de crêtes des monts du Lyonnais. Il en résulte un fort dénivelé de 630 mètres d'altitude au nord, à 257 mètres[4] au contact du bassin houiller du Gier.

L'encaissement des cours d'eau affluents du Gier est un autre caractère du paysage. Les vallées du Bozançon et du Feloin (qui correspondent en partie aux limites communales) et d'autres ruisseaux de moindre gabarit, entaillent profondément les terrains métamorphiques du plateau, en raison de la forte pente du talus et de la proximité du Rhône dont le niveau de base est inférieur à 200 mètres d'altitude.

Le site offre une combinaison de terroirs orientés en majorité au sud-est, bénéficiant d'un ensoleillement qui a longtemps favorisé la culture de la vigne, remplacée depuis plusieurs décennies par des vergers ou dominent les cerisiers. Les versants d'envers sont le domaine de la polyculture ou de la prairie. La rurbanisation s'accompagne d'une transformation du paysage où le bâti pavillonnaire l'emporte sur les terres agricoles sur les pentes qui dominent la vallée.

Climat

Comme dans l'ensemble de la région lyonnaise, le climat y est de type est de type océanique dégradé (selon les critères de la classification de Köppen). Il présente cependant un caractère continental assez marqué avec des hivers parfois rigoureux (gelées fortes et chutes de neige épisodiques) et des influences méditerranéennes avec des périodes de sécheresse estivale qui alternent avec des épisodes orageux. Le territoire de la commune, située en bordure orientale des monts du Lyonnais, profite d'une position d'abri par rapport aux vents dominants l'ouest. Il est par contre exposé à l'affrontement des masses d'air continentales et méditerranéennes canalisées par l'encaissement des vallées de la Saône et du Rhône. Il en résulte une grande variabilité du temps qui ne permet pas aux moyennes climatiques de rendre compte de la réalité des intempéries qui s'y succèdent : orages violents et sécheresse de l'été, épisodes neigeux ou gelées succédant à un printemps précoce…

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 | 16 | 12 | 9 | 4 | 2 | 7,9 |

| Température moyenne (°C) | 3 | 4,5 | 8,5 | 12,5 | 15 | 19 | 21,5 | 21,5 | 17 | 13 | 7 | 4,5 | 12,25 |

| Température maximale moyenne (°C) | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 24 | 27 | 27 | 22 | 17 | 10 | 7 | 16,3 |

| Précipitations (mm) | 38,2 | 34,3 | 33,1 | 59,7 | 59,5 | 50,8 | 45,3 | 50,3 | 65,2 | 82,9 | 67,8 | 43,3 | 630,4 |

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

6 0 38,2 | 8 1 34,3 | 13 4 33,1 | 15 6 59,7 | 20 10 59,5 | 24 14 50,8 | 27 16 45,3 | 27 16 50,3 | 22 12 65,2 | 17 9 82,9 | 10 4 67,8 | 7 2 43,3 |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

La station climatique la plus proche dans le département de la Loire est celle d'Andrézieux-Bouthéon, située près de Saint-Étienne.

| Ville | Ensoleillement | Pluie | Neige | Orage | Brouillard |

|---|---|---|---|---|---|

| Paris | 1 797 h/an | 642 mm/an | 15 j/an | 19 j/an | 13 j/an |

| Nice | 2 694 h/an | 767 mm/an | 1 j/an | 31 j/an | 1 j/an |

| Strasbourg | 1 637 h/an | 610 mm/an | 30 j/an | 29 j/an | 65 j/an |

| Saint-Martin-la-Plaine | … h/an | … mm/an | … j/an | … j/an | … j/an |

| Moyenne nationale | 1 973 h/an | 770 mm/an | 14 j/an | 22 j/an | 40 j/an |

Hydrographie

Le territoire communal n'est pas traversé par des cours d'eau d'importance notable. On peut cependant signaler plusieurs petits ruisseaux intégrés dans le bassin versant du Gier, affluent de la rive droite du Rhône.

Voies de communication et transports

À presque mi-chemin de Saint-Étienne et de Lyon, les habitants de la commune bénéficient de la proximité du réseau de communications de la vallée du Gier desservie par la voie ferrée et l'autoroute. Malgré la densité du trafic, c'est un facteur attractif pour les populations urbaines en quête d'espaces verts, d'où une croissance démographique dynamique.

L'autoroute A47 est accessible à 4 km par l'échangeur du Sardon en direction de Saint-Étienne et par l'échangeur de « La Madeleine » en direction de Givors et Lyon. La D 42 permet d'accéder à l'ouest lyonnais par le plateau de Mornant et la à Saint-Chamond en parcourant la vallée. Le projet d'autoroute A45 de Saint-Étienne à Lyon traverse la commune dans sa partie nord.

La desserte ferroviaire en direction de la gare de Saint-Étienne-Châteaucreux et en direction de Lyon vers la gare de Lyon-Part-Dieu et de Lyon-Perrache est assurée à partir de Rive-de-Gier par plus de 70 allers-retours par jour ouvrable.

Depuis , une ligne régulière de transports en commun (ligne 45), exploitée par Blumat et Chazot pour le compte de Saint-Étienne Métropole, permet de relier Saint-Martin à Rive-de-Gier en moins de 15 minutes, et cela de 6 h10 à 20 h30 avec neuf allers et sept retours. Les principaux arrêts sur le territoire de la commune sont La Catonnière, La Durantière, Les Abricotiers, La Ronze, Le Patuel et Le Bourg.

Urbanisme

Typologie

Saint-Martin-la-Plaine est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [7] - [8] - [9]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Étienne, une agglomération inter-départementale regroupant 32 communes[10] et 375 389 habitants en 2020, dont elle est une commune de la banlieue[11] - [12].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Lyon dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 398 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[13] - [14].

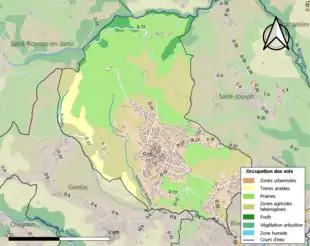

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (73,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (76,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (39,6 %), zones agricoles hétérogènes (28,2 %), zones urbanisées (23 %), cultures permanentes (5,3 %), forêts (3,8 %)[15].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Logement

En 2009, les 1 482 logements de la commune sont à 95,4 % des résidences principales, pour la plupart des villas ou des maisons de ville. Il y a 48 logements vacants en 2008 contre 64 en 1999[16]. Les habitants sont majoritairement propriétaires (78,9 %) et 19,9 % sont locataires[17].

Plus de la moitié (62,4 %) des ménages en 2008 occupent leur résidence principale depuis dix ans ou plus[18].

Sur le total des 1 414 résidences principales, 748 (45,0 %) possèdent plus de cinq pièces[19]. Le nombre moyen de pièces se situe à 4,7 en 2009[20].

La très grande majorité des résidences (98,3 %) possèdent une salle de bain disposant d'une baignoire ou d'une douche. Pour le chauffage, seules 24,0 % des résidences possèdent un chauffage individuel tout électrique, 60,1 % possèdent un chauffage central individuel[21].

Enfin, 78,0 % des résidences possèdent au moins un emplacement de stationnement et 92,7 % des ménages sont équipés d'au moins une automobile[22].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Pendant l'Antiquité, la région était habitée par les Celtes de la tribu des Ségusiaves qui sont passés sous le contrôle des Romains à la suite de la conquête de la Gaule par Jules César. Hormis quelques centres urbains comme Lugdunum ou Forum ségusiavorum (Feurs) le peuplement était faible et discontinu mais de longues files de mulets parcouraient les sentiers de montagne sur le trajet qui reliait Vienne et le Rhône à Feurs et Roanne sur la Loire.

Les vestiges encore visibles sur le territoire de la commune correspondent au tracé de l'aqueduc du Gier et révèlent surtout l'emprise romaine autour de Lugdunum sur un espace qui n'était pas encore très exploité et habité.

De la christianisation à la féodalité

Après le déclin de l'Empire romain, la région était dominée par les Burgondes. L'abandon des villes a entraîné celui des infrastructures : l'aqueduc et les routes n'étaient plus entretenus. Les populations rurales gagnées par la christianisation se sont regroupées en communautés appelées paroisses. Souvent ancêtres des communes actuelles, elles exploitent un terroir au contour bien délimité et constituent la cellule de base de la vie religieuse, économique et sociale jusqu'en 1789.

Les limites de la paroisse n'ont pas été modifiées jusqu'à la création de la commune en 1790. Elles allaient du Feloin au Bozançon, affluents de la rive gauche du Gier, lequel en formait la limite à l'est.

En 984, le nom de Saint Martin le Planitie ou le Plaintié[23], apparaît pour la première fois dans un cartulaire. Le patronyme de saint Martin de Tours, a été adopté par de nombreuses paroisses au moment de l'évangélisation de la Gaule. Mais c'est seulement au XVIIe siècle que l'appellation Saint Martin la Plaine est définitivement fixée sur un territoire dont la topographie ne correspond pas à celle d'une plaine. Le plaintié que l'on retrouve plus tard sous la forme de la plaigne ou la plagne désigne plutôt le plant (cep de vigne) ou le planté (de vignes), sens qui semble plus proche de ce qui fut longtemps une production importante du village.

Paroisse de l'archidiocèse de Lyon, Saint-Martin-la-Plaine faisait partie au début du Moyen Âge d'une région frontière située à la marge occidentale du Saint-Empire romain germanique[24]. Les terres du Royaume des Burgondes étant revenues en héritage à Otton Ier du Saint-Empire, celui-ci fit des chanoines de l'église de Lyon les suzerains temporels de la ville et des territoires adjacents. Frédéric Barberousse, affranchit la ville par la Bulle d'or de 1167 et céda en même temps une grande partie de ses droits suzerains aux archevêques.

C'est ainsi qu'entre 1203 et 1226 que Renaud de Forez, devenu archevêque de Lyon, fit fortifier de nombreux villages ou villes du Comté de Lyon dont le bourg de Saint-Martin-la-Plaine ainsi que Rive-de-Gier, Saint-Andéol-le-Château, probablement Saint-Genis-Terrenoire (Genilac) afin de les protéger de diverses menaces extérieures et montrer sa puissance à ses rivaux et voisins, en particulier, la famille de Roussillon installée à Riverie et Châteauneuf (Loire). Il fit creuser les fossés, élever les murailles, un donjon. Le plan actuel du centre du village en garde la marque avec un tracé du rempart encore lisible et la poterne principale qui s'ouvre sur le chemin qui conduisait à Rive-de-Gier. À l'intérieur les maisons basses et serrées ne pouvaient pas abriter tous les habitants qui étaient souvent installés le long des chemins ou dans des hameaux dont les noms sont restés les mêmes. Le suzerain direct était un chanoine obédiencier du chapitre de la primatiale Saint-Jean de Lyon. seigneur non résident, il était représenté dans le village par un capitaine-châtelain, détenteur d'un office de police et de justice (entretien des voies et des murailles, sécurité publique, ban, etc.) et de la levée des impôts. Lorsqu'en 1312, Philippe le bel établit définitivement sa souveraineté sur le Lyonnais cette administration locale n'a pas changé et est restée en place jusqu'à la Révolution française.

Les habitants, paysans, en majorité, étaient des tenanciers libres qui disposaient de leurs biens moyennant le paiement du cens annuel au seigneur foncier. Ils pratiquaient une polyculture adaptée aux conditions locales, sans assolement collectif. Compte tenu de l'exposition favorable des versants, ils consacraient environ 25 % du terroir à la viticulture. Le paysage se présentait comme une mosaïque de vignes, jardins, champs cultivés, prairies ou bois à une époque où les grandes propriétés foncières d'origine lyonnaise n'étaient pas encore constituées. Certains, encouragés par les chanoines obédienciers commençaient à exploiter le charbon de terre utilisé dès cette époque comme combustible.

Les Hospitaliers

On trouvait sur le territoire de la paroisse un hôpital[25], cité dans un livre terrier de 1351, dépendant peut-être de la Commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Chazelles-sur-Lyon, auquel cas il s'agit du membre de La Roussillière, paroisse de Saint-Maurice-sur-Dargoire qui possédait des terres ainsi que des rentes féodales et foncières avec directe sur celle de Saint-Martin-la-Plaine[26] et qui fait partie aujourd'hui de la commune de Chabanière.

Sous le signe de l'or et du charbon

L'exploitation de la houille a été encouragée dès le XVe siècle par les chanoines de Lyon, conseillés par Jacques Cœur. Dans leur fiefs, ils ont acquis des droits d'exploitation dans des carrières ou perrières situées sur des affleurements superficiels du bassin houiller du Gier. D'abord utilisé comme combustible domestique, le charbon de terre extrait à la Catonnière ou aux Grandes Flaches a servi à chauffer des forges (métallurgie) artisanales où l'on transformait en chaînes et clous les fers en provenance des fonderies installées près du Gier.

La découverte à la fin du XVIe siècle, près de la vallée du Bozançon (actuellement sur la commune de Saint-Joseph (Loire)), d'un filon de quartz aurifère aurait permis d'offrir une coupe d'or à l'occasion du mariage à Lyon d'Henri IV et de Marie de Médicis[27], mais la faible teneur de ce gîte minéral explique la disparition de toute trace d'exploitation après 1625.

Place du Marché, aujourd'hui rue du 11-Novembre.

Place du Marché, aujourd'hui rue du 11-Novembre. Vue générale depuis la Grande Terre.

Vue générale depuis la Grande Terre. Place de l'Église.

Place de l'Église. Place de l'Église.

Place de l'Église. Place du poids public.

Place du poids public.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Ce tableau est en cours de réalisation il doit être complété selon le modèle proposé par la page Projet:Communes de France/Conseils pour la rédaction paragraphe 5.1 Tendances politiques et résultats Les chiffres du tableau doivent correspondre aux résultats officiels obtenus dans la commune.

| Élections présidentielles, résultats des deuxièmes tours. | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Année | Élu | Battu | Participation | ||||

| 2002 | % | Jacques Chirac | RPR | % | Jean-Marie Le Pen | FN | 79,71 % [28] |

| 2007 | % | Nicolas Sarkozy | UMP | % | Ségolène Royal | PS | 87,39 % [29] |

| 2012 | % | François Hollande | PS | % | Nicolas Sarkozy | UMP | 83,12 % [30] |

| 2017 | % | Emmanuel Macron | EM | % | Marine Le Pen | FN | % [31] |

| 2022 | % | Emmanuel Macron | LREM | % | Marine Le Pen | RN | % [32] |

| Élections législatives, résultats des deux meilleurs scores du dernier tour de scrutin. | |||||||

| Année | Élu | Battu | Participation | ||||

| 2002 | 57,58 % | François Rochebloine | UDF | 42,42 % | Christiane Farigoule | PS | 59,22 % [33] |

| 2007 | 56,84 % | François Rochebloine élu au premier tour | Nouveau Centre | 43,16 % | Christiane Farigoule | PS | 59,21 % [34] |

| 2012 | 51,88 % | François Rochebloine | Nouveau Centre | 48,12 % | Philippe Kizirian | PS | 55,83 % [35] |

| 2017 | % | % | % [36] | ||||

| 2022 | % | % | % [37] | ||||

| Élections européennes, résultats des deux meilleurs scores. | |||||||

| Année | Liste 1re | Liste 2e | Participation | ||||

| 2004 | % | % | % [38] | ||||

| 2009 | % | % | % [39] | ||||

| 2014 | % | % | % [40] | ||||

| 2019 | % | % | % [41] | ||||

| Élections régionales, résultats des deux meilleurs scores. | |||||||

| Année | Liste 1re | Liste 2e | Participation | ||||

| 2004 | 54,02 % | LGA Jean-Jack Queyranne | PS | 33,98 % | Anne-Marie Comparini | UMP | 65,57 % [42] |

| 2010 | 52,60 % | LUG Jean-Jack Queyranne | PS | 31,43 % | Françoise Grossetête | UMP | 52,82 % [43] |

| 2015 | % | % | % [44] | ||||

| 2021 | % | % | % [45] | ||||

| Élections cantonales, résultats des deux meilleurs scores du dernier tour de scrutin. | |||||||

| Année | Élu | Battu | Participation | ||||

| 2001 | % | % | PS | % [46] | |||

| 2004 | 50,18 % | Jean-Claude Charvin élu au premier tour | UMP | 49,82 % | Jean Point | % [47] | |

| 2008 | % | % | % [48] | ||||

| 2011 | 68,06 % | Jean-Claude Charvin | UMP | 31,94 % | Robert Heyraud | Front national | 43,71 % [49] |

| Élections départementales, résultats des deux meilleurs scores du dernier tour de scrutin. | |||||||

| Année | Élus | Battus | Participation | ||||

| 2015 | % | % | % [50] | ||||

| 2021 | % | % | % [51] | ||||

| Référendums. | |||||||

| Année | Oui (national) | Non (national) | Participation | ||||

| 1992 | 63,59 % (51,04 %) | 36,41 % (48,96 %) | 75,11 % [52] | ||||

| 2000 | % (73,21 %) | % (26,79 %) | % [53] | ||||

| 2005 | 45,37 % (45,33 %) | 54,63 % (54,67 %) | 75,51 % [54] | ||||

Administration municipale

En 1865 la mairie fut installée dans la partie non détruite de l'ancienne église, à moitié démolie au XIXe siècle et aujourd'hui utilisée par la bibliothèque, place du 8-Mai-1945. Depuis 1973, elle occupe avec le bureau de poste, le château de Pré-Bayard, cédé à la commune par les descendants de Jean-Marie Marrel.

Le nombre d'habitants de la commune étant compris entre 2 500 et 3 499 lors du dernier recensement utilisé pour les élections municipales, le nombre de membres du conseil municipal est de 23[55]. La commune a mis en place un conseil des jeunes.

Liste des maires

Depuis 1871, à l'exception de la période du gouvernement de Vichy, les maires de communes de moins de 20 000 habitants sont élus par le conseil municipal. Auparavant ils étaient désignés par le préfet[56].

Depuis 1948, huit maires se sont succédé :

Intercommunalités

La commune de Saint-Martin-la-Plaine adhère à Saint-Étienne Métropole depuis 2001. Saint-Étienne Métropole est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Son organisation se rapproche de celle d'une commune. Chaque collectivité adhérente dispose d'un nombre de sièges proportionnel au nombre des habitants. Ses compétences concernent le développement économique, l'aménagement du territoire, l'enseignement et l'éducation, les équipements sportifs et culturels, l'environnement et le cadre de vie, les transports.

Saint-Martin-la-Plaine relève aussi du syndicat intercommunal du pays du Gier[59], qui est l'héritier de la « Conférence intercommunale » organisée par les communes de la Vallée du Gier au cours des années 1980. De treize adhérents en 1986, la « Conférence » se transforme en « Syndicat Intercommunal » regroupant 23 communes en 1995. Ses missions concernent la promotion du territoire, la vie sociale et culturelle, l'agriculture, le tourisme, l'environnement…

Circonscriptions administratives

Saint-Martin-la-Plaine est située dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes et dans le canton de Rive-de-Gier qui totalisait 26 521 habitants en 1999. Le canton fait partie de la troisième circonscription de la Loire et de l'arrondissement de Saint-Étienne.

Instances judiciaires et administratives

Saint-Martin-la-Plaine fait partie de la juridiction d’instance de Rive-de-Gier et de grande instance ainsi que de commerce de Saint-Étienne.

Jumelages et partenariats

no 1 Das Rathaus (hôtel de ville).

no 1 Das Rathaus (hôtel de ville). no 2 Der Teufeltisch (la table du diable).

no 2 Der Teufeltisch (la table du diable). no 3 Das Wappen (le blason).

no 3 Das Wappen (le blason). no 4 St.Georg Pfarrkirche (église réformée Saint-George).

no 4 St.Georg Pfarrkirche (église réformée Saint-George).

Markt Igensdorf[60] est une commune située dans le Land de Bavière près de Nuremberg. Le traité officiel de jumelage a été signé le . Depuis des échanges réguliers ont lieu entre les deux communes.

Population et société

Évolution démographique

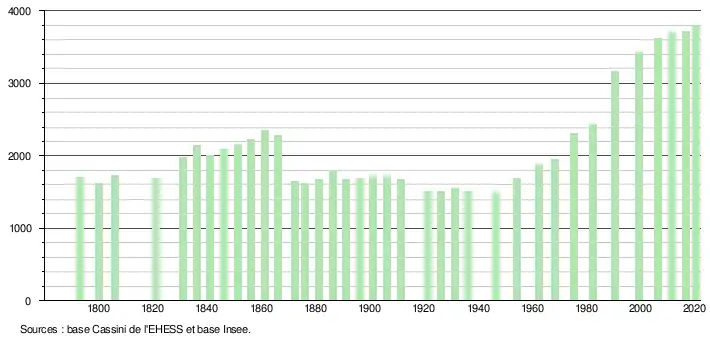

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[61]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[62].

En 2020, la commune comptait 3 799 habitants[Note 3], en augmentation de 1,6 % par rapport à 2014 (Loire : +1,48 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

La lecture du tableau doit tenir compte des modifications intervenues dans le découpage territorial : jusqu'en 1840, la superficie communale était presque double de l'étendue actuelle avant le détachement du quartier Saint-Jean (1841) puis d'une partie du hameau des Vernes au profit de Rive-de-Gier et de la sécession de Saint-Joseph en 1867.

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 35,6 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (35,0 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 24,0 % la même année, alors qu'il est de 28,4 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 875 hommes pour 1 914 femmes, soit un taux de 50,51 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,65 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

L'origine des écoles

Avant la loi Guizot de 1833, les communes n'étaient pas obligées d'entretenir une école, ce qui ne signifiait pas absence d'instruction et d'éducation. Dès la fin du XVIIe siècle, on trouve à Saint-Martin, la trace d'une petite école tenue par un laïc qui recevait probablement les enfants chez lui. Les Sœurs de la doctrine chrétienne de Rive-de-Gier enseignaient aussi dans une maison qu'elles possédaient au bourg, avant la Révolution. En 1804, dom Norbert Baumann, chartreux, originaire du prieuré de Sainte-Croix-en-Jarez, réfugié à Saint-Martin-la-Plaine pendant la Terreur, acheta un terrain à La Sicardière pour y construire le couvent et la première école paroissiale de filles. Elle a été tenue par la suite par les religieuses de l'Enfant-Jésus du Puy.

À partir de 1834, chaque commune de plus de 500 habitants doit entretenir une école. En 1839, la première école communale de garçons a été construite sur un terrain situé près de la Croix de Fer, grâce à un don du curé Balmon. Elle comportait également un petit pensionnat. Le maître rémunéré par la commune pouvait être un religieux.

Entre 1880 et 1882, lois Jules Ferry rendent l'enseignement primaire gratuit, laïque et obligatoire. L'école publique des garçons est restée dans les bâtiments construits en 1839 et la commune a entrepris la construction d'une école de filles qui a ouvert en 1892.

En réponse à la laïcisation de l'enseignement public, les frères maristes ont ouvert en 1888, grâce à des dons privés, une école de garçons destinée à remplacer l'ancien pensionnat.

Établissements éducatifs actuels

La commune relève de académie de Lyon. Les écoles primaires dépendent de Inspection académique de la Loire. La commune administre une école primaire installée dans les bâtiments construits en 1892, agrandis et rénovés et une nouvelle école maternelle, inaugurée en 2008.

L'enseignement privé primaire est représenté par l'école Les Marelles, issue de la fusion de l'école de garçons fondée par les frères maristes et de l'école de filles, auparavant dirigée par les religieuses de l'Enfant-Jésus. C'est un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État géré par un OGEC ou organisme de gestion de l'enseignement catholique. Elle compte six classes de la maternelle au CM2.

Pour continuer leurs études, les élèves peuvent fréquenter les collèges et lycées publics ou privés de Rive-de-Gier ou des environs grâce au service de transport scolaire.

Manifestations culturelles et festivités

La Maison des jeunes et de la culture porte le nom de René-Charre, maire décédé en 1989. Sa création[67] est due à l'initiative des scouts du village qui au début des années 1960 avaient décidé de créer un foyer pour les jeunes de 14 à 18 ans. Le premier local était une salle paroissiale vétuste. Après avoir adhéré à la fédération des MJC, la municipalité construisit en 1966 un local préfabriqué, qui fut le point de départ de l'équipement actuel[68].

Les fêtes

La Vogue (fête), terme dérivé de « voto » ou fête votive[69] désigne dans la région lyonnaise, la fête patronale. Elle avait lieu traditionnellement le , jour de la Saint-Martin de Tours. Dès le samedi précédent, les conscrits, accompagnés de musiciens vendaient des brioches. Le lendemain, se déroulait une course de chevaux de trait dans un pré, suivie du « cassage des bertes » (pots en terre) au centre du village, etc. La fête foraine était accompagnée d'un bal, des manèges, des tirs. Cette fête a perdu beaucoup de son impact social mais quelques attractions foraines en perpétuent la tradition au cours de la première quinzaine de novembre.

La première Fête de la Forge a été organisée en 1996. Le but était de produire la plus longue chaîne forgée du monde et d'en revendre chaque maillon afin de recueillir des fonds pour une association de lutte contre la mucoviscidose. De nombreux forgerons se sont rassemblés pour réussir cet exploit et le faire homologuer par le Livre Guinness des records. Ce rassemblement se renouvelle chaque année au mois de mai sur un thème différent. Les artisans présents, venus de la France entière et parfois de l'étranger doivent réaliser ensemble un œuvre qui est ensuite offerte à la commune.

Santé

Aucun équipement hospitalier n'est implanté sur la commune. L'établissement le plus proche est le Centre hospitalier du Pays de Gier[70] dont les services sont implantés sur les communes de Saint-Chamond et Rive-de-Gier. La commune compte actuellement deux cabinets de médecine générale, un chirurgien-dentiste, un cabinet de kinésithérapie, un cabinet de soins infirmiers, une pharmacie. Il n'y a pas actuellement sur la commune d'établissement d'accueil pour les personnes âgées ou handicapées ; elles peuvent cependant bénéficier de prestations à domicile ou des équipements des communes proches.

Les infrastructures

La halle des sports a été construite à proximité de la M.J.C. après 1990. C'est un équipement polyvalent utilisé à la fois par les scolaires et les clubs sportifs présents sur la commune.

Le terrain de football se trouve à proximité immédiate. La piscine intercommunale se trouve à 3 kilomètres du bourg, à Gravenand sur le territoire de la commune voisine de Genilac.

Les activités sportives

La commune dispose d'un club de basket[71].

Crèches et centre de loisirs

À l'aube du XXIe siècle, l'offre de services concernant l'enfance s'est beaucoup améliorée. Avant 2003, seuls les modes de garde privés, insuffisants par rapport à la pression démographique, étaient proposés sur la commune.

La crèche municipale Le P'tit Martin a ouvert ses portes en . Initialement prévue sur une friche industrielle au centre du village elle a été construite, à l'initiative de la municipalité élue en 2001, dans le parc du château du Plantier avec l'aide de subventions du conseil général de la Loire et de la caisse d'allocations familiales (France) de la Loire. Depuis une crèche privée Grain de blé complète cette offre.

En , un centre de loisirs périscolaires[72] a ouvert ses portes et accueille les enfants scolarisés dans la commune dès 7 h 30 le matin, entre 11 h 30 et 13 h 30 et le soir de 16 h 30 à 18 h 30 dans des locaux aménagés au rez-de-chaussée du château du Plantier.

Médias

Il n'existe pas de média local traitant uniquement de Saint-Martin-la-Plaine, excepté le bulletin municipal édité par la mairie Saint-Martin-la-Plaine : le magazine de l'information municipale.

Le principal journal régional est le quotidien Le Progrès[73] qui paraît dans le département de la Loire sous le titre La Tribune-Le Progrès ; l'édition Gier-Pilat traite régulièrement de Sain-Martin-la-Plaine dans les pages locales. Deux hebdomadaires régionaux La Gazette de la Loire et L'Essor[74] traitent ponctuellement de l'actualité de la commune. L'actualité de la commune est également couverte par le quotidien en ligne Zoom 42[75]. Située face à l'émetteur du Pilat situé au sommet du Crêt de l'Œillon, la commune capte les décrochages régionaux de France 3 Rhône-Alpes ainsi que les émissions la chaîne locale Télévision Loire 7[76].

La police

Il n'y a pas de gendarmerie ou de commissariat de police implanté sur le territoire de la commune qui dépend des services de la police de Rive-de-Gier. Un policier municipal assure la sécurité et règle la circulation.

Le corps de sapeurs-pompiers

Le corps des sapeurs-pompiers a été créé par délibération du conseil municipal en . Le centre d'incendie et de secours est composé d'une vingtaine de volontaires, actuellement rattachés au SDIS42[77]. Ils interviennent en priorité sur les communes de Saint-Martin-la-Plaine, Genilac et Saint-Romain-en-Jarez. En plus de leur vie professionnelle ou familiale, ils doivent rester disponibles pour les formations et les interventions.

Cultes

La commune dispose d'un seul lieu de culte (culte catholique) : l'église Saint-Martin-la-Plaine relève de la paroisse catholique de Sainte-Marie-Madeleine en Gier St Marie-Madeleine qui est une subdivision du diocèse de Saint-Étienne, lequel relève de la province ecclésiastique de Lyon. La paroisse de Sainte-Marie-Madeleine en Gier regroupe 10 communes et 15 clochers. L'église a pour saint patron Martin de Tours, qui est aussi éponyme de la commune.

La mosquée la plus proche se trouve à Rive-de-Gier.

Économie

Revenus

En 2006, le revenu fiscal médian par ménage était de 18 536 €, ce qui donne à Saint-Martin-la-plaine le 6 014e rang parmi les 30 687 communes de plus de 50 ménages en métropole[78]. Ce nombre place les Saintmartinaires au-dessus de la moyenne nationale de 15 027 € par an.

Population active et emploi

En 2006, la population active de la commune était de 1 821 personnes, dont 2,7 % de chômeurs

| Année | Population totale | Actifs | Actifs occupés (%) | Chômeurs (%) | Inactifs | Retraités ou préretraités (%) | Élèves, étudiants, stagiaires (%) | Autres inactifs (%) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1999 | 3432 | 1623 | 43,6 | 3,7 | 1809 | 13,4 | 9,4 | 29,9 |

| 2006 | 3626 | 1821 | 47,5 | 2,7 | 1805 | 16,5 | 8,9 | 24,4 |

| Agriculteurs | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres, professions intellectuelles | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Commune en % | 0,5 | 7,1 | 8,6 | 26,6 | 28,3 | 28,8 |

| Moyenne nationale en % | 2,4 | 6,4 | 12,1 | 22,1 | 29,9 | 27,1 |

Commerces et services

Le centre-ville propose des commerces de proximité variés, un point presse-librairie, deux coiffeurs, deux bars, deux restaurants, un fleuriste, deux boulangeries, une boucherie, une pharmacie, deux épiceries dont une supérette et une boutique de produits biologiques, un salon d'esthétique. Il n'y a pas de boutique d'habillement ni de magasin de grande distribution, lesquels sont facilement accessibles dans les zones commerciales de la Vallée du Gier.

Le domaine des services est assez réduit en raison de la proximité de Rive-de-Gier. Les services financiers se limitent à deux agences de banque et à La Poste, qui malgré des horaires réduits assure la collecte de courrier dans la ville.

Activités industrielles et artisanales

Héritière d'une tradition du travail du fer et de l'acier la commune s'est spécialisée dès le XIXe siècle dans la production de ferrures pour le bâtiment. Malgré des regroupements d'entreprises c'est encore un gros centre de production de quincaillerie industrielle.

Agriculture

Située sur les coteaux du Jarez, l'activité agricole est principalement tournée vers l'arboriculture avec de nombreux vergers.

Culture et patrimoine

Vestiges de l'aqueduc romain du Gier

L'aqueduc du Gier[81] arrive sur la commune par le coteau de Beaulieu. De là, il franchissait le vallon de Fontanes[82] par un pont à 3 arches avant de disparaître dans un tunnel de 200 m qui présente une malfaçon unique sur l'aqueduc de Lyon ; à l'intérieur dans un double décrochement la galerie est interrompue et inachevée à l'endroit où 2 équipes auraient dû se rejoindre. Il se dirigeait en ensuite en direction du Rieu près du hameau de Popenot avant de poursuivre son chemin sur la commune de Saint-Joseph.

Les gravures rupestres de Beaulieu[83]

Au détour d'un chemin creux taillé dans la roche, près du vallon de Beaulieu, ces étranges gravures rupestres ont suscité de nombreuses hypothèses sans qu'il soit possible de trancher faute de fouilles menées dans les environs. Il s'agit de plusieurs ensembles de signes creusés dans la paroi représentant des croix, des cercles (soleils ?), des rayures, des tridents. Les interprétations proposent soit une origine celtique, gallo-romaine, ou encore paléochrétienne.

Le domaine de la Catonnière

Près de Rive-de-Gier, il était à l'origine une propriété du baron Dugas de La Catonnière qui le vendit en 1853, à l'inventeur et industriel Jean-Claude Verpilleux. Après avoir effectué des embellissements il y passa les dernières années de sa vie. À sa mort en 1875, il devint la propriété de sa fille Élisabeth de Montgolfier. En 1952, ses descendants le cédèrent aux établissements Marrel afin de servir de logement pour le personnel. Acheté par la mairie en 1978 (Lucien Désarmaux maire).

Le château de la Ronze

Il tire probablement son nom de Pierre de La Ronzy, tenancier d'un vigne « sous Popenot », d'après un Livre terrier du début du XVe siècle. C'était à la fin du XVIIe siècle un vaste domaine agricole appartenant à une famille de notaires lyonnais les Sibert et les Monteiller.

En 1862, Antoine Marrel, maître de forges à Rive de Gier, en fit l'acquisition avant de le revendre à ses frères Étienne et Charles en 1866. Ils entreprirent des aménagements importants comme le péristyle en fût de canon. En 1956, il devint propriété des Frères maristes qui l'ont revendu en 2001 au Groupe Casino.

Le château de Pré-Bayard

La tour de Pré-Bayard dans son état actuel.

La tour de Pré-Bayard dans son état actuel. La tour à l'époque de sa construction.

La tour à l'époque de sa construction.

Le château de Pré-Bayard fut construit par Jean-Marie Marrel et son fils Henri sur des terres situées à Fontanes et au Pré-Bayard. C'était une ferme qui fut transformée en maison bourgeoise, entourée d'un vaste parc et de dépendances pour loger le personnel. Cédé à la commune en 1973, il abrite aujourd'hui la mairie et la poste.

La Tour, érigée en 1905 dans le parc du château, est de style néogothique. C'est une Folie, comme on en construisit souvent dans les parcs des résidences bourgeoises du XIXe siècle. D'une hauteur d'environ 20 mètres, flanquée d'une échauguette et surmontée d'une plate-forme circulaire, elle permettait aux propriétaires de profiter d'une vue étendue sur le massif du Pilat, la vallée du Gier et les Alpes par temps clair. Actuellement en mauvais état, elle fait l'objet d'un projet de restauration dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine.

Le château du Plantier

Construit entre 1868 et 1884, le château du Plantier était la propriété de Jean-Baptiste Marrel qui l'occupa avec son fils Jules. Il est resté une propriété familiale jusqu'en 1986, date à laquelle il est cédé à la commune pour le franc symbolique à condition d'être utilisé dans un but social. Après avoir été occupé par un centre d'éducation renforcée, le bâtiment est actuellement utilisé par les associations et les activités périscolaires.

Les anciennes mines de charbon

La Concession de Tremolin[84] : Elle s'étendait sur 24 ha au nord-ouest du district oriental de Rive-de-Gier, créée par ordonnance royale du au bénéfice des associés Dugas de la Catonnière et Féchet, elle fut exploitée à partir de 1886 par la Société Houillère des Grandes Flaches avant d'être reprise par des exploitants privés jusqu'à la nationalisation des Houillères de la Loire en 1946.

La Concession de La Catonnière[85]: Elle a été créée le par décision impériale. Elle s'étendait sur une superficie d'un peu plus de 28 ha sur les lieux-dits, la Catonnière, les Durantières et les Grandes Flaches, jusqu'en 1850 elle fut exploitée par la famille Dugas avant d'être vendue à la Société Cossange et Deschanel qui la céda en 1923 à des exploitants privés. Rattachée au Houillères de la Loire en 1946, elle est restée en activité jusqu'en 1948 avant d'être définitivement fermée en 1953.

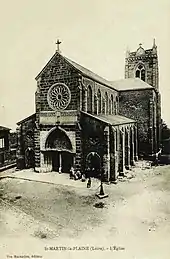

L'église Saint-Martin de Saint-Martin-la-Plaine

De style néogothique, l'église a été construite à l'extérieur des murs entre 1854 et 1857 pour remplacer l'église du XVIIe siècle, alors située au centre du bourg, en partie ruinée et devenue trop petite pour une population de près de 2 000 habitants. Elle est dédiée à Martin de Tours.

Son clocher carré abrite cinq cloches ; la plus importante qui pèse 1 100 kg a été bénie en 1747. Elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis le [86].

L'intérieur à trois nefs a été entièrement rénové à partir de 1990 : les sculptures des chapelles latérales sont de Joseph-Hugues Fabisch, trois statues de la Vierge sont classées à l'inventaire des monuments historiques[87] - [88] - [89].

La façade ornée d'une rosace était surmontée d'une croix. La mosaïque du tympan fut offerte par Henri Marrel. Elle représente le saint patron de la paroisse en train de partager son manteau avec un pauvre.

Monument aux morts

Le monument aux morts est situé au centre du cimetière, il se présente sous la forme classique d'un obélisque surmonté d'un coq gaulois, figure symbolique et patriotique de la Nation française. Sa construction fut décidée en 1919, quelques mois après l'Armistice de 1918 sous le mandat d'Étienne Bossu. Il porte aujourd'hui les noms des 56 habitants de la commune mort pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; de dix victimes de la Seconde Guerre mondiale, militaires, résistants et civils victimes des attentats du mois d', ou disparus en déportation ; des victimes de la Guerre d'Algérie.

Les plaques commémoratives

Une plaque commémorative est située le long de la route du crêt : elle commémore les parachutages opérés par le Special Operations Executive ou SOE dirigés en France par Maurice Buckmaster, afin d'apporter un soutien logistique à la Résistance intérieure française. Le premier eut lieu en , sur la commune de Saint-Joseph (Loire), les deux autres les et au Crêt. Le secteur local s'appelait « Ange-Buckmaster », constitué d'une dizaine de résistants, il a participé à un autre parachutage près de Saint-Michel-sur-Rhône, le puis au sabotage du four de l'usine Duralumin (Cegedur) à Rive-de-Gier le . Deux membres dont le responsable du secteur Gier, Jean Bourge, furent arrêtés à Saint-Joseph (Loire), le puis déportés à Buchenwald.

Le , deux combats entre la Résistance intérieure française et la Wehrmacht firent plusieurs victimes parmi les habitants du village[90].

La plaque de Chantelézard : le vers 11 h du matin, la 15e compagnie du 203e régiment de détection de la Luftwaffe, aux ordres de l'Oberleutnant Wolfgang Reiff responsable de la Station Falter de Chazelles-sur-Lyon qui avait reçu un ordre de repli vers Lyon, chazelles-histoire.net/spip.php?article148 voir :Site officiel. arrive carrefour des Vernes près de Rive-de-Gier. Après la traversée des communes de La Cula et Saint-Genis-Terrenoire (Genilac) où craignant des attaques de la Résistance locale ils venaient d'incendier une ferme, l'avant-garde est attaquée vers midi par des résistants du secteur de Rive-de-Gier, soutenus par quelques habitants du quartier. Le bilan de cette embuscade dont l'objectif était d'interdire l'entrée de la ville à la troupe en repli a été particulièrement lourd : 6 morts et deux prisonniers pour les soldats de la Wehrmacht, 4 morts et un blessé grave pour les français.

La plaque de route de la route de la Libération : dans l'impossibilité de traverser Rive-de-Gier pour se replier vers Lyon l'Oberleutnant Reiff décide vers 15 heures de faire prendre à ses hommes la direction de Saint-Martin-la-Plaine afin d'éviter les grands axes routiers. Alors que la colonne se dirigeait vers Sainte-Catherine elle est attaquée par quelques Résistants de Rive-de-Gier soutenus par des renforts locaux[91]. La fusillade qui dura environ une demi-heure fit quatre victimes : deux maquisards et deux soldats allemands.

Plaque commémorative des parachutages du Crêt.

Plaque commémorative des parachutages du Crêt. Plaque commémorative du combat de Chantelézard .

Plaque commémorative du combat de Chantelézard . Plaque commémorative du combat de la route de la Libération .

Plaque commémorative du combat de la route de la Libération .

Le parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine

Ouvert le , il compte 640 animaux avec plus de 60 espèces différentes. Le zoo de Saint-Martin-la Plaine étudie surtout les primates (notamment les chimpanzés et les gorilles) et les félins[92].

Les circuits de randonnée

Le circuit des aqueducs a été inauguré en 2002. De Chagnon à Saint-Joseph (Loire) en passant par Genilac et Saint-Martin-la-Plaine, il propose sur 15 km une découverte des principaux vestiges de l'aqueduc du Gier.

Le parcours de santé emprunte le tracé d'une ancienne voie ferrée d'intérêt local, jamais terminée, qui depuis Mornant en passant par Saint-Didier-sous-Riverie et Saint-Joseph (Loire) devait rejoindre Genilac puis Rive-de-Gier. Le chemin goudronné dans la traversée du village passe devant la MJC, située à l'endroit qui avait été prévu pour la gare, puis surplombe le parc zoologique avant d'atteindre Genilac.

Gastronomie : le saucisson à la mourine

On prépare et déguste le saucisson à la mourine autour de la forge. Enveloppé dans plusieurs épaisseurs de feuilles de chou gras ou maigre, il est ensuite emballé dans un cornet de papier puis arrosé de vin de pays. Après avoir fermé l'emballage en papillote, on le dépose dans la braise de forge où il cuit pendant trois ou quatre heures, recouvert de mourine ou poussière de charbon.

Patrimoine culturel

Le « musée des forgerons » retrace l'histoire de la forge au travers d'un parcours entre passé et le présent[93].

Personnalités liées à la commune

- Jean-Claude Verpilleux (1798-1875), industriel et inventeur, mort à Saint-Martin-la-Plaine.

Héraldique

|

Elles peuvent se blasonner ainsi aujourd’hui[94] :

Parti : au premier d’azur à saint Martin auréolé d’argent sur son cheval effaré de sable, tenant de sa senestre son manteau de gueules qu’il partage avec son épée aussi d’argent dans sa dextre, au second coupé au I de gueules à une enclume sommée d’un marteau et d’une tenaille de forgeron passés en sautoir, le tout de sable, et au II d’or à une grappe de raisin de gueules pamprée et feuillée d’une pièce de sinople. Cimier : couronne d’or de cinq tours à trois merlons chacune, ouvertes et maçonnées de sable. |

|---|

Il représente Martin de Tours, saint éponyme de la paroisse puis de la commune, selon le modèle de la mosaïque du tympan de l'église. Le travail de la forge très répandu depuis le XVIIe siècle et longtemps activité dominante du village est symbolisé par l'enclume, les tenailles et le marteau. La vigne production agricole ancienne et importante jusque vers 1950 est représentée par la grappe. L'ensemble est surmonté d'une muraille qui représente l'ancienne fortification du village.

Pour approfondir

Bibliographie

- Jean Burdy, Guide des aqueducs romains de Lyon, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, 1999, (ISBN 2-84147-063-6)

- Gérard Chaperon, Le Bassin minier de la vallée du Gier, Actes graphiques, 2004, (ISBN 978-2-910868-49-9)

- Jean Combe, Histoire d'un village du Jarez, Saint-Martin-la-Plaine, Éditions Dumas, 1960

- Sylvette Dechandon, Saint-Martin-la-Plaine rues, places, lieux-dits & monuments, mairie de Saint-Martin-la-Plaine, 2000

- J.-E Dufour, Dictionnaire topographique du département de la Loire, , 1184 p. (ISBN 978-2-8627-2412-6, présentation en ligne)

- Gilbert Gardes (sous la direction de), Grande Encyclopédie du Forez et des communes de la Loire : la vallée du Gier - le Pilat, Éditions Horvarth, 1986, (ISBN 2-7171-0333-3)

- Jean-Pierre Houssel, Les Monts du Lyonnais, La Taillanderie, 2005, (ISBN 2-87629-314-5)

- Jean-Pierre Houssel et Marie-Thérèse Lorcin, Le Plateau lyonnais : coteaux et vallons, Éditions Bellier, Lyon, 2008, (ISBN 2-84631-174-9)

- Robert Lacombe, Recherches historiques II sur la Ville de Rive-de-Gier, Abbeville, F. Paillart (Éditeur-imprimeur), , 252 p. (OCLC 462722112, présentation en ligne)

- Robert Lacombe, Souvenirs sur Rive de Gier, Société d'ethnographie, 1994

- Jean-Baptiste Martin, Dictionnaire du français régional du Pilat, Éditions Bonneton, 1989, (ISBN 2-86253-094-8)

- v Latreille (sous la direction de), Histoire de Lyon et du Lyonnais, Éditions Privat, 1988, (ISBN 2-7089-4751-6)

- Jean Pelletier (sous la direction de), Atlas historique du Grand Lyon, Éditions Xavier Lejeune-Libris, 2004, (ISBN 2-907608-40-1)

- Bernard Plessy, La Vie quotidienne en Forez avant 1914, Hachette, (ISBN 2-01-005672-8)

- Bernard Plessy, Le Pays du Gier, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, 1996, (ISBN 2-84147-028-8)

- Michel Poncet, Atlas des paysages de la Loire, Conseil général de la Loire, 2002, (ISBN 2-912026-00-8)

- Publications municipales, commune de Saint-Martin-la-Plaine, de 2000 à 2008

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- © les contributeurs d’OpenStreetMap, « Distance par la route entre Saint-Martin-la-Plaine et Rive-de-Gier », sur le site OpenStreetMap (consulté le ).

- © les contributeurs d’OpenStreetMap, « Distance par la route entre Saint-Martin-la-Plaine et Saint-Étienne », sur le site OpenStreetMap (consulté le ).

- © les contributeurs d’OpenStreetMap, « Distance par la route entre Saint-Martin-la-Plaine et Lyon », sur le site OpenStreetMap (consulté le ).

- Institut national de l'information géographique et forestière, Répertoire géographique des communes, [lire en ligne].

- Jean-Pierre Houssel et Marie-Thérèse Lorcin, Le Plateau Lyonnais : coteaux et vallons, Éditions Bellier, Lyon, 2008, p. 15-25, (ISBN 2-84631-174-9).

- « Relevé météo de Rive-de-Gier », sur le site de Microsoft.

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Étienne », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- LOG T2 - Catégories et types de logements, fiche de la commune sur le site de l'Insee, [lire en ligne].

- LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation, fiche de la commune sur le site de l'Insee, [lire en ligne].

- LOG T6 - Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2009, fiche de la commune sur le site de l'Insee, [lire en ligne].

- LOG T3 - Résidences principales selon le nombre de pièces, fiche de la commune sur le site de l'Insee, [lire en ligne].

- LOG T4 - Nombre moyen de pièces des résidences principales, fiche de la commune sur le site de l'Insee, [lire en ligne].

- LOG T8M - Confort des résidences principales, fiche de la commune sur le site de l'Insee, [lire en ligne].

- LOG T9 - Équipement automobile des ménages, fiche de la commune sur le site de l'Insee, [lire en ligne].

- Sylvette Dechandon, Saint Martin La Plaine rues, places, lieux-dits & monuments, Mairie de Saint-Martin-la-Plaine, 2000.

- Robert Lacombe, Souvenirs sur Rive de Gier, Société d'ethnographie, 1994.

- Lacombe 1985, p. 59(la)« Terra sita iuxta domum Hospitalis Chasaleti ; Territorium de Jarissolem -Jarisolent (1351) », cf. Dufour 2006, p. 445,459 : littéralement « des terres situées près de la maison de l'Hôpital de Chazelles - Le territoire de Jérusalem ». Parmi les membres de la commanderie de Chazelles-sur-Lyon, il n'y a que La Roussillière qui se trouvait à proximité (à Saint-Maurice-sur-Dargoire), cf. Dufour 2006, p. 441..

- Maurice de Boissieu, « Excursion archéologique de la société de la DIANA à Saint-Galmier, Saint-Médard, Chevrières et Chazelles-sur-Lyon le 21 juillet 1898 (compte-rendu) », Bulletin de la Diana, , p. 465, lire en ligne sur GallicaMembre de Chazelles : « La Roussillière en Lyonnais, paroisse de Saint-Maurice, proche de Saint-Andeol d'une lieue et de Saint-Martin-la-Plaine d'une autre lieue. Consistait en un pré et une terre sis en la paroisse de Saint-Martin-la-Plaine. » En octobre 1226, le commandeur de Chazelles transige avec le chapitre de Saint-Jean de Lyon à propos de la justice de Saint-Martin-la-Plaine.

- Matthieu Pierre, Histoire de France et des choses mémorables advenues aux provinces estrangères durant sept années de règne de Henry IV, roy de France et de Navarre, 1609.

- Résultats des élections présidentielles de 2002 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections présidentielles de 2007 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections présidentielles de 2012 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections présidentielles de 2017 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections présidentielles de 2022 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections législatives de 2002 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections législatives de 2007 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections législatives de 2012 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections législatives de 2017 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections législatives de 2022 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections européennes de 2004 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections européennes de 2009 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections européennes de 2014 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections européennes de 2019 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections régionales de 2004 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections régionales de 2010 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections régionales de 2015 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections régionales de 2021 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- [xls] Résultats des élections cantonales de 2001 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections cantonales de 2004 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections cantonales de 2008 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections cantonales de 2011 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections départementales de 2015 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections départementales de 2021 sur le site du ministère de l’Intérieur.

- Résultats des élections référendaires de 1992 sur le site PolitiqueMania.

- Résultats des élections référendaires de 2000 sur le site PolitiqueMania.

- Résultats des élections référendaires de 2005 sur le site PolitiqueMania.

- Legifrance, Nombre de conseillers municipaux sur le Code général des collectivités territoriales

- Histoire des maires de France

- Archives municipales de Saint-Martin-la-Plaine

- Saint-Martin-la-Plaine sur le site de l'association des maires de France, consulté le 30 juin 2015.

- Syndicat intercommunal du Pays du Gier, site officiel

- Commune jumelée avec Saint-Martin-la-Plaine

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Saint-Martin-la-Plaine (42259) », (consulté le ).

- Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Département de la Loire (42) », (consulté le ).

- Saint Mart'Info (revue municipale), février 2003, p. 50-51.

- orange

- Plessy Bernard, Le Pays du Gier, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, p. 25-27.

- ch-paysdegier.fr

- Saint-Martin Omnisports Basket

- Saint Mart'Info (revue municipale), février 2002, p. 4.

- leprogres.fr

- lessor.fr

- zoom42.fr

- tl7.fr

- « CC-Résumé statistique/com,dep,zone empl », sur site de l'INSEE (consulté le ).

- INSEE, Enquête annuelle de recensement 2006

- Journal du Net

- Burdy Jean, Guide des aqueducs romains de Lyon, Éditions lyonnaises d'art et d'histoire, 1999, p. 42-43.

- archeolyon

- Lacombe Robert, « Les gravures rupestres de Saint-Martin », in Recherches historiques II sur la Ville de Rive de Gier, p. 65-70.

- Chaperon Gérard, Le Bassin minier de la vallée du Gier, Actes graphiques, 2004, p. 191-193.

- Chaperon Gérard, Idem, Actes graphiques, 2004, p. 195-199.

- « cloche », notice no PM42000798, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Sculpture : vierge à l'Enfant », notice no PM42000796, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « Sculpture : vierge à l'Enfant », notice no PM42000799, base Palissy, ministère français de la Culture.

- « groupe sculpté : Vierge de Pitié », notice no PM42000797, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Mémorial de la Résistance Loire, Comité de la Loire de l'A.N.A.C.R., Saint-Étienne, 1992, p. 47.

- Les chapeliers de Rodolphe, Clément Fereyre, Imprimerie des Beaux-Arts - Tixier et Fils - Lyon 1988, p. 345-347.

- espace-zoologique.com

- La Mourine, Maison des Forgerons : découvrir l'histoire de la forge à travers un parcours muséographique mêlant étroitement le passé et le présent…

- Magazine de l’information municipale, octobre 2007, p. 5, corrigé selon http://www.labanquedublason2.com/lecture_fiche_commune.php3?page=f42259