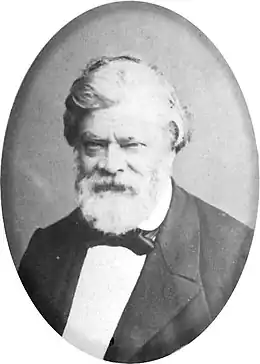

Joseph-Hugues Fabisch

Joseph-Hugues Fabisch, né le à Aix-en-Provence et mort le à Lyon[1], est un sculpteur français.

Lyon, Photographie universelle.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Joseph Hugues Fabisch |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Père |

Charles Fabisch (d) |

| Enfant |

Philippe Fabisch (d) |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Maître |

Simon Saint-Jean, Pierre Jacques Juramy |

| Élève |

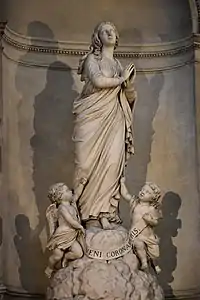

Vierge de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon Notre-Dame de Lourdes de la grotte de Massabielle |

Il est professeur à l’École des beaux-arts de Lyon et œuvre pour le diocèse de Lyon dans un style sulpicien.

Biographie

Enfance

Joseph-Hugues Fabisch est né le au 88, boulevard Sextius à Aix-en-Provence. Son père Charles Fabisch, né à Andrychów[2] en 1769 et mort à Aix-en-Provence le , arrive en France par Marseille après avoir quitté la Pologne pour s'installer à Aix-en-Provence en octobre 1809[3]. Il épouse le Françoise Agathe Salen (née le et morte le ), fille de Julien Salen propriétaire et d’Élisabeth Saint Étienne.

Joseph-Hugues a une sœur cadette, Marie Sophie Louise, née à Aix-en-Provence le . Tisserand de métier, Charles Fabisch a évolué rapidement dans la sphère artistique aixoise au côté notamment de Pierre Jacques Juramy, sculpteur, et Antoine Casimir Dost, orfèvre.

Fabisch fréquente l’école de dessin d’Aix-en-Provence, dirigée par le professeur de sculpture Clairian, où Pierre Jacques Juramy enseigne aussi la sculpture. Il devient protégé de Pierre Révoil et du comte Auguste de Forbin[3]. Lors de son séjour autour de 1836 chez Antoine Mollière à Millery, il rencontre le peintre des fleurs Simon Saint-Jean. Ce dernier l’encourage à s’établir à Saint-Étienne en 1836 comme professeur de dessin à l’institution de Reboul de Salze.

Lors de ces années, il s’essaie à la poésie[3]. En 1836, il publie Besoin de chanter et Besoin d’aimer. Il publie notamment en Le peintre au poète, ode à M. Sézil, professeur au pensionnat de Saint-Genis-Laval puis en La Vierge au Golgotha qu’il dédie à Reboul de Salze, directeur de l’institution de Saint-Étienne où il enseigne le dessin.

Vie lyonnaise

Joseph-Hugues Fabisch fréquente rapidement le milieu catholique lyonnais soutenu par Simon Saint-Jean avec lequel il reste lié toute sa vie. La mort de ses parents le coupe définitivement du milieu aixois. Il poursuit sa formation en Italie. En 1840, il adhère à la Confrérie de Saint-Jean, à Rome, et y rencontre le sculpteur Jean-Marie Bonnassieux[3].

Il épouse, à Saint-Étienne le , Louise Catherine Testenoire, orpheline de Charles Testenoire et de Laurence Detours, une famille stéphanoise relativement fortunée. Ils s’installent à Lyon au 25, rue des Remparts d’Ainay où Joseph-Hugues Fabisch commence à exposer à la Société des amis des arts en 1842.

Dès 1843, Fabisch crée son atelier qui devient une véritable entreprise et qui, sans l’enrichir, lui vaut une réputation de « fadeur et de mièvrerie qui nuit à ses œuvres originales[4]. »

Membre de l’institut catholique de Lyon et recommandé par Bonnassieux, il obtient en 1845 le poste de professeur de sculpture à l’École des Beaux-Arts de Lyon, puis il en devient le directeur de 1871 à 1876. Il a eu le sculpteur François Félix Roubaud (1824-1876) comme élève[5].

Il est élu le 24 novembre 1857 à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon[6].

Joseph-Hugues Fabisch et Louise Catherine ont quatre enfants : Marie Antoinette Marcelline dite Antonie[7] (né le ), Anne-Marie Philippe (né Marie Philippe le puis élevé Jean-Marie Philippe[8]), Jeanne Marie (née le ) et Marie Philippine Marguerite (née le ).

Joseph-Hugues Fabisch meurt le au 1, quai de d’Occident à Lyon. Après une cérémonie à Ainay, il est inhumé le à Lyon au cimetière de Loyasse dans la chapelle des Testenoire, aux côtés de son fils mort en 1881 et du peintre Antoine Duclaux (1783-1868).

Arnould Locard, président de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, prononce un discours à ses funérailles dans lequel il caractérise l’artiste comme « un autre de nos artistes les plus éminents[9]. »

Œuvre

Ses débuts et son style

Joseph-Hugues Fabisch se fait connaître en participant aux salons, notamment celui de Lyon en 1842, ou celui de Paris en 1846 où il expose une Vierge tenant l'Enfant Jésus.

Les commandes affluent et il s'entoure d'artistes praticiens. Son fils Philippe, dont il a été le professeur aux Beaux-Arts de Lyon jusqu'en 1863, le rejoindra par la suite. L'une de ses filles est aussi son élève.

Au cours des années 1850, le cardinal de Bonald initie de nombreux chantiers d'églises ce qui explique que Joseph Hugues Fabisch soit souvent sollicité pour réaliser des groupes, des autels, des statues ou des portails.

Joseph-Hugues Fabisch connaît donc le succès rapidement car son style artistique correspond aux attentes de l'époque. Il s'inscrit dans un contexte très porteur où la majorité des églises lyonnaises sont soit construites, soit agrandies ou remeublées.

Il définit son art en ces termes : « L'art apprécié de la hauteur des idées chrétiennes n'est pas une vaine spéculation et ne doit jamais être un but. Auxiliaire de la prédication, ses œuvres doivent tendre sans cesse à élever l'âme, à toucher le cœur[10]. »

.jpg.webp)

On retrouve des travaux du sculpteur dans la région lyonnaise et dans le département de la Loire. Il produit de nombreuses statues pour des églises lyonnaises comme l'Église Saint-François-de-Sales de Lyon, ou la Basilique Saint-Martin d'Ainay. On fait appel à lui pour meubler les chapelles de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

De ses quelques années à Saint-Étienne, il garde de très bonnes relations, ce qui lui permet de recevoir des commandes pour des églises stéphanoises comme Sainte-Marie, Notre-Dame, Saint-Louis ou encore Saint-Ennemond.

À la vue de la quantité importante de sa production, on suppose que de nombreuses œuvres sont réalisées par ses praticiens ou ses élèves, pratique courante à l'époque. Ses travaux tendent donc vers une répétition du style et du modèle, ce qui nuit à la qualité de son œuvre aux yeux de certains critiques d'art.

Principales réalisations

En 1851, la Ville de Lyon lance un concours pour la réalisation de la Vierge de la chapelle de Fourvière. Jean-Marie Bonnassieux est son principal adversaire mais aussi ami. Il est d'ailleurs en concurrence pour différentes réalisations avec d'autres sculpteurs, notamment Guillaume Bonnet (1820-1873).

En 1852, Joseph-Hugues Fabisch remporte un concours pour réaliser la Vierge sommitale de la chapelle Saint-Thomas de Lyon dont le clocher vétuste est construit agrandi par l'architecte Alphonse-Constance Duboys. Le sculpteur travaille dans son atelier des quais de Saône, mais ce dernier est inondé par la crue de la rivière. L'inauguration de la statue, initialement prévue pour le , est alors repoussée au , date à laquelle est désormais célébrée la Fête des Lumières de Lyon. Le jour même, un orage empêche les habitants de célébrer l'événement et allument pour l'occasion des bougies à leurs fenêtres[11].

Du 15 au , il est à Lourdes pour rendre visite à Bernadette Soubirous qui va lui décrire ses « visions » de la Vierge Marie, dont il réalise une statue sous le contrôle de l’abbé Blanc, qui désire avant tout que la statue soit fidèle au propos de la jeune femme. Cette statue de Notre-Dame de Lourdes[12], commanditée par les deux sœurs Lacour de Lyon, est destinée à la grotte de Massabielle. Elle est consacrée le devant 20 000 personnes[13].

Œuvre la plus populaire de l’artiste, diffusée dans le monde entier, cette statue est pourtant à l’origine d’une polémique sur son adéquation avec les visions de la jeune paysanne de Lourdes, laquelle ne l'approuve pas. En 1868, Fabisch crée une autre Madone pour Lourdes, cette fois-ci avec l'Enfant, érigée sur l'autel de la crypte de la basilique de l'Immaculée-Conception de Lourdes[14].

Collections publiques

- Aix-en-Provence, musée Granet : La Fille de Jephté, marbre, 1857 ; son visage est très ressemblant à celui de la Vierge de Lourdes[15] - [16].

- Châtillon-d'Azergues, château de Châtillon-d'Azergues, chapelle Saint-Barthélémy dite Notre-Dame-du-Bon-Secours : Vierge, marbre blanc.

- Chazay-d'Azergues, église Saint-Pierre : Vierge, 1871, réplique exacte en fonte et au tiers de la taille de la statue sommitale de la basilique Notre-Dame de Fourvière, commandée par la commune[17] ;

- Lourdes :

- basilique de l’Immaculée-Conception : Vierge à l’Enfant, 1868[18].

- grotte de Massabielle : Notre-Dame de Lourdes, 1864, marbre et polychromie, 183 cm.

- Lyon :

- 34, quai du Docteur Gailleton : deux statues ornant la façade au cinquième étage.

- Maison Blanchon[19], à l’angle des quais Fulchiron et de la place Benoît Crépu : Vierge à l’Enfant, 1855[20].

- basilique Notre-Dame de Fourvière, chapelle : Vierge, 1852, statue sommitale.

- basilique Saint-Martin d'Ainay :

- autel de l’absidiole de Saint Benoît, 1852 ;

- tympan du clocher-porche, 1860 ;

- Saint Joseph, statue.

- chapelle de l'Hôtel-Dieu :

- Piéta, 1853[21] ;

- bas-relief du tympan de la façade, 1854 ;

- église de l'Immaculée-Conception : Immaculée-Conception[22] ;

- église Notre-Dame-du-Bon-Secours : Vierge Mère[23] ;

- église Notre-Dame Saint-Louis : Notre-Dame-de-Grâces[24] ;

- église Notre-Dame-Saint-Vincent : Vierge à l'Enfant, 1855[25] ;

- église Saint-Denis-de-la-Croix-Rousse : statues de saint Denis et saint Joseph[26] ;

- église Saint-François-de-Sales : retable, autel, chaire, 1859[25] ;

- église Saint-Nizier : trois statues de la façade au-dessus du porche, sainte Anne à gauche, saint Joachim à droite et saint Nizier au centre[27] ;

- musée des Beaux-Arts :

- Béatrix, 1855, marbre blanc, acquise par la Ville de Lyon en 1856, a figuré à l'Exposition universelle de 1853 ;

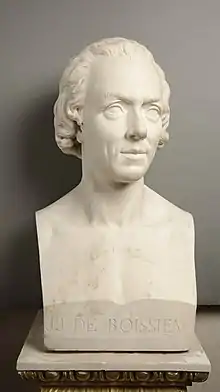

- Jean-Jacques de Boissieu, 1845, buste en marbre ;

- Ludovic Penin, médailleur, 1870, buste en bronze ;

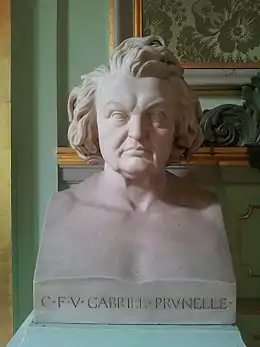

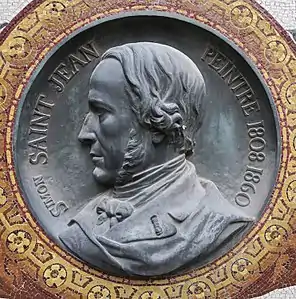

- Portrait de Simon Saint-Jean, 1862, buste en marbre ;

- Portrait d'Ozanam, 1862, buste en marbre.

- place des Terreaux :

- Reyrieux, Grande Rue, près du cimetière : Vierge, 1851 (installée en 1884)[25] ;

- Villechenève, église : bas-relief, 1859.

- Œuvres de Joseph-Hugues Fabisch

Pietà (1838), église Notre-Dame de Saint-Étienne, Saint-Étienne

Pietà (1838), église Notre-Dame de Saint-Étienne, Saint-Étienne Jean-Jacques de Boissieu, (1845), marbre, musée des Beaux-Arts de Lyon.

Jean-Jacques de Boissieu, (1845), marbre, musée des Beaux-Arts de Lyon.

_Jamie_Mulherron.jpg.webp) Vierge à l'enfant (1846), Lyon, église Notre-Dame Saint-Louis.

Vierge à l'enfant (1846), Lyon, église Notre-Dame Saint-Louis. Pietà (1854), Lyon, chapelle de l'Hôtel-Dieu.

Pietà (1854), Lyon, chapelle de l'Hôtel-Dieu. Fronton avec le buste d’Apollon (1854), Lyon, place Bellecour, pavillon ouest.

Fronton avec le buste d’Apollon (1854), Lyon, place Bellecour, pavillon ouest. Béatrix (1855), marbre, musée des Beaux-Arts de Lyon.

Béatrix (1855), marbre, musée des Beaux-Arts de Lyon._Jamie_Mulherron.jpg.webp) Vierge de la maison Blanchon (1855), Lyon, quai Fulchiron.

Vierge de la maison Blanchon (1855), Lyon, quai Fulchiron.

Assomption de la Vierge (1857), Lyon, église Saint-François-de-Sales.

Assomption de la Vierge (1857), Lyon, église Saint-François-de-Sales._Jamie_Mulherron.jpg.webp) La Vierge immaculée (1859), Lyon, église de l’Immaculée-Conception.

La Vierge immaculée (1859), Lyon, église de l’Immaculée-Conception.

Vierge à l'Enfant (1863), Lyon, église Saint-Bruno-les-Chartreux.

Vierge à l'Enfant (1863), Lyon, église Saint-Bruno-les-Chartreux._Jamie_Mulherron.jpg.webp) Termes de Minerve et Mercure (1863), façade du 38, rue du Président-Édouard-Herriot à Lyon.

Termes de Minerve et Mercure (1863), façade du 38, rue du Président-Édouard-Herriot à Lyon..JPG.webp) Notre-Dame de Lourdes (1864), Lourdes, grotte de Massabielle.

Notre-Dame de Lourdes (1864), Lourdes, grotte de Massabielle. Sainte-Catherine (1866), Lyon, à l’angle de la rue Sainte-Marie-des-Terreaux et de la rue d'Algérie.

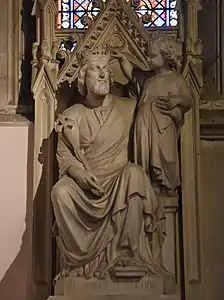

Sainte-Catherine (1866), Lyon, à l’angle de la rue Sainte-Marie-des-Terreaux et de la rue d'Algérie. Saint Louis assis avec l’Enfant Jésus (vers 1876), Fontaines-sur-Saône, église Saint-Louis.

Saint Louis assis avec l’Enfant Jésus (vers 1876), Fontaines-sur-Saône, église Saint-Louis. La Vierge assise et l’Enfant (1876), Fontaines-sur-Saône, église Saint-Louis.

La Vierge assise et l’Enfant (1876), Fontaines-sur-Saône, église Saint-Louis. Saint Joseph (1878), Saint-Étienne, église Saint-Ennemond.

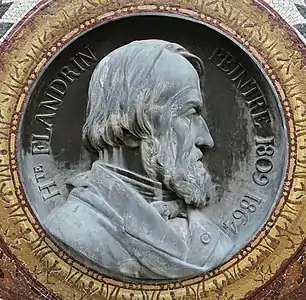

Saint Joseph (1878), Saint-Étienne, église Saint-Ennemond. Hippolyte Flandrin, médaillon en bronze, musée des Beaux-Arts de Lyon.

Hippolyte Flandrin, médaillon en bronze, musée des Beaux-Arts de Lyon. Simon Saint-Jean, médaillon en bronze, musée des Beaux-Arts de Lyon.

Simon Saint-Jean, médaillon en bronze, musée des Beaux-Arts de Lyon. Antoine Coysevox, médaillon en bronze, musée des Beaux-Arts de Lyon.

Antoine Coysevox, médaillon en bronze, musée des Beaux-Arts de Lyon._Jamie_Mulherron.jpg.webp) Cariatides, façade du 34, quai du Docteur-Gailleton à Lyon.

Cariatides, façade du 34, quai du Docteur-Gailleton à Lyon.

Notes et références

- Ville de Lyon, « Acte de décès no 2494 du 7/09/1886 », extr. du registre d'état civil de Lyon 2e, cote 2E 818, image 80, sur Archives municipales de Lyon (consulté le ), p. 319v.

- Mariusz Kulczykowski, « En Pologne au XVIIIe siècle : industrie paysanne et formation du marché national », Annales. Économies, sociétés, civilisations, vol. 24, no 01, , p. 65, note 1 (ISSN 0395-2649 et 1953-8146, DOI 10.3406/ahess.1969.422032, lire en ligne, consulté le ).

- Barbillon et al. 2017, p. 230.

- Bernard Berthod, Architecture et symboles, Fourvière a cent ans, 1996, p. 49.

- Barbillon et al. 2017, p. 57.

- Dict. Académiciens de Lyon, p. 500.

- [Histoire de Notre-Dame de Lourdes d'après les documents et les témoins. La chapelle et Bernadette (février 1859-avril 1879) / par L. J. M. Cros, S.J. Cros, Léonard Joseph Marie (1831-1913). Auteur du texte], p. 148, Gallica.

- [Procès-verbal de la distribution des prix pour l'année 1862 aux élèves de l'école impériale de dessin et des beaux-arts […] de la ville de Lyon], Archives départementales du Rhône, côtes 4T75, 4T78-79.

- Arnould Locard, Discours prononcé aux funérailles de Joseph Hugues Fabisch, , p. 1.

- Dominique Saint Pierre, Dictionnaire historique des Académiciens de Lyon 1700-2016, 2017, p. 499.

- « 8 décembre et Fête des Lumières : ce n’est pas la peste ! », sur Lyon Capitale, .

- « Réplique en plâtre peint, Autun, musée Verger-Tarin. », notice no 01620013182, base Joconde, ministère français de la Culture.

- La revue du Rosaire, no 173, .

- (en) dublinlourdes.net dublinlourdes.net.

- Julien Danielides, « Joseph-Hugues Fabisch sculpteur aixois », sur La Provence (édition Aix), .

- La Fille de Jephté.

- Sandra Fargier, « La réplique de la vierge de Fourvière veille sur les Chazéens », sur Le Progrès, .

- Maryannick Lavigne-Louis, Vierge de la grotte de Lourdes, Musée des Beaux-Arts de Lyon, catalogue de l'exposition Les peintres de l'âme, 1981, p.76-79

- Architecte : Pierre Bossan.

- Saints et madones aux coins de nos rues, Éditions lyonnaises d’art et d’histoire, , p.58.

- « La Pietà de Joseph-Hugues Fabisch a besoin d’être restaurée », sur Le Progrès, .

- Martin 1908, tome I, p. 261.

- Martin 1908, tome I, p. 264-265.

- Martin 1908, tome I, p. 247.

- « Joseph Hugues Fabisch », sur Musée du diocèse de Lyon, entre 2010 et 2015 (consulté le ).

- Martin 1908, tome I, p. 53.

- Association Historical-Cities, « Église Saint-Nizier », sur Patrimoine-Lyon (consulté le ).

- Saints et madones 1995, p. 65.

- Saints et madones 1995, p. 72.

- Dépôt du musée des Beaux-Arts de Lyon.

Annexes

Ouvrages généraux

- Adolphe Vachet, Nos Lyonnais d'hier : 1831-1910, Lyon, , 392 p. (lire en ligne), p. 150-151.

- Louis David, 1700-2000. L’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, trois siècles d’histoire lyonnaise, 2000, p. 409.

- Maryannick Lavigne-Louis et Dominique Saint-Pierre (dir.), « Fabisch, Joseph Hugues (1812-1886) », dans Dictionnaire historique des Académiciens de Lyon : 1700-2016, éd. ASBLA de Lyon, , 1369 p. (ISBN 978-2-9559-4330-4, présentation en ligne), p. 499-500.

.

. - Claire Barbillon (dir.), Catherine Chevillot (dir.), Stéphane Paccoud (dir.) et Ludmila Virassamynaïken (dir.) (préf. Sylvie Ramond), Sculptures du XVIIe au XXe siècle : Musée des Beaux-Arts de Lyon, Paris, Somogy éditions d'art, , 592 p., 25 × 31 cm (ISBN 978-2-7572-1269-1, OCLC 1013587541, BNF 45388270, présentation en ligne)

Listes et descriptifs d'œuvres

- Jean-Baptiste Martin, Histoire des églises et chapelles de Lyon, Lyon, H. Lardanchet, , 364 p. (tome I), 486 p. (tome II) (lire sur Wikisource).

- Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l'École française au dix-neuvième siècle. T. II. D.-F., Paris, Champion, , 432 p. (lire en ligne), p. 313-315

- Marius Audin et Eugène Vial, Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la France : Lyonnais, t. premier : A à L, Paris, Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, , p. 326-328.

- Daniel Buren, Ponctuations statue/sculpture, 1980, p. 160 et 161 — Liste chronologique des œuvres.

- Les peintres de l’âme, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 1981, p. 73 à 80.

- Pré-inventaire des monuments historiques et richesses artistiques, Sainte-Foy-les-Lyon, 1990, p. 240.

- Bernard Berthod, Architecture et symboles, Fourvière a cent ans, 1996, p. 49.

- Xavier de Montclos (dir.), Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, 6 Lyon, le Lyonnais – le Beaujolais, Paris, Éditions Beauchesne.

- Dominique Bertin et Nathalie Mathian, Lyon, silhouettes d'une ville recomposée. Architecture et urbanisme 1789-1914, p. 279 et 285.

- Claude Lapras et Chantal Rousset-Beaumesnil, préface de Philippe Paillard, La Chapelle de l'Hôtel-Dieu de Lyon, Lyon, Éditions Lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2002.

- Dominique Dumas et Gérard Bruyère, Salons et Expositions à Lyon, 1786-1918, catalogue des exposants et liste de leurs œuvres, t. II : F-O, Dijon, L'Échelle de Jacob, (ISBN 9782913224711), p. 501-502.

- Patrice Béghain, Bruno Benoit, Gérard Corneloup et Bruno Thévenon (coordination éditoriale), Dictionnaire historique de Lyon, Lyon, Stéphane Bachès, , 1054 p. (ISBN 978-2-915266-65-8, BNF 42001687), p. 463-464

- L'abbé J. Roux, « Jésus chez Marthe et Marie, groupe en marbre par Fabisch », Revue du Lyonnais, vol. 1 (série 2), , p. 233-237 (lire en ligne).

- L'abbé J. Roux, « Notre-Dame-de-Pitié, groupe en marbre de M. Fabisch », Revue du Lyonnais, vol. 7 (série 2), , p. 169-174 (lire en ligne).

- « Restauration de la Pietà de Fabisch, à vos dons », Le Progrès, (en ligne).

Sources primaires

- Arnould Locard, Discours prononcé aux funérailles de Joseph Hugues Fabisch, , p. 1.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Musée d'Orsay

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la recherche :