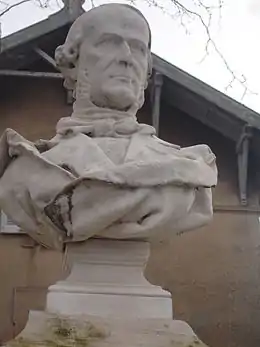

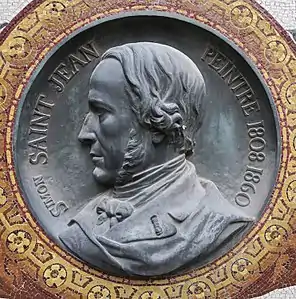

Simon Saint-Jean

Simon Saint-Jean est un peintre français, né à Lyon le et mort à Écully le .

Biographie

Simon Saint-Jean est le fils d'Antoinette Potin et Jean-Marguerite Saint-Jean (Millery, 1780-Lyon, 1815), tonnelier. Il perd son père très jeune. Il entre en 1822 à l'École de beaux-arts de Lyon où il apprend le dessin dans les ateliers de Pierre Révoil et d'Augustin Alexandre Thierriat. Il y remporte les premiers prix dans des concours de fleurs et une médaille d'or en 1826.

Après sa sortie de l'école, il entre dans l'atelier de François Lepage où il continue ses études puis intègre l'atelier de soierie de Didier Petit en 1826[1].

En 1834, il débute au Salon de Paris et remporte une médaille de 2e classe.

Ayant perdu son père, sa mère et sa sœur Antoinette en 1829, il se marie en 1837 avec Camille Belmont, fille de Jean-Nicolas Belmont, un riche soyeux lyonnais, et d'Anne-Marie Terret.

En exposant son Vase rempli de fleurs au Salon de 1841, il remporte de nouveau une médaille de 2e classe. En 1842, Théophile Gautier écrit des propos élogieux tempérés de quelques réticences pour sa Tête de Christ dans un médaillon entouré des emblèmes eucharistiques présenté au Salon de 1842.

Après le Salon de 1843, il peint La Vierge aux fleurs et Le Christ aux raisins qui reçoivent des critiques élogieuses dans L'Artiste et La Presse. Sa réputation va alors grandissant et lui attire l'attention du baron Scipion Corvisart, fils adoptif de Jean-Nicolas Corvisart, qui tient un salon couvrant aussi un marché de tableaux. Il décide de lancer Simon Saint-Jean qui reçoit cette année-là les insignes de la Légion d'honneur. Le tableau Guirlande de fleurs suspendue autour d'une niche gothique de la Sainte-Vierge lui assure sa gloire.

Laneuille, le marchand de Corvisart, va d'abord imposer Simon Saint-Jean sur les marchés de l'art belge et hollandais, puis il l'introduit sur le marché anglais et fait entrer ses tableaux dans la collection du marquis d'Hertford. Ses œuvres se retrouvent dans les collections des princes Demidoff, Radziwill, Galitzine, etc. En France, ses tableaux sont achetés par le duc de Morny, Paul Perier[2] et Frédéric Pillet-Will.

En 1845, Charles Baudelaire critique négativement les tableaux de Simon Saint-Jean[3]. Dans le Salon de 1845, il écrit :

« Saint-Jean qui est de l'école de Lyon, le bagne de la peinture - l'endroit du monde où on travaille le mieux les infiniment petits. Nous préférons les fleurs et le fruits de Rubens, et les trouvons plus naturels. Du reste le tableau de M. Saint-Jean est d'un fort vilain aspect, c'est monotonement jaune? Au total, quelque bien faits qu'ils soient, les tableaux de M. Saint-Jean sont des tableaux de salle à manger, mais non des peintures de cabinet et de galerie ; de vrais tableaux de salle à manger. »

Dans le texte du Salon de 1846, Baudelaire lui reproche à nouveau l'usage excessif du jaune. Avec les jugements de Baudelaire, la critique parisienne prend ses distances avec le peintre et trouve également son usage de la couleur jaune excessive. Par contre, la critique lyonnaise continue à louer son art.

Il expose six tableaux à l'Exposition universelle de 1851.

Son épouse meurt en 1855, ce qui le plonge dans la dépression.

Il est reçu en 1855 à l'Académie de Bruxelles au fauteuil de Van Huysum. Au Salon de 1855, le jury lui accorde une nouvelle fois une médaille de 2e classe, mais le ministre d'État lui transmet officiellement la médaille de 1re classe.

Le , Saint-Jean est reçu à l'Académie de Lyon où il prononce son discours de réception intitulé De l'influence des Beaux-Arts sur l'industrie lyonnaise[4].

Œuvre

- Fruits et fleurs, Salon de 1834.

- Bouquet sur une tombe, Salon de 1835.

- Tableau de fruits, Salon de 1838.

- Gibier mort, Salon de 1838.

- Fleurs dans une écorce confiées à un ruisseau, Salon de 1839.

- Compagnie de perdrix rouges, Salon de 1840.

- Panier de fraise, Salon de 1841.

- Guirlande de fleurs suspendue autour d'une niche gothique de la Sainte-Vierge, Salon de 1843.

- Fleurs et fruits près d'un bas-relief, Salon de 1844.

- Fleurs et raisins, 1844, huile sur toile, 124 × 101 cm, Wallace Collection, Londres[5]

- Fruits et fleurs, Salon de 1845, ré-exposé au Salon de 1855, musée des beaux-arts de Dijon.

- Ceps de vigne entourant un tronc d'arbre, Salon de 1846.

- Fleurs dans un vase, Salon de 1846.

- Fleurs et raisins, 1846, huile sur toile, 124 × 101 cm, Wallace Collection, Londres[5]

- Fleurs et fruits, 1848, huile sur toile, 90 × 72 cm, Wallace Collection, Londres[5]

- Fruits dans un parc, Salon de 1852.

- Bouquet dans une grotte', Salon de 1852.

- Fleurs et fruits, 1853, huile sur toile, 44 × 53 cm, Wallace Collection, Londres[5]

- Les Fleurs dans les ruines, Salon de 1855, Paris, musée du Louvre.

- La Récolte, Salon de 1855.

- Un Panier de roses est déposé sur un bas-relief, Salon de 1855.

- Fleurs et fruits, Salon de 1855.

- Les Fleurs des tombeaux, Salon de 1855.

- Framboises et oranges, Salon de 1855.

- Raisons, Salon de 1855.

- Le Bénitier, Notre Dame des Roses, Salon de 1855, anciennement à Paris, musée du Luxembourg.

- Panier de fraises renversé, Salon de 1857.

- Melon, framboises, Salon de 1857.

- Le Raisin en espalier, Salon de 1857.

- Le Bouquet dans le bois, Salon de 1857.

- La Vierge à la chaise, médaillon en bois sculpté orné de fleurs, Salon de 1859.

Œuvres dans les collections publiques

- En France

- Lyon, musée des beaux-arts :

- La jardinière, 1837 ;

- Jeune fille portant des fleurs, Salon de 1839 ;

- Vase Médicis, Salon de 1841 ;

- Tête de Christ dans un médaillon entouré des emblèmes eucharistiques, Salon de 1842 ;

- Offrande à la Vierge, 1842 ;

- Vase de fleurs contenant des orchidées, des roses, des pavots, Salon de 1852.

- Paris, musée du Louvre : Les Fleurs dans les ruines, Salon de 1855.

- Rouen, musée des beaux-arts : Fleurs dans un chapeau.

- Villefranche-sur-Saône, musée Paul-Dini : Cerises, 1850, huile sur toile.

- En Russie

- Saint-Pétersbourg, musée de l'Ermitage : Fleurs, 1856, huile sur toile, 47 × 38 cm.

Distinctions

Chevalier de la Légion d'honneur le .

Chevalier de la Légion d'honneur le .- Chevalier de l'ordre de Léopold en 1855.

Notes et références

- Maxime DEHAN, « PERSONNAGE/La vie romanesque de Didier Petit de Meurville (1793-1873) (1/3) », Blog Histoires Lyonnaises, (lire en ligne)

- Sous la direction de J.-P. Chaline et A.-M. Sohn, « Casimir-Perier, Charles, Fortunat, Paul », in Dictionnaire des parlementaires de Haute-Normandie 1870-1840, p. 83.

- Baudelaire n'a jamais rencontré le peintre.

- Dominique Saint-Pierre, Dictionnaire historique des académiciens de Lyon : 1700-2016, (ISBN 978-2-9559433-0-4 et 2-9559433-0-4, OCLC 983829759, lire en ligne)

- « Simon Saint-Jean », sur Wallace Collection (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Augustin Thierriat, Galerie des peintres lyonnais, Lyon, Imprimerie Louis Perrin, 1851, p. 54-55 (en ligne sur Gallica).

- « Saint-Jean, peintre de fleurs », in Le Magasin Pittoresque, 30e année, 1862, p. 83-85 (en ligne).

- Émile Bellier de La Chavignerie, Louis Auvray, Dictionnaire général des artistes de l'École française depuis l'origine des arts du dessin jusqu'à nos jours : architectes, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes, Tome 2, Paris, Librairie Renouard, 1885, p. 452 (en ligne sur Gallica).

- Elisabeth Hardouin-Fugier, « Baudelaire et Simon Saint-Jean », Bulletin Baudelairien, été 1978, p. 3-11 (en ligne).

- (en) Elisabeth Hardouin-Fugier, Simon Saint-Jean, 1808-1860, Leigh-on-Sea, F.Lewis Publishers, 1980, p. 52 (ISBN 9780853170648).

- Les Peintres de l'âme : art lyonnais du XIXe siècle, Lyon, Musée des beaux-arts de Lyon, 1981, p. 54-60 et 225.

- Bruno Foucart, Le renouveau de la peinture religieuse en France, 1800-1860, Arthéna, 1987, p. 443.

- Maryannick Lavigne-Louis, "SAINT-JEAN Simon", in Dominique Saint-Pierre (dir.), Dictionnaire historique des académiciens de Lyon 1700-2016, Lyon : Éditions de l'Académie (4, rue Adolphe Max, 69005 Lyon), 2017, p. 1194-1196.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- (en) Art UK

- (en) Bénézit

- (en) Grove Art Online

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative aux militaires :

- « Saint-Jean Simon » dans la base Joconde.