Ne doit pas être confondu avec NMNH.

Le Muséum national d'Histoire naturelle[2] (MNHN) est un établissement français d'enseignement, de recherche et de diffusion de la culture scientifique naturaliste (sciences de la vie, sciences de la Terre, anthropologie et disciplines dérivées).

| Nom local |

Muséum national d'histoire naturelle |

|---|---|

| Type | |

| Ouverture | |

| Visiteurs par an |

plus de 3,2 millions en 2018 (tous sites confondus) |

| Site web |

| Collections |

Animaux vivants ou naturalisés, plantes vivantes ou en herbiers, graines, fossiles, minéraux, roches, météorites, objets ethnographiques, objets et documents scientifiques |

|---|---|

| Nombre d'objets |

66,8 millions en 2020 (66 785 288 au 10 octobre 2014[1]) |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune | |

| Adresse | |

| Coordonnées |

Fondé en 1793 en continuité du Jardin royal des plantes médicinales créé en 1626[3], c'est l'un des plus anciens établissements mondiaux de ce type. Il est doté du statut de grand établissement et placé sous la double tutelle administrative des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Environnement[4],[5].

Depuis la réforme de 2014, il est dirigé par un président, assisté de directeurs-généraux délégués. Le Muséum dispose d'un personnel d'environ 2200 membres dont cinq cents chercheurs[6].

Sommaire

Établissements du Muséum

À la différence de beaucoup de musées d'histoire naturelle, le Muséum national d'Histoire naturelle n'est pas composé d'un seul site, mais de quatorze, à Paris et en différents lieux de France : la plupart sont multifonctionnels.

Son siège se trouve au jardin des plantes de Paris qui est à la fois botanique, écologique et zoologique, et comprend un ensemble de galeries scientifiques qui sont autant de musées spécialisés, de laboratoires, de serres, et une bibliothèque spécialisée[7].

D'importants budgets sont nécessaires pour faire fonctionner, entretenir, rénover et mettre ces installations aux normes (principalement pour la sécurité et l'accessibilité). Les entrées payantes ne suffisent pas à couvrir ces dépenses et certaines installations ouvertes au public n'ont pu être réhabilitées.

Ainsi, l'aquarium-musée de la mer de Dinard a été définitivement fermé en 1996[note 1], de même que les galeries d'Entomologie et de Paléobotanique à Paris, respectivement fermées en 1996 et 1998.

Paris

Les sites sont au nombre de quatre à Paris, sur une surface de 41,2 hectares au total :

- le Jardin des plantes (27 ha dont 23,5 ha au nord de la rue Buffon et 3,5 ha au sud[8]) comportant :

- une grande perspective à la française de la place Valhubert à l'Est jusqu'à la rue Geoffroy-Saint-Hilaire à l'Ouest ;

- les jardins à l'anglaise et le « grand labyrinthe »[note 2] surmonté par la gloriette de Buffon ;

- les grandes serres du Jardin des plantes ;

- le jardin alpin ;

- le jardin écologique ;

- l'école de botanique ;

- la ménagerie du Jardin des plantes ;

- les maisons de Buffon, de Cuvier, de Chevreul ; le « bâtiment de la baleine » (ancienne galerie d'anatomie comparée, créée par Cuvier en 1802 et ouverte au public de 1806 à 1898[9]) ; l'hôtel de Magny (abritant les bureaux de l'administration centrale et dont les salons furent ouverts au public de 2008 à 2017 pour une présentation historique du Jardin des plantes), les amphithéâtres « Rouelle » et « Verniquet » ;

- la grande galerie de l'Évolution ;

- la galerie des enfants[10] (située dans le bâtiment de la grande galerie de l'Évolution) ;

- la galerie de Minéralogie et de Géologie (l'exposition permanente « Trésors de la terre » y retrace l'ensemble du monde minéral)[11] ;

- la galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée ;

- la galerie de Botanique ;

- la galerie de Paléobotanique (ouverte au public de 1972 à 1998), située dans le même bâtiment que la galerie de Minéralogie et de Géologie[note 3] ;

- la galerie d'Entomologie dans le « clos Patouillet » (ouverte au public de 1961 à 1996 au rez-de-chaussée du laboratoire d'entomologie, au 45-55 rue Buffon, à la place de la galerie cynégétique du duc d'Orléans présentée de 1928 à 1959[12],[13]) ;

- le parc zoologique de Paris, dans le bois de Vincennes (14,5 ha) ;

- l'Institut de paléontologie humaine, situé dans le 13e arrondissement, géré en partenariat par la Fondation Albert Ier, Prince de Monaco et le Muséum national d'histoire naturelle.

- le musée de l'Homme, dans le Palais de Chaillot au Trocadéro.

Hors de Paris

Hors de Paris les sites du Muséum sont au nombre de dix :

- le centre d'écologie générale de Brunoy ;

- l'arboretum de Versailles-Chèvreloup, à Rocquencourt ;

- la réserve zoologique de la Haute-Touche, à Obterre ;

- la station de biologie marine de Concarneau, avec son espace public : le « Marinarium » ;

- la station de biologie marine de Dinard (Centre de recherche et d'enseignement sur les systèmes côtiers - CRESCO) ;

- le musée du site de l'abri Pataud, aux Eyzies ;

- le jardin botanique alpin La Jaÿsinia à Samoëns ;

- le site paléontologique de Sansan ;

- l'Harmas de Jean-Henri Fabre à Sérignan-du-Comtat ;

- le jardin botanique du Val Rahmeh, à Menton.

Missions

Les statuts fondateurs de l'actuel Muséum, en 1793, établissent ses cinq principales missions :

- la conservation de collections scientifiques comprenant environ 67 millions de spécimens ainsi que des espèces vivantes sur 12 sites à Paris et dans le reste de la France ;

- la diffusion de la culture scientifique dans les spécialités propres à l'établissement ;

- la recherche ;

- l'enseignement[14] et la formation à la recherche (master et doctorat) ;

- l'expertise scientifique.

Ces spécialités concernent les disciplines propres à l'histoire naturelle, à savoir :

- l'étude de l'organisation et du fonctionnement du monde vivant (systématique, anatomie comparée, biochimie, biophysique, physiologie, etc.) ;

- l'étude du monde animal (zoologie et disciplines dérivées) ;

- l'étude du monde des champignons (mycètes et myxomycètes, mycologie et disciplines dérivées) ;

- l'étude du monde végétal (botanique et disciplines dérivées) ;

- l'étude de la vie unicellulaire, eucaryote, archéenne et bactérienne (microbiologie et disciplines dérivées) ;

- l'étude de la Terre et du monde minéral (géomorphologie, écologie, minéralogie, pétrologie, etc. et disciplines dérivées) ;

- l'étude de l'évolution de la vie, à travers ses traces minérales ou génétiques (paléontologie, génétique et disciplines dérivées) ;

- l'étude de l'évolution de la lignée humaine, de son insertion dans l'environnement, de son impact sur les milieux, des rapports entre l'espèce humaine et les milieux, des rapports entre nature et culture (anthropologie et disciplines dérivées telle l'ethnobotanique).

Dans l'expression « histoire naturelle », le terme « histoire » renvoie à son sens étymologique : « histoire » vient du grec ancien historia, signifiant « enquête », « connaissance acquise par l'enquête », qui lui-même a pour racine le terme ἵστωρ, hístōr signifiant « sagesse », « témoin » ou « juge ». Ainsi, l'« histoire naturelle » est une enquête approfondie sur la nature, une collection de résultats, mais aussi de doutes acquis à un moment donné, et qui, comme dans toute démarche scientifique, seront remis en question par de nouvelles découvertes, mais n'en accumulent pas moins une « sagesse » au sujet des questions naturelles. En un sens plus récemment acquis, le terme « histoire » dans « histoire naturelle » peut aussi être interprété, à la lumière de l'approche actuelle de cette discipline, comme l'histoire approchée de notre planète, de la vie (paléontologie) et de la lignée humaine (anthropologie). Selon cette vision récente de ce que serait l'« histoire naturelle », le terme « naturelle » renverrait alors à la biodiversité actuelle de notre planète. Au XXIe siècle, l'« histoire naturelle » est ainsi plus que jamais d'actualité en tant qu'approche systémique pluridisciplinaire, englobant sans les opposer aussi bien l'homme que la nature, l'environnement que le développement, la préservation que la valorisation. La « culture scientifique naturaliste » est, au Muséum, une part intégrante de la culture (voir Éducation à l'environnement et au développement durable).

Histoire

Le Muséum national d'histoire naturelle est fondé le par décret de la Convention[3]. Cet établissement est la métamorphose d’un « jardin d'utopie » plus ancien[15], le Jardin royal des plantes médicinales qui dispensait déjà le savoir des savants qui l’administraient, et qui avait été créé au XVIIe siècle sur la terre d'Alez où, au XVIe siècle, l’apothicaire philanthrope Nicolas Houël donnait des cours d’herboristerie[16]. Sur ce site, la tradition d’enseigner l’histoire naturelle remonte donc à près de cinq siècles.

XVIIe siècle

En 1626, l’un des médecins du roi, Guy de La Brosse, appuyé par le premier médecin Jean Héroard, et par Richelieu, persuade Louis XIII de créer à Paris un « jardin de plantes médicinales ». Un nouvel édit royal est proclamé en 1635 et ce jardin, le Jardin royal des plantes médicinales, ouvre finalement ses portes en 1640, devant servir d’une part, à la culture, la conservation, l’étude et l’utilisation des plantes utiles à la santé, et, d’autre part et à destination des futurs médecins et apothicaires, à l’enseignement de la botanique, de la chimie et de l’anatomie. Ces cours, enseignés en français (c’est une première, car partout ailleurs c’est en latin), sont également accessibles au grand public. Ils sont dispensés par des « démonstrateurs » et obtiennent un vif succès : des auditeurs de tous âges, français et étrangers, fréquentent les leçons données au Jardin[l 1].

Destiné initialement aux collections botaniques et aux besoins de la maison royale (d’où le nom de « Jardin royal des plantes médicinales »), le Jardin suscite l’hostilité de la faculté de médecine, seule à Paris, à pouvoir décerner le grade de docteur en médecine. D’ailleurs, les démonstrateurs sont tous médecins, mais formés, eux, en province, et notamment à Montpellier, faculté rivale et détestée. Autre sujet d’aversion : les nouvelles disciplines enseignées au Jardin, comme la médecine chimique ou la circulation du sang, qui sont des hérésies pour les universitaires parisiens, gardiens des traditions hippocratique et galénique. Jusqu’à la fin du XVIIe siècle, la faculté de médecine de Paris fera tout ce qu’elle pourra pour s’opposer, devant le Parlement, aux décisions prises par le surintendant ou l’intendant du Jardin[l 2].

En 1693, Guy-Crescent Fagon accède à cette dernière fonction en devenant premier médecin du roi Louis XIV. Petit neveu du fondateur Guy de la Brosse, son administration est remarquable : il apaise par un compromis le conflit devenu aigu avec la Faculté de Paris, recrute un personnel compétent (tels Tournefort, l’un des pères de la botanique française, Vaillant, mais aussi Antoine de Jussieu, fondateur d’une dynastie de botanistes) et enfin encourage les voyages d’étude dans les pays lointains. De cette époque datent les premières collections du Jardin, constituées tout d’abord par des missionnaires (Charles Plumier entre 1689 et 1697 aux Antilles, Louis Feuillée entre 1703 et 1711 dans les Andes…), puis par des médecins (Augustin Lippi en 1704 au Soudan et surtout Tournefort en Méditerranée orientale et en Anatolie de 1700 à 1702). Fagon favorise l’importation et l’acclimatation des plantes tropicales, notamment le café, jusqu’alors monopole de l’Empire ottoman, que Jussieu introduit aux Antilles[l 3].

XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, l’activité se diversifie : de l’art de guérir par les plantes, on passe progressivement à l’histoire naturelle. Le lendemain de la mort de Louis Poirier, premier médecin du roi, le décret royal du sépare cette charge de celle du surintendant du Jardin royal des plantes et, en 1729, l’ancien « droguier » qui a perdu progressivement son aspect d’officine, prend officiellement le titre de « cabinet d’Histoire naturelle »[l 4].

Dix ans plus tard, en 1739, le « Jardin du roi » comme on l’appelle désormais, prend une nouvelle dimension, grâce à l’un des savants les plus en vue du XVIIIe siècle : Buffon (1707-1788). Ce naturaliste complet (il publie tout au long de son mandat la monumentale Histoire naturelle en 36 volumes, un véritable best-seller de l’époque), membre de l’Académie française et trésorier perpétuel de celle des sciences, va diriger l’établissement pendant près d’un demi-siècle, jusqu’à sa mort en 1788. Grâce à lui, en 50 ans le Jardin double sa superficie, l’école de botanique ainsi que le cabinet d'Histoire naturelle sont agrandis et, avant sa mort, un vaste amphithéâtre et une nouvelle serre sont mis en chantier.

Comme Fagon, Buffon recrute de nouveaux et prestigieux naturalistes : André Thouin, Antoine-Laurent de Jussieu, les frères Rouelle (Guillaume-François « l'aîné » auquel succédera Hilaire-Marin « le cadet »), Fourcroy, Mertrud, mais aussi Daubenton, Lamarck ou Dolomieu. Les voyages de découverte et d’étude à but naturaliste se succèdent : Jean-André Peyssonnel découvre la nature animale du corail vivant sur les côtes de « Barbarie » (1725) ; Joseph de Jussieu passe 35 ans au Pérou espagnol (1735-1770) et contribue largement à la connaissance du quinquina, découvert par La Condamine ; Jean Baptiste Christian Fusée-Aublet explore la Guyane (1762-1764) tout comme Louis Claude Richard (1781-1789). Dans l’océan Indien, Pierre Poivre acclimate les épices à l’île Maurice (1770) alors que son cousin Pierre Sonnerat accomplit plusieurs périples vers les Indes Orientales à la fin du XVIIIe siècle. D’autres, comme le botaniste Philibert Commerson ou les jardiniers Jean Nicolas Collignon (qui accompagne les navigateurs Bougainville et Lapérouse) et Joseph Martin, enrichissent à leur tour les collections vivantes du Jardin. En un demi-siècle, l’énergie et le travail acharné de Buffon font du Jardin l’un des phares scientifiques du XVIIIe siècle, de notoriété internationale.

À sa mort, en 1788, le roi nomme à la tête du Jardin un militaire, Auguste de Flahaut, qui n’entend pas grand-chose aux sciences, ni même à l’horticulture, et dont se plaignent vainement auprès du roi le naturaliste Louis Jean-Marie Daubenton et le personnel du Jardin, notamment les démonstrateurs.

Révolution française

La Révolution modifie profondément le fonctionnement du Jardin. Le , un décret de l’Assemblée nationale demande aux démonstrateurs de rédiger un projet pour sa réorganisation. La première assemblée vote le départ d’Auguste de Flahaut et élit à l'unanimité Daubenton directeur. Ce dernier charge une commission comprenant Antoine-François Fourcroy, Bernard Lacépède et Antoine Portal de rédiger le règlement de la nouvelle institution et d’en fixer le fonctionnement et les missions du Muséum : instruire le public, constituer des collections et participer activement à la recherche scientifique. Le corps des professeurs et leur directeur, élu et renouvelé chaque année, devaient être les garants de l’indépendance de la recherche.

Mais, prise par l’actualité politique alors tumultueuse, l’Assemblée nationale laisse ce projet de côté. En 1791, de Flahaut démissionne, remplacé en 1792 par Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Ce n’est qu’en 1793 que Joseph Lakanal (1762-1845), apportant les collections du prince de Condé rencontre Daubenton et découvre le projet de 1790. Lakanal le porte à l’Assemblée et, dès le lendemain , obtient le vote du décret établissant le Muséum, donnant ainsi au Jardin une existence juridique propre[note 4].

Le poste d’intendant est alors remplacé par la fonction de directeur. L’ancienne hiérarchie des officiers du Jardin, notamment en démonstrateurs et sous-démonstrateurs, est abolie. Douze postes de professeurs assurent, de façon égale et collégiale, l’administration du Muséum. Les enseignements sont répartis en douze chaires professorales[l 5].

XIXe siècle

Avec deux savants prestigieux, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et Georges Cuvier, l’étude de la vie animale prend, au début du XIXe siècle, l’avantage sur celle des plantes, qui prédominait jusqu’alors[l 6]. Geoffroy Saint-Hilaire, proche des idées transformistes de Lamarck, créa la ménagerie dès 1793 et s’opposera durant le premier tiers du siècle à Cuvier, partisan convaincu des théories catastrophistes et fixistes. En affirmant, bien avant Charles Darwin, la transformation progressive et successive des espèces au fil des générations et au cours du temps, Lamarck et Geoffroy Saint-Hilaire précèdent d’un demi-siècle la publication de l’Origine des espèces en 1859. L'abbé René Just Haüy, fondateur de la cristallographie géométrique, y enseigne en 1800. Diverses théories ou découvertes voient le jour au Muséum : le principe de corrélation des formes sur lequel Cuvier fonde l’anatomie comparée et la paléontologie, la série de travaux de Chevreul sur les corps gras, les recherches de Charles Naudin, qui formule vers 1860, au même moment que Gregor Mendel, les lois essentielles de la génétique ou encore la découverte de la radioactivité en 1896 qui vaudra à Henri Becquerel, quelques années plus tard, en 1903, le prix Nobel de physique.

D’autres savants vont ponctuer la vie du Muséum en ce XIXe siècle, notamment Lacépède, Gay-Lussac, Milne Edwards père puis fils, Chevreul, Alcide d'Orbigny, la lignée des Becquerel ou Claude Bernard. La plupart d’entre eux sont membres de l’Académie des sciences ou de l’Académie de médecine. Plusieurs enseignent au Collège de France ou à l’École centrale Paris[l 7].

La multiplication tout au long du XIXe siècle des voyages d'exploration augmente considérablement les collections : l'expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte de 1798 à 1801, à laquelle participent près de 170 savants dont Geoffroy Saint-Hilaire, précède de peu celle d’Alexander von Humboldt en Amérique du Sud (1799-1804) ou celle de Nicolas Baudin dans les terres australes (1800-1803). Suivront celles d'Auguste de Saint-Hilaire au Brésil (1816-1822), de Claude Gay au Chili (1828-1842), de Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent en Grèce (1829) puis en Algérie (1840-1842), de l'abbé David en Chine (entre 1862 et 1874) ou d'Alfred Grandidier à Madagascar (1865-1870). Et n'oublions pas l'une des premières expéditions spécifiquement orientée vers la paléontologie, celle d'Albert Gaudry sur le site de Pikermi en Grèce (1855-1860). Et la liste des expéditions auxquels participent les savants du Muséum est loin d'être exhaustive[18].

Pour conserver les collections ainsi enrichies, le vieux château acheté par Louis XIII en 1633, au moment de la création du Jardin royal des plantes médicinales, a déjà été remanié et agrandi tout au long du XVIIIe siècle, jusqu'à présenter sous l'Empire une façade de 120 mètres le long de la rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Mais ces extensions s'avérant insuffisantes, on construit et on déménage à tour de bras : Charles Rohault de Fleury édifie une nouvelle galerie de Minéralogie entre 1833 et 1837, premier bâtiment spécifiquement destiné à être un musée en France. À son extrémité, un grand espace a été réservé pour abriter les herbiers, eux aussi de plus en plus nombreux. Le même architecte élève également deux élégantes serres jumelles entre 1833 et 1836, restaurées en 1980-1981 puis en 2005-2010 et toujours en service. Enfin, entre 1877 et 1889, Jules André construit la galerie de Zoologie et, à l'extrême fin du siècle (1898), est inaugurée la galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée[l 8].

Avec la nomination, en 1836, du chimiste Eugène Chevreul (1786-1889), le Muséum commence à s'intéresser, comme sa « rivale » la faculté des sciences de Paris, aux sciences physiques, chimiques et de l'Univers, d'où la création en 1837, pour Antoine Becquerel, de la chaire de physique appliquée[l 9]. Cette période prend fin avec Alphonse Milne-Edwards, en 1890, et la promulgation du décret du qui signe le retour en force de l'histoire naturelle biologique basée sur l'étude des collections (cette politique restera en vigueur jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale)[l 10]. Entre-temps, le gouvernement de Napoléon III avait adopté en 1863 un décret portant le mandat de directeur à 5 ans sans limitation de renouvellement : Chevreul le restera 28 ans. Le nombre de chaires augmente également et certaines sont divisées en deux à mesure que les disciplines se spécialisent.

Pour favoriser ses activités de recherche liées à la mer, le Muséum ouvre en 1882 un laboratoire de recherche maritime à l'île Tatihou[19] qui à partir de 1887 devient sa toute première station maritime. Elle restera en fonctionnement dans l'île jusqu'en 1923[20] et sera transférée à Saint-Servan en 1924[21] puis à Dinard en 1935[22], année où elle est devenue l'actuelle station de biologie marine de Dinard avec l'ajout en 2008 du Cresco (Centre de recherche et d'enseignement sur les systèmes côtiers, géré paritairement avec l'Ifremer). L'autre station maritime du Muséum, la station de biologie marine de Concarneau, avait été fondée par Victor Coste en 1859, mais ce n'est que depuis 1996 que le Muséum la gère paritairement avec le Collège de France.

Pour enrichir les collections au fil de l'extension et de l'exploration de l'empire colonial français, une « école coloniale » a vu le jour en 1889 et un enseignement spécial destiné aux voyageurs a été élaboré en 1893, avant même le ministère des colonies (qui date de 1894).

Trop vastes pour être intégralement présentées, les collections du Muséum font l'objet d'expositions temporaires qui remportent un vif succès. L'une des premières est, en 1884, consacrée aux campagnes océanographiques du Travailleur et du Talisman ; les visiteurs pouvaient y voir les appareils (dragues, sondes, thermomètres) utilisés par les chercheurs embarqués ainsi que de nombreux échantillons en bocaux des animaux (poissons, crustacés, mollusques, échinodermes, zoophytes) recueillis jusqu'à 5 000 mètres de profondeur (une performance pour l'époque)[l 11]. Les travaux naturalistes en Antarctique et ethnographiques en Terre de Feu sur les Selknams par Émile Racovitza de l'expédition Belgica ainsi que le laboratoire du navire furent également exposés dans l'ancienne galerie du Duc d'Orléans, rue Buffon[23].

XXe siècle

La loi de finances du accorde au Muséum l'autonomie financière et un budget propre d'1 million de francs de l'époque (soit autant que le budget de la faculté des sciences)[l 10]. Dans la même année Edmond Perrier, directeur du Muséum, décide de fonder la Société des Amis du Muséum avec pour but de donner son appui moral et financier au Muséum. En ce début du XXe, les collections du Muséum s'accroissent considérablement. Les voyages se multiplient : d'Alfred Lacroix en Martinique à la suite de l'éruption de la Montagne Pelée en 1902, jusqu'à Robert Gessain à la fin des années 1970 au Groenland, en passant par Henri Humbert à Madagascar (entre 1912 et 1960), Marcel Griaule entre Dakar et Djibouti (1931-1933) ou Henri Lehmann (1901-1991) au Guatemala (1954-1969).

Après la Première Guerre mondiale, le Muséum acquiert de nouveaux établissements dans et hors de la capitale. En 1922, il hérite de la propriété de l'entomologiste Jean-Henri Fabre à Sérignan-du-Comtat, près d'Orange[l 12]. Le Musée du Duc d'Orléans, 45 rue Buffon[24], est inauguré le [12]. La présentation des animaux naturalisés, dans des dioramas reconstituant leur environnement naturel, relevait alors d’une muséographie innovante et spectaculaire pour l’époque (au moins en France)[25],[12]. Ce musée a été fermé au public en 1959[25],[12].

L'activité botanique du Muséum ne s'étant pas démentie, il devient propriétaire par legs du domaine de Chèvreloup en 1934. La même année, le président du Conseil inaugure le parc zoologique de Vincennes, suivi quelques années plus tard par le musée de l'Homme, installé dans le nouveau Trocadéro (1937)[l 13].

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le Muséum compte 19 chaires magistrales pour autant de professeurs-administrateurs. Durant les quatre années d'Occupation, les pénuries d'énergie et d'aliments provoquent la perte d'une partie des collections vivantes (serres, ménagerie et zoo de Vincennes). L'établissement abrite des réseaux de résistants : l'un au Jardin des plantes autour des professeurs Roger Heim, Jean-Pierre Lehman et Jean Orcel, l'autre au musée de l'Homme autour du pr. Paul Rivet. Au sortir de la guerre c'est Roger Heim qui dirige le Muséum de 1950 à 1965[l 12], parvenant à redresser l'établissement dans un contexte difficile (l'histoire naturelle étant, en pleine croissance économique, souvent considérée comme une « discipline mineure » et obsolète[note 5]). Conscient des déséquilibres et de la surexploitation des ressources par l'expansion humaine, Heim contribue en 1948 à la création de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En 1962, il installe au Muséum un « service de conservation de la nature » qui évolue en 1979 en « secrétariat de la faune et de la flore », puis en 1992 en « délégation permanente à l'environnement »[l 12]. Durant cette période, le Muséum acquiert l'abri Pataud en Dordogne (1957), la réserve zoologique de la Haute-Touche dans l'Indre (1958) et le jardin botanique de Val Rahmeh à Menton (1966).

Tout au long du XXe siècle, de nouveaux milieux jusque-là pas ou peu explorés sont découverts : on pénètre de plus en plus loin à l'intérieur des forêts primaires, des moyens techniques permettent d'explorer les fonds océaniques et de découvrir que la vie y réside. On découvre également que la vie réside à l'intérieur des grottes que René Jeannel et Norbert Casteret explorent. Les scientifiques repoussent les limites géographiques de leurs recherches pour couvrir l'ensemble de la biosphère. Le Muséum s'intéresse aussi à l'espace puisque parmi ses collections, on peut trouver des matériaux extraterrestres comme des météorites[26] et quelques pierres de Mars.

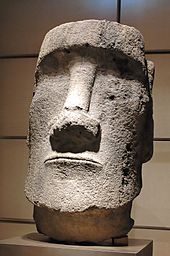

Au Muséum l'être humain est bien compris comme une partie et un acteur de l'histoire naturelle : la vie des peuples autochtones par exemple est étudiée par l'ethnographie qui se développe dans la deuxième moitié du XIXe siècle, amenant la création, en 1880, du musée d'ethnographie du Trocadéro, rattaché en 1928 au Muséum et transformé en musée de l'Homme dix ans plus tard[l 14]. Ce musée collecte également de plus en plus de fossiles d'hominidés : parmi ses riches collections, on peut y voir le crâne de l'homme de Tautavel, le pithécanthrope de Java, un moulage du célèbre australopithèque surnommé « Lucy » (dont le fossile original, conservé en Éthiopie, est vieux de plus de trois millions d'années), ou encore au musée de l'Homme les fossiles originaux de l'Homme de Cro-Magnon datant de 27 700 ans, de l’Homme de la Chapelle-aux-Saints, principal squelette d'Homme de Néandertal (60 000 ans), de l’Homme de la Ferrassie, de l’enfant du Pech-de-l’Azé, de la tête de la Dame du Cavillon recouverte de coquillages (24 000 ans) ou de la femme de l’abri Pataud[27],[28] avec des œuvres d’art préhistorique comme la Vénus de Lespugue. Les fossiles d'autres animaux ne sont pas en reste. Installés dans la galerie de Paléontologie de la rue Buffon, on y trouve entre autres le célèbre Mosasaure de Maastricht, un grand spécimen de Mégathérium, au moins deux squelettes complets de mammouths, le squelette de l'Aepyornis offert par l'Américain Andrew Carnegie en 1908, les fossiles des fouilles varoises de 1985 à Canjuers, dont un exemplaire adulte ou sub-adulte de Compsognathus, un moulage de celui qui fut en 1908 le premier crâne complet de Tyrannosaurus, ou encore un authentique crâne fossilisé de Triceratops dont le Muséum avait fait l'acquisition en 1912. Mais ce sont surtout les squelettes complets de dinosaures qui rencontrent dans cette galerie le plus de succès (Diplodocus, Allosaurus, Iguanodon, Carnotaurus, Unenlagia, Dromaeosaurus, Bambiraptor…).

Au cours du XXe siècle les expositions temporaires se multiplient. Celle du tricentenaire du Jardin royal des plantes médicinales, en 1935, déploie tout l'arc-en-ciel des divers domaines de l'histoire naturelle et retrace l'histoire du Muséum. De à , cette histoire fut exposée dans le « cabinet d'histoire du Jardin des plantes » (dans des salles de l'hôtel de Magny, mais ce « cabinet d'histoire » est désormais dissous). Au fil des années, la muséographie des expositions évolue et s'accompagne de beaux catalogues. Parmi les plus visitées, signalons Orchidées et plantes épiphytes en 1966, Météorites, messagères du cosmos en 1968, La Nature au microscope électronique en 1971, Le Sahara avant le désert en 1974, Les plus beaux coquillages du monde en 1975, Histoire naturelle de la sexualité en 1977 avec André Langaney, La bionique, science des inventions de la nature en 1985 et les cristaux géants du Brésil en 1987, qui ensemble ont attiré plus d'un million de visiteurs. Un public nombreux suit également les conférences-débats et les séances de travaux dirigés[l 15].

À partir de 1975, un plan de réhabilitation des locaux et de regroupement des laboratoires se met en place : on rénove les anciennes galeries du XIXe siècle, on y ajoute des ailes mais on effectue également de spectaculaires réalisations, comme en témoigne la zoothèque souterraine ouverte en 1986 et destinée à abriter les collections de la galerie de zoologie, fermée au public depuis 1965[l 16]. Cette galerie sera rouverte trente ans plus tard, en 1994, sous la forme d'une « grande galerie de l'Évolution » inaugurée par le président de la République François Mitterrand. Pour les enfants, des ateliers pédagogiques sont organisés dès 1970 sous l'égide, entre autres, de Geneviève Meurgues, mais prennent une dimension nouvelle avec la « galerie des Enfants », salle permanente d'activités ouverte dans la grande galerie de l'Évolution[10].

Près de deux millions de personnes visitent chaque année les divers sites parisiens du Jardin des plantes, y compris les étudiants qui fréquentent le Muséum, car celui-ci est également un campus et un centre de formation pour les futurs chercheurs : depuis 1989, il délivre seul le doctorat nouveau régime et, depuis 1995, il a l'habilitation ministérielle pour sept nouveaux DEA[l 15].

Sur le plan administratif, en 1968, une assemblée générale du personnel (alors plus de 2 200 personnes) avait proposé de remplacer l'assemblée des professeurs (instituée en 1793 comme unique instance dirigeante, scientifiquement comme administrativement) par un conseil où seraient représentés à parts égales les professeurs, les chercheurs et les techniciens. Cette proposition n'a pas abouti, mais au fil des années l'assemblée des professeurs a perdu de ses prérogatives au profit des secrétaires généraux nommés par les ministères de tutelle. Ainsi, le décret du fait du Muséum national d'histoire naturelle un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Ce décret met fin au rôle d'administrateurs des professeurs et substitue l'assemblée des professeurs par deux conseils formés de membres élus (en majorité) ou nommés pour quatre ans, parmi lesquels peuvent aussi se trouver des personnes extérieures à l'établissement : un conseil d'administration de 28 membres et un conseil scientifique de 12 membres divisé en trois sections (collections, recherche, diffusion des connaissances), chaque section étant habilitée à se réunir séparément des autres[29]. En 1994, une nouvelle circulaire ajoute un troisième conseil de gestion, le conseil des laboratoires.

XXIe siècle

L'évolution des statuts de l'établissement dans le sens d'une complexification croissante (mais pas forcément plus fonctionnelle) se poursuit au XXIe siècle et le décret du dissout les chaires d'enseignement et de recherche. Les collections et les personnes qui constituaient les anciennes chaires sont alors distribuées dans sept « départements de recherche » (depuis 2017 dissous eux aussi) :

- « Écologie et gestion de la biodiversité »

- « Histoire de la Terre »

- « Hommes, natures et sociétés »

- « Milieux et peuplements aquatiques »

- « Préhistoire humaine »

- « Régulations, développement et diversité moléculaire »

- « Systématique et évolution ».

Par ce décret sont aussi créés des niveaux hiérarchiques intermédiaires entre la direction et les chercheurs, ainsi que des structures transversales pour définir les grandes missions du Muséum et y encadrer les recherches. Les fonctions de l'ancien directeur sont partagées entre un président, qui préside le conseil d'administration, et un directeur général qui dirige effectivement l'établissement. Tous deux sont désormais nommés pour 4 ans directement par le président de la République. Les laboratoires sont conservés et placés sous l'autorité des départements nouvellement créés afin de coordonner les activités des chercheurs. L'établissement est placé désormais sous la tutelle de trois ministères : Éducation nationale, Recherche et Écologie. Ce système est si complexe qu'en 2017 les sept départements de 2001 sont réduits à trois, les trois départements encore en vigueur au sein du Muséum[30] :

- « Homme et environnement »

- « Adaptations du vivant »

- « Origines et évolution »

Aujourd'hui, le Muséum est responsable de la conservation d'un patrimoine de 67 millions de spécimens dont plusieurs centaines de milliers de « types » de tous genres (voir ci-dessous), spécimens incluant des centaines de milliers de plantes vivantes et environ 3 500 animaux vivants. Avec 1 800 personnes en France (pas toutes à Paris), dont une majorité de chercheurs et de techniciens, le Muséum tient un rôle national et international majeur dans le développement de la recherche en histoire naturelle et dans la diffusion de la culture scientifique[31].

Le fonctionnement

Le laboratoire de géologie, dans l'îlot Poliveau.

Les laboratoires de malacologie, minéralogie, mammalogie et ornithologie.

À droite, le vivarium de la Ménagerie, collection d'arthropodes et de petits vertébrés rares, vivants.

Le Muséum est administré par un conseil d'administration présidé par le président du muséum, assisté d'un conseil scientifique[32]. Le président est assisté de directeurs généraux délégués. Outre le président, le conseil d'administration comprend cinq représentants de l’État, nommés respectivement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de la recherche, de la culture et du budget ; six personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle, et onze membres élus parmi les enseignants. Le conseil scientifique se prononce et fait des propositions sur toute question scientifique relevant de la mission du Musée, il comprend 30 membres, quinze personnalités qualifiées et quinze élus parmi le personnel.

Le Muséum national d'histoire naturelle dispose de quatre directions générales déléguées :

- une direction générale déléguée aux ressources ;

- une direction générale déléguée aux collections ;

- une direction générale déléguée à la recherche, à l'expertise, à la valorisation et à l'enseignement ;

- une direction générale déléguée aux musées, aux jardins et aux zoos.

et trois départements scientifiques transversaux aux trois directions générales déléguées « techniques » :

- Homme et environnement ;

- adaptations du vivant ;

- origines et évolution.

Les anciennes chaires

Avant d'acquérir sa structure actuelle, le Muséum national d'histoire naturelle a longtemps fonctionné par chaires, qui ont évolué dans le temps :

Avant la réorganisation de 2016, il comptait cinq directions transversales et dix départements scientifiques.

Collections scientifiques

À l'exception des espèces vivantes, les collections de spécimens du Muséum sont conservées en quasi-totalité sur ses sites parisiens ainsi qu'aux Eyzies et à Sérignan. Elles sont, avec plus de 66,8 millions de spécimens estimés dont 426 985 « types »[33], parmi les plus importantes du monde avec celles du National Museum of Natural History de Washington et du musée d'histoire naturelle de Londres : ce patrimoine de l'humanité est essentiel pour comprendre la biodiversité[34] :

| Type de collection | Quantité |

|---|---|

| Minéraux | 135 000 spécimens[35]. |

| Roches | 600 000 échantillons (ce chiffre est une estimation, le chantier des collections étant encore en cours). |

| Météorites | 4 000 échantillons (sur 1 500 météorites inviduelles), 3e du monde en nombre de chutes observées (derrière le musée d'histoire naturelle de Londres et la Smithsonian Institution de Washington)[36]. |

| Fossiles | 2 700 000 spécimens[37]. |

| Champignons | 500 000 spécimens (herbier)[38]. |

| Algues et micro-algues | 570 000 spécimens (herbier)[39]. |

| Mousses et lichens | 900 000 et 500 000 spécimens[40]. |

| Plantes à fleurs et fougères | 8 000 000 spécimens illustrant 320 000 espèces vasculaires, 30 000 échantillons de graines[41]. |

| Méduses, coraux, anémones | 2 000 - 35 000 - 2 000 spécimens respectivement[42]. |

| Mollusques | 5 000 000 spécimens[43]. |

| Insectes | 40 000 000 spécimens[44]. |

| Poissons | 400 000 spécimens[45]. |

| Reptiles | 130 000 spécimens[46]. |

| Amphibiens | 170 000 spécimens[47]. |

| Oiseaux | 130 000 spécimens[48] mis en peau. |

| Mammifères | 130 000 spécimens[49]. |

| Crânes humains | 35 000 spécimens. |

| Pièces préhistoriques | 2 000 000 pièces[50]. |

| Objets ethnographiques | 300 000 spécimens. |

| Plantes vivantes | 25 000 spécimens. |

| Animaux vivants | 5 000 spécimens. |

La collection d'algues de la galerie de Botanique[39] est composée d'un herbier d'environ 570 000 spécimens et d'une algothèque d'environ 1 000 souches répertoriées d'algues d'eau douce vivantes.

La collection de champignons[38] est composée d'un herbier de 500 000 spécimens, d'une mycothèque comportant 4 000 souches vivantes et de 420 modèles en cire colorée représentant des champignons de la région parisienne, réalisés par André-Pierre Pinson, chirurgien-major sous Louis XVI.

La collection de fossiles est répartie sur plusieurs sites[37] et comprend plus de 2,7 millions de spécimens dont :

- la collection de vertébrés comprenant 300 000 spécimens de mammifères, reptiles, oiseaux et poissons ;

- la collection de non-vertébrés comprenant environ 2,5 millions de spécimens, particulièrement riche en mollusques tertiaires de France et d'Europe ;

- la collection de paléobotanique comprenant plus de 200 000 exemplaires de plantes fossiles ;

- la collection de micropaléontologie comprenant plus de 30 000 lames répertoriées de foraminifères.

Bibliothèques

Le Muséum national d'histoire naturelle comprend une direction des bibliothèques et de la documentation, qui fédère la bibliothèque centrale du Muséum et 22 bibliothèques spécialisées, certaines au Jardin des plantes, les autres présentes sur certains des autres sites du Muséum.

Le cabinet du roi comprenait déjà au moment de la Révolution quelques dizaines d'ouvrages. Toutefois, le décret du va créer les conditions de son développement. D'une part, la bibliothèque reçoit une existence officielle et le premier étage lui est attribué[51]. D'autre part, le décret prononce l'attribution au Muséum de la collection des « Vélins du Roi », toujours conservés par l'établissement et désormais numérisés, ainsi que les doubles d'ouvrages d'histoire naturelle présents à la bibliothèque royale. Surtout, il autorise le Muséum à alimenter ses collections dans les dépôts littéraires de la capitale.

La bibliothèque prend ainsi rapidement de l'ampleur, constituant une collection encyclopédique avec un net intérêt pour les sciences, en particulier biologiques, et les techniques. La bibliothèque reçoit par ailleurs d'importants dons et legs, notamment de Georges Cuvier ou de Michel-Eugène Chevreul.

En 1823, les collections atteignent déjà 15 000 volumes. En 1837, l'inauguration du bâtiment de la galerie de Minéralogie et de Géologie de l'architecte Charles Rohault de Fleury fournit l'occasion d'installer la bibliothèque dans des locaux plus vastes. Cette nouvelle bibliothèque servira pendant plus d'un siècle, alors même que les collections augmentent encore (300 000 volumes vers 1950). L'architecte Henri Delaage (1900-1992) conçoit donc l'actuel bâtiment, inauguré le , qui comprend deux salles de lecture et sept niveaux de magasins.

Les collections actuelles de la bibliothèque centrale peuvent être estimées à environ 200 000 volumes de livres modernes, plus de 13 000 titres de périodiques (3 000 vivants environ), environ 105 000 imprimés anciens, près de 8 000 manuscrits, des cartes, des estampes et un millier d'objets d'art[52].

Depuis 1992, la bibliothèque centrale est dépositaire d'un « fonds polaire » constitué par Jean Malaurie. Elle donne désormais aussi accès à une dizaine de bases de données et près de 5 000 titres de périodiques électroniques[53].

Une médiathèque, ouverte à un large public, comprend environ 8 000 ouvrages, une centaine de périodiques et des dossiers documentaires.

Le budget propre de la bibliothèque est d'environ 1,3 million d'euros. La bibliothèque du Muséum est centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique (CADIST) et « pôle associé » de la Bibliothèque nationale de France.

Parmi les 22 bibliothèques associées, la bibliothèque du musée de l'Homme a été en grande partie transférée au musée du quai Branly, mais des considérations pratiques et scientifiques ont conduit les responsables de ce dernier musée à en restituer une importante partie au musée de l'Homme. À travers cette bibliothèque, le Muséum est CADIST à un autre titre[54].

Direction

Source : Philippe Jaussaud et Édouard-Raoul Brygoo, Du Jardin au Muséum : en 516 biographies, Publications scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, Paris 2004, 264 pages, (ISBN 2-85653-565-8).

Directeur élu pour un an.

- 1793 à 1794 : Louis Jean-Marie Daubenton.

- 1794 à 1795 : Antoine-Laurent de Jussieu.

- 1795 à 1796 : Bernard Lacépède.

- 1796 à 1797 : Louis Jean-Marie Daubenton.

- 1797 à 1798 : Louis Jean-Marie Daubenton.

- 1798 à 1799 : Antoine-Laurent de Jussieu.

- 1799 à 1800 : Antoine-Laurent de Jussieu.

Directeur élu pour deux ans.

- 1800 à 1801 : Antoine-François Fourcroy.

- 1802 à 1803 : René Desfontaines.

- 1804 à 1805 : Antoine-François Fourcroy.

- 1806 à 1807 : René Desfontaines.

- 1808 à 1809 : Georges Cuvier.

- 1810 à 1811 : René Desfontaines.

- 1812 à 1813 : André Laugier.

- 1814 à 1815 : André Thouin.

- 1816 à 1817 : André Thouin.

- 1818 à 1819 : André Laugier.

- 1820 à 1821 : René Desfontaines.

- 1822 à 1823 : Georges Cuvier.

- 1824 à 1825 : Louis Cordier.

- 1826 à 1827 : Georges Cuvier.

- 1828 à 1829 : René Desfontaines.

- 1830 à 1831 : Georges Cuvier.

- 1832 à 1833 : Louis Cordier.

- 1834 à 1835 : Adrien de Jussieu.

- 1836 à 1837 : Michel-Eugène Chevreul.

- 1838 à 1839 : Louis Cordier.

- 1840 à 1841 : Michel-Eugène Chevreul.

- 1842 à 1843 : Adrien de Jussieu.

- 1844 à 1845 : Michel-Eugène Chevreul.

- 1846 à 1847 : Adolphe Brongniart.

- 1848 à 1849 : Adrien de Jussieu.

- 1850 à 1851 : Michel-Eugène Chevreul.

- 1852 à 1853 : André Marie Constant Duméril.

- 1854 à 1855 : Michel-Eugène Chevreul.

- 1856 à 1857 : Pierre Flourens.

- 1858 à 1859 : Michel-Eugène Chevreul.

- 1860 à 1861 : Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

- 1862 à 1863 : Michel-Eugène Chevreul.

Directeur nommé pour cinq ans.

- 1863 à 1879 : Michel-Eugène Chevreul.

- 1879 à 1891 : Edmond Frémy.

- 1891 à 1900 : Alphonse Milne-Edwards.

- 1900 à 1919 : Edmond Perrier.

- 1919 à 1931 : Louis Mangin.

- 1932 à 1936 : Paul Lemoine.

- 1936 à 1942 : Louis Germain.

- 1942 à 1949 : Achille Urbain.

- 1950 à 1950 : René Jeannel.

- 1951 à 1965 : Roger Heim.

- 1966 à 1970 : Maurice Fontaine.

- 1971 à 1975 : Yves Le Grand.

- 1976 à 1985 : Jean Dorst.

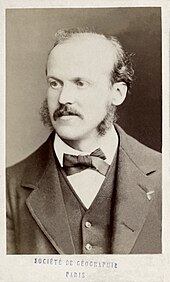

- 1985 à 1990 : Philippe Taquet.

- 1990 à 1994 : Jacques Fabriès.

- 1994 à 1999 : Henry de Lumley.

Président nommé pour cinq ans.

- 2002-2006 : Bernard Chevassus-au-Louis.

- 2006-2008 : André Menez

- 2009-2015 : Gilles Bœuf

- 2015- : Bruno David

Quelques lieux représentatifs du MNHN

Légende des images :

A) Le cétacéum (podium des cétacés), dans la galerie d'Anatomie comparée

B) Statue de Bernardin de St-Pierre, avec Paul et Virginie

C) Le jardin alpin

D) L'hôtel de Magny

E) La galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée, avec la statue du Premier artiste de Paul Richer

F) La galerie de Minéralogie et de Géologie

G) La serre de Nouvelle-Calédonie construite entre 1834 et 1836 (à l'époque le « pavillon oriental ») d'après les plans de Charles Rohault de Fleury

H) La maison de Cuvier

I) L'allée des Becquerel, côté nord, mène à la maison de Cuvier où Henri Becquerel découvrit la radioactivité en 1896.

J) La galerie de Paléontologie, au premier étage, avec sa mezzanine. Le premier étage expose les vertébrés fossiles et la mezzanine les invertébrés fossiles

K) L'un des abris zoologiques de la ménagerie.

Accès

Le Muséum national d'histoire naturelle, qui a plusieurs entrées, rues Cuvier, Buffon et Geoffroy Saint-Hilaire, quai Saint-Bernard et Place Valhubert, est desservi par des lignes d'autobus (24 57 61 63 67 89 91), par le Métro de Paris (stations Gare d'Austerlitz, Jussieu, Monge et Censier-Daubenton, où passe aussi le bus 47) et par le ![]()

![]() (station Austerlitz).

(station Austerlitz).

Notes et références

Notes

- L'« aquarium et musée de la mer » de Dinard a été fermé en 1996 et ses bâtiments vendus, mais la recherche scientifique continue à la station de biologie marine de Dinard, au Centre de recherche et d'enseignement sur les systèmes côtiers (Cresco).

- Les deux « labyrinthes » du Jardin des plantes n'ont de labyrinthe que le nom puisque le « grand labyrinthe » est en réalité un chemin en spirale menant à son sommet à la gloriette de Buffon et le « petit labyrinthe » est un espace consacré à l'observation d'oiseaux, contenant aussi des ruches. Si le « grand labyrinthe » est entièrement ouvert au public, le « petit labyrinthe », lui, est réservé aux chercheurs, mais en grande partie accessible aux regards des passants qui parcourent les chemins du jardin à l'anglaise.

- La galerie de Paléobotanique fut ouverte au public en 1972, à l'initiative du professeur Jean-Pierre Lehman, dans l'aile Est de la galerie de Minéralogie et de Géologie. Par de nombreux fossiles de végétaux en exposition, elle retraçait l'histoire évolutive des végétaux. Elle n'eut pas le succès escompté et fut fermée au public en 1998 puis démantelée en 2005 : une partie des collections de cette galerie a été transférée à la mezzanine de la galerie de Paléontologie, une autre dans la « serre de l'histoire des plantes ».

- Jacques-Louis Macie, né vers 1765 à Paris, fut un chimiste, géologue, cristallographe, physicien, mathématicien, économiste et historien devenu britannique sous le nom de James Smithson ([1] et [2]). Ayant manifesté un grand intérêt aux idéaux de l’instruction publique et de la démocratie, il fut enthousiasmé par la création en France du « Muséum central des arts de la République » (devenu musée du Louvre) et du Muséum national d'histoire naturelle ([3]). Plus âgé et devenu très fortuné, James Smithson souhaita favoriser l’émergence d’une institution similaire aux États-Unis, pays neuf encore dépourvu de grandes institutions de ce type : par son testament de 1826, lui qui ne s’est jamais rendu aux États-Unis et ne semble pas avoir entretenu de correspondance avec des scientifiques américains, légua la somme alors colossale de 100 000 livres sterling à une éventuelle institution américaine consacrée à promouvoir la science. Son vœu, retardé par un procès entre le notaire et ses héritiers en ligne indirecte, ne se réalisa que vingt ans plus tard lorsqu’un apport complémentaire de l’État américain permit la création de la Smithsonian Institution. Il existe une certaine similitude entre cette institution de Washington et le principal site, au jardin des plantes de Paris, du Muséum national d'histoire naturelle qui, dans les deux cas, alignent des musées et galeries variées d'Est en Ouest le long d'une perspective à la française située entre elles.

- Ce désintérêt français pour l'histoire naturelle, inaugure au XXe siècle au MNHN une tradition déplorée par les scientifiques, les muséologues et le public, celle des fermetures prolongées, voire définitives des présentations : musée du Duc d'Orléans fermé en 1959 ; galerie de Zoologie : 28 ans de 1966 à 1994 ; galerie de Minéralogie et de Géologie : 10 ans de 2004 à 2014 ; musée de l'Homme, en partie dépouillé au profit du musée du quai Branly du fait d'une réorganisation des collections nationales : 6 ans de 2009 à 2015 ; zoo de Vincennes : 6 ans de 2008 à 2014 ; grandes Serres : 5 ans de 2005 à 2010 (mais les quatre derniers sont consacrés aux travaux de rénovation) ; galerie de Paléobotanique fermée en 1998, puis démantelée en 2005 ; galerie d'Entomologie située dans les laboratoires de la rue Buffon et aquarium-musée de la mer de Dinard concurrencé par celui de Saint-Malo, fermés en 1996. Contrairement aux Anglo-Saxons et aux peuples nordiques qui considèrent l'histoire naturelle comme un ensemble de disciplines scientifiques d'importance majeure et y consacrent beaucoup d'argent, en France on n'agit qu'au coup par coup lorsque la vétusté arrive à des conséquences spectaculairement scandaleuses et subitement médiatisées à la suite d'incidents fortuits. Ce fut le cas à la grande Galerie, à la Ménagerie et aux Serres, qui n'ont été rénovées que parce que les toitures tombaient littéralement en morceaux ou parce que des journalistes se sont scandalisés des conditions de vie de certains animaux. Plus récemment, des appels à mécénat ont été lancés en 2016 afin de susciter des dons pour sauver des éléments du patrimoine du Muséum. La restauration de la gloriette de Buffon du XVIIIe siècle, menacée par les intempéries, la pollution et la corrosion, nécessite des financements estimés à 700 000 euros. Devenue potentiellement dangereuse pour le public, son accès a dû être fermé en attendant de réunir la somme et d'entreprendre les travaux : Odile Morain, « Jardin des Plantes : la gloriette de Buffon en péril, a besoin de donateurs », sur francetvinfo.fr, . Pour restaurer l'abri des chevaux de Przewalski, de 1890, dans la Ménagerie, une autre souscription nationale a été lancée : [4] publié le 08 décembre 2016 dans Connaissance des Arts consulté le 12 janvier 2017 et [5] consulté le 12 janvier 2017.

Références

- Yves Laissus, Le Muséum national d'histoire naturelle, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes / Mémoire des lieux » (no 249), , 144 p. (ISBN 978-2-07-053323-7, OCLC ) ; nouv. éd. 2003, 128 p. (ISBN 2-07-053323-9)

- Y. Laissus (1995), p. 12.

- Y. Laissus (1995), p. 14.

- Y. Laissus (1995), p. 15.

- Y. Laissus (1995), p. 16.

- Y. Laissus, 1995, p. 21.

- Y. Laissus (1995), p. 22-23.

- Y. Laissus (1995), p. 22.

- Y. Laissus (1995), p. 68.

- Y. Laissus (1995), p. 24.

- Y. Laissus (1995), p. 26.

- Y. Laissus (1995), p. 93.

- Y. Laissus (1995), p. 30.

- Y. Laissus (1995), p. 28.

- Y. Laissus (1995), p. 73.

- Y. Laissus (1995), p. 92.

- Y. Laissus (1995), p. 30-31.

- Autres sources

- Bilan du premier récolement décennal des musées de France, p. 4, 10 octobre 2014, base Joconde, site culture.gouv.fr

- « Muséum national d'Histoire naturelle », sur www.mnhn.fr (consulté le )

- « Présentation », sur Muséum national d'histoire naturelle (consulté le ).

- « Décret no 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle », Légifrance.

- Décret n° 2014-1107 du 1er octobre 2014 modifiant le décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle (lire en ligne) , sur Légifrance.

- Rapport d'activité 2018.

- « Tous les lieux du Muséum » sur le site de l'institution [6].

- Au sud de la rue Buffon se trouve le « clos Patouillet » ou « îlot Buffon-Poliveau », ancienne propriété de Buffon qui abrite de nombreux laboratoires et une importante partie des collections du Muséum (voir [7]).

- Luc Vivès et Cécile Colin-Fromont (préf. Philippe Taquet, photogr. Bernard Faye), Les Galeries d'Anatomie comparée et de Paléontologie : Muséum d'histoire naturelle, Paris, Ed. Artlys Muséum d'histoire naturelle, (réimpr. 2015), 95 p. (ISBN 978-2-85495-468-5, OCLC ), p. 8-9

- « Galerie des Enfants », sur Galeries, Jardins, Zoo - Jardin des Plantes (consulté le ).

- Page Facebook de la galerie de Minéralogie, consultée le 17 décembre 2014.

- Éric Buffetaut, « Un musée princier disparu », Espèces : Revue d'histoire naturelle, no 27, , p. 76-80 (ISSN ) .

- Amandine Péquignot (Me de conf., UMR208 "PALOC" - IRD/MNHN), « La collection du duc d'Orléans au Muséum » in Hypothèses du 24 jan. 2020, « Le Muséum national d'histoire naturelle, objet d'Histoire (recherches, hommes, institutions, patrimoine, enseignement » - lire en ligne [8] vu le 22 déc. 2021.

- L'enseignement supérieur sur www.mnhn.fr

- Emma C. Spary, Le Jardin d'utopie. L'histoire naturelle en France de L'Ancien Régime à la Révolution, traduit de l'anglais par Claude Dabbak, éd. du MNHN, 2005, (ISBN 2-85653-566-6).

- Philippe Jaussaud, Édouard-Raoul Brygoo, Du Jardin au Muséum en 516 biographies, Paris, 2004, (ISBN 2-85653-565-8) et Yves Laissus, Le Muséum d’histoire naturelle, 2e édit. 2003 p. 12.

- Jeanne Pronteau, Edme Verniquet (1727-1804) : architecte et auteur du "grand plan de Paris" (1785-1791), 1986, p. 261.

- Yves Laissus, « Les voyageurs-naturalistes du Jardin du roi et du Muséum d'histoire naturelle », Revue d'histoire des sciences, vol. 34, no 3-4, juillet-décembre 1981, p. 259-317.

- Jean-Marie Dewarumez, Historique des laboratoires maritimes du Boulonnais

- « Découverte de l'île de Tatihou », MNHN

- « L'étonnante histoire du petit aquarium de Dinard (1930-1997) », info Saint-Brieuc, 11 juillet 2012.

- Thomas Wayland Vaughan et alii, International Aspects of Oceanography: Oceanographic Data and Provisions for Oceanographic Research, National Academy of Sciences, Washington, D. C., 1997 (p. 118)

- Alexandre Marinescu, Émile Racovitza et l'expédition Belgica, éd. All, 1998, (ISBN 973-9431-06-2).

- Henri Belliot, chap. III, titre Sixième « Le cours général des études : La recherche scientifique », dans Encyclopédie pratique de l'éducation en France : publiée sous le patronage et avec le concours de l'Institut Pédagogique National, Paris, I.P.N. (Institut Pédagogique National) et S.E.D.E. (Société d'édition de dictionnaires et encyclopédies), , 1re éd., xxxii + 1176 p. (OCLC , SUDOC ), p. 247 .

- Yves Cauzinille, « Présentation de deux acquisitions patrimoniales faites en 2011 par la bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle avec le soutien financier de la Société des Amis du Muséum : 41 photographies panoramiques, expéditions en Afrique du duc Philippe d’Orléans en 1921, 1925 et 1926 », Les Amis du Muséum national d'histoire naturelle, no 260, , p. 56 (ISSN , lire en ligne [PDF]) .

- (en) Catherine L.V. Caillet Komorowski, The meteorite collection of the National Museum of Natural History in Paris, chapitre de l'ouvrage de Luigi Piccardi, W. Bruce Masse, Myth and Geology, Geological Society, , 350 p. (lire en ligne) .

- Collection de restes paléoanthropologique du musée de l'Homme, site du musée.

- Présentation de l'abri des ancêtres par Dominique Grimaud-Hervé, professeur au MNHN, sur dailymotion.com.

- Yves Laissus, Les archives scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, La Gazette des archives, no 145, 1989. Les archives scientifiques (communications présentées à la journée d’études organisée par le Centre de recherche en histoire des sciences et des techniques de la Cité des sciences et de l’industrie, Paris, La Villette, ) p. 106-114.

- Rapport d'activité : Muséum national d'histoire naturelle (2017) ; Section « Organisation », p. 72

- [PDF] Rapport d'activité 2005.

- Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle modifié par le décret n° 2014-1107 du 1er octobre 2014

- Les collections du Muséum, chiffres-clés 2020, Rapport d'activité du MNHN 2020, p. 47, site mnhn.fr.

- « Quelles collections ? », sur mnhn.fr (consulté le )

- Nombre de spécimens de minéraux (chiffre du MNHN)

- « Météorites », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Les fossiles », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Champignons », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Algues », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Mousses et lichens », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Plantes à fleurs et fougères », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Méduses, coraux, anémones », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Les mollusques », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Les insectes », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Les poissons », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Les reptiles », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Les amphibiens », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Les oiseaux », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Les mammifères », sur mnhn.fr (consulté le )

- « Quelles collections ? Pièces préhistoriques », sur mnhn.fr (consulté le )

- Pascale Heurtel, « Muséum national d'histoire naturelle », dans Les Bibliothèques parisiennes : architecture et décor, [2002], p. 166-167.

- Sophie Guérinot-Nawrocki, Rapport de stage à la bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle, 2004, en ligne sur le site de l'Enssib.

- Rapport d'activités pour 2006, p. 13

- Véronique Heurtematte, « Ecce homo », dans Livres Hebdo, no 717, 18 janvier 2008, p. 72.

Voir aussi

Bibliographie

- Claude Blanckaert, Claudine Cohen, Pietro Corsi et Jean-Louis Fischer (dir.) (préf. Roger Chartier), Le muséum au premier siècle de son histoire : [actes du colloque de Paris, juin 1993, centre Alexandere Koyré], Paris, Editions du Muséum national d'histoire naturelle, coll. « Archives / Muséum national d'histoire naturelle », , 687 p. (ISBN 978-2-85653-516-5, OCLC )

- Dominique Bezombes, La Grande Galerie du Muséum national d'histoire naturelle : Conserver c'est transformer, Paris, Le Moniteur, , 168 p. (ISBN 2-281-19083-8)

- Philippe Jaussaud et Édouard-Raoul Brygoo, Du Jardin au Muséum : en 516 biographies, Paris, Muséum national d'histoire naturelle, , 630 p. (ISBN 978-2-85653-565-3, OCLC )

- Philippe Morat (dir.), L'herbier du monde : cinq siècles d'aventures et de passions botaniques au Muséum national d'histoire naturelle, Paris, Les Éd. du Muséum Les Arènes-l'Iconoclaste, , 239 p. (ISBN 978-2-912485-71-7, OCLC )

- Luc Vivès et Cécile Colin-Fromont (préf. Philippe Taquet, photogr. Bernard Faye), Les Galeries d'Anatomie comparée et de Paléontologie : Muséum d'histoire naturelle, Paris, Ed. Artlys Muséum d'histoire naturelle, (réimpr. 2015), 95 p. (ISBN 978-2-85495-468-5, OCLC )

Articles connexes

- Liste de musées d'histoire naturelle

- Liste des plus grands herbiers du monde

- Liste des directeurs du Muséum national d'histoire naturelle

- Liste des chaires du Muséum national d'histoire naturelle

- Grandes serres du Jardin des plantes

- Ménagerie du Jardin des plantes

- Galerie de Minéralogie et de Géologie

- Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée

- Grande galerie de l'Évolution

- Inventaire national du patrimoine naturel (INPN)

- Éducation à l'environnement et au développement durable

- Musée de l'Homme

- Julienne Anoko

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressources relatives aux organisations :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative au tourisme :

- Site du Muséum

- Site du Musée de l’Homme

- Site du Parc zoologique de Paris (connu sous le nom populaire de « zoo de Vincennes »

- Site de l'arboretum de Chèvreloup

- Site de la réserve zoologique de la Haute-Touche

- Site de la station marine et du marinarium de Concarneau

- Site de l'Harmas de Jean-Henri Fabre

- Inventaire national du patrimoine naturel

- Site de Vigie-Nature, programme de sciences participatives du Muséum

- Site de La planète revisitée, programme d'expéditions naturalistes du Muséum national d'histoire naturelle

- Décret de fondation du 10 juin 1793, sur Gallica

- Site des Publications scientifiques du Muséum

- « La page de la bibliothèque du muséum national d'histoire naturelle », sur Gallica (BnF) (consulté le )