Vénus de Lespugue

La Vénus de Lespugue est une statuette en ivoire datant du Gravettien (Paléolithique supérieur) et l'une des plus célèbres représentations féminines préhistoriques. René Verneau l'appelle reine des Vénus aurignaciennes[1].

| Vénus de Lespugue | |||||

.jpg.webp)

| |||||

| Type | Statuette | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Dimensions | 150 mm de hauteur, 60 mm de largeur et 36 mm d'épaisseur. | ||||

| Matériau | ivoire de mammouth | ||||

| Fonction | ? | ||||

| Période | Paléolithique supérieur | ||||

| Culture | Gravettien, −26 000 à −24 000 ans AP | ||||

| Date de découverte | 9 août 1922 | ||||

| Lieu de découverte | Grotte des Rideaux à Lespugue (Haute-Garonne) | ||||

| Coordonnées | 43° 14′ 00″ nord, 0° 40′ 03″ est | ||||

| Conservation | Musée de l'Homme (Paris) | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Haute-Garonne

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées

Géolocalisation sur la carte : Midi-Pyrénées

Géolocalisation sur la carte : France

| |||||

Découverte

Elle a été découverte le par René et Suzanne de Saint-Périer dans la grotte des Rideaux, une des grottes de la Save situées dans les gorges de la Save, à Lespugue (Haute-Garonne)[2]. Alors que la fouille du site était achevée, un ultime coup de pioche mit au jour la statuette et l'endommagea fortement[3] la morcelant en 9 morceaux principaux[4].

Contexte archéologique

Contrairement à d'autres œuvres analogues, celle-ci a été découverte dans un contexte archéologique précis : l'industrie lithique et osseuse de la couche où elle se trouvait appartient au Gravettien (burins de Noailles, pointes de sagaies à rainures, lissoirs, perles en os), autrefois appelé Périgordien supérieur ou Périgordien Vc, transition Périgordien-Solutréen, soit environ 23000 à 22000 ans AP[5].

La grotte a aussi été occupée au Bronze ancien et moyen[6]. Des traces d'installation ont été également prouvées pour l'antiquité et au Moyen Âge[4].

Description

Selon Duhard (1993), c'est la plus grande des statues en ronde-bosse paléolithiques françaises et une des plus grandes connues en Eurasie[7] ; ce qui est peut-être vrai concernant les représentations d'humains, mais pas une généralité absolue - exemple des bisons du Tuc d'Audoubert entre autres.

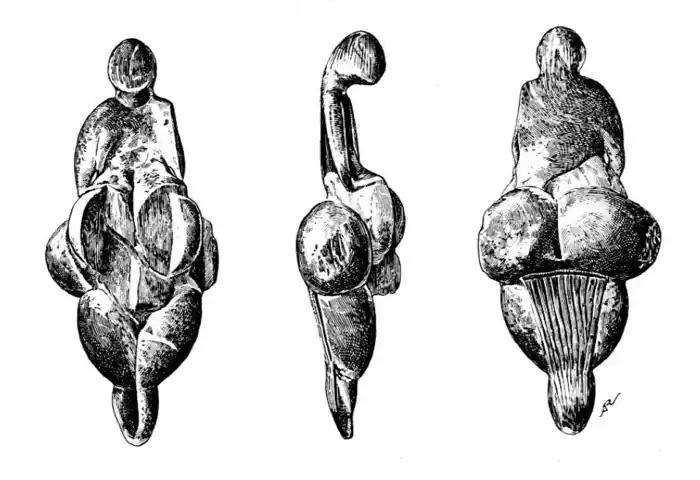

La statuette est en ivoire de mammouth. En partie brisée lors de sa découverte[3], elle mesure 144 mm de haut[7] (Saint-Périer indique 147 mm[3]), dont 100 mm du haut de la tête au sommet du triangle pubien et 44 mm de ce même sommet aux pieds. La largeur de l'hémi-pelvis droit, seul intact, est de 32 mm ; celle de l'hémi-thorax droit, bras compris, est de 20 mm. La tête fait 17 mm de hauteur et 15 mm de largeur. Le cou est large de 12 mm. Les cuisses font 40 mm dans leur plus grande largeur (région trochantérienne) et 36 mm à leur racine. L'épaisseur abdomino-fessière est de 35 mm[7].

La tête est petite et ovoïde, dépourvue de détails anatomiques. Elle porte des traits gravés plus ou moins parallèles, descendant jusqu'aux trois-quarts de la face à l'avant et jusqu'aux omoplates à l'arrière[3] ; ces traits sont généralement interprétés comme une figuration de la chevelure[2] - [7] ; une seule publication, orientée vers l'étude de l'habillement féminin paléolithique, y voit une pièce d'habillement couvrant la tête[8].

Les seins et les fesses sont très volumineux, pratiquement sphériques. Les jambes sont courtes et se terminent par des ébauches de pieds[9].

Sur la face dorsale, une série de stries verticales parallèles part d'un trait horizontal situé sous les fesses. Cet élément est interprété comme une sorte de pagne. Les détails en sont très précis, montrant le sens de torsion de la cordelette et celui, opposé, des cordages du "pagne" ; Soffer et al. y voient même des effilochures de certaines cordes en bas du "pagne" ; ces détails, d'après eux, viennent renforcer l'importance des vêtements et autres objets fabriqués à partir de matières végétales. La position très basse de la cordelette de maintien rappelle celle sur la vénus de Dolní Věstonice[10].

Cette statuette correspond à ce qui a été appelé la « loi de frontalité »[11].

La vénus en état lors de sa découverte,

dessinée par René de Saint-Périer (1924)

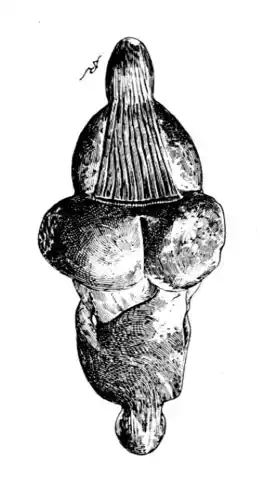

Une autre lecture, la deuxième femme

Yves Coppens (1989) publie la remarque que le fessier est à l'envers, et que si on tourne la statue pour le "mettre à l'endroit", apparaît alors une autre figure représentant les 2/3 supérieurs d'un autre personnage, également féminin. Le "pagne" devient une chevelure. D'autres avant lui ont remarqué cette dualité mais ne lui ont pas donné l'importance et certains en ont même nié l'intention[12]. Ainsi Luquet, qui affirme que « du fait de la totale symétrie de la statuette, l'artiste, lorsqu'il l'a retournée pour figurer la chevelure, s'est trompé de côté et a représenté celle-ci sur le verso de la mauvaise pointe, celle des pieds au lieu de la tête[13] » (sic). Même Henri Delporte (1979) reprend cette idée : « Cette observation plaiderait en faveur de l'erreur de l'artiste »[14].

La double image est pourtant la seule explication cohérente pour la fossette située en bas du sillon inter-fessier, qui a « beaucoup embarrassé les commentateurs »[15]. Saint-Périer (1922) en fait soit une fossette coccygienne soit un anus (pourtant invisible chez l'humain en position orthostatique) ; pour Régnault (1924) (pourtant médecin) ce serait une fistule coccygienne congénitale ; Leroi-Gourhan y voit un vestige de triangle coccygien au siège aberrant. Mais lorsque la statuette est inversée, ce trait devient une fossette du sacrum (fossette sacrée) tout à fait plausible[7].

Un des bas-reliefs de Laussel présente le même effet-miroir[16], elle aussi datée du Périgordien V à burins de Noailles[17], et dont l'intention de dualité en miroir a elle aussi été rejetée par les prédécesseurs de Coppens qui n'ont voulu y voir qu'un accouplement ou un accouchement[18]. Pourtant l'art paléolithique n'est pas étranger de la dualité d'images et l'ambigüité des formes. Ainsi la statuette anthropomorphe « phallo-féminine » de Castelnaud-la-Chapelle découverte dans les années 1980 et étudiée par Randall White (2002)[19]. On peut aussi citer les animations de sujets mises en évidence par Marc Azéma, qui dans un autre registre supposent elles aussi une conceptualisation multiple pour la même image.

La vénus retournée : le pagne devient une chevelure, la fossette en bas du sillon inter-fessier devient la fossette sacrée.

Une troisième lecture, un accouchement ?

Nathalie Rouquerol propose une troisième lecture : en renversant la statue et en l'inclinant, elle voit un personnage en train d'être accouché[20] (bien que la position de ce personnage corresponde plus à une sortie d'anus qu'à une sortie des voies génitales).

Controverses

Inscription dans un losange - ou non

Selon A. Leroi-Gourhan (1965), sa forme générale correspond aux canons stylistiques des figures féminines gravettiennes : il veut inscrire les seins, le ventre et les hanches dans un cercle autour duquel un losange inclut la tête et les jambes[11]. Cette idée n'était pas neuve. En 1922, Saint-Périer parlait déjà de « la forme presque régulièrement losangique » de la vénus de Lespugue ; et en 1934 G.-H. Luquet l'avait suggérée à propos de l'une des figurines de Grimaldi[21]. H. Delporte (1979[22], 1993) suit Leroi-Gourhan et applique sa proposition à sa vénus de Tursac ; mais fait tout de même remarquer (1995) que ni les figurations sveltes, ni les ébauches et ni les figurations stylisées ne suivent cette « règle »[23] (ce qui restreint notablement le champ d'application de la théorie de Leroi-Gourhan).

Duhard (1995) montre clairement qu'en réalité, le losange s'inscrit dans la figure et non l'inverse - sauf à allonger démesurément la grande longueur du losange[24].

Léon Pales a également fortement contredit cette théorie, mettant au jour des failles certaines dans les données anatomiques (et dans la terminologie) employées par Leroi-Gourhan qui limite les fesses à leur tiers inférieur[15] et tire des conclusions abusives sur base d'erreurs anatomiques[25] - [26] - [27].

Stéatopygie, stéatomérie et obésité

La stéatopygie de la vénus de Lespugue (et des représentations féminines paléolithiques en général) a souvent été mentionnée, à commencer par René de Saint-Périer (1924)[28] puis d'autres comme Henri Breuil et Denis Peyrony (1930)[29], André Leroi-Gourhan (1965)[11] et toutes les copies de ceux-ci sur l'internet et ailleurs.

La stéatopygie avancée par Saint-Périer (1924) est démentie dans l'article suivant du même bulletin par le médecin Félix Regnault (1924), qui affirme sans ambigüité que « la Vénus de Lespugne, loin d'être stéatopyge, est fortement platopyge, elle est très plate avec une stéatomérie très marquée »[30]. Il insiste pour que la stéatopygie ne soit pas confondue avec l'obésité[31] (voir la vue de profil au centre du dessin plus haut dans cette page, où l'on peut observer que les rondeurs exagérées sont bien sur les hanches, et que si le postérieur était en proportion de ces hanches il serait très notablement plus proéminent).

Duhard (1993), gynécologue et docteur en Sciences, est clair sur ce point : « la femme représentée n'a pas de stéatopygie postérieure »[32].

Paul Royer proteste également contre cette attribution abusive de stéatopygie[33]. Il publie en 1926 son étude des six vénus de Lespugue, Brassempouy, Griraaldi, Willendorf et Kostienky, notant que des sept statuettes qui présentent des caractères particuliers, six sont stéatomères sans stéatopygie et une stéatopyge sans stéatomérie ; aucune ne réunit ces deux conformations[34]).

Henri Delporte évoque la stéatopygie (1959) puis conclut qu'elle n'est pas véritable (1961)[35] - [36] et insiste (1979) que « les fesses sont développées mais non stéatopyges »[37].

Waldemar Deonna s'attaque au fond du sujet quand il nie tout lien ethnologique entre la stéatomérie des vénus paléolithiques et la stéatopygie des Boshiman[38].

Conservation

Saint-Périer la donne avant 1924 au département de Paléontologie du musée national d'histoire naturelle[3], où elle reçoit le numéro d’inventaire 19030[39].

La Vénus de Lespugue fait maintenant partie des collections du Musée de l'Homme à Paris (département Anthropologie, no 38-189)[40].

Philatélie, art contemporain

Il n'existe pas de timbre représentant la Vénus de Lespugue, mais une flamme d'oblitération en service à Boulogne-sur-Gesse est en partie illustrée par la statuette.

Picasso dit de la vénus de Lespugue : « Je pourrais la faire avec une tomate traversée par un fuseau, non ? »[41] - [42] - [43].

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

Bibliographie

- [Batlle 2017] Michel Batlle, Vénus de Lespugue et artistes de plein vent, Revel, éd. Artcircuit, , 47 p..

- [Bertin 2018] Marion Bertin, « De la sortie de terre à la mise sous verre : la Vénus de Lespugue comme chef–d’œuvre de l’art mobilier paléolithique. Essai de biographie muséale », Organon, no 50, (lire en ligne [PDF] sur pdfs.semanticscholar.org, consulté le ).

- [Cohen 2003] Claudine Cohen, La femme des origines - images de la femme dans la Préhistoire occidentale, éd. Belin-Herscher, , 191 p. (ISBN 2-7335-0336-7, présentation en ligne).

- [Coppens 1989] Yves Coppens, « L'ambiguïté des doubles Vénus du Gravettien de France (information) », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 133, no 3, , p. 566-571 (lire en ligne [sur persee]).

- [Delporte 1979] Henri Delporte, L'image de la femme dans l'art préhistorique, Paris, éd. Picard, (réimpr. 1993), 288 p. (ISBN 2-7084-0440-7, résumé, présentation en ligne).

- [Duhard 1993a] Jean-Pierre Duhard (préf. Henri Delporte, postface Denise de Sonneville-Bordes), Réalisme de l'image féminine paléolithique (thèse de doctorat en Sciences), Paris, CNRS éditions, coll. « Cahiers du Quaternaire » (no 19), , 244 p., sur books.google.fr (présentation en ligne, lire en ligne).

- [Duhard 1993b] Jean-Pierre Duhard, « Étude comparative des statuettes féminines de Sireuil et Tursac (Dordogne) », Gallia Préhistoire, no 35, , p. 283-291 (lire en ligne [sur persee]).

- [Duhard 1995] Jean-Pierre Duhard, « De la confusion entre morphologie et géométrie dans les figurations féminines gravettiennes et du supposé style gravettien », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 92, no 3, , p. 302-312 (lire en ligne [sur persee]).

- [Foucher & San Juan 2001] Pascal Foucher et Cristina San Juan, « Les industries solutréennes de l'abri des Harpons et de la grotte des Rideaux (Lespugue, 31). Collections Saint-Périer des musées de Lespugue et de Saint-Gaudens », Bulletin de la Société préhistorique Ariège-Pyrénées, 2001, 2000 (lv), p. 27-33 (lire en ligne [sur hal.archives-ouvertes], consulté le ).

- [Hurel 2013] Arnaud Hurel, « Des Bushmen en Europe ? Vénus paléolithiques et « négroïdes » de Grimaldi dans la construction de la préhistoire française », dans Claude Blanckaert, La Vénus hottentote - Entre Barnum et Muséum (série Archives, no 17), Paris, coll. « Publications scientifiques du Muséum », , 478 p., sur books.openedition.org (lire en ligne), p. 291-363. (Lespugue : paragr. 6, 102-104, 106, 113)

- [Pales 1968] Léon Pales, « Statuaire préhistorique et anatomie », Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, vol. 3, no 1, , p. 63-76 (lire en ligne [sur persee]).

- [Pétillon 2012] Jean-Marc Pétillon, « Historique des fouilles de R. de Saint-Périer dans les sites paléolithiques des gorges de la Save (Lespugue, Haute-Garonne) », Préhistoire du Sud-Ouest, Association Préhistoire quercinoise et du Sud-Ouest, vol. 20, no 2, , p. 213-219 (lire en ligne [sur halshs.archives-ouvertes], consulté le ).

- [Régnault 1912] Félix Regnault, « La représentation de l'obésité dans l'art préhistorique », Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, t. 3, nos 1-2, , p. 35-39 (lire en ligne [sur persee]).

- [Régnault 1924] Félix Regnault, « Les représentations de femmes dans l'art paléolithique sont stéatomères, non stéatopyges », Bulletin de la Société préhistorique de France, t. 21, no 3, , p. 84-88 (lire en ligne [sur persee]).

- [Rouquerol & Moal 2018] Nathalie Rouquerol et Fañch Moal, La Vénus de Lespugue révélée, Éd. Locus Solus, , 248 p. (ISBN 978-2-36833-210-8) :

- « Conférence Nathalie Rouquerol : « La Vénus de Lespugue révélée » » (consulté en ).

- [vidéo Rouquerol & Moal] Claire Louet, Valerian Morzadec, Bertrand Le Gall et Gwendal Poiron, « La Vénus de Lespuge révélée », interview de Nathalie Rouquerol (préhistorienne) et Fanch Moal (peintre et sculpteur), distrib. France 3 Bretagne [vidéo, 1 min. 43 sec.], sur youtube.com, (consulté le ).

- [Saint-Périer 1923] René de Saint-Périer, « La statuette féminine stéatopyge de Lespugue (Haute-Garonne) », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 67, no 1, , p. 10-12 (lire en ligne [sur persee]).

- [Saint-Périer 1924] René de Saint-Périer, « La statuette féminine de Lespugue (Haute-Garonne) », Bulletin de la Société préhistorique de France, t. 21, no 3, , p. 81-84 (lire en ligne [PDF] sur donsmaps.com, consulté le ).

Références

Notes

Références

- [Verneau 1924] René Verneau, « La race de Neanderthal et la race de Grimaldi - leur rôle dans l'humanité », The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, no 54, , p. 211-230. Vérification de la référence.

(Bertin 2018, p. 20 donne comme auteur de cette citation [Boule 1921] Marcellin Boule, Les hommes fossiles - Éléments de paléontologie humaine, Paris, Masson et Cie, , 491 p., sur gallica (lire en ligne).) - Saint-Périer 1924, p. 81.

- Saint-Périer 1924, p. 82.

- Vincent Charpentier, « La Vénus de Lespugue, à l'origine de la quintessence des formes », sur France Culture, Carbone 14, (consulté le ).

- Coppens 1989, p. 566.

- [Rouquerol & Cantet 2010] Nathalie Rouquerol et Jean-Pierre Cantet, « L'abri Sous les Rideaux à Lespugue (Haute-Garonne) et l'Âge du bronze dans les gorges de la Save », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 107, no 1, , p. 97-120 (lire en ligne [sur persee]), p. 118.

- Duhard 1993a.

- Soffer et al. 2000, p. 10.

- « Vénus de Lespugue », sur museedelhomme.fr (consulté le ).

- [Soffer et al. 2000] (en) Olga Soffer, James M. Adovasio et David C. Hyland, « The Well Dressed "Venus": Women's Wear ca. 27 000 B.P. », Archaeology, Ethnology, and Anthropology of Eurasia, , p. 11 (lire en ligne [PDF] sur researchgate.net, consulté le ), p. 11.

- [1965] André Leroi-Gourhan, Préhistoire de l'art occidental, Paris, éd. Mazenod, , 482 p. (présentation en ligne). Cité dans Duhard 1995, p. 302.

- Coppens 1989, p. 567.

- [Luquet 1934] Georges-Henri Luquet, « Les Vénus paléolithiques », Journal de Psychologie normale et pathologique, t. 31, nos 5-6, . Cité dans Coppens 1989, p. 567.

- Delporte 1979. Cité dans Coppens 1989, p. 569.

- Pales 1968, p. 66.

- Coppens 1989, p. 569.

- Coppens 1989, p. 570.

- Coppens 1989, p. 571.

- [White 2002] Randall White, « Une nouvelle statuette phallo-féminine paléolithique : « la vénus des Milandes » (commune de Castelnaud-la-Chapelle, Dordogne) », Paléo, no 14, , p. 177-198 (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté le ), p. 195.

- vidéo Rouquerol & Moal, 0 min. 25 sec. - 0 min 30 sec..

- Duhard 1995, p. 302.

- Delporte 1979.

- Duhard 1995, p. 303.

- Duhard 1995, p. 305.

- Pales 1968, p. 67.

- [Pales & Saint-Péreuse 1976] Léon Pales et Marie Tassin de Saint-Péreuse, Les gravures de la Marche : II - Les humains, Gap / Paris, éd. Ophrys, , 175 p.. Cité dans Duhard 1995, p. 305.

- [Pales 1972] Léon Pales, « Les ci-devants Vénus stéatopyges aurignaciennes », Symposium Internacional de arte rupestre, Santander, , p. 217-261. Cité dans Duhard 1995, p. 305.

- Saint-Périer 1924, p. 83.

- Duhard 1993a, p. 59.

- Régnault 1924, p. 86.

- [Régnault 1926] Félix Régnault, « La prétendue stéatopygie des races paléolithiques », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 23, nos 7-8, , p. 183-187 (lire en ligne [sur persee]).

- Duhard 1993a, p. 55.

- Publié à la suite de l’article de Régnault (1924), p. 88.

- [Royer 1926] Paul Royer, « La stéatopygie et les statuettes féminines paléolithiques », La Presse médicale, no 55, , p. 875-876 (résumé).

- Duhard 1993a, p. 61.

- Duhard 1993b, p. 286.

- Duhard 1993a, p. 147.

- [Deonna 1913] Waldemar Deonna, « À propos d'un bas-relief de Laussel », Revue archéologique (Paris), t. 22, , p. 112-114 (lire en ligne [sur gallica]).

- Bertin 2018, p. 19, note 1.

- « Vénus de Lespugue - Définition et Explications », sur techno-science.net (consulté le ).

- [Malraux 1976] André Malraux, La tête d'obsidienne, , sur archive.org (lire en ligne), p. 116.

- [Malraux 2012] André Malraux, Le Miroir des Limbes, t. 2 : La corde et les souris, , 640 p. (lire en ligne), p. 248.

- [Grosos 2017] Philippe Grosos, Signe et forme, Paris, éditions du Cerf, , sur books.google.fr (lire en ligne), p. 46.