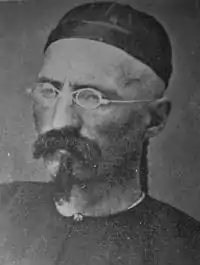

Armand David

Armand David (ou Père David), né le à Espelette près de Bayonne (France) et mort à Paris le , est un missionnaire lazariste français, zoologiste et botaniste éminent. Il a collecté durant sa vie animaux, plantes, roches et fossiles en Chine pour le compte du Muséum d’histoire naturelle de Paris[1]. Environ 70 identifications scientifiques d'espèces de plantes portent son nom[N 1] ; il est également dédicataire d'un genre : le genre Davidia qui comprend l'arbre aux mouchoirs[2].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Surnom |

Père David |

| Nationalité |

Française |

| Activités |

| Ordre religieux | |

|---|---|

| Abréviation en botanique |

David |

Biographie

Enfance au Pays basque

Jean-Pierre-Armand David voit le jour le à Espelette en Pays basque. Son père, Dominique David, est médecin et maire du village. C’est un notable local qui défendra toute sa vie une position politique légitimiste intransigeante qu’il essaiera de transmettre à ses enfants. C’est aussi un homme qui s’intéresse à l’histoire naturelle et qui donne à son fils Armand, un goût pour l'observation du règne animal et végétal[N 2].

Phase de formation à Paris et en Italie (1848-1862)

Après deux années passées au Grand Séminaire de Bayonne, Armand se rend à Paris en 1848 pour faire son noviciat à la Société des prêtres de la Mission. Cette congrégation créée par saint Vincent de Paul en 1625, envoie ses prêtres — populairement appelés 'Lazaristes' — en mission d'évangélisation dans des régions déchristianisées ou en pays non-chrétiens. La discipline y est sévère et demande une stricte obéissance. Lorsqu’il prononce ses vœux en novembre 1850, il rêve de mission dans des pays lointains mais c’est finalement en Italie, au collège lazariste de Savone près de Gênes qu’il est envoyé pour y enseigner les sciences naturelles.

Il y passe dix agréables années qu'il met à profit pour parfaire ses connaissances dans les sciences de la nature. Avec ses élèves (dont Luigi Maria d'Albertis), il constitue des collections scientifiques et apprend les techniques de la taxidermie. Il en était presque venu à oublier ses rêves de mission dans le Céleste Empire, quand en 1861, le zoologiste Henri Milne Edwards, administrateur du Muséum d’histoire naturelle de Paris, sollicite l’aide des missionnaires pour inventorier les espèces animales et végétales de Chine, à cette époque encore très mal connues. En 1862, le père Armand David est désigné pour la mission à Pékin.

Les premières explorations des environs de Pékin (1862-1866)

Durant la révolte des Taiping (1850-1864), des Nian et les soulèvements des musulmans qui firent des dizaines de millions de morts, le pouvoir central chinois très affaibli, subissait en outre les coups de boutoir des troupes coloniales franco-britanniques. Le droit d’évangéliser pour les chrétiens est acquis à la suite de la défaite humiliante subie par l’empire chinois devant les troupes franco-anglaises. Il s’ensuivra une hostilité permanente des mandarins portée à la solide organisation missionnaire, vue comme une tentative étrangère de doubler la structure administrative.

« Tout en étudiant la langue du pays, écrit-il, et en collaborant au ministère sacerdotal, je me mis à explorer les alentours de la capitale »[3]. Il poussa ensuite ses explorations dans les montagnes de l’Ouest en 1863 puis du côté de la Résidence impériale de Jehol près de Chengde 承德市, à 260 km au nord-est de Pékin. Chaque expédition était suivie d’envois au Muséum de Paris où les naturalistes furent tout de suite surpris par leur qualité. « Nous avons trouvé dans le père Armand David un correspondant non moins actif qu’éclairé, écrit le professeur Milne Edwards en septembre 1864. Il a fait au Musée plusieurs envois considérables et l’intérêt des objets qu’il nous adresse est rehaussé par les notes dont il les accompagne. » Le Muséum fit des démarches auprès du Supérieur général des Lazaristes pour qu’il autorise le père David à faire pendant plusieurs années des explorations dans les régions les moins connues de l’Empire avec un financement public du Ministère de l’instruction publique.

Milne-Edwards donne à cette époque la description scientifique de quelques espèces remarquables envoyées[4] : l’écureuil gris-cendré (Sciurus davidianus), le cerf-chameau (Cervus cameloides) et bien d’autres mais c’est l’énigmatique « cerf du père David » (Elaphurus davidianus) qui retient le plus l’attention. Ce cervidé est nommé par les Chinois 四不象 sì bù xiàng, « les quatre caractères qui ne conviennent pas » parce que cet animal avait les bois d'un cerf, le cou d'un chameau, le pied d'une vache et la queue d'un âne. Pour ajouter au mystère, l’animal, pratiquement disparu à l’état sauvage, était gardé par des soldats tatares dans le parc impérial de chasse de Nanhaizi à une lieue au sud de Pékin. « Aucun européen ne peut pénétrer dans ce parc ; mais ce printemps m’étant hissé sur la muraille d’enceinte, j’ai eu la bonne fortune de voir, assez loin de moi, un troupeau de plus de cent de ces animaux… Jusqu'ici j’ai fait des tentatives infructueuses pour avoir une dépouille de cette espèce » écrit le père David en septembre 1865. « Heureusement, je connais des soldats tartares qui font la garde dans ce parc et je suis sûr que, moyennant une somme plus ou moins ronde, j’aurais une peau que je m’empresserai de vous envoyer » Au début de l’année suivante, il finit par obtenir les peaux d’une femelle et d’un jeune mâle qu’il envoie aussitôt au Muséum. Suivront bientôt le squelette et la peau d’un mâle adulte. Au même moment, le chargé d’affaires français obtient des ministres impériaux qu’ils envoient au Muséum un couple de ces animaux vivants. Les Anglais obtinrent aussi, grâce aux bons offices du missionnaire, quelques individus[1]. C’est grâce à ces individus vivants envoyés en Europe que l’espèce n’a pas disparu.

Encouragé par ces premiers succès, le père David va mener dans les années 1866-1874 trois grandes expéditions naturalistes dans les profondeurs de la Chine :

- en 1866, un voyage de sept mois en Mongolie méridionale ;

- en 1868-1870, une exploration de la Chine centrale et du Tibet oriental (Sichuan) ;

- en 1872-1874, un voyage à travers les monts Qinling (Shaanxi), le Hubei, le Jiangxi, le Fujian et le Zhijiang.

L’exploration de la Mongolie méridionale (mars-octobre 1866)

En mars 1866, il part de Pékin avec tout son équipement de collecteur naturaliste porté par cinq mulets, en vue d'explorer les régions mongoles qui se trouvent au-delà de la Grande Muraille, au nord de la grande boucle du Fleuve Jaune (Huanghe), une région encore très mal connue des Européens. Le frère Chevrier, bon chasseur, et le fameux guide Samdadchiemba[N 3], ancien lama mongol qui avait accompagné les pères Huc et Gabet au Tibet, se joindront à lui. Le voyage fut très éprouvant, en raison d'un climat très rude, d'une insuffisance d'eau et de nourriture et de l'insécurité permanente que faisaient régner les bandits de grands chemins et les soldats tartares, sans parler des bêtes sauvages. Il fallait des caractères bien trempés pour surmonter sans encombre les épreuves auxquelles ils furent confrontés.

Tous les jours, il prenait d’abondantes notes sur tout ce qu’il observait : la nature des sols, la faune et la végétation, les mœurs des populations, leurs religions, leurs cultures vivrières. Le petit groupe d'explorateurs fixèrent leur camp de base à Saratchi[N 4], une ancienne cité, entre Hohhot et Baotou (呼和浩特市、包头市之间). Bien que la végétation de ces contrées désertiques soit assez pauvre, il fait quelques récoltes intéressantes. « Je note une Ancolie à fleurs vertes (Aquilegia viridiflora) qui abonde, une jolie légumineuse à fleurs rouge sang (Lessertia) ; une sorte de Sophora herbacé à nombreuses fleurs blanches très odorantes etc. J'ai récolté aussi de bons fruits d'un Rosier à fleurs jaunes. Mais en somme, la végétation de l'Ourato [乌拉特 wulate] est assez pauvre »[5]. Le rosier à fleur jaune sera ultérieurement nommé Rosa xanthina, une espèce belle et robuste, avec de petites feuilles délicate et une fleur en coupe jaune. « L'Ourato…, ne présente jamais de hautes montagnes; ses forêts, dont on me faisait une si brillante description à Pékin, sont aujourd'hui à peu près détruites…Partout où la culture a été possible, on la voit exercée par les Chinois, qui chassent devant eux les populations mongoles pastorales. Celles-ci, d'ici à peu, se trouveront sans ressources, refoulées jusqu'au grand désert de Gobi, dont j'ai pu apercevoir les sables jaunes et mouvants. »

Comme le père David connaît admirablement bien les oiseaux, il repère la jolie fauvette à dos bleu, connue seulement au Japon (Tarsiger cyanurus). « C’est en vain que nous nous fatiguons à la recherche du faisan bleu : on ne connaît ici que le Phasianus torquatus, le Pucrasia xanthospila, et la bartavelle qui abonde toujours. » [1] Le frère Chevrier, bon fusil, tue et prépare faisans, vautours et aigles mongols. Ils collectèrent 176 oiseaux, 59 mammifères, 1 500 spécimens de plantes et 680 spécimens d'insectes[6].

Malgré tout, le père David trouva le bilan global assez décevant[5] : « Vous savez peut-être que j'ai passé huit mois de l'année dernière dans l'Ourato. J'y ai dépensé beaucoup d'argent, perdu mon temps et mes peines, car le pays est très pauvre, bien qu'on m'eût dit le contraire à Pékin. »

L'exploration de la Chine centrale et du Tibet oriental (26 mai 1868 – 24 juin 1870)

L’expédition suivante poussa le père David jusqu'à une région habitée par des ethnies non Han mais cette fois avec une flore et une faune beaucoup plus riche. Il avait appris auprès d’autres missionnaires que vers l’ouest et le Tibet, se trouvaient de hautes montagnes couvertes de forêts primaires préservées. Ce fut un très bon choix, puisqu’on sait maintenant que la région montagneuse au nord de Ya'an (雅安) dans l'actuel Sichuan où il se rendra, possède la plus grande richesse botanique et zoologique des pays tempérés et qu’elle fait partie des monts Hengduan, classés comme un point chaud de biodiversité par Conservation International.

Flore et faune du Jiangxi (Chine centrale)

Il décide de s’y rendre en remontant le Fleuve Bleu (Changjiang) mais après quelques jours de navigation mouvementée, il se trouve bloqué à Jiujiang[N 5], car le fleuve gonflé et tumultueux est d’une navigation périlleuse à cette époque. Il y restera quatre mois qu’il mettra à profit pour explorer les environs et grimper deux fois sur le mont Lu 庐山, une montagne sacrée des environs. Parmi ses découvertes, une très grosse grenouille (Rana latrans) qui pousse de puissants coassements qu’il prit d’abord pour des aboiements de chiens.

L’ampleur du travail accompli durant ce séjour forcé peut se juger par cette lettre où il dit : « Je me hâte… de terminer l’emballage de mes collections que j’expédie pour le Jardin des Plantes de Paris,… Elles consistent en une dizaine de mammifères, une trentaine d’espèces d’oiseaux, entre 50 ou 60 espèces de poissons ou de reptiles. Le nombre d’espèces de Coléoptères monte à 335, il y a 100 espèces d’Hémiptères….Soit en tout 630 espèces d’insectes. L’herbier ne compte qu’environ 200 espèces de plantes. Voilà, avec quelques coquilles et quelques autres objets, quelles ont été mes acquisitions dans cette première étape forcée du Kiangsi »[1].

Le , le fleuve est navigable et il embarque à nouveau. Les dangers sont permanents. Le passage des rapides ne peut se faire à la rame, la barque doit se faire hâler par quelques dizaines d’hommes harnachés au bout de longues cordes qui parfois se rompent. Il doit aussi faire face à l’hostilité des populations qui le prennent pour un espion et qui l’injurient ou même une fois empoisonnent son thé.

Moupin, le pays du panda (Tibet oriental)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Le 17 décembre, il finit par atteindre Chongqing dans la province du Sichuan. Il rejoindra la principauté de Moupin[N 6] à environ 220 km à l’ouest de Chengdu, à pieds et en chaise à porteurs. Le collège des Missions Étrangères de Moupin[N 7](actuellement à Dengchigou, district de Bǎoxīng 宝兴) se trouve dans une région d’ethnie tibéto-birmane Jiarong (au XIXe siècle appelée Mantze, en chinois 蛮族 manzu « barbare »[N 8]), parlant une langue rGyalrong. Les missionnaires s’étaient établis dans cette région pour échapper aux persécutions des mandarins chinois[N 9]. Le père David fera de cette petite principauté indépendante, dirigée par un prince Mantze, située entre 1 000 et 2 000 m d’altitude, sa base pour explorer la région durant 9 mois (du au ). « Ces Mantze, qui ne sont ni chinois ni tibétains, mais se rapprochent plus de ces derniers, forment un grand nombre de petits États séparés et autonomes, ayant une législation et parfois une langue particulière. » (A. David[1]). Ils pratiquent le lamaïsme tibétain.

Sa passion pour les oiseaux trouvera là de quoi se satisfaire. Chez lui, cette passion d’observer la nature se double d'une passion pour la chasse. Il sollicite aussi les chasseurs de la région pour aller tirer les animaux dans les zones les moins accessibles et comme il paye un bon prix, les dépouilles sont abondantes. « Tout ce qui porte fusil passe par le collège » note-il. Mais les difficultés de préparations sont énormes : difficulté pour trouver l'alun nécessaire à la conservation des peaux, absence d’armoires et de caisses pour protéger ses dépouilles des larves et des moisissures etc[4].

Comme à son habitude, ses collectes de spécimens de mammifères, d’oiseaux, d’insectes, de plantes sont remarquables tant par le nombre que la qualité. Il distingue à cette époque 13 espèces différentes de rhododendrons dont le délicat Rhododendron moupinense (Plantae Davidianae[7]). Mais la renommée du père David tient essentiellement à quelques grandes découvertes comme celle du Panda géant, du Macaque au nez retroussé (Rhinopithecus roxellana) et de l’arbre aux mouchoirs (Davidia involucrata).

() Un jour qu’il rentrait d’une exploration des Hongshanding 红山顶, la montagne qui domine la région, il est invité à prendre le thé chez un brave Monsieur Li. C’est là qu’il aperçoit la peau de ce qui semble être un ours blanc et noir de belle taille. À sa plus grande joie, son hôte lui promet de lui rapporter l’animal d’ici quelques jours. Le 23 mars, les chasseurs viennent à la mission avec un « ours blanc[N 10] » « qu’ils avaient pris en vie mais qu’ils tuèrent pour le porter plus facilement ». « Le jeune ours blanc, qu’ils me vendent fort cher, est tout blanc, à l’exception des quatre membres, des oreilles et du tour des yeux, qui sont d’un noir profond » dit-il[1]. « Un mois plus tard vint l’ours adulte et je pus constater que les couleurs de cet animal ne change pas avec l’âge…. Il vit dans les montagnes les plus inaccessibles, se nourrit de végétaux, surtout de racines de bambou » met-il dans la note descriptive jointe à une caisse d’envoi. Cette belle découverte d'une espèce nouvelle, le panda géant, nommée Ursus melanoleucus par le père David, sera reclassée dans le genre Ailuropoda par Milne-Edwards à Paris en 1870. L'animal qui est surtout actif la nuit et qui vit à environ 3 000 m d'altitude dans des régions inaccessibles était très peu connu en dehors des populations locales. Il ne deviendra très célèbre dans le monde entier, Chine y compris, que très récemment.

D’après le témoignage récent de Cédric Basset[8], botaniste parti sur les traces du père David « Aujourd’hui, la petite ville de Baoxing rend largement hommage au père David avec une statue à son effigie et une qui célèbre sa découverte du panda. Les balustrades longeant la rivière sont gravées de représentations de nombreuses espèces animales et végétales qu’il a découvertes lors de son séjour dans la région ».

De cette région du Tibet oriental (actuel Sichuan), le père David a envoyé au Muséum 676 spécimens de plantes, 441 d'oiseaux, 145 de mammifères[6].

Le père David décide de rejoindre Pékin via Shanghai. Le , il quitte « le pays des Mantze, après y avoir souffert plus de fatigues, de peines, de privations et de maladies, qu’il n’est opportun de le dire ici ». Mais, il ne peut « résister à la tentation de faire une rapide excursion vers le Kokonoor, avant de laisser pour jamais ces pays ». De ce petit crochet en direction des plateaux du Qinghai (décembre 1869-mars 1870), il rapportera encore une découverte majeure : la Grande Salamandre Chinoise (Andrias davidianus anc. Sieboldia davidii). Il s’agit ni plus ni moins de la plus grande salamandre du monde, pouvant atteindre 1,80 m de longueur et vivre 50 ans, une longévité exceptionnelle pour un amphibien. « Les Chinois ne pêchent le Sieboldia que pour en avoir la peau, qu'ils vendent aux pharmaciens ; ils en mangent rarement la chair qui est blanche et nauséabonde, comme je l'ai expérimenté précédemment » écrit-il quelques années plus tard, en 1873[9]. Après la capture de faisans hokkis et autres espèces nouvelles d’oiseaux (comme celle du genre Lophophorus), il retourne à Chengdu pour redescendre le Fleuve Bleu jusqu’à Shanghai, puis rentrer en France.

Son bateau arrive à Tianjin le , soit trois jours après des émeutes antichrétiennes et antifrançaises. Le retard pris au départ de Shanghai par son bateau fit qu’il échappa de peu à la mort[N 11]. Homme de foi profonde, fort de ses certitudes religieuses et Européen de son temps convaincu du bon droit des étrangers en Chine[N 12], il ne pouvait comprendre ces massacres. Il en fut profondément traumatisé et garda une profonde méfiance vis-à-vis de ces « cruels Chinois ».

Lorsqu’il arrive à Marseille, les armées prussiennes marchent sur Paris. Devant ces nouveaux désastres, il part se réconforter auprès de ses amis et anciens élèves en Italie, avant de se rendre à Paris. Il s’y occupera à transcrire ses notes de terrain et à rédiger un mémoire de ses voyages d’exploration[10]. Après s'être refait une santé, il conçoit le projet d'une exploration en profondeur de la Chine centrale qui s'étalerait sur plusieurs années.

L'exploration allant des monts Qinling au Jiangxi ( - )

Arrivé à Shanghai début mars 1872, le père David décide de mener une petite exploration dans le Zhejiang. Il part de Ningbo, se dirige vers Shaoxing, puis descend vers le sud-ouest jusqu'à la frontière du Jiangxi. D'abord encouragé par la découverte de nouveaux oiseaux, l'expédition donne finalement des résultats médiocres. Il décide donc d'aller à Pékin préparer sa grande expédition dans le centre de la Chine.

Le père David partira de Pékin le , avec deux charrettes, 150 kg de bagages et deux jeunes serviteurs chrétiens. Il se dirige d'abord plein sud, débordant d'énergie et d'enthousiasme à l'idée de nouvelles aventures, sans se douter qu'un naufrage allait détruire une grande partie de ses collectes et que de graves problèmes de santé allaient l'obliger à interrompre ses explorations. Après une traversée un peu mouvementée du Fleuve Jaune, il change de direction et marche vers l'ouest en direction de Singanfou (l'actuelle Xi'an). Là, il apprend qu'il est impossible de se rendre dans le Gansu en raison de la rébellion musulmane qui y fait rage et des massacres systématiques qui y sont pratiquées par les belligérants.

Il décide donc d'aller explorer les monts Qinling 秦岭 au sud de Xi'an. C'est une barrière montagneuse encore sauvage qui tient lieu de ligne de partage des eaux entre le bassin du Fleuve Jaune (et de son affluent la Wei) et le bassin du Yangzi au sud (et son affluent la Han). C'est aussi une barrière climatique qui sépare les zones de climat tempéré au nord de celles de climat subtropical du sud. Sa situation frontalière en fait une zone où la végétation et la faune sont particulièrement riches.

En novembre 1872, il s'installe dans le petit village d'Inkiapo (Yinjiapo殷家坡) dans une région assez reculée puisque quelques jours après son arrivée, une panthère dévore le chien d'une maison voisine. Une fois encore, il fait preuve d'une remarquable perspicacité sur le devenir écologique de la planète. Avec un siècle d'avance et une grande élégance, il note : « On se sent malheureux de voir la rapidité avec laquelle progresse la destruction de ces forêts primitives, dont il ne reste plus que des lambeaux dans toute la Chine, et qui ne seront jamais plus remplacées. Avec les grands arbres disparaissent une multitude d'arbustes et d'autres plantes qui ne peuvent se propager qu'à l'ombre, ainsi que tous les animaux, petits et grands, qui auraient besoin de forêts pour vivre et perpétuer leur espèce...Et, malheureusement, ce que les Chinois font chez eux, d'autres le font ailleurs ! C'est réellement dommage que l'éducation générale du genre humain ne se soit pas développée assez à temps pour sauver d'une destruction sans remède tant d'êtres organisés, que le Créateur avait placés dans notre terre pour vivre à côté de l'homme, non seulement pour orner ce monde, mais pour remplir un rôle utile et relativement nécessaire dans l'économie générale. Une préoccupation égoïste et aveugle des intérêts matériels nous porte à réduire en une prosaïque ferme ce Cosmos si merveilleux pour celui qui sait le contempler ! Bientôt le cheval et le porc d'un côté, et de l'autre le blé et la pomme de terre, vont remplacer partout ces centaines, ces milliers de créatures animales et végétales que Dieu avait fait sortir du néant pour vivre avec nous ; elles ont droit à la vie, et nous allons les anéantir sans retour, en leur rendant brutalement l'existence impossible. »[1]

Début janvier 1873, il repart sur les chemins enneigés des Qinling. À l'ouest se dresse le puissant Taibaishan 太白山 (« mont très blanc »), le point culminant des Qinling à 3 767 m. Il va cheminer ainsi jusqu'en avril, tout en poursuivant sa collecte de plantes et d'animaux, et en donnant des descriptions remarquablement pertinentes de la géologie des lieux, de la migration des oiseaux, des mœurs des populations. Ses pérégrinations le mènent jusqu'à la vallée de la Han, un affluent du Yangzi Jiang qui se jette dans celui-ci au niveau de l'actuel Wuhan. Il prend alors la décision fâcheuse de descendre en barque la Han jusqu'à Hankou, avec ses précieuses caisses de spécimens, pour rejoindre le Yangzi Jiang. Lors du passage d'un rapide, la barque trop chargée s'éventre sur un rocher. Il se jette à l'eau et parvient à sauver une partie de ses caisses. Mais elles sont complètement mouillées et les spécimens sauvés sont dans un état pitoyable. Franchet du Muséum estimait que la moitié de ses récoltes de plantes a été perdue dans des accidents divers. En louant une place sur une embarcation transportant du bois, il parvient au bout d'une vingtaine de jours à Hankou où il est accueilli à la procure des missions italiennes. Il descend ensuite le Yangzi jusqu'à Jiujiang où il avait séjourné lors de sa deuxième expédition.

Après avoir repris ses forces auprès de ses confrères, le , il reprend la route en direction du sud-est, cette fois en chaise à porteurs et avec deux brouettes. Il passe par Nanchang, traverse la province du Jiangxi jusqu'à Fǔzhōu 抚州[N 13]. Il s'installe au sud-est de cette ville, dans le collège de Tsitou.

Dans cette région très insalubre, écrasée par une chaleur caniculaire, le missionnaire et ses aides chinois vont contracter des fièvres paludéennes. Sa santé va se dégrader rapidement et il va être condamné à garder le lit ou la chambre pendant tout l'été. On lui apporte des spécimens récoltés qu'il s'efforce malgré tout d'étudier[4] - [11].

Quand fin septembre un petit mieux se fait sentir, il part vers les montagnes du Fujian « pour changer d'air » et chercher à voir des singes. Au prix d'efforts surhumains, il atteint à bout de force le village de Koaten. Les chasseurs lui apportent nombre d'espèces nouvelles. Mais sa santé se dégrade encore au point qu'on lui administre les derniers sacrements. Sa forte constitution le sauvera encore une fois. En décembre 1873, il reprend la route de Tsitou. Début 1874 il rentre en France.

« À la fin des comptes, dira-t-il, malgré toutes les misères souffertes, je me trouve assez satisfait de mes collections du Kiangsi oriental et des montagnes du Fokien. Elles remplissent deux grandes caisses, trois autres caisses plus petites, et neuf boîtes de diverses grandeurs. Le nombre des seuls mammifères, petits et grands, procurés ici, est de 35 à 40 espèces différentes, parmi lesquelles il y en a plusieurs qui sont nouvelles. Les oiseaux aussi offrent des nouveautés, de même que les reptiles, les insectes, etc.»

Fin de vie à Paris

À son retour à Paris, le père David s'installe dans la Maison-mère rue de Sèvres. Il y passera ses dernières années à mettre au propre toutes les notes scientifiques rapportées de Chine et à donner des cours aux séminaristes. Il s’attellera aussi à une tâche qui lui a toujours beaucoup tenu à cœur : constituer un cabinet d'histoire naturelle. C'est le troisième qu'il crée, après celui de Savone en Italie et celui de Peitang à Pékin.

En 1875, il publie chez Hachette en deux gros volumes, le « Journal de son troisième voyage d'exploration dans l'empire chinois ». Deux ans plus tard, il sort une œuvre magistrale sur l'avifaune chinoise « Les Oiseaux de Chine ».

Après une vie très aventureuse et bien remplie en Chine, il coule des jours paisibles à Paris, à peine interrompus par quelques voyages naturalistes (en Tunisie en 1881 et à Constantinople en 1883) et une conférence au Congrès scientifique catholique le , où il se fait copieusement huer pour avoir défendu l'évolutionnisme darwinien.

Il meurt à Paris, le .

Œuvre scientifique

Les envois par A. David de spécimens de plantes et d'animaux au Muséum d'histoire naturelle de Paris sont tout à fait considérables. Emmanuel Boutan qui en a effectué le recensement a trouvé 2 919 spécimens de plantes, 9 569 d'insectes, arachnides et crustacés, 1 332 d'oiseaux et 595 de mammifères[1].

- Aristolochia moupinensis

- Acer davidii

- Buddleia davidii

- Camptotheca acuminata

- Cotoneaster horizontalis

- Cotoneaster moupinensis

- Corydalis flexuosa

- Clematis armandii

- Chrysosplenium davidianum

- Davidia involucrata

- Deutzia glomeruliflora

- Epimedium davidii

- Fritillaria davidii

- Helleborus thibetanus

- Hydrangea davidii

- Lilium davidii

- Metapanax davidii

- Photinia davidiana

- Pinus armandii

- Pleione bulbocodioides

- Rhododendron lutescens

- Rhododendron orbiculare

- Rhododendron polylepis

- Rosa davidii

- Rubus thibetanus

- Vaccinium moupinense

- Vitis davidii

Les listes des arbres et plantes rencontrés par David en Mongolie méridionale, dans la région de Pékin, dans les monts Qinling ou dans le Tibet oriental permettent de constituer les premiers éléments d'une phytogéographie de la Chine. Malheureusement ces informations sont dispersées dans ses trois récits d'expédition et personne n'en a fait la synthèse. L'herbier collecté à Moupin dans l'actuel Sichuan est des plus intéressants par le caractère himalayen de la flore et par le grand nombre d'espèces nouvelles trouvées (environ 150)[4]. Il y a le célèbre arbre aux mouchoirs (Davidia involucrata) qui a nécessité la création d'un genre nouveau et on ne compte pas toutes les espèces en moupinensis (Cotoneaster moupinensis, une primevère Primula moupinensis, un fraisier Fragaria moupinensis, un saule Salix moupinensis, Carex moupinensis, une violette Viola moupinensis, etc. ; tous décrits par Franchet) ou en davidii (Viola davidii, etc). Il a découvert de nombreux rhododendrons, tous décrits aussi par Franchet : Rhododendron brachyanthum Franchet, R. sulfureum, R. ciliicalyx, R. aureum, R. heliolepis, R. rubiginosum, R. dendrocharis, R. moupinense, R. lutescens, R. rigidum, R. polylepis, R. siderophyllum, etc. Parmi les autres célébrités citons Buddleja davidii et l'érable jaspé Acer davidii.

La contribution d'Armand David à l'inventaire de la flore chinoise est déjà considérable pourtant il considérait que ses recherches zoologiques primaient celles de botanique[4]. Avant son grand ouvrage de 1877 sur les oiseaux de Chine, l'avifaune chinoise était très peu connue. Il y décrit 807 espèces dont 65 décrites pour la première fois. Son ami anglais Robert Swinhoe avait étudié les oiseaux des côtes chinoises. Lui fut le premier à faire connaître les oiseaux de toute la Chine[4] bien qu'il ne prétendait pas être exhaustif.

Parmi les mammifères, l'abbé David a « découvert » 60 espèces nouvelles parmi lesquelles le cerf du père David (Elaphurus davidianus, Milne Edwards) à Pékin et bien sûr le Panda géant à Moupin avec dans cette même région montagneuse au climat très rude, des singes comme le Singe doré (Rhinopithecus roxellana) et le Macaque du Tibet (Macaca thibetana), des chauves-souris (Myotis davidii) et de nombreux rongeurs (deux marmottes, un lièvre miniature à Moupin, trois espèces de rats-taupes, de nombreux rats). Des quatre antilopes vivant en Chine, A. David en a « découvert » trois[4]. En général, les descriptions botaniques publiées ont été faites par Franchet, les zoologiques par Henri Milne Edwards, tous deux chercheurs au Muséum.

Par « découverte », il faut entendre « reconnaître dans la nature un spécimen jusque-là non décrit et en donner (ou en faire donner) la première description scientifique publiée, faite dans le cadre de la botanique ou de la zoologie ». Ces descriptions de nouvelles espèces chinoises ont bien sûr contribué à les faire connaître hors de Chine. En ce qui concerne la Chine elle-même, les connaissances pouvaient être de nature très diverses. Les Chinois ont développé depuis longtemps un savoir pratique sur les êtres vivants en relation avec les usages pharmacologiques, agricoles ou horticoles qu'ils pouvaient en tirer, mais l'étude des plantes ou des animaux en soi était une démarche qui leur était étrangère. Ils ont ignoré la botanique jusque dans la seconde partie du XIXe siècle. Le terme chinois lui-même pour « botanique », zhiwuxue n’apparaît qu'en 1858. Les « espèces nouvelles » décrites par les occidentaux pouvaient donc être connues et nommées précisément en chinois classique (la langue écrite des lettrés) mais le plus souvent elles étaient nommées de manière imprécise (un terme renvoyant à plusieurs espèces semblables et ayant le même usage) ou connues très localement et nommées oralement seulement dans le dialecte parlé localement, et bien sûr pour les espèces les plus discrètes, elles pouvaient être complètement inconnues. Il faut savoir que sur les 30 000 plantes à fleurs de Chine connues actuellement, la grande flore de Wu Qixun 吳其濬 (1789-1847) fournissait des informations sur 1 714 noms de plantes et le Grand Traité de Matière Médicale de Li Shizhen 李時珍 (1518-1593), salué par les historiens chinois comme le plus grand naturaliste chinois, ne comportait que 1 496 noms de plantes[12].

Liste partielle des publications

- 1872 : Voyage de l'abbé David en Chine, lettre au secrétaire général, Bulletin de la Société géographique ;

- 1874 : Voyage dans la Chine occidentale, Bulletin de la Société géographique ;

- 1875 : Journal de mon troisième voyage d'exploration dans l'Empire chinois (Hachette, Paris, deux volumes)[13] ;

- 1875 : Voyage en Mongolie, Bulletin de la Société géographique ;

- 1876 : Second voyage d'exploration dans l'Ouest de la Chine, Bulletin de la Société géographique[14] - [15] ;

- 1877 : avec Émile Oustalet (1844-1905), Les Oiseaux de la Chine (G. Masson, Paris, deux volumes[16] - [17]) ;

- 1888 : Notice sur quelques services rendus aux sciences naturelles par les missionnaires de l'Extrême-Orient, Missions catholiques[18] ;

- 1889 : La Faune chinoise. Mémoire présenté au Congrès scientifique international des catholiques tenu à Paris en 1888, Annales de philosophie chrétienne[19].

Notes et références

Notes

- D'après une estimation faite par l'Association des Amis d'Armand David, comme Elaphurus davidianus, Buddleia davidii, Lilium davidii, Viburnum davidiana, Prunus davidiana, Stranvaesia davidiana, Clematis davidiana, Adonis davidii...

- Boutan, p. 15.

- bSam-gtan-'dzin-pa (1816-1900). Patrick Taveirne, Han-Mongol Encounters And Missionary Endeavors, p. 204.

- Saratchi=Sartchy=Saratsi, en pinyin: Sala Qi 萨拉齐 se trouve dans la bannière droite de Tumd 土默特左旗. Googlemap.

- 九江 Jiǔjiāng dans la province du Jiangxi, transcrit à l’époque Kiukiang.

- Écrit actuellement en pinyin: Muping 穆坪.

- Cette mission est établie à Dengchigou 邓池沟, Mont Longmen, dans le district de Baoxing,邓池沟天主教堂位于宝兴县邓池沟龙门山 邓池沟天主教堂, à 1 750 m d'altitude. On peut voir une photo des bâtiments actuels 邓池沟天主堂.

- d'après l'encyclopédie (officielle) Baidu百科, « minorités ethniques éloignées des plaines centrales, qui sont culturellement arriérées ».

- La région tibétaine du Kham fut désintégrée dans les années 1960, une partie fut rattachée au Sichuan chinois.

- 白熊 baixiong « ours blanc » est le nom local du grand panda, le terme actuel de daxiongmao n'était pas employé.

- Durant ces émeutes une foule en colère massacra les prêtres lazaristes, les sœurs de la Charité qui s’occupaient de l'orphelinat de Notre-Dame-des-Victoires, le Consul de France et une trentaine de chinois chrétiens. L’église, les établissements de la mission catholique et le consulat furent incendiés.

- Napoléon III déclara devant les Chambres, après le traité de Tianjin « … à l’extrémité du monde, nous venons d’ouvrir un immense empire aux progrès de la civilisation et de la religion».

- À ne pas confondre avec l'homophone 福州 Fúzhōu, la grande ville portuaire du Fujian.

Références

- Cette biographie s’inspire beaucoup de : Emmanuel Boutan, Le nuage et la vitrine. Une vie de Monsieur David, Editions Raymond Chabaud, et de (en) George Bishop, Travels in Imperial China The Intrepid explorations and Discoveries of Père Armand David, Cassell, , 192 p. (ISBN 978-0-304-34802-2) Les citations du père David données dans cet article sont extraites de l'ouvrage de Boutan qui en fournit de très nombreuses.

- Jean-Marie Pelt, La cannelle et le panda, Fayard, .

- Édouard Robert, « Le Père Armand David cm », Annales de la congrégation de la mission, vol. 101, no 1, (lire en ligne).

- [PDF] Le Père David, Les Missionnaires Français chasseurs de plantes.

- lettre de M. l'abbé A. David, adressée à M. Decaisne et publiée dans le dernier cahier de la Flore des serres, dans Herincq F., L’horticulteur de mille huit cent cinquante et un, Paris, Librairie Bonnaud, 1870-1871 (lire en ligne).

- Dénombrement effectué par E. Boutan, d'après les entrées dans les collections du Muséum.

- Franchet, Adrien, Plantae Davidianae ex sinarum imperio. Plantes du Thibet oriental, province de Moupine, G. Masson, Paris, 1884-1888, cf. pages 83-91 (lire en ligne)

- Cédric Basset, « Sur les traces du père David », Hommes & Plantes, vol. 65, .

- Stéphane Deligeorges, « La grande salamandre de Chine, championne hors norme des batraciens, Géante à crinoline », La Recherche, vol. 291, .

- Rapport adressé à MM. les professeurs administrateurs du Muséum d’histoire naturelle dans lequel il répertorie 110 espèces de mammifères observées dont une quarantaine de nouvelles, 469 espèces d’oiseaux observées dont une cinquantaine de nouvelles.

- Bernard Scott CM, « Père Jean Pierre Armand David cm », Oceania Vincentian, vol. 5, (lire en ligne).

- G. Haudricourt, G. Métailié, « De l'illustration botanique en Chine », Études chinoises, vol. 13, nos 1-2, .

- Abbé Armand David, Journal de mon troisième voyage d’exploration dans l’Empire chinois, Librairie Hachette, (lire en ligne)

- Société géographique, Second voyage d’exploration dans « Bulletin de la Société géographique, dans Sixième série, Tome XI », Librairie de CH. Delagrave, , en 3 parties : p.31-59, p. 165-192, p. 291-316 (sur réglette) (lire en ligne)

- Armand David (courrier du 15 décembre 1871), « Adressé à MM. les professeurs-administrateurs du Muséum d’histoire naturelle » (consulté le )

- Émile Oustalet (1844-1905) et Armand David (1826-1900), Les oiseaux de la Chine / par M. l'abbé Armand David,... et M. E. Oustalet,... ; avec un atlas de 124 planches, dessinées et lithographiées, par M. Arnoul et coloriées au pinceau, (lire en ligne)

- Émile Oustalet (1844-1905) et Armand David (1826-1900), Les oiseaux de la Chine / par M. l'abbé Armand David,... et M. E. Oustalet,... ; avec un atlas de 124 planches, dessinées et lithographiées, par M. Arnoul et coloriées au pinceau, (lire en ligne)

- Armand David (1826-1900), Notice sur quelques services rendus aux sciences naturelles par les missionnaires de l'Extrême-Orient, par M. Armand David,..., (lire en ligne)

- Armand David (1826-1900), La Faune chinoise. Mémoire présenté au Congrès scientifique international des catholiques tenu à Paris en 1888, par M. l'abbé Armand David,..., (lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

- Jardin du Père-Armand-David (Paris)

Les missionnaires botanistes en Chine (par ordre de date de naissance) :

- Pierre Nicolas Le Chéron d'Incarville 1706-1757

- Paul Perny 1818-1907

- Armand David 1826-1900

- Jean-Marie Delavay 1834-1895

- Ernst Faber (de) 1839-1899

- Émile-Marie Bodinier 1842-1901,

- Paul Guillaume Farges 1844-1912

- Giuseppe Giraldi (it) 1848-1901

- Édouard Ernest Maire 1848-1932

- Hugh Scallan 1851-1927

- Annet Genestier 1858-1937

- Jean-André Soulié 1858-1905

- François Ducloux 1864-1945

- Léon Martin (missionnaire) 1866-1919

- Pierre Julien Cavalerie, 1869-1927

- Joseph Henri Esquirol, 1870-1934

- Cipriano Silvestri 1872-1955

- Théodore Monbeig, 1875-1914

Bibliographie

- Emmanuel Boutan, Le Nuage et la vitrine, Une vie de Monsieur David, Éd. R. Chabaud, (ISBN 978-2-87749-029-0)

- (en) George Bishop, Travels in Imperial China The Intrepid explorations and Discoveries of Père Armand David, Cassell, , 192 p. (ISBN 978-0-304-34802-2)

- (en) Helen M. Fox (préf. E. D. Merrill), Abbé David's Diary, being an account of the French naturalist's journeys and observations in China in the years 1866 to 1869, Cambridge, Harvard University Press,

- « Le père David » [PDF], Les Missionnaires Français chasseurs de plantes, sur www.rhododendron.fr

- « Le père David » [PDF], Les Missionnaires Français chasseurs de plantes, sur www.rhododendron.fr

- « Le père David » [PDF], Les Missionnaires Français chasseurs de plantes, sur www.rhododendron.fr

- Edouard Robert, « Le Père Armand David cm », Annales de la congrégation de la mission, vol. 101, no 1, (lire en ligne).

- Jean-Marie Pelt, « Père David et le panda », dans La Cannelle et le panda : les grands naturalistes explorateurs autour du Monde, éd. Fayard, (ISBN 978-2213-60466-4).

- Guillaume Beau de Loménie, « Père David - Missionnaire de la faune chinoise », Jour de chasse, vol. Hiver, no 54, , p. 166 à 178 (lire en ligne).

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative aux militaires :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

David est l’abréviation botanique standard de Armand David.

Consulter la liste des abréviations d'auteur ou la liste des plantes assignées à cet auteur par l'IPNI

.jpg.webp)