Camptotheca acuminata

Camptotheca acuminata, l’arbre du bonheur, est une espèce d'arbres de la famille des Nyssaceae, pouvant atteindre 20 mètres de haut, originaire du sud de la Chine.

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Sous-classe | Rosidae |

| Ordre | Cornales |

| Famille | Nyssaceae |

| Genre | Camptotheca |

Son nom « arbre du bonheur », vient de la traduction de son nom chinois le plus commun 喜树 xǐshù, désignant strictement Campotheca acuminata var. acuminata[n 1].

Avant les années 1970, son seul usage médicinal connu est celui contre les maladies de peau, utilisé par certaines minorités ethniques de Chine du Sud. En 1966, une équipe américaine a isolé de l’écorce de l'arbre un alcaloïde, nommé la camptothécine, aux activités cytotoxique et antitumorale. Il en est résulté la mise au point de traitements aussi bien en médecine naturelle chinoise (dite médecine traditionnelle chinoise) qu’en médecine moderne (avec des dérivés médicamenteux de synthèse, mondialement commercialisés, utilisés en chimiothérapie).

C’est un arbre ornemental planté le long des routes et dans les parcs. Les travaux de chimistes américains de 1966 ont transformé cet arbre ornemental de Chine en matière médicale « traditionnelle » chinoise.

Étymologie et histoire de la nomenclature

Le nom de genre campto.theca est composé des mots grecs, kamptô καμπω « courbé » et thêkê θηκη « boîte, coffre » ; la morphologie de ce nom est motivée par la forme des anthères infléchies du côté interne d’une manière caractéristique.

L’épithète spécifique acuminata dérive du latin acuminatus « en pointe » renvoie à la forme de l’apex des feuilles.

Cet arbre a été collecté par le père Armand David, durant sa seconde expédition naturaliste qui le conduisit en Chine centrale puis au Tibet oriental du au . Durant son séjour à Jiujiang sur les bords du Chang Jiang, dans la province du Jiangxi, il herborisa sur les pentes du mont Lu (1 474 m) connu comme « terre des lettres, mont des poèmes » (文國詩山) mais aussi réputé pour ses richesses naturelles. C’est là qu’il collecta des éléments d’un bel arbre qui s’avéra être non seulement une nouvelle espèce (connue en Chine mais jamais décrite scientifiquement) mais aussi d’un genre inconnu. Les spécimens du père David une fois arrivés au Muséum national d’histoire naturelle, furent décrit en 1873 par le botaniste Joseph Decaisne qui dut créer le nouveau genre Camptotheca de la famille des Nyssaceae, dans Bulletin de la Société Botanique de France 20: 157. 1873[2].

La première occurrence de l’arbre du bonheur, dans la littérature chinoise se situe en 1848, dans Zhi wu ming shi tu kao 植物名实图考 [Étude illustrée des noms et de la nature des plantes], sous le nom de hanlian 旱莲. Pour cet arbre, l’auteur Wu Qijun 吴其濬, donne une description morphologique brève, l’habitat, accompagnés d’une illustration mais il ne signale pas d’utilisation médicinale (Li et Zhang[3], 2014). Les plantes sont classés selon les catégories du médecin naturaliste Li Shizhen : 1) les graines 2) les légumes 3) les herbes de montagne 4) les herbes de milieux humides ...12) les arbres mulei 木类. L’auteur a associé dans un même ouvrage les plantes médicinales (servant de materia medica) avec des plantes purement ornementales[4].

Taxons subordonnés

- Camptotheca acuminata var. acuminata

- Camptotheca acuminata var. rotundifolia, BM Yang et LD Duan, 1988

- Camptotheca acuminata var. tenuifolia, WP Fang et Soong, 1975

Description

Camptotheca acuminata est un arbre à feuilles caduques pouvant atteindre 20 m de haut, à l’écorce gris clair, profondément sillonnée verticalement[5].

La feuille simple, portée par un pétiole de 1,5 à 3 cm, possède un limbe oblong-ovale, ou orbiculaire, légèrement pubescent, à apex aigu.

L’inflorescence est une panicule terminale ou axillaire, de têtes sphériques, de 1,5 à 2 cm de diamètre, portant de nombreuses fleurs ; chacune possède un calice en forme de coupe, 5 pétales vert clair de 2 mm, 10 étamines dont 5 externes plus longues que les pétales. Les étamines présentent un long filet papilleux, terminé par un connectif conique soutenant 4 loges anthérales à peu près libres, pendantes, infléchie du côté interne, et munie d’une sorte de valvule pollinifère (description de Decaisne[2]).

La floraison a lieu de mai à juillet[5].

Le fruit est finement ailé, samaroïde, gris-brun, lisse, contenant 1 graine. Ils sont regroupés en tête globuleuses.

Distribution

L’espèce est distribuée en Chine dans les provinces de Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang.

Il croît à la lisière des forêts, près des cours d’eau, en dessous de 1 000 m, dans des zones chaudes et humides où la température moyenne annuelle est comprise entre 13 °C et 17 °C et les précipitations annuelles sont supérieures à 1 000 mm[6]. Cependant, il est cultivé en zones moins chaudes et moins humides, comme dans le Béarn en France, d’après l’Association des Fous de palmiers et pourrait résister à des températures de −8 °C[7]. Depuis son introduction aux États-Unis en 1911 par E.H. Wilson, il est cultivé dans les jardins botaniques, les arboretums, dans de petites plantations.

Il est commun dans la plaine de Chengdu dans l’ouest du Sichuan et le sud-est du Jiangxi.

L’espèce est couramment cultivée en Chine.

Illustrations

Tronc de Camptotheca acuminata

Tronc de Camptotheca acuminata Feuilles de Camptotheca acuminata

Feuilles de Camptotheca acuminata.jpg.webp) Inflorescence

Inflorescence.jpg.webp) Fruits

Fruits

Utilisations

Jardin botanique de Chengdu

Horticulture

Depuis les années 1960, Camptotheca acuminata est planté le long des rues, des routes et dans les jardins.

Valorisation du bois

Le bois du Camptotheca est utilisé pour la fabrication de meubles et la fabrication de papier, de contreplaqué, d’allumettes, de boîte d’emballage etc[6].

Ethnobotanique

Le nom d’ « arbre du bonheur » xishu viendrait de son utilisation en médecine populaire pour guérir un « flegme » tenace et rendre le patient « heureux »[3].

L’arbre du bonheur est largement distribué dans le sud et le sud-ouest de la Chine, région où sont réparties une quarantaine de minorités ethniques de Chine. Lors d’une enquête de terrain auprès de la population 侗族 Dong de Huaiji (Guangdong), Li et Zhang[3] montrent que l’arbre qui était commun il y a quelques décades, avait une utilisation médicinale limitée à cette ethnie. Les gens fabriquaient une pâte à partir des feuilles et des fruits frais ainsi que de la poudre à partir de matières sèches tirées de l’arbre, et les mélangeaient avec du vin de riz pour obtenir un remède contre la furonculose, les maladies de peau et même un liu (probablement un cancer). L’enquête poursuivie auprès de centaines de personnes aux Hunan, Sichuan, et Yunnan, n’a trouvé personne ne connaissant l’usage ethnobotanique du Camptotheca. Ces dernières décennies, les régions visitées ont vu leurs forêts coupées à blanc pour les besoins de l’agriculture et le savoir médicinal sur les plantes, uniquement oral (ce n'est pas de la MTC), a probablement disparu avec les déforestations.

Médecine naturelle

Fait surprenant, il n’y a pas de mention textuelle d’usage en médecine traditionnelle chinoise de Camptotheca acuminata avant l’isolement de la camptothécine, un alcaloïde ayant des propriétés anticancéreuses, découverte par une équipe du Research Triangle Institute de Caroline du Nord (Wall et al. en 1966[8]). Avant 1965, seulement 25 publications scientifiques dans le monde ont traité de Camptotheca et toutes portaient exclusivement sur la botanique[9].

Ce n’est qu’à partir des années 1970, que les médecins chinois Han ont commencé à utiliser en médecine naturelle (appelée assez indûment Médecine traditionnelle chinoise ou MTC) les écorces, fruits et feuilles de Camptotheca pour traiter certains cancers à l’hôpital[3]. Ils ont attribué à la matière médicale tirée de Camptotheca les catégories de la MTC. Ainsi la nature de l’arbre du bonheur xishu est « amer », ku 苦 (une des Cinq saveurs, wuwei 五味, acide, amer, doux, piquant, salé, qui se comprennent dans le grand système de correspondance des Wuxing de la MTC), « froide » han 寒, « toxique » youdu 有毒[10]. Le remède naturel agit par les méridiens du foie, de la vésicule biliaire, de la rate et de l’estomac[11].

L’écorce de Camptotheca est utilisée dans le traitement du psoriasis. Le fruit est un anticancéreux utilisé dans les cancer gastrique, intestinal etc.[6].

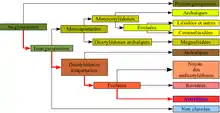

Pharmacologie

De l’écorce de Camptotheca acuminata fut extraite par criblage systématique de produits naturels, la camptothécine, un alcaloïde actif sur certains cancers (Wall et al[8], 1966). Les écorces de tronc, les écorces de racines et les fruits de cet arbre renferment respectivement 0,01, 0,02 et 0,03 % de camptothécine, composé dont la présence a également été signalée chez une Rubiaceae (Ophiorrhiza mungos L.) et chez une Icacinaceae (Nothapodytes nimmoniana)[12].

Cependant ce lactame neutre est particulièrement insoluble dans les solvants usuels.

L’activité cytotoxique et antitumorale reconnue à la camptothécine a conduit, dans les années 1970, à des essais cliniques préliminaires qui furent rapidement interrompus eu égard à l’importante toxicité observée. Lorsque ultérieurement, fut mis en évidence une activité de cette molécule sur la topoisomérase I, une enzyme impliquée dans la détorsion spatiale de l’ADN, nécessaire à la réplication et à sa transcription, des travaux de recherche ont été entrepris en vue de l’obtention d’analogues synthétiques à toxicité réduite[12].

Plusieurs dérivés médicamenteux de cette molécule ont retenu l’attention de la médecine moderne. Ce sont des médicaments toxiques qui ne peuvent être administrés que dans des structures spécialisées et par des personnels qualifiés. Certains sont commercialisés :

- le topotécan, indiqué pour le cancer de l’ovaire, le cancer du col utérin et le cancer du poumon à petites cellules. Le traitement doit être prescrit et surveillé par un médecin expérimenté dans l’utilisation d’agents chimiothérapeutiques.

- l'irinotécan, pro-médicament dont le métabolite actif inhibe la topoisomérase 1 induisant des cassures de l'ADN préférentiellement dans les cellules cancéreuses. Indication : Cancer colorectal métastatique. Particulièrement toxique.

- le rubitécan est aussi est un inhibiteur oral de la topoisomérase. Indication : cancer du pancréas et autres tumeurs solides.

Conclusion

Les travaux de pharmacologie moderne peuvent être la source de traitements en médecine « traditionnelle » chinoise.

Une étude historique précise a permis d’établir que ce sont les travaux de chimistes américains de 1966 qui sont à l’origine de la transformation d’un arbre ornemental de Chine en matière médicale traditionnelle de Médecine traditionnelle chinoise et non le processus inverse de passage d’une plante médicinale chinoise à une drogue anticancéreuse, comme il est généralement pensé[13].

Bibliographie

- Li, S., Zhang, Z., Cain, A., Wang, B., Long, M., Taylor, J. (2005), Antifungal Activity of Camptothecin, Trifolin, and Hyperoside Isolated from Camptotheca acuminata in Journal of Agricultural and Food Chemistry 53 (1), 32–37. doi:10.1021/jf0484780. .

- G. Samuelsson (2004) Drugs of Natural Origin: a Textbook of Pharmacognosy (5 ed.). Stokkholm: Swedish pharmaceutical press, (ISBN 978-91-974318-4-2).

Notes

- il possède d’innombrables autres noms en Chine : 旱莲 Hànlián, 水栗 shuǐ lì, 水桐树 shuǐtóngshù, 天梓树 tiānzǐshù, 旱莲子 hàn liánzǐ, 千丈树 qiānzhàng shù, 野芭蕉 yě bājiāo, 水漠子 shuǐ mò zi, etc.

Références

- IPNI. International Plant Names Index. Published on the Internet http://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens., consulté le 27 juillet 2020

- Référence Biodiversity Heritage Library : 258099#page/156

- Shiyou Li and Wanli Zhang, « Ethnobotany of Camptotheca Decaisne: New Discoveries of Old Medicinal Uses », Pharmaceutical Crops, vol. 5, no 2, , p. 140-145 (lire en ligne)

- Georges Métaillé, Science and civilisation in China, volume VI :4, Cambridge university press, , 748 p.

- (en) Référence Flora of China : {{{3}}}

- Baidu 百科 [encyclopédie], « 喜树 » (consulté le )

- Association des Fous de Palmiers, « Camptotheca acuminata » (consulté le )

- Wall ME, Wani MC, Cook CE, Palmer KH, McPhail AT, Sim GA, « Plant Antitumor Agents. I. The Isolation and Structure of Camptothecin, a Novel Alkaloidal Leukemia and Tumor Inhibitor from Camptotheca acuminata », J. Am. Chem. Soc., vol. 88, no 16, , p. 3888-3890

- Shiyou Li, « Development of Camptotheca Decaisne as Pharmaceutical Crops », Pharmaceutical Crops, vol. 5, no 2, (lire en ligne)

- A 医学百科 [Encyclopédie médicale], « 喜树 » (consulté le )

- Ran X.D., Zhong hua yao hai [Encyclopédie des herbes médicinales chinoises], Harbin press, Harbin,

- Bruneton, J., Pharmacognosie - Phytochimie, plantes médicinales, 4e éd., revue et augmentée, Paris, Tec & Doc - Éditions médicales internationales, , 1288 p. (ISBN 978-2-7430-1188-8)

- Stringner S. Yang, Gordon M. Cragg, David J. Newman, « The Camptothecin Experience: From Chinese Medicinal Plants to Potent Anti-Cancer Drugs », dans Yuan Lin (ed.), Drug Discovery and Traditional Chinese Medicine, Springer, 2001 (2012) (ISBN 1461355621)

Liens externes

- (en) Référence IPNI : Camptotheca acuminata