Monts Hengduan

Les monts Hengduan (chinois simplifié : 横断山脉 pinyin : Héngduàn shānmài[n 1]) sont un massif montagneux situé dans la partie orientale du Xinan, au Sud-Ouest de la Chine. La direction nord-sud de ces chaînes de montagnes, perpendiculaire aux chaînes de l’Himalaya, caractérise ce massif montagneux.

| Monts Hengduan | |

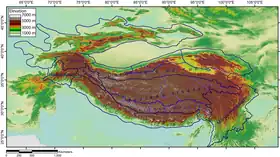

Carte de localisation des monts Hengduan (au sud-est). | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 7 556 m, Minya Konka |

| Massif | Ceinture alpine |

| Superficie | 800 000 km2 |

| Administration | |

| Pays | |

| Provinces Région autonome État |

Sichuan, Yunnan Tibet Kachin |

Leur altitude va d’un peu plus de 1 000 m au fond de certaines vallées, jusqu’à 7 556 m d'altitude au Minya Konka dans les monts Daxue (de). Ils forment la partie sud-est du plateau Tibétain au contact à l’est du bassin du Sichuan et à l’ouest du plateau Tibétain sec, et s'étendent au sud jusqu'à la frontière de la Birmanie (Myanmar) et sont bordés au nord par la rivière Tao (en) (洮河 Taohe) au sud du Gansu. La majeure partie est en Chine, mais ils concernent aussi le Nord du Myanmar. La partie chinoise couvre approximativement la province historique du Kham (le Tibet oriental). La superficie totale du massif fait environ 800 000 km2[n 2].

Ces montagnes de la Chine occidentale possèdent une forêt de conifères répertoriée comme écorégion terrestre du WWF. Elles sont considérées par Conservation International comme un point chaud de biodiversité[1].

Elles abritent des espèces emblématiques comme le panda géant, ne survivant à l’état sauvage que dans quelques réserves, et les singes Rhinopithèques de Roxellane, à la fourrure rousse et ayant la face bleutée, se nourrissant de lichen dans les forêts alpines entre 1 200 m et 3 000 m, mais lui aussi classé « en voie de disparition » par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les monts Hengduan abritent 27 espèces de Phasianidés.

Les monts Hengduan possèdent aussi une des plus riches flores des régions tempérées de l’hémisphère nord[2], avec 12 800 espèces de plantes vasculaires (à comparer aux 4 982 espèces de la flore vasculaire indigène de la France métropolitaine[3]). Les Rhododendrons y sont représentés par 230 espèces. La plupart des espèces mondiales d’Aconits et un tiers des espèces de Delphinium se trouvent dans les monts Hengduan.

Géographie

Le système des monts Hengduan est formé d'un groupe de chaînes de montagnes s’étirant entre les fleuves qui descendent dans la direction nord-sud du plateau Tibétain[4].

Cinq des plus grands fleuves d’Asie descendent du haut plateau Tibétain à 5 000 m vers l'est[n 3] : le fleuve Jaune, le Jinsha (en aval nommé le Yangzi), le Lancang (futur Mékong), le Nu (futur Salouen) et le Yarlung Tsangpo (futur Brahmapoutre). Ils coulent tout d’abord d’ouest en est, puis changent radicalement de direction quand ils se heurtent aux monts Hengduan :

- le fleuve Jaune par une boucle en épingle à cheveu (à 180°) remonte vers le nord-ouest, alors que les quatre autres prennent la direction nord-sud pour traverser les monts Hengduan, puis se dirigent respectivement ;

- vers l’est pour le Jinsha, nommé Yangzi à partir de Yichang, pour aboutir à Shanghai ;

- vers le sud pour le Lancang, nommé Mékong à partir du Laos, et qui aboutit, après la traversée du Cambodge, au Vietnam ;

- vers le sud-sud-ouest pour le Nu[n 4] qui devient la Salouen quand elle traverse du nord au sud le Myanmar ;

- vers l’ouest pour le Yarlung Tsangpo qui, après un crochet en épingle à cheveu, devient le Brahmapoutre en Inde.

Trois de ces fleuves et leurs affluents découpent les monts Hengduan sur environ 900 km en six grandes chaînes composites qui d’ouest en est sont[4] :

- la chaîne de montagnes la plus à l’ouest, à l’ouest du fleuve Nu, au nord se nomme Boshula ling, et plus au sud, sur la frontière nord-est du Myanmar, est appelée monts Gaoligong (en) ;

- la chaîne de montagnes, entre le Nu-Salouen et le Lancang-Mékong, est appelée Taniantaweng shan au Tibet puis monts Nu (Nu shan) au Yunnan ;

- la chaîne entre le Lancang-Mékong et le Jinsha-Yangzi, composée de plusieurs éléments dont la partie nord est nommée Markham, la partie centrale Ningjing shan et plus au sud Yunling ;

- la chaîne entre le Jingsha-Yangzi et le Yalong (son affluent), est appelée Shaluli shan ;

- entre les rivières Yalong et Dadu (affluent de la Min) se trouve la chaîne des monts Daxue, dominée par les 7 556 m du Minya Konka, le plus haut sommet du Tibet oriental ;

- entre les rivières Min à l’ouest et la Jialing à l’est, sur la frontière entre le Gansu et le Sichuan, s’étendent les monts Min.

Subdivisions

Le massif est donc constitué d'une succession de chaînes orientées approximativement nord-sud ; il s'agit d'ouest en est :

- des monts Boshula (zh) (伯舒拉岭 Bóshūlā lǐng), chaîne la plus à l’ouest des monts Hengduan, à l’ouest du fleuve Nu, au Tibet ;

- des monts Gaoligong (en) (高黎贡山 Gāolígòng shān), dans le prolongement de la précédente, chaîne étroite située entre les basses terres de l’Irrawaddy à l’ouest et le fleuve Nu à l’est, dans le Yunnan[5] ;

- des monts Taniantaweng (en) (塔尼安滕山 Tǎ.ní.ān.téng shān), situés dans la Région autonome du Tibet, près de la frontière avec le Qinghai ;

- des monts Nu Shan (de) (怒山 Nù shān) dans le prolongement sud des derniers ; le plus haut sommet est le Meili xueshan (梅里雪山), avec une altitude de 6 740 mètres ;

- des monts Markham (芒康山 Mángkāng shān) à l’extrême est de la Région autonome du Tibet, commune principale Gartog (嘎托镇 Gātuō zhèn) ;

- des monts Ningjing (宁静山 Ningjing shan), dans le prolongement des derniers ;

- des Yunling (云岭 Yún lǐng), dans le prolongement des deux derniers, possèdent une réserve pour le Rhinopithèque brun ;

- des monts Shaluli (en) (沙鲁里山 Shālǔlǐ shān), administrés par le Préfecture autonome tibétaine de Garzê ;

- des monts Daxue (大雪山 Daxue Shan (de)), dominés par le Gongga Shan (Minya Konka) de 7 556 m, au centre de l’ancienne province tibétaine du Kham ;

- les monts Jinping (en) (锦屏山 Jǐnpíng shān) ;

- des monts Qionglai (邛崃山 Qiónglái shān) entre les rivières Dadu et Min, avec le sommet du Siguniang shan à 6 250 m et la réserve naturelle de Wolong de pandas géants, à 100 km au nord-ouest du centre de Chengdu, à vol d’oiseau ;

- les monts Min (岷山 Mín shān), sur la frontière Sichuan-Gansu, abritent la plupart des pandas de Chine.

Biodiversité

Diversité de la végétation

Entre 1 000 et 3 000 m, la végétation est constituée de forêts humides tropicales et subtropicales de feuillus sempervirents, de taillis de vallées sèches, ou de forêts de feuillus sempervirents. Les forêts de conifères subalpines situées entre 3 000 et 4 000 m sont dominées par le Pin du Tibet (Pinus densata), l’épicéa Picea likiangensis (et d’autres espèces d’épicéas) et le sapin écailleux Abies squamata. Les forêts d'épicéas dominées par Picea likiangensis et Picea brachytyla se trouvent dans les montagnes du Nord-Ouest du Yunnan (de 3 100 à 3 500 m). Les peuplements forestiers dominés par Abies georgei se trouvent à des altitudes de 3 500 à 4 000 m[6]. Les forêts de feuillus caducs sont dominées par le bouleau de Mandchourie (Betula platyphylla) et des espèces de peupliers (Populus)[4]. Au-dessus de 3 800 m, se trouve la végétation alpine de taillis et de prairies alpines.

La végétation subalpine de taillis est dominée par des espèces de Rhododendron, Sabina, Caragana, Artemisia et Salix. À 4 500 m, les prairies et brousses d’altitude sont remplacées par la végétation alpine d’éboulis avec beaucoup d’espèces endémiques de Saussurea.

Dans le Sud-Est du Tibet, la chaîne de montagne du xian de Mêdog est couverte d’une végétation de forêts avec des Castanopsis, Lithocarpus, Cyclobalanopsis, Cinnamomum, Magnolia, Illicium et avec pour arbres dominants les Alcimandra de la famille des Magnoliaceae. À plus haute altitude, les forêts de conifères comportent des Abies, Tsuga et Pinus densata.

La diversité des plantes vasculaires de ce point chaud est remarquable, elle représente environ 12 000 espèces[4] (12 800 espèces d’après une évaluation de 2017[2]). Parmi elles, 3 500 espèces sont endémiques (soit 29,2 % des 12 000). Dans les monts Hengduan du Sichuan occidental, croissent plus du quart des espèces mondiales de Rhododendron, Primula, Corydalis, Anaphalis, Delphinium, Gentiana, Saussurea et Sorbus, tandis que la moitié des espèces de Ligularia, Cremanthodium, Cotoneaster et Pedicularis y sont représentées. Il existe même deux familles endémiques : les Circaeasteraceae et les Acanthochlamydaceae.

Diversité de la faune

Boufford & van Dijk[4] estiment que le point chaud des monts Hengduan possèdent au moins 300 espèces de mammifères dont 75 espèces endémiques.

L’avifaune des monts Hengduan est assez riche, avec 686 espèces d’oiseaux enregistrées, comprenant les résidents, migrants et les vagabonds. Cette valeur est à comparer aux 500 espèces de l’Union européenne pour une surface plus de 5 fois plus grande. Dans les monts Hengduan, 36 espèces d’oiseaux sont endémiques.

L’herpétofaune régionale est assez diverse malgré de rudes conditions climatiques et des altitudes élevées. Ce point chaud comporte 70 espèces de reptiles dont 47 de serpents et 19 de lézards. De tous les reptiles, 16 espèces (22,9 %) sont endémiques. Les amphibiens sont représentés par 85 espèces dont 74 de grenouilles.

Point chaud de biodiversité

Un point chaud de biodiversité (ou zone critique de biodiversité) est une zone possédant une concentration exceptionnelle d’espèces endémiques et connaissant une perte d’habitat exceptionnelle[7]. Les auteurs ont retenu les zones contenant au moins 1 500 espèces de plantes vasculaires endémiques et ayant perdu au moins 70 % de leur végétation primaire. Les monts Hengduan, avec 3 500 espèces endémiques et 92 % de perte de végétation primaire, méritent le qualificatif de « hotspot ».

| Le point chaud des monts Hengduan de la Chine du Centre-Ouest[7] | ||||||

| Étendue d'origine de la végétation primaire (km2) | Végétation primaire restante (%) | Aire protégée (km2) | Espèces de plantes | Plantes endémiques | Espèces de vertébrés | Vertébrés endémiques |

| 800 000 | 8 % | 16 562 | 12 000 | 3 500 | 1 141 | 178 |

Espèces-phares

Pour une région peu connue, les monts Hengduan possèdent quelques-unes des espèces-phares (ou porte-drapeau), très largement populaires, servant de symbole pour stimuler la sensibilisation à la conservation.

Panda

Le panda géant (Ailuropoda melanoleuca) est devenu un symbole mondialement connu depuis qu’il a été adopté par le WWF en 1961. Cet animal à l’allure d’une grosse peluche ayant occupé une aire de distribution très large, l’a vu se rétrécir au Centre-Ouest de la Chine en raison de changement climatique puis avec les destructions humaines de son habitat, connaître une contraction encore plus drastique. Actuellement, des populations fragmentées sont confinées dans une série de réserves allant du Sichuan occidental au Gansu méridional et au Shaanxi méridional[4]. C’est actuellement une espèce très menacée, classée « en danger » d’extinction par l'UICN.

Le panda géant occupe les forêts décidues basses en hiver et au printemps et monte dans les forêts de conifères durant les mois les plus chauds, pour profiter de certaines espèces de bambous dont il est friand. Les autorités chinoises ont fait de gros efforts pour protéger l’espèce en développant des programmes d’élevage en captivité et en créant des réserves naturelles pour les protéger dans la nature. La réserve naturelle de Wolong[n 5] couvre une superficie de 200 000 hectares dans les monts Qionglai et héberge 150 individus sauvages. La réserve naturelle de Huanglong[n 6] située dans la partie sud des monts Min, protège un territoire de 55 050 hectares qui abrite 15 pandas sauvages selon le recensement de 1999-2003.

Rhinopithèques

Le Rhinopithèque de Roxellane est orné d’une fourrure rousse, d’une face bleutée et d’un petit nez retroussé comme l’esclave exquise Roxelane. Il habite les mêmes forêts que le Panda géant et partage une même distribution mais qui s’étend un peu plus au sud-est dans la province du Hubei. Il vit en grand groupes dans les forêts de montagnes entre 1 200 et 3 000 m, et se nourrit de lichen, de feuilles tendres et de fruits.

Du même genre, le Rhinopithèque brun (Rhinopithecus bieti) est parmi les primates non humains celui qui vit aux plus hautes altitudes ; on le trouve de 3 000 m jusqu’à 4 500 m, dans une zone où une température moyenne négative peut durer pendant plusieurs mois et où la neige est commune[4]. Son habitat typique est la forêt sempervirente, composée de sapin, chêne à feuilles persistantes, et de rhododendrons. Il est dispersé en 13 sous-populations distinctes dans les monts Yunling du Yunnan et Tibet.

Ces deux rhinopithèques sont sur la liste rouge de UICN des espèces « en voie de disparition ».

Bovidés

Le Takin (Budorcas taxicolor) un bovidé caprin ressemblant un peu pour certains au bœuf musqué ou pour d’autres au gnou africain, de 300 kg. Ils parcourent en petits troupeaux l'alpage au-dessus de 3 000 m et descendent dans les forêts de conifères ou les forêts mixtes pour échapper à la rudesse de l’hiver. La sous-espèce qui vit dans les montagnes du Sichuan a un pelage doré.

Le Goral roux (Nemorhaedus baileyi), un autre caprin (de la famille des Bovidés), est une petite chèvre au pelage brun-roux, vivant seulement dans les monts Gaoligong[4]. Ils vivent en petits groupes, sur les pentes les plus raides.

Prédateurs

La Panthère des neiges (Panthera uncia), établie en hautes montagnes, est capable de se dissimuler au milieu des rochers couverts de lichens pour chasser les ongulés. Elle se déplace agilement par grands bonds d'un rocher à l'autre. Elle est braconnée pour sa fourrure, très prisée en Asie, en Europe de l'Est et en Russie sous forme de manteau et autres vêtements. Ses os sont aussi recherchés en médecine traditionnelle chinoise. Elle est également menacée par l'accroissement de l'élevage dans les régions où elle vit. Avec la dégradation et la disparition de son habitat au profit de l’activité humaine, le braconnage et l’accroissement des conflits avec les communautés locales, la population du félin a décliné de plus de 20 % ces 20 dernières années[8].

_is_a_rare_subspecies_of_the_Asiatic_black_bear._18.jpg.webp)

L'ours noir d'Asie (Ursus thibetanus), ou ours à collier du Tibet survit encore dans cette région. Sa bile, très prisée par la médecine traditionnelle chinoise, le condamne à être exploité dans des fermes d’élevage financées par l’État. En 2011, on estimait à 10 000 ours, surtout les ours à collier, à être ainsi cruellement exploités[9] dans des cages de contention très étroites. Nombre de ces ours sont mis en cage juste après avoir été capturés dans la nature alors qu’ils sont encore des oursons. En mars 2020, la Chine a autorisé la mise sur le marché d’un médicament à base de bile d’ours pour soigner la covid-19 [10]. Au Vietnam, l’élevage d’ours est également développé en raison de l’élévation du niveau de vie qui stimule la demande de bile.

Oiseaux

Les monts Hengduan est la région du monde la plus riche en espèces de faisans et apparentés. Sur un total de 196 espèces de Phasianidae, 52 vivent en Chine et 27 dans les monts Hengduan[4]. Le faisan doré (Chrysolophus pictus), le faisan de Lady Amherst (Chrysolophus amherstiae) et beaucoup d’autres sont les habitants des forêts de montagnes portant un plumage joliment coloré. En matière de couleurs brillantes, rien n’égale la splendeur iridescente du monal chinois (Lophophorus lhuysii) et du monal de Sclater (Lophophorus sclateri). Ces Lophophorus habitent les zones arbustives à rhododendrons, et les zones ouvertes au-dessus de la limite des arbres.

Autres splendeurs, les cinq espèces de Tragopan existant tous en Chine dont au moins deux, le Tragopan de Temminck (Tragopan temminckii) et le Tragopan de Blyth (Tragopan blythii) habitent le point chaud des monts Hengduan. Lors de la parade nuptiale, le tragopan de Temminck mâle déploie ses ailes et sa queue puis secoue frénétiquement la tête pour étaler sa bavette. Les Tragopans préfèrent les forêts de hêtres, lauriers, théiers et houx où ils se nourrissent de baies et de feuilles. En raison de la beauté de leur plumage, les amateurs de parure font peser une menace pour leur survie[4].

Plantes

Pour beaucoup d’humains moins attrayantes que les animaux, les plantes des monts Hengduan sont pourtant remarquables tant par leur diversité que par leur beauté, pour qui sait les voir. Les Rhododendrons sont représentés dans les monts Hengduan par 230 espèces, dont beaucoup sont endémiques et assez rares. Les fleurs s’épanouissent dans une grande variété de couleurs, du rouge profond au rose pâle, au jaune, pourpre, bleuâtre et blanc pur. La menace pour les rhododendrons tient à la coutume de les couper pour le bois de chauffage.

Beaucoup de plantes ont subi le même sort que le panda, leur population et leur aire de distribution ont été grandement réduites en raison des prélèvements et de la perte de leur habitat. Tetracentron sinense est un arbre caducifolié pouvant atteindre 30 à 40 mètres de haut ; comme pour le panda, c’est le seul membre de sa famille des Tetracentraceae, avec une aire très réduite et très fragmentée. On le trouve encore dans la région des Wolong shan et Gonga shan.

Parmi les plantes-phares se trouvent aussi les pivoines arbustives (du sous-genre Moutan), comme Paeonia delavayi var. lutea et Paeonia szechuanica, réduites toutes les deux aux monts Hengduan. Toutes les pivoines sauvage de Chine sont menacées d’être déterrées pour leurs racines, afin d’approvisionner le commerce des plantes médicinales. Elles sont devenues très rares à l’état sauvage.

La plupart des espèces mondiales d’Aconits et un tiers des espèces de Delphinium se trouvent dans les monts Hengduan, dont un grand nombre menacées par les récoltes excessives de leurs rhizomes par les récolteurs de plantes médicinales.

Le genre Saussurea, de la famille des Asteraceae (Composées) est caractéristique des monts Hengduan ; les espèces sont de morphologie très diverse suivant l’habitat alpin, subalpin ou boréal. Certaines espèces couvertes de poils sont particulièrement adaptées aux éboulis en hautes altitudes. De grandes quantités de ces plantes sont récoltées, séchées et consommées localement comme tisanes ou vendues aux touristes en sachets, dans la région de Zhongdian et Lijiang (Nord Yunnan). Il est possible que 90 % de toutes les Saussurées du monde sont dans les monts Hengduan[4].

Surexploitation forestière

À la fin du XXe siècle, les forêts des monts Hengduan, comme beaucoup de forêts en Chine, étaient gravement menacées par l’exploitation forestière. La plupart des forêts restantes se trouvaient sur les pentes abruptes le long de profondes vallées fluviales. La fragmentation forestière dans les préfectures autonomes tibétaines d’Aba et Ganzê, est le résultat des activités d'exploitation forestière menées par les agences gouvernementales depuis le milieu des années 1950[11]. Les forêts étaient considérées comme des ressources inépuisables.

En 1999, David E. Boufford, Peter P. van Dijk[4] constataient que « les forêts [des monts Hengduan] sont toujours coupées à un rythme rapide et les camions grumiers représentent une grande partie du trafic sur toutes les routes partant des derniers peuplements de bois. Même si certains arbres sont laissés sur pied comme source de semences, la régénération naturelle est médiocre, apparemment parce que le climat rude empêche les semis de s'établir [...] Dans la province du Sichuan, l'habitat du panda géant a été divisé par deux entre 1974 et 1989, passant de 20 000 à 10 000 km2. L'exploitation forestière par l'industrie du bois et l'empiètement de la petite agriculture sont les principaux coupables ».

Un tournant de la politique d’exploitation forestière a lieu à la suite des inondations désastreuses dans le centre de la Chine au cours de l'été 1998. Elles furent en partie attribuées à des décennies de coupes à blanc intensives des forêts dans les zones du Tibet oriental, où se trouvent la plupart des forêts qui subsistent dans le sud-ouest de la Chine. Le gouvernement chinois a réagi à l'automne 1998 en instituant une interdiction d'exploitation forestière dans les préfectures tibétaines du sud-ouest de la Chine[11] et en levant certaines restrictions à l'importation de produits forestiers. À la même époque, la construction du barrage des Trois Gorges sur le Yangzi, l’érosion dans le bassin versant faisait craindre des problèmes d’envasement du nouveau réservoir.

Depuis cette époque les ressources forestières ont commencé à croître après la période de forte décroissance. La croissance nette dans la division forestière du Sud-Ouest qui englobe largement les monts Hengduan vers le nord et l’ouest, est significative[12], avec une augmentation de 16,41 % entre les années 2 000 et 2 010 de la couverture forestière.

Surpâturage

Les éleveurs nomades tibétains se déplacent dans la région avec leurs troupeaux de yaks, de moutons et de chèvres, à la recherche des pâturages naturels. Traditionnellement, ils montent aux alpages en été et redescendent dans les vallées pour l’hiver. Des troupeaux d’animaux de pâturage ont probablement toujours étaient présents à hautes altitudes, mais leur population n’a jamais été aussi dense qu’actuellement. De plus les bergers recourent également au défrichage de la forêt pour ouvrir de nouveaux pâturages. Surpâturage et défrichage sont donc aussi responsables de la déforestation.

Collecte excessive de matières médicales

Une autre menace environnementale est la collecte de plantes et d’animaux pour le marché de la pharmacopée traditionnelle. Les collecteurs peuvent complètement prélever toutes les plantes médicinales d’une zone. Il n’est pas rare de voir circuler dans la région des camions chargés de rhizomes, racines, écorces et autres parties de plantes. Même si les collecteurs savent que leur pratique n’est pas soutenable, aucune incitation n’est mise en place pour l’infléchir. De telles pratiques détruisent irrémédiablement les plantes. Aussi certaines plantes sont devenues excessivement rares dans la région[4].

Les pharmacopées traditionnelles chinoise et tibétaine sont devenues avec l'enrichissement général du pays, de très grandes consommatrices tant de végétaux que d’animaux, contrairement à ce qui s’était passé durant leur longue histoire[n 7]. Le marché des animaux « médicinaux » très lucratif a mis une pression si forte sur certaines espèces qu’elles ont décliné ou disparu. Une fois que les espèces locales sont en voie d’extinction, les commerçants et trafiquants vont chercher leurs spécimens à l’étranger. Les espèces touchées par ce commerce sont les singes, pangolins, serpents, tortues (Trionyx de Chine) et geckos, et les parties d’animaux comme le musc (du chevrotain porte-musc, Moschus berezovskii[n 8]), les bois de velours des andouillers des cerfs, les pattes et vésicules biliaires d’ours, les pénis et os de tigres etc. Quand une espèce devient rare, son prix monte pour inciter à la capture des derniers animaux.

Conservation

En 1996, plus de 60 aires protégées avaient été créées dans le point chaud des monts Hengduan dont 30 au Sichuan, 40 au Yunnan et 5 au Sud-Ouest du Xizang. Ce qui représente au total 16 562 km2, de parcs et réserves. Les types d’habitats y sont très diversement protégés. Ainsi si les forêts froides de conifères ou les forêts de feuillus décidus sont bien protégées, par contre les forêts subtropicales de conifères qui ont sévèrement déclinées, ne représentent plus que 358 km2, soit 0,4 % de la surface d’origine[4].

L’aire protégée la plus célèbre est la Réserve naturelle de Wolong, couvrant actuellement 7 000 km2. Elle dispose d’un large spectre d’habitats : forêts subtropicales de feuillus, forêts de feuillus tempérés, forêts mixtes et forêts subalpines de conifères, le tout dominé par le Pic des Siguniang de 6 250 m et sa neige éternelle. On y trouve quelques espèces végétales remarquables comme Tetracentron sinense, l’if chinois (Taxus chinensis) ou l’arbre au caramel (Cercidiphyllum japonicum var. sinense). Pour les animaux, outre la vedette, le Panda géant, on trouve le Petit panda (Ailurus fulgens), le Rhinopithèque de Roxellane, le grand bharal (Pseudois nayaur) ou mouton bleu, et la Panthère des neiges.

Le mont Emei est un site protégé d'importance à la fois religieuse et pour la biodiversité. C’est un des quatre monts bouddhistes sacrés ainsi qu’un site d’une exceptionnelle richesse sur le plan de la flore et de la faune.

La réserve naturelle Luoji shan, couverte par une forêt subtropicale dense, contient plus de 2 000 espèces de plantes supérieures dont 26 avec un statut de protection spécial. Elle est un centre de diversité pour les rhododendrons, avec plus de 50 espèces répertoriées.

La réserve naturelle de Gaoligongshan est une réserve de biosphère située au nord-ouest du Yunnan, de 3 754 km2.

L'énorme valeur de la protection des bassins versants des monts Hengduan fournit une justification plus que suffisante pour protéger plus que les 2,1 % actuel de la superficie de la région[4].

Notes et références

Notes

- (en)/(zh) Cet article est partiellement ou en totalité issu des articles intitulés en anglais « Hengduan Mountains » (voir la liste des auteurs) et en chinois « 横断山脉 » (voir la liste des auteurs).

- 横断 Héngduàn = « transversal », 山脉 shānmài = « montagnes ».

- Soit une fois et demi la France métropolitaine. Selon Wu et Wu 1996, l’étendue géographique est similaire à celle du sous-royaume sino-himalayen, soit 500 000 km2 (Wu Z. et Wu S., A Proposal for a New Floristic Kingdom (Realm) – the East Asiatic Kingdom, its Delineation and Characteristics).

- En chinois les noms de fleuves se terminent par un morphème générique, comme jiang 江 « fleuve » ou he 河 « rivière » ; exemple en chinois, le fleuve : 金沙江 Jinsha jiang (jinsha « sable doré », jiang « fleuve). En français, le toponyme de fleuve est un nom propre commençant par une majuscule et précédé de l’article défini « La Seine traverse Paris » et non « *La rivière Seine traverse Paris » comme une traduction mot-à-mot du chinois en français aurait donné. Il convient donc de traduire 金沙江 Jinsha jiang dans un texte français, par « le fleuve Jinsha » ou même si le contexte est clair par « le Jinsha » mais jamais par «* le fleuve Jinsha jiang ». Pour les noms de montagnes terminés en chinois par 山 shan « mont » ou 山脉shanmai, comme dans 横断山脉 Hengduan shanmai on peut traduire par « les monts Hengduan » ou « les Hengduan » ; en effet la traduction de « Les Pyrénées sont dans le sud de la France » est 比利牛斯山脉在法国南部 Bǐlìniúsī shānmài zài fàguó nánbù, littéralement « La chaîne des Pyrénées est dans le sud de la France », la tête générique shanmai est obligatoire derrière Biliniusi (phonétique chinoise de Pyrénées), alors qu’elle est facultative en français.

- Nu jiang 怒江 « fleuve colérique ».

- 卧龙国家级自然保护区 Wòlóng guójiā jí zìrán bǎohù qū.

- 黄龙自然保护区 Huánglóng zìrán bǎohù qū.

- Le premier grand ouvrage de la pharmacopée chinoise remonte au Shennong bencao jing du début de notre ère.

- Dans la province du Sichuan, la production annuelle de musc avant 1981 se situait entre 300 et 600 kg. La production a atteint un plafond de 862 kg en 1980, ce qui signifie que plus de 100 000 cerfs porte-musc ont été abattus cette année-là. À partir de 1981, la production de musc a fortement diminué et est passée en dessous de 300 kg par an. cf. Cites.

Références

- Article Mountains of Southwest China sur le site Critical Ecosystem Partnership Fund, consulté le 27 août 2016

- Hang Sun, Jianwen Zhang, [...], David E. Boufford, « Origins and evolution of plant diversity in the Hengduan Mountains, China », Plant Diversity, vol. 39, no 4, (lire en ligne)

- INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel (janv. 2019), « L'intégralité de la flore vasculaire de métropole évaluée dans la Liste rouge nationale » (consulté le )

- David E. Boufford, Peter P. van Dijk, « South-Central China », dans Russel A. Mittermeier, Norman Myers, Cristina G. Mittermeier, Hotspots Earth’s Biologically Richest and most Endangered Terrestrial Ecoregions, Cemex Conservation International,

- George Chaplin, « Physical Geography of the Gaoligong Shan Area of Southwest China in Relation to Biodiversity », Proc. of the California Academy of Sciences, vol. 56, no 28, (lire en ligne).

- WWF, « Hengduan Mountains subalpine conifer forests » (consulté le )

- Norman Myers, Russell A. Mittermeier, Cristina G. Mittermeier, Gustavo A. B. da Fonseca, Jennifer Kent, « Biodiversity hotspots for conservation priorities », Nature, vol. 403,

- WWF, « Panthère des neiges : l’énigme de l’Asie » (consulté le )

- Natura-Sciences (2011), « L’ours noir d’Asie, exploité pour sa bile » (consulté le )

- Natura-Sciences (mars 2020), « https://www.natura-sciences.com/sante/bile-ours-coronavirus-chine.html » (consulté le )

- Karl Ryavec, Daniel Winkler, « Logging Impacts to Forests in Tibetan Areas of Southwest China: A Case Study From Ganze Prefecture Based on 1998 Landsat TM Imagery », HIMALAYA, the Journal of the Association for Nepal and Himalayan Studies, vol. 26, no 1, (lire en ligne)

- Jiayue Wang, Liangjie Xin, Minghong Tan and Yahui Wang, « Spatial Heterogeneity in Chinese Forest Area Change in the Early 21st Century », Forest, vol. 7, no 232, (lire en ligne)