Cordillère du Qionglai

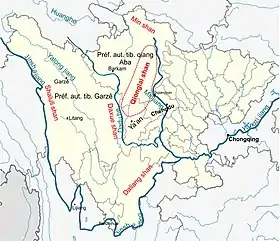

La cordillère du Qionglai (chinois simplifié : 邛崃山 ; chinois traditionnel : 邛崍山 ; pinyin : Qiónglái shān), aussi appelée monts Qionglai, est une chaîne de montagnes de la province chinoise du Sichuan, orientée nord-sud. Elle se situe dans la partie orientale des monts Hengduan qui domine directement le bassin rouge du Sichuan.

| Cordillère du Qionglai | |

Cordillère du Qionglai dans le Sichuan | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 6 250 m, Pic Yaomei |

| Massif | Monts Hengduan |

| Longueur | 250 km |

| Administration | |

| Pays | |

| Province | Sichuan |

La cordillère du Qionglai fait partie de la zone critique de biodiversité des monts Hengduan. C’est une zone remarquable par la diversité des espèces végétales et animales mais qui a connu aussi une perte d’habitats exceptionnellement importante. Elle abrite des espèces rares comme le panda géant et le rhinopithèque doré, deux espèces menacées de disparition selon l'UICN.

Un réseau de zones de protection a été créé, regroupant 7 réserves naturelles et 9 parcs paysagers, nommé sanctuaires des pandas géants du Sichuan.

Géographie

La cordillère qui s'étend du nord au sud sur 250 km, sépare les bassins versants de deux grands fleuves du Sichuan : la Dadu et la Min. La Dadu est un affluent de la Min, elle-même affluent du cours supérieur du Yangzi Jiang. C’est la première chaîne de montagnes rencontrée à l’ouest de Chengdu sur la frange orientale du plateau tibétain[n 1], dominant le bassin du Sichuan. L’altitude élevée (env. 4 000 m) et la latitude basse (celle du Sud Maroc), expliquent l’étagement altitudinal différencié de la végétation.

Son plus haut sommet est le pic Yaomei des monts Siguniang, « le mont des quatre Demoiselles », qui culmine à 6 250 m. Les zones à plus de 5 000 m, où la neige ne fond pas de toute l’année, sont parcourues par des glaciers.

La chaîne de montagnes Qionglai est orientée nord-sud, avec des pentes escarpées à l’est et douces à l’ouest. Les versants orientaux reçoivent beaucoup de précipitations : de 2 000 à 2 500 mm pour les altitudes de 2 100–2 300 m[1].

Populations

Cette région de hautes montagnes est historiquement et ethniquement radicalement différente du bassin du Sichuan qui est un foyer important de la culture chinoise[2].

L’altitude élevée de la cordillère du Qionglai ayant rendu les déplacements humains est-ouest difficiles, a fait de ces montagnes une zone géographique relativement isolée, où vivent comme dans le massif des Hengduan, de nombreuses ethnies[n 2]. Mais le groupe le plus important et le plus anciennement installé est formé de tibéto-birmans nommés Gyalrong (chinois 嘉绒 Jiarong), pratiquant le bouddhisme tibétain, et ayant un mode de vie unique « semi-agricole et semi-pastoral »[3]. Ils habitent les grands et petits bassins hydrographiques des monts Qionglai (et au-delà à l’ouest sur les monts Daxue) et sont longtemps restés protégés de la pénétration des populations Han, qui plus à l’est, occupent le bassin du Sichuan plus développé. Sur le versant oriental des monts Qionglai, au nord-ouest de Chengdu, le peuple Qiang est aussi présent, en particulier dans le xian de Wenchuan où est située la réserve naturelle de Wolong[n 3].

Le missionnaire botaniste Armand David qui séjourna dans la région de Moupin (nommé actuellement le district de Baoxing[n 4]) en 1869, a apporté un témoignage précieux sur ces populations d’ethnie tibéto-birmane Jiarong (au XIXe siècle appelées Mantze, en chinois 蛮族 manzu « barbare »[n 5])

- « Les Mantzé, qui ne sont ni Chinois, ni Tibétains, mais qui se rapprochent davantage de ces derniers, forment un grand nombre de petits États séparés et autonomes ayant une législation et parfois une langue particulière. Quelques chefs ou princes sont suzerains[...]

Toute cette région sauvage et hérissée d’affreuses montagnes est habitée par des peuplades jalouses de leur pays et qui en interdisent l’entrée aux étrangers, sauf dans les parties voisines de la Chine. C’est ce qui fait que les forêts primitives y couvrent encore les hauteurs et beaucoup de vallées, et qu’une partie des animaux indigènes continuent à y vivre encore, protégés aussi par les croyances bouddhiques. Le contraire arrive partout où les Chinois ont accès ; en peu de temps les pays se trouvent déboisés et dénudés » Second voyage d'exploration dans l'Ouest de la Chine[4].

Les réformes économiques engagées depuis 1978, ont soutenu une croissance économique inégale suivant les régions et les groupes d’individus. Les minorités tibéto-birmanes qui vivaient dans des zones enclavées, mal desservies et qui manquaient d’infrastructures, ont subi un lourd handicap au développement des activités économiques[5]. Il a été établi que les écarts entre les revenus des minorités ethniques et les membres de la majorité Han n’ont cessé de s’accroître[6], progressant de 36 % lors de la seule décennie 1980-1990.

L’installation de population Han dans les régions d'ethnie tibéto-birmane s’est principalement faite dans les villes.

L’activité économique des populations tibéto-birmanes Gyalrong varie suivant l’étagement altitudinal[3]:

- de 3 000 à 4 500 m : élevage du yak, récolte de matières médicinales (Cordyceps, 羌活 qianghuo rhizomes de Notopterygium incisum, etc.), récolte de champignons comestibles ;

- de 2 500 à 3 000 m : culture fruitière[n 6] (prune rouge verte croquante 青红脆李 qinghongweili, pommes), culture de céréales, de légumes (haricot rouge, patate douce, etc.), élevage de cochons, moutons, poules, etc. ;

- de 1 500 à 2 500 m : culture fruitière (cerises, pommes, poires), céréalière, potagère (haricot, patate douce, etc.), élevage de porcs, chèvres, moutons, poules, vaches.

Conservation de la biodiversité

La cordillère du Qionglai fait partie de la zone critique de biodiversité des monts Hengduan. C’est une zone remarquable par la diversité des espèces végétales et animales mais qui a connu aussi une perte d’habitats exceptionnellement importante. L’exploitation forestière menée par des agences gouvernementales depuis les années 1960 a laissé à nu les flancs des montagnes les moins pentues. À la suite des inondations catastrophiques de l’été 1998, attribuées à des décennies de coupe à blanc des forêts du Tibet oriental, le gouvernement chinois a interdit l’exploitation forestière dans les préfectures tibétaines du sud-ouest de la Chine[7].

Le premier naturaliste à découvrir les richesses de la flore et de la faune des monts Qionglai est un missionnaire français passionné de zoologie et de botanique. Du au , le père David parcourut les monts au sud de la chaîne Qionglai pour collecter des spécimens de mammifères, d’oiseaux, d’insectes et de plantes, remarquables tant par le nombre que la qualité. La renommée du père David tient essentiellement à quelques grandes découvertes comme celle du Panda géant, du Macaque au nez retroussé (Rhinopithecus roxellana) et de l’arbre aux mouchoirs (Davidia involucrata). De la petite région de Baoxing du Tibet oriental (actuellement rattaché au Sichuan), le père David a envoyé au Muséum de Paris, 676 spécimens de plantes, 441 d'oiseaux, 145 de mammifères[8] pour identifications et descriptions scientifiques des espèces nouvelles.

Création de parcs naturels

Dans les années 1980, il ne restait plus que 1 114 pandas à l’état sauvage en Chine. Grâce aux efforts de protection, la population a pu monter à 1 600 environ, en 2000, et à 1 864 en 2014 (selon le recensement de 2011-2014). Cette population est fragmentée en 33 sous-populations quasi-isolées les unes des autres[9].

Dans le seul Sichuan, en février 2015, les « Résultats de la quatrième enquête sur les pandas géants sauvages du Sichuan » indiquaient que le Sichuan comptait 1 387 pandas géants sauvages[10].

Les décisions politiques de création de parcs nationaux se sont imposées pour faire face aux fortes menaces sur la biodiversité végétale et animale de certaines régions de Chine et plus particulièrement sur l'espèce-phare de la région, le panda géant, capable d'attirer des centaines de milliers de touristes. Le WWF fondé en 1961, y a joué un rôle important, en participant au financement du développement de parc[11]. Une ambitieuse politique de protection a permis à l’espèce de se développer. En 2016, celle-ci est passée du statut « en danger » à « vulnérable » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature

Les zones de protection du panda géant ont été regroupées sous le qualificatif de « sanctuaires des pandas géants du Sichuan ». Ils comportent 7 réserves naturelles dont nous donnons un aperçu ci-dessous, et 9 parcs paysagers.

- Réserve naturelle nationale de Wolong

.jpg.webp)

La création en 1975 de la grande réserve naturelle de Wolong[n 7], réserve de rang national, de 200 000 ha pour protéger les pandas géants marque la véritable naissance des parcs nationaux en Chine[11]. Cette réserve est située dans le district de Wenchuan, sur le versant oriental des monts Qionglai, au nord-ouest de Chengdu. Selon le recensement de 1999-2001, il y aurait 143 pandas géants sauvages dans la réserve, ce qui représente 33 % de l’effectif total des pandas du Sichuan. Mais selon le recensement de 2011-2014, l’effectif aurait baissé de 21 % et ne serait plus que de 104 pandas sauvages[12].

Avant 1900, Wolong possédait encore une belle forêt primaire bien conservée. Le début de son exploitation industrielle se situe en 1936, avec l’installation d’une première scierie employant 800 personnes puis d’une autre en 1945-1947. Les coupes rases les plus graves ont été réalisées lors du Grand bond en avant et pendant la Révolution culturelle qui ont mis à nu une partie des monts de Wolong (huangshan, « montagnes dénudées »)[11].

Depuis la première réserve naturelle de Wolong, créée en 1963, jusqu’aux années 2000, la gestion de la réserve n’a cessé de connaître des remaniements administratifs. Cependant, une enquête de terrain menée par Liu, Linderman et al[13] (2001) a abouti à une conclusion sans appel : « Wolong n’a pas été mieux protégé après sa création ». Pour la période 1965 à 1995, le rythme de déforestation et de fragmentation du couvert forestier a été plus rapide après la mise en réserve et davantage à l’intérieur même de l’aire protégée qu’à l’extérieur. Les impacts ont été particulièrement sévères pour les zones fortement propices à l’habitat du panda. Les images satellitaires révèlent sans équivoque un processus massif d’extension des surfaces défrichées et de fragmentation du couvert forestier entre 1965 et 1995, avec une accélération après 1974, après la création de la réserve naturelle[11].

Le tourisme de masse a aussi un impact important. Le nombre de visites touristiques entre 2000 et 2005 est passé de 130 000 à 206 100, soit une augmentation d’environ 59 % en seulement 5 ans. La plupart des ménages ruraux qui bénéficient de l'écotourisme sont situés près de la route principale mais la majorité des avantages économiques (investissement, emploi et biens) dans trois secteurs clés de l'écotourisme (construction d'infrastructures, hôtels / restaurants et vente de souvenirs) vont à d'autres parties prenantes[14].

- Réserve naturelle de Fengtongzhai

En 1979, fut aussi créée la réserve naturelle de Fengtongzhai[n 8], réserve de rang national, dans le Nord-Est du xian de Baoxing, d’une superficie de 39 039 ha[15]. C’est la région où les chasseurs indigènes qui travaillaient pour le père David, lui rapportèrent le 23 mars 1869 un jeune « ours blanc », puis un mois plus tard un adulte qui le convainquirent qu’il s’agissait d’une nouvelle espèce. Une fois le travail de taxidermie effectué par le père David, les animaux furent envoyés à Paris, pour leur description zoologique.

La création de la réserve visait la protection d’espèces-phares comme le panda géant, le rhinopithèque de Roxellane et en 1994, les objectifs ont été élargis aux écosystèmes forestiers mixtes de montagne. Dans la réserve naturelle de Fengtongzhai, il y a 37 pandas selon les données du dernier recensement national des pandas géants et de leur habitat, le quatrième mené de 2011 à 2014, et dans le district de Baoxing, il y en a 181.

- Réserve naturelle des Siguniang

La réserve naturelle des monts Siguniang a été créé en 1995, dans la partie orientale du district de Xiaojin, juste à l'ouest de la réserve naturelle de Wolong. Il couvre une superficie de 48 500 ha et se compose des quatre sommets adjacents dans les monts Hengduan. Il est directement accessible par la route provinciale S303 à partir de Chengdu. La région des monts Siguniang appartient à la zone de forêt de conifères des vallées montagneuses de l'ouest du Sichuan[16].

Les principaux objets de protection sont: la protection des écosystèmes naturels dominés par les forêts primitives de conifères sombres; la protection de la biodiversité et des habitats des principaux animaux protégés nationaux tels que les pandas géants, les léopards des neiges, les cerfs au museau blanc, les rhinopithèques de Roxellane, etc.

Notes

- Dans le Sud-Est de la préfecture autonome tibétaine et qiang d'Aba, et le Nord de la préfecture de Ya'an (xian de Baoxing).

- Dans les monts Hengdian vivent des Tibétains, des Qiangs, Yi, Hui, des tibéto-birmans et des membres du groupe majoritaire au niveau national, Han.

- La population du district de Wenchuan est constituée de Hans (46 %), de Qiang (34 %) et de Tibétains (18,6 %) ((zh) Site gouvernemental de Wenchuan).

- Qui se trouve dans la zone sud des monts Qionglai, et au nord de Ya'an 雅安, une ville frontière de l’empire chinois par laquelle passait l’ancienne piste muletière qui permettait de transporter des galettes de thé du Sichuan par Chamdo sur les hauteurs du Tibet jusqu’à Lhassa; cette piste caravanière est devenue de nos jours une route goudronnée.

- D'après l'encyclopédie (officielle) Baidu 百科, « minorités ethniques éloignées des plaines centrales, qui sont culturellement arriérées ».

- La région à la latitude du Sud marocain, permet la culture fruitière en altitude.

- 卧龙国家级自然保护区 Wòlóng guójiā jí zìrán bǎohù qū, litt. « zone de protection naturelle de rang d’État de Wolong » traduit généralement en anglais par « Wolong National Nature Reserve » et en français par « réserve naturelle de Wolong », bien que la notion de « parc naturel » développée aux États Unis et en Europe corresponde mieux à la réalité chinoise.

- 蜂桶寨国家级自然保护区 Fēngtǒngzhài guójiā jí zìrán bǎohù qū.

Références

- (zh) « 邛崃山脉 [cordillère Qionglai] », sur Baidu (consulté le )

- Joe Lawson, Xikang : Han Chinese in Sichuan’s Western frontier, 1905-1949, Thesis, Victoria University of Wellington, (lire en ligne)

- (zh) 兰州仲裁委员会, « 地理图志 » (consulté le )

- Société géographique, Second voyage d’exploration dans « Bulletin de la Société géographique, dans Sixième série, Tome XI », Librairie de CH. Delagrave, , en 3 parties : p.31-59, p. 165-192, p. 291-316 (sur réglette) (lire en ligne)

- Huhua Cao et Olivier Dehoorne, « Les groupes minoritaires en Chine ; distribution spatiale et défis d’intégration », Espace populations sociétés, vol. 3,

- (en) B. Gustafsson, L. Shi, « The ethnic minority-majority income gap in rural China during transition », Economic Development and Cultural Change, vol. 51, , p. 805-822

- (en) Karl Ryavec, Daniel Winkler, « Logging Impacts to Forests in Tibetan Areas of Southwest China: A Case Study From Ganze Prefecture Based on 1998 Landsat TM Imagery », Himalaya, the Journal of the Association for Nepal and Himalayan Studies, vol. 26, no 1, (lire en ligne)

- Emmanuel Boutan, Le nuage et la vitrine. Une vie de Monsieur David, Editions Raymond Chabaud,

- Jérôme Pouille, « Menaces et protection, conservation et avenir », sur panda.fr (consulté le )

- (zh) 熊猫频道 iPanda Panda Channel [chaine de télévision 100% dédiée au panda], « 四川野生大熊猫达1387只 数量全国居首 » (consulté le )

- Guillaume Giroir, « Les parcs nationaux en Chine : une approche géohistorique », Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 1-2, no 43, , p. 253-285 (lire en ligne)

- Jérôme Pouille, « Réserve naturelle nationale de Wolong », sur panda.fr (consulté le )

- (en) Jianguo Liu, Marc Linderman, Zhiyun Ouyang, Li An, Jian Yang, Hemin Zhang, « Ecological Degradation in Protected Areas: The Case of Wolong Nature Reserve for Giant Pandas », Science, vol. 292, (lire en ligne)

- (en) G. He, X. Chen, W. Liu, S. Bearer, S. Zhou, L.Y. Cheng, H. Zhang, Z. Ouyang, J. Liu,, « Distribution of Economic Benefits from Ecotourism: A Case Study of Wolong Nature Reserve for Giant Pandas in China », Environmental Management, vol. 42, , p. 1017-1025

- « Réserve naturelle de Fengtongzhai (Sichuan) », sur www.panda.fr (consulté le )

- (zh) « 四姑娘山国家级自然保护区 », sur Baidu (consulté le )