Triceratops

Triceratops est un genre éteint célèbre de dinosaures herbivores de la famille des cératopsidés qui a vécu à la fin du Maastrichtien, au Crétacé supérieur, il y a 68 à 66 millions d'années, dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord.

Espèces de rang inférieur

- Triceratops horridus[1] (espèce type) (Marsh-1889)

- Triceratops prorsus[2] (Marsh_1890)

- Triceratops albertensis (Sternberg-1949)

- Triceratops alticornis (Marsh-1887)

- Triceratops brevicornus (Hatcher-1905)

- Triceratops calicornis (Marsh-1898)

- Triceratops elatus (Marsh-1891)

- Triceratops eurycephalus (Schlaikjer-1935)

- Triceratops flabellatus (Marsh 1889)

- Triceratops galeus (Marsh 1889)

- Triceratops ingens (Lull-1915)

- Triceratops maximus (Brown-1933)

- Triceratops obtusus (Marsh-1898)

- Triceratops serratus (Marsh-1890)

- Triceratops sulcatus (Marsh-1890)

Il a été l'un des derniers dinosaures non-aviens vivants avant leur disparition lors de la grande extinction Crétacé-Paléogène[3].

Ayant une grande collerette osseuse, trois cornes et quatre grandes pattes, et montrant des similitudes avec le rhinocéros, le tricératops est l'un des dinosaures le plus reconnaissable et le genre le plus connu des cératopsidés. Il a notamment vécu à la même période que le redoutable tyrannosaure dont il était la proie[4].

Étymologie

Le terme de Triceratops, qui signifie littéralement « tête à trois cornes », vient du grec τρί- (tri-) signifiant « trois », κέρας (kéras) signifiant « corne » et ὤψ (ops) signifiant « visage »[5].

Validité du genre

Des études en 2009 - 2011[6] ont débattu sur l'hypothèse que Triceratops serait en fait la forme juvénile de Torosaurus[6]. Cette hypothèse a été immédiatement contredite par plusieurs publications[7] - [8] - [9] en argumentant notamment sur :

- la présence de véritables différences morphologiques entre les deux genres ;

- la découverte de Torosaurus presque adultes (sub-adultes) ;

- des proportions crâniennes variant de façon indépendante à l'âge des animaux ;

- l'apparition supposée des perforations avec l'âge ne correspondant a priori pas à une séquence ontogénique habituelle chez les cératopsiens.

Historique

On a recueilli de nombreux restes du genre Triceratops depuis sa découverte en 1889, dont au moins un squelette complet[10]. Le paléontologue John Scannella observa qu'« il est difficile de se promener dans la formation de Hell Creek sans trébucher sur des restes de tricératops ». Quarante-sept squelettes, complets ou partiels, ont été découverts uniquement sur la période 2000-2010[11]. Des squelettes de spécimens d'âges différents ont été trouvés, de nouveau-né à adulte[12]. La situation du genre Triceratops au sein de la famille des cératopsidés a été débattue par les paléontologues. Deux espèces, T. horridus et T. prorsus, sont considérées comme valides, de nombreuses autres espèces sont à confirmer.

En 2014, le plus grand spécimen jamais découvert est exhumé dans le Dakota du Sud par le géologue Walter W.Stein. Baptisé « Big John », son crâne mesure 2,62 m de long pour 2 m de large, la taille de ses cornes est de 1,2 m de long et plus de 30 cm de large à leur base. Après avoir été exposé dans différents pays, son squelette, complet à 60 %, est vendu aux enchères le 21 octobre 2021 à l'hôtel Drouot à Paris[13] où il est adjugé à 6,6 millions d’euros à un collectionneur résidant aux Etats-Unis[14].

Description

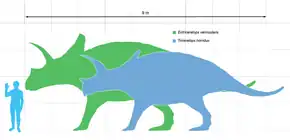

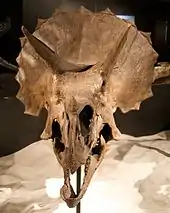

Le Triceratops mesurait de 7 à 10 mètres de long (avec une moyenne allant de 8 à 9 mètres), mesurait jusqu'à 3,50 mètres voire 4 au garrot et pesait de 5 à 10 tonnes (avec une moyenne de 7 à 8 tonnes)[15]. La caractéristique la plus distinctive est son large crâne, parmi les plus grands de tous les animaux terrestres ayant vécu sur terre. Le crâne le plus large retrouvé (sur le specimen BYU 12183) mesure 2,5 m en largeur[6], et atteint presque le tiers de la longueur de l'animal[12]. Il portait une corne sur le museau, au-dessus des narines, et une paire de cornes, d'une longueur approximative d'un mètre, réparties au-dessus de chaque œil. À l'arrière du crâne se dresse une collerette osseuse ornée d'os époccipitaux chez certaines espèces. La plupart des autres cératopsidés possédaient de larges ouvertures sur leur collerette, contrairement aux tricératops qui avaient de très solides collerettes.

La peau du Triceratops est très particulière pour un dinosaure. Des reproductions de la peau d'un spécimen ont montré que certaines espèces pourraient avoir été couvertes de poils, comme chez le cératopsidé plus primitif Psittacosaurus[16].

Membres

Les espèces de Triceratops possédaient une constitution robuste avec de forts membres et des mains à trois doigts sur les pattes antérieures et à quatre doigts sur les membres postérieurs[10]. Bien que très certainement quadrupède, sa posture a longtemps été débattue. À l'origine, on pensait que ses pattes antérieures avaient besoin d'être étendues à l'angle du thorax, pour mieux supporter le poids de la tête[17]. Cette position est dépeinte dans des peintures de Charles R. Knight et Rudolph F. Zallinger. Cependant, les preuves ichnologiques sur le déplacement des dinosaures à cornes, ainsi que les récentes reconstitutions des squelettes (aussi bien en vrai que sur ordinateur) démontreraient que le Triceratops et les autres cératopsidés maintenaient une position droite au cours de leur locomotion normale, avec les coudes fléchis et légèrement inclinés, une position intermédiaire entre complètement droit et complètement affalé (comme le rhinocéros moderne)[10] - [18] - [19] - [20].

Les mains et avant-bras du Triceratops conservent une structure assez primitive comparés aux autres dinosaures quadrupèdes tels que les thyréophores et beaucoup de sauropodes. Dans ces deux groupes, les membres antérieurs des espèces quadrupèdes sont généralement en rotation de telle façon que les mains font face aux paumes arrière (« pronation ») lors de la marche de l'animal. Cependant, le Triceratops, tout comme d'autres cératopsidés et les semi-quadrupèdes ornithopodes, marchaient avec la plupart de leurs doigts en soulignant l'écart avec leur corps. La même stature primitive adoptée par les groupes bipèdes des théropodes. Chez le Triceratops, le poids du corps est supporté uniquement par les trois premiers doigts des mains et pieds, tandis que les quatrièmes et cinquièmes doigts étaient des griffes manquantes atrophiées ou des sabots[10].

Le rôle de la collerette et des trois cornes ont longtemps alimenté les théories. Elles sont pour le plus souvent vues comme des armes défensives face aux prédateurs. Des théories plus récentes, notant la présence de vaisseaux sanguins dans les os du crâne des cératopsidés, indiquent qu'il serait plus probable qu'elles servaient aux processus d'identification, de cour et de domination entre mâles, tout comme le font nos actuels rennes et caribous, chèvres des montagnes Rocheuses ou les scarabées rhinocéros[17]. Cette théorie serait renforcée si le Torosaurus était effectivement une espèce mature du Triceratops car son crâne comporte des « trous », rendant le crâne plus utile à la parade amoureuse plutôt qu'à la défense[6].

Pour ce qui est du reste du corps, ils ont les caractéristiques du groupe auxquels ils appartiennent (les cératopsiens). Les tricératops sont des quadrupèdes avec une courte queue comparée à d’autres dinosaures car ils ne s’en servaient plus de contrepoids.

En ce qui concerne les pattes des tricératops, les membres arrières étaient beaucoup plus lourds et plus longs dans le but de servir de pilier. Ces découvertes confortent l’idée qu’ils dériveraient d’ancêtres bipèdes. Pour ce qui est des membres avant, ils sont plus courts mais très solides avec des muscles puissants, ils devaient pouvoir porter le poids de la tête. Tout ceci a permis de savoir que les tricératops marchaient sur la pointes de pieds. Leur pieds se terminant par des doigts courts probablement munis de petits sabots[21].

Mode de vie

Les tricératops vivaient en troupeaux et parfois même en compagnie d’autres dinosaures.

Les tricératops avaient pour grand ennemi le Tyrannosaurus Rex. Pour se défendre contre les autres dinosaures, ils utilisaient leurs cornes, on retrouve des traces de combats sur les vestiges découverts. Leur principale technique de défense était de se regrouper en cercle avec les plus jeunes au centre et les mâles face aux prédateurs. Le but était de dissuader l’ennemi qui se retrouvait alors face à une rangée de cornes. Un tricératops sans son troupeau a moins de chance de survivre et sa technique de défense était de foncer sur son agresseur mais sans aller jusqu’à l’impact trop violent à encaisser à cause du poids de son crâne. Il fallait espérer faire fuir son ennemi[21] - [22].

Paléobiologie

Bien que les Triceratops soient généralement dépeints comme vivant en troupeaux, il existe actuellement peu de preuves de ce fait. Bien que plusieurs autres genres de dinosaures à cornes soient connus à partir de dépôts d'ossements qui ont préservé les os de deux à plusieurs centaines ou milliers d'individus, à ce jour, il n'existe qu'un seul dépôt d'ossements documenté dominé par les os Triceratops : un site dans le sud-Montana avec les restes de trois jeunes. Il peut être significatif que seuls les mineurs étaient présents[23].

Durant de nombreuses années, les restes de Triceratops semblent seulement indiquer des individus solitaires. Cependant, ces restes sont très fréquents, par exemple, Bruce Erickson, un paléontologue du Musée des sciences du Minnesota, a déclaré avoir vu 200 spécimens de T. prorsus dans la formation de Hell Creek du Montana[24]. De la même façon, Barnum Brown a affirmé avoir vu plus de 500 crânes sur le terrain.

Classification

Triceratops est le genre le plus connu des cératopsidés, une famille de dinosaures cératopsiens vivant en Amérique du Nord. La situation exacte du Triceratops au sein des cératopsidés a longtemps été débattue au fil des années. La confusion vient principalement de sa courte, mais solide, collerette (comme celle des Centrosaurinae) et de sa longue corne sur le museau (plus proche des Ceratopsinae). Lors de la première classification des dinosaures à cornes, Richard Swann Lull émit l'hypothèse de deux lignées, une des Monoclonius et des Centrosaurus (dont Triceratops), et une des cératopsiens et des Torosaurus, faisant du Triceratops un Centrosaurinae, tel qu'on le considère aujourd'hui[25]. Des études ultérieures allèrent dans ce sens, décrivant formellement le premier groupe des petites collerettes, le groupe des centrosaurinae (dont le Triceratops), et le second groupe des Ceratopsinae avec des collerettes plus longues[26] - [27].

En 1949, Charles Mortram Sternberg fut le premier à remettre cette classification en cause et privilégia alors le fait que le Triceratops était plus proche de l'Arrhinoceratops et du Chasmosaurus en se basant sur les caractéristiques du crâne et des cornes, faisant de Triceratops un Ceratopsinae[28]. Cependant, cette théorie a été largement ignorée, entre autres par John Harold Ostrom[29] et plus tard par David Norman, situant tous deux Triceratops parmi les Centrosaurinae[30].

Des découvertes et analyses ultérieures ont confirmé la position de Sternberg sur la classification du Triceratops. Lehman a en effet défini les sous-familles en 1990 et défini le Triceratops en tant que Ceratopsinae, en se basant sur ses caractéristiques morphologiques. En fait, toutes les caractéristiques du Triceratops correspondent à la sous-famille des ceratopsinae, sauf sa collerette plus courte[31]. Des études plus poussées menées par Peter Dodson, dont une étude cladistique en 1990[32] et une étude en 1993 utilisant RFTRA (resistant-fit-theta-rho analysis)[33], une technique morphométrique qui mesure systématiquement la forme du crâne, ont renforcé le fait que le Triceratops fasse partie de la sous-famille des Ceratopsinae.

Cette classification a été ensuite soutenue en 2010 par John Scannella et Jack Horner du Museum of the Rockies (à Bozeman au Montana). Après avoir examiné 38 crânes de la formation de Hell Creek, Scannella et Horner ont conclu que la forme adulte du Triceratops ne possédait même pas de collerette raccourcie. Ils avancèrent que les spécimens qui avaient longtemps été classés comme Triceratops étaient en fait des individus jeunes et juvéniles alors que les individus adultes avaient été incorrectement attribués à un autre genre, Torosaurus[6] - [34]. On savait déjà que les collerettes des Triceratops grandissaient progressivement en même temps que l'individu vieillissait. Scanella et Horner précisèrent que leurs découvertes montraient que la croissance de la collerette pouvait atteindre le niveau de la collerette étendue et fenêtrée de Torosaurus. Le nom Triceratops pouvant se prévaloir de la règle de priorité (accordée au premier nom publié), ils annoncèrent alors que toutes les références au genre Torosaurus seraient supprimées des expositions du Museum of the Rockies[11].

Phylogénie

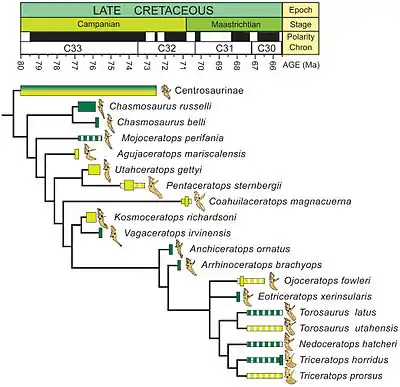

En 2010, Scott Sampson et al. ont établi le cladogramme suivant pour les cératopsidés où Triceratops est classé dans la sous-famille des Chasmosaurinae en groupe frère avec le genre Nedoceratops qui a vécu également à la fin du Crétacé supérieur, au Maastrichtien en Amérique du Nord, il y a entre 68 et 66 millions d'années[35] :

En 2015, le paléontologue N. R. Longrich a réalisé un cladogramme similaire[36], avec Triceratops en groupe frère de Torosaurus.

Utilisation en phylogénétique

En taxonomie phylogénétique, le genre Triceratops a été utilisé comme point de référence dans la définition de Dinosaure. Les dinosaures sont considérés comme étant tous descendants du dernier ancêtre commun de Triceratops et des Neornithes (c'est-à-dire les oiseaux modernes)[37]. De plus, les dinosaures à bassin d'oiseaux, Ornithischia, sont considérés comme étant tous les dinosaures ayant un ancêtre commun plus récent avec Triceratops qu'avec les oiseaux modernes[38].

Origines évolutives

Pendant de nombreuses années après sa découverte, les ancêtres du Triceratops sont restés en grande partie inconnus. En 1922, le Protocératops nouvellement découvert a été considéré comme son ancêtre par Henry Fairfield Osborn[17], mais de nombreuses décennies s'écoulèrent avant que des conclusions supplémentaires viennent résoudre ce mystère. Ces dernières années ont été fructueuses avec la découverte de plusieurs dinosaures liés aux ancêtres de Triceratops. Zuniceratops, le premier cératopsidé connu avec cornes frontales, a été décrit dans les années 1990, et Yinlong, le premier cératopsidé connu du Jurassique, en 2005.

Récemment (en 2014) a été découvert un ancêtre du Triceratops qui apparemment serait aussi petit qu'un dindon d'aujourd'hui. Cet ancêtre serait un des premiers ornithischiens et donc un ancêtre de pas mal de dinosaures dont le tricératops. Trouvé au Venezuela, celui-ci est surnommé Laquintasaura venezuelae en lien avec son lieu de découverte sur les plaques géologiques des Andes. Bien que bipède et très petit, il aurait comme descendant le tricératops quadrupède et énorme qui ont en commun le mode de vie en troupeau et l'alimentation herbivore (même si le Laquintasaura venezuelae mangeait probablement aussi des insectes; son alimentation était principalement constituée de végétaux)[39].

Galerie

Triceratops, London NHM.

Triceratops, London NHM. Vue frontale d'un tricératops, Smithsonian museum of Natural History, Washington D.C.

Vue frontale d'un tricératops, Smithsonian museum of Natural History, Washington D.C. Vue latérale d'un squelette de tricératops. Voir aussi son crâne.

Vue latérale d'un squelette de tricératops. Voir aussi son crâne. Crâne de jeune tricératops.

Crâne de jeune tricératops. Détail des dents jugales d'un tricératops.

Détail des dents jugales d'un tricératops. Un tricératops en vente chez Christie's le 15 avril 2008

Un tricératops en vente chez Christie's le 15 avril 2008

Dans la culture populaire

L'aspect distinctif de Triceratops a conduit à ce qu'il soit fréquemment représenté dans les films, les jeux vidéo et documentaires :

- En 1988, dans le long métrage d'animation Le Petit Dinosaure et la Vallée des merveilles, ainsi que dans la série de dessins animés qui en fut dérivée (Le Petit Dinosaure), Céra et sa famille sont des tricératops[40].

- En 1993, dans le film Jurassic Park, une femelle tricératops est soignée par le Dr. Ellie Sattler[41].

- En 2006, dans la série documentaire Prehistoric Park, Nigel Marven sauve un tricératops de l'extinction.

- Dans la sérié télévisée Dinosaur King, Chomp est le tricératops de Max de la D-team[42].

- Dans le manga One Piece, le "Tobi Roppo" Sasaki de l'équipage des cent bêtes a la capacité de se transformer en tricératops grâce à un fruit du démon.

- Dans Transformers Génération 1, le Dinobot Slag ( Slug dans Transformers : Age of Extinction)

Le tricératops a été choisi comme fossile officiel de l'État du Dakota du Sud[43] et le dinosaure officiel de l’État du Wyoming[44].

Un thème récurrent, particulièrement dans les livres de dinosaures pour enfants, est une épreuve de force ou une bataille entre le Triceratops et le Tyrannosaure. En 1942, Charles R. Knight peint une fresque murale intégrant une confrontation entre les deux dinosaures dans le Musée Field de la National Geographic Society, ce qui les établit comme des ennemis dans la pensée populaire[45]. Le paléontologue Robert Bakker dit de la rivalité imaginaire entre Tyrannosaurus et Triceratops : « Aucun match entre le prédateur et la proie n'a jamais été plus dramatique. C'est en quelque sorte normal que ces deux antagonistes aient vécu leur coévolution belliqueuse dans les tout derniers jours de la toute dernière époque de l'ère des dinosaures. »[45].

Le tricératops est présent dans plusieurs jeux vidéo comme Ark Survival, Jurassic World Evolution et Jurassic World Evolution 2 ainsi que Jurassic World: The Game et Jurassic World: Alive.

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Articles

- (en) Lehman T.M., « Late Maastrichtian paleoenvironments and dinosaur biogeography in the Western Interior of North America », Paleogeography, Paleoacclimatology and Paleoecology, vol. 60, no 3, , p. 290 (DOI 10.1016/0031-0182(87)90032-0).

- (en) Scannella, J. and Horner, J.R., « "Torosaurus Marsh, 1891, is Triceratops Marsh, 1889 (Ceratopsidae: Chasmosaurinae): synonymy through ontogeny ." », Journal of Vertebrate Paleontology, 30(4): 1157 - 1168., (DOI 10.1080/02724634.2010.483632).

Ouvrages

- (en) Liddell, H.G., and R. Scott, Greek-English Lexicon, Abridged Edition, Oxford University Press, Oxford, UK, (ISBN 0-19-910207-4).

Liens externes

- (fr) Description du dinosaure Triceratops sur DinoNews

- (en) Triceratops (The Natural History Museum's Dino Directory)

- Ressources relatives au vivant :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

Références taxinomiques

- (en) Référence Paleobiology Database : Triceratops, Marsh (1889)

Notes et références

Références

- O. C. Marsh. 1889. « Notice of gigantic horned Dinosauria from the Cretaceous ». American Journal of Science, series 3 38:173-175

- O. C. Marsh. 1890. « Description of new dinosaurian reptiles ». The American Journal of Science, series 3 39:81-86.

- Lehman T.M. 1987, p. 290.

- (en) GM Erickson et Olson KH, « Bite marks attributable to Tyrannosaurus rex: preliminary description and implications". Journal of Vertebrate Paleontology », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 16, no 1, , p. 175-178 (DOI 10.1080/02724634.1996.10011297)

- Liddell, H.G., and R. Scott 1980.

- Scannella, J. and Horner, J.R. 2010, p. 1157 - 1168.

- (en) Farke, A. A. (2011)Anatomy and taxonomic status of the chasmosaurine ceratopsid Nedoceratops hatcheri from the Upper Cretaceous Lance Formation of Wyoming, U.S.A." PLoS ONE 6 (1): e16196. DOI 10.1371/journal.pone.0016196

- (en) Longrich, N. R et Field, D. J., « Torosaurus is not Triceratops: Ontogeny in chasmosaurine ceratopsids as a case study in dinosaur taxonomy », PLoS ONE, vol. 7, no 2, , e32623 (PMID 22393425, PMCID 3290593, DOI 10.1371/journal.pone.0032623, Bibcode 2012PLoSO...7E2623L)

- (en) Maiorino L., Farke A.A., Kotsakis T., Piras P.,2013, "Is Torosaurus Triceratops? Geometric Morphometric Evidence of Late Maastrichtian Ceratopsid Dinosaurs", PLoS ONE 8(11): e81608. doi:10.1371/journal.pone.0081608

- (en) S.-I. Fujiwara, « A Reevaluation of the manus structure in Triceratops (Ceratopsia: Ceratopsidae) », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 29, no 4, , p. 1136–1147 (DOI 10.1671/039.029.0406)

- (en) « Morph-osaurs: How shape-shifting dinosaurs deceived us - life - 28 July 2010 », New Scientist (consulté le )

- (en) Lambert, D., The Ultimate Dinosaur Book, Dorling Kindersley, New York, (ISBN 1-56458-304-X), p. 152–167

- Emeline Férard, « Big John, le plus grand tricératops jamais exhumé s'expose à Paris avant d'être vendu », sur Geo.fr, (consulté le )

- Pauline Brault, « "Big John", le plus gros tricératops connu, vendu 6,6 millions d'euros à Paris », sur huffingtonpost.fr,

- (en) R.M. Alexander, « Mechanics of posture and gait of some large dinosaurs », Zoological Journal of the Linnean Society, vol. 83, , p. 1–25 (DOI 10.1111/j.1096-3642.1985.tb00871.x)

- (en) S. Perkins et Julius T. Csotonyi, « Dressing Up Dinos », Science News, vol. 177, no 3, , p. 22–25 (DOI 10.1002/scin.5591770321, lire en ligne)

- (en) Dodson, P., The Horned Dinosaurs : a natural history, Princeton, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, , 346 p. (ISBN 0-691-02882-6)

- (en) P. Christiansen et G.S. Paul, « Limb bone scaling, limb proportions, and bone strength in neoceratopsian dinosaurs », Gaia, vol. 16, , p. 13–29 (lire en ligne)

- (en) S. Thompson, « Forelimb stance and step cycle in Chasmosaurus irvinensis (Dinosauria: Neoceratopsia) », Palaeontologia Electronica, vol. 10, no 1, , p. 17 p. (lire en ligne)

- (en) E. Rega, New perspectives on horned dinosaurs : the Royal Tyrrell museum ceratopsian symposium, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, , 624 p. (ISBN 978-0-253-35358-0, lire en ligne), p. 340–354

- « Le dinosaure Tricératops », sur dinonews.net (consulté le )

- « Triceratops — Paleowiki », sur dinonews.net (consulté le )

- (en) Joshua C. Mathews, Stephen L. Brusatte, Scott A. Williams et Michael D. Henderson, « The first Triceratops bonebed and its implications for gregarious behavior », Journal of Vertebrate Paleontology, vol. 29, no 1, , p. 286–290 (DOI 10.1080/02724634.2009.10010382)

- (en) B.R. Erickson, « Mounted skeleton of Triceratops prorsus in the Science Museum », Scientific Publications of the Science Museum, vol. 1, , p. 1-16

- (en) Hatcher, J. B., Marsh, O. C., and Lull, R. S. (1907) The Ceratopsia. Government Printing Office, Washington, D.C. (ISBN 0-405-12713-8).

- (en) L.M. Lambe, « On Eoceratops canadensis, gen. nov., with remarks on other genera of Cretaceous horned dinosaurs », Canada Department of Mines Geological Survey Museum Bulletin, vol. 12, , p. 1–49 (lire en ligne)

- (en) R. S. Lull, « A revision of the Ceratopsia or horned dinosaurs », Memoirs of the Peabody Museum of Natural History, vol. 3, no 3, , p. 1–175 (lire en ligne)

- (en) C. M. Sternberg, « The Edmonton fauna and description of a new Triceratops from the Upper Edmonton member; phylogeny of the Ceratopsidae », National Museum of Canada Bulletin, vol. 113, , p. 33–46

- (en) Ostrom, J. H., « Functional morphology and evolution of the ceratopsian dinosaurs », Evolution, vol. 20, no 3, , p. 290–308 (DOI 10.2307/2406631, JSTOR 2406631)

- (en) David Norman, The Illustrated Encyclopaedia of Dinosaurs, Londres, Salamander Books, , 208 p. (ISBN 0-517-46890-5)

- Lehman, T. M. (1990). The ceratopsian subfamily Chasmosaurinae: sexual dimorphism and systematics. in: Carpenter, K., and Currie, P. J. (eds.). Dinosaur Systematics: Perspectives and Approaches. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 211–229. (ISBN 0-521-36672-0).

- Dodson, P., and Currie, P. J. (1990). Neoceratopsia. 593–618. in Weishampel, D. B., Dodson, P., & Osmólska, H. (eds.). The Dinosauria. University of California Press, Berkeley, pp. 593–618. (ISBN 0-520-06727-4).

- (en) P. Dodson, « Comparative craniology of the Ceratopsia », American Journal of Science, vol. 293, , p. 200–234 (DOI 10.2475/ajs.293.A.200, lire en ligne)

- Brian Switek, « New Study Says Torosaurus=Triceratops », Dinosaur Tracking, Smithsonian.com (consulté le )

- (en) Scott D. Sampson, Mark A. Loewen, Andrew A. Farke, Eric M. Roberts, Catherine A. Forster, Joshua A. Smith, and Alan L. Titus, « New Horned Dinosaurs from Utah Provide Evidence for Intracontinental Dinosaur Endemism », PLoS ONE, vol. 5, no 9, , e12292 (DOI 10.1371/journal.pone.0012292)

- (en) N. R. Longrich, « The horned dinosaurs Pentaceratops and Kosmoceratops from the upper Campanian of Alberta and implications for dinosaur biogeography », Cretaceous Research, vol. 51, , p. 292 (DOI 10.1016/j.cretres.2014.06.011)

- (en) J. A. Gauthier, « Saurischian monophyly and the origin of birds. The Origin of Birds and the Evolution of Flight, K. Padian (ed.) », Memoirs of the California Academy of Sciences, vol. 8, , p. 1–55

- (en) P. C. Sereno, « A rationale for phylogenetic definitions, with application to the higher-level taxonomy of Dinosauria », Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen, vol. 210, no 1, , p. 41–83

- « Cet ancêtre du tricératops n'était pas plus grand qu'un dindon », sur Maxisciences, (consulté le )

- Bernard Bourdeix, 2012: et les fins du monde, p.198, consulté le 29 septembre 2013

- (en) Herbert Stein, Double Feature, p.38, consulté le 29 septembre 2013

- (en) Dinosaur King Bumper Activity Book, HarperCollins Publishers Limited, 2011

- (en) Kathy Feeney, South Dakota Facts and Symbols, p.21, consulté le 28 septembre 2013

- (en) State Geosymbols: Geological Symbols of the 50 United States, p.169, consulté le 28 septembre 2013

- (en) Bakker, R.T. 1986. The Dinosaur Heresies. New York: Kensington Publishing, p. 240