Bois d'œuvre

Le bois est un matériau de construction employé dans la construction des bâtiments.

Définitions

Terminologie

La construction fait appel au duramen, appelé aussi « bois parfait » ou « bois de cœur », qui constitue la partie centrale de l’arbre. Le duramen est biologiquement quasi-inerte et plus durable que l’aubier — celui-ci, souvent plus clair et léger, étant constitué de cellules vivantes. L'aubier est plus facilement et rapidement attaqué par les insectes, bactéries et champignons.

Le cambium, fine zone qui produit le bois et sépare l’aubier de l’écorce, n'est généralement pas utilisé. L’écorce peut être utilisée de manière traditionnelle : par exemple, dans les pays nordiques, les mottes de terre des toitures végétalisées sont supportées par des plaques d'écorce de bouleau déroulées.

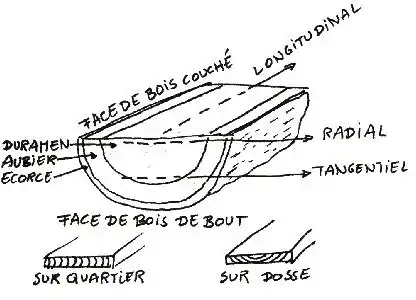

Le sens de coupe modifie l'aspect et la qualité technique des bois sciés. Il est :

- longitudinal : parallèle aux veines du bois, donc vertical pour un arbre sur pied ;

- radial : du cœur vers l’extérieur ;

- ou tangentiel : plus ou moins parallèle aux cernes de croissance du bois.

Le bois de bout est coupé transversalement, les cernes de croissance sont visibles ; le « bois couché » est coupé parallèlement au sens longitudinal ; le « bois sur quartier » est fendu dans le plan radial avant d'être coupé dans le sens longitudinal ; le « bois sur dosse » est coupé dans le sens longitudinal.

Dénominations des bois

La manière la plus sûre d'identifier un arbre est la classification taxinomique classique, qui attribue un nom scientifique à chaque espèce vivante et donc à chaque espèce d'arbre. Toutefois, dans les rayons des fournisseurs de matériaux, sont plus communes les appellations locales, traditionnelles, ou commerciales (éventuellement dictées par l'importateur du bois et sujettes à de multiples interprétations).

Par exemple, on retrouve sur le marché belge des bois équarris issus du pin sylvestre, sous l'appellation commerciale « PNG » (par contraction de l'appellation française « pin du Nord ») ; mais il arrive que ce même arbre soit appelé « sapin rouge » ou « sapin rouge du Nord » (abrégé SRN), dénomination commerciale qui couvre une partie de la famille des pinacées. Sa dénomination commerciale anglaise[1], « european redwood », suivie de sa provenance, est également utilisée.

Le Canada distingue principalement Spruce-pine-fir, Douglas fir-Larch (sapin de Douglas et peuplier de l'Ouest) et Hem-Fir (Pruche de l'Ouest et sapin gracieux).

Dénomination des bois d'œuvre

Les bois peuvent être sciés (éventuellement selon des sections standards) ou exploités sous forme de bois ronds écorcés appelés « rondins ». Les bois d'œuvre servent aux constructions (bois de charpente, de plancher, de traverses de chemin de fer, etc.) ou sont travaillés dans différents métiers manuels et/ou artisanaux (menuiserie, ébénisterie, tonnellerie, etc.).

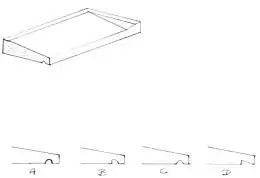

La terminologie traditionnelle distingue selon la dimension des bois : bastaing, carrelet, chevron, liteau, madrier, planche, poutre, solivette, volige, etc. Cette terminologie dérive partiellement de l'usage qui en a été fait en charpenterie, à laquelle il y a lieu de rajouter les termes panne, arbalétrier, entrait, fiche, poinçon, ferme, blochet, latte, lambourde, etc.

En termes de menuiserie, les bois prennent les noms de bâti, châssis, montant, battant, traverse et panneau pour former des ouvrages d'assemblage tels que les châssis de fenêtre, les lambris, les escaliers ou les meubles, les boiseries, etc.

L'ingénierie moderne a produit des dérivés du bois sous forme de lamellé-collé et de panneaux divers.

Acronymes

En France, notamment au sein de la filière bois et dans les inventaires forestiers réalisés de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et FCBA, on parle de BO et de BO-P pour respectivement désigner les bois d’œuvre et le bois d’œuvre potentiel en forêt, par opposition au BIBE-P qui désigne le Bois industriels/bois-énergie potentiel[2].

Dimension des bois

Certaines sections de bois sont récurrentes. Toutefois les scieries ont souvent leurs propres spécialités. Il y a lieu, d'autre part, de distinguer les bois rabotés des bois bruts de sciage.

En Amérique du Nord

En Amérique du Nord, les dimensions des bois de charpente sont normalisées. Par exemple, le Canadian Lumber Standard (CLS) est la dimension standard des bois au Canada. Ces formats se retrouvent en Europe.

| Nominale

(pouces) |

Réelle | Nominale

(pouces) |

Réelle | Nominale

(pouces) |

Réelle |

|---|---|---|---|---|---|

| 1×2 | 3⁄4 × 1 1⁄2 po (19 × 38 mm) | 2×2 | 1 1⁄2 × 1 1⁄2 po (38 × 38 mm) | 4×4 | 3 1⁄2 × 3 1⁄2 po (89 × 89 mm) |

| 1×3 | 3⁄4 × 2 1⁄2 po (19 × 64 mm) | 2×3 | 1 1⁄2 × 2 1⁄2 po (38 × 64 mm) | 4×6 | 3 1⁄2 × 5 1⁄2 po (89 × 140 mm) |

| 1×4 | 3⁄4 × 3 1⁄2 po (19 × 89 mm) | 2×4 | 1 1⁄2 × 3 1⁄2 po (38 × 89 mm) | 4×8 | 3 1⁄2 × 7 1⁄4 po (89 × 184 mm) |

| 1×6 | 3⁄4 × 5 1⁄2 po (19 × 140 mm) | 2×6 | 1 1⁄2 × 5 1⁄2 po (38 × 140 mm) | 6×6 | 5 1⁄2 × 5 1⁄2 po (140 × 140 mm) |

| 1×8 | 3⁄4 × 7 1⁄4 po (19 × 184 mm) | 2×8 | 1 1⁄2 × 7 1⁄4 po (38 × 184 mm) | 8×8 | 7 1⁄4 × 7 1⁄4 po (184 × 184 mm) |

| 1×10 | 3⁄4 × 9 1⁄4 po (19 × 235 mm) | 2×10 | 1 1⁄2 × 9 1⁄4 po (38 × 235 mm) | ||

| 1×12 | 3⁄4 × 11 1⁄4 po (19 × 286 mm) | 2×12 | 1 1⁄2 × 11 1⁄4 po (38 × 286 mm) |

Caractéristiques des bois

Propriétés mécaniques

.jpg.webp)

L’utilisation d’un bois en usage structurel est conditionnée par la connaissance de ses propriétés mécaniques.

Les bois de construction modernes - essentiellement des bois tendres - sont légers et solides. L’épicéa, par exemple, a une masse volumique comprise entre 430 et 470 kg/m3 lorsqu’il est sec à l’air (taux d’humidité du bois 15 %). C'est cinq fois moins que le béton et dix-sept fois moins que l’acier. Une maison de deux étages et de 100 m2 au sol construite en matériaux durs pèsera donc 200 tonnes, contre 70 tonnes en 'ossature-bois'. Les bois durs comme le chêne sont plus denses et trouvent de nos jours moins de débouchés dans la charpenterie; ce qui n'était pas le cas au Moyen Âge où on les préférait aux bois résineux. Un bois de chêne par exemple a une densité comprise entre 610 et 980 kg/m3. La résistance des bois tendres par rapport à leur poids les rend très attractifs pour des réalisations légères. De plus, le bois amortit les chocs.

Le bois est très résistant à la compression, à la traction, dans le sens des fibres, et assez résistant à la flexion transversale (surtout en lamellé-collé). Mais, s’il ne casse pas, il plie si la section de pièces soumises à la flexion (arbalétriers, poutres) est insuffisante. En compression, le problème du flambement, lié à la souplesse du bois, doit être résolu par un rapport hauteur-largeur relativement petit. La résistance du bois à la compression est élevée. Pour une résistance égale, le bois demande une section plus grande que l’acier ou le béton.

Classement des bois (normes françaises)

Après sciage des grumes, les bois sont classées par différentes méthodes.

Classement visuel

Selon la norme NF B 52-001, les bois sont classés en observant les singularités du bois : nombre de nœuds, diamètre des nœuds, poche de résine, altération biologique.

Ils sont triés en différentes classes visuelles (classes ST-I, ST-II, ST-III, ST-IV, HST1 ou choix 2, 3).

Classement mécanique

Selon la norme en NF EN 14081-4, les propriétés mécaniques sont directement mesurées.

Les bois sont triés automatiquement selon la classification de la norme NF EN 338.

| Essences | Classe visuelle

selon NF B 52-001 |

Classe mécanique

selon NF EN 1912 |

|---|---|---|

| Sapin, épicéa, pins, douglas, peuplier | ST-I | C 30 |

| Mélèze | ST-I | C 27 |

| Sapin, épicéa, pins, douglas, peuplier, mélèze | ST-II | C 24 |

| ST-III | C 18 | |

| Pins | ST-IV | C 14 |

| Chêne | 2 | D 24 |

| 3 | D 18 |

Caractéristiques mécaniques pour le calcul

La norme NF EN 338 donne les résistance mécanique en fonction des classes.

| Désignation | Unité | C14 | C16 | C18 | C24 | D24 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Contrainte de flexion | N/mm2 | 14 | 16 | 18 | 24 | 24 |

| Contrainte de traction axiale | N/mm2 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 |

| Contrainte de traction transversale | N/mm2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |

| Contrainte de compression axiale | N/mm2 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 |

| Contrainte de compression transversale | N/mm2 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 7,8 |

| Contrainte de cisaillement | N/mm2 | 3 | 3,2 | 3,4 | 4 | 4 |

| Module moyen d’élasticité axiale | kN/mm2 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 |

| Module élasticité axial au 5e percentile | kN/mm2 | 4,7 | 5,4 | 6,0 | 7,4 | 8,5 |

| Module moyen d’élasticité transversale | kN/mm2 | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,37 | 0,67 |

| Module moyen de cisaillement | kN/mm2 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,69 | 0,62 |

| Masse volumique caractéristique | kg/m3 | 296 | 310 | 320 | 350 | 485 |

| Masse volumique moyenne | kg/m3 | 350 | 370 | 380 | 420 | 580 |

Paramètres :

- humidité de référence utilisée pour le calcul des bois : 12 %.

Ces valeurs servent à calculer les structures bois selon la norme Eurocode 5.

Matériau isolant

Avant que l'on interpose un matelas isolant entre les montants d'ossatures, la construction en bois massif empilé avait sur sur la construction à ossature bois, l'avantage de créer une enveloppe thermique efficace. En Norvège, la construction à ossature, économe en bois qui s'était imposée pour les bâtiment de grange et les hangars à bateau (grindverk), mais aussi dans les églises (Stavkirke), va progressivement supplanter la construction en bois massif lorsque de nouveaux matériaux isolants seront employés .

La conductivité thermique de l’épicéa, par exemple, est moyenne (λ = 0,11 W m-1 K-1) mais malgré tout quinze fois plus faible que celle du béton et quatre cents fois plus faible que celle de l’acier. Dans les constructions à ossature bois, selon les critères actuels de confort, c'est l'isolant placé entre les montants qui réalise véritablement l'isolation thermique du bâtiment.

Le bois est « subjectivement chaud », car son effusivité thermique est basse (Ef = 0.56). Un bâtiment à ossature bois se chauffe facilement. L’air y est sec et sain, grâce au bois et à l’isolant aisément placé entre les montants de l’ossature. La température des parois est proche de celle de l’air ambiant, ce qui augmente le confort thermique. Les ponts thermiques sont limités.

Néanmoins, le bois accumule peu la chaleur ; sa capacité thermique est moyenne (S = 1 500 kJ m−3) ; il n’a pas de « volant d'inertie thermique » ; mais il peut être associé à une masse accumulatrice (S > 1 900 kJ m−3) au centre du bâtiment (maçonnerie, cheminée de pierre ou poêle en faïence par exemple).

- En pays froids, le bois est très apprécié pour les qualités citées ci-dessus.

- En pays chauds, il est moins agréable que la pierre parce qu'accumulant mal la fraîcheur de la nuit.

Le bois est poreux car constitué d'un réseau de fibres et vaisseaux orientés longitudinalement, ce qui explique que, quelle qu'en soit l'essence, il a une conductivité thermique plus grande (donc un pouvoir isolant moindre) dans le sens de ses veines que dans la direction perpendiculaire ; les sols en pavés de « bois debout » sont plus frais que ceux, du même bois, d’épaisseur identique, en planches couchées ou en lames de parquet.

Matériau chimiquement résistant

Certaines essences ont une résistance élevée à la corrosion, supportant bien les agressions chimiques, mieux que le béton ou l’acier courant. Il est pour cela volontiers utilisé dans certaines usines où l'atmosphère est agressive. Les bois comme le teck, l’afzelia doussié, sont utilisés pour la fabrication de cuves contenant certains produits chimiques. L’épicéa est régulièrement utilisé pour les silos à sel le long des autoroutes.

Certaines essences de bois ont des composés chimiques qui interagissent avec le fer (Western Red Cedar, Merbau, Afzelia, Chêne, Pin d'Orégon…). Pour éviter des taches et/ou une corrosion des clous et vis utilisés pour les fixer, ceux-ci doivent être en acier inoxydable.

Matériau hygroscopique et anisotrope

Le bois subit un retrait au séchage et un gonflement avec la température et surtout l’humidité relative de l’air ou le contact avec l'eau. Le retrait et/ou le gonflement est plus grand dans la direction tangentielle que dans la direction radiale. Il est moindre dans le sens longitudinal mais non négligeable, en particulier dans les constructions constituées de poteaux de bois voisinant des murs en maçonnerie (escalier…). Ces différents retraits en fonction du sens envisagé peuvent causer des tensions dans le bois. Les bois de section réduite vont gauchir, tandis que les bois de forte section (poutres, bois ronds) risquent de se fendre lors d’un séchage trop rapide. Dans les bois de forte section particulièrement, ceci peut être accentué par un retrait inégal à la suite du séchage plus rapide des extrémités, ayant pour conséquence des fentes du bois debout. Le séchage des extrémités est ralenti en les couvrant d’une cire ou d'un hydrofuge (bouche-pore, lasure…). Les pièces de forte section doivent être stockées à l'abri du soleil et des courants d'air pour en ralentir le séchage, chaque essence ayant par ailleurs un comportement différent.

Retrait et mouvement sont distincts. Le retrait est dû au séchage du bois depuis l’état fraîchement coupé jusqu’à l’état sec; le mouvement est dû aux variations d’humidité relative de l’air, et ceci après séchage et mise-en œuvre. Les essences à mouvement élevé devraient être utilisées sur quartier, le retrait étant moindre dans ce sens que sur dosse. Le bois doit être utilisé avec un taux d’humidité compatible avec son usage, surtout les espèces qui ont un retrait élevé, pour limiter le risque de déformations dues au mouvement. Des « vices de croissance » de l’arbre peuvent aussi engendrer du bois de réaction, qui se déforme différentiellement du bois normal dans le sens longitudinal, et moins dans les deux autres sens, engendrant des contraintes internes (qui peuvent intéresser certains charpentiers).

Le niveau d’humidité d’équilibre du bois est atteint après un certain délai, à la suite des variations d'humidité de l’air. Surtout dans le cas des bois de forte section, les valeurs extrêmes ne seront jamais atteintes, et le mouvement en sera moins important. Les pièces en contact avec l’humidité intermittente doivent néanmoins être assemblées de manière à permettre leur mouvement.

Matériau adapté aux sols difficiles

Par sa légèreté et sa souplesse, le bois est adapté aux pentes, sols de faible portance, pergélisols, zones de sismicité. Les affaissements sont d’une part plus faibles, d’autre part absorbés sans conséquences visibles (fissures) par les structures en bois. Les coûts de fondation des nouvelles constructions sont réduits, surtout sur les terrains difficiles ou en pente. Les extensions, domaine particulier de l’architecture engendrant souvent des désordres dus au tassement de la nouvelle construction, sont souvent réalisées en bois, le faible poids de la structure entraînant un tassement moindre et donc moins de risques de fissures ou arrachements.

Dans les pays à forte sismicité, le bois est souvent préféré pour sa capacité à absorber les chocs sismiques au lieu de les transmettre. Au Japon, les assemblages sont à bords arrondis pour encore plus de souplesse.

Matériau biodégradable

Le bois non protégé est naturellement bio-dégradé par les associations d'insectes xylophages, de champignons et bactéries, et peu à peu érodé par le vent, la sécheresse, les ultraviolets solaires. La meilleure façon de construire pour préserver le bois varie selon la région. En zone tempérée, le bois doit pouvoir respirer, certaines essences doivent être protégées du contact avec la pluie ou le sol. De nombreuses essences résistent longtemps en immersion totale (pas d'attaque de champignons) ou à une humidité passagère (tuiles de châtaignier, cuillère de cuisine en bois de buis). Ce sont surtout les atmosphères humides confinées ou l'eau stagnante qui favorisent respectivement les champignons et les bactéries, lesquelles préparent le travail des insectes xylophages.

La pose opportune de pare-vapeur, un traitement fongicide approprié peut ralentir le pourrissement d'une pièce de bois en contact permanent avec l'air et l'humidité ; l'essence et la provenance du bois détermine sa durée de vie (un bouleau français se dégradera rapidement, là où un bouleau de Sibérie dont la croissance a été deux fois plus lente résistera). Les piquets de pâture en chêne ou mieux, en acacia sont très résistants, avec un point faible : non pas la partie enterrée, mais le collet, au ras du sol.

Les pesticides (insecticides et fongicides) sont de plus en plus utilisés, non sans risque pour la santé des utilisateurs, et pour l'environnement, et avec des problèmes pour le recyclage du bois et de ses déchets en construction(les sciures ou poussières de ponçages de certains bois traités peuvent être violemment toxiques.

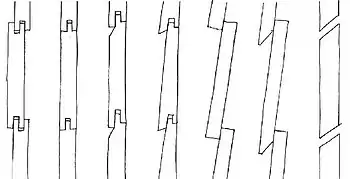

Facilité de mise en œuvre

Le bois se prête à l’autoconstruction, à la préfabrication, à l’artisanat comme à l’industrie. Le système à ossature est très flexible, les bâtiments en bois sont faciles à transformer et à agrandir. Les méthodes d’assemblage sont nombreuses et s’adaptent à toutes les situations, du simple clouage au collage très performant, en passant par les broches, plaques, boulons, etc. Il existe également des méthodes d'empilage (bois cordé, bois massif empilé).

Matériau résistant au feu

Le bois résiste mieux aux incendies que d’autres matériaux, par contre il peut propager naturellement le feu contrairement à d'autres matériaux comme le béton, l'acier ou la terre. Lorsque les armatures du béton armé se déforment sous l'effet de la chaleur et font basculer la structure, le bois massif ne brûle que de 0,7 mm par minute (4,2 cm par heure) et la couche carbonisée forme une protection pour le cœur du bois (bois carbonisé). Il ne se dilate que peu et la structure reste stable, même si l’incendie dure longtemps. De plus les pompiers ont coutume de dire que le bois a « l'élégance de prévenir » avant de céder, il craque, contrairement à une ossature métallique, ce qui leur laisse le temps de sortir. Néanmoins le bois, comme matériau de construction, a été abandonné au cours du temps dans les villes à cause de la facilité qu'il a à propager les incendies, souvent après des évènements dramatiques (notamment le Grand incendie de Londres, voir Rebuilding of London Act 1666). Ce défaut explique aussi le faible nombre de maisons en bois anciennes qui demeurent aujourd'hui.

La température d’ignition du bois (c’est-à-dire la température qu’il faut atteindre pour qu’il s’enflamme) est de 250 °C pour la plupart des résineux et de 350 °C pour les feuillus.

Le bois est combustible mais sa combustion est bien prévisible et suit un comportement à peu près linéaire : les baisses de résistance (environ 50 % à 150 °C) et de rigidité (20 à 50 % à 150 °C en fonction de la sollicitation) sont connues ; la vitesse de combustion est connue (0,5 à 0,9 mm par minute en fonction de l'essence du bois) et la couche carbonisée est isolante et protège le bois encore non atteint. Dans cette couche, le flux de chaleur est réduit de plus de moitié. Le bois est mauvais conducteur de la chaleur et ne se dilate que peu. À l'issue d’un incendie, sous sa surface carbonisée, le bois restant conserve donc une certaine capacité portante. Ainsi une structure adéquatement dimensionnée pourra offrir la résistance désirée à l’incendie.

Lors d’un incendie, les fumées produites ne sont pas particulièrement toxiques, au contraire d'autres matériaux comme les menuiseries en PVC qui, en brûlant, dégagent de l'acide chlorhydrique, ou des isolants en polyuréthane qui, eux, produisent de l'acide cyanhydrique. Par contre, les panneaux de matériaux dérivés du bois dégagent d'importantes concentrations de formaldéhyde.

Matériau durable

Tant que la toiture est bien entretenue, les maisons de bois sont remarquablement stables (facteur de durabilité), souvent plus que des maisons en briques ou béton. Beaucoup d’habitations à colombage datant de 1750 (notamment dans la région de Malmedy, Stavelot…), en Belgique, sont encore habitées et en très bon état. Certaines fermes du Pays de Herve datent de la fin du XVIe siècle. La France en possède quelques-unes, notamment en Bretagne, en Normandie et en Alsace. En Scandinavie, en Slovaquie et en Pologne, un certain nombre d'églises en bois, sans aucune restauration importante, existent depuis 600 ans. L'Égypte ancienne nous a donné de nombreux meubles et une barque solaire en parfait état de conservation (environ 2 500 ans). Des bateaux coulés en mer, y reposent depuis des siècles ; récemment, une barque a été découverte dans la Somme (environ 900 ans). Leur bois se dégraderait cependant maintenant rapidement à l'air (bois gorgé d'eau). Les fondations en bois d'une voie romaine subsistent encore sous une route moderne dans les Fagnes belges (région de Malmedy). Venise survit aux assauts répétés de la mer sur ses pieux de bois.

Aspects écologiques et sanitaires

Le bois est un matériau naturel, consommant peu d'énergie et renouvelable. S'il s'agit d'un bois indigène, il a peu consommé d'énergie pour son transport, et ses déchets peuvent être recyclés sur place.

Bois, puits de carbone

L'arbre, en poussant, absorbe du CO2 et libère de l'oxygène. En zone tropicale, en mourant, il subit une dégradation biologique par les insectes, bactéries et champignons. Le processus de décomposition consomme de l'oxygène et libère une quantité égale de CO2 à celle absorbée par l'arbre durant sa croissance. Le bilan est alors dit « neutre ». En zone tempérée, l'humus forestier (si la forêt n'est pas détruite ou surexploitée) ou certaines tourbes accumulent une partie de ce carbone (puits de carbone). Par contre, si l'on coupe l'arbre à maturité et qu'on l'empêche de se dégrader en l'utilisant dans la construction, le gaz carbonique reste stocké. Il y a ainsi moins de CO2 dans l’atmosphère et ceci contribue à réduire l’effet de serre.

L'utilisation du bois nécessite peu de matière et d'énergie et ceci, dans toutes les étapes d'une construction : la fabrication se fait naturellement, la transformation est faible, la mise en œuvre nécessite peu de produits annexes et reste généralement facile. La pollution des milieux physiques (air, sol, eau) est très faible et les déchets peuvent parfois être recyclés dans d’autres constructions ou brûlés pour produire de l'énergie.

La consommation d’énergie grise pour la production de bois de construction (bois local, scié, raboté, prêt à l’emploi) est de 300 kWh/tonne, contre 450 pour les maçonneries traditionnelles en terre cuite, 8 000 pour l’acier, 250 à 300 pour le béton ordinaire, et de 100 à 1 000 pour la pierre, selon le degré de finition.

Les fortes capacités d'isolation du bois permettent de réduire la consommation énergétique d'une construction. Il est 10 fois plus isolant que le béton et plus que la brique (Conductivité thermique du bois: 0,20 ; du béton plein: 2,00 ; de la brique: 0,34 à 1,00[3])

Il est également moins polluant que le béton lors de sa mise en œuvre sur un chantier. Le béton, pour une utilisation d'1 m3 dégage 471 kg de CO2 alors que l'utilisation du même volume de bois stocke 460 kg de CO2.

L'utilisation de bois au lieu de matériaux d'origine fossile permet de baisser de 33 millions de tonnes par an les émission de CO2 en France. Les déchets de bois de construction sont revalorisés à 79 %[4].

Liants, vernis, peinture

Les panneaux de particules ; Le recyclage des sous-produits du bois permet à partir de chutes de bois "nobles", de créer de nouveaux matériaux. Certaines colles utilisées par les panneaux peuvent, être polluantes. Les panneaux contrecollés (contreplaqué) contiennent une grande quantité de bois noble ; les panneaux de particules ou OSB contiennent beaucoup plus de colles.

La présence de produits chimiques toxiques (pigments à base de métaux lourds, siccatif à base de plomb, colles, cires, vernis, fongicides et insecticides, peintures, etc.) ou de restes de clous et vis rend le recyclage du bois délicat mais pas moins que celui d'une plaque de plâtre, dont les couches sont difficilement séparables et qui peut elle aussi être peinte. Même brûlé, un élément de bois traité dégagera moins de gaz à effet de serre et de pollution que la seule production de chaleur pour la refonte d’un élément d’acier.

Confort

- Le bois est hygroscopique. À condition de ne pas être recouvert d'une finition filmogène, il régule en partie la production de vapeur d'eau par les habitants.Quand il y a trop d’humidité, le bois, qui a une grande capacité hygroscopique, absorbe cet excès pour le retransmettre à son environnement quand les circonstances l’exigent. Un manque d’humidité (généré par le chauffage central) favorise les inflammations des voies respiratoires, la présence de germes pathogènes dans l’air, l’augmentation des charges électrostatiques…, tandis qu’un excès d’humidité perturbe les échanges de chaleur entre le corps et son environnement, sensibilise la cornée, diminue la résistance électrique de la peau, ce qui augmente le risque d’électrocution avec des appareils électriques défectueux, etc.

- Le bois naturel ne contient pas de substances nocives et n'en produit pas en cas d'incendie. À l'inverse, certains produits de traitements, contenant des substances nocives, sont dangereux tant pour la santé des habitants que pour l'environnement. Les produits peuvent se dégager sous forme de gaz dans l’atmosphère intérieure, être délavés par la pluie et polluer les rivières ou être transformés en fumées dangereuses lorsqu'on le brûle.

- Les poussières fines de certains bois (ex. : kambala, iroko, chêne…) sont nocives.

- Le bois est le moins radioactif de tous les matériaux de construction.

- Le bois est un piètre isolant phonique. Il ne peut opposer de masse importante à la transmission des bruits aériens. On corrige ce défaut en ajoutant des matériaux isolants dans la composition de la paroi. Néanmoins, le bois absorbe les sons et il est utilisé pour répondre aux exigences des salles de concert.

Panneaux de particules

La plupart des panneaux de particules sont assemblés avec des adhésifs qui, après polymérisation, peuvent dégager du formaldéhyde ou aldéhyde formique (CH<>2O). Il s’agit d’un gaz qui, en concentration importante, peut irriter les yeux et la gorge, provoquer des bronchites chroniques. On a découvert récemment que le formaldéhyde est l’une des principales substances s’attaquant au patrimoine génétique humain. Il est classé comme toxique et fortement soupçonné d’être cancérigène. Pourtant il entre dans la composition des colles, des vernis industriels, des produits désinfectants pour grandes surfaces (sols des hôpitaux…), des isolants thermiques des canalisations, des isolants électriques, des interrupteurs et de certains plastiques. Le formaldéhyde est aussi émis par la fumée de cigarette, les flammes des fourneaux à gaz, etc. Mais les principales sources d’émission dans les constructions sont les panneaux agglomérés. Lors d’un incendie, le taux de formaldéhyde dégagé est très important.

Le taux d’émission d’un panneau décroît avec le temps mais augmente dans des conditions d’humidité et de température élevées. Il est donc conseillé de ne pas le placer près d’une source de chaleur ou de prévoir une finition étanche à l’air.

Les panneaux classés « E1 » ont un taux d’émission de formaldéhyde très bas (moins de 9 à 10 mg par 100 g de panneau sec).

Panneaux contrecollés ou contreplaqués

Les contreplaqués ou contrecollés ont une émission faible, réglementée et qui fait l'objet de contrôles sanitaires : comme la plupart des OSB ainsi que nombre de MDF, ils sont classés E1. Il est préférable d'utiliser les panneaux qui ont un agrément technique, reconnaissables au marquage sur la face ou le côté, par exemple ATG/H.701 C E1.

Aspects économiques

Le bois autorise une préfabrication poussée. Elle permet de raccourcir fortement la durée du chantier et la construction est sèche, ce qui permet d'effectuer plus vite les finitions et d'habiter la construction tout de suite. Cette rapidité permet de réduire fortement la durée de paiement d’un «double loyer». La légèreté du bois permet de se passer de gros engins de chantier, ce qui réduit aussi les nuisances (bruit, poussières), et les coûts de construction. Mais la préfabrication en atelier, le recours à des équipes de montage polyvalentes, pour les pays où la construction en bois n'est pas dominante, représentent un véritable bouleversement des métiers du bâtiment et supposent une nouvelle forme d’organisation du chantier.

Lors de la construction, selon l'endroit, le bois ne s’avère pas toujours moins cher que les matériaux traditionnels, notamment parce que les intervenants sont très nombreux (bûcheron, débardeur, transporteur, sécheur, stockeur, scieur, grossiste, détaillant, charpentier), prenant chacun leur bénéfice, et dans certains pays, par manque de spécialistes.

À qualités mécaniques égales et isolation thermique améliorée, les murs en bois sont de 15 à 20 cm moins épais que des parois en maçonnerie. Le gain de surface est évalué à 10 % pour une maison individuelle.

L’avantage le plus important est la réduction possible des coûts de chauffage à long terme, favorisé par la réduction des ponts thermiques et la facilité de mise en œuvre d’une forte épaisseur d’isolant entre les montants de l’ossature.

Il est également possible de réaliser des éléments de charpente en panneaux de bois. À condition qu’elles soient bien calculées, les charpentes réalisées avec des panneaux sont relativement économiques.

Risques biologiques, les insectes

En France, les dégâts des termites sont limités à des régions particulières du Sud-Ouest. D’autres insectes xylophages sont courants.

Risques biologiques, les champignons

Développement causé par l'humidité

Une attaque de champignons ne peut commencer que si l’humidité du bois excède 20 % (voire 22 à 25 % pour des bois plus résistants). L’humidité normale d’un bois est de 6 à 8 % dans une maison avec chauffage central (humidité relative de l’air ± 45 %) ; 10 à 12 % dans une ambiance intérieure (20 °C), avec air à 60 % d’humidité ; 12 à 18 % pour un bois extérieur sous abri avec une humidité relative de l’air ± 75 %.

Les circonstances habituelles d'humidités dans la construction peuvent affecter les bois mis en œuvre qui sont exposés à celle-ci de manière trop importante: eau stagnante; eau de condensation; humidité capillaire le long des murs; conduites d'eau non étanches ou cassées; humidité de l'air longtemps trop élevée; humidité du bois trop élevée lors du montage; confinement; et les problèmes de champignons découlent souvent d'un problème de mauvaise conception qu'il est possible d'éviter.

La prévention constructive comprend toutes les mesures visant à protéger le bois de l’action des intempéries et de l’humidité. Elle a pour but de réduire gonflements et rétrécissements indésirables du bois, tout en maintenant sa teneur en humidité en dessous des seuils critiques, afin de se prémunir d'une attaque par les champignons ou le bleuissement. Quelques règles de base et quelques détails constructifs types assurent la pérennité du bois. L’eau tombe en hydrométéores, il faut donc avoir un bon toit ou un bardage efficace. Le bois gagne à être placé loin du sol plutôt que dans un carcan imperméable. À l’ère de l’isolation et des membranes étanches, le bois doit pouvoir respirer et la vapeur d’eau qui se condense immanquablement doit pouvoir être évacuée rapidement du bâtiment.

Les piliers poteaux sont de préférence posés sur des soubassements en pierre ou en acier conçus pour éviter les remontées par capillarité et à favoriser l’évacuation rapide de l’eau: ils sont éventuellement posés sur une lisse basse, posée sur le soubassement; la surface du sol peut être étudiée pour amortir ou détourner les gouttes des pluies battantes (La terre nue fait rebondir en plus de l'eau, la boue sur la façade): les graviers sont une solution simple et efficace à ce problème, un filet d'eau ou une grille peuvent aussi être envisagés.

L'« humidité confinée » est une humidité qui a pénétré à l'intérieur d'une paroi et qui ne peut en sortir du fait d'un vice de conception. Elle est la cause principale des problèmes de dégradation par l'humidité qui peuvent survenir.

Les pièces d'eau comme la salle de bains, la cuisine et la buanderie produisent beaucoup de vapeur d'eau. Celle-ci se condense et si une ventilation conséquente n'est pas assurée. Le moyen simple d’aérer soigneusement la pièce en question n'est pas toujours possible de manière systématique. La condensation apparaît lorsque la température des parois est inférieure au point de rosée. Dans les constructions à ossature bois, ce phénomène ne se produit que très rarement à la surface mais il apparaît parfois à l’intérieur des parois, entraînant des désordres pathologiques. Les dégradations provoquées par ce type de condensation (pourrissement, moisissures destruction de l'isolant) peuvent être très importantes car leurs manifestations restent longtemps invisibles. Pour l’éviter, on conseille en général de placer un pare-vapeur devant l’isolant, côté intérieur, dont on assure la continuité, ce qui est un travail très délicat, surtout dans les détails. Le risque est très important, que toute la pression de vapeur se concentre aux endroits critiques, car c’est toujours là que le pare-vapeur se déchire. Un panneau continu d’OSB classe III paraffiné peut remplacer avantageusement le pare-vapeur, à condition d’utiliser une isolation respirante et de respecter cette règle de base: « les composants de la paroi doivent être de plus en plus perméables de l’intérieur vers l’extérieur ».

Les revêtements doivent être posés en prévoyant un léger jeu permettant aux lames de subir sans dommage les retraits et gonflements dus aux changements de l’hygrométrie ambiante. L’humidité des bois devrait égaler, au moment de la pose, celle qu’ils auront en service (10 % pour le plancher, 16 % pour la charpente).

Les parties en bois qui sont encastrées trop étroitement dans une maçonnerie (une poutre dans un mur porteur par exemple) sont un cas particulier et important de risque de pourrissement: lorsque les poutres sont posées à joint serré dans les engravures murales, l’humidité ne peut pas facilement s’échapper. L’engravure dans le mur pour ces poutres devrait être suffisamment grande pour laisser un espace d’au moins 1,5 cm sur les côtés et l’extrémité de la poutre pour ventilation.

L'humidité remonte aussi en toiture. Les charpentes restent souvent apparentes, surtout dans les bâtiments anciens, et cela a un effet protecteur pour le bois. La ventilation constante évite la formation de moisissures. Il convient d'être attentif, dans une rénovation par exemple, à ne pas enfermer le bois dans l'isolation: si les combles servent de grenier, il est plus intéressant d'en isoler le sol, ce qui évite de devoir chauffer ce volume non habitable d'où réduction de la consommation d'énergie; si on transforme les combles en pièce habitable, on prend soin de placer l'Isolation thermique de manière qu'elle n'enferme pas le bois. Ceci peut être réalisé notamment en décalant le tapis d'isolant vers l'intérieur, de manière à laisser circuler l'air derrière lui. On prévoit une entrée d'air en pied de toiture et une sortie d'air en faîte.

Un pare-vapeur (ou un freine-vapeur) est requis sur le côté chaud des murs et des plafonds. Mais même lorsqu’un pare-vapeur est utilisé, une certaine quantité d’humidité se présente autour des tuyaux et autres ouvertures, et parfois même à travers le pare-vapeur lui-même. Si l’humidité s’accumule à l’entre-toit ou sous les couches extérieures d'un toit plat, la vapeur d'eau peut se condenser à certains endroits et causer des dommages. La meilleure méthode pour enlever cette humidité sous les toits est toujours de ventiler suffisamment. Il est courant de pratiquer des ouvertures sous le débord d’un toit sur pignon ou en croupe. Le mouvement de l’air par ces ouvertures dépend principalement de la direction et de la vitesse du vent. Des ouvertures supplémentaires près du faîte améliorent le système. Un évent continu ou une fente grillagée conviennent pour ventiler un toit plat lorsque l’isolant est placé entre les solives de toit au niveau du plafond. Chaque espace entre les solives doit être ventilé. Lorsque l’isolant est installé sur le revêtement de toit, l’aire entre les solives ne doit pas être ventilée.

Il faut aussi apporter une attention particulière aux bois de bout, les extrémités de ferme, les évidements et les perforations car ces parties absorbent plus vite l'humidité par capillarité dans les vaisseaux du bois. On leur applique une coupe de biais ou on les recouvre d'un bouche-pores. Lorsque la condensation est inévitable, on doit prévoir l'élimination de l'eau. Il faut penser à ventiler les vides sous planchers et sous combles.

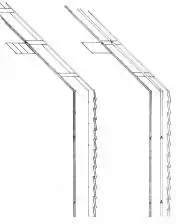

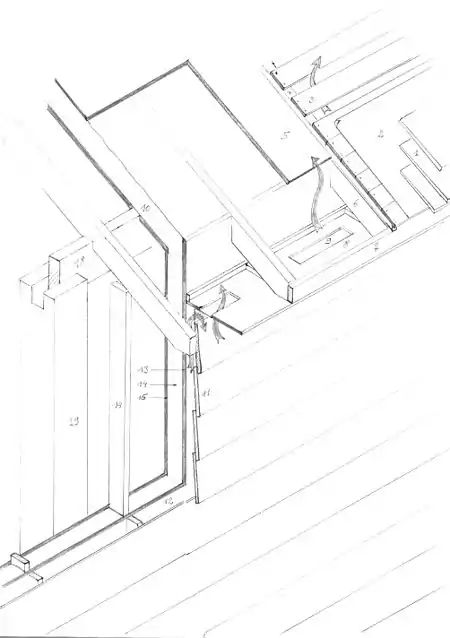

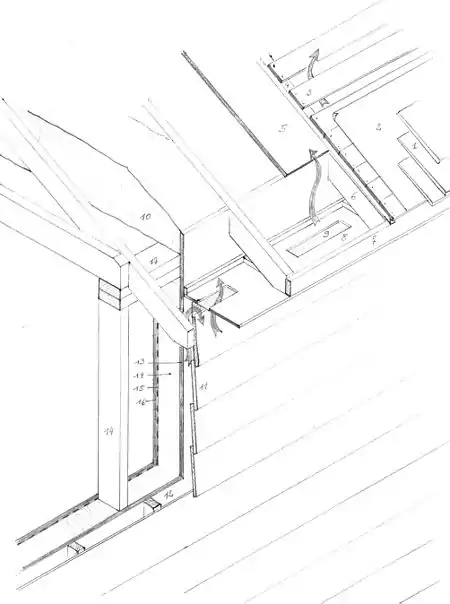

Le schéma en annexe représente une coupe dans une jonction mur-toit, dans les systèmes poteau-poutre et ossature bois. Exemples adaptés à un climat océanique: l'air ventilant les bardages et la toiture est représenté par les flèches grises.

Fondations

Pour les fondations, il y a lieu d'étancher les fondations à leur point de jonction avec l’ossature en y appliquant une couche d’étanchéité ou coupure de capillarité. Coupe technique dans le cas d’une dalle sur sol et fondations indépendantes en béton. Si un pare-vapeur n’est pas utilisé sur la surface du sol, les vides sanitaires sont sujets à devenir très humides et les pièces de charpente exposées à ces conditions susceptibles de pourriture. Le vide sanitaire devrait également être ventilé. Lorsque l’espace est chauffé, les couvercles de ventilateur devraient être enlevés pendant l’été pour une meilleure ventilation. Le vide sanitaire ne devrait pas être construit en bois mais avec de la pierre ou du béton.

L'eau arrive sur le sol avec une certaine puissance et peut éclabousser la façade ou les éléments porteurs. Le débord de toiture est un premier élément réduisant le phénomène. La fondation doit s’élever suffisamment au-dessus du niveau du sol du jardin (au moins 20 cm), sol qui sera de préférence incliné vers l'extérieur pour écarter l’eau de surface de la maison et pour protéger de manière satisfaisante la finition en bois et les pièces de charpente contre l’humidité du sol. On draine aussi l’eau sous la surface du sol, pour empêcher que le sous-sol soit humide. Pour ce faire un drain ou un tuyau perforé sont posés au périmètre de la maison.

Les contacts directs avec le sol sont à éviter : à moins que le bois soit d’une essence très durable: un poteau posé sur un soubassement dur (pierre, béton…) est à préférer, mais l’eau qui s’infiltre par capillarité entre les deux trouve du bois debout et pourra remonter dans les fibres ; la pose d’une lisse basse sous le poteau oppose à l’eau capillaire des fibres couchées, qui l’absorbent beaucoup moins, d’où une longévité plus grande; la séparation du bois de l’assise par des pièces de métal est recommandée.

Protection mécanique

Pour les pergolas, poutres et charpentes prolongées vers l’extérieur, il est dans l'usage de prévoir des revêtements en cuivre, en zinc, en tôle, ou autre, sur la face supérieure des éléments en bois exposés aux intempéries. Les éléments exposés à la pluie ne présenteront pas de bois de bout vers le haut, seront coupés de biais plutôt qu’horizontalement, auront des profils étudiés pour le rejet de l’eau.

Pare-vapeur, freine-vapeur

On conseille en général de placer un pare-vapeur du côté intérieur de l’isolant. Le problème majeur de cette technique est que les trous, inévitables, de cette couche imperméable (par les clous, déchirures accidentelles, joints au droit des châssis etc.) vont concentrer la vapeur à des endroits qui vont devenir critiques; aux endroits desquels vont en premier lieu se poser des problèmes d’humidité. Il est préférable de placer un panneau d’OSB (18 ou 22 mm, classe III Sterling , très dense, contenant de la paraffine) qui jouera le rôle de freine-vapeur. Les joints entre les panneaux doivent être étanches. L’humidité ne traverse que très lentement cette couche, et à condition que les matériaux du mur soient progressivement de plus en plus perméables à la vapeur (il est donc exclu d’isoler avec du polystyrène expansé qui est étanche), l’humidité sera progressivement transportée à l’extérieur sans causer de dommage. Il est possible qu’un peu d’eau se condense un peu partout, lorsqu’il fait très froid, car le point de rosée peut être atteint. Ce problème est de moindre importance qu’un problème de pare-vapeur troué où toute l’eau condense au même endroit et où l’humidité peut véritablement devenir problématique. Un système plus sûr, consiste à poser entre l’isolant et la lame d’air, un panneau de sous-toiture « softwood » (Celit 4D ou Gutex) isolant et respirant, perméable à la vapeur d’eau mais résistant à l’humidification accidentelle, qui évite que le point de rosée de l’air soit atteint dans l’isolant même, en séparant thermiquement celui-ci de la lame d’air.

« Protection sur plan » ou dispositions architecturales

Un certain art de construire qui choisit des essences appropriée, qui écarte les eaux de ruissellement du bois, qui fait jouer la ventilation, etc. s'est transmis par bribes dans certains corps de métiers et il est difficile de retrouver ce savoir dans son intégralité. On trouvera de nombreuses références de livres qui traitent de la préservation du bois, parlant de protection chimique en grande partie, mais qui ne traite que très rarement des dispositions architecturales en détail, qui vont au-delà de conseils approximatifs du type : « Prendre des dispositions au niveau de la construction pour empêcher que ne se créent dans le bois mis en œuvre des conditions permettant le développement de parasites, etc. ». Trop de constructions en bois (façades, jeux, bancs) mal conçues, sont protégées par le seul traitement-choc d'une imprégnation (toxique et non durable) à l'arséniate de cuivre chromé (CCA). Certaines vieilles charpentes, entièrement en bois, ont résisté aux injures du temps sans traitements modernes. Ce qui indique un savoir ancien (qui consiste par exemple à passer au feu le pied des piquets avant enfouissement) qui est perdu ou n'est plus considéré. Conscient de la fragilité du matériau, les premières mesures de protection du bois vont souvent être étudiées au moment de la conception architecturale d'un ouvrage en bois.

Pourritures brune et blanche

- Pourriture brune ou cubique (dégradation de la cellulose)

- Pourriture blanche (dégradation de la lignine)

Mérule

La mérule est le champignon lignivore jugé le plus dangereux en France pour les constructions. La mérule pleureuse est capable de détruire une charpente en six mois. Présente dans l'air sous forme de spores, elle se développe dans l'obscurité en environnement humide. Son traitement demande des travaux spécialisés coûteux et l'utilisation de Javel ou autres produits ammoniaqués sont à proscrire, l'ammoniaque dont il se nourrit favorisant son développement[5].

Pourriture molle (dégradation de la cellulose)

Les champignons de bleuissement (fragilisants) :

- Classification : Champignon du bleuissement. Distinction entre bleuissement primaire et secondaire.

- Description et apparence : Coloration bleue à noire. Pénètre souvent de plusieurs centimètres dans le bois.

- Conditions de développement : Température : 15-40 °C. Humidité du bois supérieure à 25 %.

- Destruction du bois : Il n’y a pas de destruction du bois mais seulement une coloration.

- Origine et causes :

- Bleuissement primaire : c’est généralement l’aubier de sciage et du bois de construction fraîchement sciés qui sont attaqués (pin, parfois aussi sapin, épicéa et mélèze ainsi que certains bois exotiques tels que le koto, par exemple).

- Bleuissement secondaire : bois non traité ou vernis exposé aux intempéries (portes de garages, portes, revêtements de façades, piscines couvertes, patinoires, etc.). Les résineux employés à l’extérieur doivent, selon la norme française, être traités contre le bleuissement, par des produits répondant à la norme T 72-085.

- Importance économique : l'origine du bleuissement primaire sur des bois de construction et sciages fraîchement sciés peut entraîner de lourdes pertes dans les scieries car les lots bleutés sont difficilement vendables. Les dommages causés par le bleuissement secondaire sont plutôt de nature esthétique que physique.

- Utilisation particulière : en marqueterie pour obtenir un placage bleu (au XVIIe siècle).

Les grumes peuvent déjà être attaquées par le bleuissement. Les trous creusés par les bostryches ou les fentes de séchage sont des portes d'entrée idéales pour les champignons de bleuissement.

Moisissures

- Classification : champignon de surface colorant le bois.

- Description et apparence : ne vit que sur la surface du bois, sans pénétrer dans la masse. Donne souvent une apparence d’ouate ou de duvet.

- Conditions de développement : température: de 24 à 28 °C. Humidité du bois: de 30 à 150 %. La croissance est favorisée par de l’air humide et stagnant.

- Destruction du bois : il n’y a pas de destruction du bois, seulement une coloration qui peut être noire, jaune, rouge ou verte.

- Origine et causes : attaque le bois fraîchement scié mais aussi le bois séché, dans des constructions mal aérées et souvent chauffées. Ce type de champignon peut apparaître sur n’importe quelle surface, du papier peint au plastique. Les inconvénients de ces champignons sont d’abord d’ordre esthétique mais ils peuvent induire des gênes respiratoires et des réactions allergiques chez les personnes sensibles.

Choix et protection des essences

Après avoir conçu la construction dans ses détails et établi les classes de risque, on peut choisir l’essence adaptée à chaque utilisation. Les bois soumis à une humidification intense (meubles de jardin) seront de préférence choisis de classe de durabilité I (très durables), les bois soumis à une humidification occasionnelle (parois verticales non protégées) de classe II, etc.

On trouve des bois naturellement résistants en Europe ou ailleurs. Lorsqu’on parle d’écologie, il faut penser à l’économie de produits que l’on réalise en préférant un bois durable mais aussi au problème de pollution et de déperdition énergétique (énergie grise) que pose le transport du bois venant de pays lointains. Il existe des bois durables dans la plupart des pays et il n’est donc pas nécessaire de chercher très loin.

Il est important de s’assurer que le bois que l’on achète provient de forêts bien gérées. Le premier label mondial attestant la bonne gestion des forêts est le Forest Stewardship Council (FSC). Il fut mis au point après la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement à Rio de Janeiro en 1992, pour les aspects sociaux et environnementaux du commerce du bois. Il est possible que se mette prochainement en place un label ISO 14000 équivalent.

Il existe un label européen, Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières (PEFC), qui commence à s’étendre au Canada et à d’autres pays, mais ne traite pas des bois tropicaux.

En Belgique où la moitié du patrimoine forestier est divisé en petites propriétés familiales, le prix demandé pour une certification de bonne gestion par le FSC est fixe, quelle que soit l’importance de la propriété, beaucoup trop cher pour les petits producteurs. De plus, à chaque passage de génération il faut payer des droits de succession, assez lourds. Pour ne pas devoir vendre une partie des terrains, ou emprunter, les héritiers procèdent alors à des coupes massive, d’arbres trop jeunes. On plante aussi des arbres à croissance rapide, pour un retour sur investissement rapide.

Une erreur consiste à penser que les bois foncés sont plus durables que ceux de teinte claire, toutefois certains bois clairs sont tout aussi durables. Il arrive également qu’une même espèce présente d’importantes différences de teinte (Pour le Dark red Meranti : la teinte varie du rouge-brun foncé au brun rosâtre clair, le bois est utilisable en classe 3 si sa masse volumique est supérieure à 670 kg/m3, ce qui n’a rien à voir avec sa teinte).

Classes de durabilité

Les bois peuvent être classés selon sa durabilité. La norme européenne EN 350.2[6] définit 5 classes de durabilité naturelle (c'est-à-dire sans traitement) du bois. Les essences de bois sont classées selon leur degré de résistance aux champignons (sans considérer les attaques d'insectes)[7] - .

| Classe | Description | Longévité* | Exemples d'essences de bois |

|---|---|---|---|

| I | Très durable | >25 ans | Bilinga[8], ipé[9], padouk[8] - [9] |

| II | Durable | 15 à 25 ans | Bangkiraï[8], châtaignier |

| III | Moyennement durable | 10 à 15 ans | |

| IV | Peu durable | 5 à 10 ans | |

| V | Très peu durable | <5 ans | frêne blanc d’Amérique[9] |

* La longévité est définie comme la durée de vie moyenne d'un poteau d'une section carrée de 5 cm enfoncé partiellement dans le sol. Cela concerne le duramen et non l'aubier, ce dernier étant toujours considéré comme classe V.

Il ne faut pas confondre la classe de durabilité avec la classe de risque (norme EN 335), qui est aussi une échelle de 1 à 5, mais inversée: le risque le plus élevé est le 5 (bois en contact avec de l'eau salée)[7].

Essences de bois européennes

Ici sont détaillés quelques bois européens, avec quelques précisions de teinte et particularités :

Chêne

Le chêne est l’espèce feuillue la plus utilisée dans le Nord de l'Europe. Son dessin et sa couleur caractéristique sont connus pour les meubles, les poutres de plafond, les escaliers des vieilles demeures. Le chêne pousse en Europe et dans d’autres régions. Ls dénominations commerciales « chêne du Brésil » ou « Chêne asiatique » sont utilisées pour des bois n’appartenant pas au genre Quercus et sont donc abusives. La dénomination courante de Chêne est réservée aux espèces Quercus robur et Quercus petraea, qui ont une bonne durabilité (II-III). Le chêne blanc d’Amérique (Quercus alba) ressemble fort au chêne d’Europe mais pousse plus vite. Les chênes rouges d’Amérique (Quercus rubra et les espèces apparentées) ont une durabilité moins élevée (IV). Les chênes ont tendance à se fissurer lors du clouage et contiennent des tannins qui peuvent, en présence d’humidité, donner une coloration bleu-noir aux endroits en contact avec des matériaux ferreux[10].

Robinier faux-acacia

Bois durable qui pousse en Europe continentale, le robinier peut être utilisé en classe 4 (le seul feuillu français de classe 4 naturelle - surnommé le teck d’Europe) sans traitement. Il résiste même aux termites. Hors sol et exposé aux intempéries, il peut résister soixante ans. Ses dimensions réduites limitent son utilisation. Il est difficile de s’en procurer en grandes longueurs. Le robinier est aussi un bois très nerveux (ce qui est la cause des dimensions réduites des pièces) et se fend rapidement s’il est soumis à des contraintes. Mais en petites sections, il constitue une bonne alternative aux bois tropicaux.

Mélèzes

Le genre des mélèzes, Larix, comprend une dizaine d’espèces, toutes originaires de l’hémisphère Nord. Ces Mélèzes sont durables, de classe 3, et ont un aubier peu large très distinct. La densité des mélèzes de montagne peut atteindre 750 kg/m3. Leur rigidité et leur densité forte en font un excellent bois de structure et d'apparence.

Douglas

Il ressemble à du sapin mais avec une teinte plus rougeâtre (appréciée comme lambris), il a une durabilité élevée, de classe 3, mais avec un aubier important. Comme en plus il pousse vite, il est devenu un bois de charpente très utilisé en France.

Période de coupe et séchage

La qualité d’un bois, en plus de l’espèce, dépend aussi du climat, du sol, des conditions de pente dans lesquelles il a poussé, de la période à laquelle on l’a coupé et de la façon dont on l’a séché et débité.

La période d'abattage des arbres décrit l'ensemble des jours propices pour l'abattage d'un arbre selon diverses considérations concernant la qualité du bois et son exploitation ultérieure, l'accessibilité, etc. En Angleterre et en France une tradition hivernales se développe entérinées par l'ordonnance de 1669 de Colbert et en Angleterre, par Jacques 1er Stuart en 1604. Mais la période d'abattage depuis l'antiquité, a fait l'objet de débats et n'a jamais été unanime. En Europe la sagesse populaire a dicté les périodes d'abattage, liées le plus souvent aux fêtes catholiques, qui étaient les repères temporels les plus faciles dans une société où la population ne possédait pas de calendrier: Le Chêne à Noël, le Bouleau entre les deux Notre Dame (entre le 15 août et le ). La croyance erronée veut que pendant les périodes de dormance hivernale, la sève descende dans les racines: le bois ainsi naturellement purgé de ce qui le rend nutritif serait protégé des insectes, etc. Une manière de prévoir les dates de coupe des arbres en fonction de la conservation future consisterait aussi à se baser sur la lune, tradition qui ne fait pas l'unanimité mais dans laquelle une distinction peut être éventuellement faite :

- lorsque la sève risque de favoriser champignons et insectes : il faut couper les arbres hors sève, c’est-à-dire en lune descendante et en saison de repos végétatif de l'espèce, c’est-à-dire en général l'hiver en climat atlantique, en février-mars ou parfois en août-septembre en zone méditerranéenne, etc. Ce cas concerne en général tous les feuillus (ne pas confondre « lune descendante » qui concerne la baisse de la lune par rapport à l'horizon (position « au-dessous de l'orbite du soleil ») et « lune décroissante » qui concerne la phase de lune allant de la pleine lune à la nouvelle lune) ;

- lorsque la sève protège le bois (cas des résineux) : il faut au contraire couper le bois en sève, c’est-à-dire en lune montante et en saison de croissance (ne pas confondre « lune montante » — position au-dessus de l'orbite du soleil — et « lune croissante » qui concerne la phase de lune allant de la nouvelle lune à la pleine lune) ;

- les bois tropicaux ne connaissant pas de saisons, on y pratique parfois l’Annélation, c’est-à-dire qu’on enlève un anneau d’écorce au pied de l’arbre, pour empêcher la sève de monter. L’arbre perd alors ses feuilles. Après cet hiver artificiel, on coupe l’arbre, qui a déjà séché sur pied. L’annélation se pratiquait aussi en période hivernale et on laissait ainsi l’arbre sécher sur pied pendant un ou deux ans. Cette pratique est aujourd’hui interdite pour cause de risque de propagation des maladies… En Scandinavie, on pratique aussi l’étêtage. Les résineux, le hêtre, les bois blancs et à duramen non distinct doivent être abattus avant la fin avril. Éventuellement exploiter les bois riches en amidon (frêne, charme) en mai.

Ces théories suscitent peu d’engouement parmi les professionnels du secteur aussi parce qu'elles ne sont pas confirmées scientifiquement[11] (l'Angleterre s'est montrée plus critique que la France et abandonné les anciennes traditions de manière plus décisive qu'en France[12]). Un déterminant du choix hivernal provenait de ce que le sol était solidifié par le gel en hiver et était propice au carroyage : le transport par flottage sur les rivières se faisait à la débâcle, au printemps. Au Canada l'abattage hivernal a été abandonné avec le transport par camion. C'était aussi un travail de saisonnier: dans les champs pendant l'été, l'agriculteur se faisait bûcheron en hiver. Ce système avait un avantage supplémentaire : les chantiers n’étaient entrepris qu’en printemps-été, période où les constructions sèchent plus vite et dès lors risquent moins d’être attaquées par les champignons. Le travail saisonnier n'est plus trop de mise aujourd'hui.

Des particularités traditionnelles ou historiques sont éventuellement à signaler:

- Le pin gemmé est un pin maritime dont on a récolté la résine pendant de longues années. Lorsque l’arbre est trop vieux on le coupe et on l’emploie, comme les autres pins, en construction. On a remarqué que les pins gemmés ont une durabilité plus grande que ceux qui n'ont pas été gemmés.

- On raconte que le bois utilisé pour les constructions importantes, comme les cathédrales, était coupé par lune descendante, quelques jours avant la lune nouvelle, par vent calme de Sud, Sud-Ouest…

- Tout le monde s’accorde à dire que le Hêtre est non-durable. Pourtant, Jean-Marie Satgé, scieur de bardeaux de robinier dans la région de Biarritz-Lourdes, a repéré un jour une toiture en bardeaux de Hêtre non traité, vieille de cinquante ans. Selon les critères de durabilité communément admis, c’est parfaitement impossible. Mais si ces bardeaux avaient été coupés au bon moment de l’année, à la bonne lunaison, etc.

- En Europe, on considère que la rudesse du climat des Alpes confère aux arbres une résistance et une durabilité supérieures. On dit aussi que les chênes destinés aux constructions navales devaient provenir de terrains très humides… Les bois des versants Nord sont plus durables que ceux des versants sud, car ils se développent moins vite et les cernes sont plus serrés.

Séchage

Les grumes sont débités immédiatement après abattage, les résineux son écorcés. La dessiccation lente sous écorce est réservée aux bois durs et très durs.

Conservation après le séchage :

- si le bois a été séché naturellement : conserver sous hangar sec, éviter le contact avec le sol et le contact des grumes entre elles au moyen de cales, chauler les bouts (plus fragiles) ;

- si le bois a été séché artificiellement : l’emmagasiner dans un local propre à lui conserver son état de dessiccation.

On peut stocker le bois quelque temps dans le local où il sera mis en œuvre de façon que son humidité soit en équilibre avec celle du local.

D’après Yves Hayot (bûcheron et négociant en bois), le mieux est de scier les bois juste avant la Noël, pour bénéficier du temps froid et peu venteux pour le séchage. On a un an pour « flotter » le bois, c’est-à-dire le laisser dans l’eau. Cette pratique permet à la sève de sortir du bois. Il faut trouver de la place pour faire cela, un fleuve de préférence, car la construction d’une cuve est vraiment très chère… Faute de fleuve, Yves Hayot se contente de scier le bois au moment de la commande car pour le bois de charpente, il n’y a pas besoin de séchage si le bois a été coupé au bon moment.

« Pour construire les stalles des cathédrales, le bois était coupé dès le début du chantier. On le stockait dans l’eau salée, puis on le dégorgeait dans l’eau douce. Le chantier étant très lent, le bois passait une période très longue dans l’eau. Une fois scié et façonné, il ne présente pas une seule fente. ».

On peut difficilement sécher un bois en dessous de 18 % à l’air libre. Pour certaines applications, on conseille le séchage artificiel.

Protection artificielle

Il faut préserver le bois lorsque sa durabilité naturelle est insuffisante pour garantir la longévité d’un ouvrage, et uniquement dans ce cas. Les produits de préservation du bois contiennent des biocides dont il ne faut user, pour d’évidentes raisons de santé, qu’avec mesure.

Si l’architecte ou le concepteur d'un bâtiment a bien fait son travail de prévention physique et de choix approprié des bois, les produits ne devraient pas être nécessaires. En outre, les erreurs commises au niveau de la prévention constructive du bois ne peuvent être réparées, ni par des agents de conservation chimique, ni par d’autres traitements de surface qui ne feraient, au mieux, que retarder l’apparition des dégâts.

On traitera souvent la structure portante de la maison, même si le bois utilisé est durable par précaution: rares sont les bois qui peuvent véritablement résister à tous les insectes existants…

Certains produits comme les huiles et le bitume sont utilisés depuis toujours pour protéger le bois. D’autres produits naturels ont fait leur apparition plus récemment et utilisent dans leur composition beaucoup de substances connues depuis longtemps. Beaucoup de produits naturels ou biologiques existent mais les magasins n’en proposent généralement qu’une marque ou deux, et ceci uniquement pour des raisons de problèmes de stockage.

Traitement thermique

Le traitement thermique est un nouveau procédé, développé par exemple par l'École des Mines, à Wageningue aux Pays-Bas ainsi qu'au Canada, qui reste pour l'instant expérimental ; il est encore beaucoup trop tôt pour en connaître les véritables avantages et inconvénients.

Le chauffage devrait améliorer la durabilité et la stabilité dimensionnelle des bois, sans apport de biocides. Par une thermolyse (chauffage à 150-200 °C en milieu aqueux), un séchage conventionnel puis un deuxième passage dans un four, sec cette fois, cette technique fragmente l'hémicellulose en la liant à la lignine, elle-même aussi partiellement modifiée. Ceci provoque l'apparition d'une structure réticulaire et rend ces composantes du bois moins reconnaissables, donc moins accessibles, aux champignons.

L'hémicellulose ne peut plus non plus attirer l'eau présente dans le milieu ambiant et l'équilibre hygroscopique (EMC) du bois ne dépassera plus les 17 %. On se trouve donc en présence d'une matière qui n'est plus véritablement du bois, qui ne jouera plus de rôle régulateur d'humidité, mais, mis à part la dépense d'énergie pour les fours, cette méthode apparaît à première vue comme plutôt écologique, surtout pour des utilisations a haut risque comme l'extérieur.

Huiles

L’huile en général est le traitement de surface le plus simple, le meilleur marché et le plus écologique. Elle protège le bois de l’eau en jouant le rôle de bouche-pores. Elle imprègne le bois, est non filmogène, et laisse passer la vapeur d’eau, ce qui permet au bois de sécher s’il a été accidentellement humidifié, mais avec une moindre résistance, en particulier en présence de sollicitations mécaniques. Les retouches sont faciles à réaliser.

L’huile de lin est une protection naturelle utilisée depuis longtemps pour protéger tous les bois, intérieurs comme extérieurs sous abri. L’huile dure protège le bois de revêtements de sols tout en le laissant respirer, et a une certaine résistance aux sollicitations mécaniques.

Sels

Le sel de bore est une poudre blanche que l’on dilue dans l’eau pour en badigeonner le bois. Il est connu depuis longtemps comme protection intérieure contre les champignons et répulsif contre les insectes. À l'extérieur il est très vite lavé par la pluie et n'est donc pas utilisé. D’autres sels sont connus et utilisés pour la préservation industrielle, comme les sels de cuivre, chrome, arsenic, etc., qui sont très dangereux et absolument pas écologiques.

Bitume

L’asphalte naturel est utilisé depuis la nuit des temps comme protection des piquets de clôtures et des bateaux, les utilisations de bois les plus difficiles car les zones situées entre l’air et l’eau sont le terrain privilégié des champignons.

Peintures et vernis

Beaucoup de marques proposent des peintures dites naturelles. Pour pouvoir porter ce titre elles doivent contenir au moins 90 % de produits naturels.

Les lasures sont non filmogènes et laissent le bois respirer. Elles sont plus faciles à retoucher et à rénover que les peintures filmogènes. Les lasures portant les codes C2 ou C3 sont fongicides (sauf la nouvelle gamme des C3) et anti-bleuissement.

Les « Topcoats » sont semi-filmogènes et sont parfois appelés lasures satinées. Avec le code « CTOP », elles ont un effet anti-bleuissement.

Les peintures filmogènes empêchent certes l’eau d’atteindre le bois lorsqu’elles sont en bon état mais contribuent à créer les conditions de confinement propres au développement des champignons dès qu’elles présentent des imperfections. Les peintures acryliques ne pénètrent pas dans le bois et peuvent former des « cloques » où l’eau s’infiltre. Les peintures à l’huile restent plus longtemps adhérentes.

Le vernis est une couche transparente épaisse, dure et filmogène. Il est utilisé pour la finition des parquets, les rendant insensibles aux taches. Mais le vernis empêche le bois de respirer, le rend inodore et froid. Le feuil s’use et les retouches sont visibles.

Créosote

La créosote est un produit chimique décrié, qui, après de longues années de service, a été interdite par la commission européenne, d’une directive adoptée le 26 octobre 2001. Cette directive interdit la vente aux consommateurs et s’applique aussi au bois traité à la créosote. Un comité scientifique de l’UE a en effet conclu d’une étude récente que la créosote a un potentiel cancérigène plus important qu’on ne le pensait, dépassant les limites permises aux termes de la législation existante, notamment à cause du benzo-a-pyrène (B[a]P). Il est possible de continuer à utiliser la créosote pour des applications industrielles, par exemple pour les traverses de chemin de fer et les poteaux télégraphiques, mais sa composition fera l’objet de restrictions plus sévères.

Législation en France

Un décret Bois du 15 mars 2010 a été pris pour imposer une quantité minimale de bois dans la plupart des nouvelles constructions[13]. Il a finalement été annulé (le 24 mai 2013) par le Conseil d’État, à la suite d'une saisine des professionnels du ciment et du béton[13] au motif que cette norme technique n'était pas « justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi », ni « susceptible de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement ».

Le précédent décret, du 17 novembre 2004 cadre donc ce secteur

Art. 1er. - L’article 13 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

- Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l’arsenic.

Art. 2. - L’article 14 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 14. - Par dérogation aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en œuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l’imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées.

Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l’arsenic tiennent à la disposition de l’administration, pour être présentés sur toute réquisition de l’autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d’utilisation. »

Art. 3. - Il est ajouté au décret du 2 octobre 1992 susvisé un article 14 bis ainsi rédigé :

Art. 14 bis. -

- Par dérogation aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, le bois traité aux solutions CCA dans les conditions décrites à l’article 14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en œuvre pour préserver l’intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité.

- Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants :

- charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ;

- ponts et ouvrages d’art ;

- bois d’œuvre dans les eaux douces et saumâtres ;

- écrans acoustiques ;

- paravalanches ;

- glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ;

- pieux de clôture servant au parcage des animaux ;

- ouvrages de retenue des terres ;

- poteaux de transmission électrique et de télécommunications ;

- traverses de chemin de fer souterrain.

- En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé :

- dans les constructions à usage d’habitation ;

- dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ;

- dans les eaux marines ;

- à des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures visés au 1 du présent article ;

- dans toute application dans laquelle le bois traité risque d’entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l’alimentation humaine ou animale. »

Métiers de la construction en bois

Histoire

Dans les pays de forêt, le bois est le premier matériau utilisé par les hommes depuis des temps immémoriaux. Là où la végétation est rare, c'est l'argile qui est utilisée. Les premières constructions étaient constituées de troncs entiers éventuellement équarris. Il faudra attendre l'invention de la scie qui est nécessairement en métal pour voir apparaître les premiers bois d’œuvre débités en planches et en madriers. Une architecture plus évoluée en pan de bois se développe très tôt que les Romains appelleront Opus craticium. Lorsqu'il y a un étage ou une cave - hormis les planchers en voûtes maçonnés - le plancher est généralement en bois et repose sur des poutres quelquefois richement ouvragées, du même matériau. Le bois est apprécié pour ses qualités de résistance à la flexion. La charpenterie se développe chez les Grecs, chez les Romains qui la pratiquent dans l'élévation des cintres élaborés, préalablement à l'élévation des voûtes; au XIe siècle, les Normands, peuple de marins, appliquent à la charpenterie les moyens d’assemblage employés de tous temps dans la charpenterie navale. Le Moyen Âge porte l'art de la charpenterie à son complet développement jusqu'au XVIIe siècle où il décline[14]. Le bois est employé dans l'ameublement, les ustensiles ménagers et la décoration. Il permet aussi de réaliser les boiseries qui habillent les murs faits en maçonnerie. Dans les grandes villes, les incendies fréquents conduisent à interdire de placer des pans de bois sur la voie publique afin de limiter la communication du feu d’un côté d’une rue à l’autre. Pour la même raison, il n’est pas permis d’élever des murs mitoyens en pans de bois[14]. En Amérique du Nord, une tradition de maison à ossature légère en bois se développe début XIXe siècle, puis s'exporte au XXe siècle en Europe. Fin XXe siècle, les structures bois combinées à une isolation épaisse entre montants, constituent une paroi performante appréciée, dès lors que l'isolation devient une préoccupation majeure.

En charpenterie, les Grecs et les Romains préférèrent les essences résineuses, le sapin, le mélèze et le cèdre, lorsqu’ils avaient à couvrir un monument ; ces bois exigeaient des équarrissages plus forts que le chêne. Le Moyen Âge préféra le bois de chêne, dans le nord et l’ouest de la France. En Angleterre, les charpentes anglo-normandes, qui datent des XIIIe et XIVe siècles, sont, comparativement aux charpentes de l'Ouest de la France, de Bourgogne, de Champagne et de l’Île-de-France, beaucoup plus fortes comme équarrissage de bois et leur solidité provient en grande partie de l’imposante dimension de ces bois[14]. En France, dès le XIIIe siècle l’art de la charpenterie s’applique à rechercher des combinaisons qui suppléent au faible équarrissage des bois employés, dès lors que les arbres de grande taille tendent à disparaître[14].

Les maisons à ossature légère en bois emploient aujourd'hui majoritairement des bois tendres de faibles sections, la résistance étant obtenue par multiplication des montants d'ossature.

Fondation en bois

Les pieux ou pilots peuvent être en bois de hêtre, sapin, chêne, et l'ensemble des pieux forment ce que l'on appelle le pilotis. Les pieux sont terminés, à la partie inférieure, par une pointe en fer forgé et leur tête garnie d'une frette également en fer, destinée à empêcher que le bois ne se gerce, ou ne s'écrase sous les coups de mouton.

Construction par empilement en bois massif

La construction en bois massif empilé est un système constructif en bois, faisant usage de troncs, rondins ou madriers de bois massifs. Ce système constructif emploie des grumes écorcées et ajustées les unes aux autres et entrelacées à ses extrémités. Ce système est répandu et employé traditionnellement dans les pays placés sur la continuité boisée de la forêt boréale, depuis le Canada jusqu'à la Russie (Isba) en passant par les pays scandinaves. On le retrouve aussi en Suisse et au Japon. Différents fabricants proposent par ailleurs ce modèle constructif adapté à des pays où il n'est pas traditionnel.

La construction à madrier ou à rondin est intéressante pour les gens qui ont décidé de ne s’entourer que de matériaux 100 % naturels. Elle est très dépensière en bois mais il n’y a ni isolation suspecte, ni problème de pare-vapeur. Elle pose d’autres problèmes tels que la difficulté de passer les tuyaux dans les murs, une isolation moindre, des fenêtres nécessairement petites, etc.

Tradition de charpente et pans de bois

L'usage était commun dans les villes, jusqu'à ce que les incendies à répétition en limitent l'usage, de construire les maisons tout en bois, charpente pour les toits et pan de bois avec hourdage pour les murs. Les planchers créaient d'étages en étages des encorbellements qui libéraient la rue pour les charrois. Le tout forme ce que l'on comprend par le terme de maison à colombages. Ouvrage de charpenterie, le pan de bois était composé de sablières hautes et basses, de poteaux, de décharges et de tournisses, formant de véritables murs de bois. Les romains construisaient aussi en bois — un système qui prend le nom d'opus craticium —, employant des bois courts comme plus maniables, ils les assemblaient solidement, et pouvaient au besoin élever des bâtiments de grandes hauteurs. Les peuples du Nord, et particulièrement les Normands, excellents charpentiers, mêlèrent à ces traditions antiques de nouveaux éléments, comme l’emploi des bois de grandes longueurs et des bois courbes, si fréquemment usités dans la charpenterie navale ; ils adoptèrent certains assemblages dont les coupes ont une puissance extraordinaire, comme pour résister aux chocs et aux ébranlements auxquels sont soumis les navires et jamais ils n’eurent recours au fer pour relier leurs ouvrages de bois. Les architectes romans, lorsqu’ils élevaient des pans de bois, laissaient peu de place aux remplissages et se servaient volontiers de pièces, sinon très épaisses, au moins très larges, débitées dans des troncs énormes, et formant par leur assemblage une lourde membrure, n’ayant guère d’espaces vides entre elles que les baies nécessaires pour éclairer les espaces intérieurs. L’assemblage à mi-bois fortement chevillé était alors un de ceux qu’on employait le plus souvent. On composait ainsi de véritables panneaux rigides qui entraient en rainure dans les sablières hautes et basses. Il est par la suite interdit de placer des pans de bois sur la voie publique, dans les grandes villes, afin d’éviter la communication du feu d’un côté d’une rue à l’autre, pas plus que pour les murs mitoyens[15].

Ossature légère

La construction à ossature croisée dite « balloon frame » est une méthode de construction en bois - également connue sous le nom de «construction de Chicago» datant du XIXe siècle. Elle est utilisée principalement dans des régions riches en forêts de résineux de la Scandinavie, du Canada, des États-Unis, jusqu'au milieu des années 1950, et autour de la forêt Thetford à Norfolk, en Angleterre. Il utilise de longs éléments de charpente continue (les montants d'ossature, en anglais studs) qui s'étendent de la lisse inférieure (radier) à la lisse supérieure (sablière), avec des structures de planche intermédiaires fixées et clouées sur eux. Populaire lorsque les bois longs étaient abondants, le baloonframe a été largement remplacé par l'ossature plate-forme.

Courante en Amérique du Nord, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) rend disponible gratuitement, les détails et codes de bonne pratiques pour la construction de maison à ossature légère en bois du Canada[16]. Mais il ne s’agit que du système à ossature, utilisé surtout en Amérique, et peu adapté aux climats de certaines régions d'Europe. La structure de petite section organise des murs portants en bois, souvent préfabriqués en atelier, et qui laissent peu de liberté dans les transformations ultérieures de l’espace. Les constructions à ossature bois préfabriquées sont très intéressantes pour les chantiers qui doivent aller vite.

Ossature bois type poteaux-poutres

Post and beam est en anglais, un terme général pour la construction avec des bois lourds. On peut le traduire en français par charpente.

La façon de construire en ossature poteau poutre permet une liberté beaucoup plus grande que l'ossature canadienne du point de vue des aménagements car ce sont les poteaux, de large section, qui sont porteurs. Le système est modulable et adaptatif, et l'on peut cloisonner comme on veut entre cette structure, décider d’avoir des espaces larges et ouverts ou abattre des cloisons et changer d’organisation. Ceci est bien sûr impossible avec les systèmes en bois massif où les murs sont portants. La construction à poteaux-poutres est évolutive. La maison peut n’être que « fermée », sans cloisons intérieures, ce qui revient moins cher qu’une maison à ossature. Les cloisons peuvent être posées plus tard, lorsque l'épargne du propriétaire le permet, par exemple. À l'occasion d'une naissance, lorsque la famille s’agrandit, il est facile dans ce système constructif de changer la disposition des pièces ou d’agrandir la maison. Il est de plus facile de construire une telle maison sans produits chimiques: la charpente est construite avec du bois de qualité, n’est pas confinée. Si un problème se pose, il est visible, on peut prendre des mesures à temps. Les bois enfermés dans les murs ne portent rien d’autre qu’eux-mêmes et on peut décider de prendre le faible risque de les voir attaqués. Ces maisons auront une grande durabilité dans le changement.

Le système poteaux-poutres montre la structure portante, ce qui est rassurant quant à la stabilité, et la structure est ainsi mieux aérée et moins exposée au pourrissement. Au bord de la mer le vent est fort, l’aération se fera facilement, mais il faut prévoir de bons joints et un pare-vent derrière le bardage, pour éviter les courants d’air intempestifs. Par contre dans un fond de vallée humide et à l’abri du vent, les trous d’aération devront être surdimensionnés, et le pare-vent sera inutile.