Isolation thermique du bâtiment

L'Isolation thermique du bâtiment est le processus de mise en œuvre de l'isolation thermique de l'enveloppe de tout ou partie d'un bâtiment, par l'intérieur ou l'extérieur. Les bâtiments (notamment les habitations mal isolées, dites « passoires thermiques ») sont la source d'un important gaspillage énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre notables. Dans un nombre croissant de pays, des mesures visent à inciter à mieux isoler ces logements, ainsi que les bâtiments publics et tertiaires, ce qui contribue à diminuer la précarité énergétique et à améliorer la justice climatique.

Histoire

Les logements mal isolés, aussi appelés « passoires thermiques »[1], sont des constructions datant en particulier des « Trente Glorieuses », après la Seconde Guerre mondiale, période de grande croissance économique. Il s'agit d'une époque où le prix de l'énergie était peu important et où les enjeux environnementaux étaient inexistants[2].

En 1973 le premier choc pétrolier suscite dans les climats froids et tempérés, principalement dans les pays occidentaux, un nouveau type de construction où l'isolation thermique est systématiquement mieux adaptée. Sa mise en pratique impose de telles contraintes de construction que sa mise en œuvre n'est pas immédiatement rigoureuse[3].

Le protocole de Kyoto, signé en 1997, vise à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les États se dotent de règlements devant améliorer la performance énergétique des bâtiments et diminuer leur dépendance aux énergies fossiles. La conception du bâti inclut théoriquement les enjeux thermiques tels que l'étanchéité à l'air, les équipements de chauffage et d'approvisionnement en eau chaude, la climatisation, la ventilation, ainsi que la compacité et l'orientation du bâtiment, les systèmes solaires passifs et les protections solaires, l'éclairage naturel, etc. La paroi et la structure deviennent des objets de haute technicité.

Utilité

L'isolation thermique a pour but de limiter les transferts de chaleur entre deux milieux de températures différentes.

L'isolation, en augmentant la température des surfaces intérieure des parois, limite les déperditions thermiques du corps par rayonnement thermique, et donc améliore le confort thermique. D'un point de vue plus général, l'isolation thermique diminue la facture de chauffage, diminue la dépendance aux énergies fossiles et donc réduit les émissions de gaz à effet de serre, diminue la dépendance à l'énergie nucléaire, et donc réduit les déchets radioactifs. Les travaux d'isolation créent en outre des emplois locaux, au moins en partie financés par les économies de chauffage.

En Europe

Les passoires thermiques sont source d'un énorme gaspillage financier et d'injustice sociale et écologique. On a estimé en 2019 que 250 millions de logements dans l'Union européenne (740 millions d'habitants) devraient être thermiquement réhabilités, au profit de la santé publique, d'un confort amélioré, d'émissions moindres de gaz à effet de serre et de l'emploi[4].

En France

Début 2013, Cécile Duflot (ministre de l'Environnement) estimait que la rénovation thermique pourrait induire la création de 75 000 emplois (48 000 emplois directs, et 26 000 emplois indirects)[5] ; la transition énergétique implique alors « une rénovation thermique massive des bâtiments en France », visant l'efficacité énergétique de 500 000 logements par an avant la fin du quinquennat, avec l'aide du PTZ et en attendant la création d'un « guichet unique regroupant les solutions techniques, les professionnels ad hoc et les aides financières possibles (dont le tiers financement »[5]. En 2013, le programme Habiter mieux de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a élargi ses critères d'aides à la rénovation thermiques ; sept millions de ménages deviennent éligibles, contre trois millions avant 2013 et l'aide passe à 50 % des travaux au maximum contre 20 à 35 % antérieurement, pouvant en outre être complétée par une prime d'État (augmentée pour deux ans de 1 350 € pour atteindre 3 000 €)[6]. Ainsi ces ménages pourront trouver une aide correspondant à 60 à 100 % du montant des travaux selon l'Anah. Les bailleurs pour 25 à sont aidés aussi (35 % du montant des travaux, et une prime d'État de 2 000 €) si l'économie d'énergie atteint 35 % au moins et si le loyer est conventionné sur neuf ans[6].

Le siège de l'ADEME à Angers a été élu premier bâtiment tertiaire labellisé BBC (bâtiment basse consommation).

Mi 2019, malgré un plan de rénovation énergétique des bâtiments, l'objectif des 500 000 logements rénovés/an est loin d'être atteint. Un projet de loi énergie-climat veut décourager la location des passoires thermiques (logements notés F ou G) via la consigne d’une partie (5 % au moins) du produit de la vente, supposée inciter l'acquéreur à financer des travaux de rénovation énergétique, mais dans un premiers temps uniquement à partir de 2021, expérimentale pour deux ans, et seulement dans les zones tendues (limitation dénoncée par la Fondation Nicolas Hulot). Un plafond de consommation d'énergie pourrait être inscrit dans les critères de logements décents. Un groupe d'ONG dont la Fondation Nicolas Hulot, le think tank Terra Nova, le syndicat CFDT, la Fondation Abbé Pierre et le Secours Catholique demandent des actions plus ambitieuses contre les passoires thermiques[7].

Gestion de l'humidité intérieure et ventilation

À proximité d'un mur non isolé, la température chute brutalement et l'air à cette température condense une partie de la vapeur d'eau qu'il contient (l'air chaud peut en effet contenir plus de vapeur d'eau que l'air froid). Cette condensation sous forme de gouttelettes est source d'humidité. Augmenter la température des surfaces intérieures des parois par l'isolation évite que l'air ne se condense. Toutefois l'isolation implique que cette humidité doit être gérée de manière stricte :

- les ponts thermiques sont à proscrire. Ils déplacent en un point ce qu'une paroi non isolée réalisait sur toute sa surface : l'humidité se condense et peut cette fois être la cause de dégâts importants ;

- l'humidité, traversant le mur (dans le cas d'une isolation par l'extérieur), peut trouver à se condenser, à son point de rosée, à l'intérieur de l'isolant, ce qui peut provoquer sa destruction. La mise en œuvre d'un isolant non compatible avec l’humidité (laine de verre, roche, polystyrène…) doit ainsi s'accompagner de la pose de membranes pare-vapeur continues, qui évitent tout contact de l'isolant avec cette humidité. Dans le cas d’un isolant naturel (laine de mouton, paille, chanvre, liège…), la vapeur d’eau traverse généralement la partie sans causer de dégât et permet de s’affranchir et de la membrane pare-vapeur et de tout système de ventilation mécanique ; des propriétés hygroscopiques permettent en outre de réguler l'humidité de la pièce, tandis que l'imputrescibilité évite au matériaux de se dégrader lorsqu'il absorbe cette humidité[8] - [9] ;

- la mise en place d'une ventilation naturelle ou mécanique est obligatoire pour éliminer toute humidité excédentaire.

Conséquences

Généralement, dans les murs en contact avec l'extérieur, un isolant est placé entre une couche intérieure qui peut être porteuse et une couche extérieure qui sert de parement. C'est une aberration technologique que ne manqueront pas de souligner certains ingénieurs[3]: les deux couches de matériaux subissent des dilatations thermiques différentes, ce qui mène éventuellement à la fissuration des parois.

Les couches situées au-delà de l'isolant vers l'extérieur deviennent à la limite superflues[10] en termes d'isolation et de sécurité d'usage tout du moins. Hormis le cas des enduits qui s'appliquent sur l'isolant, elles démultiplient les fixations et les agrafes.

Pour les bâtiments isolés qui s'appliquent à perpétuer une esthétique héritée du passé, dans l'utilisation d'une lame de pierre de faible épaisseur placée en parement, les éléments d'ornementation (corniche, bandeau, pilastre, etc.) augmentent les sources de problèmes, d'étanchéité notamment et le coût du mètre carré de façade. Conséquence : dans certains bâtiments la peau extérieure devient lisse[3]. Pour répondre à cette nouvelle gageure de l'isolation, l'industrie a fabriqué de nouveaux produits : plaques de pierre de 15 mm d'épaisseur, méthodes constructives d'assemblage avec des parements de 6 mm d'épaisseur, etc.[10]. D'autres matériaux sont envisagés comme solution de bardage. Le bois employé en bardage extérieur pourrait être une solution performante, de même que le verre ou les panneaux de fibre ciment[3].

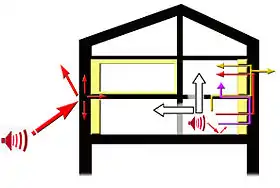

Sources de déperdition de chaleur

L'isolation thermique vise généralement à se prémunir du refroidissement des espaces intérieurs, mais aussi des éléments structurels du bâtiment. Toutefois l'isolation peut aussi avoir pour but d'éviter le réchauffement pendant l'été. La chaleur se propage d'un milieu chaud vers le milieu froid par conduction, rayonnement et convection.

Le but de l'isolation thermique est de diminuer les échanges de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur par interposition d'un matériau ayant la capacité de conduction la plus faible possible.

Dans une maison individuelle non isolée, les valeurs moyennes des sources de déperdition de chaleur ou déperdition thermique sont les suivantes[11] - [12] :

- le toit 25 à 30 % ;

- les murs 20 à 25 % ;

- le renouvellement d’air 20 à 25 % ;

- les fenêtres et portes extérieures 10 à 15 % ;

- le plancher 7 à 10 % ;

- les ponts thermiques 5 à 10 %.

Dans une maison isolée selon la norme française RT 2005, la toiture et les murs ayant fait l'objet d'une isolation spécifique, et les vitrages étant systématiquement doublés, la part résiduelle des ponts thermiques devient beaucoup plus importante. Le bilan de déperdition thermique est alors typiquement le suivant[11]:

- le toit 10 % ;

- les murs 20 % ;

- le renouvellement d’air 15 % ;

- les fenêtres et portes extérieures 15 % ;

- le plancher 20 % ;

- les ponts thermiques 20 %.

Principes d'isolation des murs

Il existe trois principes pour réaliser l’isolation thermique d’un mur.

Isolation intérieure et cloisons de doublage

Cette solution, répandue en France, est facile à mettre en œuvre. L'isolation intérieure est choisie pour les cas de rénovation dans les appartements (car il est difficile d'intervenir sur l'extérieur du bâtiment) et pour les résidences secondaires. Dans ce dernier cas, l'occupation intermittente ne permet pas de chauffer durablement la masse thermique des murs. L'isolation intérieure laisse donc le mur à l'extérieur de la zone isolée et permet une montée en chauffe rapide adaptée à un usage temporaire. Elle a le désavantage (qui est aussi un avantage dans certains cas) de ne pas présenter d'inertie thermique. L'isolation intérieure, lorsque l'isolation était inexistante, présente le désavantage d'une réduction de l’espace intérieur. Autre désavantage, la présence de nombreux ponts thermiques difficile à traiter. La qualité d'une isolation intérieure peut diminuer avec le temps (tassement des laines derrière les plaques de plâtre, trous de souris dans le polystyrène, etc.).

Isolation intégrée au matériau porteur

Cette solution utilise des matériaux qui intègrent un isolant dans leur structure : béton cellulaire, brique de chanvre, brique de terre cuite avec âme isolante, etc. L'isolation intégrée est généralement utilisée en construction neuve. Cette solution est performante et durable.

On trouve aussi maintenant des briques multi-alvéolaires ayant tous les avantages de la brique, étant mur porteur et apportant une isolation supérieure à l'isolation traditionnelle par doublage des murs, évitant ainsi l'ajout de main d'œuvre et de matériaux supplémentaires. Ces briques existent de 24 à 49 cm d'épaisseur. L'assemblage se fait généralement à l'aide de colle et non de mortier de ciment.

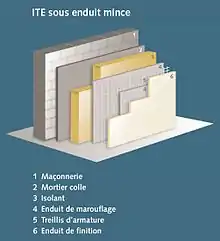

Isolation extérieure sous enduit, parements et bardages

Appelée aussi mur manteau ou I.T.E. / ITE dans sa forme abréviée, cette solution, plus coûteuse à l'installation, est beaucoup utilisée en Belgique, au Luxembourg, et plus encore en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en Pologne.

Elle nécessite généralement une épaisseur d’isolant plus faible. L'isolation extérieure est plus adaptée à l'isolation des résidences principales. Elle permet de conserver la masse thermique du mur à l'intérieur de l'enveloppe isolée. L'habitation, chauffée en continu, monte en température lentement dans toute sa masse mais se refroidit faiblement lorsqu'elle est inoccupée. L'isolation extérieure est en revanche difficile à mettre en œuvre sur certains édifices anciens (façades protégées) et nécessite presque toujours l'intervention de professionnels qualifiés. Dans le cas d'une transformation, on choisit cette dernière solution si les dépenses de chauffage sont importantes car l’isolation obtenue est plus performante. Une isolation extérieure dans le cas où l'isolation est inexistante est intéressante, car elle n’empiète pas sur le domaine habitable et peut être installée sur un bâtiment habité. Son épaisseur peut aller jusqu'à 20 cm et elle supprime facilement les ponts thermiques (abouts de planchers…), sauf au niveau des fondations. Une épaisseur de 10 cm d'isolant extérieur équivaut à 20 à 25 cm du même isolant intérieur sur le total des consommations lorsqu'il y a beaucoup de ponts thermiques.

Pour les bâtiments isolés par l'extérieur qui s'appliquent à perpétuer une esthétique héritée du passé, dans l'utilisation d'une lame de pierre de faible épaisseur placée en parement, les éléments d'ornementation – les modénatures dans le langage de la profession – (corniche, bandeau, pilastre, etc.) augmentent les sources de problèmes car les systèmes de fixations qui traversent l'isolant, sophistiqués et coûteux, doivent éviter les ponts thermiques et les problèmes d'étanchéité. Il existe des systèmes de fixation spécifiques pour ne pas créer de pont thermique. La tendance est à des enduits légers, couvrant l'isolant ou des bardages légers.

Un tiers de la chaleur d'un bâtiment est perdue à travers les murs mal isolés, l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) est plus efficace que l'isolation par l'intérieur. Elle a d'abord été utilisée en France pour les bâtiments collectifs (HLM notamment) et de plus en plus pour les maisons particulières. Le « manteau isolant » augmente l'inertie thermique de tout le bâtiment et règle tout ou partie des problèmes de ponts-thermiques, ce qui présente un avantage important en régime transitoire. À qualité d'isolant égale, elle diminue beaucoup les pertes de chaleur l'hiver et conserve la fraîcheur de la nuit dans la maison pendant l'été.

En France, elle est encouragée par la RT 2012, qui exige depuis le que les bâtiments neufs soient à basse consommation, soit consommateurs de moins de 50 kWh/m2/an pour les logements ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) dans des zones où le marché immobilier a un besoin manifeste de revitalisation et dans les bureaux et les locaux d'enseignement. Depuis 2011, tous les bâtiments tertiaires et autres logements doivent aussi y répondre, tout en respectant les dispositions du PLU ou du RNU. En France en 2011, 170 millions de mètres carrés de revêtement façade constitueraient 75 à 80 % du marché de la rénovation des bâtiments collectifs, la maison individuelle neuve ne constituant que 3 % du marché, et la rénovation de l'ancien encore moins.

L'ITE se conçoit sur des murs plans et verticaux : maçonneries de parpaings, briques, blocs de béton cellulaire, revêtues ou non d'un enduit ciment ; des parois en béton banché ou préfabriqué ; des maçonneries de pierre.

L'isolant (panneaux d'isolants divers (renouvelables[13], locaux[14] ou écomatériaux[15]), briques de polystyrène expansé collées… est fixé sur le mur à l'extérieur de l'habitation et protégé par un enduit ou lambris, éventuellement lors d'une démarche de rénovation de façade.

Pour l'étanchéité, une des solutions est une première couche ou sous-enduit avec armature en fibre de verre marouflée dans son épaisseur est généralement apposée pour satisfaire aux principales fonctions mécaniques. Dans un second temps, une deuxième couche ou enduit de finition est appliquée pour les fonctions décoratives d'aspect.

Les systèmes d’ITE sous enduit, les plus répandus, car moins onéreux que les parements, bardages ventilés, vêtages et vêtures, sont aussi appelés ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems. Cette dénomination met l’accent sur le principe de système composite : colle + isolant + fixation mécanique (selon le cas) + treillis d’armature + enduit de marouflage + enduit de finition. À l’intérieur de ce système, chaque composant est dûment spécifié. Le respect de ces spécifications est essentiel pour atteindre effectivement les performances visées, offrir les garanties de longévité requises et éviter des désordres ultérieurs.

Un usage mixte est possible (ex. : ITE en façade arrière uniquement pour un immeuble dont la façade est patrimonialement intéressante), mais avec une légère perte d'isolation. Par ailleurs, on voit de plus en plus souvent des réalisations qui panachent les bardages et les finitions en enduit pour élargir les possibilités esthétiques. De systèmes d'isolation de toitures par l'extérieur existent aussi, faciles à combiner avec une rénovation de toiture et de réfection de combles ou pose de panneaux solaires.

Avantages de l'isolation thermique par l'extérieur

- suppression de tous les ponts thermiques des dalles de plancher, des murs de refend et autres cloisons ;

- jusqu'à 80 % d'économie d'énergie pour les bâtiments les plus énergivores en limitant de façon importante la déperdition de chaleur par la façade et en limitant les ponts thermiques ;

- utilisation de l'inertie des murs pour récupérer les apports extérieurs, les apports ménagers, et qui deviennent avec un chauffage adéquat de véritables radiateurs basse température ;

- pas de condensation dans les murs qui sont à la même température que l'air ambiant intérieur ;

- utilisation possible de la chaufferie la nuit en période hivernale uniquement pour la production ECS (eau chaude sanitaire) en coupant le chauffage deux à trois heures sans perte de température significative, ce qui simplifie la régulation dans le cas d'une chaufferie à base de pompe à chaleur aquathermique ;

- pas d'émanation de gaz nocif de polystyrène et colle dans l'air du logement, pas de problème d'accrochage des meubles de cuisine et de salle de bain, et des tringles à rideaux, pas d'apparition des bandes de collage ;

- la surface habitable n'est pas diminuée ;

- elle peut se faire sans interrompre l'occupation du logement dans le cas d'une rénovation.

Inconvénients de l'isolation thermique par l'extérieur

- coût souvent plus élevé (en raison du coût d'installation de l'échafaudage) à résistance thermique égale (variable selon la complexité des formes extérieures du bâti. Des solutions préfabriquées pourraient dans certains cas réduire ces coûts) ;

- quelques difficultés de réflexion à la conception pour l'implantation des combles et du garage ou sous-sol ;

- une technique moins abordable pour l’autoconstructeur mais néanmoins réalisable ;

- elle modifie l'aspect extérieur du bâtiment ce qui, dans le cas de rénovations en zone patrimoniale, peut poser problème.

Isolation des planchers

Par plancher, on entend le sol sur lequel on circule : dalle en béton, ou plancher sur solives. Le plafond d’un niveau correspond évidemment au plancher de l’étage supérieur. L’isolation thermique des planchers est importante pour le confort (en gardant les pieds au chaud) et pour l’économie d’énergie dans le cas d’une dalle chauffante.

L’isolation des planchers combat deux causes de déperditions thermiques :

- pertes vers l’étage inférieur non chauffé (sous-sol, vide sanitaire, terre-plein…) ;

- pertes par ponts thermiques.

Du fait que l’air chaud a tendance à s’accumuler au plafond et que la différence de température entre sous-sol et volume habitable est moins importante en hiver qu’entre l'extérieur et volume habitable, l’épaisseur de l’isolation nécessaire est plus faible (de l’ordre de 6 cm en plancher par rapport à 10 à 20 cm dans les combles).

Pour isoler un plancher on peut :

- soit isoler la sous-face de celui-ci en fixant des panneaux isolants au plafond du niveau inférieur ou en utilisant une dalle avec hourdis isolants ;

- soit réaliser une chape isolante (béton avec granulats isolants), une dalle flottante sur polystyrène expansé à haute densité (cas de la dalle chauffante), un plancher sur lambourdes séparées par de la laine ;

- soit isoler avec de la ouate de cellulose en vrac, par l'étage du dessus ou du dessous ; dans le premier cas on procède par bourrage lâche dans le plancher ouvert et, dans le deuxième cas, en soufflant le produit à travers une membrane brochée. On peut aussi souffler la ouate de cellulose à travers un plafond fermé en soufflant le produit à travers des trous de deux pouces de diamètre dans lesquels on insère le boyau.

Isolation sous les toitures et terrasses

Comme l’air chaud monte par convection, la température est plus élevée au plafond et il est donc logique de placer une couche d’isolant plus épaisse dans les combles que sur les murs. Sous le toit, les entrées d’air doivent être plus spécialement traitées, car il n’y a pas d’étanchéité des murs. La couche d’isolant doit être protégée contre les intrusions de la fouine ou des rongeurs, en fermant à l’aide d’un grillage solidement fixé l’espace entre les chevrons au niveau de la sablière.

Plusieurs solutions sont possibles pour l’isolation sous le toit, en fonction de la résistance thermique souhaitée et de l’espace disponible :

- peu d’espace et isolation faible — film réfléchissant fixé sous les chevrons, coûteux et de faible efficacité en pratique ;

- peu d’espace et isolation moyenne — isolant entre les chevrons, de mise en œuvre délicate, car l’espacement entre chevrons est rarement régulier ;

- espace disponible et isolation forte — double épaisseur de panneaux isolants fixés à l’intérieur d’une structure en caissons, entre les pannes ou encore soufflage d'un isolant en vrac (par exemple : ouate de cellulose ou laine de roche) après avoir installé les déflecteurs de ventilation entre les chevrons. La structure supporte aussi les plaques de plâtre, des panneaux d’aggloméré, de la frise de pin…

L’isolation est mise en place après la pose des conduits de fumée et des fenêtres de toit. Prévoir le passage des gaines de ventilation, des câbles de télévision, des gaines électriques…

Isolation des portes et fenêtres

Les ouvertures vitrées sont les points faibles de l’isolation globale de la construction. Limiter la surface de ces ouvertures permet de réduire les déperditions, de même avec l'évitement d'ouvertures au nord et côté du vent (souvent à l'ouest). Ceci peut diminuer l'éclairement des pièces, et les apports solaires (sources d'économies d'énergie en confort d'hiver) en dégradant le confort. Un calcul de performance énergétique permet de d'arbitrer entre gain en apports solaires et lumineux et pertes thermiques.

Les solutions suivantes sont généralement préférées :

- le double vitrage à faible émissivité de 24 mm d'épaisseur totale minimum (RT 2005) ;

- des huisseries épaisses en bois ou PVC de bonne qualité ou en aluminium avec rupture de pont thermique (offre standard depuis la RT 2000) ;

- une étanchéité des joints et des bas de portes ;

- des volets étanches, si possible au droit de la façade pour limiter les effets du vent. Les volets roulants en PVC à doubles parois et caisson extérieur (dans l’épaisseur du mur) sont une des bonnes solutions. Par contre les volets roulants à lames aluminium doubles parois, même remplies de mousse polyuréthane, présentent une moins bonne isolation thermique. En effet, les lames aluminium favorisent les échanges thermiques avec l'extérieur, contrairement aux lames PVC ;

- des doubles-rideaux épais devant portes et fenêtres ;

- ruptures de ponts thermiques (au niveau des seuils, balcons, escaliers extérieurs, appuis de fenêtres, etc.).

- les doubles-fenêtres qui limitent à la fois le bruit et les entrées d’air (notamment en présence de caissons de volets roulants, d'huisseries anciennes déformées, de difficulté à poser des joints). La manœuvre et l’entretien des doubles-fenêtres sont cependant plus malaisés, leur esthétique discutable et leur coût élevé.

La pose de sur-vitrages est généralement une solution bon marché et peu efficace mais qui peut rendre service en rénovation[16].

Des verres pré-traités ou dotés d'un film réfléchissant peuvent réduire le rayonnement infrarouge pénétrant par les vitrages sud en été (solution assez efficace mais onéreuse). De jour le film peut aussi protéger des regards indiscrets (cas des rez-de-chaussées). Une autre option est le double vitrage avec les fonctions de contrôle solaire.

Le confort d'hiver peut être amélioré par des apports solaires. Des fenêtres aluminium sont parfois préférées à des fenêtres PVC ; elles sont moins isolantes mais la finesse de leurs profilés maximise le clair de vitrage avec parfois une meilleure performance énergétique.

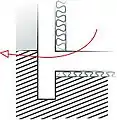

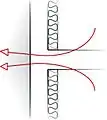

Isolation des ponts thermiques

Les ponts thermiques, sortes de courts-circuits dans l’isolation intérieure, doivent être réduits au maximum, idéalement dès la conception (par exemple en utilisant plutôt un plancher sur solives, une ferme intérieure plutôt qu’un mur de refend ou plus simplement en construisant son mur avec un matériau isolant (béton cellulaire, brique monomur, etc.). Une autre solution consiste à isoler par l'extérieur avec l'inconvénient de laisser un pont thermique au niveau des fondations.

- Les principaux ponts thermiques

Jonction plancher bas/mur extérieur.

Jonction plancher bas/mur extérieur. Jonction plancher intermédiaire/mur extérieur.

Jonction plancher intermédiaire/mur extérieur. Jonction plancher haut/mur extérieur.

Jonction plancher haut/mur extérieur. Jonction plancher/balcon.

Jonction plancher/balcon. Jonction mur de refend/mur extérieur.

Jonction mur de refend/mur extérieur.

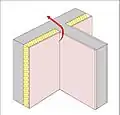

Lors de la réalisation différentes solutions sont disponibles :

- mise en place des rupteurs de pont thermique en pourtour de dalle et à l’extrémité des murs de refend ;

- isolation de tour de dalle, par exemple par briques creuse ou d'une planelle en béton cellulaire ;

- doublement des murs de refend par une couche isolante (plus ou moins épaisse selon le contexte climatique) ;

- faux plafond isolé ou isoler les planchers en sous-face ;

- dalles flottantes.

Des moisissures sur les parois trahissent une condensation indésirable sur zone froide généralement provoquée par un pont thermique. Comme il est difficile de traiter un pont thermique a posteriori, une couche mince d’isolant (quelques millimètres) peut être apposée sur la zone froide, recouverte d’un enduit ou papier peint ou d’un revêtement mural (tissus…).

Dans un bâtiment non-isolé, les ponts thermiques représentent de faibles déperditions (en général inférieures à 20 %) car les pertes globales de chaleur par les parois sont également très importantes. En revanche, si les parois sont bien isolées les déperditions causées par les ponts thermiques peuvent largement dépasser 30 %, mais pour des déperditions globales très faibles. Il est donc primordial pour un bâtiment BBC d’avoir de très fortes résistances thermiques pour les parois et de faibles pertes de chaleur aux jonctions et ouvertures.

Parmi ces solutions de traitement des ponts thermiques, la plus efficace en isolation thermique par l’intérieur est probablement la mise en place de rupteurs de ponts thermiques. Le rupteur de pont thermique est un dispositif structurel permettant d’offrir une complète isolation à une structure. Il est composé d’un boîtier isolant et de barres en acier qui reprennent les sollicitations de la structure.

Composants

Pare-vapeur/coupe-vent

La face intérieure de l’isolation (côté chaud) doit être munie d’un film étanche à l’air qui remplit deux fonctions : celle de pare-vapeur et celle de coupe-vent. Ce film étanche fonctionne donc dans les deux sens :

- interdire à l’air chaud et chargé de vapeur d’eau de pénétrer dans l’isolant et d’y provoquer de la condensation ;

- empêcher le vent de s’infiltrer, au travers de l’isolation, dans le volume chauffé.

Les canalisations électriques et autres gaines qui traversent l’isolation ne doivent pas favoriser le passage des courants d’air, il faut les immobiliser fermement, les entourer d'isolant et les boucher aux extrémités (un morceau de papier ou un peu d'enduit, facilement retirable en cas de besoin) pour éviter la circulation d'air parasite par celles-ci entre les différentes pièces, les combles, les vides sanitaires et les pièces non chauffées. Idéalement, entre la finition intérieure et le pare-vapeur, on laisse un passage technique pour l'électricité et la plomberie, ainsi, on ne troue pas le pare-vapeur.

L'utilisation du frein vapeur hygrovariable permet de garantir la durabilité de votre isolation en évitant la surcharge d'humidité dans le bâti. Le frein vapeur hygrovariable (ouvert à la diffusion de la vapeur d'eau) fonctionne selon le principe de la membrane régulée par les conditions climatiques : en hiver il protège contre l'humidité, en été sa structure moléculaire s'ouvre et permet un séchage sûr.

Contrairement au pare-vapeur, le frein vapeur hygrovariable garantit une construction qui respire, donc plus saine.

Isolants

Les isolants sont fibreux, poreux et/ou granulaires[17] et utilisent les propriétés de l'air et des gaz.

Le vide est le meilleur isolant thermique. Mais ne peut pas être utilisé de façon pratique pour l'isolation des habitations (il est utilisé plus facilement pour de petits récipients comme les bouteilles thermos dont la paroi peut être sous vide).

Les gaz et l'air sec en particulier, maintenus immobiles, sont ensuite les meilleurs isolants. En effet, les transferts thermiques par un gaz ou un liquide ne se font pas seulement par conduction thermique, mais aussi par convection thermique : c'est pourquoi l'air enfermé dans les combles d'une toiture n'empêche pas les transferts thermiques (la convection thermique est d'autant plus forte que la différence de température entre la toiture et le plancher des combles est élevée, accélérant la circulation de l'air). Les isolants vont donc contribuer dans la mesure du possible à cette immobilité de l'air.

La résistance thermique d’un matériau isolant est donc assurée par l’air ou un autre gaz enfermé dans des bulles (verre cellulaire et mousses synthétiques) ou freiné par les fibres du matériau (laine de roche, laine de chanvre, blocs de chanvre, fibre de bois, ouate de cellulose…).

L'isolant en panneau est apprécié pour sa tenue mécanique. L'insufflation en vrac, moins coûteuse permet d'éviter les ponts thermiques dans les combles par exemple.

Les critères d'un matériau isolant sont les suivants :

- son conditionnement commercial (panneau rigide ou semi-rigide) ;

- matériau, origine, énergie grise, conditions de fabrication, polluant, durabilité ;

- Conductivité thermique, valeur lambda (λ);

- Résilience (capacité à emmagasiner la température) ;

- comportement à l'eau, capillarité, hygroscopicité ;

- comportement à la vapeur d'eau, facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau ;

- perméabilité à l'air ;

- résistance aux nuisibles, à la vermine ;

- évolution dans le temps ;

- réaction au feu (émissions de polluants éventuels) ;

- résistance mécanique ;

- facilité de mise en œuvre.

Pose de l’isolant

Les matériaux isolants à base de fibre de verre ou fibre de roche sont irritants pour la peau et les yeux, justifiant l'utilisation de gants, d'un masque à poussière, de lunettes de sécurité et d'une combinaison de travail au col et aux poignets serrés, ainsi qu'une ventilation du local.

Les sous-pentes peuvent être isolées par de laine en rouleau munis d’un pare-vapeur, agrafés sur les chevrons (si l’écartement des chevrons correspond bien à la largeur des rouleaux). L’épaisseur d’une couche de cet isolant ne dépasse généralement pas 8 cm, ce qui est insuffisant dans la plupart des régions. Ils sont à doubler. Des panneaux découpés à l’écartement des chevrons ou un isolant en sous-face sont fréquemment utilisés.

Un isolant à bourrage lâche comme la ouate de cellulose peut être soufflé uniformément dans un grenier, par exemple à la suite de l'installation de déflecteurs de ventilation. Pour les murs, une membrane peut être brochée à l'ossature de la structure avant d'y souffler l'isolant à haute densité.

Les recoins doivent être bien comblés d’isolant, éventuellement bourrés à la main dans les espaces vides. Les orifices permettant l'arrivée de rongeurs doivent avoir été obturés. De la mousse expansive de polyuréthane peut boucher des fentes, trous ou alvéoles et améliorer l'étanchéité à l'air.

Surisolation

L'isolation des murs prend en compte les considérations suivantes :

- doubler l’épaisseur de l'isolant ne coûte pas deux fois plus cher (la main d'œuvre est la même) mais diminue (théoriquement) les déperditions de moitié. Car le coefficient d'isolation thermique (dénommé R) sera doublé. Par exemple, 10 cm de laine de verre apportent un coefficient R de 2,5, donc deux fois 10 cm apporteront un coefficient R de 5. Une pose croisée des deux couches permettra aussi de limiter les déperditions ;

- l’épaisseur de l’isolant intérieur réduit l’espace habitable : 10 cm d’isolant sur un pourtour de 40 mètres (étage de 10 × 10 m) correspond à 4 m2 de surface perdue, soit 4 % ;

- une isolation performante nécessite un soin particulier : traiter les embrasures, ne pas créer de ponts thermiques, rendre l'enveloppe étanche à l'air, prévoir un pare-vapeur, prévoir une ventilation efficace ;

- l'isolant extérieur (en rénovation) résout ce problème. À partir des matériaux renouvelables (ouate de cellulose, bois, déchet agricole…chanvre, paille, liège) il est possible de réduire l'énergie grise vis-à-vis d'un isolant classique (laine de roche, verre ou plastique)[18]

- en respectant la norme Passivhaus (ép. d'environ 35 cm), vous économisez sur le système de chauffage et investissez dans la surisolation. Le retour sur investissement est fonction des économies d'énergies réalisées (calcul en fonction de l'évolution du coût de cette énergie) ;

- pour être optimisée, l’isolation doit être « cohérente ». Les efforts pour isoler doivent être identiques pour les murs, la ventilation et les portes et fenêtres.

Estimer les économies de chauffage attendues

En améliorant l'isolation thermique on peut estimer la réduction des frais de chauffage des composants et parois d'une maison avec et sans isolation.

Les bâtiments sont la source d'un important gaspillage d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Dans un nombre croissant de pays, des mesures visent à inciter à mieux isoler ces logements, ainsi que les bâtiments publics et tertiaires, ce qui contribue à diminuer la précarité énergétique et améliorer la justice climatique.

Pour calculer les frais de chauffage annuel p. ex. pour un mur ou pour les fenêtres il faut savoir la valeur moyenne de la différence entre la température extérieure et une température intérieure du lieu. Les degrés-jours unifiés (DJU) chauffage annuel sont la somme des différences entre la température extérieure et la température intérieure de l'air (18°C) pour tous les jours de chauffage pendant un an. Les DJU varient en France de 1400 pour la Corse à 3600 dans les Alpes jusqu'à 3800 dans le Jura. On trouve les valeurs mesurées en France dans une liste détaillée [19]. Les degrés-jours en Suisse sont publiés dans SIA 381/3 que l’on doit acheter.

La chaleur est une forme d’énergie. Son flux est toujours dirigé des températures les plus élevées vers les températures les plus basses. Des éléments tels que planchers, parois, dalles, toits, fenêtres et portes opposent une certaine résistance aux échanges thermiques. Ce flux de chaleur qui traverse un élément est défini par le coefficient de transmission thermique U – plus simplement nommé valeur U - (en France: Uparois). La valeur U est exprimé en watts par mètre carré par kelvin (ou degré Celsius) de différence de température, soit W/(m²K). Un exemple illustratif de la valeur U est publié dans[20]

Sachant la valeur U et le DJU du lieu il permet de calculer l'intensité de l'énergie échangée par unité de surface A (m²) et unité de temps en fonction de la différence de température de part et d'autre de la surface d'échange.

Pour déterminer la puissance de chauffage (p.ex. par un mur du bâtiment) dans une zone climatique donnée on estime le flux thermique Φ:

La valeur U a l’unité physique W/(m²·K), la surface A m² et le résultat kWh/an. Un catalogue de valeurs U indicatives pour un certain nombre de parois courantes est publié dans[21].

Connaissant la valeur Uparois d’un élément du bâtiment, il est possible d’estimer la valeur Uneuve avec isolation thermique avec cette formule:

L’épaisseur d’isolation d est en mètres et la conductivité thermique λ en W/(m·K).

Les couches de crépi sur les parois peuvent être négligées.

Exemples :

- maçonnerie en brique d = 0,25 m ; densité ρ = 1800 kg/m³ ; conductivité thermique λ = 0,58 W/(m·K) ; Uparois = 1,58 W/(m²·K) ;

- assainissement avec un système d'isolation thermique d = 0,10 m ; ρ = 20 kg/m³ ; λ = 0,035 W/(m·K) ; Uneuve = 0,29 W/(m²·K) ;

- différence des valeurs U : ΔU = 1,58 – 0,29 = 1,29 W/(m²·K).

Économies d'énergie:

- ΔΦ ≈ 102 kWh/m² par an pour le climat de Bourg-Saint-Maurice (DJU = 3309)

- ΔΦ ≈ 55 kWh/m² par an pour le climat de Nîmes (DJU = 1787)

Notes et références

- « L'audit énergétique obligatoire : ce qu'il contient et qui peut le réaliser », sur Service-public.fr, (consulté le ).

- « Définition Passoire thermique », sur Les Horizons (consulté le ).

- Philippe Samyn, Pierre Loze, Devenir moderne?: entretiens sur l'art de construire, éditions Mardaga, 1999 (lire en ligne, sur Google Livres).

- Corentin Patrigeon, « L'Europe, la solution pour une massification de la rénovation énergétique ? », sur BatiActu, .

- Bati-actu & AFP, Rénovation thermique : 75 000 emplois pourraient être créés dans le bâtiment, 8 janvier 2013.

- Sophie Fabrégeat, Actu-Environnement (2013), Rénovation thermique : le nombre de ménages éligibles aux aides de l'Anah est doublé, 10 avril 2013

- Christine Lejoux, « Passoires thermiques : Projet de loi énergie et climat : les "passoires thermiques" sur le devant de la scène », sur BatiActu, . « Rénovation : Une trentaine de députés et des associations environnementales et sociales s'apprêtent à publier une tribune adressée à Édouard Philippe, dans laquelle ils demandent au Premier ministre d'émettre "un avis favorable à toute mesure ambitieuse visant à terme à venir à bout des passoires thermiques". Le projet de loi énergie-climat est justement examiné à partir de ce mardi par l'Assemblée nationale à partir du 25 juin 2019 (examen en première lecture du projet de loi relatif à l'énergie et au climat. »

- « L'isolation écologique : quel matériau isolant choisir ? », sur Consommer Durable, (consulté le ).

- « Dossier isolation naturelle : de la laine de mouton au chanvre », sur Futura (consulté le ).

- Manfred Hegger, Volker Auch-Schwelk, Matthias Fuchs, Construire : atlas des matériaux, PPUR Presses polytechniques, 2009 (google books).

- Thierry Gallauziaux et David Fedullo, Le grand livre de l'isolation, Eyrolles, 2009 (ISBN 978-2-212-12404-0), p. 34.

- Isoler sa maison [PDF], guide pratique, Ademe, juin 2017 (consulté le 5 avril 2022).

- N. Benmansour, Étude des performances de produits renouvelables et locaux adaptés aux applications de l'isolation thermique dans le bâtiment, mémoire de magister, faculté des sciences, université El Hadj Lakhdar (Algérie), 2011.

- P. Meukam, Caractérisation de matériaux locaux en vue de l’isolation thermique de bâtiments., université de Yaoundé, 2004, 157.

- Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey, L'isolation thermique écologique : conception, matériaux, mise en œuvre - Neuf et réhabilitation, Terre Vivante, 2001 (ISBN 9782914717885).

- Diagnostic de performance énergétique [PDF], guide de recommandations, ministère du Logement, mars 2009, 71 pages.

- Melka S & Bézian J.J (1997). L'isolation thermique par les matériaux granulaires. Revue générale de thermique, 36(5), 345-353.

- http://www.labelvie.com/pages/habitat/energie_tableau.pdf

- « Degres jours », sur bilan-thermique-28.fr (consulté le ).

- « Valeur U », sur energie-environnement.ch (consulté le )

- « Catalogue de valeurs U indicatives pour un certain nombre de parois courantes », sur buildwise.be, (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- A. Kaemmerlen, Transfert de chaleur à travers les isolants thermiques du bâtiment, thèse de doctorat, université Nancy 1 (résumé en ligne)