Isolation phonique

On distingue parfois l'isolation acoustique, qui vise à éviter la propagation dans l'espace ou d'un lieu à l'autre de l'ensemble des bruits, de l'isolation phonique qui s'adresse davantage à l'isolation des bruits de voix. L'insonorisation vise quant à elle à empêcher la propagation du son (par une isolation acoustique intérieure ou extérieure), mais de nombreux matériaux, dits d'« isolation thermophonique » peuvent avoir une triple fonction, à la fois acoustique, phonique et thermique (il s'agit généralement de mousse ou de panneaux de fibres).

Pour le confort acoustique ou des besoins de forte insonorisation (laboratoire acoustique, auditorium, salle d'enregistrement ou de cinéma, logement pour personnes autistes, etc.), on utilise des matériaux et configurations aux propriétés acoustiques absorbantes ou réfléchissantes, ainsi que des moyens de découpler certaines sources de bruit des structures susceptibles de les transférer. Une technologie plus récente utilise des générateurs de son antibruit actifs[1] - [2].

Tout bâtiment, infrastructure ou activité « peut être tour à tour « agressé » ou « agresseur » sur le plan acoustique ; il est donc primordial de bien analyser l'environnement sonore de la parcelle, la proximité du voisinage et les gênes acoustiques que pourrait générer l'exploitation du bâtiment que l'on a à construire au regard de la destination de celui-ci »[3]. Certains matériaux (buttes de terre végétalisée (merlons), terrasses végétalisées) peuvent aussi dans une certaine mesure absorber le bruit ambiant extérieur au lieu de le réverbérer.

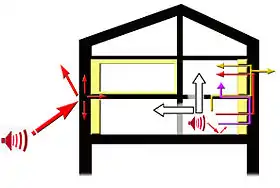

Le contrôle du bruit est l'un des moyens de limiter l'exposition à des bruits indésirables. L'insonorisation peut réduire la transmission d'ondes sonores indésirables de la source à un auditeur involontaire, par la mise à distance de la source du son et/ou l'utilisation de matériaux agissant lors de la propagation du son.

Principes de propagation des sons

Dans un milieu compressible, le plus souvent dans l'air, le son se propage sous forme d'une variation de pression créée par la source sonore. Seule la compression se déplace et non les molécules d'air, si ce n'est de quelques micromètres.

Le son se propage également dans les solides sous forme de vibrations des atomes appelées phonons. Là encore, seule la vibration se propage, et non les atomes qui ne font que vibrer très faiblement autour de leur position d'équilibre.

Typologie des phénomènes sonores à atténuer ou supprimer

Ce sont :

- les sons d'impacts (bruits solidiens) qui se propagent dans la structure du bâti (en particulier via les planchers et les séparations verticales (cloisons intérieures ou murs extérieurs) : déplacement de meubles, chocs, impacts de pas sur le sol ou les marches d'escaliers, ou encore bruit de la pluie sur fenêtres de toitures et toiture… ;

- les bruits intérieurs, se propageant via l'air d'une pièce à l'autre, ou via les maçonneries, tuyauteries et gaines techniques, en particulier les voix, les sonneries, la musique y compris issus de la radio, télévision, etc. ;

- le bruit extérieur, transmis par l'air (ex. : bruits de la circulation), le sol (ex. : trafic ferroviaire) qui profite des défauts d'isolation acoustique de l'enveloppe bâtie et de ses ouvertures (portes, fenêtres) ;

- les bruits d'équipements (tuyauterie, ventilation/VMC, chauffage, machine à laver, machines outils, etc.) ;

- d'autres phénomènes acoustiques indirects ou indésirables (résonance, échos, réverbérations complexes, guide d'ondes) ou encore le bruit ambiant dans les bureaux aménagés en open space (dont pour la confidentialité des conversations)[4].

Matériaux isolants acoustiques et isolants phoniques

La gamme de fréquences d'un isolant phonique est restreinte aux bruits de voix et plus largement aux bruits domestiques alors que celle d'un isolant acoustique englobe les bruits industriels et le trafic routier.

En général, plus un matériau est dense, plus il est isolant acoustique (loi de masse). Des effets de peau et de résonance sont toutefois à prendre en compte si le matériau se présente en feuille ou tôle ou en plaque fine et/ou s'il n'est pas rigide.

Les absorbants acoustiques comme la laine de roche, la laine de verre, de chanvre ou de cellulose sont, dans le domaine du bâtiment, souvent désignés « isolants phoniques » ou « isolants acoustiques » par erreur (ils interviennent en fait, comme absorbants ou « amortisseurs », dans un système masse-ressort-masse permettant une bonne isolation acoustique à moindre poids).

L'isolation par l'extérieur d'un immeuble ou de maisons mitoyennes présente de nets avantages thermiques et économiques, mais si les murs ou planchers sont conducteurs du bruit (ex. : dalles béton), un doublage intérieur par un isolant acoustique ou phonique peut être nécessaire pour atténuer ou supprimer la transmission du bruit entre logements voisins, contre la « transmission latérale » par la façade ou une dalle unique.

Points faibles

Dans le bâtiment (neuf ou en réhabilitation), de même que le thermicien doit éviter les fuites et ponts thermiques quand il travaille à l'isolation thermique, l'acousticien doit prendre en compte des effets de conduction et/ou réverbération des ondes sonores, l'effet de mauvaises jonctions entre parois et parfois les effets sonores induits par l'inclusion des réseaux de fluides (cf. dilatation, bulles, etc.) et de gaines dans le bâti et l'espace intérieur ou extérieur.

Mesure de l'isolation

Il existe un indice de mesure aux bruits aériens (Rw), c'est-à-dire le bruit route (trafic routier) et le bruit rose (autres bruits aériens), ainsi qu'un indice pour les bruits d'impacts (Lw), lesquels sont exprimés en décibels (dB) (voir Son). On trouve également des valeurs C et Ctr qui sont des termes d'adaptation pour les bruits rose et route.

Pour mesurer l'efficacité d'isolation aux bruits d'impact, on compte généralement la différence de dB entre le matériau nu et avec l'isolant (Ln). Plus la différence de Lw est importante, meilleure est l'isolation. On compte parfois également avec le coefficient Ln, qui représente le bruit restant après passage dans l'isolation : plus celui-ci est faible, moins la nuisance est élevée et meilleure est l'isolation.

L'absorption acoustique ou correction acoustique, qui est différente de l'isolation acoustique, conditionne la réverbération des sons dans une pièce donnée. Elle est exprimée en alpha sabine. Plus la valeur est proche de 1, meilleure est l'absorption. Précisément, c'est le rapport de la puissance absorbée par la puissance incidente (en W/m2). Pour la plupart des matériaux, la valeur dépend fortement de la fréquence sonore étudiée.

Isolation contre le bruit de choc sur le sol

Pour l'isolation contre les bruits de pas dans un bâtiment, il est nécessaire de poser une chape lourde sur une isolation élastique sur un plafond massif. La propriété physique d'un système masse-ressort-masse réduit la fréquence de résonance entre la chape et le plafond. Une chape flottante entraîne une réduction importante d'impact sonore d'une pièce à une autre ou entre les étages. Pour éviter des ponts phoniques, des joints latéraux et de dilatation sont requis entre la chape et la maçonnerie. En outre, la chape flottante réduit la transmission des sons du bruit aérien entre les pièces. Pour l'exécution de tous les détails possibles, des normes existent[5] - [6]

Le niveau d'efficacité de la chape flottante est ∆Lw.

L'indice d'efficacité ∆Lw, exprimé en dB, mesure la performance acoustique aux bruits d'impact d'un revêtement de sol. Plus il est élevé, plus le revêtement est isolant. Indication : la pose des sols souples (sans chape flottante) reste facile à réaliser. Par contre, ils sont peu efficaces contre les bruits sourds (choc de talon, enfants qui sautent, etc.), en particulier dans les bâtiments les plus anciens, avec des planchers à poutrelles.

Cas de machines bruyantes

Certaines machines peuvent être isolées du sol sur des tampons de caoutchouc (silent-blocs) ou un massif de réaction, mais pour une bonne insonorisation, il est parfois nécessaire d'installer un encoffrement autour de la machine. A l'intérieur de l’encoffrement la réverbération accroit alors le bruit ambiant. Ce phénomène peut être, considérablement, contrecarré par un matériau très absorbant (de coefficients d’absorption aw proche de 1). Ce matériau peut être utilisé comme "paroi interne", ou disposé à l'intérieur du coffrage. Souvent, il s'agit de laine minérale (de verre ou de roche) ; de fibres polyester ; de mousse synthétique plane ou alvéolée à pores ouverts…

Les ouvertures de l'encoffrement, destinées aux entrées sorties de personnel, à la ventilation (apport d'air, évacuation d'air vicié, compensation thermique, séchage...), au passage d’éléments mécaniques doivent toutes être aussi petites que possible et acoustiquement soigneusement traitées, par exemple avec des portes et sas acoustiques, des systèmes de silencieux (droits, à chicanes ou à lames parallèles) ; des tunnels acoustiques ; des lamelles (disposées en quinconce) ; des bavettes souples positionnées aux deux extrémités (entrées/sortie) des tunnels (tunnels dont au moins l'une des parois internes doit être revêtue d'un matériau absorbant. Si une ouverture doit être permanente pour le personnel, un passage en chicane et/ou un sas à double porte améliorera l'insonorisation.

Le type de matériau et l'épaisseur des parois doivent être définis en fonction du type de bruit émis. Les parois doivent être fixées au sol par un joint souple (de type bitumineux par exemple), et toutes les entrées sorties (fils, cables, tuyaux...) doivent être "collés" à l'isolant pour éviter toute fuite dans la paroi du caisson. Le pourtour de chaque ouvrant doit être muni de joints isolants et les ouvrants doivent être munis de grooms. La totalité de l'encoffrement doit être désolidarisée de la machine, par une distance d'au moins 20 cm, et par des joints souples (joints de découplage) partout où cela est nécessaire.

Il doit être tenu compte d'éventuels problèmes d'accumulation de poussières, humidité, aérosols huileux, polluants, gaz… dans l'enceinte[7].

Détermination de la qualité par mesures

La norme NF EN ISO 717-2[8] décrit la méthode permettant de convertir les valeurs d'isolement aux bruits aériens en fonction de la fréquence en une valeur unique apte à caractériser la performance acoustique. Cette norme définit des valeurs uniques de l'isolement acoustique des immeubles et des planchers au bruit de choc. Elle spécifie des règles de détermination de ces valeurs d'après les résultats de mesurages effectués dans des bandes de fréquences de tiers d'octave et d'octave pour des mesurages sur site seulement, elle définit également des valeurs uniques de la réduction du bruit de choc par les revêtement de sol et les planchers flottants. Pour vérifier le niveau d'efficacité d'un plafond contre le bruit de choc, on utilise une machine à chocs.

Réglementation acoustique

En France

En 1994, une réglementation acoustique (NRA) française[9] concerne tous les bâtiments résidentiels neufs et dont le permis de construire est postérieur à . Elle fixe des exigences minimales en matière d'isolement acoustique. C'est une « obligation de résultat » in situ, exprimé en décibels, une fois que l'habitation est achevée avec les isolements mesurés sur site.

- La réglementation acoustique est précisée pour certains types de bâtiments : habitations, hôtels, lieux d'enseignement et établissements de santé[10]. L'effet de l'isolement doit permettre une perte de 30 db entre l'extérieur et l'intérieur et de 47 db dans certaines zones proches des aéroports ou d'infrastructures de transport terrestre.

- le , la loi impose des valeurs chiffrées pour différents indices acoustiques visant à garantir une qualité acoustique minimale pour tout logement et certains ouvrages. Ces indices concernent diverses sources de gênes acoustiques pouvant altérer le confort des habitants ou usagers du logement, que ce bruit soit « d'origine aérienne intérieure (bruit d'équipement, voix, télévision), aérienne extérieure (circulation routière, train, avion) ou des bruits de choc (bruit de pas, ballon, etc. ». La réglementation porte sur l'atténuation des bruits aériens intérieurs, le niveau de bruit de choc, l'atténuation ou suppression du bruit extérieur, le bruit dans les parties communes et les bruits d'équipements[11].

- En 2011, un décret annonce que les maîtres d'ouvrage devront (dès le et pour tout permis de construire déposé à partir de cette date) fournir une attestation[12] de prise en compte de cette réglementation acoustique pour tous les bâtiments d'habitation, collectifs ou individuels (maisons accolées ou mitoyennes d'un local d'activité). L'attestation est fournie – à l'achèvement des travaux de bâtiments d'habitation neufs (conformité constaté est alors de 60 % par le CRC et de 30 % par Qualitel, car ces dernières opérations présentent un gage de qualité dès la conception)[13]. Antérieurement, les contrôles de vérification étaient surtout effectués dans le cadre des dispositifs labellisés « Qualitel » (contrôle sur le tiers des opérations). Ces contrôles sont renforcés depuis 2013. Certains modes d'isolants thermiques peuvent dégrader l'isolement acoustique latéral (entre deux logements par exemple). Les non-conformités les plus fréquentes (en 2012) sont selon le CSTB « des problèmes de bruits de choc, liés à des chapes ou des carrelages flottants mal mis en œuvre (plinthes ou pas de portes) ; des fuites d'eau gravitaires notamment lors de dévoiements en gaines ou lors de passages de dalles sans manchon élastique ; l'absence de correction acoustique (matériaux absorbants) dans les parties communes ; ou encore des mauvais calculs et des mauvais dimensionnements d'isolement de façade ». Constructeurs et experts peuvent s'appuyer sur la rubrique « Acoustique » du guide CRC (Contrôle des règles de construction, publié par la DHUP) et sur le guide Concilier efficacité énergétique et acoustique dans le bâtiment disponible en ligne[14].

- Pour une maison individuelle, elle est uniquement soumise par la réglementation à un isolement par rapport aux bruits aériens extérieurs (bruits de route, trains, avions, etc.). En revanche, aucune exigence n'est formulée concernant les cloisons intérieures ou les planchers.

- Pour une maison mitoyenne ou maison en bande, elle doit répondre d'une part à un isolement par rapport aux bruits de route et d'autre part à un isolement aux bruits aériens qui peuvent être transmis d'une habitation à une autre à travers les murs séparatifs, les façades et les sols. Les contraintes réglementaires sont les mêmes que pour les immeubles collectifs.

En 2015, le CSTB, à la demande de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, publie un Guide de suivi de la mise en œuvre en acoustique dans le logement neuf, regroupant les bonnes pratiques du secteur[15].

Cas particulier

Cas des bureaux en open space

Des modèles de propagation du son ont été créés pour étudier l'influence de tous les paramètres d'aménagement de ces bureaux[16]. Il apparait que des matériaux très absorbants doivent être utilisés au sol, pour les plafonds et que la hauteur des panneaux de séparation doit être soigneusement calculée, de même que leur disposition et la taille du poste de travail. Un spectre sonore de masquage permet d'améliorer la confidentialité des conversations, et le rappel constant de parler à voix basse est nécessaire[16]. En France, l'Association française de normalisation (AFNOR) a produit en la norme NF S31-199 « Acoustique - Performances acoustiques des espaces ouverts de bureaux »[17] - [18] ;

Cas de l'isolation thermophonique (ou thermoacoustique)

Les avions, navires ou sous-marins et certains véhicules ou trains circulant en altitude ou dans des régions très froides se déplacent dans un milieu (air, eau) parfois très froids (−55 °C pour un avion de ligne)[19] - [20], or, ils ont généralement des parois métalliques (et alors bonne conductrices du froid). En outre, les moteurs d'avion (à hélice) ou à réaction (tuyères), ainsi que les moteurs de navires (hors moteurs électriques) sont très bruyants. Et plus la vitesse augmente, plus la couche limite (zone de frottement avec le milieu extérieur) génère de bruit susceptible d'être mécaniquement transmis à l'intérieur via la carlingue ou de la coque[20]. Les sous-marins militaires doivent en outre d'être aussi silencieux que possible. Dans certaines usines (papeteries par exemple), des machines peuvent être à la fois bruyantes et fonctionner à haute température[21].

Dans ces cas, les ingénieurs utilisent des « isolants thermophoniques », avec certaines précautions car dans ces espaces confinés (et densément occupés dans le cas des avions), plusieurs problèmes se posent. Ces isolants doivent[20] :

- être efficaces, dans la mesure du possible, contre une large gammes de sons (des infrasons aux sons très aigus des tuyères, ou des bruits freinage dans le cas d'un train) ;

- être assez résistants et insensibles aux chocs thermiques et au feu, et ne pas produire de gaz toxiques s'ils sont exposés aux flammes ou à de hautes températures.

- ne pas s'alourdir et/ou perdre leurs propriétés isolantes en se gorgeant d'eau de condensation (or les isolants sont souvent constitués de fibres ou de mousses à cellules ouvertes hydrophiles ; et ils sont positionnés entre une paroi froide et une atmosphère intérieure humide (expiration des occupants ou passagers, air marin naturellement humide...). Sans précaution, des isolants fibreux hydrophiles ou des isolants poreux à cellule ouverte se comportent comme une “cryopompe” et se gorgent d'eau de condensation (« jusqu'à plusieurs centaines de kg » dans le cas d'un avion). La solution est que chaque bloc d'isolant soit "emballé" dans une couche protectrice étanche ou hydrophobes, mais assez fine « pour ne pas dégrader l'effet d'absorption acoustique du matériau poreux » (épaisseur typique 25 mm).

L'isolation des parties chaudes de moteurs ou machines bruyantes requièrent des isolants minéraux (autrefois de l'amiante) à utiliser avec précaution.

Quand l'enveloppe extérieure d'un bâtiment ou engin mobile est très bien isolée, il reste à traiter le confort acoustique des espaces intérieurs. Un autre problème se pose alors concernant le traitement des éléments réverbérants (parois lisses typiquement). Idéalement, on utiliserait des revêtements de sol et des matériaux à fort coefficient d'absorption du bruit, qui présentent généralement des surfaces perforée et/ou poreuses. Mais des raisons d'hygiène s'y opposent car ces surfaces sont bien plus difficiles à laver, sécher et désinfecter que des surfaces lisses[20].

Vocabulaire technique

- Classe de transmission du son : au Québec, c'est la classification par un seul nombre de la transmission à différentes fréquences du son aérien, transmis par un mur ou une charpente plancher/plafond[22].

- Indice d'atténuation du son (ITS) : donné en décibel, il indique le degré d'atténuation offert par un isolant ou une isolation : plus il est élevé plus le niveau de bruit perçu est atténué. derrière une paroi à ITS 35

Une discussion à voix normale reste audible et intelligible alors qu'à ITS 40, la voix reste audible, mais inintelligible. Un isolant à ITS 45 elle est inaudible. Au Québec, le Code de construction dans ses article 9.11.2.1. 1) et 9.11.2.1. 3) impose un ITS d'au moins 50db entre chaque logement d'un bâtiment, et de 55db entre un logement et une gaine d'ascenseur ou de vide-ordures[23].

Commercial

Les restaurants, écoles, bureaux et établissements de santé utilisent l'acoustique architecturale pour réduire le bruit. Aux États-Unis, l'OSHA réglemente la durée d'exposition des travailleurs à certains niveaux de bruit[24].

Les entreprises commerciales utilisent parfois des technologies d'insonorisation, notamment dans les bureaux à conception ouverte. L'insonorisation est essentielle pour prévenir les distractions liées aux conversations téléphoniques et aux interactions entre collègues. Elle favorise la concentration et préserve la confidentialité des échanges. Les panneaux acoustiques doivent être installés dans les zones de bureau où se croisent de nombreux couloirs et espaces de travail ouverts. Leur emplacement stratégique permet d'absorber le son, de bloquer sa propagation et de masquer les bruits indésirables tout en évitant les interférences avec d'autres installations et en optimisant la luminosité[25].

L'amélioration de la qualité sonore dans les environnements éducatifs bénéficie aux enseignants et aux étudiants et favorisent l'apprentissage, la concentration et les interactions en classe. Une étude menée en 2014 par Applied Science a conclu qu'après l'installation de matériaux absorbant le son dans les salles de classe, 86 % des étudiants ont perçu leurs enseignants de manière plus claire et 66 % ont signalé une amélioration de leur concentration[26].

Notes et références

- (en) Timothy G. Hawkins, Studies and research regarding sound reduction materials with the purpose of reducing sound pollution (thèse de doctorat), (lire en ligne).

- (en) « Acoustics of Buildings: including Acoustics of Auditoriums and Sound-proofing of Rooms », Nature, vol. 114, , p. 85–85 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/114085b0).

- Concilier efficacité énergétique et acoustique dans le bâtiment (guide) CSTB/DGALN, référence Y09 12 0000494, 119 p., p. 11.

- (en) J. S. Bradley, « The acoustical design of conventional open plan offices », Canadian Acoustics, vol. 31, no 2, , p. 23–31 (ISSN 2291-1391, lire en ligne, consulté le )

- Suisse : SIA 181:2020 Protection contre le bruit dans le bâtiment.

- Belgique : Norme NBN S 01-400-1 : 2008.

- Groupe de travail Bruit Cramif-Carsat-INRS (2919), Réussir un encoffrement acoustique ; Fiche pratique de sécurité ED 147 ; 1re édition : septembre 2019 (ISBN 978-2-7389-2481-0) |url=https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-147/ed147.pdf

- France : NF EN ISO 717-2 (mai 2013) : Acoustique -Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 2 : protection contre le bruit de choc.

- Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation (isolation, absorption, réverbération, etc.).

- Arrêtés d'avril 2003.

- CSTB/DGALN, guide Concilier efficacité énergétique et acoustique dans le bâtiment, référence Y09 12 0000494, p. 7-, 119 p.

- Le modèle d'attestation est imposé par le décret.

- Décret du 30 mai 2011 (qui sera précisé par l'arrêté du 27 novembre 2012). Arrêté, Journal officiel, 18 décembre 2012.

- CSTB/DGALN, guide Concilier efficacité énergétique et acoustique dans le bâtiment, référence Y09 12 0000494, 119 p.

- Guide de suivi de la mise en œuvre en acoustique dans le logement collectif neuf, Centre scientifique et technique du bâtiment, décembre 2015, 60 pages, référence Y11.06 2200438370 (lire en ligne [PDF]).

- (en) Young Lee et Francesco Aletta, « Acoustical planning for workplace health and well-being: A case study in four open-plan offices », Building Acoustics, vol. 26, no 3, , p. 207–220 (ISSN 1351-010X et 2059-8025, DOI 10.1177/1351010x19868546, lire en ligne, consulté le )

- « NF S31-199 - Acoustique - Performances acoustiques des espaces ouverts de bureaux », sur www.boutique.afnor.org (consulté le )

- Mélina Gazsi, « La tyrannie de l'"open space" », Le Monde, (consulté le ).

- Mohammed Boubezari, « Au-delà du confort sonore; l'usager dans la maîtrise du confort sonore et dans le protocole de mesurage acoustique », sur Espaces et sociétés, (ISSN 0014-0481, DOI 10.3917/esp.g2003.115.0043, consulté le ), p. 43–60

- Mohammed Boubezari, « Au-delà du confort sonore; l'usager dans la maîtrise du confort sonore et dans le protocole de mesurage acoustique », Espaces et sociétés, vol. no 115, no 4, , p. 43–60 (ISSN 0014-0481, DOI 10.3917/esp.g2003.115.0043, lire en ligne, consulté le )

- PRADES, F. (1997). Isolation thermoacoustique pour l'usine Smart. Bâtiment information (Clichy), (17), 11-12.

- « classe de transmission du son », Grand dictionnaire terminologique, (lire en ligne, consulté le ).

- APCHQ, « Qu'est-ce que l'indice ITS? », sur www.apchq.com, (consulté le )

- (en) Cara Buckley, « U.S. Standards on Workplace Noise Trail Those of Other Countries », The New York Times, (lire en ligne).

- (en) « Acoustic privacy considerations for open-plan offices », sur Atkar (consulté le ).

- (en) « Boosting Students' Learning With Soundproofing », The Wall Street Journal, (ISSN 0099-9660, lire en ligne, consulté le ).