Couverture (construction)

Dans le domaine de la construction la couverture est le revêtement extérieur de la toiture d'un bâtiment. La couverture assure l'étanchéité à l'eau du bâti en canalisant les eaux pluviales et en les collectant. La toiture assure une protection mécanique contre des agents extérieurs divers (poussières, intrusions, etc.). Elle doit aussi résister aux contraintes mécaniques statiques de la neige et dynamiques des vents violents (pression et arrachement).

Considérée comme la cinquième façade du bâtiment, elle apporte aussi son cachet et contribue à l'esthétique de l'habitation.

Fonctions

La couverture est la partie extérieure du toit. Elle ne participe pas à la stabilité du bâtiment. Elle doit résister aux intempéries sous toutes ses formes (pluies, neige, grêle, vents), à l'environnement extérieur (milieu marin par exemple) et au poids du personnel d'entretien. Du faîtage au réseau d'assainissement, la couverture achemine les eaux de pluies par gravité et participe à l'étanchéité à l'eau.

Élément visible depuis l'extérieur, la couverture contribue à la valeur patrimoniale et architecturale de l'édifice.

Composition

Une couverture est composée, entre autres :

- d'un support de couverture (poutres, voliges, longerons, lattes, etc.),

- d'un écran de sous-toiture (membrane imperméable à l'eau, isolant thermique, etc.),

- des éléments de ventilation de la sous-toiture (évacuation de l'humidité et de la vapeur),

- de la couverture, revêtement extérieur visible (tuiles, ardoises, lauzes, etc.),

- des éléments garantissant l'étanchéité de la toiture à la pluie et son bon écoulement (arêtiers, noquets, éléments d'étanchéité des rives, etc.),

- d'un système de collecte (corniches) et d'évacuation des eaux pluviales (gouttières),

- de fenêtres de toit ou de puits de lumière.

Écran de sous-toiture

L'écran de sous-toiture est utilisé pour éviter la pénétration accidentelle d'eau de pluie ou de neige poudreuse, pour éviter les échanges convectifs avec l'isolant thermique et pour maîtriser la migration de la vapeur d'eau[1]. C'est un élément de la performance thermique du bâtiment[2].

L'écran de sous-toiture est disposé entre la charpente et le support de la couverture. On distingue deux types d'écrans : les écrans rigides, généralement en bois comme les panneaux et les voliges, et les écrans souples de sous-toiture, réalisés en matériau bitumineux ou en matériau synthétique armé ou non[1]. Les écrans souples peuvent avoir une Haute Perméabilité à la Vapeur d’eau (HPV), ce qui a un impact sur la migration de la vapeur d'eau, et également sur la pose de l'isolation thermique[2].

Support de couverture

Le support de couverture, fixé à la charpente, sert de support de fixation aux éléments de couverture. Il s'agit généralement d'un liteaunage ou d'un voligeage. Le liteaunage est un réseau de lattes de bois horizontales, de section carrée ou rectangulaire, appelées liteaux[3]. En cas de présence d'un écran de sous-toiture souple, des contre-liteaux sont interposés sous le liteaunage. Le voligeage est composé d'un platelage de voliges, qui sont des planches en bois[4]. Des solutions industrielles alternatives, en fibres ciment par exemple, existent. Certains éléments de couverture, comme le bac acier ou la lauze, ne nécessitent pas de support de couverture.

Ventilation

La ventilation des couverture assure une bonne conservation des bois constituant les combles et régule le taux d'hygrométrie en évitant la formation de condensation. On distingue deux systèmes de ventilation :

- le système à chatière, composé d'ouvertures ponctuelles (en général d'un passage de 1 dm2 de section) disposées de façon à forcer la circulation d'air. À cet effet on les dispose en bas des versants au vent dominant (en surpression) et en haut des versants sous le vent (partie en dépression).

- le système linéaire laisse passer l'air en bas de la couverture (à l'égout), le long des versants, et au faîtage. Il est obligatoire en zone montagneuse et a l'avantage, en cas de sous-toiture, d'homogénéiser la ventilation.

Les éléments de couverture

Technologiquement, deux types de poses se distinguent : la couverture en petits éléments et en grands éléments. Les couvertures en petits éléments (ardoises, tuiles, bardeaux…). Le principe d'étanchéité qui guide leur mise en œuvre est le recouvrement. Les couvertures en grands éléments sont les métaux en feuilles, les bacs métalliques ou plastiques profilés, les plaques ondulées en fibro-ciment… . Leurs principes d'étanchéité peut être le recouvrement mais aussi l'agrafage, l'apport de joint en élastomère, etc.

Certaines couvertures traditionnelles, comme le chaume ou les toitures végétales, n'entrent pas dans ces deux catégories.

Les tuiles

Les tuiles sont des plaquettes rigides, fabriqué par moulage ou pressage[5]. Les formes sont très variées selon les spécificités régionales ou l'emplacement sur le toit : plates, ondulés, cintrées, étrier[6]. Le matériau est souvent la terre cuite, mais cela peut être du béton, du verre ou du métal (zinc, acier...)[5]. Elles peuvent être posées sur liteaunage ou voligeage, voire sur des supports spécifiques pour tuiles.

Les tuiles en terre cuite représentent en France comme dans de nombreux pays, le premier matériau de couverture dans l'habitat. Les éléments sont constitués d'argile cuite à haute température. Les teintes obtenues dépendent de l'argile utilisée et du traitement de surface qui peut être appliqué au niveau de la finition.

Plusieurs types de tuiles, ayant chacune leur spécificité de pose relative à leur forme, existent comme la tuile canal, la tuile plate (avec des variantes régionales comme la tuile vernissée de Bourgogne ou la tuile alsacienne), la panne flamande ou encore la tuile à emboîtement.

Tuiles de verre et de terre cuite en République tchèque.

Tuiles de verre et de terre cuite en République tchèque..jpg.webp) Tuiles en porcelaine au Portugal.

Tuiles en porcelaine au Portugal. Tuiles à emboîtement avec un dessin en forme de losange.

Tuiles à emboîtement avec un dessin en forme de losange. Toit de tuiles à Milan.

Toit de tuiles à Milan.

Les ardoises

Les ardoises naturelles sont des éléments en pierre schisteuse très fine. Elles sont fabriquées à partir de schiste ardoisier, débité puis scié à la dimension voulue. Les formes des ardoises sont rectangulaires, arrondies, en ogive ou en losange. Une ardoise est imperméable, non poreuse, non gélive et résistante aux agents atmosphériques les plus agressifs.

Les ardoises en fibres-ciment sont des éléments préfabriqués en ciment pour ressembler à des ardoises naturelles. Elles peuvent être teintées dans la masse ou colorées en surface. Les premières ardoises en fibres-ciments contenaient de l'amiante.

L'implantation géographique des toitures en ardoise est liée à la richesse en schiste du sous-sol : Anjou, Bretagne, Ardennes, certaines parties des Pyrénées, du Massif Central pour la France. En Europe, les ardoises naturelles sont généralement originaires d'Espagne.

Les ardoises sont posés au crochet ou cloutée. Deux types de supports peuvent être mis en œuvre : les liteaux ou le voligeage (également appelé support continu).

Les bardeaux bitumineux

Les bardeaux bitumeux, appelés aussi « shingles », sont constitués d'une armature de voile de verre ou de feutre cellulosique et d'un mélange de bitume et de granulats minéraux. Différentes formes sont disponibles : arrondies, rectangulaires, écailles. Ces produits se posent facilement sur des toitures à faible pente et sur des charpentes légères grâce à leur faible poids. Le type de pose le plus courant consiste à clouer les éléments sur un support continu, constitué de panneaux de particules ou d'un voligeage jointif.

Les tavaillons

.JPG.webp)

Toitures dites en écailles de bois, bardeaux ou tavaillons, … constituées de mélèze, de châtaignier ou de red cedar, elles représentent également une technique très ancienne que l'on retrouve encore en Franche-Comté, dans les Vosges ou en Savoie. De petits éléments de bois sont mis en œuvre par clouage, un peu à la manière des ardoises. Là encore, quelques artisans perpétuent et relancent cette technique que l'on rencontre plutôt en zone de montagne, mais aussi en plaine. Le bois utilisé, quasiment imputrescible, se teinte avec le temps pour se fondre dans des teintes gris-argent.

Les lauzes

On les trouve principalement dans le massif central, en Bourgogne, en Champagne et en Lorraine. Elles sont également de tradition dans les pays de montagne. D'un prix prohibitif, elles sont hélas souvent remplacées par des matériaux plus modernes. Mais on note malgré tout un retour, et le savoir-faire des couvreurs perdure. L'extraction de ces produits a malheureusement cessé dans de nombreuses régions. Un renouveau s'opère via des productions locales, des importations du Val d'Aoste en Italie pour les couvertures des Alpes, et enfin l'apparition depuis quelques années de produits industriels imitant la lauze. Tous ces produits, quelles que soient leur taille et leur origine, nécessitent des charpentes renforcées, et sont généralement mis en œuvre selon la technique de la double couverture.

Couvertures en grands éléments

On distingue deux types de matériaux:

- Les bacs autoportants en acier (ou en aluminium mais de moins en moins utilisé) posés directement sur la charpente.

- Les métaux en feuilles (zinc, cuivre), soutenus par un support continu.

Les toitures métalliques en feuille ont une excellente tenue dans le temps et une patine du meilleur effet. Le cuivre devient noir et se patine ou s'oxyde en vert par la suite. Le zinc, quant à lui, prend une couleur cendrée platine très appréciée. Facile à mettre en forme, à plier et à souder, le zinc comme le cuivre s'adaptent aux mises en œuvre les plus complexes.

- Mise en œuvre des métaux en feuilles

- Support

Le support est constitué d'un voligeage jointif (espacement des voliges 5 mm) ou d'un support continu (contreplaqué ou aggloméré) recouvert d'un film à picots permettant la circulation d'air entre le support et les éléments métalliques.

- Disposition

Les éléments façonnés à la demande sont disposés parallèlement à la ligne de plus grande pente et raccordés par agrafage (système à joint de bout) ou reliefs + couvre-joint (système à tasseaux). Les jonctions non parallèles à la ligne de plus grande pente sont réalisées différemment en fonction de la pente du versant. Les jonctions doivent assurer l'étanchéité, la libre dilatation et la fixation des éléments. La largeur des feuilles est déterminées par l'exposition au vent.

- Les bacs acier

Appelées aussi couvertures autoportantes (absence de support continu) elles sont réservées à l'origine aux bâtiments industriels, et trouvent quelques applications dans l'habitat, en particulier en montagne, grâce à leurs qualités d'économie, de résistance au gel et de fiabilité. Ces produits réalisés en tôles galvanisées, laquées et nervurées, sont également disponibles dans une gamme importante de coloris. Ces couvertures sont particulièrement employées dans les pays soumis aux forts vents et cyclones tropicaux, comme les Caraïbes et de l’Océan Indien (La Réunion, île Maurice, …). Le nervurage important de ces éléments élimine le chevronnage et la fixation se fait par tirefond et rondelle d’étanchéité à la partie supérieure de la jointure de deux plaques. Le bac acier est couramment vendu en longueur maxi de 12 mètres, adaptable à la demande, et en largeur de 0,6 à 1,1 mètre. La portée de ces produits dépend de la profondeur des nervures, de l'épaisseur de la tôle ainsi que des contraintes climatiques à prendre en compte, elle peut aller de 2 mètres à 7 mètres et plus. Pour résoudre les problèmes de condensation dus aux différences de températures intérieures et extérieures, ainsi que les problèmes acoustiques, des bacs acier sont proposés en double peau avec une isolation interne.

Panneaux pour couverture

Les formes les plus connues sont les tôles ondulées en acier galvanisé, en fibre de verre ou en matière synthétique bitumée. Très légères et peu coûteuses, ces plaques sont d’une application très aisée par simple vissage (tirefond) ou clouage sur chevron. D’autres plaques, plus récentes, reproduisent une ou plusieurs rangées de tuiles, avec des teintes qui se rapprochent, selon les régions, de la tuile ou de l'ardoise. Rapides à poser, ces plaques ont surtout l'avantage d'être très économiques. Ces plaques existent en acier électrozingué, galvanisé avec revêtement peinture et aussi matière synthétique, généralement dans des dimensions plus ou moins standards de 1 mètre de largeur sur 2 mètres de longueur. Ces différentes plaques moulées existent aussi en matières translucides selon les mêmes dimensions et peuvent être intercalées sur une couverture opaque sans aucun problème.

Le chaume

Encore très présent il y a cinquante ans sur des bâtiments ruraux de plusieurs régions françaises, notamment en Normandie, en Camargue, le chaume avait quasiment disparu par manque de spécialistes. Ils sont à nouveau quelques dizaines à travers le territoire à pratiquer la pose de ce type de couverture prévue pour durer 30 à 50 ans, lorsqu'elle est mise en œuvre dans les règles de l'art. On utilise du roseau séché, serré en gerbes compactes pour ne pas laisser passer l'eau.

Les toitures végétales

Existants depuis plusieurs milliers d'années, utilisés par quelques pionniers aux États-Unis, ces couvertures destinées à des toits de faible pente ont fait un retour dans le nord de l'Europe depuis les années 1970, et commencent à s'implanter dans les pays latins. Particulièrement propices à l'absorption des chocs thermiques, ils sont privilégiés pour leur esthétique et leurs impacts écologiques : effets d'atténuation des pics de chaleur urbaine, zones-tampons lors de chutes de pluie, meilleure hygrométrie de l'habitation, absorption de CO2. Leur mise en œuvre présente un faible surcoût par rapport à des toitures plus classiques, et ils présentent l'avantage d'offrir une meilleure étanchéité.

Couverture transparente de verre

Construites pour amener de la lumière, la chaleur du soleil, ces couvertures appelées plus communément verrières sont devenues très en vogue, dès le XVe siècle sous la Renaissance italienne puis en Europe, pour vitrer les arcades des Orangeries des grandes domaines royaux puis les serres d’agréments au XIXe siècle. C’est aussi à cette époque que ce genre de couverture vit le jour pour protéger les halls de gares ferroviaires, de grands hôtels, d'exposition et musées, des grands magasins, les passages en galerie marchande et quelques grands palais (Palais du Reichstag, Grand Palais (Paris), etc.) ; le tout sur une superbe architecture métallique, le tout classé Monument historique.

Le matériau employé au début était le verre à vitre simple, connu des Romains mais fut peu répandu dans l’architecture civile jusqu’au XVe siècle. L’évolution des techniques allant vers des vitres « sandwich » composées de deux feuilles de verre collées sur un film synthétique améliora la résistance mécanique, la sécurité et permit de plus grandes surfaces vitrées. L’emploi de verre avec trame centrale métallique (sheds des toits d’usine), de verre organique, de résine comme pour les plaques en polycarbonate très répandues pour la couverture de Véranda par leur légèreté, leur pouvoir d’isolation et leur résistance aux chocs. Les techniques modernes et l’emploi de verre synthétique permettent d’élaborer des vitres teintées, opaques, cintrées, sur mesure, etc. L’aération des locaux peut être assurée par la mise en place de panneaux translucides sur les couvertures (Vasistas).

Les récepteurs d'eaux pluviales

Les récepteurs d'eaux pluviales[7] sont de deux types. Les gouttières (profilés commerciaux) et les chéneaux fabriqués à la demande en fonction d'un support préexistant.

Ils sont caractérisés par leur potentiel d'évacuation (débit en l/s) qui sera fonction de :

- leur pente, (minimum 0,005 m/m) ;

- de leur forme ;

- de leur section en cm² (en basse pente pour les chéneaux à développement variable) ;

- de la surface projetée des versants qu'ils desservent.

Le débit maximum admis étant de 3 l/min/m² (surface projetée). Leur raccord au réseau d'assainissement se fait par des tuyaux de descentes E.P. (eaux pluviales) cylindriques de différents diamètres ou carrés/rectangulaires de différentes sections (cm²). On considère que 1 cm2 de section évacue 1 m2 de surface au sol dans le cas d'un raccord cylindrique au récepteur. Dans le cas d'un raccord tronconique (entonnoir) cette valeur est ramenée à 0,7 cm2/m2. La capacité des ouvrages recueillant les eaux pluviales sera calculé en fonction de la projection au sol en m2 des versants considérés.

Ces ouvrages sont couramment appelés zingage ou zinguerie et sont du ressort du couvreur, du plombier ou du plombier-zingueur.

Technique de construction

Deux lignes de constructions sont cependant communes à toutes les techniques de pose :

- La ligne de niveau ;

- La ligne de plus grande pente (chemin que suit l'eau par gravité sur un versant).

Elles sont perpendiculaires. Les éléments d'une couverture seront toujours disposés selon ces lignes qui serviront aussi de base à tous les tracés de mise en œuvre.

Les rives

Les rives sont les lignes qui déterminent les limites géométriques d'un versant. Elles peuvent être intégrées au versant (passage de cheminée, fenêtre de toit, ventilation), à la jonction de deux versants ou à la limite d'une construction. On les classe et on les traite de différentes façons selon leur orientation par rapport à la ligne de plus grande pente.

Problèmes inhérents à l'étanchéité, à la durabilité et à la résistance des couvertures

L'un des problèmes majeurs à résoudre dans l'établissement des règles de mise en œuvre est la capillarité (remonté d'eau) entre les éléments. Il est déterminant dans le choix d'un type de jonction ou de la valeur du recouvrement. Les phénomènes dus à l'action du vent, surpression et dépression, les surcharges statiques (neige, glace) influent les supports et fixations. La condensation, l’incompatibilité électrochimique entre métaux ou entre métaux et matériaux (essences spécifiques de bois ou béton) compromettent la durabilité des ouvrages.

Couvreur

Une des grandes difficultés du métier de couvreur réside dans la façon de réaliser ces ouvrages selon qu'ils se trouvent à la jonction de versants ou pas.

Le travail du couvreur consiste donc :

- À choisir un matériau

- À choisir une technique de pose

- Tracer l'emplacement de chaque élément

- Façonner les matériaux

- Les mettre en place en respectant les règles d'étanchéité, de fixation et éventuellement de dilatation.

Critères de choix

Le choix d'un matériau se fait en fonction de multiples critères. Dans la majorité des cas, les collectivités territoriales imposent des types de toitures, en fonction des contraintes architecturales ou environnementales.

Le choix d'un matériau et/ou la réalisation d'une technique de pose se fera en fonction :

- De la pente du versant en % ou °

- De la projection au sol du versant considéré en m

- De sa situation géographique (zone climatique définie par les cartes prenant en compte la concomitance pluie/vent ou zone montagneuse, etc.)

- De sa situation géographique locale (site climatique)

- Des contraintes mécaniques neige et vent (règles et carte NV 65)

- Des contraintes environnementales locales (esthétiques, architecturales…)

- Trois zones climatiques

- La zone I, est constituée par tout l'intérieur du pays, par la côte méditerranéenne, et pour les altitudes inférieures à 200 m.

- La zone II, réunit la côte atlantique sur 20 km de profondeur et les altitudes comprises entre 200 et 500 m.

- La zone III, inclut la côte atlantique, de la Manche et de la Mer du Nord sur une profondeur de 20 km et les altitudes supérieures à 500 m.

- Trois situations

L'emplacement du bâtiment par rapport à l'environnement se superpose à la zone climatique.

- Un site protégé correspond à une construction dans le creux d'une cuvette entourée de collines sur tout le pourtour et ainsi protégée du vent.

- Un site normal, c'est une plaine ou un plateau présentant des dénivellations peu importantes.

- Un site est dit exposé lorsque les habitations sont sur le littoral jusqu'à une profondeur d'environ 5 km, sur le sommet des falaises, dans les estuaires ou baies encaissées et, à l'intérieur du pays, dans les vallées étroites et ventées, sur les montagnes isolées ou élevées.

Couverture en altitude

Les bâtiments de montagne (au-dessus de 900 m) d'altitude, nécessitent une « double toiture » composée de plusieurs couches. Les grandes différences de température extérieure/intérieure et nuit/jour provoquent des phénomènes de point de rosée (Condensation) et de gel/dégèle préjudiciable à la conservation des bâtiments.

- La condensation intérieure, souvent invisible, détériore les revêtements, provoque l’apparition de moisissures. Elle est le résultat de la faible température de l’intérieur des parois associée à un taux d'hygrométrie élevé.

- Le gel/dégel provoque la formation de stalactites extrêmement lourds à l'égout des versants, dangereux pour les passants et destructeurs pour les matériaux . Le phénomène est simple : chauffé par en dessous, la neige fond, coule entre le versant et la couche neigeuse puis regèle en passant sur les débordements de toiture à l'air libre donc froids. Des tonnes de glace peuvent ainsi s’accumuler.

La « double toiture » est le moyen le plus efficace pour contrer ces inconvénients. Le complexe :

- Un pare vapeur est disposé au plafond des pièces en sous-pente. Faisant barrage à la vapeur, il évite que celle-ci s’invite dans l'isolant et ne condense à l’intérieur de celui-ci.

- Au-dessus, l'isolant thermique évite l'abaissement de la température de la paroi. réduisant le risque de condensation intérieure.

- L'isolant est ensuite revêtu d'une étanchéité afin de le protéger des condensats de la couverture.

- Une lame d'air circule entre l'étanchéité et les éléments de toiture. Elle doit être à la température extérieure afin d'éviter le dégel/regèle. On mettra en œuvre dans de cas une ventilation linéaire "égout faitage".

- Enfin la couverture proprement dite est réalisée.

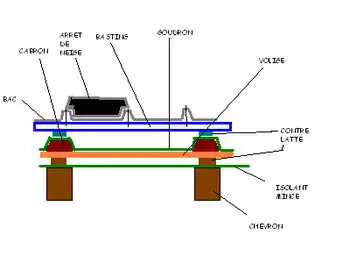

Dans l'ordre :

- Chevrons

- Isolant mince

- Contre latte

- Volige de 27 mm

- Cabrons

- Isolant goudronné

- Contre latte traitée autoclave

- Basting 4*10 traité autoclave

- Bac-acier non feutré tirfonné dans bac-acier + "arrêts de neige"

Règles et techniques de mise en œuvre

La conception et la réalisation des couvertures sont soumises aux règles de l'art, aux normes et avis techniques des organismes officiels ainsi qu'aux conseils de mise en œuvre des fabricants.

En France

La conception et la réalisation des couvertures sont soumises aux règles des DTU dans la série 40. En absence de normes officielles, les avis techniques (ATec) sont pris en compte.

- DTU 40.11 Couverture en ardoise

- DTU 40.13 Couverture en ardoises en fibres-ciment

- DTU 40.21 Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief

- DTU 40.211 Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat

- DTU 40.22 Couverture en tuiles canal de terre cuite

- DTU 40.23 Couvertures en tuiles plates de terre cuite

- DTU 40.24 Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal

- DTU 40.241 Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal

- DTU 40.25 Couverture en tuiles plates en béton

- DTU 40.35 Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier revêtues

- DTU 40.36 Couverture en plaques en aluminium pré-laqué ou non

- DTU 40.41 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc.

- DTU 40.44 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable

- DTU 40.45 Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de cuivre

- DTU 40.46 Travaux de couverture en plomb sur support continu

- DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales

Le vocabulaire du couvreur

Aux termes techniques de pose employés par le couvreur s'ajoutent des appellations de tuile à sceller ou à emboîtement qui servent à la finition, à la décoration et à l'étanchéité des toitures. Voici le vocabulaire principal pour mieux comprendre le langage de l'architecte, du constructeur ou du couvreur.

- Arêtier : ligne saillante formée par l'intersection de deux pans de toiture.

- Brisis : c'est la partie inférieure d'une toiture en combles à la Mansart.

- Cabrons : sur-chevrons de bois de profil trapézoïdal qui permet la création d'ondes sous revêtement souple. (expl : rouleau de goudron)

- Chanlatte : latte de bois biseautée, clouée sur les chevrons en rive d'égout de la toiture qui compense l'épaisseur de tuile qui manque au premier rang (le basculement). Elle peut être remplacée par un double liteau.

- Chatière : Éléments métallique ou de terre cuite destiné à la ventilation de la couverture et des combles.

- Coffine : (ou cofine) tuile ou ardoise cintrée dans le sens de la largeur.

- Doublis : double rang de tuiles ou ardoise, posé sur la chanlatte, qui compose la rive d'égout de la toiture. Appelé aussi battellement.

- Égout : bord inférieur d'un versant équipé souvent d'une gouttière.

- Faîtière : tuile demi-ronde ou angulaire qui recouvre la panne (poutre) horizontale, dite «faîtière», placée à la jonction des deux versants d'une toiture.

- Joint debout : technique de couverture des toits et façade en revêtement metallique étanche.

- Gambardière : tuile cintrée en creux dans le sens de la largeur.

- Gauche : tuile incurvée en longueur sur son bord gauche, dite "gauche à gauche" ou droit, dite "gauche à droite".

- Gironnée : tuile trapézoïdale pour la réalisation de tourelles, de tour ou de dôme.

- Lanterne : chapeau de ventilation qui finit une prise d'air, un évent…

- Liteau : baguette de bois clouée sur les chevrons qui reçoit les ergots de la tuile, communément appelé « latte à tuile ».

- Noue : arête rentrante entre deux pans de toiture.

- Pendante : tuile cintrée dans le sens de la longueur.

- Poinçon : élément de terre cuite décoratif qui couronne le point de rencontre d'un faîtage et des arêtiers, des arêtiers entre eux s'il n'y a pas de faîtage, ou le sommet d'un comble conique.

- Pureau : partie visible de la tuile ou de l'ardoise qui est entièrement mouillée par l'eau de pluie. Il correspond à l'espacement des liteaux.

- Rive : l'extrémité du toit côté pignon.

Articles connexes

Bibliographie

- Guides de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre : ouvrages de maçonnerie, charpente, couverture

Notes et références

- AQC, « Écran de sous-toiture : désordres possibles d’infiltration », sur https://qualiteconstruction.com/, (consulté le )

- AQC, « Maîtriser la migration de la vapeur d'eau dans les parois en rénovation », sur https://qualiteconstruction.com/, (consulté le )

- « liteaunage n.m. », sur https://www.dicobatonline.fr/, DICOBAT Obnline (consulté le )

- « voligeage n.m. », sur https://www.dicobatonline.fr/, DICOBAT Obnline (consulté le )

- « tuile n.f. », sur https://www.dicobatonline.fr/, DICOBAT Obnline (consulté le )

- Iwao Seiichi, Iyanaga Teizō, Ishii Susumu, Yoshida Shōichirō, Fujimura Jun'ichirō, Fujimura Michio, Yoshikawa Itsuji, Akiyama Terukazu, Iyanaga Shōkichi, Matsubara Hideichi, Dictionnaire historique du Japon - entrée « Kawara », (lire en ligne), p. 36

- Encadrés par la norme française DTU 40.05