Clou

Un clou est une pièce, généralement métallique, de forme allongée servant à fixer deux objets l'un à l’autre. Il est composé d’une extrémité plate, parfois élargie, nommée tête et d'un corps, se terminant par une forme pointue. Ils sont fabriqués par des cloutiers.

Histoire

Les clous les plus anciens ont été retrouvés en Mésopotamie ; ils servaient à fixer des feuilles de cuivre sur une statue datant de 3 500 ans av. J.-C. En effet, connu depuis l’Antiquité, Homère citait le clou comme cheville de bois dur unissant deux planches. Les Romains fabriquaient des clous en fer pour garnir les chaussures des soldats.

L'historien romain Tite-Live rapporte un rituel expiatoire pratiqué dans les premiers siècles de la République romaine à la suite de calamités publiques : un dictateur était nommé, qui devait planter un clou dans une paroi du Capitole[1]. Le conservatisme religieux des Romains et l'étrangeté incompréhensible de ce rite laisse présumer de son archaïsme, peut-être est-il antérieur à la fondation de Rome et d'origine indo-européenne, comme d'autres rites anciens des Romains.

Au Moyen Âge, les clous étaient fabriqués à la main par les cloutiers qui étiraient des tiges de fer dans différents orifices de diamètre décroissant. À l'époque, les clous étaient des objets onéreux, c'est pourquoi les charpentiers notamment leur préféraient les chevilles.

Les premières machines à fabriquer les clous furent brevetées en 1786 aux États-Unis par Ezekial Reed et en 1790 au Royaume-Uni par Thomas Clifford. Aux États-Unis l'arrivée sur le marché de clous bon marché va permettre l'émergence de la construction à ossature croisée dite « balloon frame ». De manière générale le clouage va souvent remplacer les méthodes traditionnelles d'assemblage en bois.

Aujourd’hui en France, il ne reste que cinq pointeries ou clouteries qui assurent la production d’environ 20.000 tonnes des 300 variétés de clous utilisées dans le pays, le reste de la production venant essentiellement de Chine. L’essor de cette fabrication industrielle se développa en Lorraine et dans les Vosges qui disposent des ressources hydrauliques nécessaires au fonctionnement des presses.

Généralement, on frappe sur la tête du clou avec un marteau afin d’enfoncer le corps dans le premier élément, l'extrémité pointue facilitant la pénétration. Il faut continuer à frapper jusqu’à perforation totale du premier élément et, enfouissement du corps dans le second élément. Cette ultime étape effectuée, on peut considérer les deux éléments fixés l’un à l'autre, autrement dit le premier est « cloué » sur le second.

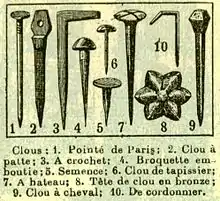

Types de clous

Clous pour fixation permanente

- Clou tête plate : En fer ou en acier doux, c'est le modèle le plus répandu pour associer 2 pièces de bois

- Clou tête d'homme : En fer ou en acier doux, pour des assemblages soignés car sa tête peut se dissimuler dans l'ouvrage au moyen d'un chasse-goupille.

- Clou pointe cassée: en acier trempé, il s'agit d'une aiguille sans tête de 30 à 35 mm de long utilisé pour accrocher discrètement des pièces fragiles (moulures décoratives de portes...)

- Clou à Béton: en acier trempé, il est de couleur noire. Ce clou ne se tord pas, il casse.

- Clou à tête demi-ronde : en aluminium, laiton, cuivre, il est souvent utilisé comme clou décoratif

- Clou cavalier ou crampillon: en acier doux, ce clou a la forme d'un U et, en agriculture, les pointes sont munies de barbe. Il permet de maintenir un câble, fil, ficelles, ils peuvent parfois être remplacés par des agrafes. (Aussi appelé "Vertigelle" en Ardennes).

- Clou semence (utilisé en tapisserie) : En acier bleuté, c'est le clou du tapissier. De petite taille, sa tige très effilée pénètre dans les bois les plus durs, pour maintenir les tissus.

- Clou torsadé est un clou dont la tige est torsadée, ce qui lui donne une meilleure prise

- Clou sans tête, (Clou à finir [fam.]; clou de finition au Canada) utilisé pour créer des assemblages plus discrets à l'aide d'un chasse-clou. Ces derniers sont également employés par les vitriers pour positionner les vitres sur les huisseries. On parle de finette pour des clous de très faibles diamètres.

- La carvelle est un type de clou utilisé en construction navale.

- Clou sur bande, dans le bâtiment on utilise les clous sous des formes les plus diverses et en particulier avec des cloueurs portatifs, ayant pour but principal de faire gagner du temps. Les charpentiers entre autres, utilisent souvent ce type d'outil.

- Clou calotin ou à tête large, clou de couvreur muni d’une tête large en galvanisée, rapportée pour maintenir les tôle de rive sur un toit, ou à tête large unique en cuivre pour la fixation de bande bitumée.

- Clou crantés, pour la fixation de deux pièces de bois au moyen de plaques perforées clouées.

- Clou à crochet : dont l’extrémité est à angle droit pour retenir un objet (barre à rideau par exemple).

- Clou à patte ou happe: dont la tête, droite ou en équerre, est aplatie et percée d’un trou pour passer un lien.

Types spéciaux

- Clous forgés : sont les premiers clous fabriqués manuellement par forgeage du bronze puis du fer. Comportent une grosse tête, généralement à quatre faces.

- Clous découpés, ou clous carrés, (cut nails en anglais) sont obtenus par le cisaillement d'une plaque de métal ce qui confère à leur tige une forme rectangulaire fuselée (qui s'amincit vers l'une de ses extrémités). La pièce de métal obtenue est cunéiforme et peut donc servir de clou. Ces clous sont encore très utilisés dans la construction navale en Afrique et sont obtenus par forgeage manuel à chaud d’un morceau de tôle découpée dans une vieille carrosserie de voiture[2].

- Clou de coffreur : utilisé pour la fabrication artisanale de coffrages de béton, il est équipé d'une double tête plate, ce qui permet de l'ôter aisément quand le béton est sec.

Les rebords affilés d'un clou découpé lui donnent une meilleure prise que celle d'un clou dont la forme de la tige est cylindrique. Pour cette raison, les clous découpés sont toujours utilisés dans certains domaines spécifiques comme la construction d'édifices, de bateaux, et de voies ferrées[3]. On les utilise aussi dans les projets de restauration d'artéfacts construits au temps où ce type de clou était répandu. Dans l'usage général, les clous découpés ont été remplacés par les clous de fil métallique au XXe siècle[4].

Clou cannelé

Il est utilisé pour clouer dans le métal, dans un forage qui n'est pas taraudé. Il peut être en acier ou Inox.

Clous de décoration

- Clou à garnir (utilisé en tapisserie) : en laiton poli il assure la finition soignée des objets, tapissés. Sa tête en forme de calotte sphérique recouvre les clous semences précédemment plantés. Généralement dorée. Ce clou se positionne avec un ramponneau, ou marteau de tapissier.

- Clou de décoration, utilisé pour embellir un objet telle une porte de bâtiment.

Clous de sécurité

- Clous anti-usure :

- plantés dans une porte ou un volet de bâtiment pour protéger ceux-ci des effractions par objet contondants (marteau, pique, hache,..) au Moyen Âge.

- Clous plantés sur le pourtour d’une boule de bois de pétanque pour la protéger de l’usure et des chocs[5].

- Clous à godasse ou à souliers : plantés sous la semelle pour la protéger de l’usure et dont l’entretien était la hantise des militaires qui les portaient.

- Clous d’alpiniste ou piton, planté dans la roche pour maintenir les cordages.

- Clous pour chaussures de sport, fixés en permanence sous la semelle pour améliorer les performances (crampons pour courses à pied, football) ou crampons rapportés pour le maintien sur la glace.

- Clous pour pneu, de petite taille pour les pneus anti-dérapants d’hiver, ou de grande taille pour les pneus utilisés pour les courses (moto, auto, vélo) sur neige ou glace.

- tapis clouté, barrière à clous tendue en travers de la chaussée, par la police, pour stopper les véhicules.

- Clous à plusieurs pointes, formés de 3 ou 4 pointes, déposés sur la chaussée pour stopper les véhicules poursuivants.

- Pointe anti-pigeon, montée sur bandes plastique, se colle sur le rebord de fenêtres ou d’édifices pour empêcher les volatiles de se poser et occasionner des dégradations.

- Passage clouté, pour la sécurité des piétons.

- Bande de roulement cloutée, éléments métalliques plantés sur les côtés de la bande de roulement pour signaler, grâce aux vibrations, que le véhicule dévie de sa trajectoire.

Types de fixation

- Fixation normale : le clou traverse les parties de bois à assembler

- Fixation avec rabat : La pointe du clou qui, par sa longueur dépasse des pièces à assembler, est rabattue de plusieurs manières :

- rabat simple : la pointe est pliée à 90° et rabattue (cloutage des semelles de chaussure, de fer à cheval,..)

- rabat en agrafe : la pointe est pliée en arrondi sur un objet métallique, puis enfoncée dans le bois.

- double rabat : la tête et la pointe sont rabattues sur les pièces assemblées empêchant tout mouvement de l’une par rapport à l’autre.

- Fixation par plaques perforées :

Expressions liées aux clous

- Moucher un clou : aplatir (épointer) légèrement la pointe d’un clou pour lui permettre de pénétrer le bois sans l’éclater.

- Clouage ou clouement : action ou manière de clouer.

- Cloutage : par exemple la manière de fixer le fer à la corne du pied d’un cheval. Décoration faite à l’aide de clous dont les têtes forment un dessin harmonieux.

- Clouter : dans un article de presse ou un reportage, écrire une partie de manière extrêmement claire et détaillée afin d'éviter une difficulté de compréhension sur un point complexe.

- Être cloué sur place ou cloué au lit : être immobilisé quelque part ou au lit.

- Ça ne vaut pas un clou : chose de peu de valeur.

- Mettre au clou : se débarrasser d’une chose sans trop de valeur ou la mettre au mont-de-piété.

- Maigre comme un clou.

- Un clou chasse l’autre : un ennui est chassé par un autre.

- Enfoncer le clou : exagérer un fait ou une situation.

- Le clou de la fête : (ou du salon, de la soirée) événement marquant dans une situation.

- Vieux clou : chose qui a perdu toute sa valeur (vieux vélo ou vieille auto,..)

- Compter les clous de la porte : attendre derrière une porte.

- Planter son clou : asseoir sa situation, s’établir définitivement quelque part.

- River son clou à quelqu’un ou lui clouer le bec : lui répondre de manière qu’il n’ait aucune réplique à faire.

- Clou de rue : affection au pied d’un cheval causée par un clou perdu sur la chaussée.

- Ne tenir ni à fer ni à clou : ne tenir à peu ou à rien du tout.

- Suspendre un objet au clou : se débarrasser d’un objet en l’abandonnant ou en l’accrochant derrière une porte.

- Être au clou : prendre des jours de salle de police ou de prison pour un militaire.

- Passage clouté : passage piéton de nos villes qui, à une certaine époque, était délimité par de gros clous à tête ronde enfoncés dans les intervalles des pavés

- Être dans les clous : être conforme à la règle ou la loi.

- Clou en médecine désigne un abcès ou un furoncle.

- Être cassé comme un clou : expression du Québec voulant dire on n'a plus un sou

Dans la culture populaire

- L'expression « des clous ! » signifie « pas grand chose », « rien du tout » ou « pas question »[6]

* Dans les Ardennes belges, on frottait un bouton (furoncle ou abcès) avec un clou qui était ensuite planté dans un arbre pour en évacuer la douleur. D’où des arbres à clous, qui sont encore visibles çà et là dans les campagnes.

- Attention à ne pas confondre clouer[7] et clouter[8], le premier désignant l'action de fixer avec des clous, le second de garnir (décorer) avec des clous.

Télévision

Dans le jeu Fort Boyard, l'une des épreuves classiques de la phase des duels consiste à enfoncer un clou dans un billot de bois, chaque personne frappant un coup de marteau en alternance avec l'autre. Celui qui parvient à enfoncer le clou le premier de telle manière qu'il ne dépasse plus du billot remporte la manche[9].

Annexes

Voir aussi

- Musée du clou à Saint-Cornier-des-Landes[10].

Articles connexes

- Système de fixation

- Vis et écrou ; vis-écrou

- crampon (fixation)

- crampons

- Clouterie Rivierre

Liens externes

Notes et références

- Tite-Live, Histoire de Rome, livre VIII, 18

- Chantier naval au village des pêcheurs au bord du Niger à Mopti au Mali

- Glasgow Steel Nail - What are cut nails?

- Artefacts Canada

- Musée de la fabrication des boules de pétanque cloutées à Aiguines

- « Des clous ! », Dictionnaire, sur langue-francaise.tv5monde.com (consulté le ).

- « Marteaux : règle du jeu », sur fort-boyard.fr (consulté le ).

- Informations sur le site officiel de la commune.