Course à pied

La course à pied est, avec la marche, l'un des deux modes de locomotion bipèdes de l'être humain. Caractérisée par une phase de suspension durant laquelle aucun des deux pieds ne touche le sol, elle permet un déplacement plus économe en énergie que la marche pour des vitesses allant d'environ 6 km/h (ultrafond) à plus de 40 km/h (sprint). Outre sa fonction locomotrice, elle est principalement pratiquée comme sport dans le cadre de l'athlétisme et en tant qu'exercice physique.

Histoire

La course aurait pour origine la capacité acquise depuis au moins quatre millions et demi d'années par les Australopithèques à marcher debout sur leurs deux jambes dans les arbres, Australopithèques issus peut-être d'un primate primitif lui aussi bipède de 15 millions d'années[1]. Cette bipédie a été utilisée occasionnellement pour se déplacer dans les arbres mais de manière permanente pour la marche et la course.

Contrairement à la marche, et au trot et galop des quadrupèdes, elle présente une efficacité énergétique peu dépendante de la vitesse (environ 200 mL d'oxygène par kilogramme et par kilomètre), ce qui permet un grand éventail de vitesses de locomotion. La course fait de l'être humain un piètre sprinter en comparaison des mammifères quadrupèdes mais lui confère une grande endurance, absente chez les autres primates et rare chez les mammifères[2]. Ces capacités seraient liées à une évolution anatomique apparue dans le genre Homo, la question de savoir si l'apparition de l'endurance à la course est un trait de l'évolution ou un effet collatéral de celle-ci reste ouverte[3].

La théorie proposée considère que le genre Homo s'est spécialisé dans la course de fond et que la course en est issue : le passage de la quadrupédie à la bipédie ayant fait perdre la possibilité de courir sur une faible distance à la vitesse la plus rapide possible, le genre Homo a développé la course d'endurance, il y a environ deux millions d'années, pour pratiquer le charognage puis la chasse à l'épuisement. La chasse à l'épuisement est très coûteuse en énergie, le charognage des débuts a permis à l'homme d'accéder à un régime plus riche en protéines et en lipides (graisses). Ce régime lui a apporté suffisamment d'énergie pour pouvoir être endurant et suivre ses proies jusqu'à ce qu'elles soient trop épuisées pour fuir. Cette aptitude a été permise par vingt-six adaptations morphologiques et anatomiques telles que le développement du ligament nuchal et des muscles fessiers, la multiplication de glandes sudoripares sur toute la surface du corps (contrairement à la plupart des animaux et mammifères), la rotation des épaules indépendamment de la tête et l'accroissement d'organes absorbant les chocs (tendon d'Achille, articulations du pied et du genou, disques vertébraux, long pied avec une grande voûte plantaire mais des orteils plus courts pour résister aux forces de tension générées par la course), etc[3].

Les compétitions de course à pied sont nées lors des fêtes religieuses antiques de diverses régions telles que la Grèce, l'Égypte, l'Asie et dans la vallée du Rift en Afrique. Les Tailteann Games, festival sportif d'Irlande fondé d'après la légende au XIXe siècle av. J.-C., sont l'un des premiers témoignages de course de compétition[4].

La sédentarité de l'homme et l'établissement des civilisations antiques a fait de la course à pied un entraînement d'abord militaire, pour préparer les armées au combat. La Grèce antique a lié l'épreuve de la course à pied aux cérémonies religieuses dans le cadre des premiers jeux olympiques[5]. Les athlètes se mesuraient en temps de paix pour démontrer leurs performances physiques aux dieux. Notre époque moderne consacrée à la performance physique et au loisir a codifié certaines courses dans les disciplines d'athlétisme. La course à pied est devenue pour nombre de personnes un loisir ne suivant pas nécessairement les épreuves standards mais permettant un entretien de la santé ou un challenge personnel. L'avènement des technologies embarquées, comme les smartphones, permet récemment l'apparition de nouveaux athlètes spécialisés dans des courses non conventionnelles et suivant des entraînements de haut niveau. Ces athlètes visent des courses d'ultrafond, des trails sur des distances de plusieurs dizaines de kilomètres, voire au-delà de 100 kilomètres. De ces défis personnels, sont apparues de nombreuses courses sur route ou sur chemin, organisées par des associations ou des communes, s'adressant également à des coureurs suivant un entraînement plus léger. Cela conduit au XXIe siècle à une démocratisation de la course à pied[6].

La course à pied au sens de l'athlétisme

La course à pied est un sport consistant à courir sur des distances plus ou moins longues. Les compétitions peuvent se pratiquer sur une piste d'athlétisme, sur route ou sur divers terrains naturels. En France, les compétiteurs doivent être licenciés ou fournir aux organisateurs un certificat médical d'aptitude pour des raisons d’assurance.

Selon les distances parcourues et la vitesse, le type d'effort fourni est différent, il y a :

- les courses en aérobie, l'oxygène (par l'ATP) nécessaire aux muscles est fourni majoritairement par la respiration cellulaire (par exemple une course lente sur 10 km) ;

- les courses en anaérobie, l'oxygène (par l'ATP) nécessaire aux muscles n'arrive pas en quantité suffisante, la VO2max (débit maximum d'oxygène qu'un individu peut inspirer) est donc atteinte. Pour alimenter suffisamment le muscle en énergie, le glycogène (du glucose transformé, stocké dans le foie et les muscles) est consommé. Après son utilisation, il est oxydé via l'acide pyruvique en tant que métabolite intermédiaire, et est transformé en acide lactique, qui produit aussi de l'énergie (partielle) par sa fermentation, mais qui empêche à un moment donné de continuer l'activité anaérobie, le taux de calcium dans les muscles devenant trop élevé (par exemple une course rapide sur 200 m).

Les athlètes de course à pied évaluent régulièrement leur consommation maximale d'oxygène (VO2max) et leur vitesse maximale aérobie (VMA), qui sont deux indicateurs de performance leur permettant d'ajuster leur entrainement. La VO2max indique la quantité maximale d'oxygène que l'organisme est capable d'absorber[7]. La VMA est la vitesse à partir de laquelle la consommation d'oxygène est maximale soit VMA = vVO2max[8].

Les courses sur piste vont du 50 m au 10 000 m, les courses de cross-country, de 4 à 12 km. Les courses sur route peuvent être de n'importe quelle distance, mais les distances courantes sont le 5 km, le 10 km, le semi-marathon (21,097 km) et le marathon (42,195 km). L'épreuve de 100 km est une épreuve de course à pied appartenant à la famille du grand-fond. Le plus mythique des 100 km français, discipline assez confidentielle (moins de 2 000 coureurs), est celui de Millau.

Les compétitions de course à pied, sur piste ou sur route, sont soumises, pour la France, aux règles de la Fédération française d'athlétisme (FFA) et à l'international par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF). Elles sont ouvertes au handisport. D'autres fédérations sont concernées par les épreuves multi-disciplines, comme le triathlon, le pentathlon moderne, le raid nature et la course d'orientation (course et lecture de carte).

Courses de sprint

Le sprint regroupe les courses à pied au cours desquelles le sprinteur doit courir sur une faible distance à la vitesse la plus rapide possible. Le sprinter, outre des aptitudes physiques particulières, doit développer une séquence de mouvement et de posture conditionnant la vitesse finale qu'il atteint. Un athlète travaille :

- sa technique de départ en starting-blocks ;

- sa réactivité au coup de feu ou autre signal donné, dans toutes sortes de postures ;

- dans les premières foulées, la stabilisation de sa vitesse ;

- tout au long de la course, à produire de la vitesse (verticalité-horizontalité), à basculer et à créer de la vitesse (économie).

Toutes ces phases sont travaillées dans le but d'obtenir la course parfaite. Le travail peut aussi se réaliser en binôme pour obtenir la meilleure position et toujours viser le meilleur gain de temps global.

Courses de demi-fond

Le demi-fond regroupe l'ensemble des courses d'athlétisme comprises entre le sprint et le fond (de 800 m à 3 000 m) et qui se déroulent dans une enceinte sportive ou extérieure. Seuls le 800 m, le 1 500 m, et le 3 000 m steeple sont au programme des Jeux olympiques. Il est primordial qu'un coureur de demi-fond ait la possibilité d'enchaîner des accélérations rapides, fasse preuve d'une grande concentration et réactivité durant l'épreuve où ses muscles sont sollicités tout au long du parcours, d'une maîtrise de sa respiration et enfin ait mis en place une tactique de course.

Courses de fond

La course de fond est une activité d'endurance qui requiert un bon équilibre énergétique et une forte volonté mentale. Les courses de fond s'effectuent sur des distances supérieures à 3 000 m comme le 5 km, le 10 km, le cross-country, le semi-marathon et le marathon. Le cross-country a lieu en campagne. En raison de la diversité des conditions et des lieux, il n'y a pas de record mondial dans cette discipline. Les courses de cross-country dépassent rarement 15 km.

Courses d'ultrafond

Pour toutes les courses supérieures au marathon, l'appellation est le grand fond et même l'ultrafond. Les courses de fond peuvent se dérouler, non sur une distance imposée, mais sur un temps imposé. Il s'agit alors d'une épreuve de durée, comme les courses de 24 heures ou de 6 jours. Concernant les épreuves de distance, les plus populaires sont les courses de 100 km, avec plus de 300 manifestations à travers le monde chaque année (416 en 2016[9]).

Techniques de fond, demi fond et ultra fond

Le coureur de fond vise à potentialiser l'énergie qu'il dégage pour chaque foulée. La course doit être la plus efficace possible. Les efforts de la course sont orientés sur la foulée et l'économie maximale d'énergie. Une foulée pas assez efficace ou une position trop en avant ou en arrière, ou encore par des gestes inutiles des bras, sont autant de paramètres qui peuvent être améliorés. Il peut y avoir une perte d'énergie ou simplement trop d’énergie dissipée lors de l’impact sur le sol. En plus du travail d'endurance, le travail de posture permet un gain de temps appréciable sur le chronomètre général.

Compétition

- La compétition est le point d'aboutissement de l'entraînement, la confrontation avec l'autre ou avec ses performances précédentes, pour l'amateur. C'est le lieu où se joue la notoriété, le salaire et les contrats des professionnels (voir sport professionnel, économie du sport).

- Avant la compétition, il est recommandé de ne pas manger durant les 3 heures qui précèdent, et de boire une gorgée d'eau toutes les 15 minutes pour ne pas se déshydrater.

- Le coureur se présente au départ muni de son dossard. Ce dernier est fixé par des épingles de sûreté, sur le dos pour les courses jusqu'au 400 m, sur la poitrine pour les courses supérieures au 400 m, ceci pour favoriser la lecture des juges. En effet, les coureurs de sprint une fois passés la ligne d'arrivée se présentent de dos aux juges (course en couloirs). Par contre, les coureurs de fond et de demi-fond sur piste passent la ligne d'arrivée plusieurs fois de face et sont ainsi vus de loin par les juges chargés du classement (course en peloton).

- Après la compétition, il est recommandé de se réhydrater.

Entraînement

- La course se pratique le plus souvent à l’extérieur. Sauf dans les communes dotées de stade couvert, le coureur est tributaire de la météorologie, mais une tenue adaptée permet de courir par tous les temps. Un bonnet, des gants et un sweat-shirt, ou un coupe-vent suffisent pour supporter des températures négatives. Une casquette et une bouteille d’eau dans un petit sac suffisent par une chaleur inférieure à 30 °C.

- Les séances sont très variées. Une séance peut se dérouler au moins en trois temps : échauffement à faible vitesse, séance spécifique puis étirements et récupération à faible vitesse. De nombreux types de séances existent et peuvent se pratiquer en alternance: fartlek, fractionné en blocs identiques ou en pyramide, PPG (préparation physique générale), côtes, seuil anaérobie, sortie longue (endurance), décrassage (endurance lente), séance en anaérobie lactique, musculation.

- En club, l'encadrement est fait par des éducateurs sportifs diplômés ou non. Pour les coureurs non licenciés, des revues spécialisées proposent des plans d'entraînement selon les objectifs fixés (niveau de l'athlète, distance visée, nombre de séances hebdomadaires).

Équipements

- La course exige très peu d'équipement : un short (préférer des équipements assez près du corps afin d'éviter tout risque d'irritation dû à la transpiration), un tee-shirt, et une paire de chaussures de sport, et pour la course sur piste des chaussures à pointes de longueur variable selon les terrains, sans oublier les chaussettes qui sont également très importantes au niveau de l'hygiène et de la santé du pied (éviter toute chaussette en coton et préférer des chaussettes coupées avec des matières transpirantes afin de permettre l'évacuation de la transpiration, mais également les bas de contention afin de faciliter la récupération). L'époque des coureurs en pantalon, un mouchoir sur la tête (voir Michel Théato en 1900) est révolue. Ce sont les chaussures de course sur route qui ont fortement progressé techniquement depuis les années 1970 (boom du jogging). Les chaussures sont devenues spécifiques du point de vue anatomique (coureur lourd, pronateur, supinateur, plusieurs largeurs de pied, demi-pointure) ou du point de vue de l’utilisation (compétition donc plus légères mais fragiles, tous-terrains donc crantées et plus lourdes, montantes pour la course d’orientation). Récemment, les chaussures minimalistes ont fait leur apparition. Ces chaussures à semelle moins épaisse permettent au coureur de mieux sentir le sol et ainsi, d'optimiser le comportement naturel de modération des impacts. Les coureurs anonymes paient assez cher cet équipement tandis que les coureurs les plus connus sont sponsorisés par les marques. Les lunettes ont fait leur apparition dans l’équipement pour la protection contre le vent, les insectes et l'isolement psychologique (concentration). Pour les coureurs de haut niveau, c'est aussi un accessoire d'affichage du sponsor, comme le tatouage temporaire. En même temps que les chaussures, le textile a évolué, le traditionnel coton laisse la place à des matières respirantes et légères tel le Gore-Tex, et à des coupes de plus en plus techniques.

- Voir équipementier sportif: Adidas, Asics, Brooks, Compressport, Diadora, Inov-8, Kalenji, Karhu, Mizuno, New Balance, Nike, Puma, Reebok, Saucony, Skechers.

Matériel

- Le coureur utilise parfois un cardiofréquencemètre[10], ou une montre qui signale les temps de passage par des bips. Le cardiofréquencemètre permet d'estimer approximativement la quantité de calories dépensées, à partir de la fréquence cardiaque moyenne, minimale et maximale atteinte[11].

- Pour calculer la distance parcourue, le plus simple est de courir sur un terrain mesuré au préalable, certains coureurs utilisent un podomètre et de plus en plus le GPS. De nouveaux dispositifs grand public voient le jour chez certains grands équipementiers comme les kits Nike+iPod (Nike) et miCoach (Adidas) qui permettent, entre autres, un suivi des distances parcourues. Des sites proposent de calculer la distance d'un parcours à partir de cartes satellites[12].

- Le tapis roulant est une pratique d’intérieur, même si l’oxygénation est souvent insuffisante dans les salles.

- La chaussure de course à pied est utilisée pour protéger le pied. Selon la qualité, elle est étudiée pour prévenir les blessures en diminuant les chocs sur le squelette du coureur. Certains coureurs portent des chaussures minimalistes. Une chaussure minimaliste est une chaussure interférant avec les mouvements naturels du pied, par sa grande flexibilité, son faible dénivelé, son faible poids, sa faible épaisseur au talon et l'absence de technologies de stabilité et de contrôle du mouvement[13].

Vitesse, chronométrage et test

- La vitesse est la distance parcourue divisée par le temps. Elle dépend de deux facteurs principaux, l'amplitude et la fréquence de la foulée. L'amplitude varie de moins d'1 m (à 7 km/h environ) à plus de 2,20 m (à 25 km/h). La fréquence varie de 3 à 5 foulées par seconde. La vitesse moyenne sur une épreuve dépend du style (rendement énergétique), de la tactique (respect du train), des capacités physiologiques acquises à l'entraînement (efficacité neuro-musculaire) et de la motivation (dépassement de soi, reconnaissance, encouragement des supporters). La course étant principalement un déplacement en translation, le geste actif est recherché le plus possible dans l'axe du déplacement. Les flexions, les rotations du corps sont évitées, pour cela un travail technique est fait ainsi qu'un bon gainage. Voir aussi l'article Mouvement (anatomie).

- Voici quelques ordres de grandeur en termes de vitesse

| Vitesse en min/km | Vitesse en km/h | Temps au 10 000 m | Temps au marathon |

| 3 | 20 | 30 min | 2 h 6 min |

| 4 | 15 | 40 min | 2 h 48 min |

| 5 | 12 | 50 min | 3 h 31 min |

| 6 | 10 | 1 h | 4 h 14 min |

- Le chronométrage est manuel (au 1/10 de s) ou électrique (au 1/100 de s). L'écart entre le temps manuel et le temps électrique pour comparer des records est de 24/100 de s. Sur route les coureurs sont dotés d'une puce électronique, le chrono se déclenche au passage de la ligne de départ et s'arrête à la ligne d'arrivée.

- Test pour coureurs ou non coureurs :

- Pour les coureurs de haut niveau ou âgés, un test à l'effort, voire un électrocardiogramme est utile pour le dépistage de malformations.

- Pour les candidats à des concours, la course est souvent utilisée pour tester l'aptitude physique générale : voir test de Cooper.

Distance, genre et catégories

- Les distances évoluent pour des raisons de physiologie, de mode ou de norme. Pour des raisons physiologiques (épreuves lactiques) par exemple le 400 m est interdit aux moins de 16 ans, et le 600 m a été supprimé. Le 25 km a disparu dans les années 1990, lui, au profit du semi-marathon, et le 10 km s'est développé. Il y a un âge plancher pour participer aux courses sur route. Les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas participer à celles de plus de 5 km pour des raisons de croissance osseuse.

- Les épreuves en yard ou en mile ont été petit à petit remplacées par les distances proches en mètres ou kilomètres, maintenant la norme internationale.

- La course sur route est une des rares disciplines sportives qui pratiquent la mixité des genres (féminin et masculin). Le classement s'établit en trois catégories: le scratch (classement général), le classement des hommes et le classement des femmes. Les dotations sont en revanche souvent plus faibles pour les podiums féminins que pour les masculins.

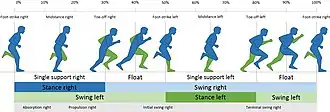

Le cycle de course

La course à allure régulière peut être caractérisée par un cycle de jambes qui se répète à l'identique. Ce cycle de course fait ainsi référence à l'intervalle de temps et de distance entre deux positions identiques des membres inférieurs. Il est « caractérisé par sa longueur et sa durée et peut être lui-même décomposé en deux foulées symétriques droite et gauche correspondant au passage de l'appui d'un pied sur l'autre[15] ».

Le geste du coureur est différent selon l'allure. La phase d'appui débute au contact du pied avec sol : appelée attaque du pied[16], cette sous-phase est caractérisée par trois principaux types de poses de pied (attaque talon appelée aussi phase taligrade, attaque médio-pied et attaque avant-pied appelée également attaque digitigrade)[17]. La propulsion débute une fois que le talon décolle du sol, et se termine au moment où les orteils quittent à leur tour le sol. En sprint, le contact au sol est rapide, impulsif, l'avant-pied à plat, en mouvement de griffé.

La foulée peut être rasante ou aérienne, mais la force de propulsion est transmise au moment du contact au sol, donc la suspension est un moment non moteur. Toutefois, il est nécessaire de coordonner en permanence le mouvement des bras en opposition du mouvement des jambes. La jambe d'appui crée le mouvement du cycle arrière, la jambe libre crée le mouvement du cycle avant. La position idéale du corps est en angle très léger en avant de la verticale, en extension non cambrée. La fluidité est le compromis entre la poussée verticale, le mouvement alternatif proche de la rotation (des bras et jambes) et le mouvement général en translation vers l'avant. Il existe donc deux phases différentes dans la foulée :

- La propulsion : Le pied arrière est en appui au sol, les articulations cheville, genou, hanche sont sollicitées, le bras opposé est en avant. Cette phase est puissante, les muscles sont en tension, la cuisse propulse vigoureusement, le dos reste gainé. Le pied avant est en l'air.

- La suspension : La jambe avant est en l'air, le genou va loin, puis le pied se prépare au contact au sol, le bras opposé est en arrière en équerre.

La respiration du coureur

La respiration du coureur est un élément important dans l'apport d'énergie, car l'oxygène est nécessaire pour transformer le glycogène en ATP qui est l'énergie du muscle. Seul le 100 mètres peut se courir en apnée sans garantie d'ailleurs d'un résultat rentable. Sachant que la filière anaérobie lactique dure au maximum trois minutes, le coureur doit caler sa respiration adéquate (inspiration, expiration) dès le début de la course. Les plus grandes capacités pulmonaires sont de 7 litres, mais le rendement en course dépend plus encore de la VO2Max.

Effets positifs et négatifs

- À dose raisonnable, la course à pied est bénéfique au plan physiologique et psychique. Une pratique régulière améliore la condition physique, l'état cardiovasculaire, la vitalité, dynamise le système immunitaire, augmente la masse osseuse, donc protège des risques d'ostéoporose, surtout pour les femmes âgées, stabilise les fluctuations hormonales, améliore l'humeur, lutte contre la dépression et améliore la confiance en soi, réduit l'anxiété, aide à la perte de poids et affine la silhouette. De nombreuses études scientifiques prouvent que l'affirmation « courir est bon pour la santé » est réelle[18].

- Effort légèrement souffrant, la course à pied provoque la libération dans le cerveau d'un cocktail moléculaire (endorphines, endocannabinoïdes…) qui ont un effet anti-douleur et provoquent une sensation d'euphorie. Le premier effet d’une bonne séance de course à pied, c’est une sensation agréable de bien-être. Celle-ci survient pendant l’activité et se prolonge même après la séance. Cette sensation est notamment due à la production d’endorphines, un groupe de neurotransmetteurs dont la structure est très proche de la morphine et qui constitue un puissant antidouleur. Grâce aux endorphines[19], on peut donc continuer à courir et à fournir un effort tout en ressentant du plaisir, voire de l’euphorie. Lorsque l’on court, le corps sécrète des endorphines au bout de quelques minutes seulement. L’avantage, c’est que cette sécrétion ne cesse pas dès qu'on s’arrête de courir.

- La pratique régulière de la course à pied n'engendre que peu de croissance musculaire en soi. Les muscles fessiers sont plus sollicités que lors d'une simple marche ainsi que le chef médial du muscle gastrocnémien et le soléaire, mais le principal objectif de cette activité, lorsqu'on la considère sur le plan sportif, c'est l'amélioration de la performance cardiovasculaire. Le rythme cardiaque s'habitue à être plus sollicité. Le principal bénéfice sportif de la course à pied est en enfilade : il améliore les performances cardiaques de moyenne et de longue durée (l'endurance) permettant ainsi de pouvoir exercer d'autres types de sports, et donc de faire d'autres efforts musculaires qui, eux, renforcent la masse musculaire.

- Sur le plan physique, à trop forte dose, les nombreux chocs au sol entraînent des troubles. En effet, même suivi médicalement le corps souffre, il reçoit plus de 40 000 impacts par semaine pour un coureur qui pratique 3 séances de 2 heures à 10 km/h. Ceci entraîne des troubles mineurs (crampe, point de côté, contracture) ou plus importants (tendinite, pubalgie, fracture de fatigue). Pour les femmes, outre ces phénomènes, une trop grande pratique augmente le risque d'aménorrhée et d'anorexie.

- Sur le plan psychique, dans la plupart des cas la course de fond fait appel à une solide et saine autosuggestion, mais la grande répétition de ce geste pendulaire débouche dans des cas extrêmes vers une anesthésie hypnotique. Le coureur inconscient de son état peut subir une déshydratation, un coup de chaleur, voire une syncope ou pire un coma. L'obligation de courir qui dépasse ainsi la volonté consciente de l'athlète relève d'un comportement de dépendance (toxicologie) et de surentraînement. Voici une citation de Frank Shorter, médaillé olympique en 1972, diplômé de Yale en psychologie et spécialisé en médecine : « Les psychologues ont constaté que lorsqu'ils couraient, les athlètes se plaçaient généralement dans un état particulier : l'association ou la dissociation. En dissociation, un athlète laisse son esprit vagabonder et la course a tendance à passer très vite. Courir avec un baladeur est un bon exemple de dissociation. L'association, elle, privilégie la tâche à accomplir. L'athlète est « présent » mentalement et se concentre sur ses performances, comme lors d'un sprint. ».

- Il a longtemps été admis que la course à pied augmentait l’arthrose du genou. L’impact au sol, important et répété, créerait des lésions sur le cartilage qui deviendrait à la longue irréversibles. La réalité est tout autre. En effet, plusieurs études récentes ont démontré que les coureurs n’ont pas plus d’arthrose que les non-coureurs[20]. Blaise Dubois, expert en prévention des blessures en course à pied, explique : « Le cartilage rotulien des coureurs est plus épais et plus résistant que celui de leurs confrères sédentaires. Cela s’explique par le simple fait que leur tissu s’est adapté au stress mécanique. Dans la mesure où le stress appliqué est progressif et qu’il ne dépasse pas la capacité d’adaptation du tissu, un remodelage tissulaire positif se fera. En d’autres mots, le tissu cartilagineux, qui est un tissu vivant, se reconstruira plus qu’il ne se dégradera. Une force d’impact excessive pourrait avoir une certaine influence sur le degré de stress cartilagineux et conséquemment sur sa dégénérescence. L’absorption de la chaussure ou la mollesse de la surface ne changeront par contre pas le stress d’impact appliqué sur le squelette, contrairement aux mécanismes intrinsèques qui jouent un rôle essentiel (courir en douceur !). Par contre, le cartilage blessé de façon traumatique aurait un potentiel de réparation très limité. Pour cette raison, certains sports où les lésions traumatiques par torsion et contacts physiques (soccer, football, etc.) sont plus fréquentes présentent une incidence d’arthrose plus élevée. »[21]

- De même, il est parfois constaté après un arrêt brutal de l'entraînement pour les sportifs de haut niveau, des phénomènes de manque.

La course à pied au sens du mode de déplacement

- La course à pied est globalement une forme accélérée de la marche. Le terme marche à pied est un pléonasme même s'il est largement répandu et accepté, alors que le terme course à pied différencie la course humaine de toutes les autres formes :

- Courses en véhicule : courses cyclistes, courses automobiles, etc.

- Jeux de course : la course pour les enfants est d'abord un jeu (jeu du loup). Les adultes continuent de jouer à la course : voir les courses de garçon de café, course déguisée qui tient plus du défilé ludique et artistique, ou des marathons en marche arrière. Souvent de vrais talents sportifs sont nécessaires pour les réaliser (voir marathon de Londres, Médoc ou Joggling).

- Mécaniquement, la course est le mode de locomotion naturel de l'être humain après la marche. Ce déplacement consiste en appuis alternatifs sur les jambes, en position debout et en ayant au plus un point d'appui en contact avec le sol. Il y a donc une alternance de propulsion au sol et de suspension en l'air, la phase de suspension étant absente de la marche.

Usage en milieu militaire

_Division_24%252C_sprints_during_the_run_portion_of_the_Marine_Corp._Combat_Fitness_Test.jpg.webp)

La course à pied est, avec la marche, un des exercices de base pratiqués par les militaires dans la plupart des armées du monde, depuis de longues années. Elle permet d'augmenter la capacité offensive par une attaque rapide dans un environnement tactique, générant un effet de surprise, mais également d'accroître la capacité de repli. La course à pied est donc un exercice fondamental pour la survie du soldat. Praticable sur pratiquement n'importe quel terrain, cet exercice a également une vocation à développer la musculation et l'endurance, de la même manière que le font les pompes.

La course (mythe et fiction)

- Au même titre que la marche par son mode répétitif peut avoir une dimension psychologique en créant un état de conscience particulier, la course a aussi ses adeptes (voir le peuple des tarahumaras).

- Des hommes se sont mis à courir pour une cause en recueillant de l'argent. Voir Terry Fox.

- De nombreux héros courent pour fuir (s’ils sont la proie) ou rattraper (s’ils sont le chasseur). Le héros peut passer d'un rôle à l'autre, tantôt fuyant, tantôt rattrapant quelque chose ou quelqu'un. Parmi les films, citons : Cours, Lola, cours, La Mort aux trousses, Marathon man, Le Fugitif, 58 minutes pour vivre, ou Forrest Gump. La notion de poursuite au cinéma s'est ensuite étendue aux scènes de course-poursuite avec des moyens de locomotion les plus variés. Le film La Cité de la peur contient même une parodie de course-poursuite à pied puisque le bruitage des chaussures est remplacé par des bruits de pneus et un joggeur "dérouté" explose comme une voiture.

- Il y a les films d'athlétisme dont le héros est un coureur : Les Chariots de feu, Ralph, Endurance ou La Solitude du coureur de fond.

Notes et références

- Yvette Deloison, La Préhistoire du piéton : essai sur les nouvelles origines de l'homme, Paris, Plon, , 238 p. (ISBN 2-259-19756-6)

- Michel Dufour, La Gazelle et l'Athlète : Les qualités physiques tomme III : L'endurance, Chavéria, Volodalen Editions, , 205 p. (ISBN 978-2-9522069-9-0), p. 59.

- (en) Bramble DM et Lieberman DE., « Endurance running and the evolution of Homo. », Nature, vol. 432, no 7015, , p. 345-52 (PMID 15549097, DOI 10.1038/nature03052, lire en ligne [PDF], consulté le )

- (en) « Running As Sport », sur planetseed.com.

- « Les coulisses d’Olympie : découvrez les secrets du site des Jeux Olympiques de l’Antiquité », sur Comité international olympique, (consulté le ).

- « Aude : la course à pied, un loisir en pleine croissance », sur lindependant.fr (consulté le ).

- « Qu'est-ce que la VO2 max ? », sur www.sport-passion.fr (consulté le )

- Niko, « Test VMA : comment et pourquoi calculer sa VMA (Vitesse Maximale Aérobie)? », sur Running Addict, (consulté le )

- Jürgen Schoch, « DUV - Données de base des résultats 2016 : 100 km », sur statistik.d-u-v.org (consulté le )

- « -Le cardiofréquencemètre pour un entrainement optimal », sur entrainement-sportif (consulté le )

- « Peut on faire confiance au compteur calories de sa montre ? », sur Sport equipements, (consulté le )

- « Calcul d'itinéraires », sur Calcul d'itinéraires (consulté le )

- « Vos chaussures de course sont-elles minimalistes? », sur La Clinique du Coureur (consulté le )

- En fonction de la vitesse et de la distance du sprint, le choc de l'atterrissage « représente une force comprise entre deux et demie et cinq fois le poids du corps ». Cf Ian Jeffreys, Kévin Daumié, David Pellier, Développer la vitesse, Edit.4Trainer, , p. 13.

- Fabien Leboeuf, Achard F Leluardière, Patrick Lacouture, Jacques Duboy, « Etude biomécanique de la course à pied », Podologie, vol. 27, , p. 3 (DOI 10.1016/S0292-062X(06)44220-3).

- L'attaque de pied fait l'objet de nombreuses études qui font le lien entre cette phase, l'augmentation de la dépense énergétique, les risques de blessures et la diminution de la performance. Plusieurs revues systématiques des études sur ce sujet admettent qu'il n'existe pas de preuve scientifique concluante liant un type spécifique d'attaque du pied avec un risque accru ou réduit de blessures futures, avec une augmentation des performances, et qu'il y a besoin de larges études prospectives et randomisées pour mettre en évidence ces liens. Cf (en) Adam I Daoud, Gary J Geissler, Frank Wang, Jason Saretsky, Yahya A Daoud, Daniel E Lieberman, « Foot strike and injury rates in endurance runners: a retrospective study », Med Sci Sports Exerc, vol. 44, no 7, , p. 1325-1334 (DOI 10.1249/MSS.0b013e3182465115), (en) Joseph Hamill, Allison H. Gruber, « Is changing footstrike pattern beneficial to runners? », Journal of Sport and Health Science, vol. 6, no 2, (DOI 10.1016/j.jshs.2017.02.004), (en) Aoife Burke, Sarah Dillon, BSc, Siobhán O’Connor, Enda F. Whyte, Shane Gore, Kieran A. Moran, « Risk Factors for Injuries in Runners: A Systematic Review of Foot Strike Technique and Its Classification at Impact », Orthop J Sports Med., vol. 9, no 9, (DOI 10.1177/23259671211020283).

- Chez les coureurs d'élite de semi-marathon, 75 % des attaques au sol se font par le talon, 23 % par le milieu du pied et 1 à 2 % par l'avant-pied. Chez les coureurs récréatifs, 95,1 % se font par le talon, 4,1 % par le médio-pied et 0,8% par l'avant-pied. Cf (en) Hiroshi Hasegawa, Takeshi Yamauchi, William J Kraemer, « Foot Strike Patterns of Runners at the 15-km Point During an Elite-Level Half Marathon », The Journal of Strength and Conditioning Research, vol. 21, no 3, , p. 888-893 (DOI 10.1519/R-22096.1), (en) Matheus Oliveira de Almeida, Bruno Tirotti Saragiotto, Tiê Parma Yamato, Alexandre Dias Lopes, « Is the rearfoot pattern the most frequently foot strike pattern among recreational shod distance runners? », Phys Ther Sport, vol. 16, no 1, , p. 29-33 (DOI 10.1016/j.ptsp.2014.02.005).

- « Pourquoi courir ? Les bienfaits de la course à pied sont énormes ! - Running Addict », Running Addict, (lire en ligne, consulté le )

- « Quels sont les bienfaits de la course à pied ? », sur Appareil Sport, (consulté le )

- 2008-Chakravarty, 2008-Krampla, 2008-Stahi, 2007-Hanna, 2006-Schmitt, 2006-O’Kane, 2006-Cymet, 2006-Weidekamm, 2005-Weidekamm, 2005-Hohmann, 2005-Lamontagne, 2002-Conaghan.

Voir aussi

Bibliographie

- Règlement des épreuves nationales (éd. FFA)

- Revue mensuelle Athlémagazine (éd. FFA)

- Petite encyclopédie des jeux olympiques, Gaston Meyer (éd. Encre)

- L'athlétisme, Fabrice Laigret (éd. Milan)

- La course à pied, Roger Bambuck et Jean Marcellin (éd. Magnard)

- Courir ! Jogging et course à pied, Frank Shorter, collection Hachette pratique, 2005 (ISBN 2-01-234995-1), traduit par Olivier Cechman, titre original : Running, chez DK Publishing, Inc.

- Anthropologie de l'athlétisme en Afrique de l'Ouest, La condition d'athlète, Yaya Koné, Éditions L'Harmattan, Paris, 2011, (ISBN 978-2-296-56181-6)

- Alan Sillitoe, La Solitude du coureur de fond, Paris, Points, , 96 p. (ISBN 9782020396387).

- Born to run (Né pour courir), Christopher McDougall, Guerin Eds, 2012, (ISBN 978-2352210627)

- Jean-François Dortier, Après quoi tu cours ? : Enquête sur la nature humaine, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, , 184 p. (ISBN 9782361063504, lire en ligne).

Filmographie

- La Solitude du coureur de fond, film britannique de Tony Richardson (1962)

- Marathon Man, film américain de John Schlesinger (1976)

- Gallipoli, film australien de Peter Weir (1981)

- Les Chariots de feu, film britannique d'Hugh Hudson (1981)

- Forrest Gump, film américain de Robert Zemeckis (1994)

- Without Limits, film américain de Robert Towne (1998)

- Ralph, film canadien de Michael McGowan (2004)

- Le Braqueur - la dernière course, film allemand de Benjamin Heisenberg (2010)

- Invincible, film américain d'Angelina Jolie (2014)

- Free to Run, documentaire suisse de Pierre Morath (2016)