Classe Le Redoutable

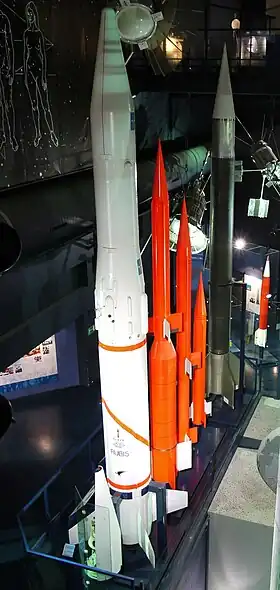

La classe Le Redoutable est la première série de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de la Marine nationale française. Six navires de ce type entrent en service entre 1971 et 1985 et constituent alors l'un des trois vecteurs de la dissuasion nucléaire française avec les Mirage IV et les missiles balistiques du plateau d'Albion. Armés de seize missiles balistiques équipés de têtes nucléaires, ces sous-marins de grande taille ont un déplacement en plongée de 9 000 tonnes. Ils font partie de la Force océanique stratégique (FOST), qui comprend également des installations de maintenance situées dans leur port d'attache à l'île Longue dans la rade de Brest. Ils sont progressivement remplacés par les sous-marins de nouvelle génération de la classe Le Triomphant à partir des années 1990.

| Classe Le Redoutable sous-marin nucléaire lanceur d'engins | |

SNLE Le Redoutable | |

| Caractéristiques techniques | |

|---|---|

| Type | SNLE |

| Longueur | 128,7 m |

| Maître-bau | 10,6 m |

| Tirant d'eau | 10 m |

| Tirant d'air | 11 m |

| Déplacement | 8 080 t en surface 8 920 t en plongée |

| Propulsion |

|

| Puissance | 16 000 ch (11 760 kW). |

| Vitesse | ~20 nœuds (37 km/h) en surface ~25 nœuds en plongée (46 km/h) |

| Profondeur | ~300 m |

| Caractéristiques militaires | |

| Armement | 16 MSBS 4 tubes lance-torpilles de 533 mm avec 18 torpilles missiles antinavires Exocet SM39 |

| Autres caractéristiques | |

| Électronique |

|

| Équipage | 135 hommes dont 15 officiers |

| Histoire | |

| Constructeurs | DCAN de Cherbourg |

| A servi dans | |

| Période de construction |

1964 - 1985 |

| Période de service | 1971 - 2008 |

| Navires construits | 6 |

| Navires désarmés | 6 |

| Navires préservés | 1 |

La création d'une flotte de SNLE résulte de la décision du président de la République, le général de Gaulle, d'adopter une stratégie de dissuasion nucléaire indépendante des États-Unis en développant des capacités de frappe nucléaire permettant de dissuader toute attaque des intérêts nationaux. La création d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire embarquant des missiles balistiques est décidée en 1960 et est appliquée en 1963. À compter de 1972, la France maintient en permanence au moins un de ces sous-marins en patrouille, caché dans les fonds océaniques, prêt à lancer ses missiles sur ordre du président de la République.

La propulsion nucléaire navale, mise au point dans les années 1950, transforme la technologie des sous-marins en leur permettant de se maintenir en plongée indéfiniment tout en disposant d'une source d'énergie permettant d'atteindre des vitesses considérables. L'US Navy est la première à maîtriser ce nouveau type de propulsion, à bord du prototype Nautilus lancé en 1955, rapidement suivi de sous-marins opérationnels. Les ingénieurs français, après une première tentative exploitant une technologie différente, développent de manière autonome un réacteur nucléaire à eau pressurisée ainsi que des missiles balistiques pouvant être lancés en plongée, une bombe nucléaire miniaturisée et une centrale à inertie répondant aux contraintes de précision des armes embarquées. Le sous-marin tête de série, baptisé Le Redoutable, dont la construction débute en 1964, entame sa première patrouille début 1972. Au cours de la vie opérationnelle des « Redoutable », des missiles aux capacités croissantes (portée, têtes nucléaires) sont installés à bord de ces sous-marins. Le dernier modèle, le missile M4, emporte six têtes nucléaires de 150 kilotonnes équivalent en TNT et a une portée supérieure à 4 500 km.

Deux équipages de 135 hommes sont attachés à chacun des « Redoutable » pour permettre une utilisation maximale. Le navire part en patrouille pour une durée comprise entre deux et trois mois. Une fois au large, il quitte la surface et entame une plongée qui ne s'achève qu'à la fin de sa mission. Il circule en maintenant sa position secrète tout en étant en permanence à l'écoute des informations et instructions émanant des autorités militaires.

Contexte

La découverte de la fission de l'atome en 1938 débouche très rapidement sur la mise au point du réacteur nucléaire. Son utilisation à bord de sous-marins permet à ceux-ci de prolonger presque indéfiniment la durée de leur plongée, ce qui leur donne un énorme avantage opérationnel. Les États-Unis lancent en 1956 le Nautilus, premier sous-marin à propulsion nucléaire. Ce prototype est rapidement suivi par des sous-marins opérationnels. La Marine nationale française, qui a identifié les apports de cette technologie, fait construire à compter de 1956 un sous-marin alimenté par un réacteur à eau lourde : cette technologie, différente de celle mise en œuvre par l'United States Navy, permet de se passer de l'uranium enrichi dont la France ne dispose pas à l'époque. Le recours à cette technologie est un échec et le Commissariat à l'énergie atomique est chargé en 1959 de mettre au point un réacteur nucléaire utilisant l'uranium enrichi suffisamment compact pour être embarqué à bord d'un sous-marin. Le général de Gaulle, qui prend ses fonctions de président de la République en 1959, opte pour une stratégie de dissuasion nucléaire indépendante. Trois vecteurs sont retenus pour emporter l'arme nucléaire, dont le sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE). La construction du premier SNLE français, décidé en 1960, débute en 1963.

Pionniers américains

_06.jpg.webp)

_slips_into_the_Thames_River.jpg.webp)

Dès l'annonce par le physicien allemand Otto Hahn de la découverte de la fission de l'atome en 1938, Ross Gunn, superintendant du Naval Research Laboratory (NRL), envisage l'utilisation d'un réacteur nucléaire exploitant cette découverte pour propulser les sous-marins. Contrairement aux moteurs classiques exploitant la combustion d'un carburant, ce type de propulsion anaérobie permettrait aux sous-marins de rester en plongée indéfiniment[Note 1], tout en fournissant une puissance bien supérieure à celle que procure les accumulateurs utilisés jusque-là. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1947, cette idée est reprise par le capitaine de vaisseau Hyman Rickover, qui devient l'ardent défenseur de ce nouveau type de propulsion et parvient à mobiliser les autorités militaires américaines. L'aboutissement de ses efforts est le premier sous-marin à propulsion nucléaire américain, le Nautilus, lancé en janvier 1955. Celui-ci effectue une démonstration éclatante de ses capacités[1]. Le Nautilus n'emporte pas de missiles balistiques et ses formes ne sont pas optimisées pour la vitesse en plongée, alors que la supériorité des sous-marins dotés de la propulsion nucléaire repose sur leur capacité à naviguer en permanence en plongée. Un autre sous-marin expérimental américain, l'Albacore, entré en service en 1953, va servir à la mise au point des caractéristiques de coque optimales[Note 2] : la forme de sa coque (en « goutte d'eau ») et la position de ses appendices (hélice unique et barres de plongée) lui permettent d'atteindre une vitesse de 33 nœuds. Ces deux navires expérimentaux débouchent sur la construction des premières séries de sous-marins à propulsion nucléaire opérationnels. Ce sont les quatre petits Skate, directement dérivés des sous-marins à propulsion classique de type Tang, puis les cinq Skipjack, qui entrent en service à compter de 1959. Ces derniers sont des sous-marins d'attaque (SNA) ayant un déplacement de 3 600 tonnes en plongée et armés uniquement de torpilles. Les premiers sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE), armés de missiles balistiques, constituent la classe George Washington : ils sont directement dérivés des Skipjack par ajout d'une tranche cylindrique centrale contenant 16 missiles. Les cinq navires de cette classe ont un déplacement en plongée de 6 817 t. Alors que les tensions de la guerre froide atteignent leur paroxysme (crise des missiles de Cuba, par exemple), les États-Unis se mettent à construire à une cadence élevée SNLE et SNA : une trentaine de SNLE et une quinzaine de SNA sont mis en service au cours des années suivantes[Note 3] - [2] - [3].

Échec du réacteur à eau lourde français

La Marine nationale, consciente du potentiel de l'énergie nucléaire, débute les premières études sur le sujet en 1954, peu avant le lancement du Nautilus américain. Mais les difficultés techniques sont énormes pour les ingénieurs français. Le sous-marin américain utilise un réacteur nucléaire à eau pressurisée qui permet d'obtenir une puissance importante dans un volume réduit mais qui nécessite pour l'alimenter de disposer d'une usine d'enrichissement d'uranium et donc de maitriser les techniques de séparation des isotopes de l'uranium. Il faut mettre au point de nouvelles techniques métallurgiques pour construire les équipements situés dans le cœur nucléaire capable de résister aux conditions de pression et de température. Les pompes et les autres équipements mobiles doivent être très fiables pour ne pas mettre en péril le sous-marin en mission car aucune maintenance sur cette partie de la propulsion n'est possible en mer. Enfin le cœur nucléaire doit être enfermé dans une enceinte épaisse de grandes dimensions pour éviter toute contamination en cas d'incident tout en étant compatible avec la taille du sous-marin[4] - [5].

Ne disposant pas d'uranium enrichi, les responsables du projet français, qui est mené conjointement par le Commissariat à l'énergie atomique et la Marine nationale, optent pour un réacteur à eau lourde qui n'a besoin que d'uranium naturel. La conception de ce type de réacteur nucléaire est déjà maitrisée en France : un prototype de réacteur terrestre à l'eau lourde de faible puissance (150 kW), la pile Zoé, fonctionne depuis 1948 en région parisienne. L'établissement de Cherbourg de la Direction des constructions et armes navales (DCAN)[Note 4], chantier naval traditionnellement chargé de la construction des sous-marins français, commence en 1956 à construire un sous-marin destiné à accueillir ce nouveau type de propulsion nucléaire. Ce navire, baptisé Q-244, a une taille nettement supérieure aux productions antérieures du chantier naval : avec ses 110 mètres de long, son diamètre de 8,5 mètres et son déplacement de 4 500 tonnes il est trois fois plus grand que la série des Narval. Il est prévu qu'il soit armé uniquement avec des torpilles car la réalisation de missiles balistiques n'est pas à l'ordre du jour à cette époque. Mais le réacteur à eau lourde se révèle trop encombrant pour un sous-marin et le projet est abandonné en 1958. La construction du sous-marin Q-244 est, quant à elle, arrêtée en 1959[6] - [7] - [8].

Les États-Unis proposent à l'époque leur aide pour la mise au point d'un réacteur à eau pressurisée sous la forme de fourniture de plans, d'équipements ou même de réacteurs complets. Mais le général de Gaulle, qui est entretemps arrivé au pouvoir, ne veut pas lier la défense de la France de manière trop étroite à l'OTAN, ce qui limite fortement la coopération avec les États-Unis. Le Royaume-Uni, en revanche, accepte la proposition américaine et développe un premier sous-marin d'attaque, le Dreadnought, doté d'une chaufferie nucléaire conçue outre-Atlantique[8] - [6] - [7]. Les Britanniques, qui ont renoncé à développer leurs propres missiles balistiques, obtiennent des Américains qu'ils leur fournissent également les missiles Polaris armant leurs futurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (par les accords de Nassau de décembre 1962), renforçant l'intégration mais également la dépendance sur le plan militaire du Royaume-Uni avec les États-Unis[9].

Mise au point d'un réacteur à uranium enrichi

Tirant les leçons de l'échec de la filière eau lourde, la Marine nationale décide d'adopter la filière des réacteurs à eau pressurisée pour propulser ses sous-marins. Le gouvernement américain accepte de vendre à la France 440 kilogrammes d'uranium enrichi pour permettre d'alimenter un premier réacteur à condition que celui-ci ne soit utilisé que pour des applications terrestres[Note 5]. Le développement du réacteur est confié à une nouvelle division du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), le Groupe de propulsion nucléaire (GPN) qui réunit des membres du CEA, des officiers de marine et des ingénieurs du chantier naval. Son responsable désigné par la Marine nationale est Jacques Chevallier qui a accumulé 8 ans d'expériences sur les appareils moteurs à vapeur au sein de la Direction centrale des constructions et armes navales (DCAN). Le cœur nucléaire est de son côté développé par le département des études de piles (DEP) du CEA à Saclay. Pour mettre au point le futur réacteur nucléaire embarqué, les responsables du projet optent pour la construction d'un prototype, le PAT. Celui-ci est installé au centre de Cadarache[Note 6], un établissement du Commissariat à l'énergie atomique qui est créé en octobre 1959 à la fois pour mettre au point ce prototype et pour développer la filière des réacteurs à neutrons rapides (réacteur Rapsodie)[10] - [7].

Pour que la simulation soit la plus réaliste possible, le prototype de réacteur, avec des équipements similaires à ceux qui seront installés à bord du sous-marin, est placé dans une tranche de coque elle-même immergée dans une piscine. Le système de contrôle-commande reproduit également les futures installations du navire. La construction de la cuve du réacteur, des générateurs de vapeur et du pressuriseur est réalisée par l'établissement d'Indret de la DCAN. Le réacteur diverge en août 1964. Entre octobre et décembre 1964 le réacteur fonctionne en simulant la distance d'un tour du monde sans rencontrer de problème majeur. Le réacteur remplit les objectifs assignés au projet avec un budget modeste (180 millions de francs de 1959 soit 330 millions € 2020) et en tenant l'échéance fixée initialement. Après avoir contribué à la mise au point de la chaufferie nucléaire, il est utilisé pour la formation des équipages des SNLE et des techniciens de la DCAN à la maintenance des réacteurs embarqués ainsi que pour tester les évolutions apportées aux réacteurs[6] - [11].

Création de la force de dissuasion nucléaire française

Dès 1954, bien que le gouvernement français n'ait pas décidé de se doter de l'arme nucléaire, des travaux de recherche secrets sont entrepris pour permettre à la France de mettre en œuvre la bombe atomique si elle le décide ultérieurement. Le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958. C'est une période de forte tension internationale qui voit s'affronter les pays du bloc de l'Est menés par l'Union soviétique et ceux du bloc de l'Ouest emmenés par les États-Unis et réunis sur le plan militaire au sein de l'OTAN. Le général de Gaulle décide que la France adoptera une stratégie de dissuasion nucléaire indépendante des États-Unis en développant des capacités nucléaires permettant de faire subir à un agresseur des dégâts dissuasifs en cas d'attaque de la France. Cette stratégie suppose que les forces nucléaires françaises ne soient pas vulnérables à une attaque surprise et conservent ainsi une capacité de riposte, dite de seconde frappe. En quelques années, des décisions qui vont façonner sur le très long terme la politique de défense de la France, ainsi qu'une partie de son industrie de l'armement, sont prises[12].

- les travaux français sur la bombe atomique sont accélérés en vue d'aboutir à l'explosion d'une première charge expérimentale au premier trimestre 1960. Cet essai, baptisé Gerboise bleue, aura lieu le 13 février 1960 dans le Sahara. Une direction des applications militaires, la DAM, est créée au sein du Commissariat à l'énergie atomique pour mener les travaux sur l'arme atomique ;

- trois vecteurs sont utilisables pour emporter la bombe atomique : l'avion (air-sol), le missile tiré depuis le sol (sol-sol) et le missile tiré depuis un sous-marin (mer-sol). La priorité est donnée dès 1958 à la composante aéroportée qui est la plus facile à développer. Le Mirage IV, chasseur bombardier en cours d'étude chez Dassault est sélectionné pour emporter une bombe atomique AN-11. Ce composant qui sera géré par les forces aériennes stratégiques (ou FAS) est opérationnel dès 1964 ;

- le gouvernement prend la décision, en 1959, de construire une usine d'enrichissement d'uranium à Pierrelatte. Celle-ci fournira l'uranium enrichi qui permettra aux réacteurs des sous-marins à propulsion nucléaire de fonctionner et permettra également de fabriquer des armes nucléaires. La même année la Société d'étude et de réalisation d'engins balistiques (SEREB) est créée pour développer les missiles balistiques sol-sol et mer-sol. Au sein du ministère de la Défense, une nouvelle division, le groupe des engins balistiques (GEB), est chargé de piloter ces travaux ;

- en 1962, le gouvernement décide le développement de la composante du vecteur sol-sol. Des missiles balistiques S2 dotés d'une tête nucléaire seront installés dans des silos implantés sur le plateau d'Albion. Cette composante deviendra opérationnelle en août 1971.

La décision de doter la France d'une classe de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, comme troisième composante de la « force de frappe », est prise en 1960 mais ne se concrétise que le , avec la signature de la commande du premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE). Compte tenu de la complexité de cet engin, cette décision n'est prise qu'après de longues études pour déterminer si la France a la capacité à le développer[7].

Développement du SNLE français

La construction de la première classe de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins conjugue quatre projets qui avancent en parallèle : la construction du sous-marin proprement dit par le chantier naval de Cherbourg de la DCAN, la mise au point du réacteur nucléaire par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) décrite plus haut, le développement du missile balistique M1 sous la direction de la SEREB et la mise au point d'une tête nucléaire suffisamment compacte par la direction des applications militaires (DAM), division du CEA. Les deux derniers projets partagent de nombreux développements avec la réalisation du missile S2 sol-sol.

Organisation Cœlacanthe

Pour coordonner l'ensemble des acteurs impliqués dans le développement des différents vecteurs de l'arme atomique une nouvelle division, la Délégation ministérielle pour l'armement ou DMA (depuis 1977 Direction générale de l'Armement ou DGA) est créée en 1961 au sein du ministère des Armées. Le développement du SNLE de son côté nécessite à la fois la mise au point d'un navire, d'un missile balistique, de la tête nucléaire et du moteur nucléaire. Il est nécessaire que ces différents projets interdépendants soient coordonnés de manière étroite. En 1962, l'organisation Cœlacanthe est mise en place pour faciliter le dialogue direct des acteurs entre eux. Ceux-ci sont l'architecte du sous-marin (DCAN/DMA), l'architecte de la propulsion nucléaire du CEA (CEA/DPN), le directeur du programme missile MSBS attaché à la direction des engins de la DMA, le directeur de programme nucléaire de la direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM), l'officier de programme issu de l'état-major de la Marine et le directeur du programme SNLE appartenant à la DCAN. Cette organisation va contribuer de manière significative au succès du projet en facilitant la circulation des informations entre ces organisations verticales[13].

L'effort financier associé au projet est particulièrement important. La France va consacrer jusqu'à 1,04% de son produit intérieur brut et 50% de ses dépenses d'équipements militaires (en 1967) au développement de ses forces de dissuasion nucléaire dont une grande partie est absorbée par le développement des SNLE (en 2015 cette part n'était plus que de 0,17% du PIB)[14]. Pour ne pas être tributaire des discussions budgétaires annuelles, il est décidé de définir les budgets à cinq ans sous la forme d'une loi de programmation militaire dont la première occurrence couvre la période 1960-1964. Cette pratique est toujours en vigueur en 2020[13].

Construction du Redoutable (1964-1969)

La conception et la construction du Redoutable sont dues à l'ingénieur de l'Armement André Gempp. Au début des années 1960, avant la mise en chantier du premier sous-marin, les architectes navals de la DCAN, dirigés par André Gempp, définissent avec leur donneur d'ordre le cahier des charges du nouveau sous-marin à propulsion nucléaire. Celui-ci doit pouvoir naviguer à plusieurs centaines de mètres de profondeur sur de très longues durées avec une vitesse supérieure à 20 nœuds. Il doit pouvoir accueillir un équipage de 130 hommes dans des conditions de confort leur permettant d'y séjourner pendant plus de deux mois. Pour réaliser sa mission principale, le navire doit connaitre en permanence sa position avec une grande précision sans avoir à émerger pour effectuer un relèvement des étoiles ou des émissions d'un système de radionavigation (les systèmes de positionnement par satellites n'existaient à cette époque). Il doit pouvoir lancer en toute sureté une salve de 16 missiles de 18 tonnes (10 mètres de long) en restant immergé à quelques dizaines de mètres de profondeur[15].

Pour le chantier naval de la DCAN le changement d'échelle est énorme. Avec ses 9 000 tonnes de déplacement, le sous-marin est presque cinq fois plus gros que les constructions antérieures du chantier naval (classe Narval déplacement de moins de 2 000 tonnes en plongée). Contrairement aux États-Unis, qui ont procédé de manière incrémentale — Nautilus, Albacore, sous-marin nucléaire sans missiles balistiques (SNA) puis avec missiles (SNLE) — les responsables du projet doivent développer d'emblée un SNLE. Hormis les caractéristiques visibles (dimensions, formes de coques), aucune information n'est disponible sur l'architecture des SNLE américains. Les caractéristiques générales retenues pour le Redoutable (déplacement, nombre de missiles emportés, dimensions, position des barres de plongée), sont très proches de celles des sous-marins Lafayette dont les premiers exemplaires sont livrés à l'US Navy en 1963. L'architecte du sous-marin, l'ingénieur de l'Armement André Gempp, a choisi d'utiliser un nouvel acier pour construire la coque épaisse (celle qui doit résister à la pression) qui permet de réduire la masse de celle-ci de 20%. Cet alliage, utilisé à l'origine pour le blindage des navires de surface, est très rigide. Il est modifié en ajoutant des éléments lui conférant les qualités mécaniques et de soudabilité nécessaires. En cours de construction les calculs semblent indiquer qu'il faudrait ajouter 1 300 tonnes de lest pour que le sous-marin soit à l'équilibre. Mais au fur et à mesure de l'avancement du projet cette marge fond et devient même négative obligeant à réduire la masse du navire dans sa partie haute[7] - [16] - [2].

La construction du Redoutable, premier exemplaire d'une série de six sous-marins aux caractéristiques identiques, débute fin 1964 dans l'établissement de Cherbourg de la DCAN. Elle est réalisée, selon la méthode traditionnelle, sur une cale inclinée couverte pour permettre une mise à l'eau par glissement. Compte tenu de ce mode de construction seuls les équipements les plus encombrants sont installés avant que la coque ne soit complètement refermée et que le navire ne soit lancé, car l'inclinaison de la cale ne facilite pas l'assemblage. Ce mode de construction sera reconduit pour les autres sous-marins de la classe Redoutable mais abandonné pour la classe de SNLE suivante[17]. Le lancement a lieu le à Cherbourg en présence du général de Gaulle[18].

Après sa mise à l'eau la coque est échouée au fond de la forme du Homet[Note 7] pour permettre d'achever sa construction. Le montage des tubes lance-missiles, du câblage électrique et des équipements de propulsion se poursuit. Un atelier réacteur est installé sur le quai adjacent pour permettre la réalisation des opérations les plus délicates notamment le chargement du combustible nucléaire. Une chaudière de l'ancien croiseur Jeanne d'Arc y est également installée pour tester le fonctionnement des turbo-alternateurs et des turbines avant que ceux-ci ne soient alimentés par le réacteur nucléaire[17]. Début 1969, le cœur du réacteur est chargé et celui-ci diverge le 26 février de la même année[19].

Développement du missile balistique M1 (1963-1971)

En juin 1963, le Conseil de Défense fige les caractéristiques des missiles balistiques qui doivent armer les sous-marins de la classe Le Redoutable. Ceux-ci embarqueront 16 missiles (une configuration à 8 missiles a été envisagée), dont la portée souhaitée est de 2 500 kilomètres et qui doivent emporter une charge militaire (bombe nucléaire) de 700 kilogrammes. Le missile doit pouvoir être lancé depuis un sous-marin en immersion (donc nécessairement en mouvement car celui-ci ne peut être immobile pour rester stable) dans des conditions de forte houle. La précision doit être compatible avec une stratégie de bombardement des cités[Note 8]. Le missile doit être opérationnel début 1970[20].

À l'époque, la France ne maîtrise aucune des technologies nécessaires à la réalisation des missiles balistiques de portée suffisante même si certaines sont en cours de développement. La SEREB (Société d'étude et de réalisation d'engins balistiques), chargée de développer le nouveau missile, lance en 1960 le programme des Pierres précieuses qui doit permettre de mettre au point les différentes fonctions d'une fusée de manière incrémentale (propulsion liquide et solide, pilotage, guidage et rentrée atmosphérique). Dans le cadre de ce programme, plusieurs fusées expérimentales — Agate, Topaze, Émeraude et Rubis — sont réalisées et lancées depuis le site d'Hammaguir en Algérie[21]. Ce programme a non seulement un objectif militaire mais également civil (mise au point du premier et seul lanceur spatial français Diamant). La fusée Rubis (VE 231) est utilisée pour évaluer les phénomènes de rentrée atmosphérique qui affecteront les têtes nucléaires du missile tandis que le deuxième et troisième étage de la fusée Diamant sont pratiquement des copies à échelle réduite des futurs missiles M1/M2/M20 qui arment les Redoutable mais également du missile S3 (sol-sol) déployé sur le plateau d'Albion[22].

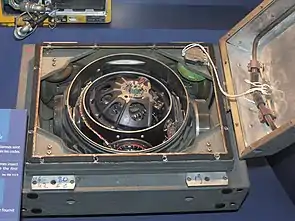

Le lancement d'un missile, que ce soit depuis une plateforme fixe (missile sol-sol du plateau d'Albion) ou mobile (SNLE), nécessite de disposer d'une centrale inertielle[Note 9] extrêmement précise. En 1960, lorsque le général de Gaulle décide de créer la force nucléaire stratégique, les industriels français ont une maitrise très relative de ce domaine pointu. La Sagem a acquis en 1958 une licence de fabrication auprès de la société américaine Kearfott pour une centrale inertielle utilisable par un engin balistique de 100 kilomètres de portée. Celle-ci n'est pas suffisamment précise pour un missile dont la portée est de plusieurs milliers de kilomètres. La détérioration des relations de la France avec les États-Unis impose le développement d'une filière de fabrication nationale. Ces travaux vont nécessiter un budget équivalent à celui du prototype de réacteur nucléaire. La Sagem est chargée de développer la centrale inertielle de navigation pour sous-marin (CIN) ainsi que celle embarquée sur le missile tandis que le laboratoire de recherche LRBA réalise les essais. L'architecture définie pour la centrale inertielle conçue par la Sagem est validée par le lancement réussi de la version guidée de la fusée Saphir et par celui du lanceur Diamant en 1965. Électronique Marcel Dassault (EMD) fournit les calculateurs de guidage tandis que Sfena et LCT livrent les électroniques de pilotage. Ces travaux débouchent sur des exemplaires opérationnels qui sont installés en 1971 les premiers missiles[23].

Le missile M1, qui équipe initialement les Redoutable, a une masse de 18 tonnes et un diamètre de 1,5 mètre. Il comprend deux étages chargés respectivement de 10 et 4 tonnes de propergol solide constitué par un mélange de perchlorate d'ammonium (comburant) et le polyuréthane (carburant). Le propergol solide a été choisi car, bien que moins performant à masse égale que les ergols liquides, il peut être stocké sans risque et sans maintenance sur de longues durées, ce qui constitue une exigence à bord des sous-marins. Les essais statiques du missile ont lieu à Saint-Médard-en-Jalles (agglomération de Bordeaux) près de la poudrerie de Saint-Médard qui assure la fabrication du propergol. C'est là que se sont installés les différents industriels participant à la fabrication du missile : la SNECMA pour la structure en acier du premier étage, la SEPR pour les tuyères et le propulseur et Sud-Aviation pour la structure en fibre de verre du deuxième étage. Les essais statiques s'achèvent en 1968. Les essais en vol du premier étage ont lieu à Hammaguir, puis depuis un caisson immergé au large de l'île du Levant et enfin depuis un sous-marin spécialement équipé, le Gymnote[24].

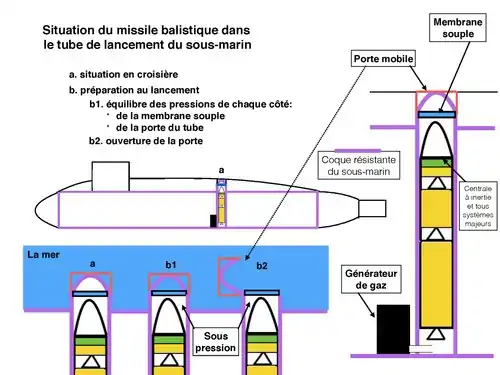

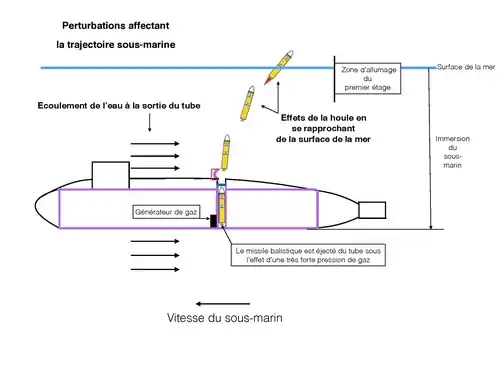

Le lancement d'un missile balistique depuis un sous-marin en plongée présente de nombreuses difficultés. Le missile doit être expulsé à l'aide d'air comprimé avec une vitesse suffisante pour atteindre la surface. Pour rester stable un sous-marin doit toujours être en mouvement. Mais ce déplacement déséquilibre le missile lorsqu'il sort du tube. En atteignant les eaux de surface le missile est de nouveau déstabilisé par la houle et il doit parvenir à corriger un angle de sortie qui peut être très éloigné de la verticale. Dépourvu d'empennages pour pouvoir coulisser dans son tube, le missile est aérodynamiquement instable, ce qui complique la mise au point du système de pilotage de la fusée. Enfin, au moment de l'expulsion du missile par le sous-marin, l'eau s'engouffre dans le tube qu'il occupait. Il faut parvenir à empêcher celle-ci de noyer complètement le tube car la masse serait supérieure à celle du missile et compromettrait la stabilité du sous-marin. Pour mettre au point les équipements impliqués dans le processus de lancement très complexe sans dépendre de la livraison du Redoutable, des essais sont d'abord effectués à échelle réduite puis à l'échelle 1 à partir d'un caisson immergé en Mer Méditerranée (baptisé Nemo) contenant un tube de lancement. Pour poursuivre ces tests dans des conditions plus proches du fonctionnement opérationnel, les responsables du projet décident en 1962 de construire un sous-marin expérimental : le Gymnote. Celui-ci est réalisé à partir de la coque du sous-marin Q-244 (diamètre 8,5 mètres) en intercalant une tranche d'une diamètre de 10,6 mètres contenant quatre tubes de lancement. La réalisation du Gymnote est achevée le et il est mis en service le . Il sera également utilisé pour la mise au point du missile M4 puis désarmé le [25] - [16]. Les essais du missile complet sont d'abord effectués depuis le Centre d'essais des Landes durant l'été 1968, site qui vient d'être inauguré (4 tirs dont deux réussis). Les essais suivants ont lieu à bord du Gymnote (7 tirs dont 5 réussis d'une version intermédiaire puis 8 tirs dont 6 réussis de la version de production). Ces lancements permettent de qualifier le lancement depuis un sous-marin en plongée. Deux tirs de qualification, tous deux réussis, auront encore lieu depuis le Redoutable. Début 1972 avec deux ans de retard sur la date prévue, le missile devenait opérationnel[26].

Mise au point de l'arme nucléaire (1967-1971)

La France dispose depuis 1964 d'une arme nucléaire de 50 kilotonnes équivalent en TNT qui arme les chasseurs-bombardiers Mirage IV. Pour le missile équipant les sous-marins de la classe du Redoutable, il faut développer une charge militaire dix fois plus puissante (500 kt) qui conserve toutefois la masse et les dimensions de l'arme équipant les Mirage. Cette miniaturisation doit se faire en résistant aux conditions sévères rencontrées durant le vol du missile (accélération, température) et en satisfaisant des contraintes de sécurité très élevés spécifiques aux SNLE[Note 10]. Les études sur cette charge militaire débutent en 1963. La tête nucléaire idéale serait une bombe thermonucléaire (bombe H) beaucoup plus compacte que la bombe A utilisée par les Mirage IV. Mais les travaux des chercheurs français dans ce domaine piétinent (ce qui leur attirera les foudres du général de Gaulle) et le choix porte sur une variante de la bombe A, dite à fission exaltée, qui grâce à un matériau à base de tritium permet d'obtenir une puissance explosive plus importante qu'une simple bombe A toutefois au prix d'une grande complexité de conception. La première bombe de ce type est réalisée avec l'uranium enrichi produit par l'usine de Pierrelatte qui a commencé à fonctionner en 1967. La tête nucléaire MR41 résultant de ces travaux est testée au Centre d'expérimentation du Pacifique en juin 1968. De manière ironique, quelques semaines plus tard explose sur le même site la première bombe thermonucléaire française qui traçait l'avenir de l'arme nucléaire[27] - [28].

Au cours d'essais de vibration de la charge MR41 une rupture mécanique est constatée et entraine des travaux de renforcement de la structure de la bombe. L'utilisation du tritium génère par ailleurs de nouvelles contraintes car ce gaz radioactif à demi-vie relativement courte (12 ans) se transforme en hélium ce qui augmente la pression interne dans la charge nucléaire. L'enveloppe en acier doit être renforcée pour contenir ce gaz sans porter atteinte aux performances de l'arme. Les représentants de la Marine nationale imposent à la DAM (concepteur de la bombe) des tests poussés qui reculent la mise au point de l'arme opérationnelle jusqu'en 1971. Finalement une charge nucléaire opérationnelle, respectant le devis de poids et la puissance souhaitée, est testée avec succès à Moruroa en juin 1971 et les premiers missiles sont embarqués à bord du Redoutable en 1972. La tête nucléaire MR41 ne sera qu'un engin de transition car elle sera très rapidement remplacée par la MR60 utilisant une bombe thermonucléaire (missile M20 déployé à compter de 1977). Initialement le commandant des sous-marins dispose d'un équipement permettant de contrôler en cours de mission la disponibilité de la charge nucléaire des missiles embarqués. Ce dispositif, générateur d'une charge de travail sans valeur ajoutée, sera supprimé à la demande des commandants à partir de la livraison de l'Indomptable[28]

Essais en mer du bateau tête de série (1969-1971)

La mise au point du Redoutable, qui introduisait pour la première fois dans la flotte française des sous-marins à la fois la propulsion nucléaire, la navigation inertielle et l'emport de missiles balistiques à longue portée, est particulièrement longue. Le Redoutable quitte la forme du Homet à Cherbourg en mai 1969 et effectue d'abord des essais le long du quai avant d'effectuer sa première plongée statique dans l'anse du Becquet puis en route libre dans l'étroite fosse des Casquets, au large de l'île anglo-normande d'Aurigny, seule zone de la Manche où les fonds dépassent les 100 mètres[19]. Le Redoutable regagne Cherbourg en novembre pour compléter l'installation du système d'armes, effectuer une première maintenance et recevoir les modifications découlant des constats effectués durant les essais en mer. En particulier, ayant mesuré que la protection contre le rayonnement gamma est surdimensionnée, une partie du plomb formant le blindage du réacteur nucléaire est enlevée pour améliorer la stabilité du navire. Le Redoutable est admis au service actif le et il entame sa première patrouille le 28 janvier 1972 sous le commandement de Bernard Louzeau (futur amiral) avec un chargement de 16 missiles M1 d'une portée de 2 450 kilomètres équipés d'une tête nucléaire de 500 kilotonnes[29] - [30]. Le 1er mars, la Marine nationale crée une nouvelle division, la Force océanique stratégique qui regroupe l'ensemble des unités impliquées dans la mission de dissuasion : sous-marins, base opérationnelle, postes de commandement et de transmission[31].

Construction des autres sous-marins de la classe (1974-1985)

La doctrine de la dissuasion nucléaire impose de disposer en permanence d'au moins un sous-marin non détectable et prêt à lancer ses missiles. En ces temps de guerre froide, le gouvernement français opte pour le maintien permanent de trois sous-marins en patrouille. En prenant en compte les arrêts périodiques de longue durée (grand carénage), les périodes de remise en condition entre deux patrouilles et la durée du transit entre le port d'attache et la zone de patrouille, la Marine nationale a besoin de six SNLE. En conséquence la construction de cinq autres navires de la classe du Redoutable sont programmés : ce sont Le Terrible (entrée en service en 1973), Le Foudroyant (1974), L'Indomptable (1976), Le Tonnant (1980) et L'Inflexible (1985). Leur réalisation se fait d'abord à un rythme soutenu car le projet bénéficie d'une forte priorité qui lui permet de s'affranchir des arbitrages budgétaires. L'effet d'échelle joue également car les responsables du projet ont décidé de limiter les évolutions techniques entre les différents navires. Toutefois le premier choc pétrolier (1973), qui vient mettre fin à la forte croissance économique qu'avait connu la France (les Trente Glorieuses), vient perturber le calendrier et le président Giscard d’Estaing décide d'étaler le calendrier des livraisons des deux derniers exemplaires[29].

Modifications apportées en cours de vie

Équipement avec les missiles M2 et M20 (1974-1977)

Le missile nucléaire M1, qui équipe initialement Le Redoutable, a une portée de 2 450 kilomètres jugée d'emblée limitée par la Marine nationale avait demandé dès 1958 que la portée soit allongée à 3 000 km. Pour que le missile puisse atteindre Moscou (à cette époque de guerre froide, l'Union soviétique constitue l'unique menace de conflit nucléaire pour la France), il faut que le sous-marin soit positionné en mer de Norvège ou dans le golfe de Gênes. Or ces mers sont trop fréquentées et de taille trop réduite pour pouvoir y patrouiller sans être détecté. Une nouvelle version du missile est rapidement mise au point et le M1 n'armera que les deux premiers sous-marins. La solution retenue pour accroitre la portée du missile M2 qui le remplace consiste à augmenter de deux tonnes la masse du propergol du deuxième étage Rita 1 tout en plaçant une partie de la tuyère à l'intérieur du corps du propulseur afin de ne pas augmenter la longueur totale du missile et ne pas modifier le tube qui le contient dans le sous-marin. Mais la mise au point de cette nouvelle version Rita 2 est difficile : les problèmes rencontrés portent à la fois sur la tuyère, l'enveloppe du propulseur et les protections thermiques qui empêche cette dernière de fondre lorsque le propergol brûle[Note 11]. Néanmoins la mise en service s'effectue en 1974 comme prévu. La portée du missile M2 atteint 3 000 kilomètres. Il est très rapidement remplacé par le missile M20 qui s'en différencie par sa charge thermonucléaire (bombe H) d'une mégatonne et des aides à la pénétration[Note 12] de première génération. Les dimensions, masse et portée du M20 sont quasi identiques à celles du M2. Cette version commence à être déployée en 1977[32] - [22] - [26].

Refonte M4 (1985-1993)

Le développement d'une nouvelle génération de missile, le M4, est lancé en 1973. Cette version à trois étages, contre deux pour les générations précédentes, se caractérise par une augmentation importante de la portée qui passe à 5 000 kilomètres et l'emport de plusieurs têtes nucléaires. La masse et les dimensions du M4 sont nettement supérieures à celle du missile M20 : son poids passe de 20 à 35 tonnes et il est haut de 11,5 mètre pour un diamètre de 1,9 mètre (M20 : 10,67 × 1,5 m.). Ces dimensions exploitent au maximum l'espace disponible dans les tubes du Redoutable mais au prix de modifications importantes de ceux-ci. L'Inflexible, dont la construction n'a pas encore débuté lorsque les spécifications du M4 sont figées, est conçu dès le départ pour emporter le nouveau missile et sa date d'entrée en service (1985) est calée sur la fin des tests du M4. Des modifications sont également apportées au sous-marin pour améliorer sa discrétion acoustique. Les formes de coque sont modifiées et un nouveau gouvernail est conçu. La propulsion et l'usine électrique sont plus silencieuses. Depuis la conception du Redoutable 20 ans auparavant, l'électronique a fortement progressé. On profite de l'installation des missiles M4 pour remplacer de nombreux équipements faisant appel à l'électronique (sonars…) et à l'informatique. Le système de traitement de l'information est désormais constitué de calculateurs en pool et utilise des communications numériques. Le système d'armes tactiques est doté d'un sonar multifonctions DMUX-21. Le navire est également adapté à l'emport du missile anti-navires SM39, version navalisée de l'Exocet. Le système global de navigation reçoit les équipements de navigation et de radiolocalisation les plus récents qui permettent une tenue de position plus précise. Entre 1985 et 1993 Le Terrible, Le Foudroyant, L'Indomptable et Le Tonnant sont tour à tour refondus pour être mis au standard de l'Inflexible au cours d'une opération de grand carénage prolongée. Seul Le Redoutable conserve ses missiles M20 jusqu'à son désarmement qui intervient en 1991[33] - [34].

Fin de vie

Les sous-marins de la classe Redoutable sont progressivement retirés du service entre 1991 et 2008. Immédiatement après leur arrêt la tranche nucléaire est découpée et stockée à l'arsenal de Cherbourg, dans la zone du Homet, où elle doit séjourner durant 15 ans avant retraitement. Le reste du sous-marin est également stocké dans cette partie du port en attendant son démantèlement par un consortium de sociétés comprenant le chantier naval DCNS, Veolia Propreté et NEOM filiale de Vinci (pour le désamiantage) sous la responsabilité de la Direction générale de l'Armement[35]. À compter de 2018, la déconstruction, qui est réalisée à sec dans la forme 5 de Cherbourg, commence avec la coque de l'ex-Le Tonnant. Cette opération est achevée au cours de l'hiver 2019. Début 2020, c'est ensuite au tour de l'ex-L'Indomptable, puis de l'ex-Le Foudroyant en septembre 2021, puis de l'ex-L'Inflexible. Le dernier navire de la série, l'ex-Le Terrible devrait être déconstruit d'ici 2027. Environ 90% des 6 000 tonnes d'acier de chaque sous-marin est recyclé[36].

Navire musée

Des élus locaux de l'agglomération de Cherbourg et l'amiral Louzeau, premier commandant du Redoutable forment au début des années 1990 une association dans le but de créer à Cherbourg un musée consacré au monde maritime. Le Redoutable doit constituer sa pièce maîtresse. Le navire, dont la tranche nucléaire a été déposée en 1993, est cédé par le ministère de la Défense début 1996 et celui-ci consacre un budget de 25 millions de francs aux travaux nécessaires pour remettre en état le sous-marin et le préparer pour les visites. Le musée, la Cité de la Mer, emménage dans l’ancienne Gare maritime transatlantique, qui accueillait autrefois les passagers des paquebots transatlantiques. Une darse de 136 mètres sur 19 mètres de large est creusée le long de ce bâtiment pour y accueillir le Redoutable qui sera exposé à sec[37]. L'aménagement du sous-marin nécessite 60 000 heures de travail. La tranche nucléaire est remplacée par un tronçon de coque du septième sous-marin de la classe Rubis dont la construction avait été abandonnée. Une scénographie est mise en place et des ouvertures sont créées dans la coque pour faciliter l'accès du public. Le nouveau navire musée, premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins transformé de la sorte, est inauguré en avril 2002[38] - [39].

| Nom | Immatriculation | Date de lancement | Mise en service | Refonte M4 | Désarmement | Bilan |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Le Redoutable | S611 | 51 patrouilles 83 500 heures de plongée[40]. | ||||

| Le Terrible | S612 | 1988-1990 | ||||

| Le Foudroyant | S610 | 1990-1993 | ||||

| L'Indomptable | S613 | 1987-1989 | 125 000 heures en plongée[41]. | |||

| Le Tonnant | S614 | 1985-1987 | 54 patrouilles[42]. | |||

| L'Inflexible | S615 | 59 patrouilles et 90 000 heures en plongée[34] |

Caractéristiques techniques

Dimensions

Les sous-marins de la classe Redoutable sont longs de 128,7 mètres pour un maître-bau (largeur maximale) de 10,6 mètres. Leur tirant d'eau est de 10 mètres et leur tirant d'air est de 11 mètres (au niveau du massif). Leur déplacement est de 9 000 tonnes en plongée et de 8 080 tonnes en surface[43].

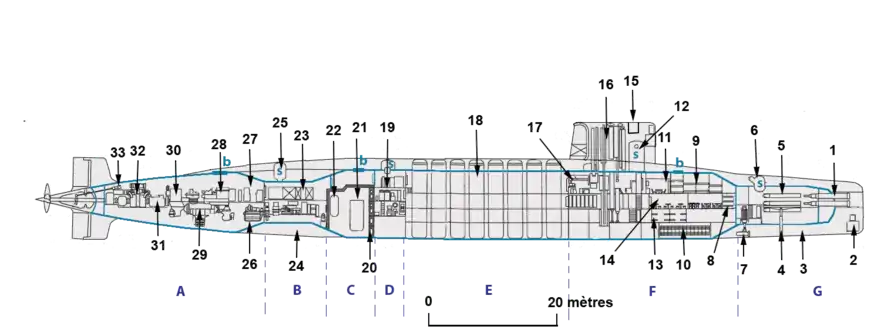

Coque

La coque du sous-marin a une forme hydrodynamique quasi cylindrique et un arrière effilé, qui est optimisée pour la vitesse en plongée mais qui, par contre, rend le navire rouleur en surface. L'étrave verticale et pointue s'écarte de la forme idéale et ne sera pas reprise dans les séries suivantes de sous-marins nucléaires français. La coque épaisse, capable de résister à la pression régnant à plus de 300 mètres de profondeur, est réalisée en acier 80 HLES (Haute Limite Elasticité Soudable). Elle est formée de 24 tronçons annulaires dont la masse unitaire atteint 200 tonnes et qui ont été soudés entre eux. La coque épaisse est cylindrique mais comprend deux étranglements dans lesquels sont logés les principaux ballasts de forme annulaire. Ceux-ci sont situés d'une part dans le tiers avant et d'autre part juste en arrière de la tranche nucléaire. L'épaisseur de cette coque (de l'ordre sans doute de 50 millimètres) est calculée pour permettre de résister à la pression que doit subir le sous-marin à sa profondeur d'immersion maximale avec un coefficient de sécurité supérieur à 2 (si le sous-marin doit pouvoir plonger jusqu'à 350 mètres, l'épaisseur est calculée pour résister à une profondeur supérieure à 700 mètres). Des couples, dont la section est en T, sont posés à intervalles réguliers pour renforcer la structure de la coque épaisse. Cette dernière est surmontée à un quart de longueur de la proue par le massif sur lequel sont fixées les barres de plongée avant. Le massif comprend également les aériens (périscope, antenne radar, schnorchel...) ainsi que le poste de veille où se tiennent des membres de l'équipage lorsque le navire navigue en surface. La coque épaisse est doublée à l'extérieur sur certaines de ses parties d'une coque mince qui assure l'hydrodynamisme en recouvrant différents équipements fixés sur la coque épaisse : ballasts, antennes, extrémités des tubes de lancement, panneaux d'accès, antennes de sonar, etc. Sur le dessus de la coque une superstructure permet également à l'équipage d'y circuler lorsque le sous-marin navigue en surface ou lorsque celui-ci est au port[44]. La coque épaisse est subdivisée sur sa longueur en tranches (A, B, C, D, E, F, G) isolées par des cloisons étanches internes dont certaines peuvent résister à la pression même en immersion profondes. Ces cloisons sont percées de portes étanches. Les cloisons résistant à la pression délimitent en cas de voie d'eau trois zones refuges qui permettent à l'équipage d'attendre des secours : la zone arrière qui comprend les tranches A et B), la zone centrale (tranches D et F) et la zone avant (tranche G). La coque épaisse est par ailleurs percée par quatre sas qui sont utilisés par l'équipage pour pénétrer dans le sous-marin ou l'évacuer si le sous-marin n'est pas à une trop grande profondeur. La coque épaisse comprend également trois brèches utilisées lors des grandes révisions pour remplacer les plus grosses pièces ou recharger le réacteur nucléaire : ce sont des ouvertures fortement renforcées obturées par soudage mais qui peuvent être facilement retirées pour les gros travaux[45].

- Éléments de la coque

Vue de l'arrière

Vue de l'arrière Vue de l'avant

Vue de l'avant

Disposition intérieure

La taille des Redoutable, la présence des missiles balistiques et d'un réacteur nucléaire modifient de manière importante la disposition intérieure traditionnelle des sous-marins. Compte tenu du diamètre de la coque épaisse, celle-ci comporte sur une grande partie de sa longueur trois ponts (les sous-marins à propulsion classique français ne comportaient qu'un seul pont). À l'avant du sous-marin, à l'extérieur de la coque épaisse, se trouve l'antenne du sonar principal (2 sur le schéma ci-dessous) et les quatre tubes lance-torpilles qui émergent en partie de la coque épaisse. Puis la coque épaisse débute avec un diamètre réduit car sur son pourtour extérieur se trouvent les ballasts avant. L'extrémité de la coque épaisse contient les salles contenant l'armement défensif (salle des tubes lance-torpilles (tranche G), lieu de stockage des torpilles et des missiles mer-mer) ainsi qu'un des trois sas donnant sur l'extérieur. À la tranche F la coque épaisse s'élargit et on y trouve sur trois ponts les lieux de vie de l'équipage : carré et cabine des officiers sur le pont supérieur, cafétéria et cabines des autres membres de l'équipage sur les deux ponts inférieurs. Le deuxième sas du navire débouche au niveau du massif (12). Sous le massif se trouve le cœur opérationnel du sous-marin (17) : le poste central navigation/opérations (PCNO). Celui-ci comprend le poste de barre, les postes de la veille sonar, la table traçante sur laquelle sont reportés tous les éléments connus sur l'environnement du sous-marin (navires amis/ennemis, avions/hélicoptères...) et qui permet de tracer la route du sous-marin. C'est dans cette salle où débouchent les périscopes que se tiennent les marins de quart qui ne sont pas affectés à la propulsion ainsi que le chef de quart responsable de la marche du sous-marin. À la suite du PCNO se trouve la tranche missile (E) qui occupe pratiquement un tiers de la longueur du sous-marin. Différents équipements comme les usines à oxygène, des diesels ainsi qu'un atelier occupe des compartiments situés immédiatement derrière dans la tranche D. On trouve ensuite la chaufferie nucléaire (C), inaccessible en patrouille, qui est franchie par une coursive qui la surplombe. À l'arrière de celle-ci la coque épaisse a un diamètre réduit car les ballasts arrières sont installés à l'extérieur de celle-ci. Dans cette partie du sous-marin (tranche B) se trouve le deuxième centre de contrôle du sous-marin, le poste central propulsion (23 ), dans lequel sont regroupés les tableaux de contrôles et de commande permettant de piloter le réacteur nucléaire et les différents équipements du système de propulsion. On trouve également dans cette partie du sous-marin des convertisseurs et le sas arrière. À l'arrière de cet ensemble la tranche A rassemble les équipements de propulsion : turbo-alternateur, turbines, embrayeur, réducteur, arbre d'hélice et presse-étoupe[46].

Principes de fonctionnement

Le sous-marin est propulsé grâce un réacteur nucléaire à eau pressurisée de 100 mégawatts délivrant une puissance de 11,76 mégawatts au niveau de l'hélice (16 000 ch). Le réacteur nucléaire est placé dans une cuve cylindrique fermée par un couvercle d'où émerge les barres de contrôle qui permettent de moduler la puissance du réacteur ou de le mettre à l'arrêt. La chaleur générée par les barres d'uranium enrichi à 80 % est évacuée par un circuit d'eau primaire porté à plusieurs centaines de degrés C° et maintenu sous pression pour éviter son ébullition. L'eau ainsi réchauffée est amenée à l'aide d'une pompe primaire jusqu'au générateur de vapeur. Dans celui-ci la chaleur est transmise, via une série de tubes immergés, à l'eau du circuit secondaire en générant de grands volumes de vapeur sous très haute pression. Celle-ci est transformée en énergie mécanique dans des turbines haute pression[Note 13] qui entraînent l'arbre d'hélice par le biais d'un réducteur et d'un embrayeur. Cette vapeur est également utilisée par un turbo-alternateur pour générer l'énergie électrique (courant alternatif) qui sert à alimenter les différents équipements du navire. En sortie de ces équipements, la vapeur du circuit secondaire est refroidie dans un condenseur par un circuit d'eau de mer et repart vers le générateur de vapeur[5] - [6].

Réacteur nucléaire

Le réacteur nucléaire est, d'un point de vue architectural, un réacteur à boucles : pour découpler les problèmes, l'eau du circuit primaire sort par deux grosses canalisations de la cuve du réacteur qui vont alimenter chacune un générateur de vapeur physiquement complètement disjoint du réacteur. L'ensemble est conçu pour résister aux chocs produits par les charges sous-marines. La cuve du réacteur, les générateurs de vapeur et les pompes du circuit primaire ainsi que différents équipement auxiliaires forment la chaufferie nucléaire qui est encapsulée dans une enceinte arrêtant les rayonnements nocifs et dans laquelle personne ne pénètre normalement au cours d'une patrouille[5] - [6] - [47] - [48]. La chaufferie nucléaire occupe une tranche du navire (C) longue d'environ 8 mètres et d'un poids de 700 tonnes qui est isolée du reste du navire : la coursive qui permet de la traverser et qui est située dans sa partie supérieure se termine à ses deux extrémités par des portes étanches qui ne sont ouvertes que pour circuler entre l'avant et l'arrière du sous-marin. Une ouverture pratiquée dans la coque épaisse (une brèche) au-dessus de la chaufferie nucléaire permet de recharger le cœur du réacteur avec des barres de combustible neuves lors des opérations de maintenance lourde (IPER). Une deuxième brèche permet d'intervenir sur d'autres équipements de la chaufferie nucléaire notamment les pompes du circuit primaire[43].

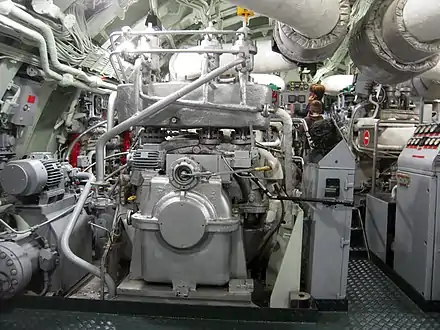

Équipements de propulsion

Les équipements de propulsion et le poste de contrôle de celle-ci ainsi qu'un certain nombre d'auxiliaires occupent les deux dernières tranches du sous-marin (A et B). Immédiatement derrière la tranche nucléaire, la tranche B a un diamètre réduit et ne comporte que deux ponts car c'est à ce niveau que se situe l'étranglement de la coque épaisse qui permet d'y loger les ballasts arrières. Sur le pont supérieur de cette tranche se trouvent les tableaux principaux de l'usine électrique et des armoires de contrôle du réacteur alors que sur le pont inférieur sont situés les groupes convertisseurs d'électricité ainsi que des auxiliaires du réacteur qui n'ont pas besoin d'être situés dans la chaufferie nucléaire. Au-delà d'une cloison étanche se trouve la tranche A qui débute à l'endroit où la coque épaisse reprend son diamètre normal avant de converger en forme de cône vers l'arrière du sous-marin. À l'entrée de cette tranche se trouve, dans une pièce fermée le poste de contrôle propulsion (PCP). C'est dans cette salle, dont les parois sont recouverts de panneaux de contrôle, que sont pilotés à la fois le réacteur nucléaire, les équipements de propulsion, la production d'électricité ainsi que différents auxiliaires. C'est, avec le PCNO, le deuxième centre nerveux du sous-marin et il est occupé en permanence par quatre hommes de quart[49].

Dans l'enfilade vers l'arrière du sous-marin se trouvent l'ensemble des installations motrices. Jusqu'au réducteur les équipements sont dupliqués pour accroitre leur fiabilité. On trouve d'abord les deux turbo-alternateurs installés de part et d'autre d'une allée centrale qui produisent l'électricité, puis les deux turbines qui transforment l'énergie thermique en énergie mécanique et qui sont reliés à un réducteur unique. La vapeur sous pression circule dans des tuyaux isolés de grand diamètre qui serpentent au-dessus des équipements pour prendre en compte les phénomènes de dilatation. La vapeur en sortie des turbines est dirigée vers les condenseurs situés sous le pont principal, qui à l'aide d'un circuit d'eau de mer la refroidissent et la renvoient vers les générateurs de vapeur. L'unique réducteur est accouplé aux deux turbines. Il réduit la vitesse de rotation de quelques milliers de tours par minute à moins de 200 tours. Sa taille est telle qu'il ne peut être remplacé. Derrière le réducteur se trouve l'embrayeur, qui permet de découpler le réducteur et l'arbre d'hélice lorsque le réacteur nucléaire ne fonctionne pas. L'arbre d'hélice peut être entrainé en secours par un moteur électrique. À l'extrémité de l'arbre se trouve le presse-étoupe qui est doublé pour assurer l'étanchéité avec l'extérieur[50].

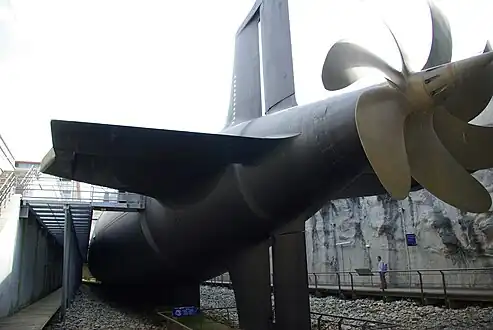

L'hélice est une source de bruits qui résultent de phénomènes de cavitation. Pour limiter ceux-ci, l'hélice tourne lentement, ce qui est compensé par son grand diamètre. Ses pales ont des formes particulières dans le même but. L'hélice des Redoutable comporte sept pales[51].

Systèmes de secours

Pour pallier l'arrêt du réacteur nucléaire, le sous-marin dispose de deux sources d'énergie alternatives : des diesels ou des batteries. Les deux moteurs Diesel-dynamo Pielstick 8PA4V185 de 450 kW ne peuvent être utilisés que si le sous-marin est assez près de la surface pour être alimenté en air par le schnorchel qui émerge du massif. Les diesels et les systèmes qui les contrôlent sont logés dans la tranche (D). La quantité de gaz-oil disponible pour les faire fonctionner donne au sous-marin une autonomie de 5 000 milles nautiques (plus de 9 000 kilomètres). Le réservoir de gasoil en forme de disque double la cloison située entre la chaufferie nucléaire et la tranche D et contribue ainsi à bloquer les rayonnements générés par le réacteur[52]. L'énergie électrique produite par les diesels ou les batteries est utilisée par deux demi-moteurs électriques qui sont situés derrière le réducteur et entrainent directement l'arbre d'hélice. Si les derniers éléments de la chaine de propulsion (hélice, arbre d'hélice, réducteurs...) sont indisponibles (filet dans l'hélice, etc.) les Redoutable disposent d'un propulseur d'étrave (le Mérou) d'une puissance de 250 kW qui est logé dans un ballast entre la coque épaisse et la coque externe sous l'avant du sous-marin (tranche G). Pour le mettre en service il est sorti de son logement à l'aide d'une mécanisme de levage[53].

- Propulsion

Hélice.

Hélice. Une des turbines transformant la vapeur sous pression produite par la chaufferie nucléaire en énergie mécanique.

Une des turbines transformant la vapeur sous pression produite par la chaufferie nucléaire en énergie mécanique.

Armement

L'armement principal du sous-marin est constitué par 16 missiles mer-sol balistique stratégique (MSBS). Le bateau comporte également un armement défensif constitué de 18 armes, panachage de torpilles et de missiles antinavires. Pour lancer les torpilles et les missiles anti-navires le sous-marin dispose de 4 tubes lance-torpilles de 533 mm de diamètre disposés de manière classique à l'avant du sous-marin, parallèles à l'axe du navire. Les 16 missiles MSBS sont quant à eux prêts à l'emploi dans autant de silos verticaux occupant tout l'espace vertical et situés à l'arrière du massif. La tranche missiles représente à elle-seule un tiers de la longueur totale du sous-marin.

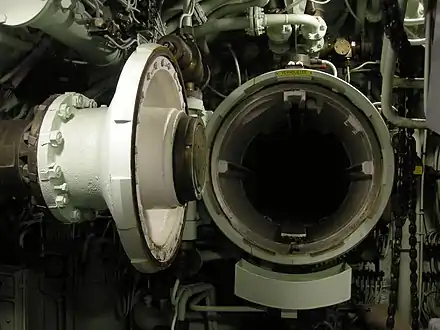

Armement principal : missiles balistiques

Le missile M1, qui équipe à leurs débuts les deux premiers Redoutable, comprend deux étages à propergol solide. Entre les deux étages s'intercale une structure contenant le dispositif pyrotechnique de séparation du premier étage. Au-dessus du deuxième étage on trouve la case à équipements comprenant la centrale à inertie, le calculateur de guidage, le bloc de pilotage et le système de séparation du deuxième étage. La tête militaire qui contient la charge nucléaire protégée par le corps de rentrée surmonte le tout. Le missile est stocké dans un tube interne qui débat de manière élastique dans un tube externe grâce à une suspension pour amortir les mouvements du bateau. Le tube externe qui déborde largement au-dessus de la coque épaisse du sous-marin (mais est recouvert par la superstructure) participe de celle-ci. Un tapis de glissement est placé entre le missile et le tube interne pour éviter tout choc. Le tube est fermé par une porte qui s'ouvre pour permettre le tir du missile. Une membrane en néoprène empêche l'eau de mer de pénétrer dans le tube après son ouverture juste avant le lancement qui s'opère à faible profondeur. Un système de chasse utilisant de l'air comprimé expulse le missile vers la surface à près de 100 km/h La membrane en néoprène est déchirée par le missile lorsque celui-ci est lancé[54]. Les sous-marins de la classe Redoutable ont embarqué successivement des missiles M1, M2, M20 et M4 dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous :

| Caractéristique | Missile M1 | Missile M2 | Missile M20 | Missile M4 |

|---|---|---|---|---|

| Date de mise en service | janvier 1972 | avril 1974 | janvier 1977 | mai 1985 |

| Hauteur | 10,4 m. | 10,67 m. | 11 m. | |

| Diamètre | 1,50 m. | 1,93 m. | ||

| Nbre étages | 2 étages | 3 étages | ||

| Masse | 18 t. | 19,5 t. | 19,5 t. | 36 t. |

| Portée | 2 450 km | < 3 000 km | > 3 000 km | 5 000 km |

| Charge militaire | 1 tête nucléaire MR41 de 500 kt | 1 tête nucléaire de 500 kt | 1 tête nucléaire MR60/MR61 de 1 Mt | 6 têtes nucléaires TN70 puis TN71 de 150 kt |

| Autre caractéristique | Deuxième étage RITA 1 | Deuxième étage RITA 2 | Lanceur refondu | |

| Sous-marin équipé[56] | Le Redoutable Le Terrible | Le Redoutable Le Terrible | Le Redoutable Le Terrible Le Foudroyant L'Indomptable Le Tonnant | Le Terrible L'Indomptable Le Foudroyant Le Tonnant L'Inflexible |

Torpilles

Les torpilles utilisées sont initialement de type DTCN L5. Elles sont remplacées par la suite par des DTCN F17. La DCTN L5 est une torpille de 930 kg longue de 4,4 mètres pour un diamètre de 533 mm. Elle emporte une charge explosive de 150 à 200 kilogrammes. Sa vitesse est de 35 nœuds et sa portée est de 9,5 kilomètres. La F17 est une torpille lourde de 1 410 kilogrammes, longue de 6 mètres. Elle emporte 250 kg d'explosifs HBX-3. Sa portée est comprise entre 18 kilomètres à une vitesse 35 nœuds et de 29 kilomètres à une vitesse de 24 nœuds. C'est une torpille filoguidée (fil de cuivre) disposant également d'un sonar actif/passif[57] .

Missiles anti-navires

À partir de la refonte M4 (qui n'est pas appliquée au navire tête de série Le Redoutable) le sous-marin emporte également le missile antinavires Exocet SM39 mod2 à changement de milieu. Celui-ci est abrité dans une capsule étanche. Il est éjecté avec de l'air comprimé par le tube lance-torpilles. À sa sortie de l'eau, la capsule est larguée et le moteur-fusée du missile est mis à feu. Le missile entame alors une phase de vol à vitesse subsonique en rasant la surface pour éviter d'être détecté par les radars ennemis. Il frappe le navire avec une charge explosive lourde. Sa portée est de 50 milles nautiques (environ 90 kilomètres)[58].

- Armement

Coursive longeant les tubes des missiles

Coursive longeant les tubes des missiles Tube lance-torpille

Tube lance-torpille

PCNO : centre nerveux du sous-marin

Le Poste Central Navigation Opérations (PCNO) est le centre nerveux du sous-marin. C'est là que sous-marin est piloté et que sa route de navigation est tracée. Les menaces éventuelles y sont déterminées et le système d'armes est géré. C'est du PCNO que les ordres sont lancés. Le PCNO occupe le pont supérieur immédiatement sous le massif du sous-marin (17). C'est un local vaste partiellement cloisonné. Le PCNO est occupé en permanence en temps normal par sept personnes : le chef de quart (responsable de la marche générale du sous-marin), le responsable du PCNO, un barreur, un radio, deux personnes aux sonars, une personne à la sécurité plongée, une personne à la situation tactique et une personne à la surveillance des centrales inertielles. En cas de combat ce nombre passe à 16 personnes dont le commandant du sous-marin[59].

Poste de pilotage

La course du sous-marin est dirigée depuis le poste de pilotage qui fait face à l'avant du sous-marin à bâbord. Il comprend deux postes comportant chacun un manche à balai, utilisé pour agir à la fois sur la barre de direction et la barre de plongée. Pour piloter le sous-marin, les marins affectés à ces postes ont face à eux un ensemble d'indicateurs : profondeur, azimut, vitesse de plongée. Le pilotage peut être automatique, c'est-à-dire que la profondeur et la direction souhaitée sont rentrées dans un système qui agit automatiquement sur les barres pour effectuer les corrections nécessaires. En situation de combat, les commandes de plongée et de direction peuvent être découplées. Les deux postes de pilotage sont alors occupés pour agir séparément sur la direction et la profondeur[60].

Commandes de plongée

De nombreux incidents peuvent se produire en plongée. Cinq baies regroupant indicateurs et commandes sont alignées le long de la cloison tribord et forment le tableau central de sécurité plongée (TCSP). Le TSCP permet de surveiller et agir sur un certain nombre de mécanismes. C'est depuis ce poste qu'on fait fonctionner les ballasts ainsi les systèmes de réglage de la pesée et de l'assiette du navire et que les aériens (périscopes, antennes situées dans le massif) sont hissés ou redescendus. Les entrées d'eau, les ouvertures de coque et les départs d'incendie sont également suivis à l'aide de ces tableaux. Les anomalies détectées sur des installations suivies par des postes décentralisés (réacteur, propulsion, régénération d'air...) y sont également centralisées. Le lancement des missiles se fait depuis un pupitre de tir adjacent (un deuxième pupitre de tir existe sur le pont inférieur)[61].

Périscopes

Au milieu du PCNO se trouve une plateforme surélevée qui regroupe trois périscopes permettant d'effectuer des observations en surface lorsque le sous-marin est suffisamment proche de celle-ci. La partie supérieure de ces périscopes est hissée à la demande au-dessus du massif à l'aide de systèmes asservis. Le périscope d'attaque est utilisé lorsque le sous-marin veut rester discret dans une situation de conflit. D'un diamètre réduit à la surface il fournit une image moins précise que le périscope de veille qui comporte également une antenne radar et un détecteur radar mais en revanche il peut être hissé à une hauteur variable pour limiter le risque de détection. Le périscope de visée astrale (PVA) est utilisé pour relever la position des étoiles et recaler de manière automatique les centrales inertielles du sous-marin[62].

Sonars

En plongée, les ondes électromagnétiques (lumière, ondes radio) se propagent très mal dans le milieu liquide. Seules les ondes sonores, utilisées par le sonar, fournissent des informations exploitables dans le milieu aquatique. Le Redoutable dispose d'un grand nombre de sonars dont les informations sont centralisées dans le PCNO. Ces données sont en grande partie restituées dans un local semi-fermé situé le long de la paroi tribord du PCNO. Deux personnes sont affectées en permanence à l'écoute des ondes sonores, l'un pour les sources éloignées l'autre pour les sources proches. L'écoute se fait sur 360° sur des fréquences allant de quelques dizaines de Hertz à 1000 kilohertz. Les sonars peuvent être actifs (analyse de l'écho d'une onde sonore émise par le sonar) ou passifs (écoute des ondes sonores émises par les sources). L'utilisation du sonar actif trahit la position du sous-marin et n'est donc mis en œuvre que dans des conditions particulières[63].

- Le sonar DUUV est un sonar actif de veille ou d'attaque dont l'antenne principale, cylindrique et de grande taille, est située à l'avant du sous-marin. Une deuxième antenne située sur l'arrière du massif couvre le secteur arrière mais avec une restitution médiocre car le son émis par la propulsion du sous-marin vient se superposer aux bruits observés. Ce sonar fournit à la fois l'amplitude et le gisement de la source sonore.

- Le DSUV est un sonar passif basse fréquence moyenne portée dont l'antenne se situe dans l'étrave entre la base de l'antenne du DUUV et les tubes lance-torpilles.

- Le télémètre acoustique DUUX est constitué de trois détecteurs qui permettent de déterminer l'azimut et la distance d'une cible par triangulation.

- Le sonar remorqué (écoute très basse fréquence) DSUV est constitué d'un grand nombre d'hydrophones fixés sur un long câble tiré par le sous-marin.

- Le QSUA permet de surveiller les bruits émis par le sous-marin grâce à des détecteurs répartis près des sources sonores du bord.

- Le sous-marin dispose également de sonars utilisés pour la navigation dont les données sont restituées sur la cloison avant du PCNO à portée visuelle du poste de pilotage : l'AN/UQN est un sondeur grand fond, l'AN/BQS détecte les glaces, les icebergs et les polynies et le NUUS mesure l'amplitude et la direction de la houle avant le tir des missiles.

Communications

Le sous-marin est en veille radio permanente pour pouvoir exécuter les instructions émanant du président de la République dès qu'elles sont émises. Le local radio est situé dans le PCNO dans un local fermé dont l'accès n'est autorisé qu'à quelques personnes. Une permanence est assurée 24 heures sur 24. Les communications utilisent des émetteurs/récepteurs radio fonctionnant dans différentes longueurs d'onde. Il y a deux exemplaires de chaque type d'émetteur/récepteur pour limiter l'impact d'une panne. En plongée les communications avec les stations terrestres se font en basse et très basse fréquence en utilisant une antenne filaire remorquée qui est maintenue sous la surface à quelques mètres de profondeur. Lorsque le navire est en surface, les communications peuvent se faire en UHF (courte portée) et LF. Les antennes de ces deux systèmes sont déployés à la demande au sommet du massif. Pour les communications en plongée avec un navire proche (quelques kilomètres) on utilise un téléphone utilisant les ondes acoustiques (TUUM)[43] - [64].

Autres équipements

Les autres équipements d'aide à la navigation sont[43] :

- trois centrales de navigation inertielle Sagem (aujourd'hui Safran), qui peuvent être recalées à l'aide d'un viseur astronomique ;

- un radar de navigation Thomson CSF DRUA 33 (bande I) ;

- un détecteur de radar Thomson CSF ARUR 13

Équipage

Les sous-marins de la classe Le Redoutable ont un équipage de 135 hommes dont 15 officiers (ce qui comprend le commandant et 4 ingénieurs), 100 officiers mariniers, 15 quartiers-maîtres et 5 matelots appelés du contingents. Deux équipages (rouge et bleu) se relaient pour permettre une utilisation maximale de chacun des navires[65] - [44].

Pour armer les sous-marins, les effectifs des forces sous-marines de la Marine nationale ont dû être fortement accrus et la formation des sous-mariniers a dû être revue en profondeur. En 1967, l'effectif total des sous-mariniers qui étaient embarqués à bord d'une vingtaine de sous-marins à propulsion classique était de 1 500 personnes. Les équipages des seuls Redoutable (donc sans compter les équipages des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire ou classique[Note 14]) sont de 1 500 personnes, auxquelles s'ajoutent 1 700 personnes en soutien. Par ailleurs, les équipages des Redoutable doivent avoir des compétences techniques de haut niveau car ils mettent en œuvre des équipements très complexes (chaufferie nucléaire, missiles balistiques, électronique de détection avancée) tout en faisant face aux anomalies de fonctionnement durant les longues plongées de près de trois mois sans possibilité de retour au port. Un centre de formation, l'École des applications militaires de l'énergie atomique (EAMEA), est créé à Cherbourg[31].

Aménagements

Comparés aux sous-marins qui les précèdent, les Redoutable offrent des conditions de vie nettement améliorées à leur équipage, qui permettent à celui-ci de supporter la durée des plongées. Sur les sous-marins existants, faute de place, l'équipage pratique la banette chaude, c'est-à-dire que plusieurs marins se succèdent au fil des quarts sur la même couchette. Sur les Redoutable, chaque marin dispose de sa couchette personnelle avec un éclairage de chevet et un petit espace de rangement. La décoration des locaux de vie est soignée. Un accent particulier est mis sur la nourriture, qui est préparée avec des vivres frais (en début de patrouille), surgelés ou déshydratés. Il était prévu initialement de permettre aux marins de fumer, malgré les problèmes complexes soulevés par le recyclage de l'air et les risques d'incendie. Finalement cette pratique est bannie par le premier commandant du Redoutable, mesure reconduite par la suite. Pour répondre aux urgences médicales, l'équipage comprend un médecin polyvalent et deux infirmiers qui disposent chacun d'une formation adaptée : le médecin peut pratiquer de petites interventions chirurgicales (appendicite, plaie ouverte, fracture) et de la dentisterie ; un des infirmiers a une qualification d'anesthésiste/laborantin et l'autre de radiologue. Ceux-ci disposent d'une infirmerie, d'un appareil de radiographie et d'une installation permettant de pratiquer des interventions chirurgicales. Le médecin est également chargé de la surveillance de la radioactivité[66].

La zone de vie où l'équipage se nourrit, se délasse et se repose est répartie sur les trois ponts à l'avant du massif et n'occupe qu'une tranche d'une vingtaine de mètres de long sur les 130 mètres du sous-marin. Sur le pont supérieur (pont 3) immédiatement après le poste de commandement navigation/opérations (PCNO) se trouvent le carré et la salle à manger des officiers ainsi qu'une quinzaine de cabines individuelles dans lesquelles ceux-ci sont logés. Le carré sert également de salle de réunion[67]. Au pont inférieur (pont 2), le plus vaste car la coque y atteint son diamètre maximal, se trouve la cafétéria qui sert à la fois de salle à manger pour les officiers mariniers et les simples matelots et de salle de loisirs. C'est la plus grande salle du sous-marin, longue de 12 mètres et large de 5 mètres. Elle peut accueillir jusqu'à 80 personnes. Sur le côté bâbord de cette salle se trouve la cambuse, où officient le cuisinier et son aide. Sur ce pont se trouvent également cinq cabines de 12 couchettes (par groupe de trois couchettes superposées). Ces cabines sont occupées par les matelots et les officiers mariniers les plus jeunes. Enfin, le pont inférieur (pont 1) comprend une dizaine de cabines de quatre couchettes occupées par les officiers mariniers seniors qui disposent par ailleurs d'une petite salle de loisirs. Ce pont comprend également l'infirmerie et plusieurs auxiliaires (pompes d'assèchement, stations d'huile, centrale de ventilation). Sous le pont 1, à même la coque, se trouve le local batterie. Sur chacun des trois ponts se trouvent des douches et des toilettes. Pour que le sous-marin maintienne sa position secrète, les eaux usées ne sont larguées que de nuit et les déchets de cuisine sont évacués dans un sac lesté via un système analogue au tube lance-torpille. Celui n'est mis en œuvre qu'avec l'accord du second lorsque tout risque de détection est écarté[68].

Sur les sous-marins à propulsion classique, l'eau est fortement contingentée car elle doit être embarquée (l'électrolyse de l'eau consomme trop d'énergie pour être mise en œuvre). Le sous-marin doit régulièrement refaire surface pour renouveler l'air. La propulsion nucléaire des Redoutable, en fournissant une source d'énergie inépuisable même en plongée, permet de s'affranchir de ces contraintes. Deux distillateurs (bouilleurs) distillent l'eau de mer et produisent de l'eau douce. L'oxygène, quant à lui, est produit par électrolyse de l'eau déminéralisée. Le dioxyde de carbone produit par la respiration est piégé par une usine de décarbonation. Sont également filtrés et éliminés le monoxyde de carbone, l'azote, le méthane, les fréons des frigos et l'ozone qui sont produits par certains équipements. Les éléments résultant de ces filtrages sont rejetés ou brulés. Des capteurs placés dans différentes parties du sous-marin permettent de surveiller en permanence les taux de ces différents composants chimiques[69].

- Installations pour l'équipage

Cafétéria

Cafétéria Carré des officiers

Carré des officiers

Performances

Les sous-marins de la classe Redoutable ont un rayon d'action illimité grâce à leur réacteur nucléaire. La durée d'une patrouille est fixée par l'endurance des hommes qui doivent rester enfermés dans le sous-marin en plongée durant toute la mission. Les patrouilles ont une durée standard initiale de 55 jours qui a été portée progressivement à 70 jours. Les valeurs précises des données reflétant les capacités du sous-marin (vitesse en plongée, vitesse en plongée silencieuse, profondeur de plongée, capacités des sonars, temps de lancements des missiles) sont tenues secrètes et seules des valeurs approximatives sont connues. Les Redoutable ont une vitesse en plongée qui peut atteindre en plongée environ 25 nœuds (46 km/h) et en surface de 20 nœuds (37 km/h). Son immersion maximale est de l'ordre de 300 mètres[43] - [44]. Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques des SNLE de la même génération telles qu'elles nous sont connues.

| Caractéristique | Classe Le Redoutable | Classe Le Triomphant | Classe Lafayette | Classe Benjamin Franklin | Classe Yankee | Classe Delta III | Classe Resolution |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pays | France | États-Unis[Note 15] | Russie[Note 16] | Royaume-Uni | |||

| Date mise en service | 1971-1985 | 1997-2010 | 1963-1964 | 1965-1967 | 1967-1995 | 1976-1982 | 1963-1965 |

| Unités construites | 6 | 4 | 9 | 12 | 34 | 14 | 4 |

| Longueur | 128,7 m. | 138 m. | 130 m. | 130 m. | 132 m. | 166 m. | 129,5 m. |

| Maître-bau | 11 m. | 12,5 m. | 10 m. | 10 m. | 11,6 m. | 12,3 m. | 10,1 m. |

| Tirant d'eau | 10 m. | 10,6 m. | 8,69 m. | 8,69 m. | 8 m. | 8 m. | 9,17 m. |

| Déplacement en plongée | 8 920 t. | 14 335 t. | 8 251 t. | 8 251 t. | 9 300 t. | 18 200 t. | 8 500 t. |

| Vitesse en plongée[Note 17] | ~25 nœuds (46 km/h) | ~25 nœuds | 21 nœuds | 21 nœuds | 27 nœuds | 24 nœuds | 25 nœuds |

| Profondeur maximale[Note 17] | ~300 m. | ~350 m. | 400 m. | 400 m. | ? | ? | 350 m. |

| Équipage | 135 | 111 | 140 | 140 | 120 | 135 | 143 |

| Missiles stratégiques | 16 missiles M20 avec 1 tête de 1,2 Mt puis missiles M4 avec 6 têtes de 150 kt Portée : 3 000 km puis 5 000 km | 16 missiles M51 6 têtes de 100 kt Portée > 9 000 km | 16 Polaris A3 ou Poseidon C3 avec 3 à 14 têtes de 40 à 200 kt Portée : 4 600 à 5 900 km | 16 Polaris A3 ou Poseidon C3 ou Trident 1 avec 3 à 14 têtes de 40 à 200 kt Portée : 4 600 à 7 400 km | 16 R-27 avec 1 à 3 têtes Portée : 2 400 à 3 000 km | 16 R-29-R avec 1 à 7 têtes de ? kt Portée : 6 500 à 8 000 km | 16 Polaris 3 têtes de 200 kt Portée : 4 600 km |

| Armement conventionnel | 4 tubes lance-torpilles 18 torpilles ou missiles anti-navires Exocet | 4 tubes lance-torpilles 18 torpilles F17 ou missiles anti-navires Exocet | 4 tubes lance-torpilles 12 torpilles | 4 tubes lance-torpilles 13 torpilles | 6 tubes lance-torpilles | 4 tubes lance-torpilles M | 6 tubes lance-torpilles Torpilles Tigerfish |

Installations à terre

Centres opérationnels