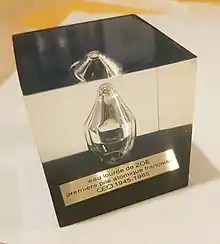

Pile Zoé

La pile Z.O.E. (Z comme zéro énergie, O comme oxyde d'uranium et E comme eau lourde) est la première pile atomique française. Elle initie la filière française des réacteurs à eau lourde refroidis au gaz.

Description

La pile Zoé était constituée de 1 950 kg d'oxyde d'uranium plongé dans 5 tonnes d'eau lourde contenue dans une cuve d'aluminium entourée d'un mur de graphite de 90 cm d'épaisseur. Ce graphite très pur, dit de qualité nucléaire, est entouré d'une enceinte en béton d'1,5 mètre d'épaisseur destinée à absorber les rayonnements. Le refroidissement de cette pile de puissance très faible est assuré simplement par la convection de l'eau lourde dans la cuve et par une circulation forcée d'air autour de la cuve. Plus tard, un système de circulation de l'eau lourde autorisera une montée en puissance jusqu'à 150 kW[1].

Histoire

Installée dans le fort de Châtillon, situé à 5 km au sud de Paris, elle fonctionne pour la première fois le , à partir de 12h12[2].

En 1953, sa puissance est portée à 150 kW.

La réalisation de ce réacteur nucléaire est lancée en 1947 par Frédéric Joliot-Curie, Haut Commissaire du CEA. C'est Lew Kowarski, de retour du Canada où il vient de réaliser la pile ZEEP, qui dirige la mise au point de la pile Zoé, assisté de célèbres savants tels que Bertrand Goldschmidt, Jules Horowitz, Jules Guéron, Francis Perrin, Raoul Dautry et Irène Curie, la fille de Pierre et Marie Curie. En 1952, Kowarski quitte le CEA pour le CERN et Jacques Yvon prend sa succession, devenant Chef du Département d'Etudes des Piles[3].

Le combustible de Zoé provient à l'époque de l'usine du Bouchet (près de Ballancourt-sur-Essonne) qui retraite également le combustible irradié et permet l'extraction des premiers milligrammes de plutonium français en 1949.

L'eau lourde utilisée pour cette pile est partiellement issue des recherches françaises sur les réacteurs à eau lourde menées avant la guerre et avait été évacuée en Grande Bretagne pendant la durée du conflit.

Une partie des briques de graphite qui entourent la cuve et d'autres éléments ont été récupérés en Allemagne sur le site expérimental secret d'Haigerloch, à la fin de la seconde guerre mondiale par le physicien Yves Rocard[4].

Cette première pile, par la suite dénommée EL1 pour « eau lourde n°1 », est suivie par la construction d’une seconde pile à eau lourde EL2 qui diverge en 1952 dans le Centre CEA de Saclay, dont la construction date de 1949. Dans le fort de Châtillon, la pile Zoé est suivie de trois réacteurs nucléaires de recherche à eau légère : Minerve (1959), Triton et Néréide (1959)[5].

La pile Zoé est définitivement arrêtée en et confinée en 1977, puis déclassée en 1978[6]. Le bâtiment qui abrite la pile Zoé est reconverti en musée de l'atome.

Le démantèlement du site commence en 1995, il est prévu pour durer jusqu'en 2018. Puis il est prolongé jusqu'en 2034[7]. En l'an 2000, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) veut faire du démantèlement de ce site historique une opération exemplaire[8] - [9].

Références

- Frédéric Joliot-Curie par Michel Pinault, éditions Odile Jacob, avril 2000.

- Voici ZOE, La pile de Chatillon BNF, les Lettres françaises, le 23 décembre 1948

- « Histoire de la sureté de l'énergie nucléaire civile en France (1945-2000) », thèse de Cyrille Foasso, 2003, université Lumière Lyon 2.

- Roland Kollert, Die Politik der latenten Proliferation : militärische Nutzung "friedlicher" Kerntechnik in Westeuropa, DUV, Dt. Univ.-Verl, (ISBN 3-8244-4156-X et 978-3-8244-4156-3, OCLC 165157394, lire en ligne)

- Voir sur iaea.org.

- HCTISN, « Site CEA de Fontenay-aux-Roses », sur www.hctisn.fr, (consulté le ).

- « « Aladin » : la reconversion de Fontenay-aux-Roses », sur fontenay-aux-roses.cea.fr, (consulté le ).

- L'assainissement du site de Fontenay : un chantier-pilote pour le CEA, 12 octobre 2000.

- « URANIE - Bulletin de liaison de l’ARCEA SACLAYN° 52 Déc. 2018 », sur saclay.arcea.info, (consulté le ).

Liens externes

- Visite virtuelle de la pile ZOE

- Vidéo INA, 23 décembre 1948 : Inauguration officielle de la première pile atomique française au fort de Châtillon

- Science et Vie, décembre 1950 : Extrait du hors série « L'âge atomique »

.JPG.webp)