Centre CEA de Saclay

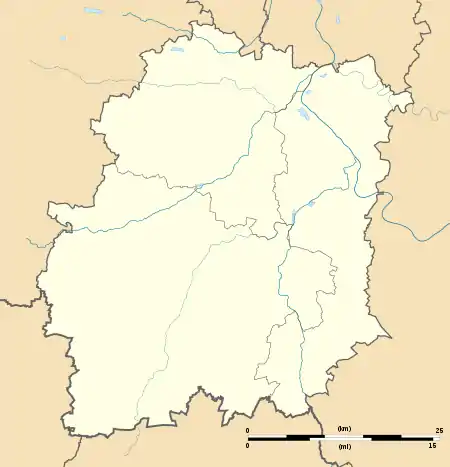

Le centre CEA de Saclay, ou centre de recherche CEA Paris-Saclay, situé dans l'Essonne, au cœur de l'université Paris-Saclay, est le plus grand des dix centres de recherche du CEA.

| Fondation |

1952 |

|---|

| Type | |

|---|---|

| Domaine d'activité | |

| Siège | |

| Pays | |

| Coordonnées |

48° 43′ 29″ N, 2° 08′ 56″ E |

| Effectif |

8 000 |

|---|---|

| Effectif statutaire |

5 400 salariés CEA dont 4 200 permanents |

| Direction |

Christian Bailly |

| Organisation mère |

CEA |

| Affiliation |

Direction des sciences de la matière du CEA |

| Site web |

|

|

Ce centre de recherche exerce ses activités dans les domaines de l'énergie nucléaire, des sciences du vivant, de la recherche fondamentale et appliquée en physique et en chimie, du climat et de l'environnement, des recherches appliquées dans de nombreux domaines technologiques. Il accueille le siège administratif du CEA.

Ce centre de recherche d'une superficie de 220 ha est implanté sur le plateau de Saclay, dans le pôle scientifique et technologique Paris-Saclay, au sud de Paris. Il est composé d'un domaine principal, et d'une extension : « l'Orme des Merisiers ».

Il accueille chaque jour 8 000 personnes dont 5 400 salariés du CEA.

Activités du centre

Énergies atomique et alternatives

La recherche autour de l'énergie nucléaire a été l'activité principale du centre depuis sa création. Depuis l'élargissement du CEA aux énergies alternatives en 2010, on y trouve aussi des activités de recherches dans les domaines de l'hydrogène et des bioénergies.

Les recherches sur l'énergie nucléaire concernent l'optimisation du fonctionnement des centrales nucléaires françaises actuelles et le développement de systèmes nucléaires innovants. Des moyens spécifiques lui sont consacrés :

- les réacteurs nucléaires de recherche : Osiris, Isis et Orphée ;

- le LECI, un laboratoire chaud d'étude des matériaux irradiés ;

- et l'installation d'essais sismiques « Tamaris ».

Ces travaux sont complétés par des recherches sur la gestion des déchets radioactifs ainsi que par le démantèlement des anciens réacteurs nucléaires de recherche : EL2, EL3, Ulysse, etc.

D'autres axes de recherche sont étudiés parallèlement au domaine de l'énergie :

- la recherche technologique : les systèmes informatiques embarqués, les systèmes interactifs (relations homme-machine), les capteurs et le traitement du signal ;

- la recherche dans le domaine de la santé : l'effet des rayonnements sur les cellules et les molécules, l'ingénierie des protéines, les recherches en imagerie médicale et les dosages radioimmunologiques ;

- les études sur l'environnement : la modélisation du climat et l'effet de serre.

L'Atelier de décontamination d'expertise et de conditionnement (ADEC) mis en service en 1962 et à l'arrêt depuis 2011, était exploité et maintenu sous la responsabilité de la Société des techniques en milieu ionisant (STMI). En septembre 2015, la Société des techniques en milieu ionisant (STMI), société du groupe Areva, signe un contrat de plusieurs millions d'euros avec le CEA pour la mise en propreté radiologique de l'ADEC[1].

Organismes et entreprises implantés

Le Centre CEA de Saclay accueille également l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN), qui a pour mission l'enseignement et la formation professionnelle dans le domaine du nucléaire, le Laboratoire Léon Brillouin (LLB), ainsi que nombreux autres organismes ou entreprises :

- l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) ;

- l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;

- l'Institut international de l'énergie nucléaire (I2EN) ;

- le Réseau européen pour l'enseignement des sciences nucléaires (Association ENEN) ;

- IBA, producteur de molécules radiomarquées pour la radiothérapie ;

- TechnicAtome (anciennement Areva TA) ;

- Euriso-top, producteur de solvant contenant du deutérium et de produits marqués ;

- Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers (IRFU) ;

- Institut rayonnement-matière de Saclay (Iramis).

Histoire

Prémices

Les dirigeants du commissariat à l'énergie atomique décident dès sa fondation en 1945 la création d'un grand centre de recherche nucléaire : ce sera le Centre d’études nucléaires de Saclay. Mais les premières expériences nucléaires — notamment la pile Zoé — sont effectuées dans le fort de Châtillon, à Fontenay-aux-Roses[2].

En 1946, Raoul Dautry, administrateur général du CEA choisi le site de Saclay : un plateau sans charme peuplé de 700 habitants et peu boisé, terre à blé ouverte à tous vents acquise après bien des débats locaux, en raison de son éloignement géographique de Paris et de la proximité offerte par les moyens de communication modernes comme le métropolitain pour un centre d'études de physique nucléaire[3].

Le 11 décembre 1946, un arrêté d’expropriation pour des parcelles sur Saclay est pris[4]. Le 14 décembre 1946, un autre arrêté paraît au Journal officiel, déclarant d'utilité publique l'acquisition de deux terrains situés en bordure de la nationale 306 sur les communes de Saclay, Villiers-le-Bâcle et Saint-Aubin pour y installer les services industriels et scientifiques du CEA[5].

En 1947, la construction du centre de Saclay débute[2] mais est âprement discutée[6]. Cette même année, Joliot-Curie se rend à Versailles pour indiquer que la suppression des terres agricoles est sans préjudice pour la production de blé et que le centre ne présente aucun danger[7]. Frédéric Joliot et ses collaborateurs multiplient alors les conférences sur la radioactivité afin de rassurer les populations, tant sur les questions de sécurité, que sur celles tenant à la suppression de terres à blé.

Pour rassurer les populations, le projet est dénommé laboratoire atomique — et non usine —[8]. Le sujet fait également l'objet d'un échange à l'assemblée nationale en mars 1947[9].

En avril 1948, les requêtes d'annulation de l’arrêté d'expropriation sont rejetées au motif que les travaux militaires sont une mesure d'urgence pour résorber le chômage pendant cinq années[4].

En 1948 est démontrée la première pile française au Fort de Châtillon devant Vincent Auriol, Joliot-Curie, et Kowanski[10]. En 1948, après le démonstrateur Zoé (Zéro Oxide d'Uranium eau lourde) le laboratoire de Saclay peut se développer[11]. Ainsi, dès décembre 1948, Saclay est pressenti pour une deuxième pile[10].

En 1949, l'accord de la population de Saclay est obtenu pour la construction d'un centre vivant en l'échange de la promesse de l'absence de toute forme de danger[12].

Évolutions

Le centre de Saclay est la dernière œuvre d'ampleur de l'architecte Auguste Perret, qui l'a conçu comme un « petit Versailles » consacré aux sciences de l'atome[13]. Il a pu dessiner une trentaine d’édifices, dont une vingtaine sera construite, notamment l'emblématique restaurant (rénové en 2004)[14] et le château d'eau, devenu le symbole architectural du CEA de Saclay.

En 1950, après la révocation de Frédéric Joliot de ses fonctions de Haut-Commissaire à l’énergie atomique, Francis Perrin devient Haut-Commissaire du CEA (responsabilité qu’il conserva jusqu’en 1970).

En 1951, Jules Guéron est nommé premier directeur du Centre d'études nucléaires de Saclay.

En 1952, le centre de Saclay est inauguré et le premier réacteur nucléaire de recherche de Saclay est mis en service : il s'agit du successeur de la pile Zoé : EL2 ou réacteur à Eau Lourde no 2, qui fonctionna jusqu'en 1965. En 1952 démarre aussi à Saclay le premier accélérateur de particules du CEA. La même année, une direction industrielle est créée au sein du CEA sous l’impulsion de Pierre Guillaumat.

Pendant une dizaine d'années, ce n'est pas moins de huit réacteurs nucléaires de recherche qui sont construits à Saclay : Aquilon (1956-1967) ; la pile à eau lourde EL3 (1957-1979) ; Rubéole (1957-1963) ; Proserpine (1958-1961) ; PEG (1959-1960) ; Alizé (1959-1961) et Ulysse (1961-2007)[15].

En mars 1964 la décision est prise de construire le réacteur Osiris et sa maquette Isis. Les premiers travaux débutèrent en juin. La divergence d'Isis s'est produit le 28 avril 1966 et celle d'Osiris le 8 septembre de la même année[16].

De 1976 à 1980, en parallèle du développement du parc électronucléaire français de réacteurs à eau pressurisée d'EDF, le CEA et la société Technicatome construisent un réacteur de recherche à Saclay : Orphée, conçu sur le modèle du Réacteur à Haut Flux (RHF) mis en service à Grenoble en 1971[17].

Les réacteurs de recherche encore utilisés en 2018 sont Orphée et Isis. Le , l'installation du laser Apollon est inaugurée dans l'extension l'Orme des Merisiers. Il doit atteindre une puissance de cinq pétawatts, devenant ainsi le plus puissant au monde[18].

Références

- « Areva va assainir une installation du CEA à Saclay », sur http://www.romandie.com, (consulté le )

- « Accueil », sur CEA/CEA PARIS-SACLAY, CEA, (consulté le ).

- « Paris-presse : dernières nouvelles du monde », sur Gallica, (consulté le ).

- « Recueil des arrêts du Conseil d'État », sur Gallica, (consulté le ).

- « Journal officiel de la République française. Lois et décrets », sur Gallica, (consulté le )

- « Ce soir : grand quotidien d'information indépendant / directeur Louis Aragon ; directeur Jean Richard Bloch », sur Gallica, (consulté le ).

- « Casa cité », sur Gallica, (consulté le ).

- « Mémoires et documents publiés par la Société archéologique de Rambouillet », sur Gallica, (consulté le ).

- « "Maroc-matin". Quotidien général d'informations illustrées », sur Gallica, (consulté le ).

- « Paris-presse, L'Intransigeant », sur Gallica, (consulté le ).

- « Paris-presse, L'Intransigeant », sur Gallica, (consulté le ).

- « La Pensée : revue du rationalisme moderne », sur Gallica, (consulté le ).

- « CEA de Saclay : le palais de la science d'Auguste Perret », sur essonne.fr, Banque des savoirs du Conseil général de l'Essonne (consulté le ).

- https://www.cea.fr/presse/Documents/DP/2014/Dossier-presse-reinterpretation-oeuvres-Auguste-Perret.pdf Le restaurant du CEA Saclay : une réinterprétation contemporaine de l’œuvre d'Auguste Perret, DP 2014

- « CEA-IRSN rapport DAS 149 : Recensement des centrales nucléaires et réacteurs de recherche mis à l'arrêt... dans les pays industrialisés (p.48) » [PDF], sur inis.iaea.org, (consulté le ).

- (en) The Osiris reactor, CEA Saclay, 2005

- (en) ORPHEE reactor, CEA - Nuclear Activities Direction of Saclay, 2009

- « Laser Apollon : record mondial de puissance attendu en 2016 », sur www.enerzine.com, (consulté le ).

Liens externes

- Site officiel

- DSM-CEA, site officiel

- Grand Accélérateur National d'Ions Lourds, CEA/DSM-CNRS/IN2P3, site officiel

- Genoscope

Bibliographie

- Véronique Lefebvre, Au cœur de la matière - 50 ans de recherche au CEA de Saclay, Le Cherche midi, 2002