Missile M1

Le M1 est le missile balistique à portée intermédiaire français qui arme les deux premiers sous-marin nucléaire lanceur d'engins français. Ce missile comporte deux étages à propergol solide et emporte une seule tête nucléaire MR 41 de 500 kt équivalent TNT avec une portée de 2450 kilomètres. Déployés à compter de 1971, 16 missiles de ce type arment les sous-marins de la classe Le Redoutable. D'une portée trop faible il est rapidement remplacé par le missile M2 (portée 3000 kilomètres) qui entre en service opérationnel dès 1974.

| M1 Missile balistique | |

Prototype d'un corps de rentrée d'un missile M1 en 1969. | |

| Présentation | |

|---|---|

| Type de missile | Missile mer-sol balistique stratégique |

| Déploiement | 1971 |

| Caractéristiques | |

| Masse au lancement | 20 t |

| Longueur | 10,67 m |

| Diamètre | 1,49 m |

| Portée | 2500 km |

| Charge utile | tête nucléaire MR 41 de 1360 kg |

| Plateforme de lancement | Classe Le Redoutable |

Développement

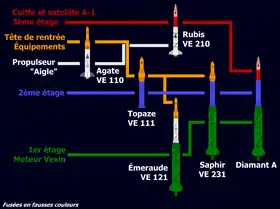

En le Conseil de Défense fige les caractéristiques des missiles balistiques qui doivent armer les premiers sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français de la classe Le Redoutable. Ceux-ci doivent embarquer 16 missiles (une configuration à 8 missiles a été envisagée), dont la portée souhaitée est de 2 500 kilomètres et qui doivent emporter une charge militaire (bombe nucléaire) de 700 kilogrammes. Le missile doit pouvoir être lancé depuis un sous-marin en immersion (donc nécessairement en mouvement car celui-ci ne peut être immobile pour rester stable) dans des conditions de forte houle. La précision doit être compatible avec une stratégie de bombardement des cités. Le missile doit être opérationnel début 1970[1]. À l'époque la France ne maitrise aucune des technologies nécessaires à la réalisation de ce missile même si certaines sont en cours de test. La SEREB (Société d'étude et de réalisation d'engins balistiques) qui a été créée en 1959 par les dirigeants français pour créer une industrie des systèmes balistiques, est chargée de développer le nouveau missile. La SEREB a lancé en 1960 le programme des Pierres précieuses qui doit permettre de mettre au point de manière méthodique les différentes fonctions d'une fusée (propulsion liquide et solide, pilotage, guidage et rentrée atmosphérique). Dans le cadre de ce programme plusieurs plusieurs fusées expérimentales — Agate, Topaze, Émeraude et Rubis — sont réalisées et lancées depuis le site d'Hammaguir en Algérie[2]. Ces travaux ont un objectif civil (mise au point du premier et seul lanceur spatial français Diamant) mais également militaire. La fusée Rubis (VE 231) est utilisée pour évaluer les phénomènes de rentrée atmosphérique qui affecteront les têtes nucléaires du missile tandis que le deuxième et troisième étage de la fusée Diamant sont pratiquement des copies à échelle réduite des futurs M1/M2/M20 qui arment les Redoutable mais également du missile S3 (sol-sol) déployé sur le plateau d'Albion[3].

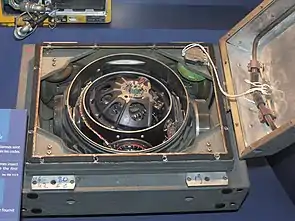

Le lancement d'un missile, que ce soit depuis une plateforme fixe (missile sol-sol du plateau d'Albion) ou mobile (SNLE) nécessite de disposer d'une centrale inertielle (comprend un gyroscope et des accéléromètres) extrêmement précise. En 1960, lorsque le général de Gaulle décide de créer la force nucléaire stratégique, les industriels français ont une maitrise très relative de ce domaine pointu. La Sagem a acquis en 1958 une licence de fabrication auprès de la société américaine Kearfott pour une centrale inertielle utilisable par un engin balistique de 100 kilomètres de portée. Celle-ci n'est pas suffisamment précise pour un missile dont la portée est de plusieurs milliers de kilomètres. La détérioration des relations de la France avec les États-Unis impose le développement d'une filière de fabrication nationale. Ces travaux vont représenter un budget équivalent à celui du prototype de réacteur nucléaire. La Sagem est chargée de développer la centrale inertielle de navigation pour sous-marin (CIN) ainsi que celle embarquée sur le missile tandis que le laboratoire de recherche LRBA réalise les essais. Les principes utilisés sont validés par le lancement réussi de la version guidée de la fusée Saphir et par celui du lanceur Diamant en 1965. Électronique Marcel Dassault (EMD) fournit les calculateurs de guidage tandis que SFENA et LCT livrent les électroniques de pilotage. Ces travaux débouchent sur une version opérationnelle qui est incorporée dans les premiers missiles en 1971[4].

Le missile M1, qui équipe initialement les Redoutable a une masse de 18 tonnes et un diamètre de 1,5 mètre. Il comprend deux étages chargés respectivement de 10 et 4 tonnes de propergol solide constitué par un mélange de perchlorate d'ammonium (comburant) et le polyuréthane (carburant). Le propergol solide a été choisi car, bien que moins performant à masse égale que les ergols liquides, il ne pose pas de problème lié au stockage sur de longues durées, besoin critique à bord des sous-marins. Les essais statiques du missile ont lieu à Saint-Médard-en-Jalles (agglomération de Bordeaux) autour de la poudrerie de Saint-Médard qui assure la fabrication du propergol. C'est là que se sont installés les différents industriels participant à la fabrication du missile : la SNECMA pour la structure en acier du premier étage, la SEPR pour les tuyères et le propulseur dans son ensemble des deux étages et Sud-Aviation pour la structure en fibre de verre du deuxième étage. Les essais statiques s'achèvent en 1968. Les essais en vol du premier étage ont lieu à Hammaguir, puis depuis un caisson immergé au large de l'île du Levant et enfin depuis un sous-marin spécialement équipé, le Gymnote[5].

Le lancement d'un missile balistique depuis un sous-marin en plongée présente de nombreuses difficultés. Le missile doit être expulsé à l'aide d'air comprimé avec une vitesse suffisante pour atteindre la surface. Pour rester stable un sous-marin doit toujours être en mouvement. Mais ce déplacement déséquilibre le missile lorsqu'il sort du tube. En atteignant les eaux de surface le missile est de nouveau déstabilisé par la houle et il doit parvenir à corriger un angle de sortie qui peut être très éloigné de la verticale. Dépourvu d'empennages pour pouvoir coulisser dans son tube, le missile est aérodynamiquement instable ce qui complique la mise au point du système de pilotage de la fusée. Enfin au moment de l'expulsion du missile par le sous-marin l'eau s'engouffre dans le tube qu'il occupait. Il faut parvenir à empêcher celle-ci de noyer complètement le tube car la masse serait supérieure à celle du missile et compromettrait la stabilité du sous-marin. Aussi pour mettre au point ce processus de lancement très complexe sans dépendre de la livraison du Redoutable, des essais sont d'abord effectués à échelle réduite puis à l'échelle 1 à partir d'un caisson (baptisé Nemo) contenant un tube de lancement qui est immergé. Pour parachever ces tests dans des conditions plus proches du fonctionnement opérationnel, les responsables du projet décident en 1962 de construire un sous-marin expérimental : le Gymnote. Celui-ci est réalisé à partir de la coque du sous-marin Q244 (diamètre 8,5 mètres) en intercalant une tranche d'une diamètre de 10,6 mètres contenant quatre tubes de lancement. La réalisation du Gymnote est achevée le et il est mis en service le . Il sera également utilisé pour la mise au point du missile M4 puis désarmé le [6] - [7]. Les essais du missile complet sont d'abord effectués depuis le Centre d'essais des Landes durant l'été 1968 qui vient d'être inauguré (4 tirs dont deux réussis). Les essais suivants ont lieu à bord du Gymnote (7 tirs dont 5 réussis d'une version intermédiaire puis 8 tirs dont 6 réussis de la version de production). Ces lancements permettent de qualifier le lancement depuis un sous-marin en plongée. Deux tirs de qualification tous deux réussis auront encore lieu depuis le Redoutable. Début 1972 avec deux ans de retard sur la date prévue, le missile devenait opérationnel[8].

Mise au point de l'ogive nucléaire

La France dispose depuis 1964 d'une arme nucléaire de 50 kilotonnes équivalent en TNT qui est emportée par des avions Mirage IV. Pour le missile équipant les sous-marins de la classe du Redoutable il est demandé de développer une charge militaire dix fois plus puissante (500 kt) qui conserve toutefois la masse et les dimensions de l'arme équipant les Mirage. Celle-ci doit en plus résister aux conditions sévères rencontrées durant le vol du missile (accélération, température) et répondre à des niveaux de sécurité très élevés nécessaires dans les SNLE. Les études sur cette charge militaire débutent en 1963. Pour équiper les missiles embarqués l'idéal serait d'équiper ceux-ci d'une bombe thermonucléaire (bombe H) beaucoup plus compacte que la bombe A utilisée par les Mirage IV. Mais les travaux des chercheurs français dans ce domaine piétinent (ce qui leur attirera les foudres du général de Gaulle) et le choix porte sur une variante de la bombe A, dite à fission exaltée, qui grâce à un matériau à base de tritium permet d'obtenir une puissance explosive plus importante qu'une simple bombe A toutefois au prix d'une grande complexité de conception. La première bombe de ce type est réalisée avec l'uranium enrichi produit par l'usine de Pierrelatte qui a commencé à fonctionner en 1967. Le résultat de ces travaux, la tête nucléaire MR41, est testé au Centre d'expérimentation du Pacifique en . De manière ironique, quelques semaines plus tard explosait sur le même site la première bombe thermonucléaire française qui traçait l'avenir de l'arme nucléaire[9] - [10].

Au cours d'essais de vibration de la charge MR41 une rupture mécanique est constatée et entraine des travaux de renforcement de la structure de la bombe. L'utilisation du tritium génère par ailleurs de nouvelles contraintes car ce gaz radioactif à demi-vie relativement courte (12 ans) se transforme en hélium ce qui augmente la pression interne dans la charge nucléaire. L'enveloppe en acier doit être renforcée pour contenir ce gaz sans porter atteinte aux performances de l'arme. Les représentants de la Marine nationale imposent à la DAM (concepteur de la bombe) des tests poussés qui reculent la mise au point de l'arme opérationnelle jusqu'en 1971. Finalement une charge nucléaire opérationnelle, respectant le devis de poids et la puissance souhaitée, est testée avec succès à Moruroa en et les premiers missiles sont embarqués à bord du Redoutable en 1972. La tête nucléaire MR41 ne sera qu'un engin de transition car elle sera très rapidement remplacée par la MR60 utilisant une bombe thermonucléaire (missile M20 déployée à compter de 1977). Initialement le commandant des sous-marins dispose d'un équipement permettant de contrôler en cours de mission la disponibilité de la charge nucléaire des missiles embarqués. Ce dispositif, générateur d'une charge de travail sans valeur ajoutée, sera supprimé à la demande des commandants à partir de la livraison de l'Indomptable[10].

Caractéristiques techniques

Le missile M1 qui équipe à leurs débuts les deux premiers Redoutable, comprend deux étages à propergol solide (polybutadiène hydroxytéléchélique). Entre les deux étages s'intercale une structure contenant le dispositif pyrotechnique de séparation du premier étage. Au-dessus du deuxième étage on trouve la case à équipements comprenant la centrale à inertie, le calculateur de guidage, le bloc de pilotage et le système de séparation du deuxième étage. La tête militaire qui contient la charge nucléaire protégée par le corps de rentrée surmonte le tout. Le missile est stocké dans un tube interne qui débat de manière élastique dans un tube externe grâce à une suspension pour amortir les mouvements du bateau. Le tube externe qui déborde largement au-dessus de la coque épaisse du sous-marin (mais est recouvert par la superstructure) participe de celle-ci. Un tapis de glissement est placé entre le missile et le tube interne pour éviter tout choc. Le tube est fermé par une porte qui s'ouvre pour permettre le tir du missile. Une membrane en néoprène empêche l'eau de mer de pénétrer dans le tube après son ouverture juste avant le lancement qui s'opère à faible profondeur. Un système de chasse utilisant de l'air comprimé expulse le missile vers la surface à près de 100 km/h. La membrane en néoprène est déchirée par le missile lorsque celui-ci est lancé[11].

Déploiement

Lee missile M1 est mis en service en 1972 sur les deux premiers SNLE français : Le Redoutable et Le Terrible. Mais ses capacités sont limitées par sa portée de 2 450 kilomètres. Pour que le missile puisse atteindre Moscou (à cette époque de guerre froide l'Union soviétique constitue l'unique menace de conflit nucléaire pour la France), il faut que le sous-marin soit positionné en mer de Norvège ou dans le golfe de Gênes des mers trop fréquentées et de taille trop réduite pour permettre de patrouiller à l'abri des menaces. Dès 1958 la Marine nationale avait demandé que la portée soit allongée à 3 000 km[12] - [3] - [8]. Il est rapidement remplacé sur cette classe de SNLE successivement par les missiles M2, M20 et M4 dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-dessous :

| Caractéristique | Missile M1 | Missile M2 | Missile M20 | Missile M4 |

|---|---|---|---|---|

| Date de mise en service | ||||

| Hauteur | 10,4 m. | 10,67 m. | 11 m. | |

| Diamètre | 1,50 m. | 1,93 m. | ||

| Nbre étages | 2 étages | 3 étages | ||

| Masse | 18 t. | 19,5 t. | 19,5 t. | 36 t. |

| Portée | 2 450 km | < 3 000 km | > 3 000 km | 5 000 km |

| Charge militaire | 1 tête nucléaire MR41 de 500 kt | 1 tête nucléaire de 500 kt | 1 tête nucléaire MR60/MR61 de 1 Mt | 6 têtes nucléaires MR70 de 150 kt |

| Autre caractéristique | Deuxième étage RITA 1 | Deuxième étage RITA 2 | Lanceur refondu | |

| Sous-marin équipé[14] | Le Redoutable Le Terrible | Le Redoutable Le Terrible | Le Redoutable Le Terrible Le Foudroyant L'Indomptable Le Tonnant | Le Terrible L'Indomptable Le Foudroyant Le Tonnant L'Inflexible |

Retombées industrielles

Dans le cadre du programme des missiles M1, S2 et du lanceur spatial Diamant, les principaux acteurs industriels français de l'aéronautique acquièrent la connaissance qui leur permettra de faire jeu égal avec les Américains dans le domaine des lanceurs classiques dans le cadre du programme Ariane : les établissements de la future Aérospatiale pour le corps des fusées, Snecma pour la propulsion, Matra pour la case à équipements, SFENA et SAGEM pour la centrale à inertie. Des organismes de recherche comme l'ONERA (aérodynamique, propulsion), le CNET et le CNRS participent en amont aux études de conception des missiles, du lanceur et des satellites.

Notes et références

- Un demi-siècle d'aéronautique en France - Les missiles balistiques de 1955 à 1995, p. 130

- Marcel Morer, « Le Redoutable 1963-1991 - Le programme MSBS M1 », Cols bleus, no 2139 (supplément), , p. 1-17 (lire en ligne)

- « La sage du MSBS : 50 années de passion et de réussite », sur armement-innovations.fr, Confédération amicale des Ingénieurs de l'Armement (consulté le )

- « Le guidage et le pilotage des missiles balistiques MSBS », sur armement-innovations.fr, Confédération amicale des Ingénieurs de l'Armement (consulté le )

- Marcel Morer, « La Genèse de la Force Océanique Stratégique - Développement du missile MSBS de première génération », AGASM, no x, , p. 7-10 (lire en ligne)

- Sous-marin expérimental lance-missiles Gymnote (1964-1987)

- L’aventure des SNLE français, p. 14

- Un demi-siècle d'aéronautique en France - Les missiles balistiques de 1955 à 1995, p. 134-138

- Yves Ploux, « Le Redoutable 1963-1991 - Les armes nucléaires », Cols bleus, no 2139 (supplément), , p. 10 (lire en ligne)

- Claude Ayçoberry, « La Genèse de la Force Océanique Stratégique - La première charge nucléaire M.S.B.S. », AGASM, no x, , p. 7-10 (lire en ligne)

- « Un missile balistique : Comment ça marche ? » [archive du ], sur Netmarine,

- L’aventure des SNLE français, p. 17

- « Les missiles M20, M4, M45 » [archive du ], sur Netmarine,

- Un demi-siècle d'aéronautique en France - Les missiles balistiques de 1955 à 1995, p. 143

Bibliographie

- Emile Arnaud (collectif), Un demi-siècle d'aéronautique en France - Les missiles balistiques de 1955 à 1995, Département d'histoire de l'armement du Centre des hautes études de l'armement, , 316 p. (lire en ligne)

- Emmanuel Duval, « L’aventure des SNLE français », La Revue Maritime, Institut français de la mer, no 491, , p. 21 (lire en ligne).

- aerospatiale 06, mensuel de l'établissement de Cannes, paru de 1982 à 1998.

- France Durand-De Jongh, De la fusée Véronique au lanceur Ariane une histoire d'hommes 1945-1979, Paris, Editions Stock, , 283 p. (ISBN 2-234-04659-9)

- Sylvie Moncieu (dir.), Alain Coursier (rédacteur) et al., 80 ans de passion, le site de Cannes de 1919 à 1999, Éditions Version latine, , 111 p.

- La saga des missiles européens (1945-2005), Guillaume Belan, Patrick Mercillon, Paris, éditions TTU-Certes, 2005

- Hervé Moulin, « La France dans l’Espace 1959-1979 Contribution à l'effort spatial européen », sur Agence spatiale européenne, (consulté le )

- Philippe Varnoteaux, L'aventure spatiale française : de 1945 à la naissance d'Ariane, Paris, Nouveau Monde Edition, , 432 p. (ISBN 978-2-36942-157-3)

Articles connexes

Liens externes

- « La sage du MSBS : 50 années de passion et de réussite », sur armement-innovations.fr, Confédération amicale des Ingénieurs de l'Armement (consulté le )

- SSBS et MSBS Sol sol Balistique Stratégique et Mer-Sol Balistique Stratégique sur fuseurop.univ-perp.fr