Ariane (fusée)

Ariane est le nom générique d'une famille de lanceurs civils européens de satellites. Le programme Ariane est lancé en 1973 par le CNES afin de donner les moyens à la France de mettre en orbite ses satellites sans dépendre des autres puissances spatiales. Ce projet avait été précédé d'un échec avec la fusée Europa. La première version, Ariane 1, effectue son vol inaugural depuis la base de Kourou (Guyane française) le . Elle est rapidement remplacée par des versions plus puissantes, Ariane 2, Ariane 3 et Ariane 4 qui effectuent leur premier vol respectivement en 1986, 1984 et 1988. Pour faire face à l'augmentation de la masse des satellites, le lanceur est complètement refondu, donnant naissance à la version Ariane 5 capable de placer maintenant plus de 10,7 t en orbite de transfert géostationnaire. Son premier vol a eu lieu en 1996.

| Ariane | |

| Lanceur spatial moyen/lourd | |

|---|---|

.jpg.webp) Ariane 5 ECA sur son pas de tir, transportant avec lui le télescope James Webb | |

| Données générales | |

| Pays d’origine | |

| Constructeur | ArianeGroup |

| Premier vol | |

| Lancements (échecs) | 237 (12) |

| Hauteur | 55 m |

| Diamètre | 5,4 m |

| Masse au décollage | 780 t |

| Étage(s) | 2 |

| Poussée au décollage | 15 120 kN |

| Base(s) de lancement | Kourou |

| Version décrite | Ariane 5 |

| Autres versions | Ariane 1, Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4 |

| Charge utile | |

| Orbite basse | G : 18 t ES : 21 t ECA : 21 t |

| Transfert géostationnaire (GTO) | G : 6,9 t ES : 8 t ECA : 10,5 t |

| Motorisation | |

| Propulseurs d'appoint | 2 EAP (P230) |

| 1er étage | EPC : 1 moteur Vulcain 160 tonnes d'ergols cryogéniques LOX/LH2 |

| 2e étage | ESC : 1 moteur HM-7B, 14,4 tonnes d'ergols cryogéniques LOX/LH2 |

| Missions | |

| Satellites de télécommunications Ravitailleur ATV (retiré du service) Satellite scientifique Sonde spatiale |

|

La famille de lanceurs a rapidement pris une part de marché importante dans le domaine du lancement des satellites de télécommunications en orbite géostationnaire, secteur en plein essor dans les années 1980. En 2009, le lanceur Ariane, qui est tiré de cinq à sept fois par an ces dernières années, détenait environ 50 % de ce marché avant l'arrivée de la société américaine SpaceX. La base de lancement d'Ariane, située à Kourou en Guyane française (Centre spatial guyanais), permet au lanceur de disposer d'un avantage important grâce à sa proximité de l'équateur (qui permet une plus grande vitesse au lancement) mais ses coûts de production restent élevés.

Ariane est initialement issue des travaux de l'agence spatiale française, le CNES. La politique spatiale française, pour des raisons à la fois politiques et industrielles, a de tout temps été plus attachée au développement d'un lanceur européen que ses partenaires au sein de l'Agence spatiale européenne. Les industriels français conservent encore aujourd'hui une part prépondérante dans la conception et la fabrication des lanceurs Ariane, avec des participations significatives d'autres pays européens comme l'Allemagne (nombreuses contributions sur la propulsion, le corps des lanceurs), l'Italie (propulsion), la Suède, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse. Le lancement des satellites par Ariane est commercialisé par la société Arianespace, filiale créée en 1980 par le CNES et les principaux industriels impliqués dans le programme.

Historique

Contexte : les enjeux des débuts de la conquête spatiale

En 1960, la communauté scientifique européenne appelle de ses vœux la création d'un programme spatial scientifique européen animé par un organisme analogue au CERN. Les programmes spatiaux russe et américain font des progrès très rapides qui ouvrent de nouvelles perspectives, notamment dans les domaines de la physique et de l'astronomie. Les responsables britanniques qui viennent d'arrêter le programme du missile balistique Blue Streak proposent alors de développer un lanceur spatial reposant sur ce missile. Pour les Britanniques, l'objectif est surtout d'amortir le coût du Blue Streak (56 millions de £). En janvier 1961, le général de Gaulle, sollicité, donne finalement son accord contre l'avis de ses conseillers pour le développement d'un lanceur européen à trois étages, baptisé Europa, utilisant comme premier étage le Blue Streak, un deuxième étage de conception française et un troisième étage de conception allemande.

L'échec du programme Europa

Le premier tir d'un élément de lanceur Europa a lieu à Woomera (Australie) en juin 1964 : c'est un succès mais il ne porte que sur le premier étage déjà rodé Blue Streak tandis que les étages français et allemands n'en sont encore qu'au stade de l'étude. Or, depuis la mise en place du programme Europa, la donne a changé. Les observateurs européens les mieux informés savent que les capacités du lanceur ne sont pas adaptées au marché des satellites de télécommunication qui est en train de se dessiner mais qui nécessite désormais une plus grande capacité d'emport. En janvier 1965, la France tente de convaincre ses partenaires au sein de l'ELDO de modifier les spécifications du lanceur en intégrant un deuxième étage cryotechnique (technique que la France a commencé à explorer) permettant de placer un satellite sur orbite géostationnaire. Mais la maîtrise d'une telle technologie est un pari audacieux et elle nécessite de repousser les premiers lancements en 1970. Un compromis est trouvé : un quatrième étage est inclus dans les développements pour permettre d'atteindre l'orbite géostationnaire. Le Royaume-Uni irrité, entre autres, par les dépassements budgétaires et la volonté française de substituer Kourou à Woomera comme base de lancement réduit en juin 1966 sa participation de 38,79 % à 27 % après avoir menacé de se retirer[1].

Les premiers essais de l'étage français Coralie seul, puis du lanceur Europa assemblé ne contribuent pas à faire renaître la confiance : l'étage français lancé avec uniquement un troisième étage inerte (ensemble CORA) connaît 2 échecs sur 3 tentatives (1966-1967) ; les deux tirs du lanceur Europa complet qui ont lieu en 1967 (avec un troisième étage inerte) se soldent également par des échecs car l'étage Coralie refuse de s'allumer[2]. Après 10 lancements non concluants, le programme Europa 1 est arrêté, car les Européens se rendent compte que les performances du lanceur sont trop en retrait par rapport aux besoins. Le Royaume-Uni et l'Italie quittent le projet en 1969. Une seconde version du lanceur, Europa 2, capable de placer sur orbite géostationnaire des satellites de 150 kg, est mise en chantier. Cette version est financée majoritairement par la France et l'Allemagne. Malheureusement, son premier et seul lancement, depuis la base de Kourou, en novembre 1971, est un échec[3]. Le programme Europa 2 est arrêté. Une troisième version d'Europa est étudiée au début des années 1970 mais après plus de trois ans de recherche, le projet est abandonné. Toutefois, les travaux effectués sur le premier étage serviront de point de départ pour l'élaboration du lanceur européen Ariane. Le programme Europa est un échec total car, pour satisfaire chaque participant, il s'est élaboré sans maîtrise d'œuvre et d'ouvrage centrale donc sans véritable coordination. La conclusion du programme Europa va fortement influencer les orientations du programme spatial européen.

Le lancement du programme Ariane

Malgré l'échec du lanceur Europa 2 en novembre 1971 et l'abandon des études d'une version plus puissante, l'Europa 3, le gouvernement français de l'époque propose la création d'un lanceur dans le prolongement de l'expérience réussie du petit lanceur Diamant, le L3S (Lanceur de 3e génération de substitution). Le lancement du projet ne put avoir lieu fin 1973 qu'après de délicates négociations entre les gouvernements de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni : les Britanniques préféraient financer leur satellite maritime MAROTS, les Allemands leur module Spacelab emporté par la navette spatiale. Les États-Unis tentèrent de détourner les pays européens de leur intention de développer leur propre lanceur mais les restrictions imposées en échange de l'utilisation de leurs lanceurs, en particulier pour le lancement des satellites Symphonie[N 1] apportèrent des arguments à l'appui de la position du gouvernement français qui souhaitait que l'Europe devienne autonome pour le lancement de ses satellites. Le à Bruxelles, les pays européens parvinrent à un accord qui permettait de financer simultanément les projets préconisés par les principaux participants[4] dont le projet Ariane.

Pour parvenir à un accord, les responsables français acceptent de prendre en charge 60 % du budget et s'engagent à payer tout dépassement de plus de 120 % du programme[5]. En contrepartie, les établissements responsables du développement sont français : l'agence spatiale du CNES est maîtresse d'œuvre et l'Aérospatiale est l'architecte industriel. Le choix d'un responsable unique doit permettre d'éviter les errements du projet Europa. Le programme Ariane coûtera 2,063 milliards de francs[6]. Pour baptiser le lanceur, le CNES lance un appel à idées. Parmi les propositions retenues : Phénix, Véga, la Lyre, le Cygne. Le directeur général du CNES Michel Bignier propose sa liste au ministre Jean Charbonnel, qui décide finalement de nommer le lanceur Ariane (du nom de l’héroïne mythologique grecque Ariane).

Ariane 1

La première version du lanceur Ariane, Ariane 1, comporte trois étages, mesure 47 mètres de haut, pèse 210 tonnes et, grâce à sa poussée de 240 tonnes[7], peut placer en orbite géostationnaire des satellites de 1 700 kg. Pour rester dans une enveloppe budgétaire acceptable, les caractéristiques du lanceur sont en retrait par rapport au projet Europa 3. Pour cette fusée, il était envisagé de développer un deuxième étage cryotechnique qui est remplacé sur Ariane 1 par un étage utilisant des ergols plus conventionnels. Le type de moteur-fusée, un Viking, propulse à la fois le premier étage (4 moteurs) et le deuxième étage (1 moteur). Le troisième étage a, en revanche, recours à un moteur HM-7 qui brûle un mélange oxygène/hydrogène liquides très performant. La base de lancement de Kourou, déjà utilisée pour le dernier tir du lanceur Europa, est retenue comme centre de lancement du nouveau système ; on y aménage l'ensemble ELA-1, premier complexe de lancement destiné à Ariane.

Le développement du lanceur ne rencontre aucun problème et se réalise dans les délais. Le premier tir était prévu le , mais après un compte à rebours parfait et allumage des moteurs, l'ordinateur a refusé d'ouvrir les crochets retenant la fusée après avoir détecté une insuffisance de pression sur un des propulseurs. Le 23 décembre, nouvelle déception : mauvaises conditions météo et mauvaise pressurisation des réservoirs retardent le compte à rebours. Le , après ces tentatives avortées, Ariane 1 effectue un vol parfait à la surprise de tous les participants traumatisés par l'expérience du lanceur Europa[8] - [9]. Mais le deuxième vol, le , est un échec : une instabilité dans la chambre de combustion d'un des 4 moteurs Viking du premier étage entraîne la destruction du lanceur après 104 secondes de vol. Après avoir modifié les caractéristiques des injecteurs, les vols reprennent un an plus tard. Le 5e vol est de nouveau un échec : cette fois c'est la turbopompe du moteur du troisième étage qui est en cause. Les modifications et les tests durent près de 9 mois. Les six derniers vols du lanceur Ariane 1, qui ont lieu entre 1983 et 1986, se déroulent normalement.

Ariane 2 et 3

Pour que le lanceur Ariane reste concurrentiel, il fallait qu'il puisse à chaque vol placer deux satellites en orbite de transfert géostationnaire. Or à la fin des années 1970, les principaux concurrents d'Ariane, les lanceurs américains Delta et Atlas, accroissent fortement leur capacité, permettant ainsi aux opérateurs de satellites géostationnaires de commander des engins plus lourds. Les responsables du programme Ariane décident donc le développement d'une version améliorée d'Ariane, capable de mettre en orbite de transfert géostationnaire 2,4 tonnes soit 600 kg de plus.

Les modifications sont peu coûteuses (environ 144 millions d'euros), car le lanceur dispose d'une certaine réserve de puissance : la pression dans la chambre de combustion de tous les moteurs est légèrement augmentée. Le surplus de poussée obtenu permet l'allongement du troisième étage de 1,2 mètre et l'emport de 2 tonnes d'ergols de plus. Deux propulseurs d'appoint à poudre de 9,7 tonnes, fournissant chacun pendant une durée de 29 secondes une poussée supplémentaire de 66 tonnes, sont accolés à la version Ariane 3 (la version Ariane 2 en est dépourvue). Un des deux ergols du premier étage, l'UDMH, est remplacé par l'UH 25, plus énergétique. Le résultat final dépassera les prévisions avec une charge utile de 2,2 tonnes pour la version Ariane 2 et de 2,7 tonnes pour Ariane 3.

Ariane 3 effectue son premier vol le [10] - [11]. Ariane 3 volera dix fois jusqu'en 1988 avec un échec en 1985. Elle emmènera deux satellites géostationnaires à chaque fois. La fusée Ariane 2, moins puissante, est moins utilisée : son premier vol a lieu le [11] et est un échec. Il y aura cinq autres vols entre 1987 et 1989.

Ariane 4

L'agence spatiale européenne décide en octobre 1981, sur proposition de la France, de développer une version plus puissante permettant de placer 4,17 tonnes en orbite géostationnaire : l'objectif est de mettre en service cette nouvelle version en 1986 de manière à pouvoir répondre aux besoins de la nouvelle génération de satellites de télécommunications. L'Ariane 4 comporte un premier étage allongé qui lui permet d'emporter 226 tonnes d'ergols. Les moteurs Viking voient une nouvelle fois leur puissance augmenter légèrement. Des propulseurs d'appoint liquide peuvent être associés au premier étage : ces propulseurs utilisent un moteur Viking consommant les mêmes carburants que les premier et deuxième étage. Le lanceur est commercialisé dans 6 configurations qui se différencient par le nombre de propulseurs d'appoint (0, 2 ou 4) et le type de propulseur (à poudre ou liquide). Selon la version, Ariane 4 peut placer de 2 à 4,3 tonnes en orbite de transfert géostationnaire.

Les installations de lancement à Kourou sont agrandies : en effet, d'une part le premier complexe de lancement ne permet d'effectuer que six tirs par an, alors qu'il est prévu dans le futur une moyenne de 10 tirs par an ; d'autre part les propulseurs d'appoint liquide ne peuvent être montés dans les installations existantes. L'ESA autorise en août 1981 l'édification d'un deuxième complexe de lancement, ELA 2, pour un coût de 153 millions d'euros. Avec ELA 2 le déroulement du montage de la fusée et son lancement sont profondément modifiés pour limiter les conséquences d'une explosion au décollage et surtout réduire le délai entre deux tirs : un bâtiment d'assemblage est construit à près d'1 km de l'aire de lancement et la fusée est amenée sur le lieu de décollage posée sur une table de lancement qui se déplace sur des rails. Grâce à ces nouvelles installations, le délai entre deux tirs peut être réduit théoriquement de 28 à 18 jours.

Le premier lancement de Ariane 4 a lieu le [12]. Ariane 4 est tiré 116 fois entre 1988 et 2003 et ne connaît que trois échecs. Le lanceur, qui enlève en moyenne une charge utile de 3 585 kg, a lancé 186 satellites.

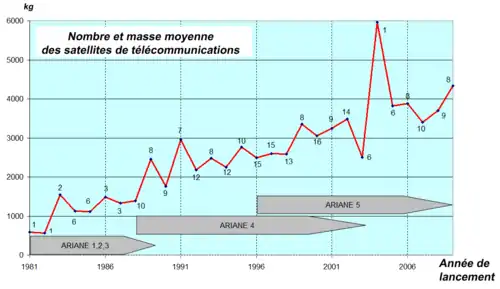

Un lanceur complètement nouveau

La décision de construire le lanceur Ariane 5 est prise le . À l'époque, Ariane 4 n'a pas encore volé et le lanceur est loin d'avoir acquis sa position dominante sur le marché des satellites commerciaux. Alors qu'Ariane 1 avait été conçue pour le lancement des satellites géostationnaires, Ariane 5 doit selon les plans initiaux lancer des charges lourdes en orbite basse, en particulier la future navette spatiale européenne Hermès qui sera abandonnée par la suite. Cette orientation initiale se retrouve en partie dans l'architecture du lanceur. Mais l'analyse des tendances du marché effectuées peu après montrèrent que le poids moyen des satellites de télécommunications géostationnaires allait dépasser les 2 tonnes vers 1995 excédant les capacités de lancement double d'Ariane 4. Il fut donc décidé qu'à cette date le lanceur Ariane 5 prendrait le relais d'Ariane 4. L'investissement est initialement chiffré à 4,1 milliards d'ECU (la même somme en euros). Les principaux pays contributeurs sont la France (46,2 %), l'Allemagne (22 %), l'Italie (15 %) et la Belgique (6 %). L'Espagne, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse prennent une participation comprise entre 1 et 2 %. L'investissement réel calculé en 2009 s'élève à 8 milliards d'euros[13].

Sur le plan technique, le lanceur Ariane 5 n'a rien en commun avec ses prédécesseurs. La poussée de 1 200 tonnes au lancement est obtenue à hauteur de 90 % par deux gros propulseurs d'appoint à poudre (EAP). Le premier étage proprement dit (EPC) est propulsé par un nouveau moteur-fusée, le Vulcain consommant un mélange hydrogène/oxygène très performant mais qui ne fournit initialement que 10 % de la poussée. Cet ensemble est surmonté, au choix, d'un étage utilisant des propergols hypergoliques réallumables (EPS) ou d'un étage cryogénique plus puissant mais non réallumable (ESC). Le corps central du lanceur a un diamètre important de 5,4 mètres qui permet d'adapter facilement à son sommet des charges utiles volumineuses. Plusieurs jeux de coiffes sont disponibles en fonction de l'encombrement et du nombre des satellites.

Pour lancer Ariane 5, des installations particulièrement importantes sont édifiées à Kourou. Les installations existantes, ELA-1 et ELA-2, ne sont en effet pas adaptées au nouveau lanceur plus trapu et de composition radicalement différente. La rationalisation d'une campagne de tir est poussée plus loin. Plusieurs bâtiments permettant l'assemblage des propulseurs d'appoint, du lanceur et de sa charge utile sont édifiés : ils sont tous reliés entre eux par une double voie ferrée sur laquelle la fusée et ses composants circulent. Un bâtiment permettant de préparer plusieurs satellites en parallèle est également construit. Enfin une nouvelle aire de lancement est édifiée. Le complexe baptisé ELA-3 remplace les installations existantes qui doivent être désaffectées après le tir de la dernière fusée Ariane 4. Par ailleurs une usine est construite près de la zone de lancement pour couler les blocs de poudre des propulseurs d'appoint (EAP) qui sont ensuite assemblés dans un bâtiment spécial.

Les échecs du lanceur Ariane 5

Le premier lancement prévu en 1995 n'a lieu qu'en juin 1996. Le vol V-88 est un échec dû à une erreur du logiciel chargé du pilotage du lanceur. Le deuxième vol est un demi-succès : l'orbite visée n'est pas atteinte car le premier étage EPC s'est arrêté avant d'avoir épuisé ses ergols. Pour pouvoir répondre aux besoins en attendant la fiabilisation du lanceur, la société Arianespace doit passer commande de lanceurs Ariane 4 supplémentaires. Le problème se reproduira au 11e lancement.

Le premier lancement de la version ECA en 2002 est également un échec. Il faudra attendre 2005 pour que cette version vole à nouveau le jour.

Depuis 2005, le lanceur a effectué 111 lancements (situation en octobre 2021). Il a connu un seul demi-échec : en janvier 2018, deux satellites[14] (SES-14 et Al Yah 3 (en)) ont été mis sur une orbite autre que celle prévue.

Principaux jalons

- Ariane 5 : premier lancement réussi le , après un échec lors du premier vol le :

- Ariane 5 G : première réussite totale le ;

- Ariane 5 G+ : premier lancement réussi le ;

- Ariane 5 ECA : premier lancement réussi le avec une capacité de mise en orbite géostationnaire de 10 tonnes ;

- Ariane 5 GS : premier lancement réussi le ;

- Ariane 5 ES ATV : premier lancement réussi le .

Ariane 6

À la fin des années 2010, le contexte commercial des lancements de satellites civils devient de plus en plus concurrentiel, avec l'arrivée de lanceurs comme SpaceX ou Longue Marche.

Malgré son succès et sa position dominante dans le domaine des lancements de satellites géostationnaires, Ariane 5 est jugé trop coûteux — malgré la maturité du programme, chaque lancement revient à plus de 100 millions d'euros — et la décision de construire un nouveau lanceur, baptisé Ariane 6, est prise en décembre 2014.

Le premier vol de ce lanceur, qui se décline en deux versions (nommées A62 et A64, selon que la fusée est équipée de deux ou quatre propulseurs d'appoint à poudre), est prévu pour le deuxième semestre 2023.

Le succès commercial d'Ariane

Le but du programme européen Ariane est, initialement, de se rendre indépendant[15] des technologies américaines et russes, et de pouvoir lancer un ou deux satellites gouvernementaux par an[16] ; il n'était pas prévu de développer une activité commerciale. L'utilisation du pas de tir de Kourou, inauguré en 1968[7], favorisé par sa localisation près de l'équateur, l'augmentation de la masse des satellites géostationnaires, les errements de la politique spatiale américaine autour de sa navette spatiale, des choix techniques et de dimensionnement pertinents vont transformer la fusée Ariane en un acteur majeur sur le marché du lancement de satellites commerciaux.

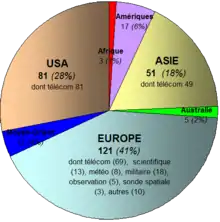

Entre 1979 et 2009, environ 300 satellites de plus de 100 kg ont été lancés par une fusée Ariane. Les satellites de télécommunications en orbite géostationnaire dominent : 236 satellites de cette catégorie ont été lancés dont 81 d'origine américaine, 69 européens et 49 asiatiques. Ariane a également été utilisée pour lancer d'autres types de satellites : tous ceux-ci, à deux exceptions près, ont été fabriqués par les pays européens pour leur compte ou celui de l'Agence spatiale européenne : 13 satellites scientifiques (comme les télescopes Herschel et Planck), 3 sondes spatiales (comme Rosetta), 5 satellites d'observation (la famille des satellites SPOT), 8 satellites météorologiques, 18 satellites militaires (comme les satellites Helios). Pour des raisons de coût, la majorité des satellites scientifiques européens sont lancés par des fusées russes, mieux adaptées pour les charges utiles de masse moyenne ou faible à placer en orbite terrestre basse.

Le , le vol réussi no 240 d'Ariane 5 est le quatre-vingt-deuxième succès consécutif de ce lanceur (le record d'Ariane 4 étant de 74 vols consécutifs réussis pour 116 décollages)[17].

Le 26 novembre 2019 marque 250 décollages d'Ariane en 40 ans d'exploitation[18].

Caractéristiques techniques des lanceurs Ariane

| Ariane 1 | Ariane 2 | Ariane 3 | Ariane 4 | Ariane 5 G | Ariane 5 ECA | Ariane 6 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Période | 1979-1986 | 1986-1989 | 1984-1989 | 1988-2003 | 1996-2009 | 2002- | 2023- |

| Lancements/réussis | 11/9 | 6/5 | 11/10 | 116/113 | 24/23 (dont 2 mises sur orbite trop basse) | 69/68 (dont une mise sur orbite trop inclinée)(au ) | |

| Charge utile | 1,85 t (GTO) | 2,21 t (GTO) | 2,72 t (GTO) | 2,13 à 4,95 t (GTO) | 6,9 t (GTO) | 10,5 t (GTO)[21] | 12 t (A64) 4,5 t (A62) GTO[22] |

| Masse totale | 210 t | 219 t | 240 t | 245 à 484 t | 740-750 t | 760-780 t | 500-800 t |

| Hauteur | 47,4 m | 48,9 m | 48,9 m | 54,90 - 58,70 m | 52 m | 56 m | 70 m |

| Diamètre | 3,8 m | 3,8 m | 3,8 m | 3,8 m | 5,4 m | 5,4 m | 5,4 m |

| Propulsion | 4 × Viking 2 Viking 4 HM-7 |

4 × Viking 2B Viking 4B HM-7B |

4 × Viking 2B 2 × PAP Viking 4B HM-7B |

4 × Viking 4B 0:4 × PAP ou 0:4 PAL Viking 5B HM-7B |

Vulcain 1 2 EAP Aestus |

Vulcain 2 2 EAP HM-7B | Vulcain 2.1 2 ou 4 P120 Vinci |

Les installations de lancement

Ariane a pour site de lancement exclusif le Centre spatial guyanais de Kourou.

Les évolutions du lanceur à l'étude

Ariane 5 ECB ou ME

Le lanceur Ariane 5 est solidement installé, avec plus de 50 % de part de marché, sur le créneau des satellites géostationnaires lourds qui, même s'ils ne représentent qu'environ 25 % des lancements (environ 20 à 30 satellites par an sur une centaine de satellites lancés annuellement), constituent l'essentiel du marché commercial. Cette position pourrait toutefois être remise en question :

- Les satellites géostationnaires continuent à grossir or le coût d'un lancement Ariane 5 n'est acceptable que si la fusée peut lancer deux satellites en même temps. Avec des satellites qui atteignent aujourd'hui jusqu'à 7 tonnes (TerreStar-1), un lancement double peut devenir impossible (capacité de Ariane 5 : 9,5 tonnes).

- Les lanceurs concurrents de Ariane 5 disposent d'un étage supérieur réallumable ce qui n'est pas le cas de l'étage cryogénique de la fusée européenne (par contre l'EPS, étage non cryogénique moins puissant, le peut). Cette capacité donne une plus grande souplesse opérationnelle : le lanceur peut par exemple prendre en charge la circularisation de l'orbite géostationnaire traditionnellement confiée à un moteur d'apogée faisant partie intégrante du satellite. Cette caractéristique permet également d'optimiser le lancement des sondes interplanétaires.

Une version d'Ariane 5, l'Ariane 5 ECB ou plus tard Ariane 5 ME, a été envisagée plusieurs années. Elle était capable de lancer 12 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, grâce à un deuxième étage cryogénique rallongé emportant 3 fois plus de carburant et un nouveau moteur, Vinci à la fois plus puissant et plus performant[23]. Le lancement de la phase 1 du développement de cette version plus puissante du lanceur a été décidé lors de la conférence ministérielle de l'ESA en novembre 2008.

Le premier vol d'Ariane 5 ME était prévu pour 2017. La décision officielle fin 2014 de lancer le développement d'Ariane 6 a mis un terme à celui d'Ariane 5 ME.

Ariane 6

Différentes architectures sont étudiées pour le remplacement d'Ariane 5 et de ses éventuelles variantes à l'horizon 2025. Les deux principaux objectifs du programme FLPP (Future Launcher Preparatory Program) financé par l'agence spatiale européenne sont de diminuer le coût du kilogramme placé en orbite et d'augmenter la fiabilité, c'est-à-dire de réduire la probabilité d'un échec au lancement. Différentes pistes sont explorées, toutefois la solution du lanceur réutilisable n'a pas encore été retenue car nécessitant un investissement plus important que l'Europe ne semble pas vouloir réaliser.

Parmi les pistes retenues :

- le remplacement, au niveau du premier étage, de la combinaison d'ergols hydrogène/oxygène par le couple kérosène/oxygène. Ce dernier permet de développer des poussées plus importantes (facteur important au décollage) et de réduire le poids de la structure (le kérosène est plus compact que l'hydrogène). C'est le choix effectué par deux des lanceurs de la même classe, l'américain Atlas V et le lanceur ukraino-russe Zenit ;

- l'association de plusieurs premiers étages en grappe à la manière de la Delta IV Heavy pour obtenir une capacité de lancement importante.

L'agence spatiale française prépare de son côté un projet de micro-lanceur, Aldebaran, qui doit permettre de tester les nouvelles technologies qui pourraient être mises en œuvre sur le remplaçant d'Ariane 5 : électronique compacte, nouvelles techniques de propulsion[24].

L'organisation industrielle

La maîtrise d'œuvre industrielle des lanceurs Ariane est confiée à ArianeGroup. Pour Ariane 5 l'organisation est la suivante :

- Le premier étage cryotechnique EPC est assemblé dans l'usine des Mureaux en région parisienne à partir du réservoir isolé et équipé, fabriqué par Cryospace, filiale à 55 % d'Air liquide et à 45 % d'ArianeGroup installée sur le même site des Mureaux et de composants produits entre autres par ArianeGroup (moteur Vulcain) sur le site de Vernon dans l'Eure, MAN sur le site d'Augsburg (Allemagne), ArianeGroup à Brême et Dutch Space aux Pays-Bas.

- ArianeGroup est également responsable de la conception et de l'intégration des moteurs cryogéniques Vulcain 2 et HM-7B pour Ariane 5 ECA. ArianeGroup (site d'Ottobrunn) fournit les chambres de combustion des moteurs ainsi que l'étage à propergol stockable Aestus pour la version générique. Par ailleurs, pour le moteur Vulcain, Volvo (Suède) fournit le divergent de la tuyère, Avio SpA (Italie) la turbopompe oxygène et MAN le cardan. La motorisation des premières versions d'Ariane était conçue par la Société européenne de propulsion (SEP) qui fut par la suite intégrée à ArianeGroup.

- L'étage Supérieur Cryotechnique (ESC-A) dans la version Ariane 5 ECA est réalisé par ArianeGroup (site de Brême) ainsi que la case à équipements également assemblée sur place à partir de composants venant d'Espagne, d'Allemagne, de Suède, de Belgique et de France.

- Les deux gros propulseurs à poudre (EAP) sont fabriqués par la société Europropulsion détenue à parts égales par ArianeGroup et la société italienne Avio SpA. La tuyère est réalisée par ArianeGroup, le corps du propulseur par MAN en Allemagne tandis que les ergols sont préparés et coulés par Regulus une société détenue à 60 % par l'italien Avio et à 40 % par ArianeGroup. L'assemblage des propulseurs est réalisé sur le site de Kourou en Guyane.

- La coiffe est réalisée par la société suisse RUAG Space (anciennement division de Contraves).

Pour Ariane 6 cette organisation industrielle devrait être globalement reconduite.

Le lanceur Ariane face à ses concurrents

Ariane 5 met en orbite des satellites lourds (de plusieurs tonnes) généralement par paire. Les engins européens de cette classe sont essentiellement des satellites commerciaux. Les satellites européens scientifiques ou militaires, la plupart du temps plus légers, ne sont pas lancés par Ariane 5 mais par des fusées russes mieux adaptées et beaucoup moins coûteuses comme Soyouz ou des missiles balistiques reconvertis en lanceur. En 2009 toutefois, Ariane a lancé 2 télescopes spatiaux européens particulièrement lourds (Planck et Herschel) ainsi qu'un satellite de reconnaissance français Helios 2B. L'étroitesse du marché (de 20 à 30 satellites commerciaux par an) limite ces dernières années à en moyenne 6 le nombre de lancements d'Ariane 5. Durant l'année 2009, 7 tirs ont été effectués.

Sur le marché des satellites commerciaux lourds les principaux concurrents d'Ariane 5 sont les lanceurs de l'ex URSS, les fusées Proton et Zenit et dans une moindre mesure le lanceur chinois Longue Marche 3. Les lancements de la Proton (capacité 5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire) sont commercialisés par ILS, société contrôlée par Lockheed Martin le fabricant américain de l'Atlas V. La Proton est le principal concurrent d'Ariane 5 malgré 2 échecs en 2007 et en 2008. Les lancements de la Zenit, d'une capacité équivalente à la Proton, sont commercialisés par Sea Launch filiale de Boeing constructeur par ailleurs de la Delta II et de la Delta IV. Sea Launch traverse aujourd'hui des difficultés financières très sérieuses qui menacent son existence. Les lanceurs américains Delta IV et Atlas V, dont la conception remonte à la fin des années 1990, devaient initialement permettre aux constructeurs américains de revenir sur le marché des lancements commerciaux. Mais leur coût s'est avéré trop élevé et leurs constructeurs se sont concentrés sur le marché captif des agences gouvernementales américaines. Plus récemment cependant SpaceX avec la Falcon 9 est devenu un concurrent majeur grâce à ses prix faibles dus au fait que les lanceurs sont réutilisables. La création de la Falcon Heavy, fusée la plus puissante en activité, place la société américaine en concurrent principal d'Ariane.

| Année | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Coût lancement[26] Millions $ | Coût/kg | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Lanceur | tirs | satellites | tirs | sat. | tirs | sat. | tirs | sat. | tirs | sat. | tirs | sat. | tirs | sat. | tirs | sat. | tirs | sat. | tirs | sat. | tirs | sat. | tirs | sat. | tir | sat. | tir | sat. | ||

| Ariane 5 |

5 | 10 | 6 | 12 | 6 | 11 | 7 | 12 | 6 | 12 | 5 | 9 | 7 | 13 | 4 | 7 | 6 | 11 | 6 | 12 | 7 | 14 | 6 | 15 | 6 | 14 | 220 M$ (ECA) | 22 917 $ | ||

| Atlas V | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 | 18 | 6 | 3 | 5 | 10 | 125 M$ (501) | 25 000 $ | ||

| Delta II | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 M$ (7920) | 36 011 $ | ||

| Delta IV | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 170 M$ (Medium) | 40 380 $ | ||

| Falcon 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 17 | 9 | 12 | 18 | 73 | 21 | 69 | 56,5 M$ | 11 770 $ | ||

| H-IIA | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 90 M$ | |||

| Longue Marche 3 |

3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 14 | 22 | 60 M$ (3A) | 23 177 $ | ||

| Proton | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 100 M$ (M) | 18 182 $ | ||

| Zenit | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 60 M$ (SLB) | 16 666 $ | ||

Notes et références

Notes

- Le satellite franco-allemand de télécommunications Symphonie sera lancé par les américains à condition que ses propriétaires renoncent à toute utilisation commerciale, pour ne pas concurrencer Intelsat, organisation internationale à l'époque étroitement contrôlée par les intérêts américains.

- Satellites de plus de 100 kg. Les satellites Intelsat sont comptabilisés comme américains, les satellites Eutelsat et Inmarsat comme européens.

- Seuls les satellites lancés par la fusée Ariane sont indiqués. La valeur de 2003 n'est pas significative car cette année 1 seul satellite de télécommunications a été lancé par une fusée Ariane.

Références

- William Huon p. 70

- William Huon p. 72-73

- Un modèle de vol de ce lanceur est actuellement en exposition à l'Euro Space Center, Transinne (Belgique)

- Durand, p. 210-211

- Durand, p. 196

- Durand, p. 199

- Dupas, p. 80

- Durand, p. 267-269

- « Journal télévisé du 24 décembre 1979 relatant le lancement d’Ariane » [vidéo], sur ina.fr

- « Journal télévisé du 4 août 1984 relatant le lancement d’Ariane 3 » [vidéo], sur ina.fr

- Historique d'Ariane 1 à 3, sur Destination Orbite.

- « Journal télévisé du 15 juin 1988 relatant le lancement d’Ariane 4 » [vidéo], sur ina.fr)

- « Die Ariane 5 », Berndt Leitenberger (consulté le )

- Un début d'explication pour l'erreur de trajectoire d'Ariane 5 de janvier 2018

- Dupas, p. 79

- Durand, p. 205

- « VA240: Arianespace met en orbite quatre satellites Galileo supplémentaires avec Ariane 5 et signe le 82e succès d'affilée du lanceur lourd. » [PDF], sur arianespace.com, (consulté le ).

- « Succès pour le 250e lancement d'une Ariane 5 », sur information.tv5monde.com, (consulté le )

- (de) Norbert Brügge, « Ariane », sur Rockets (consulté le )

- (de) Norbert Brügge, « Ariane 5 », sur Rockets (consulté le )

- « Lancement spatial, Ariane 5, la référence », sur ArianeGroup (consulté le )

- « Lancement spatial, 2020, Ariane 6 », sur ArianeGroup (consulté le )

- « Les nouveaux habits d'Ariane », Banque des savoirs Essonne, (consulté le )

- « Les nouveaux habits d'Ariane », Banque des savoirs Essone, (consulté le )

- (en) « Ariane 5 (log des lancements) », sur Gunter's Space Page, (consulté le )

- (en) « FAA semi-annual launch report : Second half of 2009 », Federal Aviation Administration - Office of Commercial Space Transportation, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- Œuvre historique collective, dont Jean-Claude Pecker, préface de Jacques Blamont, avant-propos de Yannick d'Escatha, etc., Les débuts de la recherche spatiale française : au temps des fusées-sondes, Paris, Editions Edite pour l'Institut français d'histoire de l'Espace, , 398 p. (ISBN 978-2-84608-215-0, BNF 41123797)

- France Durand-De Jongh, De la fusée Véronique au lanceur Ariane : une histoire d'hommes : 1945-1979, Paris, Éditions Stock, , 283 p. (ISBN 978-2-234-04659-7, BNF 37174307)

- Alain Duret, Conquête spatiale : du rêve au marché, Paris, Éditions Gallimard, , 262 p. (ISBN 978-2-07-042344-6, BNF 38824914)

- William Huon, Ariane une épopée européenne, Boulogne-Billancourt, Éditions ETAI, , 207 p. (ISBN 978-2-7268-8709-7, BNF 41138396)

- Olivier Huwart, Du V2 à Véronique : la naissance des fusées françaises, Rennes, Marines éditions, , 189 p. (ISBN 978-2-915379-19-8, BNF 40061231)

- Hervé Moulin, « La France dans l’Espace 1959-1979 Contribution à l'effort spatial européen », sur Agence spatiale européenne, (consulté le )

- Cabal et Revol, « Politique spatiale : l’audace ou le déclin. Comment faire de l’Europe le leader mondial de l’espace », sur Assemblée Nationale (France), (consulté le )

- Loridant, « Sur les orientations de la politique spatiale française et européenne », sur Assemblée Nationale (France), (consulté le )

- Alain Dupas, Une autre histoire de l'espace : hommes et robots dans l'espace, Paris, Gallimard, coll. « découvertes », , 128 p. (ISBN 978-2-07-053482-1, BNF 37094513)

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- « Ariane, un lanceur sur le fil », La Méthode scientifique, France Culture, 21 décembre 2021.

- Site Capcomspace Historique très détaillé de la mise au point des lanceurs Ariane

- (de) L'histoire d'Ariane 1 à 3 sur le site de Berndt Leitenberger, Ariane 4, Ariane 5 et Ariane Evolution

- (en) Liste des lancements des fusées Ariane

- « Journal télévisé relatant le 1er lancement d'ariane 5 » [vidéo], sur ina.fr

- Les 30 ans d'Ariane, vidéo sur l'histoire d'Ariane, sur le site d'Astrium